长江流域水土流失特征_防治对策及实施成效_史立人

- 格式:pdf

- 大小:129.02 KB

- 文档页数:3

中国长江流域的水土流失与环境修复中国长江流域是我国最重要的经济区之一,但长期以来却面临着水土流失的严重问题。

随着人口的增加和经济的发展,对土地资源的过度利用和不合理开发导致了水土流失的加剧。

本文将重点讨论中国长江流域的水土流失问题,并探讨环境修复的可行性。

首先,长江流域的水土流失问题主要源自以下几个方面。

一是森林砍伐和乱砍滥伐现象普遍存在。

长江流域的森林资源丰富,然而,为了获得短期经济利益,大量的森林被砍伐,导致土壤的暴露和侵蚀。

二是不合理的农业耕作方式。

长江流域以农业为主导产业,但传统的农耕方式对土壤的破坏很大。

过度的耕作导致土壤结构疏松,容易被雨水冲刷和风蚀。

三是城镇化进程带来的城市扩张和工业发展。

城市化进程使得大量的耕地被转变为建设用地,工业化进程带来的工厂和化工企业排放大量有害物质,加剧了水污染和土壤退化的问题。

针对长江流域的水土流失问题,进行环境修复是必不可少的。

首先,需要加大对森林资源的保护力度。

加强森林法律法规的制定和执行,严厉打击非法砍伐行为,同时鼓励生态经济的发展,提高农民保护森林的积极性。

此外,加强森林防火和森林病虫害的预防工作,减少自然灾害对森林的破坏。

其次,农业耕作方式需要进行改进。

推广科学耕作技术,提倡有机农业的发展,减少化肥和农药的使用,增加有机物质对土壤的改良效果。

此外,建立起农田水利工程和水土保持措施,减少水土流失的程度。

再次,加强对工业企业的环境监管和治理。

严格控制工业企业的排放标准,加大对污染物的治理力度,同时鼓励工业转型升级,推广绿色环保的技术和产品。

此外,加强对城市排水系统的建设和维护,减少污水直接排放到江河的现象。

然而,长江流域的环境修复并非一蹴而就的任务。

需要国家、政府和社会各界的共同努力。

国家应加大对长江流域环境修复的投入力度,提供资金和技术支持。

政府要将环境修复作为重要工作来抓,制定相关政策和法律法规,加强对环境违法行为的处罚力度。

同时,还需要加大对环境修复的宣传力度,提高公众对环境保护的意识。

《长江流域的水土保持措施研究》说课稿(全国获奖实验说课案例)长江流域的水土保持措施研究说课稿尊敬的评委、各位老师、同学们:大家好!今天我将为大家分享一个非常有趣的课题——《长江流域的水土保持措施研究》。

这是一个涉及到环境保护、生态平衡和可持续发展的重要课题。

接下来,我将从以下几个方面来展开今天的说课。

一、课题背景及意义1.1 课题背景长江,作为我国第一长河,其流域范围广泛,涵盖我国中、东部地区,拥有丰富的水资源和土地资源。

然而,随着人口的增长和经济的快速发展,长江流域面临着严重的水土流失问题。

据调查,长江流域的水土流失面积已达63万平方公里,年均流失土壤5亿吨,对当地的生态环境、经济社会和人民群众的生活产生了极大的影响。

1.2 课题意义研究长江流域的水土保持措施,有助于我们深入了解水土流失的原因和危害,探讨有效的治理方法,推动长江流域的生态环境保护与可持续发展,具有重要的现实意义和科学价值。

二、研究内容及方法2.1 研究内容本课题主要围绕以下几个方面展开研究:1. 水土流失的原因及其危害2. 水土保持的基本原理3. 长江流域已有的水土保持措施及其效果4. 探讨未来水土保持的有效途径和技术2.2 研究方法采用文献调研、现场考察、数据分析等方法,对长江流域的水土流失问题进行深入研究。

三、长江流域水土流失的原因及其危害3.1 水土流失的原因1. 自然因素:地形、气候、土壤等2. 人为因素:农业生产、工程建设、土地利用变化等3.2 水土流失的危害1. 土地资源退化:土壤肥力下降、土地生产力降低2. 生态环境恶化:河流淤积、水源污染、生物多样性减少3. 社会经济损失:农业减产、基础设施破坏、自然灾害频发四、水土保持的基本原理水土保持主要通过以下几个方面来实现:1. 植被恢复与保护:增加植被覆盖,减少土壤暴露面积2. 土地结构调整:改良土地利用方式,合理配置土地资源3. 工程建设:建设梯田、梯地、护坡等工程设施,稳定土壤结构4. 植被恢复与保护:增加植被覆盖,减少土壤暴露面积5. 生态修复与重建:恢复受损生态系统,提高生态功能五、长江流域的水土保持措施及其实施效果5.1 已有水土保持措施1. 退耕还林、退牧还草2. 建设梯田、梯地3. 河道整治与疏浚4. 生态修复与重建项目5.2 实施效果1. 植被覆盖率逐年上升2. 土壤侵蚀量明显减少3. 生态环境得到改善4. 农业生产能力提高六、未来水土保持的有效途径和技术探讨1. 创新技术应用:遥感、地理信息系统、人工智能等2. 政策法规完善:加强水土保持法律法规的宣传与执行3. 社会参与:提高公众对水土保持的认识和参与度4. 跨区域合作:加强不同地区间的沟通与合作,共同推进水土保持工作七、总结长江流域的水土保持是一项艰巨而长期的任务,需要我们共同努力,不断创新,积极探索。

长江上游水土流失重点区的治理对策长江上游水土流失重点区的治理对策夏青李翀一、长江上游水土流失重点区的现状与问题长江上游存在4大片陡坡耕地,即金沙江下游及毕节地区、陕南和陇南地区、嘉陵江中下游地区、三峡库区。

这4大片陡坡与长江流域暴雨区相重合,形成严重的水土流失。

而且从河系水文资料分析,长江上游河流中的高输沙区域,正好与长江上游的水土流失重点区域金沙江下游及毕节地区、陕南及陇南地区、嘉陵江中下游地区相吻合。

因此,这“4大片”成为需要优先治理的区域。

“4大片”包括云、贵、川、甘、陕、鄂、渝7省(直辖市)的152县(市、区),土地面积35.1万km2。

重点流失区陇南地区为我国四大泥石流区之一,总面积27915km2,水土流失面积15984km2,每年向长江输送泥沙5483万t。

境内白龙江中游地区为长江上游主要产沙区之一,剧烈侵蚀面积693km2(侵蚀模数1.0万~3.5万t/km2·a),强度侵蚀区面积2101km2(侵蚀模数4300~10000t/km2·a),有泥石流沟1000多条,危害严重的300多条。

其中三峡库区19个县(市)土地面积共21667km2,水土流失面积占15947km2,而强度流失面积达30%以上。

“4大片”的水土流失面积为18.9万km2,占“4大片”土地总面积的53.9%,占长江上游总面积的18.9%,但年均土壤侵蚀量为8.8亿t,占长江上游年均土壤侵蚀总量的58%,占全流域的1/3强。

“4大片“的坡耕地近550万hm2(其中陡坡耕地约占1/3),仅占其总面积的15.6%,而年均侵蚀量高达3.8亿t,占“4大片”年均侵蚀量的43.5%。

可见“4大片”特别是坡耕地是长江上游主要侵蚀泥沙来源。

由于大量的土壤流失,旱洪灾害频繁发生,生态环境严重失调,恶性循环愈演愈烈,长江上游水土流失重点区农业生产长期徘徊而难以稳定和提高,水土流失是发展农业生产的严重障碍,也是该区农村贫困的根源,同时给三峡水利枢纽工程带来严重威胁。

刘家峡库区水土流失治理现状及防治对策分析刘家峡库区位于甘肃省临夏回族自治州宽城区,是长江流域上游的一个重要水库。

由于该地区的地理环境特殊,水土流失问题突出,给库区水资源管理和生态环境保护带来了巨大挑战。

本文将从刘家峡库区水土流失的现状出发,对其治理措施进行分析,并提出相应的防治对策。

刘家峡库区水土流失治理的现状主要表现在以下几个方面:1. 地表水土流失严重:由于地质构造活跃,区域地势较陡峭,高含沙量的土壤容易被水冲刷,导致地表水土流失的情况非常严重。

据统计,该库区平均年土壤流失量达到每公顷4000多吨。

2. 土地荒漠化程度加剧:因为土壤流失导致土地贫瘠,再加上人为开发利用的不合理,导致土地荒漠化程度加剧。

相对干旱的气候条件也是荒漠化加剧的原因之一。

3. 植被破坏较为严重:由于人类的过度砍伐、过度放牧等活动,导致植被破坏程度较高。

植被破坏不仅加剧了水土流失的情况,还对生态环境造成了一定的损害。

1. 加强水土保持工程建设:应加大对刘家峡库区的水土保持工程投入,包括修复和建设护坡、梯田、沟坎等,增加土地的耕种能力和固土保水功能。

要加强对库区的防风固沙工程建设,以减轻土壤侵蚀。

2. 推行可持续的土地利用方式:要倡导科学合理的土地利用方式,改变过度开荒的行为,合理规划土地资源,推行精细化农业管理,避免过度农药使用和过度放牧,保护土壤生态系统的完整性。

3. 种植适应性强的植物:根据刘家峡库区的气候和土壤条件,选择适应性强的植物进行种植,以提高植被覆盖度,并减少水土流失的风险。

4. 加强生态环境监测和管理:要加强对刘家峡库区的生态环境监测和管理,及时发现和解决问题,并对违法砍伐、滥放牧等行为进行严厉打击,提高人们的环境保护意识。

5. 加大科研力度:要加大对刘家峡库区水土流失治理相关科研工作的投入,开展相关实践技术的研发与推广,提供更科学的指导和支持。

刘家峡库区水土流失治理现状严重,需要从加强水土保持工程建设、推行可持续的土地利用方式、种植适应性强的植物、加强生态环境监测和管理以及加大科研力度等方面入手,采取灵活多样的防治对策,才能有效地解决刘家峡库区水土流失问题,保护水库的生态环境和水资源。

长江流域水土流失严重生态环境面临威胁长江流域作为中国重要的生态功能区,其水土资源的保护与治理一直备受关注。

然而,近年来,长江流域水土流失问题日益严重,严重威胁着该地区的生态环境稳定。

本文将就长江流域水土流失问题进行分析,并介绍相关的治理举措。

一、长江流域水土流失问题的表现长江流域是我国重要的农业生产基地,但同时也是水土流失问题较为严重的地区之一。

主要表现在以下几个方面:1. 地表水流污染严重:由于水土流失问题,土壤中的养分和农药等物质在降雨冲刷下流入江河,导致水体污染,严重影响水质、水生态系统和水资源的可持续利用。

2. 停滞性山洪灾害频发:长江流域的水土流失加剧了山洪的形成和扩散,山区和丘陵地带经常发生停滞性山洪灾害,给当地人民的生命财产造成严重威胁。

3. 土地资源的减少和退化:水土流失导致的土地剥夺和贫瘠化,使得农田面积减少、农作物产量下降,严重影响农民的生产生活。

二、长江流域水土流失的原因分析长江流域水土流失问题的形成离不开一系列的内外因素。

其主要原因如下:1. 大规模的水利工程建设:长江流域水土流失的加剧与大规模的水利工程建设有关。

长江三峡水库等重大水利工程的建设改变了长江流域的水文水力条件,破坏了原有的地表覆被,加快了水土流失的速度。

2. 不合理的经济发展模式:长江流域的经济发展速度快,但过渡依赖资源开发和不可持续的经济增长模式,导致长江流域水土资源的异常开发与利用,加剧了水土流失的程度。

3. 自然因素的影响:长江流域地处复杂的地貌条件下,频繁的洪水、干旱、地震等自然灾害也是长江流域水土流失问题的原因之一。

三、长江流域水土流失治理的措施为了保护长江流域的生态环境,相关部门已采取了一系列的治理措施。

1. 加强水土保持工作:建立健全水土保持法律法规体系,加强水土保持项目立项审核和施工监管,鼓励农民采取有效的水土保持措施,增加土地的保持力,减少水土流失风险。

2. 提高农业生产方式:推动农业生产方式转变,加大对高效节水农业技术的推广与应用,减少农业对水资源的消耗,降低水土流失的风险。

长江上中游水土流失与治理长江是我国最大河流,长江流域是我国七大江河中水土流失面积和年土壤侵蚀总量最大的流域,流域水土流失面积62.22万km2,占流域总面积的34.6%,年均土壤侵蚀量24亿吨。

长江上中游地区,包括川、滇、黔、渝、鄂、湘、赣、青、甘、陕、豫的大部或部分地区,总面积168万平方公里,流域的水土流失主要分布在这一地区,水土流失面积55万平方公里,约占全流域水土流失面积的98%,年土壤侵蚀量22.4亿吨,占全流域侵蚀量的93%。

其中,长江上游的水土流失面积35.2万平方公里,占全流域流失面积的62.3%,年均土壤侵蚀量16亿吨,与黄河流域相当,是流域水土流失分布最为集中和严重的地区。

1988年,鉴于长江上游水土流失的严重性以及三峡工程建设的需要,国务院批准将长江上游列为全国水土保持重点防治区,并从1989年起,在水土流失严重的金沙江下游及毕节地区、嘉陵江中下游、嘉陵江上游陇南陕南地区和三峡库区等4片首批实施长江上游水土保持重点防治工程(简称“长治”工程)。

“长治”工程实施17年来(1989-2005年),已累计治理水土流失面积8.7万平方公里,取得了显著的生态、经济和社会效益。

长江流域山丘区地表组成物质颗粒较粗,流失后大多滞留在坡脚或被就地拦蓄,进入河流的只是其中的一小部分,河流输沙量一般远小于地面侵蚀量。

据对16条典型流域的分析,泥沙输移比平均为0.23左右,这与黄土丘陵沟壑区泥沙输移比接近于1的情况大不相同,因此长江流域严重的水土流失很难通过干流输沙量敏感地反映出来。

另一方面,长江流域水热条件较好,利于植被的生长,但现有林地大多乔灌草结构不合理,以致存在着不同程度的水土流失。

最有代表性的是中游地区的马尾松纯林,“远看绿油油,近看水土流”,形成了青山绿水掩盖下的水土流失。

坡耕地、荒山荒坡及疏幼林地是流域水土流失的主要地类和坡面产沙的主要来源,尤以坡耕地为甚。

据统计,长江上中游地区坡耕地面积近1000万公顷,其中大于25度的坡耕地233万公顷,年均土壤侵蚀总量达9亿吨,为坡面流失之最。

我国七大流域水土流失现状分析作业人:孟庆贺学号:2011300040227院系:经管院国金班长江流域水土流失及防治对策全流域还有50多万km2的水土流失面积亟需治理长江是我国的第一大河流,长江流域横跨中国的西南、华中和华东三大经济区,涉及19个省、市、自治区,总面积180万km2 。

长江流域地理条件优越,自然资源丰富,开发潜力巨大,是我国社会经济最发达的地区之一,在我国国民经济和社会发展中具有重要战略地位。

但是,长期以来,由于自然和人为原因,长江流域内山丘地区生态环境失调,水土流失加剧,农业生产条件恶化,严重阻碍着当地经济的发展,也影响着中下游广大平原地区的长治久安。

保护和合理利用流域水土资源,防止水土流失,维护良好生态环境,是治理开发长江的一项重要内容,也是维护健康长江、加快流域经济可持续发展发展的有效途径。

长江流域水土流失现状与特点一、水土流失现状(1)流失面积与分布:据全国第二次水土流失遥感调查,长江流域水土流失面积为63.74万km2,其中水蚀和风蚀面积为53.08 km2,占流域总土地面积180万km2的30%,年均土壤侵蚀总量22亿吨。

水土流失主要分布在上中游地区,这一地区水土流失面积50余万km2,约占全流域水土流失面积的80%。

主要集中在上游的金沙江下游及毕节地区,嘉陵江流域,沱江、岷江中游,乌江上游及川东鄂西三峡库区和中游的汉江上游(即南水北调中线工程水源区),洞庭湖水系的湘、资、沅、澧四水,清江,赣江以及大别山南麓的倒、举、巴、浠、皖诸水的中上游。

(2)流失类型与程度:长江流域的水土流失类型主要包括水蚀、风蚀、冻融侵蚀、泥石流、崩岗等。

其中水蚀面积达52.41万km2,占水土流失面积的82.2%。

风蚀面积0.67万km2,冻融侵蚀面积10.66万km2。

据不完全统计,长江上游共有1.3万多处滑坡和3000多条泥石流沟,另外在湘、赣等地的花岗岩风化层深厚地区还分布有近10 万个大小崩岗。

长江上中游地区水土流失治理模式、措施、技术(详细)本区包括川、黔、滇、渝、鄂、湘、赣、甘、陕、豫的大部分地区,总面积170万平方公里,水土流失面积55万平方公里。

该区域山多山高平坝少,生态环境复杂多样,水资源充沛,但保水保土能力差,土地分布零星,人均耕地较少,且旱地坡耕地多。

长期以来,上游地区由于受不合理的利用,耕作草地过度放牧和森林大量采伐等影响,水土流失日益严重,土层日趋瘠薄;滇、黔等石质山区降雨量和降雨强度大,滑坡、泥石流灾害频繁,不少地区因土地“石化”而贫困,甚至丧失基本生存条件。

中游地区因毁林毁草开垦种地,水土流失严重,造成江河湖库泥沙淤积,加上不合理的围湖造田,加剧洪涝灾害的发生。

根据长江上中游的地形地貌、气候类型、森林植被和林业生态工程项目特点,将长江上游地区分为长江上游源头区、高山峡谷区、干热干旱河谷区、岩溶山区、低中山区、丘陵农区、坡耕地治理区、江岸区,分区总结出了28个林业生态建设与治理模式,供生产实践参考。

一、长江上游源头区长江上游源头区包括青藏高原东北部、川西北高原和通天河及其支流地区,总面积约15万平方公里。

境内海拔4000-5000米,以山原地貌为主。

区内气候寒冷,大部分地区全年平均气温在0℃以下,多数地区年均降水量在300毫米以下。

本区植被类型主要为灌丛草甸,乔木林呈“块状”分布于通天河流域东南部及川西高山森林与草原过渡地带。

本区人口稀少,人口密度为0.8-3人/平方公里。

森林少且分散,仅占1.8%。

植被以疏林、灌丛为主。

由于超载放牧、过度采伐及采金矿业发展对森林植被和草场的破坏,导致沙化日趋严重,水土流失面积逐渐增加。

(一)高原丘陵区天然林资源保护及植被恢复治理模式根据本区的自然、气候、土壤等条件,在保护好现有林草植被的基础上,采用人工造林和封山育林相结合的办法,恢复林草植被。

1.主要技术措施(1)封禁对这一地区的所有森林都要实行封禁,尤其是对高原丘陵区阳坡、半阳坡的森林,草地中的孤立林木,土层浅薄、岩石裸露、更新困难的森林,湖泊周围至山脊的森林,民俗中的神山、宝顶、寺院照山和部落的森林,科研教学实验林、母树林、种子园、环境保护林、名胜古迹风景区、自然保护区森林以及用于科研的草场等一些特殊地带的森林更要严加保护,实行全面封山。

长江源头地区的水土流失及其防治对策

王海宁;任兴汉

【期刊名称】《中国水土保持》

【年(卷),期】1995(000)005

【摘要】长江源头地区的水土流失及其防治对策王海宁(青海省水土保持局,西宁810000)任兴汉(青海省水利厅)长江是我国第一大河,发源于青海省唐古拉山脉中段的各拉丹东冰舌末端,干流全长约6300km,流域面积180万km2,金沙江以上称通天河,为源头地区,干流...

【总页数】4页(P1-4)

【作者】王海宁;任兴汉

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】S157.1

【相关文献】

1.引调水工程建设的水土流失影响及防治对策——以湖北省鄂北地区水资源配置工程为例 [J], 李杰;周全;刘怡;张溯明

2.平原地区开发建设项目水土流失的特点及防治对策 [J], 杨俊波;钱诚

3.喀斯特地区露天采石场水土流失特点及防治对策 [J], 张杰

4.试论长江源头地区的水土流失 [J], 王海宁;任兴汉

5.长江源头玉树县水土流失状况及其防治对策 [J], 欧阳洪学;王海

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

长江流域上中游水土流失相关问题长江是我国第一大河,流域幅员辽阔,自然条件优越,开发潜力巨大,在我国国民经济和社会发展中具有举足轻重的地位。

长期以来由于自然和人为原因,长江流域特别是上中游生态脆弱,水土流失严重,生态与环境恶化,严重的水土流失已经成为制约区域经济社会可持续发展的主要因素。

本文将简单介绍长江流域上中游地区水土流失的现状及问题,特点,危害性,成因及发展趋势以及相关治理措施。

一.长江流域水土流失的现状及问题长江上中游地区,包括川、滇、黔、渝、鄂、湘、赣、青、甘、陕、豫的大部或部分地区,总面积168万时。

水土流失面积55万kIIl2,其水土流失面积约占全流域水土流失面积的88.4%。

其中,长江上游水土流失35.2万时,占全流域的56.6%,年均土壤侵蚀量达16亿t,是流域水土流失分布最为集中和严重的地区,尤以金沙江下游及毕节地区,嘉陵江流域,沱江、岷江中游,乌江上游及三峡库区最为严重。

长江中游的水土流失集中在汉江上游(即南水北调中线工程水源区),洞庭湖水系的湘、资、沅、澧四水,清江,赣江以及大别山南麓诸水系等一些重要支流的上中游。

⑴由于大量的土壤流失,旱洪灾害频繁发生,生态环境严重失调,恶性循环愈演愈烈,长江上游水土流失重点区农业生产也受到了严重的制约,水土流失是发展农业生产的严重障碍,同时对于我国三峡水利枢纽工程的安全稳定也带来严重了威胁。

二.长江上中游水土流失的特点长江流域水土流失具有面积广、流失量大;流失类型多样;对土地资源破坏严重,对当地危害及潜在危险性大;具有较强的隐蔽性;人为水土流失严重等特点。

①水土流失类型多样,涵盖了我国的各种水土流失类型,包括水蚀、风蚀冰川侵蚀、冻融侵蚀、重力侵蚀和泥石流、崩岗等类型。

②坡耕地和泥石流等水土流失问题最为突出。

坡耕地、荒山荒坡及疏幼林地是坡面产沙的主要来源,尤以坡耕地为甚。

据统计,长江上中游地区坡耕地面积近O.1亿hm2,其中有0.02亿hm2坡度大于25。

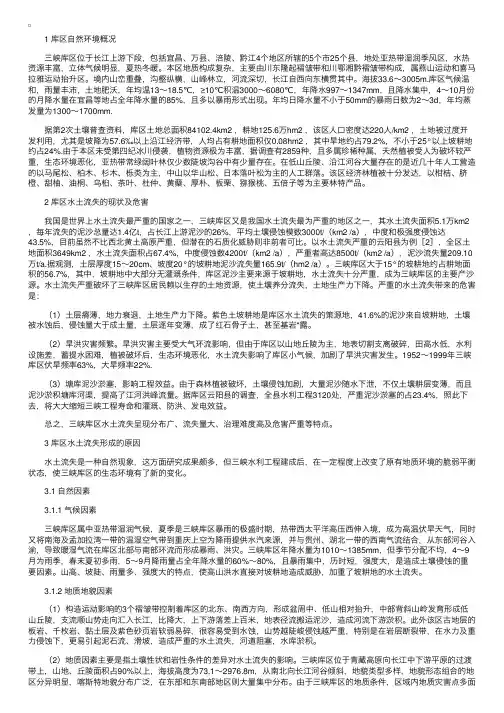

1 库区⾃然环境概况 三峡库区位于长江上游下段,包括宜昌、万县、涪陵、黔江4个地区所辖的5个市25个县,地处亚热带湿润季风区,⽔热资源丰富,⽴体⽓候明显,夏热冬暖。

本区地质构成复杂,主要由川东隆起褶皱带和川鄂湘黔褶皱带构成,属燕⼭运动和喜马拉雅运动抬升区。

境内⼭峦重叠,沟壑纵横,⼭峰林⽴,河流深切,长江⾃西向东横贯其中。

海拔33.6~3005m.库区⽓候温和,⾬量丰沛,⼟地肥沃,年均温13~18.5℃,≥10℃积温3000~6080℃,年降⽔997~1347mm,且降⽔集中,4~10⽉份的⽉降⽔量在宜昌等地占全年降⽔量的85%,且多以暴⾬形式出现。

年均⽇降⽔量不⼩于50mm的暴⾬⽇数为2~3d,年均蒸发量为1300~1700mm. 据第2次⼟壤普查资料,库区⼟地总⾯积84102.4km2 ,耕地125.6万hm2 ,该区⼈⼝密度达220⼈/km2 ,⼟地被过度开发利⽤,尤其是坡降为57.6‰以上沿江经济带,⼈均占有耕地⾯积仅0.08hm2 ,其中旱地约占79.2%,不⼩于25°以上坡耕地约占24%.由于本区未受第四纪冰川侵袭,植物资源极为丰富,据调查有2859种,且多属珍稀种属,天然植被受⼈为破坏较严重,⽣态环境恶化,亚热带常绿阔叶林仅少数陡坡沟⾕中有少量存在。

在低⼭丘陵、沿江河⾕⼤量存在的是近⼏⼗年⼈⼯营造的以马尾松、柏⽊、杉⽊、栎类为主,中⼭以华⼭松、⽇本落叶松为主的⼈⼯群落。

该区经济林植被⼗分发达,以柑桔、脐橙、甜柚、油桐、乌桕、茶叶、杜仲、黄蘖、厚朴、板栗、猕猴桃、五倍⼦等为主要林特产品。

2 库区⽔⼟流失的现状及危害 我国是世界上⽔⼟流失最严重的国家之⼀,三峡库区⼜是我国⽔⼟流失最为严重的地区之⼀,其⽔⼟流失⾯积5.1万km2,每年流失的泥沙总量达1.4亿t,占长江上游泥沙的26%,平均⼟壤侵蚀模数3000t/(km2 /a),中度和极强度侵蚀达43.5%,⽬前虽然不⽐西北黄⼟⾼原严重,但潜在的⽯质化威胁则⾮前者可⽐。

长江流域防洪规划简要报告水利部长江水利委员会二ΟΟ五年七月核准:蔡其华王忠法核定:马建华魏山忠钮新强王新才审查:仲志余张惠王俊徐福兴袁弘任郭熙灵刘振胜吴道喜史立人金兴平校核:徐国新胡维忠谈昌莉李才宝纪国强罗晓峰胡向阳郭海晋陈剑池杜忠信蒋固政马经安黄煜龄徐元明王威冯明汉赵义主要编写人员:仲志余张惠徐国新胡维忠谈昌莉曾令木谭培伦郭海晋陈剑池张明波杜忠信卢金友李迎喜蒋光明徐承隆邱忠恩丁洪量袁登维李平治李红清黄悦杨谦袁杰锋王井泉沈华中冯明汉主要参加人员:郭铁女宁磊袁如意王翠平刘巧清马小杰汪新宇丁毅黄家文管光明钱凯霞瞿霜菊游中琼万英余启辉施勇刘晖朱勤王永忠向峰杨波徐高洪郭希望王政祥荣风聪沙志贵王辉胡宗云荣亚红罗小杰冯德顺操文颖蔡建清王培巴亚东韩小波杨新宫平李飞张杰张细兵许正甫余富基陈凌韩东平黄思平吴如发廖鸿志徐航张玉华技术顾问:黎安田陈雪英文伏波洪庆余洛叙六目录1 长江流域概况 (1)1.1 地理概况 (1)1.2 河流、水系 (2)1.3 气象、水文 (3)1.4 地质概况 (6)1.5 社会经济概况 (8)2 长江的洪水和洪灾 (3)2.1 长江的洪水 (3)2.2 长江的洪灾 (8)3 防洪形势及面临的问题 (17)3.1 现有防洪体系 (17)3.2 现状防洪能力 (20)3.3 防洪减灾面临的形势 (21)3.4 防洪减灾面临的挑战 (25)4 规划指导思想、原则及目标 (28)4.1 规划指导思想 (28)4.2 规划编制依据 (28)4.3 规划原则 (29)4.4 规划水平年 (30)4.5 防洪减灾目标 (30)5 江湖水情及三峡工程建成后的影响 (36)5.1 江湖关系研究 (36)5.2 主要控制站泄洪能力分析 (41)5.3 江湖槽蓄能力 (44)5.4 主要站洪水频率计算 (45)5.5 三峡水库兴建后长江中下游水、沙变化 (49)5.6 影响江湖蓄泄关系的专题研究 (54)6 长江防洪体系及总体布局 (60)6.1 防洪区 (60)6.2 防洪体系 (7)6.3 防洪总体布局 (10)7 防洪规划方案 (22)7.1 长江中下游防洪规划 (22)7.2 上游干流及主要支流防洪规划意见 (77)7.3 主要城市防洪规划 (94)7.4 水土保持规划 (107)8 环境影响分析 (118)8.1 环境效益 (118)8.2 相关重要问题分析 (120)8.3 对策措施 (122)9 实施意见及效果评价 (124)9.1 实施原则 (124)9.2 实施意见 (124)9.3 实施效果分析与评价 (127)前言长江是我国第一大河,也是世界著名的河流,发源于青藏高原的唐古拉山各拉丹冬雪山西南侧,干流全长6300余km,仅次于尼罗河、亚马逊河居世界第三位。

(农业畜牧行业)长江上游重点水土流失区生态环境问题及生态农业建设对策长江上游重点水土流失区生态环境问题及生态农业建设对策1长江上游重点水土流失区现状和问题长江自宜昌之上为上游,面积100万km2,占流域总面积的55.8%。

这是位于我国地势第壹、二级台阶的过渡带和第二台阶上,除面积不足1万km2的成均平原外,高原山地占2/3,低山丘陵占1/3,地形破碎,构造复杂,地震强烈,滑坡、泥石流活动频繁,水土流失十分严重。

其中重点水土流失区包括金沙江下游及毕节地区、陇南及陇南地区、嘉陵江中下游、三峡库区"四大片",计云、贵、川、甘、陕、鄂、渝7省市的152县(市、区),土地面积35.1万km2。

长江上游大部分属亚热带季风气候区,温和湿润,雨量丰沛,多年平均降水量800~1000mm,5~10月降水量约占全年降水量的70%~90%,多暴雨。

金沙江干热河谷及陇南地区,年降水量仅500~800mm。

长江上游控制站宜昌站多年平均年径流量为4400亿m3,多年平均输沙量5.3亿t,宜昌水文站之上的悬移质泥沙,主要来源于金沙江和嘉陵江,俩江多年平均输沙量约占宜昌站的72.8%,其中金沙江占45.8%,嘉陵江占27%。

据目前有关资料统计,长江上游重点水土流失区共有人口7565.5万人,其中农业人口6645.2万人,农业劳动力3084.9万人,平均人口密度216人/km2,嘉陵江中下游和三峡库区的人口密度达330人/km2和278人/km2,,部分县甚至超过800人/km2。

区内实有耕地875万hm2,粮食总产量258亿kg,农业人均耕地约0.13hm2,粮食单产3765kg/hm2,农业人均产粮仅388kg/人,农业人均纯收入249元/人,农业总产值仅253亿元,占工农业总产值的50%左右。

不少地区仍然处于半封闭的自然农业经济状态。

长江上游重点水土流失区"四大片"的水土流失面积为18.9万km2,年均土壤侵蚀量为8.8亿t。

长江三峡地区的水土流失与水资源保护长江三峡地区是中国乃至全球最著名的地理景观之一。

这片地区被誉为“中国的地理书”,因其壮丽的自然风光和悠久的历史文化而著名。

然而,随着人类活动的不断增加,长江三峡地区的水土流失问题也日益严重,引发了对水资源保护的关切。

水土流失是指因大量的水和土壤被剥夺或被破坏,导致植被减少、土壤质量下降以及水质恶化等问题。

长江三峡地区的水土流失问题主要源于以下几个方面。

首先,松土破坏了植被覆盖,导致水土流失。

在长江三峡地区,有很多山坡耕地和盗采土石的行为。

这些行为不仅破坏了土壤结构,还导致了大面积的水土流失。

失去了植被的保护,土壤暴露在雨水和河流的冲刷下,导致大量的土壤被冲走,甚至形成了几米深的沟壑。

这不仅导致森林面积的减少,还造成了珍稀植物和动物的灭绝。

其次,过度的水资源开发对环境造成了严重影响。

长江三峡地区作为中国最重要的水资源地区之一,一直承担着中国的水供应任务。

然而,由于人口的不断增加和工农业的发展,导致了对水资源的过度开发。

大量的水资源被用于农业灌溉、城市用水和工业生产,导致长江三峡地区的水资源供需矛盾日益加剧。

长期以来,长江已经成为水土流失的重灾区,灌溉水的过量利用直接导致农田土壤的侵蚀和水源的消失。

最后,人类活动对水体的污染也加剧了长江三峡地区的水土流失问题。

工业废水、农业污染和生活污水直接或间接地进入长江三峡地区的水体中,导致了水质的恶化。

水体污染不仅对植物和动物造成了直接伤害,还对土壤生态系统的恢复和保护造成了影响。

水体污染还加速了水土流失的速度,破坏了土壤结构,削弱了土壤的肥力和保水能力。

为了解决长江三峡地区的水土流失问题和水资源保护,有一些应对措施已经被采取。

首先,加强土地整治和生态修复工作。

通过植被恢复、水土保持工程建设和土壤改良等措施,对受损的土地进行修复和保护,防止水土流失的发生。

其次,加强水资源管理和节约用水意识的普及。

通过完善水资源管理制度和加强水资源调度,确保长江三峡地区的供水能够满足人类的需求,并保持生态平衡。

长江堤防工程建设中水土流失特点及防治对策王立慧【摘要】@@ 长江堤防工程建设是涉及多方面的系统工程,其中防止堤防沿线的水土流失是极其重要的一环.rn长江中下游沿江两岸地势平坦,气候温暖,雨量充沛,植被覆盖率较高,属轻度水土流失区.然而,堤防工程建设主要以土方施工为主,工程所需土方量大,涉及的取土场、弃渣场范围广,对地表的扰动剧烈,如不采取必要的保护措施,将产生新的水土流失.因此,堤防工程建设中的水土流失防治是十分必要的.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2010(000)014【总页数】3页(P34-35,31)【关键词】堤防工程;水土保持分区;防治目标;防治对策【作者】王立慧【作者单位】湖北省水利水电勘测设计院,430064,武汉【正文语种】中文【中图分类】S157长江堤防工程建设是涉及多方面的系统工程,其中防止堤防沿线的水土流失是极其重要的一环。

长江中下游沿江两岸地势平坦,气候温暖,雨量充沛,植被覆盖率较高,属轻度水土流失区。

然而,堤防工程建设主要以土方施工为主,工程所需土方量大,涉及的取土场、弃渣场范围广,对地表的扰动剧烈,如不采取必要的保护措施,将产生新的水土流失。

因此,堤防工程建设中的水土流失防治是十分必要的。

一、长江堤防工程建设中的水土流失特点长江堤防工程线路长、影响范围广,沿线地貌类型多,工程建设对地面的扰动类型也多,造成新的水土流失在所难免。

根据堤防建设的特点,水土流失类型主要以水力侵蚀和重力侵蚀为主。

产生部位主要位于堤身开挖面、填筑面,料场开挖面,弃渣场及新修道路等,产生时段主要集中在施工期和施工后期。

1.堤防主体工程施工区水土流失特点主体工程的主要施工内容包括:土方开挖、土堤加培、吹填、水下抛石、混凝土和砌石工程、堤身锥探灌浆、拆除工程、涵闸重建加固等工程。

主体工程在修建时需要平整场地,即根据地貌的不同需要回填或开挖土方,这时会产生一定的土壤侵蚀。

2.土料场水土流失特点长江干堤土料场大部分为草灌地,开挖边坡较陡,但开挖平面大部分较为平整。

长江流域水土流失报告2001年07月29日1005大洋论坛第一篇:长江流域水土流失报告2001年07月29日1005大洋论坛长江流域水土流失报告雄浑挺拔的中国西部,一条大江出雪山,越峡谷,浩浩荡荡奔流到海,这就是流淌数百万年、孕育着无数华夏儿女的我国第一大河、世界第三大河——长江。

跨入新世纪,当中华民族踏上伟大复兴的征程时,这条6300多公里的母亲河究竟处于怎样的境地?长江将面临怎样的前途和命运?长江能否支撑起全流域4亿多人口的生存和发展? 2001年记者随“中华环保世纪行·保护长江生命河”采访团沿江而上采访,一探究竟。

【黄牌警告:破坏容易恢复难】长江北岸,大巴山下,青山绿水间一片绵延数十里的黄色荒山野岭格外醒目。

这就是被专家称为“南方水土流失之最”的湖北宜昌金竹至远安荷花的黄色走廊。

记者驱车前往察看,只见绿色环绕之中,一道道黄色的山梁植被稀疏,裸露的山头犹如癞子头一样绵延20多公里,甚至跨越县境。

随行的宜昌市水利水电局尹远志高级工程师说,这片荒山野岭是历史原因造成的。

50年前,这里也曾森林茂密,环境宜人。

但在经历了战争、大炼钢铁以及文化大革命后,一座座山丘被理了光头,成了水土流失的重灾区。

大自然的报复是无情的。

水土流失导致大量泥沙进入沟道,不仅造成当地河道、堰塘、水库的淤积,也使农业生态环境不断恶化,水旱灾害频繁发生,给群众的生产、生活带来诸多不便,形成了经济落后、群众生活水平低下的社会环境。

为了拿下这块“硬骨头”,从20世纪80年代中期起,水土保持部门开始治理10万亩荒山野岭。

通过栽种油桐、刺槐等建立植物防护体系,采取工程措施减少水土流失。

破坏容易恢复难。

尽管下了不少功夫,治理仍然由于种种因素迄今收效甚微,恶劣的生存环境使油桐的成活率大打折扣,大量水土通过一条名叫黄柏河的小支流进入长江,直接威胁三峡库区安全。

“原因是多方面的,首先是因为这里特殊的地质条件。

”尹远志说。

记者在现场发现,这里大都是页岩,地表是薄薄的风化碎屑层。