管理心理学第十二章 组织结构与设计

- 格式:ppt

- 大小:274.50 KB

- 文档页数:17

引言概述:管理心理学是研究和应用心理学原理和理论来解决组织和管理问题的学科。

本文是《管理心理学(全)(二)》的第二篇,将从组织结构、领导力、员工激励、决策与问题解决以及组织变革等五个大点详细阐述相关内容。

正文:1.组织结构:1.1组织结构类型:介绍了组织结构的功能和不同类型,如功能型、分工型、流程型和分权型等,并分析了各种组织结构的优缺点。

1.2组织结构设计:详细阐述了组织结构设计的原则和步骤,包括任务分工、权力和责任分配以及沟通和协调机制等。

1.3组织文化:解释了组织文化的概念和重要性,以及如何塑造和维持一个健康的组织文化。

2.领导力:2.1领导风格:介绍了不同的领导风格,如任务导向型和人际导向型等,并深入探讨了每种风格的适用场景和效果。

2.2变革型领导:解释了变革型领导的特征和能力,以及如何培养变革型领导。

2.3领导力发展:阐述了领导力发展的重要性,包括培训、辅导和反馈等方法。

3.员工激励:3.1激励理论:介绍了常见的激励理论,如马斯洛的需求层次理论和赫茨伯格的双因素理论,并解释了如何应用这些理论来激励员工。

3.2激励方法:详细阐述了不同的激励方法,包括经济激励、非经济激励和内在激励等,并比较了各种方法的优劣。

3.3员工参与:探讨了员工参与对激励的重要性,包括员工参与决策和员工参与管理等。

4.决策与问题解决:4.1决策过程:概述了决策的基本过程,包括问题定义、信息收集、方案评估和决策执行等,并介绍了常见的决策错误。

4.2决策风险:深入探讨了决策中的风险因素,如认知偏见和群体思维等,并提出了相应的应对策略。

4.3问题解决技巧:介绍了一些常用的问题解决技巧,如SWOT 分析和鱼骨图等,并说明了它们的应用场景。

5.组织变革:5.1变革管理:阐述了组织变革的重要性和常见的变革管理模型,如Lewin的变革模型和科恩和布勒的变革曲线等。

5.2变革沟通:介绍了变革沟通的原则和策略,包括提前沟通、真实性和透明度等,并解释了如何有效地进行变革沟通。

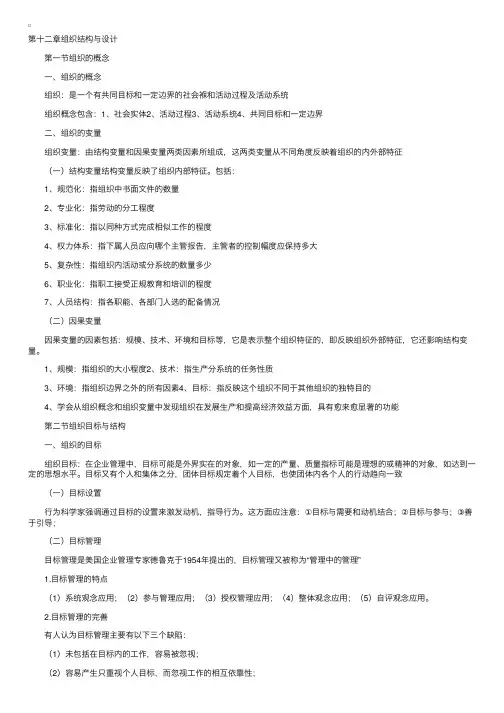

第⼗⼆章组织结构与设计 第⼀节组织的概念 ⼀、组织的概念 组织:是⼀个有共同⽬标和⼀定边界的社会褓和活动过程及活动系统 组织概念包含:1、社会实体2、活动过程3、活动系统4、共同⽬标和⼀定边界 ⼆、组织的变量 组织变量:由结构变量和因果变量两类因素所组成,这两类变量从不同⾓度反映着组织的内外部特征 (⼀)结构变量结构变量反映了组织内部特征。

包括: 1、规范化:指组织中书⾯⽂件的数量 2、专业化:指劳动的分⼯程度 3、标准化:指以同种⽅式完成相似⼯作的程度 4、权⼒体系:指下属⼈员应向哪个主管报告,主管者的控制幅度应保持多⼤ 5、复杂性:指组织内活动或分系统的数量多少 6、职业化:指职⼯接受正规教育和培训的程度 7、⼈员结构:指各职能、各部门⼈选的配备情况 (⼆)因果变量 因果变量的因素包括:规模、技术、环境和⽬标等,它是表⽰整个组织特征的,即反映组织外部特征,它还影响结构变量。

1、规模:指组织的⼤⼩程度2、技术:指⽣产分系统的任务性质3、环境:指组织边界之外的所有因素4、⽬标:指反映这个组织不同于其他组织的独特⽬的 4、学会从组织概念和组织变量中发现组织在发展⽣产和提⾼经济效益⽅⾯,具有愈来愈显著的功能 第⼆节组织⽬标与结构 ⼀、组织的⽬标 组织⽬标:在企业管理中,⽬标可能是外界实在的对象,如⼀定的产量、质量指标可能是理想的或精神的对象,如达到⼀定的思想⽔平。

⽬标⼜有个⼈和集体之分,团体⽬标规定着个⼈⽬标,也使团体内各个⼈的⾏动趋向⼀致 (⼀)⽬标设置 ⾏为科学家强调通过⽬标的设置来激发动机,指导⾏为。

这⽅⾯应注意:①⽬标与需要和动机结合;②⽬标与参与;③善于引导; (⼆)⽬标管理 ⽬标管理是美国企业管理专家德鲁克于1954年提出的,⽬标管理⼜被称为“管理中的管理” 1.⽬标管理的特点 (1)系统观念应⽤;(2)参与管理应⽤;(3)授权管理应⽤;(4)整体观念应⽤;(5)⾃评观念应⽤。

2.⽬标管理的完善 有⼈认为⽬标管理主要有以下三个缺陷: (1)未包括在⽬标内的⼯作,容易被忽视; (2)容易产⽣只重视个⼈⽬标,⽽忽视⼯作的相互依靠性; (3)⽬标管理仍有忽视⼈的作⽤的倾向。

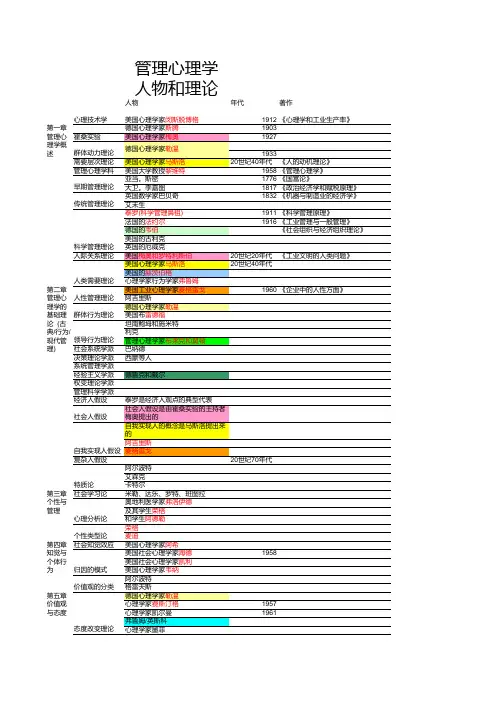

管理心理学人物和理论篇人物年代著作心理技术学美国心理学家闵斯脱博格1912《心理学和工业生产率》亚当。

斯密1776《国富论》大卫。

李嘉图1817《政治经济学和赋税原理》英国数学家巴贝奇1832《机器与制造业的经济学》艾末生泰罗(科学管理鼻祖)1911《科学管理原理》坦南鲍坶和施米特决策理论学派西蒙等人管理科学学派阿尔波特艾森克卡特尔社会学习论米勒、达乐、罗特、班图拉奥地利医学家弗洛伊德及其学生荣格和学生阿德勒荣格麦迪社会知觉效应美国心理学家阿希美国社会心理学家海德1958美国社会心理学家凯利美国心理学家韦纳阿尔波特心理学家凯尔曼1961-保健不满意双因素理论过程型激励理论第六章需要、动机与激励第五章价值观与态度特质论心理分析论个性类型论第三章个性与管理归因的模式第四章知觉与个体行为第一章管理心理学概述早期管理理论传统管理理论第二章管理心理学的基础理论 (古典/行为/现代管理)美国心理学家斯金纳美国心理学家亚当斯1967古希腊的哲学家亚里士多德美国学者吉伯心理学家斯托格迪尔美国心理学家爱德温。

吉色利现代的品质理论坦南鲍坶和施米特20世纪60年代管理心理学家佛隆和耶顿加拿大豪斯俄亥俄州州立大学卡门社会学家霍曼斯利克特5项同领导有关的品质因素和10项领导者品质特征第十二章组织结构与设计过程型激励理论需要、动机与激励领导有效性的情第十二章组织结构与设计现代组织理论第十章群体中的人际关系测量人际关系的方法领导有效性的品质理论领导有效性行为理论领导有效性的情景理论理论最早论述用心理测验方法选拔合格的员工心理技术学应用方法理论被称为“人群关系”理论被称为“场”理论提出“群体动力”理论提出需要层次理论提出五种职能和14条管理原则提出有名的管理七职能论提出适应一切组织八项原则霍叠实验需要层次理论激励因素—保健因素理论期望理论X理论和Y理论对立理论不成熟-成熟理论(双因素)团体力学理论创立者提倡敏感训练领导方式连续统一理论支持关系理论管理方格法X理论需要层次理论不成熟-成熟理论(双因素)Y理论应变理论,也称超Y理论晕轮效应两归因模式三度归因模式成败归因模式参与改变理论认知失调理论态度变化三阶段理论学习理论沟通改变态度理论需要层次论激励满意-保健不满意双因素理论成就需要理论期望理论目标理论强化理论公平理论挫折理论人际关系分析图相互影响分析图社会测量法行为测量法参照测量法动机测量法层次测量法相关测量法历史测量法传统的品质理论7项天生的品质特征项同领导有关的品质因素和10项领导者品质特征语义差别量表法关心人与关心工作的领导行为方向管理方格理论PM领导行为类型理论领导的“连续带”模式领导-参与模型通路-目标模型又名目标导向模生命周期论领导风格抉择模式弗德勒模式(有效领导权变)目标管理又被称为“管理中的管理科层制度又称官僚体制行为组织理论社会系统理论重叠群体和联接针角色理论理论说明方法选拔合格的员工研究的基本方向是解决人适应机器的问题美国心理学界则公认他是工业社会心理学的创始人,第一次把工业中的人际关系问题提到首要地位,认为人的心理、人的行为决定于内在需要和周围环境的相互作用群体动力理论的创始人,研究认为群体活动的动向取决于内部力场与情境力场的相互作用人的需要由生理、安全、社交、尊重、自我实现组成意味着心理学作为学科开始登上历史舞台提出了劳动分工的学说,分析由于工业分工带来的经济收益主要是技术的进步,时间的节约以及新机器工具的采用。

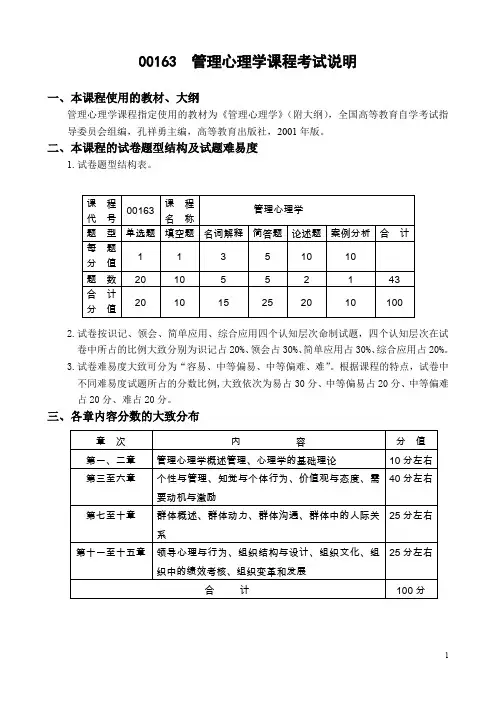

00163 管理心理学课程考试说明一、本课程使用的教材、大纲管理心理学课程指定使用的教材为《管理心理学》(附大纲),全国高等教育自学考试指导委员会组编,孔祥勇主编,高等教育出版社,2001年版。

二、本课程的试卷题型结构及试题难易度1.试卷题型结构表。

2.试卷按识记、领会、简单应用、综合应用四个认知层次命制试题,四个认知层次在试卷中所占的比例大致分别为识记占20%、领会占30%、简单应用占30%、综合应用占20%。

3.试卷难易度大致可分为“容易、中等偏易、中等偏难、难”。

根据课程的特点,试卷中不同难易度试题所占的分数比例,大致依次为易占30分、中等偏易占20分、中等偏难占20分、难占20分。

三、各章内容分数的大致分布四、各章内容重、难点(一)管理心理学概述重点:1、管理心理学的研究对象和内容;2、管理心理学研究的方法。

难点:1、管理心理学与相关学科的关系;2、管理心理学的产生和发展过程中有关理论及其代表人物。

(二)管理心理学的基础理论重点:1、认识过程、情感过程和意志过程;2、四种人性假设理论的基本观点及其管理措施。

难点:1、认识过程、情感过程和意志过程的不同功能及三者之间的关系;2、运用四种人性假设理论进行案例分析。

(三)个性与管理重点:1、个性的概念及特征,个性的形成及其影响因素;2、气质的概念、类型及其在管理中的应用;3、性格的概念及其特征结构,性格类型及其在管理中的应用;4、能力的概念及制约因素,能力的结构、差异及应用。

难点:1、个性理论中的特质论、社会学习论、心理分析论、个性类型论;2、气质、性格、能力在管理中应用要注意的问题。

(四)知觉与个体行为重点:1、知觉的过程及影响知觉选择性的因素;2、社会知觉的概念及分类;3、社会知觉效应;4、自我意识的构成。

难点:1、归因偏差的克服;2、举例说明海德的两因归因模式、凯利的三度归因模式、韦纳的成败归因模式;3、自我知觉与社会知觉的关系、自我意识与自我知觉的关系。

三、组织设计的发展与内容 (一组织设计的发展经历了三个阶段: a 传统组织设计阶段。

b 应变组织设计阶段。

c 现代组织设计阶段。

1.传统的组织结构设计原则 (1专业化与劳动分工原则。

(2等级原则。

(3责、权一致原则。

(4管理幅度(控制幅度。

(5直线、参谋作用。

2.应变的组织结构设计原则 (1劳伦斯和洛希最早用应变方法研究组织结构。

(2他们选择的实验研究的基地有: a 相对稳定、变化不大的环境。

b 高度不稳定、变化较大的环境。

c 面对连续性的环境等组织。

3.现代的组织结构设计原则 (1管理体制与组织结构的合理化。

(二组织设计的内容 1. 个体工作设计也称职务设计,这是指对组织个人工作或职务的设计。

(1职务设计从两个维度考虑即:专业化与自主性。

(2职务设计可以分为四类: a 机械的职务设计。

b 激励的职务设计。

c 生物学的职务设计。

d 思想原动力的职务设计。

2.群体设计。

需要考虑以下三个因素: a 工作流程。

b 技术。

c 人的社会需要。

3.结构设计。

影响组织结构设计的因素有以下四个部分:(1组织结构与环境。

(2组织结构与技术。

(3组织结构与人的社会心理。

(4组织结构与文化差异。

4.组织结构设计的要求是: a 明晰。

b 经济。

c 效能。

管理学中的组织结构和组织设计组织结构和组织设计在管理学中扮演着重要角色,对于一个组织来说,合理的组织结构和设计能够有效提升效率、激发创新、实现目标。

本文将从理论和实践两个方面探讨管理学中的组织结构和组织设计。

一、理论视角下的组织结构和组织设计1. 组织结构的概念和目的组织结构是指组织中各个部分之间相互联系、相互依存的关系。

一个良好的组织结构能够使组织内部的各个部门协调合作,提高工作效率;同时,也能为员工提供明确的职责和指导,提供组织内部信息流动的通道。

2. 组织结构的类型和特点常见的组织结构包括功能型、部门型、矩阵型等。

功能型结构根据职能划分部门,适用于对职能高度专业化的组织;部门型结构根据产品或地理位置划分部门,适用于多元化产品或分散办公地点的组织;矩阵型结构则融合了功能型和部门型的特点,适用于需要灵活协作和跨功能团队的组织。

3. 组织设计的原则和方法组织设计是指根据组织的战略目标和任务需求,对组织结构、职责分工、报告关系等进行规划和调整。

在进行组织设计时,需要考虑权责清晰、协作高效、适应变化等原则,同时可以借鉴经典的管理理论,如马克斯·韦伯的权威理论和亨利·法约尔的规范理论。

二、实践视角下的组织结构和组织设计1. 组织结构的实践案例以互联网企业为例,一般采用扁平化的组织结构,注重创新和快速决策。

创新的部门通常设有独立的团队,实行横向协作;管理层级相对较少,追求快速决策和灵活性。

这种结构能够激发员工的创造力和创新思维,适应快速变化的市场环境。

2. 组织设计的实践案例以制造业公司为例,一般采用矩阵型的组织结构,同时兼顾功能型。

不同的产品线或项目由不同的团队负责,拥有相对独立的决策权和资源分配权;同时,各个团队在共享资源和协同工作方面有紧密联系。

这种结构能够提高团队的协同效率,快速适应市场变化。

3. 组织结构和组织设计的挑战在实践中,组织结构和组织设计也会面临一些挑战。

例如,如何平衡集中权力和分权决策的关系;如何在组织结构调整中避免人员流失和团队瓦解等。

第十二章组织结构与组织变革一、组织的含义及特征1、定义:“结构论”的定义“行为论”的定义“系统论”的定义(结构论)组织是为了达到某些特定的目标经由分工与合作及不同层次的权力和责任制度,而构成的人的集合。

它包含三层意思:(1)组织必须具有目标(2)没有分工与合作也不能称其为组织(3)组织要有不同层次的权力与责任制度。

(行为论)组织是两人或两人以上有意识加以协调的活动的权力系统。

(系统论)组织是开放的社会系统,具有许多相互影响共同工作的子系统,当一个子系统发生变化时,必然影响其他子系统和整个系统的工作。

我们通常所说的组织,有时是指它的名词形式,即组织就是由两个或两个以上的个人为了实现共同的目标而结合起来协调行动的有机整体;有时是指它的动词形式,即组织就是通过设计和维持组织内部的结构和相互之间的关系,使人们为实现组织的目标而有效地协调工作的过程。

2、基本特征(1)有共同的目标;(2)有明确的分工与合作;(3)有不同层次的权力与责任制度。

3、组织工作的内容(1)组织设计,即根据组织目标及工作的需要确定各个部门及其成员的职责范围,确定组织结构。

(2)组织协调,即确定组织内各个部门及其成员之间关系,使之坚持分工合作,发挥各自的功能,激励全体成员为实现组织目标而努力。

二、组织结构与组织设计(一)组织层次和管理宽度组织结构设计的内容之一是划分组织层次,解决组织的纵向结构问题。

1.组织结构的层次划分(1)层次产生的原因。

随着生产的发展、科技的进步和经济的增长,组织的规模越来越大,管理者与被管理者的关系随之复杂化。

为处理这些错综复杂的关系,管理者需要花费大量的时间与精力。

而每个管理者的能力、精力与时间都是有限的,主管人员为有效地领导下属,必须考虑能有效地管理直接下属的人数问题。

当直接管理的下属人数超过某个限度时,就必须增加一个管理层次,通过委派工作给下一级主管人员而减轻上层主管人员的负担。

如此下去,就形成了有层次的组织结构。