群落的演替优质课比赛解析

- 格式:ppt

- 大小:7.83 MB

- 文档页数:7

一、教学目标1. 让学生了解生物群落演替的概念、类型和意义。

2. 使学生掌握生物群落演替的过程和规律。

3. 培养学生观察、分析和解决实际问题的能力。

二、教学重点与难点1. 重点:生物群落演替的概念、类型、过程和意义。

2. 难点:生物群落演替的规律和驱动因素。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究生物群落演替的相关知识。

2. 利用案例分析法,让学生通过实际案例理解生物群落演替的过程和意义。

3. 采用小组讨论法,培养学生的合作意识和团队精神。

四、教学准备1. 准备相关PPT课件,展示生物群落演替的图像和案例。

2. 准备生物群落演替的实际案例,用于课堂分析和讨论。

3. 准备课堂练习题,检验学生对生物群落演替知识的掌握程度。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一片废弃的农田,引导学生思考这片农田上的生物群落是如何发生变化的。

2. 讲解概念:介绍生物群落演替的概念,使学生明确生物群落演替是指在长时间内,一个群落被另一个群落代替的过程。

3. 分析类型:讲解生物群落演替的类型,包括初生演替和次生演替,并引导学生通过实例判断演替类型。

4. 探讨意义:探讨生物群落演替的意义,如生态系统恢复、物种多样性维持等。

5. 讲解过程:详细介绍生物群落演替的过程,包括侵入、竞争、稳定等阶段。

6. 分析规律:分析生物群落演替的规律,如能量递减、物种多样性递增等。

7. 案例分析:分析具体生物群落演替案例,如森林火灾后的演替、城市绿化带的演替等。

8. 小组讨论:让学生分成小组,讨论生物群落演替的实际案例,总结演替过程和规律。

9. 课堂练习:发放练习题,检测学生对生物群落演替知识的掌握程度。

10. 总结反馈:对本节课的内容进行总结,回答学生提出的问题,并对学生的课堂表现进行评价。

11. 布置作业:布置相关作业,让学生进一步巩固生物群落演替的知识。

六、教学延伸1. 探讨人类活动对生物群落演替的影响,如城市化、森林砍伐等。

2. 分析生物群落演替在生态系统中的作用,如碳循环、氮循环等。

高中生物教案:群落的演替一、教学目标1.理解群落的概念及其基本特征。

2.掌握群落演替的定义、类型及过程。

3.能够分析群落演替的原因及影响因素。

二、教学重难点1.教学重点:群落的概念、群落演替的类型及过程。

2.教学难点:群落演替的原因及影响因素。

三、教学过程第一环节:导入新课1.通过展示不同群落图片,引导学生观察并说出它们的特点。

2.提问:什么是群落?群落有哪些基本特征?第二环节:自主学习1.让学生阅读教材,了解群落的概念、基本特征及群落演替的定义。

第三环节:课堂讲解与讨论1.讲解群落演替的类型及过程,通过实例让学生理解群落次生演替和初生演替的区别。

2.讨论群落演替的原因及影响因素,引导学生从生物、环境等方面分析。

3.分析群落演替过程中的能量流动和物质循环,让学生理解群落演替的内在规律。

第四环节:案例分析1.让学生观察两个不同地区的群落演替过程,分析其成因及影响因素。

第五环节:课堂小结1.回顾本节课所学内容,让学生复述群落的概念、群落演替的类型及过程。

2.强调群落演替的原因及影响因素,提醒学生关注生物与环境的关系。

第六环节:作业布置2.布置课后作业:观察身边的群落,分析其演替过程及影响因素。

四、教学反思1.本节课通过图片导入、自主学习、课堂讲解、案例分析等环节,让学生全面了解群落及其演替过程。

3.课堂气氛活跃,学生参与度高,教学效果较好。

4.不足之处:在课堂讲解环节,部分内容较为抽象,可能需要更多实例来帮助学生理解。

五、教学资源1.教材:高中生物必修三《稳态与环境》2.图片:不同群落的图片3.案例材料:两个地区的群落演替过程描述六、教学时间1.课堂讲解:2课时2.课后作业:1课时七、教学建议1.在教学过程中,尽量使用生动的实例来帮助学生理解抽象的概念。

2.鼓励学生积极参与讨论,培养他们的合作精神和科学思维能力。

3.结合实际环境问题,让学生关注生物与环境的关系,提高环保意识。

重难点补充:一、教学重点1.群落的概念及基本特征2.群落演替的类型及过程(一)群落的概念及基本特征教学要点:通过对话引导学生理解群落是由不同物种组成的生物集合体,并且这些物种之间相互影响、相互作用。

高中生物选择性必修二第2章第3节群落的演替教学设计学校:泾川一中授课班级:高二(6)班教者:魏xx设计思路本节课我通过喀拉喀托火山爆发的视频来创设问题情境,激发学生的兴趣,引出群落演替这一自然现象。

通过设置两组学生合作学习活动,利用教材中的图片和资料,由学生自主建构起进初生演替和次生演替的概念。

并通过比较二者的异同和特点,提升信息处理能力和归纳总结的能力。

在分析人类活动对群落演替的影响的过程中,大量了引入实例,来阐明人类与自然对于演替的影响,使学生更加真切的感受到生态环境需要坚持科学治理,改善生态环境、进而提升社会责任感。

教材分析本节是高中生物选择性必修2《生物与环境》中第二章《群落及其演替》中的第三节内容,主要包括群落演替的种类,人类活动对演替的影响,关注我国实行退耕还林、还草、还湖的政策。

学生在日常生活中也接触过许多与此相关的自然现象,所以在教学过程中学生的兴趣也比较高。

在教学过程中要注意联系学生的生活经验,采用问题导学和任务驱动,利用多媒体图解视频、课件等加强教学的直观性,加强学生对宏观内容的感性认识,使学生在主动构建知识的过程中完成重点、难点知识的学习,提高思维能力,形成相应的观点。

学情分析学生在学习了第一章《种群及其动态》之后,对于种群的数量和空间特征、种群数量的变化曲线及影响种群数量变化的因素等知识有了一定的把握。

在学习了第二章前两节“群落的结构”和“群落的类型”的基础上,展开本节内容的学习,对于学生来说更符合学习逻辑,即从局部到整体,再到变化,并在最后提及人类活动的影响,从而有效提升学生的社会责任意识。

教学目标在分析教材内容和学情的基础上,依据课程标准,制定如下教学目标:【生命观念】:通过弃耕农田与裸岩演替的实例分析,运用结构与功能观、进化与适应观阐明一个群落替代另一个群落的演替过程,包括初生演替和次生演替两种类型。

【科学思维】:归纳概括两种演替的过程,明确生物与环境的密切关系。

【社会责任】:通过教材实例探讨人类活动对群落演替的影响,分析典型实例,认同退耕还林等措施的意义,进一步形成可持续发展观,提升自身的社会责任意识。

《群落的演替》公开课教案【设计思路】“群落的演替”复杂而漫长,学生无法亲历完整的演替过程,缺乏直观感受,导致对群落演替的理解往往是静态而模糊的。

相比初生演替,弃耕农田上发生的次生演替更贴近学生现有的认知水平。

本节课,首先以《弃耕地上的生命故事》(中科院植物研究所高贤明研究员所作的科普文章)为切入点,引导学生在分析弃耕农田中的物种取代基础上,利用沙盘植物建构不同阶段的模型。

结合材料,分析不同模型的差异,逐步建立现象与概念间的联系,最终抽象概括出演替的概念、趋势与机制。

之后借助视频、图片等直观素材引导学生突破思维障碍,解决裸岩上开始演替的重要阶段(地衣和苔藓阶段)并分析归纳出两种演替实例的异同点,进一步完善知识体系。

接着,启发学生预测在不同环境条件下可能发生的演替结果,进而明确影响群落演替的因素。

最后,鼓励学生探讨群落演替原理在退耕还林等生态恢复工作中的具体应用,深化核心概念,将新课程理念中的STS思想落到实处。

概念学习一般要经过从具体到抽象的过程。

本节课的设计遵循学生认知规律,以资料分析→模型构建→模型完善→类比推理的教学策略引导学生建立演替现象与概念间的联系,使演替概念的生产与机制阐明变得水到渠成。

利用演替原理探讨解决实际问题,进一步巩固了对概念的加工和运用,对知识体系的建立起到了内化的作用。

【教材分析】“群落的演替”是人教版必修三第4章第4节的内容,从群落水平阐述了生命系统的动态发展过程。

在章节关系上,群落结构中的物种组成、种间关系、群落的空间结构等概念是学习本节的基础。

它对种群和生态系统的学习将起到承上启下的作用,在本模块中占有重要地位。

【教学目标】知识目标1.描述群落演替的概念2.阐明群落演替的过程3.阐明初生演替和次生演替的区别4.说明人类活动对群落演替的影响能力目标1.阅读资料,获取信息2.小组合作,依据资料信息建构群落演替不同阶段的模型3.运用群落演替理论,预测不同环境条件下群落演替的结果,分析影响群落演替的因素情感态度价值观目标1.认同群落演替是一个长期、动态的过程2.关注人类活动对群落演替的影响及退耕还林还草还湖政策,树立生态学和可持续发展的观念3.培养对生命的敬畏之情【教学重点、难点分析】1.教学重点:群落演替过程(动态的变化过程)2.教学难点:影响群落演替的因素【教学准备】资料《弃耕地上的生命故事》;60×20厘米泡沫板和沙盘植物若干;小诗《生命色彩》;唐臣事迹简介(第二届“母亲河奖”得主)【教学过程】教学阶段教师活动学生活动教学意图创设情境导入新课【视频】《大秦岭》剪辑。

高中生物人教版必修1第四单元第4课《群落的演替》优质课公开课教案教师资格证面试试讲教案

1教学目标

(一)知识目标

1.能够说出群落演替的概念。

2.能够说出群落演替的两种类型:初生演替和次生演替,以及发生在裸岩和弃耕农田上的演替的各个阶段。

3.阐明初生演替和次生演替的区别。

(二)能力目标

1、通过群落演替的过程培养学生要用“动态发展”的观点来分析事物。

2.运用演替理论,为退耕还林工作提出合理建议。

3.能够说出在初生演替过程中地衣先于苔藓出现的机理。

(三)情感态度与价值观目标

1.认同群落是一个动态系统,群落演替是一个长期的过程,是生物与生物、生物与环境相互作用的结果。

2.从以前的围湖造田、毁林开荒到现在的退耕还林、还草、还湖,要让学生意识到环保的重要性和必要性,树立可持续发展的观念。

3关注人类活动对群落演替的影响,树立生态学的观念。

2学情分析

演替是一个复杂、漫长的过程,学生无法亲历完整的演替系列,又因学生对地衣、苔藓等缺乏足够的感性认识,导致学生对演替的理解往往是静态而模糊的,阐明群落的演替也变得困难重重。

3重点难点

重点:群落演替的概念、类型——原生和次生演替。

难点:群落的演替过程、机制及其最终平衡状态。

4教学过程。

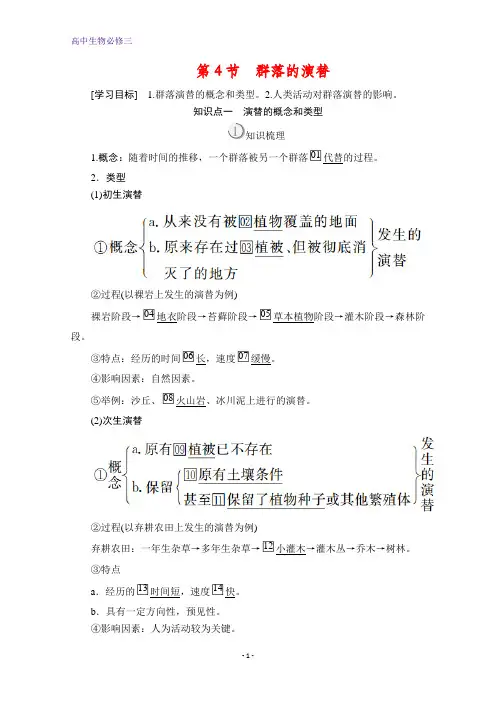

第4节群落的演替[学习目标] 1.群落演替的概念和类型。

2.人类活动对群落演替的影响。

知识点一演替的概念和类型知识梳理1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落□01代替的过程。

2.类型(1)初生演替②过程(以裸岩上发生的演替为例)裸岩阶段→□04地衣阶段→苔藓阶段→□05草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

③特点:经历的时间□06长,速度□07缓慢。

④影响因素:自然因素。

⑤举例:沙丘、□08火山岩、冰川泥上进行的演替。

(2)次生演替②过程(以弃耕农田上发生的演替为例)弃耕农田:一年生杂草→多年生杂草→□12小灌木→灌木丛→乔木→树林。

③特点a.经历的□13时间短,速度□14快。

b.具有一定方向性,预见性。

④影响因素:人为活动较为关键。

⑤举例:火灾过后的草原、□15过量砍伐的森林,弃耕的农田等。

3.群落演替的结果(1)演替方向:演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律随时间而变化的有序过程,因而它往往是能□16预见的或□17可测的。

(2)结构:一般生物种类□18越来越多,群落的结构□19越来越复杂。

(3)稳定性:演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,稳定性□20越来越高。

[问题思考] 1.初生演替为什么比次生演替所需的时间长?提示:因为初生演替没有土壤条件,要经过漫长的地衣阶段和苔藓阶段,所以初生演替所经历的时间长。

2.所有群落都会演替到森林阶段吗?举例说明。

提示:不一定。

群落演替主要受环境条件影响,还受人为因素影响,如果气候条件适宜,可能演替为森林;如果在干旱的条件下,群落的演替就很难形成树林,或许只发展到草木阶段或稀疏的灌木阶段。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗?提示:能。

群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。

典题分析题型一演替的过程及类型分析[例1](2015·全国卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是()A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境[解题分析]初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖过的地面,或者原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,大致要经历裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→灌木阶段→森林阶段,灌木阶段较高的灌木取代了部分草本植物,物种丰富度增加,A错误;物种丰富度增加,群落的空间结构更复杂,B错误;物种丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力更强,C错误。

一、教学目标1. 让学生了解生物群落演替的概念、类型和特点。

2. 使学生掌握生物群落演替的原因和过程。

3. 培养学生分析问题和解决问题的能力,提高学生的实践操作能力。

二、教学内容1. 生物群落演替的概念:在一定时间内,一个群落被另一个群落代替的过程。

2. 生物群落演替的类型:原生演替和次生演替。

3. 生物群落演替的特点:有序、渐变、可逆、受环境影响。

三、教学重点与难点1. 教学重点:生物群落演替的概念、类型和特点。

2. 教学难点:生物群落演替的过程和原因。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生探究生物群落演替的相关问题。

2. 利用多媒体课件,展示生物群落演替的实例和过程。

3. 进行课堂讨论,提高学生的参与度和积极性。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示森林、草原等不同类型的生态系统,引导学生思考生物群落的变化和演替现象。

2. 讲解生物群落演替的概念:阐述生物群落演替的定义,让学生理解群落在时间上的变化。

3. 分析生物群落演替的类型:讲解原生演替和次生演替的概念,并通过实例进行说明。

4. 探讨生物群落演替的特点:引导学生分析生物群落演替的有序性、渐变性、可逆性和受环境影响的特点。

5. 课堂讨论:让学生结合生活实际,思考生物群落演替的意义和作用。

6. 总结与布置作业:概括本节课的主要内容,布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学延伸1. 介绍生物群落演替在生态系统恢复和保护中的应用。

2. 讨论人类活动对生物群落演替的影响。

七、案例分析1. 分析森林火灾后生物群落的演替过程。

2. 探讨城市化进程中生物群落演替的变化。

八、实践操作1. 组织学生进行户外生物群落调查,观察和记录不同群落的特征。

2. 让学生动手制作生物群落演替模型,直观展示演替过程。

九、课堂小结1. 回顾本节课所学内容,总结生物群落演替的概念、类型、特点及影响因素。

2. 强调生物群落演替在生态系统中的重要性和实际应用。

十、课后作业1. 查阅资料,了解我国生物群落演替的研究现状和发展趋势。

《群落的演替》教学设计一、教材分析人教版高中生物选择性必修2《生物与环境》第2章第2节的内容,是学生在前面学习了种群和群落相关知识的基础上,分析群落的演替过程,引导学生比较初生演替、次生演替的不同。

通过本节内容的学习可以加深对群落的优势种、群落结构和类型等知识的理解,为以后生态系统的结构、稳定性、多样性作铺垫。

二、教学目标1.通过分析裸岩上的演替和弃耕农田上的演替,阐明演替的概念、类型和过程。

2.通过分析人类活动和演替的关系,说明人类活动对群落演替的影响。

3.认同我国实行退耕还林、还草、还湖的政策三、教学重点难点教学重点1、群落演替的过程。

教学难点1、群落演替的过程四、教学策略环节一:展示喀啦喀托火山爆发的图片,通过课本38页问题探讨导入新课,引出群落演替的概念。

环节二:群落演替的类型:实例1裸岩上的演替,以小剧本的形式展示给同学们,通过小组讨论合作探究,归纳概括群落演替的实质。

实例2通过自主学习了解弃耕农田上的演替。

然后通过比较两种演替实例的不同,归纳总结两种不同类型的演替。

环节三:通过课本42页的资料1 和资料2的分析和讨论,归纳概括出人类活动对群落演替的影响环节四:通过了解我国现存的环境问题、采取措施、主要目的,使同学们认同退耕还林、还草、还湖政策,为生态文明建设贡献自己的力量。

五、课前准备多媒体课件制作、学案制作、新闻收集六、教学过程七、板书设计群落的演替一、群落演替的概念初生演替二、群落演替的类型起点不同三、人类活动对群落演替的影响次生演替四、退耕还林、还草、还湖八、教学反思本节课进行的效果,在很大程度上取决于学生的预习,预习的好,能为课堂教学节省很多时间,多媒体展示才能充分,才能从死记硬背中走出来,图文并茂,形象思维,把枯燥的知识点变为乐趣。

尽可能的调动学生的积极性,把理论联系为实际。

本节课的亮点在于裸岩上的演替采用小剧场的形式,使枯燥乏味的知识生动形象直观,激发了学生兴趣,突破本堂课的难点;本节课以问题串的形式将各部分内容联系为一个整体,整堂课以学生的自主学习和合作探究为主,真正落实了以学生为主体,教师为主导的教学思想。

《群落的演替》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解群落演替的观点和过程,能够区分群落的初生演替和次生演替。

2. 了解群落演替与生态系统稳定性的干系,理解人类活动对群落演替的影响。

3. 学会运用所学知识诠释现实生活中群落演替的实例,提高分析和解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:群落演替的过程和影响因素。

2. 教学难点:理解人类活动对群落演替的影响,以及如何运用所学知识诠释实际问题。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包括图片、图表和案例等素材。

2. 准备教学用具:黑板、白板笔、实物模型或图片等。

3. 安排实验室或户外观察活动,以便学生观察群落演替的实际过程。

4. 安置预习任务,让学生提前了解群落演替的基本观点和分类。

四、教学过程:本节课的教学设计主要分为四个环节,分别是预习指导、新课导入、新课教学和教室小结。

1. 预习指导:在课前,教师会安置学生预习群落演替的观点、类型以及主要过程,让学生对群落演替有初步的了解。

同时,教师也会给出一些问题,让学生带着问题去预习,提高预习的效果。

2. 新课导入:教师起首会通过一些实例,如森林演替、草原演替等,让学生了解群落演替的具体表现,激发学生的学习兴趣。

接着,教师会提出本节课的主要内容,即群落演替的原因和规律,引导学生进入新课学习。

3. 新课教学:(1)群落演替的观点和类型:教师会通过讲解和案例分析,让学生了解群落演替的观点和类型,包括初生演替和次生演替等。

同时,教师也会引导学生思考群落演替与物种多样性的干系。

(2)群落演替的过程:教师会通过图片和视频等多媒体手段,展示群落演替的主要过程,如灌木演替、乔木演替等。

同时,教师也会引导学生分析不同环境条件下群落演替的特点和规律。

(3)探究实验:为了让学生更好地理解群落演替的规律,教师还会组织学生进行探究实验,让学生自己动手设计实验方案,观察和分析实验结果,从而加深对群落演替规律的认识。

4. 教室小结:在课程的最后,教师会对本节课的主要内容进行总结,帮助学生梳理知识体系,加深学生对群落演替的理解和记忆。

群落的演替教学设计及反思这是一篇由网络搜集整理的关于群落的演替教学设计及反思的文档,希望对你能有帮助。

这部分的设计意图是:培养学生比较、分析、归纳总结的能力。

过渡:影响群落演替的内外因素中不可忽略的还有人类的活动。

你了解的有哪些人类的活动会影响群落的演替呢?2、人类活动对群落演替的影响(1)教师出示图片,引出鲁迅先生的话:“世上本没有路,走的人多了也便成了路。

”第二小组的同学汇报校园内小路周围杂草的观察结果【视频】。

(2)教师:随着国际间交流的日益频繁,人类有意或无意的活动使物种的迁移也越来越频繁。

①第三小组展示相应信息【视频】。

学生思考:从资料的描述中,你知道外来物种入侵后,增长有什么特点?会造成怎样的危害吗?②教师出示图片,了解人类活动对群落演替的其他负面影响。

③人类的活动都是破坏现有的各种生物群落的吗?——视频展示宁夏治理沙漠情况【视频】。

师生共同总结:人类的活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

人类活动往往是有目的、有意识地进行的,可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系。

这部分的设计意图是:培养学生观察能力和分析图片资料的能力,及利用生物学知识解释现实生活中现象的能力过渡:以前为了扩大耕地面积,不惜毁林开荒、围湖造田。

带来的后果就是大量水土流失,洪涝灾害频繁发生。

我们如何解决呢?3、退耕还林、还草、还湖第四小组汇报我国有关退耕还林、还草、还湖的情况【视频】。

从退耕还林、还草、还湖这件事上,你得到了哪些启发?总结:与大自然和谐相处,走可持续发展道路。

在我们的努力下,地球一定能为我们人类提供更好的生存环境!这部分的设计意图是:培养学生综合实践能力;把新知识内化为学生生活行为中的具体行动。

五、说板书设计这样设计能直观形象地体现知识结构、突出重点难点、利于巩固新知识。

六、说作业设计1、课本P80练习——常规作业,主要为巩固和落实认知目标服务。

必修三第四章第4节《群落的演替》一、教材分析“群落的演替”是人教版必修三第4章第4节的内容,从群落水平阐述了生命系统的动态发展过程,对前后的种群和生态系统的学习起到承上启下的作用,在本模块中占有重要地位。

“群落的演替”关注人类活动对群落演替的影响,对提高学生的个人素养及参与社会事务的讨论和决策能力等方面有非常重要的指导作用。

二、教学目标知识与技能1.能够描述群落演替的概念。

2.能够阐明群落的演替过程。

3. 能够判断不同的演替类型。

过程与方法1.通过分析喀拉喀托火山裸岩演替的数据,能够推断群落演替的特点。

2.通过阅读教材,能够描述群落演替的大致阶段。

3.观察图文资料,对比分析讨论,归纳总结出两种不同演替类型的区别。

情感态度与价值观1.关注我国实行退耕还林还草还湖、退牧还草的政策。

2.通过分析自身的生活行为,理解自身行为对群落演替的影响。

3.关注人类活动对群落演替的影响,树立生态学和可持续发展的观念。

三、教学重点和难点教学重点:生成演替的概念,区分演替的类型。

教学难点: 阐明演替机制与初生演替过程。

四、教学资源教材、PPT、视频、图片五、教学过程视频:生命的起源-喀拉喀托活火山1883年8月7日,印度尼西亚,喀拉喀托火山爆发,炽热的岩浆滚滚而出,所到之处生物全部死亡,形成了一片裸地。

几十年后,又变为了(图片)郁郁葱葱的模样。

我们一起来看一下,这近百年间发生了什么?问:根据喀拉喀托火山岛的物种变化,能给群落的演替下一个定义吗?概念:是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程实质:群落中种群(物种)丰富度的增加及优势种的变化讲述:对于群落的演替来讲,有着不同的类型,喀拉喀托火山岛的演替实际上是裸岩上的演替,也是旱生演替。

角色扮演(6阶段+1旁白)看完后,裸岩演替的过程:裸岩阶段地衣阶段苔藓阶段草本植物阶段灌木阶段乔木阶段合作探究:学生成果检测展示:弃耕农田上的演替图片。

下列演替中,哪些和裸岩上的演替类似?哪些和弃耕农田上的演替类似?蜘蛛202种动物621种动物880种动物小草小树林几年之后1909年1919年1934年群落群落群落群落A.沙丘上的演替B.火山岩上的演替C.野火烧不尽,春风吹又生D.过量砍伐的森林发生的演E.冰川泥上的演替F.弃耕农田上进行的演替G.远芳侵古道,晴翠接荒城讲述:在群落的演替过程中,人类活动的影响非常明显。

必修三第四章第4 节《群落的演替》一、教材分析“群落的演替”是人教版必修三第4 章第4 节的内容,从群落水平阐述了生命系统的动态发展过程,对前后的种群和生态系统的学习起到承上启下的作用,在本模块中占有重要地位。

“群落的演替”关注人类活动对群落演替的影响,对提高学生的个人素养及参与社会事务的讨论和决策能力等方面有非常重要的指导作用。

二、教学目标知识与技能1.能够描述群落演替的概念。

2.能够阐明群落的演替过程。

3.能够判断不同的演替类型。

过程与方法1.通过分析喀拉喀托火山裸岩演替的数据,能够推断群落演替的特点。

2.通过阅读教材,能够描述群落演替的大致阶段。

3.观察图文资料,对比分析讨论,归纳总结出两种不同演替类型的区别。

情感态度与价值观1.关注我国实行退耕还林还草还湖、退牧还草的政策。

2.通过分析自身的生活行为,理解自身行为对群落演替的影响。

3.关注人类活动对群落演替的影响,树立生态学和可持续发展的观念。

三、教学重点和难点教学重点:生成演替的概念,区分演替的类型。

教学难点: 阐明演替机制与初生演替过程。

四、教学资源教材、PPT、视频、图片五、教学过程视频:生命的起源-喀拉喀托活火山1883 年8 月7 日,印度尼西亚,喀拉喀托火山爆发,炽热的岩浆滚滚而出,所到之处生物全部死亡,形成了一片裸地。

几十年后,又变为了(图片)郁郁葱葱的模样。

我们一起来看一下,这近百年间发生了什么?几年之后1909年1919年1934年小草小树林621种动物880种动物问:根据喀拉喀托火山岛的物种变化,能给群落的演替下一个定义吗?概念:是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程实质:群落中种群(物种)丰富度的增加及优势种的变化讲述:对于群落的演替来讲,有着不同的类型,喀拉喀托火山岛的演替实际上是裸岩上的演替,也是旱生演替。

角色扮演(6 阶段+1 旁白)看完后,裸岩演替的过程:裸岩阶段苔藓阶段草本植物阶段乔木阶段合作探究:学生成果检测展示:弃耕农田上的演替图片。

一、教学目标1. 让学生理解生物群落演替的概念、类型和特点。

2. 使学生掌握生物群落演替的原因和意义。

3. 培养学生观察、分析生物群落演替现象的能力。

二、教学重点与难点1. 重点:生物群落演替的概念、类型、特点及原因。

2. 难点:生物群落演替的意义和实际应用。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究生物群落演替的相关知识。

2. 利用案例分析法,使学生能够将理论知识应用于实际情境中。

3. 采用小组讨论法,培养学生的合作意识和团队精神。

四、教学准备1. 准备相关案例材料,如森林、草原、湿地等生物群落的演替实例。

2. 准备多媒体教学资源,如图片、视频等,以便于直观展示生物群落演替过程。

3. 准备课堂练习题,用于巩固所学知识。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示不同生物群落的图片,引导学生关注生物群落演替现象。

2. 自主学习:让学生阅读教材,了解生物群落演替的概念、类型和特点。

3. 案例分析:教师展示具体生物群落演替案例,如森林、草原、湿地等,引导学生分析演替过程和原因。

4. 小组讨论:学生分组讨论生物群落演替的意义和实际应用,分享讨论成果。

5. 总结提升:教师引导学生总结生物群落演替的关键知识点,强调其在我国生态环境保护中的重要性。

6. 课堂练习:布置练习题,让学生巩固所学知识。

7. 课后作业:布置相关课后作业,要求学生进一步深入研究生物群落演替的相关内容。

六、教学内容1. 生物群落演替的类型:原生演替和次生演替。

2. 生物群落演替的特点:有序、缓慢、可逆、受环境影响。

3. 生物群落演替的原因:生态因子变化、物种相互作用、自然干扰。

七、教学内容1. 生物群落演替的意义:维持生态系统稳定、促进物种多样性、生态恢复。

2. 生物群落演替的实际应用:植被恢复、生态治理、生物多样性保护。

3. 人类活动对生物群落演替的影响:过度开发、污染、保护措施。

八、教学内容1. 观察生物群落演替的方法:野外调查、实验研究、遥感监测。

《群落的演替》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《群落的演替》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程、教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析“群落的演替”是人教版高中生物必修 3 第四章第四节的内容。

在此之前,学生已经学习了种群和群落的相关知识,这为过渡到本节课的学习起到了铺垫的作用。

群落的演替是群落动态发展的一个重要方面,它反映了生物与环境的相互作用以及群落内部的变化规律。

通过本节课的学习,有助于学生进一步理解群落的结构和功能,以及生态系统的稳定性。

本节课在教材中的地位和作用十分重要,它不仅是对前面所学知识的深化和拓展,也为后续学习生态系统的相关内容奠定了基础。

二、学情分析授课对象是高二年级的学生,他们已经具备了一定的生物学基础知识和思维能力。

在前面的学习中,学生对种群和群落的概念、特征有了一定的了解,但对于群落的演替这一较为抽象的概念和过程,可能理解起来会有一定的困难。

因此,在教学过程中,需要通过丰富的实例和直观的多媒体展示,帮助学生理解和掌握相关知识。

此外,高二学生正处于思维活跃、好奇心强的阶段,在教学中可以充分激发他们的学习兴趣,引导他们积极思考和探究。

三、教学目标1、知识目标(1)阐明群落演替的概念。

(2)举例说明群落演替的类型。

(3)描述群落演替的过程。

2、能力目标(1)通过分析群落演替的实例,培养学生的观察能力和分析问题的能力。

(2)通过小组讨论,培养学生的合作交流能力和语言表达能力。

3、情感态度与价值观目标(1)认同人类活动对群落演替的影响,树立人与自然和谐发展的观念。

(2)关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策,增强环境保护意识。

四、教学重难点(1)群落演替的概念和类型。

(2)群落演替的过程。

2、教学难点群落演替的过程及人类活动对群落演替的影响。

五、教法与学法1、教法(1)讲授法:讲解群落演替的概念、类型和过程等重点知识。

《群落的演替》教学设计一、教材分析本课内容是人教版必修三第四章第四节内容,是学生在前面学习了种群和群落的相关知识的基础上,通过分析群落的演替过程,引导学生小组合作交流来比较初生演替、次生演替的不同。

通过本节内容的学习可以加深对群落的优势种、群落结构和类型等知识的理解,为以后学习生态系统的结构和功能作铺垫。

二、学情分析高二学生通过必修一和必修二的学习,对种群已有一定的了解,而且对群落演替的现象并不陌生,只是没有建立起概念与现象之间的联系;并且学生已有一定的生活和知识的积累。

如果在教学中能够从学生或社会的热点出发,始终围绕着生物之间、生物与环境之间的联系与相互作用,用动态的、发展的观点来引导学生的学习,在问题式教学的情境下,由浅入深的对演替的过程和本质进行思考。

三、教学目标1.知识目标:阐明群落的演替过程2.能力目标:归纳总结两种不同演替类型3.情感态度与价值观目标:①关注人类活动对群落演替的影响,树立生态学和可持续发展的观念;②认同我国实行退耕还林还草还湖、退牧还草的政策。

四、教学重点、难点重点:演替的概念,区分演替的类型难点:阐明演替机制与初生演替过程五、教学方法资料分析、小组合作、问题引领六、课时安排 1课时七、设计思路:环节一:利用课本78页的“问题探讨”,视频展示,激发学生的学习兴趣环节二:引导学生通过阅读资料、图片、思考回答教师设置的问题,了解群落演替的过程及类型,并比较环节三:通过相关资料的分析使学生认识到影响群落演替的因素、我国外来入侵物种入侵情况,明确我国有关退耕还林、还草、还湖政策的正确性环节四:小结本课启示,使学生认同人与环境和谐共处,走共同发展的道路八、教学过程(一)导入新课播放喀拉喀托火山爆发视频设计意图:激发学生兴趣,结合案例,引出群落演替的课题和概念。

(二)演替的过程和类型通过设置一个核心问题及核心问题下的小问题,让学生通过合作与交流,共同学习演替的过程和类型。

核心问题一:演替有哪两种类型?1.光裸的岩石上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣?2.地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?3.动物是在哪一个阶段进入群落的?最先出现的动物是植食性的还是肉食性的?4.在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?5.你认为裸岩上的演替中进行最困难的是哪一阶段呢?为什么?6.演替最终都能进行到森林阶段吗?7.与光裸的岩石相比,弃耕的农田有何不同?8.两种演替在起点与进程上有何不同?学生活动:观察阅读图文资料,层层分析解决问题设计意图:通过资料分析、问题引领理解初生演替和次生演替的概念,为列表比较两种掩体的区别做铺垫。