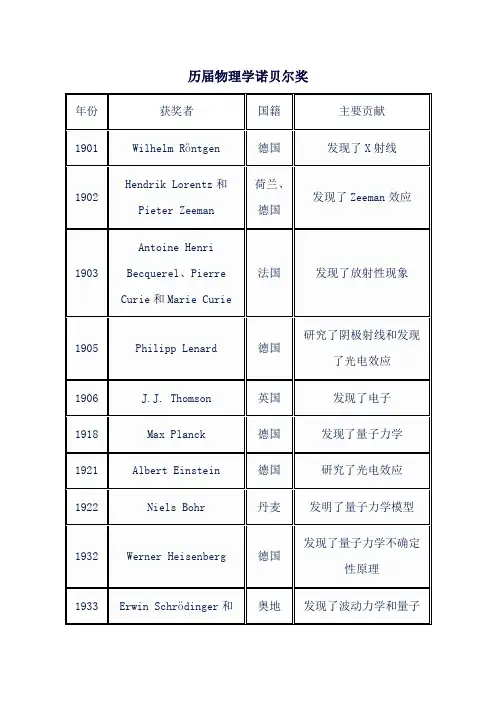

诺贝尔奖里的激光技术

- 格式:docx

- 大小:29.37 KB

- 文档页数:4

蓝光LED为什么能获诺奖?今年的诺贝尔物理奖由三位日本科学家共同获得,他们的研究对象是蓝色LED灯,或者叫发光二极管。

蓝色有什么特别之处能够让三位科学家拿到诺奖?因为如果要创造白光LED,蓝色是最后一种必要光源,也是最最难以实现的一种光色。

一旦有了白色LED灯,厂商就能用其制造出智能手机和电脑屏幕,LED灯泡也比之前任何一种灯泡更节能使用时间更长。

LED可以看做是激活状态下可以发光的半导体。

不同的化学成分让LED原件发出不同颜色的光。

50年代和60年代的工程师们创造出了第一批LED。

早期的版本中,有一种是只有浸入液氮浴中才能工作的激光发射装置。

当时的科学家开发出了从红外线发射装置到绿光发射器的所有LED,但就是造不出蓝光LED。

因为当时的实验室还无法制成蓝光LED所需要的晶体。

任何一个现代白光LED灯泡都可以将50%以上的电能转化为光能,而传统白炽灯泡的转化效率只有4%。

除了省钱省电以外,在没有电力供应只能依靠太阳能电池板供电的地区,白光LED灯泡非常具有吸引力,因为这意味着相同的电量,白光LED持续的时间更久,这样晚上孩子也能写作业,天黑以后小生意也能继续经营。

LED灯泡的工作时间可以长达十万小时,节能灯泡的工作时间只有一万小时,白炽灯泡更短——一千小时。

人们可以很简单地用蓝光LED单元制成白光LED灯泡,工程师用蓝光LED激活灯泡中的某种化学物质,这种物质就能将蓝光转化为白光。

三名获奖者中的赤崎勇和天野浩负责研究的是如何制造高质量氮化镓——这是一种在蓝光LED的许多层中都具有的化学物质。

之前的红光和绿光LED使用的是容易制造的磷化镓。

两人合作发现了通过向氮化镓半导体中加入化学物质提高发光效率的办法,制作出了带有多层氮化镓合金的结构。

第三名获奖者中村修二负责研究的也是高质量氮化镓。

他也靠自己的努力制成了氮化镓合金结构。

中村修二和赤崎勇的团队都将继续他们的研究,目的是研制出效率更高的蓝色LED。

谈2018年诺奖中的啁啾脉冲放大技术2018年诺贝尔物理学奖除给了光镊发明者Arthur Ashkin,另一部分给了啁啾脉冲放大技术(CPA)的发明者Mourou先生和他的学生Strickland教授。

既出人意料,也在意料之中。

飞秒激光脉冲的放大,在很长时间内是令人头痛的问题。

主要问题是,极短的脉冲不利于吸收放大介质中的能量,和高峰值功率极易破坏放大器中的光学元器件。

对后者,简单的解决方法是,将脉冲的光束截面扩大,以减少单位面积内的脉冲能量和功率。

可是,面积的扩大可能会带来泵浦能量密度的减少,更不利于吸收增益介质储存的能量。

而且,光束面积的扩大是有限的。

Mourou先生及其学生Strickland,联想到雷达放大技术。

雷达脉冲放大,就是利用雷达脉冲的宽带频谱,把雷达脉冲调制为频域的啁啾(类似鸟的叫声),在时域就是脉冲的展宽,再放大,以避免高峰值功率破坏的。

能不能把这个技术移植到激光脉冲放大呢?因为飞秒激光脉冲本身也对应着非常宽的光谱。

利用色散技术(不同的波长速度不同),将脉冲在时域展宽,然后再放大,不就既能避免放大中的光学损伤,又能更有效地获取增益了吗?接下来的问题是,介质材料的色散实在太小,有限长度内展宽不了多少。

所幸的是,时间已至1980年代中期,光纤技术已经成熟。

用光纤啊!于是,他们就用几公里的光纤,把脉冲展宽到了几百皮秒。

后面的放大就顺理成章了。

因为是利用频率的啁啾将脉冲展宽再放大的,这种技术就被命名为啁啾脉冲放大技术(chirped pulse amplification,CPA)。

放大后,脉冲再压缩原来的宽度。

但是发现,因为高阶色散的失配,光纤展宽后的脉冲再压缩并非完美。

直到光栅脉冲展宽器发明,光纤脉冲展宽器才被淘汰(当然有的场合还在用),脉冲压缩才逐渐完美。

这是后话了。

这个发明可不得了。

飞秒脉冲的峰值功率从原来的千瓦级,一下子就蹿升到了兆瓦(106W),到太瓦(10^12W),直到现在的拍瓦(1015W)【见下图】。

激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士【摘要】汤斯博士,作为激光之父和1964年诺贝尔物理学奖得主,对激光技术的发现和发展做出了重要贡献。

激光技术在现代科学和生活中的应用广泛,涉及医疗、通讯、制造等领域。

汤斯博士的成就不仅限于激光领域,还有其他杰出贡献。

他对激光技术的重要性和潜力进行了深刻的认识,影响着后人的研究和发展。

激光技术具有广阔的前景和应用价值,汤斯博士的影响将长久地延续下去,推动科技进步和社会发展。

【关键词】汤斯博士,激光技术,1964年诺贝尔物理学奖,发现历程,贡献,应用,现代科学,生活,成就,影响,意义,前景,价值,长久延续。

1. 引言1.1 汤斯博士的背景介绍汤斯博士对激光技术的发展作出了巨大贡献,他的研究使得激光技术在科学研究、医学诊断、通信领域等方面得到了广泛应用。

他的成就为全世界的激光科学家树立了榜样。

汤斯博士具有坚韧的毅力和对科学的热爱,他的精神将激励后人继续探索更深层次的科学领域。

汤斯博士除了在激光领域的杰出成就外,还在其他领域有许多突出的表现。

他在工程领域也取得了不少成就,为人们的生活带来了便利。

汤斯博士的影响将会长久地延续下去,激励着新一代科学家继续前行。

1.2 激光技术的重要性激光技术是一种高度先进的技术,已经在现代科学和生活中扮演着重要的角色。

激光具有独特的性质,可以实现高精度、高速度和高效率的操作,使其在各个领域都有广泛的应用。

在医学领域,激光技术被广泛用于手术、治疗和诊断,可以实现微创手术和精准治疗。

在通信领域,光纤通信技术的发展也离不开激光技术的支持,可以实现高速稳定的数据传输。

激光技术还被广泛应用于制造业、材料加工、激光雷达、激光打印等领域,推动着社会的发展与进步。

汤斯博士作为激光之父,对激光技术的发展和应用做出了巨大贡献。

他的研究开启了激光技术的时代,为人类带来了无限的可能性。

随着科技的不断进步,激光技术将继续在各个领域发挥重要作用,为人类社会带来更多的创新和进步。

1999飞秒诺贝尔奖解读飞秒激光的发明者们荣获1999年诺贝尔物理学奖。

本文将解读1999年飞秒诺贝尔奖的背景、意义以及影响,帮助读者更好地了解该领域的重要突破。

1. 诺贝尔奖的背景在探索原子世界和发展精确光学领域的进程中,飞秒激光技术无疑扮演了重要角色。

20世纪后半期,随着科学技术的飞速发展和人类对原子尺度认知的加深,人们对精确测量和控制光的性质的需求也越来越强烈。

然而,传统的光学技术往往不能满足这些需求。

因此,飞秒激光技术的出现标志着光学领域的一次革命。

2. 飞秒激光的突破飞秒激光技术的突破在于其极短的脉冲宽度和高能量密度。

飞秒激光可以将连续的光波转化为极短的光脉冲,这种特殊的脉冲形式使得科学家们可以在极短的时间内实现精确的光学控制。

通过调控飞秒激光的参数,科学家们可以实现对原子和分子的高精度测量以及控制,为材料科学、光谱学等领域的研究提供了重要工具。

3. 飞秒激光在科学研究中的应用飞秒激光技术的出现为科学研究带来了许多前所未有的机会。

在物理学领域,飞秒激光被应用于原子与分子的动态过程研究,如凝聚态物理中的超快光谱学和光纤通信中的超快光学开关。

在生物医学领域,飞秒激光为细胞和组织的高分辨率显微成像提供了可能,并在激光手术、病毒灭活和触发药物释放等方面发挥着重要作用。

4. 飞秒激光技术的未来发展飞秒激光技术的获得诺贝尔奖是对这一领域的重要认可,也为未来的研究和发展打下了基础。

在未来,科学家们将继续探索飞秒激光的潜力,并将其应用于更广泛的领域。

例如,飞秒激光可用于制造微纳米器件、高效能量传输和高密度信息存储等方面,进一步推动科学技术的发展。

5. 结语1999年飞秒诺贝尔奖的授予,标志着飞秒激光技术的重要突破得到了全球科学界的高度认可。

这一突破为光学科学的发展提供了新的方向和可能性,并在多个领域产生了广泛的应用。

我们期待着飞秒激光技术在未来的发展中继续展现出令人惊叹的潜力,为人类的科学研究和生活带来更多的创新和进步。

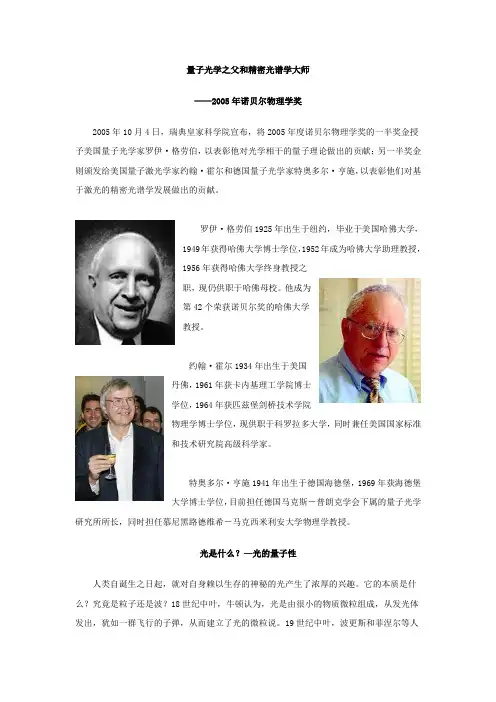

量子光学之父和精密光谱学大师——2005年诺贝尔物理学奖2005年10月4日,瑞典皇家科学院宣布,将2005年度诺贝尔物理学奖的一半奖金授予美国量子光学家罗伊·格劳伯,以表彰他对光学相干的量子理论做出的贡献;另一半奖金则颁发给美国量子激光学家约翰·霍尔和德国量子光学家特奥多尔·亨施,以表彰他们对基于激光的精密光谱学发展做出的贡献。

罗伊·格劳伯1925年出生于纽约,毕业于美国哈佛大学,1949年获得哈佛大学博士学位,1952年成为哈佛大学助理教授,1956年获得哈佛大学终身教授之职,现仍供职于哈佛母校。

他成为第42个荣获诺贝尔奖的哈佛大学教授。

约翰·霍尔1934年出生于美国丹佛,1961年获卡内基理工学院博士学位,1964年获匹兹堡剑桥技术学院物理学博士学位,现供职于科罗拉多大学,同时兼任美国国家标准和技术研究院高级科学家。

特奥多尔·亨施1941年出生于德国海德堡,1969年获海德堡大学博士学位,目前担任德国马克斯-普朗克学会下属的量子光学研究所所长,同时担任慕尼黑路德维希-马克西米利安大学物理学教授。

光是什么?—光的量子性人类自诞生之日起,就对自身赖以生存的神秘的光产生了浓厚的兴趣。

它的本质是什么?究竟是粒子还是波?18世纪中叶,牛顿认为,光是由很小的物质微粒组成,从发光体发出,犹如一群飞行的子弹,从而建立了光的微粒说。

19世纪中叶,波更斯和菲涅尔等人通过对光的反射、折射、干涉和衍射的广泛研究,认定光是一种波。

之后,麦克斯韦提出了电磁波的理论,认为光本身就是一定波长范围的电磁波。

光就是电磁波,光的量子性,确切地讲应该是电磁场的量子性,这就是量子力学研究的范畴。

德国人普朗克在1900年提出量子假说,并于1906年建立经典量子论的理论基础,即能量只能取某一基本量(即能量子或作用量子)的整倍数,这一作用量子也称普朗克常数(h),是微观世界的基本标志。

1964年诺贝尔物理学奖——微波激射器和激光器的发明1964年诺贝尔物理学奖一半授予美国马萨诸塞州坎布里奇的麻省理工学院的汤斯(Charles H.Townes,1915—),另一半授予苏联莫斯科苏联科学院列别捷夫物理研究所的巴索夫(Nikolay G.Basov,1922—)和普罗霍罗夫(Aleksandr M.Prokhorov,1916—),以表彰他们从事量子电子学方面的基础工作,这些工作导致了基于微波激射器和激光原理制成的振荡器和放大器。

激光器的发明是20世纪科学技术有划时代意义的一项成就。

从60年代一开始,激光理论、激光器件、激光应用各方面的研究广泛开展,各种激光器如雨后春笋一般涌现。

几十年来,激光科学成果累累,已成为影响人类社会文明的又一重要因素。

量子电子学是无线电电子学和光学的结合点,更与量子物理学和原子物理学的发展密切相关。

普朗克的能量子假说和爱因斯坦的光量子理论为量子电子学的发展奠定了基础。

特别是爱因斯坦1916年对辐射理论的分析,为激光提供了理论基础。

而20世纪40年代雷达的发展促进了微波技术应用于微波与分子的相互作用的研究。

汤斯正是期望从这一研究中取得分子、原子和核结构的各种信息,探索出一条通过原子和分子谐振在极短波段实现相干振荡器和放大器的途径。

汤斯1915年7月28日出生于美国南卡罗莱纳州的格林维尔(Greenville),十五岁高中毕业后进入格林维尔的佛曼(Furman)大学,他不但物理学得很好,还对语言科学有特殊的兴趣。

1935年19岁就以优异的成绩获得了物理和语言学两科的学位。

他在很多方面都得到了发展,曾是博物馆的讲解员和校刊记者,参加游泳队、足球队。

1936年在杜克(Duke)大学获物理学硕士学位,1939年在加州理工学院获博士学位,研究的题目是有关同位素分离和核自旋的问题。

汤斯从1933年进入贝尔实验室,一直到1947年都在技术部工作。

二次大战期间,他致力于雷达轰炸瞄准系统,并取得了很多与技术有关的专利,因此,他对微波等技术比较熟悉。

激光行业的发展历程激光技术的发展历程可以追溯到上世纪50年代。

1958年,美国科学家激光的“发明之父”之一泰德·穆曼(Theodore Maiman)首次成功制造出了世界上第一台激光器。

激光器的发明引发了科学界的巨大关注,掀起了激光技术的热潮。

在接下来的几十年里,激光技术得到了广泛的研究和应用。

1960年代初,赫尔曼·厄休塔(Hermann Haken)和诺贝尔物理学奖得主尼古拉·巴斯特里(Nikolaas Bloembergen)开创了激光光谱学的研究,为激光技术的应用提供了新的可能性。

1960年代中期,卡尔·泽亨(Károly Simonyi)开发出了第一台商业化激光器,这标志着激光技术开始向实际应用方向发展。

激光器的诸多特性,如单色性、高亮度、高纵向相干性以及可调谐性等,为激光技术的广泛应用提供了条件。

在医疗领域,激光技术也取得了显著的进展。

1964年,美国医生利奥纳德·夏皮罗(Leonard Schaprio)首次使用激光器进行眼科手术,并开创了激光眼科学的新纪元。

激光在眼科手术中的应用迅速增加,成为治疗近视、白内障等眼部疾病的重要手段。

此外,激光技术在通信、制造、材料处理等领域也得到了广泛应用。

1988年,光纤通信技术的突破使得激光器可以传输光信号,大大提高了通信速度和带宽。

近年来,随着激光器技术的不断突破和创新,激光行业取得了飞速发展。

激光切割、激光焊接、激光打标、激光雕刻等应用日益广泛,激光器的性能不断提升,功率越来越大,应用领域不断扩展。

未来,随着人工智能、自动化技术的发展,激光技术将得到更广泛的应用。

同时,激光行业还面临着挑战,如激光设备制造成本高、技术要求严格等问题,需要不断创新和改进。

总的来说,激光技术的发展历程充满了机遇和挑战,必将为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。

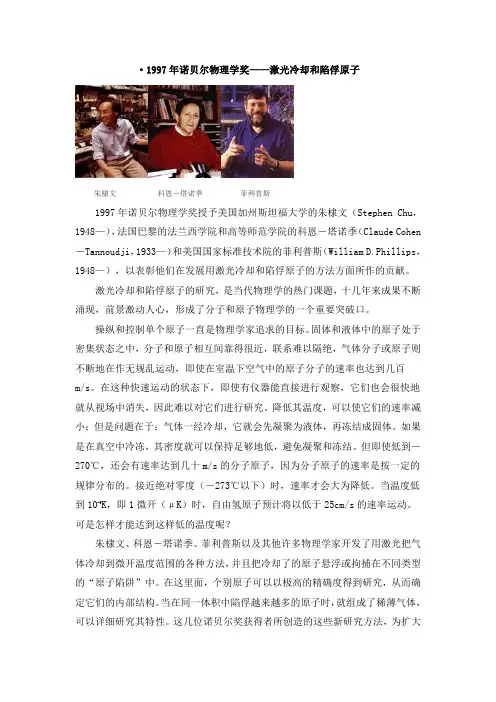

·1997年诺贝尔物理学奖——激光冷却和陷俘原子朱棣文科恩-塔诺季菲利普斯1997年诺贝尔物理学奖授予美国加州斯坦福大学的朱棣文(Stephen Chu,1948—),法国巴黎的法兰西学院和高等师范学院的科恩-塔诺季(Claude Cohen -Tannoudji,1933—)和美国国家标准技术院的菲利普斯(William D.Phillips,1948—),以表彰他们在发展用激光冷却和陷俘原子的方法方面所作的贡献。

激光冷却和陷俘原子的研究,是当代物理学的热门课题,十几年来成果不断涌现,前景激动人心,形成了分子和原子物理学的一个重要突破口。

操纵和控制单个原子一直是物理学家追求的目标。

固体和液体中的原子处于密集状态之中,分子和原子相互间靠得很近,联系难以隔绝,气体分子或原子则不断地在作无规乱运动,即使在室温下空气中的原子分子的速率也达到几百m/s。

在这种快速运动的状态下,即使有仪器能直接进行观察,它们也会很快地就从视场中消失,因此难以对它们进行研究。

降低其温度,可以使它们的速率减小;但是问题在于:气体一经冷却,它就会先凝聚为液体,再冻结成固体。

如果是在真空中冷冻,其密度就可以保持足够地低,避免凝聚和冻结。

但即使低到-270℃,还会有速率达到几十m/s的分子原子,因为分子原子的速率是按一定的规律分布的。

接近绝对零度(-273℃以下)时,速率才会大为降低。

当温度低到10-6K,即1微开(μK)时,自由氢原子预计将以低于25cm/s的速率运动。

可是怎样才能达到这样低的温度呢?朱棣文、科恩-塔诺季、菲利普斯以及其他许多物理学家开发了用激光把气体冷却到微开温度范围的各种方法,并且把冷却了的原子悬浮或拘捕在不同类型的“原子陷阱”中。

在这里面,个别原子可以以极高的精确度得到研究,从而确定它们的内部结构。

当在同一体积中陷俘越来越多的原子时,就组成了稀薄气体,可以详细研究其特性。

这几位诺贝尔奖获得者所创造的这些新研究方法,为扩大我们对辐射和物质之间相互作用的知识作出了重要贡献。

2017诺贝尔物理学奖2017年诺贝尔物理学奖的获得者分别是雷杰·平特尔和巴里·C·巴里什坦。

他们在激光物理学领域的开创性研究为光学科学的发展做出了巨大贡献。

雷杰·平特尔是法国大学教授,他在20世纪80年代提出了使用超短脉冲激光探测物质内部结构和反应过程的方法,被称为飞秒激光技术。

而巴里·C·巴里什坦是美国加州理工学院教授,他在20世纪90年代发展出了一种名为频率梳的激光技术。

飞秒激光技术和频率梳激光技术的问世,改变了科学研究和技术应用的格局。

它们的突破性创新为光学实验提供了前所未有的时间和频率分辨率,使得科学家们能够更深入地研究物质的微观结构和动态过程。

飞秒激光技术是通过将激光控制在极短的时间范围内,使其脉冲时间达到飞秒级别。

这种超短时间尺度的激光脉冲可以用来观察物质内部不同层次的信息,如原子级别的结构变化和分子之间的相互作用。

这种技术的问世为化学反应动力学的研究提供了新的手段,有助于人们更好地理解化学反应的机理和过程,为合成新材料和药物提供了更精确的方法。

频率梳激光技术则是通过将激光中的光谱对称扩展到整个频率范围,形成一系列的非常规频率,类似于音乐中的音阶,使得科学家们可以精确测量和控制光的频率。

这种技术的发明彻底改变了时间和频率的测量方式,提供了精确的标准,为科学研究和技术应用提供了更高的准确性。

飞秒激光技术和频率梳激光技术的研究对现代社会的影响深远。

它们不仅在科学研究中发挥着重要的作用,还推动了激光技术的发展,应用于医学、通信、材料科学等领域。

比如,在眼科和皮肤治疗中,飞秒激光技术被广泛用于手术,具有更高的精确性和安全性。

而频率梳激光技术在光纤通信领域的应用,大大提高了数据传输的速度和稳定性。

获得2017年诺贝尔物理学奖的平特尔和巴里什坦的突破性发现为光学科学的发展注入了新的活力。

他们的创新性研究在物理学领域引起了广泛关注,并得到了世界各地科学家们的高度认可。

诺贝尔化学奖中的分析测试技术与仪器成果诺贝尔奖项从1901年12月10日首次颁发至今已走过114年,作为世界上公认的含金量最高的科学奖项,年年五大奖项揭晓前后都引得全球瞩目。

诺贝尔化学奖的历程可谓是分析测试行业的时代缩影,是一代代科研工作者试水、试错、不断创新突破的成果掠影。

小编在此为您历数百年诺奖--化学奖中体现、运用、创立的分析测试技术和分析仪器。

1922年弗朗西斯·阿斯顿Francis William Aston 英国“使用质谱仪发现了大量非放射性元素的同位素,并且阐明了整数法则”弗朗西斯·阿斯顿成功研制了第一台质谱仪,并相继制出性能更高的第二和第三部。

借助这些具备电磁聚焦性能的质谱仪,他鉴别出至少212种天然同位素。

通过对大量同位素的研究,他阐述了“整数法则”,即:除了氢以外的所有元素,其原子质量都是氢原子质量的整数倍。

并且,通过质谱分析,他解释了造成实际值与上述法则偏差的原因是同位素的存在。

1926 年特奥多尔·斯韦德贝里Theodor Svedberg 瑞典“采用超速离心机,用于分散体系的研究”1924年T.Svedberg研制出世界上第一台涡轮超速离心机,并用于高分散胶体物质的研究。

第一次测定了蛋白质的分子量。

到了1940年,斯韦德贝里发明的超速离心机可产生30万倍于重力加速度g的加速度,可直接测定从几万到几百万那样大小的分子量,并可测出分子量的分布。

1934年哈罗德·克莱顿·尤里Harold Clayton Urey 美国“发现氘(重氢,氢的同位素)”1931年年底,美国哥伦比亚大学的尤里教授和他的助手们,在蒸发了大量液体氢之后,利用光谱检测的方法,在氢原子光谱的谱线中,得到一些新谱线,它们的位置正好与预期的质量为2的氢谱线一致,从而发现了重氢。

尤里教授对它定了一个专门名,称“deuterium”(中文译为“氘”,符号“D”)。

经过他的研究,使同位素的分离开始有了化学方法。

2000年诺贝尔物理奖简介——半导体研究的突破性进展若尔斯阿尔费罗夫 基尔比 赫伯特克勒默2000年的诺贝尔物理奖,颁给俄罗斯艾尔菲物理技术学院(Ioffe Physico-Technical Institute)的阿法洛夫(Z. I. Alferov)、美国加州圣塔巴巴拉大学的克洛姆(H. Kroemer)、以及美国德州仪器公司的基尔比(J. S. Kilby)。

他们三个人的得奖理由,是因为研究成果奠定了现代信息科技的基石,尤其是有关于快速晶体管、激光二极管和集成电路的发明。

人类的文明历经石器时代、农业社会、工业社会,到现在已步入了信息社会。

现今的信息科技进展快速,着实令人目不暇给,我们正面临着另一次的文化变革。

我们现在透过计算机能很快地接收或传递世界各地的信息,经由光纤因特网能和全球各式各样的社群交往;而借着人造卫星,行动电话可以图一 半导体异质结构激光的基本组无孔不入的找到需要沟通的人。

二十年前,我们很难想象信息科技会将人类社会引导入如此的境地,而现在它正变化快速地向不可知的未来迈进。

导致现代信息科技发展的两个主要条件,就是组成信息系统的组件必需运作快速,且必需是轻、薄、短、小。

这些电子组件因为运件快速,所以能在短时间内处理大量信息;又因为体积很小,所以能随身携带,为一般的家庭、办公室所接受。

阿法洛夫和克拉姆利用半导体异质结构所发明的快速,光电组件是现代信息科技的必备组件,例如人造卫星与行动电话中的快速晶体管,在光纤中传递讯息的激光二极管,以及激光唱盘所使用的激光。

基尔比所发明的集成电路,将各种不同的电子组件聚集在同一芯片上,使得功能强大、复杂的电路系统能被微小化,促成了现今微电子工业的蓬勃发展。

以下就简单介绍半导体异质结构的基本特性与应用、集成电路的发展沿革,以及未来的展望。

半导体异质结构的基本特性:所谓半导体异质结构,就是将不同材料的半导体薄膜,依先后次序沈积在同一基座上。

例如图一所描述的就是利用半导体异质结构所作成的激光之基本架构。

物理学诺贝尔奖内容

诺贝尔物理学奖是由瑞典皇家科学院颁发的一项最高荣誉,以表彰在物理学领域做出杰出贡献的个人或团队。

以下是一些获得诺贝尔物理学奖的内容:

1. 发现物理学定律或基本原理:该奖项经常颁发给那些通过实验、理论或推理发现了新的物理学定律或基本原理的科学家。

例如,爱因斯坦的光电效应理论、康普顿效应的实验验证以及量子力学的发展都是因此获得诺贝尔物理学奖的。

2. 发现新的领域或技术:有些诺贝尔物理学奖是颁发给那些开创了新的领域或技术的科学家。

例如,X射线的发现和应用、激光的研究和应用以及半导体物理学的发展都是因此获得诺贝尔物理学奖的。

3. 实验或技术突破:有些诺贝尔物理学奖是颁发给那些通过实验或技术突破取得了重要成果的科学家。

例如,发现中微子的实验证据、磁共振成像技术的发展以及铁磁共振的研究都是因此获得诺贝尔物理学奖的。

4. 研究物理学的基本结构和性质:有些诺贝尔物理学奖是颁发给那些通过研究物理学的基本结构和性质,对物理学的发展做出了突出贡献的科学家。

例如,发现强子和夸克的研究、发现宇宙微波背景辐射的研究以及发现拓扑相变的研究都是因此获得诺贝尔物理学奖的。

诺贝尔物理学奖主要颁发给在物理学领域做出杰出贡献的个人或团队,包括发现物理学定律、开创新的领域或技术、实验或技术突破以及研究物理学的基本结构和性质等方面的成就。

激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士【摘要】汤斯博士是激光之父,于1964年获得诺贝尔物理学奖。

本文首先介绍了汤斯博士的科研背景,包括其在激光研究中的贡献以及获奖原因。

其次分析了汤斯博士对激光技术发展的影响,并总结了他的科研成就和获得的荣誉。

最后强调了汤斯博士是一位杰出的科学家,他为激光技术的发展做出了重要贡献,其科研成就在当今科学界仍具有重要意义。

汤斯博士的精神和学术成就无疑将激励后人继续探索科学领域,铭记和学习他的科学精神和勇气。

【关键词】激光之父, 诺贝尔物理学奖, 汤斯博士, 科研背景, 激光研究, 贡献, 影响, 科研成就, 荣誉, 技术发展, 科学家, 铭记, 学习1. 引言1.1 激光之父:1964年诺贝尔物理学奖得主汤斯博士汤斯博士,全名查尔斯·赫沃德·汤斯(Charles Hard Townes),是一位美国物理学家,生于1915年,逝世于2015年。

他被誉为“激光之父”,因为他是激光技术的重要先驱之一,曾获得1964年诺贝尔物理学奖,与尼古拉斯·布洛姆和亨利·范佩克共同分享。

汤斯博士毕业于加州理工学院,后获得马萨诸塞理工学院博士学位。

他在贝尔实验室和哥伦比亚大学担任重要职务,在激光研究领域做出了杰出贡献。

他提出了激光的基础原理,发展了最早期的激光器,开创了激光技术的先河。

汤斯博士对激光技术的发展影响深远。

激光技术在医学、通信、材料加工等领域得到广泛应用,改变了人类社会的方方面面。

汤斯博士的科研成就和荣誉也为他赢得了世人的尊敬和赞誉。

汤斯博士是一位杰出的科学家,他为激光技术的发展开辟了新的道路,对当今科学界依然具有重要意义。

我们应该铭记他的贡献,学习他的治学精神,致敬这位“激光之父”。

2. 正文2.1 汤斯博士的科研背景汤斯博士的科研背景非常丰富和深厚。

他毕业于世界顶尖的物理学院,拥有博士学位,并在该领域积累了多年的研究经验。

在大学期间,他曾参与多项著名实验项目,并发表了多篇具有重要科研价值的论文,为他日后的激光研究奠定了坚实基础。

啁啾脉冲放大激光诺贝尔物理学奖

诺贝尔物理学奖是由瑞典皇家科学院颁发的,用于奖励在物理

学领域做出杰出贡献的科学家。

在过去的几十年里,有许多重要的

物理学研究获得了诺贝尔物理学奖的认可,其中一些研究涉及到激

光技术和光学领域的突破性发现。

激光技术是一种利用激光器产生的高度集中的、一致的、高强

度的光束来进行研究和应用的技术。

激光技术在医学、通信、制造业、科学研究等领域都有着广泛的应用。

诺贝尔物理学奖曾经多次

颁发给那些对激光技术做出重大贡献的科学家。

关于“啁啾脉冲放大激光”,这可能是指飞秒激光脉冲放大技术,这是一种用于产生极短脉冲的激光技术。

飞秒激光脉冲放大技

术在超快光谱学、高能物理学和材料加工等领域有着重要的应用。

如果有科学家在这一领域取得了重大突破,他们的工作可能会被认

可并有可能获得诺贝尔物理学奖的提名。

总的来说,激光技术对现代科学和工程领域产生了深远的影响,而诺贝尔物理学奖也一直致力于奖励那些对物理学领域做出杰出贡

献的科学家,因此,如果有关于激光技术的重大突破,尤其是飞秒

激光脉冲放大技术方面的研究,有可能成为诺贝尔物理学奖的候选。

诺贝尔奖里的激光技术

摘要:随着20世纪激光理论和应用研究的不断发展,激光技术对信息处理和计算、医学治疗和人工智能等领域产生了重大影响。

本文通过诺贝尔奖获得者的研究成果,介绍了激光技术的发展,并提出将诺贝尔奖的研究成果与经历与课程教学融合,对培养激光领域的高素质、高创新性人才有着积极影响。

关键词:激光;诺贝尔奖

引言

激光[1](Laser)全称为“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”,又译为“通过受激辐射实现放大的光”,并且其以优异的单色性、相干性等特点一直倍受关注,其广泛的应用场景与核能、电子计算机、半导体等发明被称为近代四大人类重要发明。

诺贝尔奖于1901年首次颁发,其权威性和公正性早已得到世界公认,一直被视为最先进的科学理论和技术的典范。

距今诺贝尔物理学奖已经颁发了100多年,表彰了物理学中最好和最辉煌的科学研究成果,涵盖X射线到量子理论、基本粒子和天体物理学等众多领域。

作为全世界研究人员聪明才智的结晶,诺贝尔奖其本身便拥有着极大的科学魅力,不断吸引着大家的视线,若能合理地将其作为课堂教学的重要内容充分运用,也必将极大提升课堂教学质量。

因此,通过将教学或实验课程的知识与诺贝尔奖的实际成果相结合,将诺贝尔奖的成果引入课堂,进一步丰富课堂教学,调动学生的积极性,培养学术热情,同时也能促进了学生全面发展,提高他们的科学素养,推动创新。

这样一来,激光这颗21世纪最炙手可热的新星将在未来在中国发光发热。

1 激光技术的发展

激光的产生最初可以追溯到上个世纪初,爱因斯坦在1913年首次提到了受激辐射技术概念[2],并预测未来会有受激辐射光放大器的出现,这也为后来激光

产生埋下了伏笔。

但是由于强相干光源的缺失,光学的发展并不顺利,而这个问

题直到物理学家汤斯等人在1954年成功研制出微波激射器才得以解决,其主要

原理是微波激发放大或量子放大[3](Maser)。

随后在1957年,古尔德尝试利用

光泵浦的方法来研究微波激射机,证明通过受激辐射来得到相干光在理论上是可

行的,并且首次使用并提出“LASER”缩写。

随后西奥多·哈罗德·梅曼在1960年成功发明了首个可用的红宝石激光器(波长为694.3纳米)。

梅曼利用强脉冲氩光线作激励电源,巧妙地化解了把强

微波激射器系统转化为激光器时所出现的技术问题,其主要是增益介质、光频谐

振腔和泵浦源——强脉冲氩光灯三个组成部分。

自此激光就开始了其飞速的发展,进入了光学的新篇章。

2与激光物理及技术相关的诺贝尔奖概述

激光器的问世让有关激光理论、激光器件、激光材料等方面的科研工作深入

开展,各种各样的激光产品正在不断的出现。

这几十年中,激光科技成果累累,

已成为了促进人类发展与社会前进的又一种重要力量。

在1964年,汤斯和尼古拉·巴索夫、亚历山大·普罗霍罗夫都提出了微波激射器并且同获诺贝尔物理学奖,这也是百年来诺贝尔奖中第一次出现激光的身影。

随后1966年,卡斯特勒

提出并完善了研究原子之间的千赫共振的光学方法,借此他荣获1966年的诺贝

尔物理学奖。

1971年,诺贝尔奖得主伽博·丹尼斯)通过全息技术创造性地研究了在物体

面上的各点的空间移动,突破了二维空间的距离限制,对全息技术的研究做出了

突破性的贡献[4]。

之后的1981年,由西格巴恩等科学家完成了对高分辨率电子

光谱仪的研制工作,对超高解析度测量仪器和对光电子学中的轻元素进行了定量

分析和统计而获得诺贝尔奖。

到1989年,拉姆齐提供了更加精确的测定方法—

分离振荡场方法,并用之于氢微波激射仪及其它原子钟,因此使得之前因精度不

够而无法开展的社会科学实验也得以实现。

他的研究让我们有更深刻的研究基本

物理定律的可能,一步大大提升了人类对物质世界的认识水平。

1997年,朱棣文

院士等人提出了通过激光冷却技术即将空气高温冷冻至微K量级以下的各种形式,以便使冻结后的气态物质互相俘获在不同的“原子陷阱”里面的技术,这种技术

进一步让我们对某些单个物质的化学结构以极大的准确度加以观察与分析。

2018年,阿瑟·阿什金、热拉尔·穆鲁和唐娜·斯特里克兰三人,分别研制出了产生

超短﹑超强激光输出的新型方式——啁啾脉冲放大方式以及“光镊”一种利用激

光移动小物体的激光技术[5],共同获得诺贝尔物理学奖。

3启示与结论

如今,激光技术不断的迭代发展,早已成为专业技术人员必须掌握的一项技能。

从20世纪70年代开始,国内各高校就已经开设了激光的理论基础和应用课程。

但在实际教学和应用场景中,但由于其原理晦涩难懂,甚至已经超过了一般

高校的普通物理学基础课程。

随着激光专业领域新知识、新理论的快速发展,单

纯的课堂讲授方式已经不能满足新时代的要求。

将激光领域的所有诺贝尔奖及相

关科研知识应用于课堂,通过精心挑选和讲述诺贝尔奖获得者的教学成果和科研

经历,例如:除了教材中的经典实验结果外,教材中包含的诺贝尔奖研究成果也

可以在实践中呈现。

将其与课堂结合起来以此调动学生的学习兴趣,增加学生的

学习热情,既能在愉快的课堂学习中轻松实现教学目标,也能培养学生坚韧不拔、勇于探索、团队合作的科学品质,促进学生创造性思维和创新能力的发展。

本文提出想让激光学领域与诺贝尔奖很好的融合在一起,除了充分挖掘诺贝

尔奖的学术原理外,还可以通过加强对诺贝尔奖成果与课堂融汇。

将前沿科研和

应用课题与课堂之间的关系进行有效的衔接,结合国内外前沿动态进行教学内容,以此加深学生对所学理论的理解,开阔学生的眼界、提高学生学习兴趣和积极性。

也可以在教学中对某些重要的问题或概念增加相关科学史的介绍,以兴趣来引导

学生理解相关理论。

以及适当的通过讲解与课程有关联的诺贝尔奖成果来激发学

生对课程的兴趣,如2018年诺贝尔物理学奖:“光学镊子及其在生物系统的应用”、“产生高强度超短光学脉冲的方法”;2014年诺贝尔物理学奖蓝光LED开

启“新光明”;2009年诺贝尔物理学奖光纤带来通讯划时代变革;1999年诺

贝尔化学奖使得运用激光技术,通过化学反应观测原子在分子中的运动成为可能;等等。

通过将这些激光原理和技术的重大突破融入课程,有助于提高学生的学习

兴趣,促进具有激光基础知识和创新思维能力的高素质人才培养。

参考文献

[1]李多,杨婷,刘大禾等.从诺贝尔物理学奖看光学的发展[J].大学物

理,2006,25(5): 42-47.

[2]王长荣,激光与诺贝尔奖[J].三明高等专科学校学报,2001,18(3): 6-

10,97.

[3]黄燕萍,沈珊雄.激光物理与2018年诺贝尔物理学奖[J].物理教

学,2018,40(11): 2-4.

[4]Asplund M C,Johnson J A,Patterson J E. The 2018 Nobel prize in physics: optical tweezers and chirped pulse

amplification[J],Analytical and Bioanalytical Chemistry,2019,411(20): 5001-5005.

[5]Chu S,Bjorkholm J E,Ashkin A,et al. Experimental observation of optically trapped atoms [J].Physical Review Letters,1986,57(3): 314-317.

本文受湖南省学位与研究生教育教学改革研究项目(2021JGSZ046)的资助。