辛亥革命博物馆pdf

- 格式:pdf

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:16

(展馆外)各位领导、各位观众:大家好!欢迎来到辛亥革命博物馆,辛亥革命博物馆是为了纪念辛亥革命武昌首义100周年而兴建的一座现代化的专题博物馆,也是目前全国规模最大的研究辛亥革命历史的专题博物馆。

馆址在首义文化区的中轴线上,建筑面积2.2万平方米。

整个展馆建筑以最具荆楚特色的“楚国红”为主色调,整体造型呈一个V 字型,寓意着胜利,也预示着武汉的腾飞。

展馆分为地下一层,地上三层。

您现在看到的是大型雕塑《共和之基》,整座雕塑(长50米,高8米,)呈“V”字型走向,以浮雕结合圆雕为主要表现形式,包括起义背景、武昌首义、创建共和三个部分,您看,这一组雕塑主要表现武昌首义的过程,既突出了“敢为天下先”的首义精神,又体现出首义中的民众力量。

首先请参观第一部分——晚清中国。

这一展厅向您介绍辛亥革命爆发的社会背景。

您现在看到的是一组条约墙,在这里记载了(手示)从1842年中英《南京条约》到1887年中葡《北京条约》,列强与清政府签订了的多达24个不平等条约,攫取了各种特权,民族危机日益深重。

在这里,(手示)两面条约墙向中心倾斜,沉重的锁链串起摇摇欲坠的条约墙。

(手示)条约墙的尽头展现的是被列强分割的支离破碎的《晚清时局图》,整个造型寓意在西方列强的压迫下,国家大厦即将颠覆,人民在夹缝中求生存的危难局面。

1894年甲午战后,中国被迫签订丧权辱国的《马关条约》,列强掀起了瓜分中国的狂潮,中国面临空前的民族危机和社会危机。

1900年,列强以保护使馆和侨民为借口,组成英,美,俄,日,法,德,意,奥八国联军联合进攻中国,攻陷北京。

次年九月七日,(手示)清政府代表奕劻(kuang)、李鸿章与列强在北京签订《辛丑条约》。

中国共赔款4.5亿两白银,分39年还清,本息共计9.8亿两。

这是中国近代史上赔款数额最大的不平等条约,极大地加重了中国人民的负担,严重损坏了中国的主权。

三、沉沦的大清帝国列前打开大清国门后,争相开商埠,设租界,划分势力范围。

辛亥革命历史博物馆辛亥革命是中国近代史上非常重要的一段历史,这场革命的推动者孙中山先生更是被誉为国父。

为了纪念这段历史,我来介绍一下辛亥革命历史博物馆。

位于广州市的辛亥革命历史博物馆是一座大型的综合性历史博物馆,它建立的目的是为了纪念辛亥革命,展示革命发展历程,推广革命精神,教育人民群众,是广州市著名的历史文化类博物馆。

博物馆的总建筑面积高达20000平方米,分为革命纪念馆、孙中山铜像广场、图书馆等部分。

其中,革命纪念馆是博物馆的主要展示区域,展览分为七个部分,分别描述孙中山及其周围人物、辛亥革命的背景、革命理论、革命的爆发、各地革命的发展、辛亥革命的成果、以及为民族独立走向民主革命的新起点。

博物馆通过大量珍贵的历史照片、文件资料、展品、场景以及模拟人物复原等形式,向观众全面地呈现了辛亥革命的历史脉络,让人们深入了解中国历史。

除了革命纪念馆,博物馆还有众多的展馆供参观者参观。

其中,《一本通史》展馆展示了中国历史从原始社会到新中国成立的发展历程,是一座非常具有收藏价值的历史展览馆;《近代中国史料陈列室》展示了大量珍贵的近代史料和有关人物的器物、名著、证件、珍品等等,景象瑰丽、实用性很高;《孙中山先生纪念馆》则展示了孙中山先生的生平事迹、家庭历史以及珍贵的文物遗址和实物,让人们更好地了解国父这位伟大的先驱。

此外,博物馆还有一本名为《辛亥革命》的展览画册,该画册以图文方式展现了辛亥革命的历史过程、革命英雄、救亡图存的志士们以及海内外传播辛亥革命的重要事件等,非常精美,让人流连忘返。

总的来说,辛亥革命历史博物馆是一座非常值得去参观的博物馆,它不仅仅是一座记录历史的场所,更是一座有着深刻历史教育意义的文化教育场所,有机会去广州的朋友们不妨去看一看。

辛亥革命博物馆新馆陈列有关情况的说明一、展厅使用情况辛亥革命博物馆新馆建筑面积2.2万平方米,展厅面积7087平方米,分别为序厅、基本陈列厅(1-5号)和多功能展厅(6号)。

二、序厅序厅面积1072平方米,空高12.6米。

辛亥革命博物馆是以历史事件辛亥革命为专题的历史类专业博物馆。

主题:辛亥革命,是二十世纪中国发生的第一次历史性巨变。

辛亥革命,推翻了清朝政府,结束了中国几千年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体。

中国完全意义上的近代民族民主革命,是从孙中山开始的。

武昌起义,是辛亥革命胜利的起点。

武昌,是辛亥革命的“首义之区”,是中国近代社会走向共和的起点。

设计时应突出这个主题。

三、基本陈列1-5号展厅为基本陈列厅,分别为1号展厅面积1535平方米,空高7.2米;2号展厅面积780平方米,空高7.2米;3号展厅面积860平方米,空高6.6米;4号展厅面积860平方米,空高6.6米;5号展厅面积780平方米,空高7.2米。

举办《共和之基——辛亥革命史陈列》。

1、陈列以文物和场景并重。

文物包括实物(含复制品)、历史照片、文献档案、书刊等;场景包括艺术品(油画、国画、版画、雕塑、图表、沙盘、模型等)和数字化多媒体等。

2、辛亥革命文物的展示。

根据对武汉地区辛亥革命文物初步调查、筛选,可用于陈列的实物约360余件(不含历史照片),文字方案中仅列出一小部分。

随着征集工作开展,数量将有较大的增加,设计时应留有充分的余地。

设计时应考虑全方位展示文物全貌,有个性,有创意,有动感。

3、场景等艺术品和多媒体数字化设计,请按文字方案中的提示要求,选择表现形式。

设计单位可不受方案提示的限制,根据自己对方案内容的理解,设计符合内容要求的新颖的表现形式。

四、多功能展厅6号展厅为多功能展厅,面积1200平方米,空高7.2米。

该展厅可举办各种类型的专题陈列和临时展览。

开馆之际,将举办纪念辛亥革命武昌起义100周年百名书画家画展。

辛亥革命博物馆讲解词(辛亥革命博物馆建筑呈V字型,学生团体预约由贵宾通道进入博物馆内,博物馆一楼为游客休息区,二楼开始为展区。

辛亥革命博物馆共五个展厅,由展馆左翼上楼,二楼是一号展厅,三楼是二号展厅,四楼是三号展厅,三号展厅参观完穿过走廊,到博物馆右翼,进入四号展厅,最后下三楼进入五号展厅。

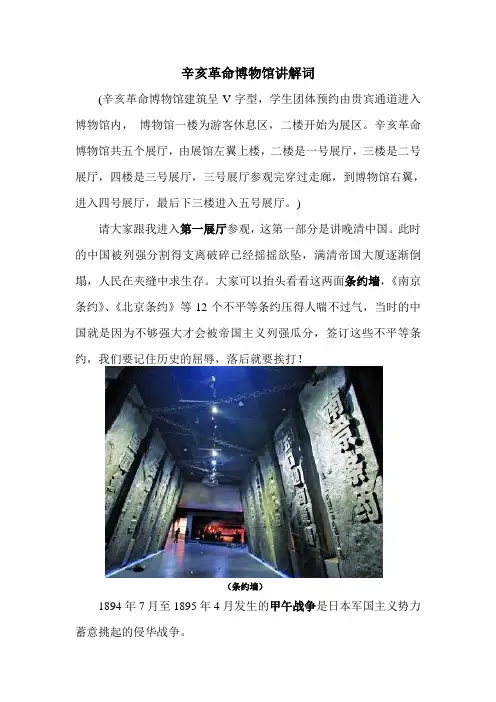

)请大家跟我进入第一展厅参观,这第一部分是讲晚清中国。

此时的中国被列强分割得支离破碎已经摇摇欲坠,满清帝国大厦逐渐倒塌,人民在夹缝中求生存。

大家可以抬头看看这两面条约墙,《南京条约》、《北京条约》等12个不平等条约压得人喘不过气,当时的中国就是因为不够强大才会被帝国主义列强瓜分,签订这些不平等条约,我们要记住历史的屈辱,落后就要挨打!(条约墙)1894年7月至1895年4月发生的甲午战争是日本军国主义势力蓄意挑起的侵华战争。

大家现在看到的这艘沉没的军舰,就是当时清政府的北洋舰队中的“致远”号,这艘军舰是由爱国将领邓世昌担任的舰长(大家可以看到军舰上面有显示关于邓世昌的介绍)。

当时的战争场面十分激烈,日军舰队包围过来,“致远”号受了重伤,开始倾斜,炮弹也打光了。

邓世昌感到最后时刻到了,对部下说:“我们就是死,也要死出中国海军的威风,报国的时刻到了!”他下令开足马力向日舰吉野号冲过去,要和它同归于尽,这种大无畏的气概把日本人都吓呆了。

虽然“致远”号沉没,邓世昌逝世,但是他的大无畏精神将永垂不朽。

在1895年4月17日,战败后的中国被迫签订丧权辱国的《马关条约》,甲午战争后,列强掀起了瓜分中国的狂潮。

大家知不知道到八国联军侵华战争?在甲午中日战争结束后呢,于1900年也就是清光绪帝26年,英、法、德、美、日、俄、意、奥这个八个国家派遣的联合远征军,为了镇压中国北方义和团运动而入侵中国所引发的战争,也就是我们后来所称的八国联军侵华战争。

八国联军的行动,直接造成了义和团运动的失败,以及京津一带清军的溃败,迫使慈禧太后挟光绪帝逃往陕西西安;最终清政府与包含派兵八国在内的11国签订《辛丑条约》,付出庞大的赔款,并丧失多项主权。

辛亥革命博物馆游记

《辛亥革命博物馆游记》

嘿,朋友们!今天我去了一个超棒的地方——辛亥革命博物馆。

一走进博物馆的大门,哇塞,感觉就像穿越到了那个风起云涌的时代。

里面的展览品那叫一个丰富啊,什么老照片啦、文物啦,一下子就把我带进了历史的长河里。

我在那里面东瞧瞧西看看,看到了好多以前都不知道的事儿。

比如说那些革命先辈们是怎么为了理想奋斗的,他们可真是太勇敢啦!还有各种各样的武器,我就在想啊,那时候拿着这些家伙事儿去战斗,得多刺激呀!

博物馆的布置也特别有意思,有的地方弄得跟真的场景似的,我感觉自己好像就站在那个时代的街头呢。

走着走着,我仿佛能听到当年人们的呼喊声和脚步声。

逛着逛着,我还发现了一些有趣的小细节,就像有些文物上面的小划痕,好像在诉说着它们经历过的故事。

我都能想象出它们当年经历过怎样的风风雨雨。

不知不觉就逛了好长时间,等我出来的时候,还觉得意犹未尽呢。

哎呀呀,这次的辛亥革命博物馆之旅真是让我大开眼界呀!就好像我也跟着那些革命先辈们走了一遭,感受到了他们的热血和激情。

下次有机会,我一定还要再来好好逛逛,说不定还能发现更多有意思的东西呢!

怎么样,听我这么一说,你们是不是也想来辛亥革命博物馆看看啦?快来吧,保证让你们也有一番特别的体验哟!。

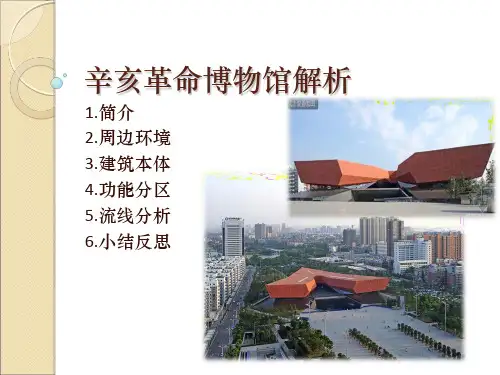

辛亥革命博物馆的外形设计独特,融合了中国传统建筑元素和现代建筑特色,高台大屋顶的架构,彰显中国建筑“双坡屋顶”和飞檐翘角的特质;几何形外观和“楚国红”色调,寓意敢为人先的首义精神,俯瞰呈V字造型,寓意胜利和武汉的腾飞。

辛亥革命博物馆总建筑面积22142㎡,分为地下一层和地上三层,设有1

个序厅、5个基本陈列展厅和1个多功能展厅,集陈列展示、文物收藏、宣传教育与科学研究等功能于一体,是现有辛亥革命专题博物馆中展览规模最大、陈列科技含量最高、复原场景最多、参观导览系统最全的博物馆,配套建设有办公服务区、藏品库房、设备库房、文物鉴赏室、学术报告厅、地下车库等。

辛亥革命博物馆基本陈列《共和之基——辛亥革命历史陈列》分为晚清中国、革命原起、武昌首义、创建共和、辛亥百年五个部分,展示了辛亥革命历史文物428件(套),历史照片694张,以及重大历史事件复原场景27处,艺术品12处,多媒体20处。

辛亥革命博物馆于2009年8月动工兴建,2011年9月落成,2011年10月8日举行《共和之基——辛亥革命历史陈列》开展仪式,10月15日免费对社会开放。

[1]

辛亥革命博物馆,是依托中华民国军政府鄂军都督府旧址(即武昌起义军政府旧址)而建立的纪念性博物馆。

位于湖北省武汉市武昌阅马场,西邻黄鹤楼,北倚蛇山,南面首义广场。

旧址占地面积18000多平方米,建筑面积近10000

平方米。

因旧址红墙红瓦,武汉人称之为红楼。

[2]。

辛亥革命博物馆百科名片辛亥革命博物馆全称为武汉辛亥革命博物馆,也称武汉辛亥革命纪念馆,武汉辛亥革命武昌起义纪念馆。

馆址为中华民国军政府鄂军都督府旧址,也称武昌起义军政府旧址、辛亥革命军政府旧址、辛亥革命武昌起义军政府旧址等,俗称红楼。

历史沿革武昌起义军政府旧址的前身是清末设立的湖北谘议局局址,始建于1909年,于1910年(清宣统二年)建成。

湖北谘议局旧址自成一个规整的院落,它的主体建筑谘议局议场是一幢砖木结构二层红色楼房(俗称“红楼”),其建筑形式完全依照近代西方国家议会大厦,风格典雅庄重。

1911年(农历辛亥年)10月10日,在孙中山民主革命思想的旗帜下集结起来的湖北革命党人,蓄势既久,为天下先,勇敢地打响了辛亥革命的“第一枪”,并一举光复武昌。

次日,取得武昌起义胜利的革命党人在此组建中华民国军政府鄂军都督府,即湖北军政府,推举湖北新军协统黎元洪为都督,宣告废除清朝宣统年号,号召各省响应武昌起义,推翻满清王朝,建立中华民国。

随即,辛亥革命领袖之一黄兴赶赴武昌,出任革命军战时总司令,领导了英勇悲壮的抗击南下清军的阳夏保卫战。

武昌义声赢得全国响应,260余年的清朝统治顿时瓦解,2000多年的封建帝制随之终结。

武昌因此被誉为“首义之区”,红楼则被尊崇为“民国之门”。

因其在中国历史上的特殊地位,武昌起义军政府旧址于1961年被国务院公布为首批全国重点文物保护单位。

1981年10月纪念辛亥革命70周年之际,湖北省文化部门依托武昌起义军政府旧址建立辛亥革命武昌起义纪念馆,由国家名誉主席宋庆龄亲笔题写馆名。

编辑本段完善和发展近20余年来,辛亥革命博物馆对其所依托的武昌起义军政府旧址进行了有效的保护,征集收藏辛亥革命文物200余件,收藏专业图书资料和历史图片资料分别数以千、万计。

馆内不仅复原了军政府大门、军政府会堂、黎元洪起居室和会客室、孙中山驻鄂会客室、黄兴召开军事会议的会议室和宋教仁起草《中会民国鄂州临时约法草案》的军政府秘书处等史迹点,再现了当年的历史场景,而且还举办了反映辛亥革命武昌起义史实和孙中山、黄兴生平事迹的展览;编辑出版的有关辛亥革命的介绍性读物、资料性书籍和学术专著达10余种;接待海内外游客累计近300万人次,其中包括来自40多个国家和地区的外宾和港澳台同胞、海外侨胞30余万人次。

在这个物质生活极度发达的社会里,还有多少人会在闲暇时刻去瞻仰此处,去体会当时兵荒马乱的纷争与血色,英雄的豪气呢?历史硝烟战火在我们参观博物馆的此刻浮现在我脑海中。

检票口的人群中的话不多,好像在衬托这里的肃穆。

进而使人想到“沧海横流方显英雄本色”这句话。

辛亥革命博物馆算是武汉的新地标之一,这座为了纪念辛亥革命100周年而建的建筑,正对红楼而立,是武昌阅马场一道新的风景。

游武汉的话不来这里着实可惜,不仅仅是因为这坐建筑的展品吸引人,更是因为,如果你不了解一座城的历史的话,你很难感同身受的去了解这里的人,这里的生活还有这里的习惯。

走入辛亥革命博物馆,我的内心是震撼与沉重的。

一进入展馆,大厅是一面巨大的浮雕,再现了革命军起义的场景。

晚清中国、革命源起、武昌首义、创建共和、辛亥百年,五个展馆把辛亥革命的历史与现实展现在我们面前。

看着一块块刻满不平等条约的石碑悬挂于空中,想起腐朽的清政府在战场上的屡屡失利,想起懦弱的清政府不战而降的屈辱,压抑感愤怒感喷薄而出。

在危急存亡的关头,一批批仁人志士站了出来,从戊戌六君子到义和团运动再到以孙中山为首的革命党人,他们前赴后继、勇往直前,顽强地探索着救亡图存的道路,为我们谱写了一段追求民族独立富强的乐章。

此外,还有一幅场景令我印象深刻,即“孙中山赴檀香山”的复原场景,蔚蓝的大海上,一艘轮船从香港驶向夏威夷,站立的少年孙中山和端坐的孙母在甲板上远眺大海,海面波光粼粼,没有革命的热血澎湃,只有一片寂静,却是孙中山人生的转折点,自此,他开始他的求学、行医、开创革命的生涯,不知当时的他是否会想到多年后祖国面临的危难,是否会想到自己会做出如此一番伟业。

于历史岁月中褪去,却留下痕迹,供人缅怀。

伟大革命先行者孙中山先生,是我们年青一代的榜样,每念“心怀救国之志,弃医从文,革旧中国之命,倡民主共和之风,每见先生虽势单力孤,豺狼之流耽之,然越挫越奋,始终如一,至死之时仍为国之大计四海奔波”,吾辈便顿时热血沸腾,激动不已。

辛亥革命博物馆场馆介绍辛亥革命博物馆啊,那可是个特别的地方。

它就像一本立体的史书,静静站在那儿,等着咱们去翻开,去阅读那段波澜壮阔的历史。

一走进辛亥革命博物馆,就好像走进了时光隧道。

那场馆的建筑本身就像是一位无声的讲述者,用它独特的风格向人们诉说着往昔。

它的外形,就像一座巨大的历史丰碑,庄严肃穆。

那一块块砖石,仿佛都承载着当年革命志士们的热血与梦想。

走进场馆内部,里面的陈列布置那叫一个精心。

各种各样的展品琳琅满目,就像散落在历史长河中的璀璨珍珠被一一拾起,放在这里展示。

有革命先辈们用过的武器,那些枪支、刀剑,虽然如今已经锈迹斑斑,可你看着它们,就仿佛能看到当年勇士们手持武器,冲向敌人的英勇模样。

这武器就好比是他们的笔,他们用这些“笔”在旧中国的大地上书写着变革的篇章。

再看看那些泛黄的书信、文件。

它们就像是从历史深处飞来的鸿雁,带来了那个时代的消息。

字里行间,满是革命者的理想和决心。

你看那一笔一划,多像他们心中燃烧的火焰,坚定而炽热。

每一封信,每一份文件,都是一个故事,一个关于牺牲、关于奋斗、关于希望的故事。

场馆里还有很多复原的场景。

那一个个栩栩如生的人像,就像被时间定格了一样。

你站在旁边,感觉自己就像一个穿越者,闯进了那个动荡不安却又充满希望的年代。

看到革命者们围坐在一起讨论革命大事,你就会想,他们当时在想些什么呢?是不是在想着如何打破旧世界,如何给老百姓一个新的明天?这场景就像一幅生动的画卷,把历史真实地呈现在我们眼前。

这里的灯光布置也很巧妙。

昏黄的灯光打在展品和场景上,给整个场馆营造出一种历史的沧桑感。

就好像岁月的尘埃弥漫在空气中,让你更能感受到历史的厚重。

不像在现代明亮的商场里,这里的灯光就像是一位老者的目光,深邃而充满故事。

走着走着,你会看到一些关于普通民众在辛亥革命时期生活的展示。

那些破旧的衣物,简陋的生活用品,让你明白革命为什么会发生。

老百姓的日子过得太苦了,就像在黑暗的泥沼里挣扎。

武汉是辛亥革命首义之地。

众所周知,辛亥革命带给了中国民族意识觉醒的契机,使得中国革命道路出现了一个极大的创新尝试。

所以辛亥革命历史文化资源丰富,而作为辛亥革命起源地的武昌首义地区则是辛亥革命博物馆建立的最佳之选。

而辛亥革命博物馆的建成,对于湖北武汉乃至于全国人民来说有着重要的作用和意义。

一是有利于整合辛亥革命文化资源。

辛亥革命时间长,范围广,对于整个辛亥革命文化宣传起到了一定的阻碍作用,而首义文化作为辛亥革命的一个重要的组成部分恰好可以成为整个文化构造的领导点。

首义文化在武汉城市文化中具有高度的认同感和强大的影响力,辛亥革命博物馆便成为了能带动这些资源开发的全面反映辛亥革命的历史博物馆。

二是有利于提升武汉城市品味和城市形象。

辛亥革命博物馆可以类比其他著名城市的博物馆,已然成为了武汉城市形象和城市品位的代表性建筑。

博物馆所承载的历史文化底蕴对于宣传武汉风貌起着至关重要的作用。

三是有利于弘扬首义精神,传播辛亥革命精神。

“世人未为我敢为,天下未发我首发,这就是首义‘敢为天下先’首义精神”。

荆楚先人古时就有“一飞冲天”、“一鸣惊人”的抱负,辛亥革命时便形成为首义精神。

这种精神具有爆发力,原创力。

这种精神在现实生活中具有强大的鼓舞作用和精神振奋作用。

辛亥革命纪念馆周边虽高楼林立,仍不失英雄名楼之风貌。

它宏伟壮观,装饰典雅,让人们留连忘返:它的宏伟显示了民国时期建筑工艺之高超;它的壮观,体现了当时人民的聪明才智。

“红楼”经过时间的历练,已化身为一种精神、一种品格,深植于广大人民心中,激励有志之士发扬传统精神。

辛亥革命虽然已经过去许久,但其体现的敢为人先,英雄志士抛头颅洒热血的大无畏精神都是当代人们所应当学习的,为了国家兴旺,人民幸福,更应该好好缅怀这段历史。

辛亥革命博物馆提供这样一个契机,提供了一个让全民族去学习和继承辛亥革命精神的宝库。

中国,武汉,辛亥革命博物馆(新馆)/ CADI

建筑师:CADI

地点:中国武汉

总建筑师:Lu Xiaoming, Ye Wei

设计组:Lu Xiaoming, Ye Wei, Guo Lei, Ding Mao, Li Mingyu, Cai Xiaopeng, Wen Siqing, Wang Xin, Shao Guofen, Zhang Hao, Hu Wenjin, Lei Jianping, Sun Yanbo, Liu Bin, Ou Yangjian

面积:22138.0 sqm

年份:2011

摄影师:Zhang Guangyuan

文字来自建筑师。

武汉辛亥革命博物馆是一座主题博物馆,它的建立是为了纪念爆发于武昌的辛亥革命100周年。

武汉辛亥革命博物馆(新馆)位于武昌阅马场、首义南轴线上,它与辛亥革命武昌起义军政府旧址(红楼)、孙中山先生铜像、黄兴拜将台和武昌首义纪念馆共同组成了首义广场星光熠熠的文化符号。

辛亥革命博物馆由一个大厅、5个展厅和一个多功能展厅组成,集展览、文物收藏、宣传、教育和科学研究等众多功能于一身。

它在以辛亥革命为主题的所有博物馆当中,是规模最大、展览技术最佳、再现场景最丰富以及参观指南系统最完整的一家。

辛亥革命博物馆的建设始于2009年8月,竣工于2011年9月,自从2011年10月向公众免费开放以来,已累计吸引游客136万人次。

它不仅是首义广场崭新的文化地标,也是国内外游客欣赏武汉文化和感受武汉魅力的一个重要窗口。

博物馆的主要展品——从辛亥革命到共和国成立的历史由五个部分组成:晚清时期的中国、革命的起源、武昌首义、共和国成立,以及自1911年以来中国在这一整个世纪中的变迁。

博物馆共展出了428件/套文物、694张历史照片、27个重大历史事件的场景再现、与辛亥革命有关的12件艺术品和20多件媒体展品,从多个角度深刻地揭示了革命的历史变迁,展现了新中国成立以来所取得的辉煌成就。

文化走廊和三角形构成

一条结合了城市和景区文化的文化走廊,由黄鹤楼与蛇山炮台组成,呈正三角形构图。

这种等边三角形本身就在提醒人们保持积极向上和进取的生活态度,也呼应了辛亥革命精神。

互动和开放的公共空间

博物馆与部分后退的红楼北部相呼应,和U形的红楼综合建筑构成了一个封闭的空间,在外形上产生了互动,表明了对于上个世纪的历史回声和联系。

不遗余力地将这座博物馆建设成为一个友好和开放的公共空间。

建筑物的连通性延伸了首义文化区域的南北轴线,并建立了通往此处的入口。

沿着楼梯走,市民可以穿过博物馆,与建筑享受更紧密的联系,也感受到了建筑与城市之间的更为密切的关系。

高度统一的形式和结构

在这里采用了折板和钢架结构。

建筑外部的三角形斜柱不仅是外部幕墙的支撑,也是整个建筑的垂直支撑。

这种统一的设计形成了规则却无需使用柱子的展厅和公共空间,并最终实现了建筑和结构之间的完美统一。

适宜的空间结构设计

在折板和钢架组件方面,使用了控制线与节点详图,这为钢结构的施工节约了45天的时间。

为组成空间,采用相互连接的焊接接头来连接所有的折板和钢结构,比起使用铸铁接头,不但缩短了工期,还节省了180万元人民币的成本。

弘扬首义精神

辛亥革命博物馆以其独特的轮廓设计,融合了中国传统建筑元素与现代建筑的特点。

高台大屋顶结构完美地展示了中国建筑的“双屋顶”和“挑檐”;从几何方面来看,升起的外墙意味着“敢为人先”的首义精神,正三角形的建筑主题则蕴含了积极和创新的含义,表明了武昌首义的成功。

历史氛围的营造

在雕塑风格的外形之下,建筑给人以“果断、坚定、高大强壮”的视觉印象。

外墙那自然雕琢、风化的纹理,给人一种“破土而出、浑然天成”的建筑艺术效果,最终营造了一种意义深远的历史氛围。

再现楚国的魅力

建筑的外墙为红色,基础为黑色,不仅反映了博物馆的“革命性”与“黑暗”的对比,也表现了楚国时期的古典建筑“红色”与“黑色”的基调对比。

讲述重大历史事件的空间

在设计中运用了空间叙事方法,试图以建筑设计语言对人们讲述辛亥革命这一特殊重大历史事件的开始、发展、高潮和结束。

从外面沿着台阶往下走,经过5.4米的高差进入大厅,引领观众完成了从喧嚣、宁静,到思考的心理体验。

整个入口大厅坐落在缓坡上,有意在这里营造出了革命前夕清政府的黑暗统治和腥风血雨,向上走,进入二楼,游客可能会感受到革命的艰难发展时期;展厅和户外展区将自然光引入室内,创造了“柳暗花明又一村”感觉。

接下来,游客会体会到革命的爆发和各种意想不到的变化;第三层是博物馆的最高层,南边有一个开放的平台,让人能够俯瞰整个南广场和紫阳湖,感受革命达到巅峰时刻的无尽荣耀。

游客在游览的过程中“一边看,一边用心去感觉”,他们的内心世界将得到升华。

因而,参观博物馆的过程也是一次灵魂体验之旅。

用灯板做成的墙

为了创造自然雕刻的纹理,在内墙和外墙上使用了GRC(玻璃纤维增强水泥)板,面积达11000平方米。

这面体量庞大的GRC外墙表面纹理一致但不规则,最大的隆起部分直径达25厘米,具有与众不同的雕塑风格,目前在中国尚无先例。

与传统的天然石材相比,这里使用的材料特色是尺寸巨大、色彩丰富且可调节。

此外,它保证了不规则纹理的连续性,从而更好地表达建筑的精神和特殊的艺术氛围。

节能低碳建筑材料

GRC板表面是由环保可再生材料制成的,也就是被遗弃的岩粉和道砟。

其轻盈的自重和高性能大大减少了混凝土的使用,低碳和环保的特性让它能更好地符合“资源节约型和环境友好型社会”的精神。

与大理石干挂外墙相比,GRC板减小了构件的尺寸。

据统计,博物馆总共节省了约300 立方米混凝土和约160吨钢铁。

适宜的技术——绿色与节能

在设计上使用了适合当地气候的绿色和节能技术。

中央空调由变频集成制冷站供电。

在此,磁悬浮和所有变频技术的结合在中国开创了先河,有效地降低了建筑的能耗。

建筑的制冷系统比国家发布的节能标准还要节约50%的能源。

数字技术的综合应用

博物馆倾斜的北侧外墙被设计为不规则的多边形形状,由各种各样有着不同形状和大小的三角折板组成。

这个复杂的空间结构很难以传统设计工具与手段来精确地设计。

不规则形状所造成的“三维空间”的难处和不可复制的建筑外墙砖块在各种三维设计软件的使用之下得到了解决:RHINO、REVIT、CATIA、NAVISWORKS以及TEKLA,并最终实现了BIM技术和每个砖块精确的三维定位的集成。

此外,利用三维模型的优点是容易想象,因而解决了设计复杂的空间这一难题。