语文中考复习之文言文阅读概论

- 格式:doc

- 大小:241.00 KB

- 文档页数:14

各中考语文真题之文言文阅读部编人教版级总复习 (一)各中考语文真题之文言文阅读部编人教版级总复习中考语文考试中,文言文阅读部分是备受考生关注的部分。

如何在短时间内有效地复习文言文,成为了考生所面临的难题。

本文将介绍各地中考语文真题之文言文阅读部编人教版级总复习,帮助考生高效备考。

一、选择阅读资料在复习文言文阅读之前,首先要选择一些好的阅读资料。

这些资料应该具有典型性,涵盖一定程度的历史传统和文学知识,并能够让考生逐渐接受高难度的文言文。

部编人教版级总复习可以选择《文言文阅读二十八讲》《文言文深入浅出一百讲》等著名的文言文阅读书籍。

二、理解文章结构文言文不同于常规的语文文章,它的结构十分复杂,文章中常常出现典故、比喻、象征、对仗等修辞手法。

考生在阅读文言文时,应该先理解文章的结构,明确文章的主旨思想,并逐渐理解文章的各个部分。

如果考生在阅读过程中遇到一些生僻的字词,可以通过上下文来推测其意思,加深对文章的理解。

三、注重积累词汇阅读文言文需要具备丰富的文言词汇知识,因此在复习过程中应该注重积累生僻字和惯用词汇。

考生可以通过阅读名家经典文言文,或者利用各种词汇书籍来进行积累。

不过,记忆生僻字仅仅是第一步,考生还需要注意记忆这些字的造诣、用法和典故,从而更好地理解文章内涵。

四、练习翻译和阅读理解在熟悉了文言文的基本结构和词汇后,考生需要通过大量的练习来强化自己的文言文应用能力。

此时,可以选择一些经典文言文材料,逐个进行解析和翻译,并加强阅读理解。

在初试中,常见的文言文题型分别为:结构分析、翻译、注释和简答等,考生可以有针对性地练习这些题型,以备考成功。

总之,通过选择好的阅读资料、理解文章结构、注重积累生僻字词和不断练习翻译和阅读理解,考生可以有效地备考文言文阅读部分。

在实际考试中,更要保持良好的心态和精神状态,把握考试策略和方法,以最佳状态迎接考试的挑战。

![[精]中考语文复习:文言文阅读考点详解](https://uimg.taocdn.com/f34b14c7ad02de80d4d8409c.webp)

中考语文复习:文言文阅读考点详解考点一:划分朗读节奏【考点透视】划分朗读节奏是同学们学习文言文需要掌握的最基本的能力之一,其考查形式主要有两种:(1)标示句子朗读时的正确停顿;(2)选出朗读停顿标示有误或正确的一项。

【解题指津】一般来说,文言语句的停顿应遵循两个原则:(1)人名、地名、物名等中间不能停顿;(2)表示一个完整概念的短语中间不能停顿。

【中考真题】(2009年山东潍坊卷)用“/”标出下面句子朗读时的正确停顿。

落笔辄为人所传诵[解析]朗读文言文时,主谓之间应该有适当停顿。

在这个句子中,“落笔”是主语,“辄为人所传诵”是谓语,两者之间应该停顿。

[参考答案]落笔/辄为人所传诵考点二:常见文言虚词的意义与用法【考点透视】初中阶段需要掌握的文言虚词的数量比文言实词要少得多,但是它们的使用频率却很高,用法也比实词灵活。

其考点一般集中在“之”“其”“而”“于”“以”等几个常见的文言虚词上,试题多以选择题的形式呈现。

【解题指津】要掌握这些常用文言虚词的意义与用法,不妨从以下两个方面着手:(1)积累整理,系统归纳。

可以分篇目进行,对每篇文言文中出现的常用虚词的意义和用法进行归纳整理,并结合典型例句进行分析,以加深理解。

(2)结合语境,灵活运用。

理解文言虚词要注意把它放在具体的语境中,结合具体语句确定其在句中的意义和用法。

【中考真题】(2009年浙江义乌卷)下列句中加点词相当于“的”的一项是()a. 肉食者谋之b. 长跪而谢之曰c. 辍耕之垄上d. 小大之狱[解析]“之”是常用的文言虚词之一,其主要作代词、助词,也可以作动词。

a项中的“之”是代词,指“齐师伐我”这件事;b项中的“之”是代词。

指唐雎:c项中的“之”作动词,可译为“到,往”;d项中的“之”作结构助词,可译为“的”。

[参考答案]d考点三:常见文言实词的意义与用法【考点透视】常见文言实词的考点主要有:准确地理解常见文言实词的常用义;辨别通假字,并解释其意思;正确地理解古今异义词的古义,并比较其与今义的区别;准确解释一词多义词在具体的语境中的意思;辨别词类活用现象,并结合具体语境解释其意义和用法。

中考语文课内文言文阅读复习汇总(人教版)2019年中考语文课内文言文阅读复习汇总(人教版)内容预览:中考总复习课内文言文阅读《童趣》余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞于空中,心之所向,则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。

又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,为之怡然称快。

余常于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚊为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞虾蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。

余年幼,方出神,不觉呀然一惊。

神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

1.解释下列加点的词。

①能张目对日,明察秋毫()②私拟作群鹤舞空()③昂首观之,项为之强()④怡然称快()念近中无此禅院。

无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍,始悟为山市。

未几,高垣睥睨,连亘六七里,居然城郭矣。

中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。

忽大风起,尘气莽莽然,城市依稀而已。

既而风定天清,一切乌有,惟危楼一座,直接霄汉。

楼五架,窗扉皆洞开;一行有五点明处,楼外天也。

层层指数,楼愈高,则明渐少。

数至八层,裁如星点。

又其上,则黯然缥缈,不可计其层次矣。

而楼上人往来屑屑,或凭或立,不一状。

逾时,楼渐低,可见其顶;又渐如常楼;又渐如高舍;倏忽如拳如豆,遂不可见。

又闻有早行者,见山上人烟市肆,与世无别,故又名“鬼市”云。

1.解释下列各句中加点的词语。

①相顾惊疑② 连亘六七里③中有楼若者④惟危楼一座⑤裁如星点⑥或凭或立2.用现代汉语翻译下面的句子。

①无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍,始悟为山市。

②而楼上人往来屑屑,或凭或立,不一状。

3.简要赏析“忽见山头有孤塔耸起,高插青冥”一句中的“插”字的表达效果。

4.本文是按什么顺序来介绍山市幻景的?依据是什么?5.①由于古代的科学技术还不够发达,对于许多的自然现象不能给予科学的解释。

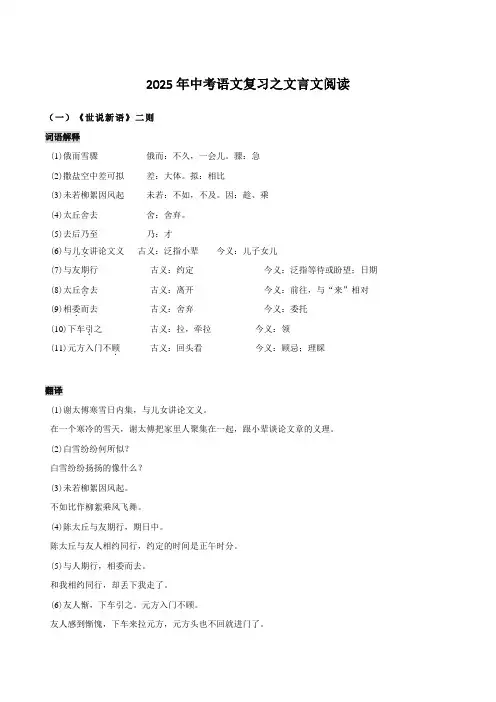

2025年中考语文复习之文言文阅读(一)《世说新语》二则词语解释(1)俄而雪骤俄而:不久,一会儿。

骤:急(2)撒盐空中差可拟差:大体。

拟:相比(3)未若柳絮因风起未若:不如,不及。

因:趁、乘(4)太丘舍去舍:舍弃。

(5)去后乃至乃:才(6)与儿女..讲论文义古义:泛指小辈今义:儿子女儿(7)与友期.行古义:约定今义:泛指等待或盼望;日期(8)太丘舍.去古义:离开今义:前往,与“来”相对(9)相委.而去古义:舍弃今义:委托(10)下车引.之古义:拉,牵拉今义:领(11)元方入门不顾.古义:回头看今义:顾忌;理睬翻译(1)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

在一个寒冷的雪天,谢太傅把家里人聚集在一起,跟小辈谈论文章的义理。

(2)白雪纷纷何所似?白雪纷纷扬扬的像什么?(3)未若柳絮因风起。

不如比作柳絮乘风飞舞。

(4)陈太丘与友期行,期日中。

陈太丘与友人相约同行,约定的时间是正午时分。

(5)与人期行,相委而去。

和我相约同行,却丢下我走了。

(6)友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

友人感到惭愧,下车来拉元方,元方头也不回就进门了。

(二)《论语》十二章词语解释(1)人不知而不愠愠:生气,恼怒(2)吾日三省吾身省:自我检查、反省(3)为人谋而不忠乎忠:竭尽自己的心力(4)与朋友交而不信乎信:诚信(5)四十而不惑惑:迷惑,疑惑(6)不逾矩逾:越过。

矩:法度。

(7)学而不思则罔罔:迷惑,意思是感到迷茫而无所适从(8)思而不学则殆殆:疑惑(9)人不堪其忧堪:能忍受(10)逝者如斯夫逝:往、离去(11)匹夫不可夺志也夺:改变(12)博学而笃志笃:坚定(13)切问而近思切:恳切(14)富贵于我如浮云于:介词,对,对于(15)必有我师焉焉:于此,意思是在其中翻译(1)人不知而不愠,不亦君子乎?人家不了解我,(我)并不因此恼怒,不也是有才德的人吗?(2)温故而知新,可以为师矣。

温习学过的知识,可以得到新的理解与体会,可以凭借(这一点)做老师了。

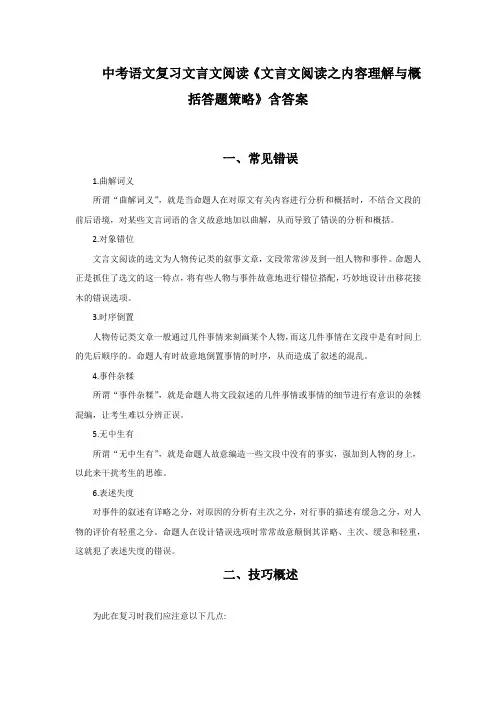

中考语文复习文言文阅读《文言文阅读之内容理解与概括答题策略》含答案一、常见错误1.曲解词义所谓“曲解词义”,就是当命题人在对原文有关内容进行分析和概括时,不结合文段的前后语境,对某些文言词语的含义故意地加以曲解,从而导致了错误的分析和概括。

2.对象错位文言文阅读的选文为人物传记类的叙事文章,文段常常涉及到一组人物和事件。

命题人正是抓住了选文的这一特点,将有些人物与事件故意地进行错位搭配,巧妙地设计出移花接木的错误选项。

3.时序倒置人物传记类文章一般通过几件事情来刻画某个人物,而这几件事情在文段中是有时间上的先后顺序的。

命题人有时故意地倒置事情的时序,从而造成了叙述的混乱。

4.事件杂糅所谓“事件杂糅”,就是命题人将文段叙述的几件事情或事情的细节进行有意识的杂糅混编,让考生难以分辨正误。

5.无中生有所谓“无中生有”,就是命题人故意编造一些文段中没有的事实,强加到人物的身上,以此来干扰考生的思维。

6.表述失度对事件的叙述有详略之分,对原因的分析有主次之分,对行事的描述有缓急之分,对人物的评价有轻重之分。

命题人在设计错误选项时常常故意颠倒其详略、主次、缓急和轻重,这就犯了表述失度的错误。

二、技巧概述为此在复习时我们应注意以下几点:(一)、文意理解题“文意理解”题命题涵盖广泛,要求整体把握文意,是对文言文阅读能力的高层次要求。

“筛选文中的信息”和“归纳内容要点,概括中心意思”是文言文阅读文意理解的重点考查内容。

1.通读全文,整体感知,紧抓关键文言文阅读材料,不管是一篇还是一段,都有一定的独立性和完整性。

我们要树立整体意识,在疏通字词的基础上,首先从内容上分辨是记人,还是叙事,抑或议论;然后由整体到局部分析文章所写的内容,比如议论的文章,主要弄清记叙的事件,导致的后果和追溯其原因,通过概括筛选信息,浓缩全文,化繁为简,从而从整体上把握文章的内容要点和作者的思想感情。

同时,人文类文言文,文中大多有对人物的评价语、对人物行事的归结语以及一些点到为止抒情议论语等。

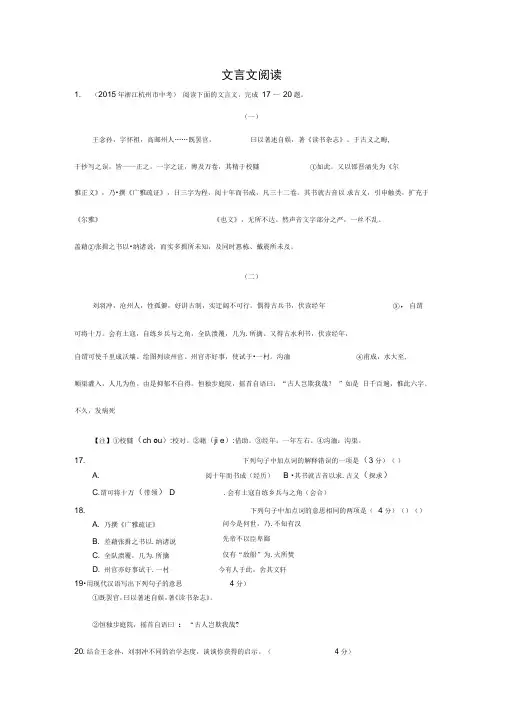

文言文阅读1.(2015年浙江杭州市中考) 阅读下面的文言文,完成 17 — 20题。

(一)王念孙,字怀祖,高邮州人……既罢官,曰以著述自娱,著《读书杂志》。

于古义之晦,于抄写之误,皆一一正之。

一字之证,博及万卷,其精于校讎 ①如此。

又以邵晋涵先为《尔雅正义》,乃•撰《广雅疏证》,日三字为程,阅十年而书成,凡三十二卷。

其书就古音以 求古义,引申触类,扩充于《尔雅》 《也文》,无所不达。

然声音文字部分之严,一丝不乱。

盖藉②张揖之书以•纳诸说,而实多揖所未知,及同时惠栋、戴震所未及。

(二)刘羽冲,沧州人,性孤僻,好讲古制,实迂阔不可行。

偶得古兵书,伏读经年③,自谓可将十万。

会有土寇,自练乡兵与之角,全队溃覆,几为.所擒。

又得古水利书,伏读经年, 自谓可使千里成沃壤。

绘图列读州官。

州官亦好事,使试于•一村。

沟洫④甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。

由是抑郁不自得。

恒独步庭院,摇首自语曰:“古人岂欺我哉? ”如是 日千百遍,惟此六字。

不久,发病死【注】①校讎(ch o u ):校对。

②藉(ji e ):借助。

③经年:一年左右。

④沟洫:沟渠。

17.下列句子中加点词的解释错误的一项是 (3分)( )A.阅十年而书成(经历) B •其书就古音以求.古义(探求)C.谓可将十万(带领) D .会有土寇自练乡兵与之角(会合)18.下列句子中加点词的意思相同的两项是( 4分)()()A. 乃撰《广雅疏证》B. 差藉张揖之书以.纳诸说C. 全队溃覆,几为.所擒D. 州官亦好事试于.一村 19•用现代汉语写出下列句子的意思①既罢官,曰以著述自娱,著《读书杂志》。

②恒独步庭院,摇首自语曰 :“古人岂欺我哉?20.结合王念孙、刘羽冲不同的治学态度,谈谈你获得的启示。

(问今是何世,乃.不知有汉 先帝不以臣卑鄙 仅有“敌船”为.火所焚 今有人于此,舍其文轩4分)4分)答案:17. D 解析:会有土寇,自练乡兵与之角(会合)改为(适逢)18. C、D解析:A.乃撰《广雅疏证》(“于是,就”)问今是何世,乃不知有汉(“竟然”)B.差藉张揖之书以.纳诸说(“表目的,来”)先帝不以.臣卑鄙(“因为”)C.全队溃覆,几为所擒(“被”)仅有“敌船”为火所焚(“被”)D.州官亦好事试于.一村(“在”)今有人于此,舍其文轩(“在”)19•①(王念孙)被罢免官职以后,明天以著书立说自娱,著有《读书杂志》。

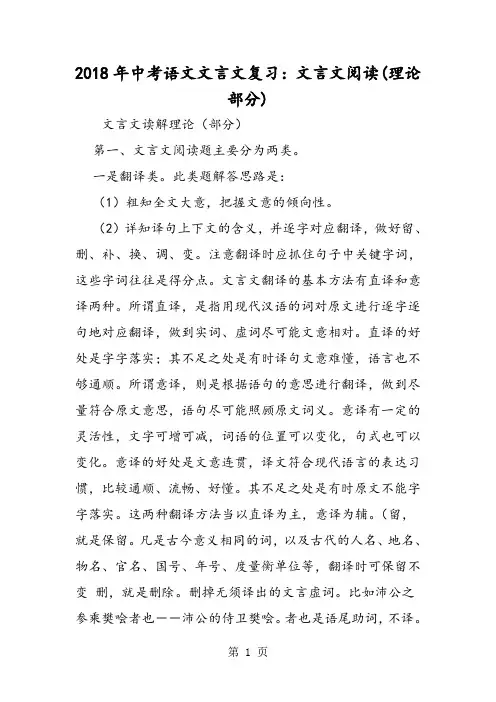

2018年中考语文文言文复习:文言文阅读(理论部分)文言文读解理论(部分)第一、文言文阅读题主要分为两类。

一是翻译类。

此类题解答思路是:(1)粗知全文大意,把握文意的倾向性。

(2)详知译句上下文的含义,并逐字对应翻译,做好留、删、补、换、调、变。

注意翻译时应抓住句子中关键字词,这些字词往往是得分点。

文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。

所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。

直译的好处是字字落实;其不足之处是有时译句文意难懂,语言也不够通顺。

所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。

意译有一定的灵活性,文字可增可减,词语的位置可以变化,句式也可以变化。

意译的好处是文意连贯,译文符合现代语言的表达习惯,比较通顺、流畅、好懂。

其不足之处是有时原文不能字字落实。

这两种翻译方法当以直译为主,意译为辅。

(留,就是保留。

凡是古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名、官名、国号、年号、度量衡单位等,翻译时可保留不变删,就是删除。

删掉无须译出的文言虚词。

比如沛公之参乘樊哙者也--沛公的侍卫樊哙。

者也是语尾助词,不译。

补,就是增补。

(1)变单音词为双音词;(2)补出省略句中的省略成分;(3)补出省略了的语句。

注意:补出省略的成分或语句,要加括号换,就是替换。

用现代词汇替换古代词汇。

如把吾、余、予等换成我,把尔、汝等换成你。

调就是调整。

把古汉语倒装句调整为现代汉语句式。

主谓倒装句、宾语前置句、介宾后置句、定语后置句等翻译时一般应调整语序,以便符合现代汉语表达习惯。

变,就是变通。

在忠实于原文的基础上,活泽有关文字。

如波澜不惊,可活泽成(湖面)风平浪静。

)(3)还可由现代词、成语推导词语在文中的含义。

(4)另外还要注意词类活用、古今异义、通假、倒装、一词多义等特殊现象。

(5)若直译不通,则用意译。

须根据上下文推导,不拘泥于原文结构,联系生活实际大胆推想。

中考总复习——文言文的一般阅读考点透视《语文课程标准》要求考生阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

文言文的一般阅读是考查考生对课内或课外一篇文言文的阅读能力。

文言文阅读要求考生必须注意以下几个方面:(1)了解与课文有关的作家作品;(2)理解和掌握常用的文言实词、虚词的含义和用法,能准确地理解它们在具体语言环境中的含义;(3)掌握常见的文言句式,并能用现代汉语准确翻译句子;(4)理解并掌握常见的词类活用现象,根据该词所处的具体语言环境做出正确的解释;(5)能辨识常用的通假字,并做出解释;(6)掌握古今异义的词语的翻译;(5)整体感知文段基本内容——分析人物形象,分析文章流露的思想感情,分析景物描写的作用,提炼文章观点等等;(6)揣摩艺术手法,分析精妙文句;(7)与所选文段相关的知识积累,如名言警句、诗词、成语等;(8)结合自身实际,写出对文章的认识等等。

知识讲解理解文中主要文言词语的含义一、常见文言实词实词考查范围以常见文言实词为主,文言实词的理解必须建立在大量阅读、多多积累的基础上,掌握实词的含义和用法,多比较,常联系,灵活运用,结合具体语境随“句”应变,既要遵循古汉语的表达规律,又要切合不同的句子的语法特点,把特殊和一般结合起来。

一词多义、古今异义、通假字、词类活用是中考文言实词考查经常涉及的内容,应作为重点知识理解掌握。

(一)一词多义在文言文中,一词多义的现象比较多:同一个词,在这个句子中是一个义项,在另一个句子里又是一个义项。

一般说来,一词多义的各个义项之间均有一定的联系。

一词多义是由本义引申、比喻和假借而形成的,因此应该由本义入手,来理解和掌握它的引申义、比喻义和假借义。

词的本义有两种理解:A.就词的来源说,即该词的最初意义。

如“去”的最初意义是“离开”,“兵”的最初意义是“兵器”。

B.就词的应用来说,把常用的那个意义算作词的本义,也叫基本意义。

如“兵”的常用意义是“士兵”等。

文言文阅读专题系列之内容理解与概括篇【考点解读】理解内容、概括要点是各省市文言文必考的考点。

(烟台10年7考)初中课标要求“阅读文言文要理解文章的基本内容,归纳内容要点,分析概括作者的观点态度”。

理解文章内容,包括:对课文整体的把握;对语段内容的理解、内涵的分析;对人物思想、情感的评论、剖析等。

常见出题形式有问答题、选择题、填空题。

阅读过程中坚持“词不离句、句不离段、段不离篇”的原则,切忌架空分析。

归纳概括要点就是从关键词语、关键语句人手,把握文章或段落的中心,了解作者的写作意图,找到答案所在的区域,用自己的语言把内容要点归纳出来,分点解答,并带回文中检验,不要漏答。

【解题技巧】中考文言文阅读是对考生文言文阅读能力的综合考查。

做好文言文阅读题的步骤,大致可分4步:1.整体阅读,把握内容。

先从整体上浏览全文,疏通文意。

把握文体,全文的框架与主旨。

2.锁定区域,准确筛选。

在全面理解文意的基础上,结合题干在原文找到对应的区域,然后在具体区域中准确筛选或概括,从而找准有效信息点。

教3.抓中心句、关键句。

理解文章内容要注意文题、中心句、关键句、段首句、段尾句等。

4.巧妙运用“摘”“拼”“析”三种方法。

“摘”就是摘录文章中相关的原词、原句作答;“拼”就是拼接法,即将分散的词句有机的拼接起来;“析”就是分析法,即对相关内容进行分析、提取、归纳等。

[解题思路]内容概括和理解类答题可以从下面着手:(一)理解类考向1文意辨析(选择题形式)(淄博10年2考)(1)根据选项内容细读相应句段。

根据选项中涉及的内容找到文章中对应的句段,翻译原文,提炼出要点信息。

(一找)(2)对比分析选项与原文表述。

将原文内容与选项的表述进行对比,看选项的表述是否与原文内容、观点一致。

(二比)(3)判断分析,确定答案。

(三判断)考向2原因分析(烟台10年2考)(1)围绕题干中的关键词,定位该句在文中的位置。

(2)审读题干,圈画题干中设问的“结果”,围绕所给的结果,探寻原因。

初三年级复习要点(三)“文言文阅读解读”专项一、《桃花源记》整体把握:1.这是《桃花源诗》的序,与诗的主题相一致。

在文中作者虚构了一个理想社会的模式。

2.请用自己的话概括文中虚构的理想社会是个什么样(结合文中具体语句):没有压迫没有剥削没有纷扰,人人都各尽所能地劳动,老人和孩子生活幸福愉快。

3.文中哪些语句能够表明作者对东晋末年战乱纷起的不满和影射;自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔4.从文中哪些描写可以看出作者清醒地认识到这种社会理想在当时是无法实现的?太守即遣人随其往,寻向所至,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然归往。

未果,寻病终。

后遂无问津者要求落实的字词句:1.字音:夹(jiā)岸落英缤(bīn)纷(fēn)便舍(shě)船豁(huò)然屋舍(shè)俨(yǎn)然阡(qiān)陌(mò)黄发垂髫(tiáo)此中人语(yù)云诣(yì)太守遣(qiǎn)人刘子骥(jì)2.字(词)义:(1)缘溪行沿着缘木求鱼(2)芳草鲜美鲜艳美丽味道鲜美(3)落英缤纷繁多的样子(4)渔人甚异之感到奇怪(5)欲穷其林穷尽穷凶极恶穷形尽相山穷水尽穷途末路一穷二白穷山恶水穷寇莫追黔驴技穷理屈词穷变化无穷(6)仿佛若有光隐隐约约(7)才通人仅仅(8)屋舍俨然整齐的样子(9)有良田美池桑竹之属类(10)阡陌交通交错相通(11)便要还家通“邀”,邀请(12)率妻子邑人来此绝境妻子儿女/与世隔绝的地方(13)乃不知有汉,无论魏晋更不必说(14)此人一一为具言所闻详细(15)皆叹惋惊讶,惊奇(16)便扶向路沿着/从前的(17)诣太守到,特指到尊长那里去(18)欣然规往计划(19)寻病终随即,不久3.句意:(1)林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

桃林在溪水发源的地方就到头了,渔人发现一座山,山有小口,隐隐约约地有光亮发出。

中考语文复习系列文言文阅读(一)知识精讲【中考要点】重点:文言知识及感知浅易文言文内容。

1、理解常见文言虚词在文中的用法(之、其、以、而、为、于)。

2、了解文言实词中的一词多义、古今异义、(通假字)等现象,理解常见实词在文中的含义。

3、理解并翻译文言句子。

4、理解文章的基本内容,把握主旨,简要概括。

【名篇名段】《<论语>六则、十则》1、解释下列词语的意思:①学而时习之,不亦说乎说:②人不知而不愠,不亦君子乎愠:③温故而知新,可以为师矣可以:④学而不思则罔,思而不学则殆罔:殆:⑤孔文子何以谓之“文”也何以:⑥默而识之,学而不厌,诲人不倦识:⑦择其善者而从之从:2、请区别下列句中“而”的不同用法:学而时习之()人不知而不愠()温故而知新()学而不思则罔()敏而好学()学而不厌()择其善者而从之()3、摘出出自《论语》十则中现在常用的成语。

4、说说下列句子的意思:⑴有朋自远方来,不亦乐乎?⑵温故而知新,可以为师矣。

⑶三人行,必有我师焉⑷学而不思则罔,思而不学则殆。

5、所选六章,主要有三个方面的内容:⑴关于学习的态度和方法;⑵关于思想品德修养有。

请分别就两个方面各举一两则。

第一方面:第二方面:6、生活中表示既善于从正面学习,也善于从反面借鉴的意思时,我们常引用《论语》六则中孔子的话:,。

7、宋开国丞相赵普曾说:“半部《论语》治天下。

”这句话是什么意思?有什么目的?答:8、在关于学习方法和学习态度方面,你还积累了哪些名言警句,请举出两例。

答:《世说新语》二则1.《世说新语》是集,主要记述了。

X义庆是宋文学家。

2.注意下列字的读音:华歆()辄()携()拯()3.解释下列句子中的词语:⑴过中不至(过:)⑵去后乃至(乃:去:)⑶与人期行,相委而去(委:)⑷君与家君期日中(家君:)⑸元方入门不顾(顾:)⑹歆辄难之(辄:)⑺幸尚宽,何为不可(幸:)⑻王欲舍所携人(舍:)⑼本所以疑,正为此耳(所以:)⑽既已纳其自托(托:)4.译句。

文言文阅读1.(2015年浙江杭州市中考)阅读下面的文言文,完成 17—20题。

(一)王念孙,字怀祖,高邮州人……既罢官,曰以著述自娱,著《读书杂志》。

于古义之晦,于抄写之误,皆一一正之。

一字之证,博及万卷,其精于校雠①如此。

又以邵晋涵先为《尔雅正义》,乃.撰《广雅疏证》,日三字为程,阅十年而书成,凡三十二卷。

其书就古音以求古义,引申触类,扩充于《尔雅》《也文》,无所不达。

然声音文字部分之严,一丝不乱。

盖藉②张揖之书以.纳诸说,而实多揖所未知,及同时惠栋、戴震所未及。

(二)刘羽冲,沧州人,性孤僻,好讲古制,实迂阔不可行。

偶得古兵书,伏读经年③,自谓可将十万。

会有土寇,自练乡兵与之角,全队溃覆,几为.所擒。

又得古水利书,伏读经年,自谓可使千里成沃壤。

绘图列读州官。

州官亦好事,使试于.一村。

沟洫④甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。

由是抑郁不自得。

恒独步庭院,摇首自语曰:“古人岂欺我哉?”如是日千百遍,惟此六字。

不久,发病死.【注】①校雠(chóu):校对。

②藉(jiè):借助。

③经年:一年左右。

④沟洫:沟渠。

17.下列句子中加点词的解释错误的一项是 (3分)()A.阅.十年而书成(经历) B.其书就古音以求.古义 (探求 )C.谓可将.十万 (带领 ) D.会.有土寇自练乡兵与之角(会合)18.下列句子中加点词的意思相同的两项是( 4分)()()A.乃.撰《广雅疏证》问今是何世,乃.不知有汉B.差藉张揖之书以.纳诸说先帝不以.臣卑鄙C.全队溃覆,几为.所擒仅有“敌船”为.火所焚D.州官亦好事试于.一村今有人于.此,舍其文轩19.用现代汉语写出下列句子的意思( 4分)①既罢官,曰以著述自娱,著《读书杂志》。

②恒独步庭院,摇首自语曰 :“古人岂欺我哉?”20.结合王念孙、刘羽冲不同的治学态度,谈谈你获得的启示。

(4分)答案:17.D 解析:会有土寇,自练乡兵与之角(会合)改为(适逢)18.C、D解析: A.乃.撰《广雅疏证》(“于是,就”)问今是何世,乃.不知有汉(“竟然”)B.差藉张揖之书以.纳诸说(“表目的,来”)先帝不以.臣卑鄙(“因为”)C.全队溃覆,几为.所擒(“被”)仅有“敌船”为.火所焚(“被”) D.州官亦好事试于.一村(“在”)今有人于.此,舍其文轩(“在”)19.①(王念孙)被罢免官职以后,明天以著书立说自娱,著有《读书杂志》。

②(刘羽冲)常常在庭院里独自漫步,摇着头自言自语:“古人怎么能欺骗我呢?”20.王念孙为考证一字而博及万卷,持之以恒,严谨治学,值得推崇;刘羽冲则盲从典籍,泥古不化,落得可悲的下场,我们要引以为戒。

2.(2015年浙江宁波市中考)解释下列句中加点的文言词语。

(4分)(1)太丘舍去.▲(2)时时而间.进▲(3)会.天大雨▲(4)微.斯人,吾谁与归▲答案:(1)离开(2)间或、偶然(3)适逢,恰巧遇到(4)没有(4分,各1分)【解析】本题是对文言词语理解能力的考查。

第⑴题的“去”是古今异义词,在文中是“离开”之意。

第⑵题的“间”读“jiàn”,是“间或”的意思。

第⑶题的“会”是名词活用为动词“正巧碰上”。

第⑷题的“微”形容词作动词用,相当于“没有”。

3.(2015年浙江宁波市中考)阅读下面的文言文,完成13-18题(20分)【甲】浙江之潮,天下之伟观也。

自既望以至十八日为盛。

方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

(节选自《武林旧事·观潮》)【乙】昔伍子胥①累谏吴王,忤旨,赐属镂剑而死。

临终,戒其子曰:“悬吾首于南门,以观越兵来伐吴。

以鮧鱼皮裹吾尸投于江中吾当朝暮乘潮以观吴之败。

”自是自海门山,潮头汹涌高数百尺,越钱塘,过渔浦,方渐低小,朝暮再来。

其声震怒,雷奔电激,闻百余里。

时有见子胥乘素车白马在潮头之中,因立庙以祠焉。

(节选自《录异记·异水》)【注释】①伍子胥:春秋末期吴国大夫、军事家,民间尊之为“潮神”。

13.根据《古今汉语词典》提供的部分义项,为下列加点的词选择恰当的解释。

(2分)(1)昔伍子胥累谏吴王(▲)A.重叠 B.同“垒” C.堆集,积聚 D.连续,屡次(2)戒其子曰(▲)A.防备 B.戒除 C.告戒,后作“诫” D.鉴戒,警惕使不犯错误14.用“/”给下面句子断句(限断三处)。

(3分)以鮧鱼皮裹吾尸投于江中吾当朝暮乘潮以观吴之败。

15.下列说法不正确的一项是(▲)(3分)A.“自既望以至十八日为盛”中的“既望”是指农历十六日。

B.“因立庙以祠焉”和成语“事出有因”中的两个“因”意思不同。

C.“自是自海门山”和成语“是非分明”中的两个“是”意思不同。

D.“方其远出海门”和“戒其子日”中的“其”所指不同,前者指潮水,后者指吴王。

16.用现代汉语翻译下列句子。

(5分)(1)浙江之潮,天下之伟观也。

(2)悬吾首于南门,以观越兵来伐吴。

17.下列与甲文画线诗句有异曲同工之妙的一项是(▲)(3分)A.怒势豪声迸海门,州人传是子胥魂 B.天排云阵千雷震,地卷银山万马奔C.高与月轮参朔望,信如壶漏报朝昏 D.吴争越战成何事,一曲渔阳过远村18.乙文用“怒”形容浙江之潮,言简意丰,试作具体分析。

(4分)▲答案:13. (1)D (2)C(2分,各1分)【解析】本题是对文言词语理解能力的考查。

解答这题,要结合句子翻译来理解,如第⑴句意为“过去伍子胥连续进谏吴王”,故此,这里的“累”应解释为“连续”“屡次”等。

第⑵句意为“告诫他的孩子说”,所以,这里的“戒”应解释为“告诫”。

14. 以鮧鱼皮裹吾尸/投于江中/哥当朝暮乘潮/以观吴之败。

(3分,每处1分。

多断一处倒扣1分,扣完为止)【解析】本题是对文言语句断句能力的考查。

解答这题,既要找出动词,明确句意又要借助虚词,如该句中,“投”是动词,“投于江中”是完整意思,应该为一个节奏;再如“以”是目的连词,即虚词,在没有没有标点的情况下,虚词就成了重要的标志,所以,应该在此断开。

15. D(3分)【解析】本题是对文言指示代词理解能力的考查。

解答这题,要通读全文,结合文章内容来分析,如“戒其子日”是伍子胥在临终前的行为,是他临终前对孩子们的遗嘱,所以,这里的“其”指代伍子胥,故D项所说指代吴王是错误的。

16.(1)钱塘江潮,是天下雄伟的景象。

(2)把我的头悬挂在南门上,(让我)来看越国的军队来攻打吴国。

[5分,(1)2分,(2)3分)]【解析】本题是对文言语句翻译能力的考查。

翻译时,先要弄清句子中的关键词,如第⑴句中的“观”字,这里不能理解为动词,是动词用作名词,即“景象”之意;第⑵句中的“首”,指头,即脑袋,这里的“观”是动词“观看”。

17. B(3分,选A给2分,选C给1分,选D不给分)【解析】本题是对句子意境理解能力的考查。

甲文中的划线句描写的是拦江潮水如同一条玉带横贯江面的壮观景象,而选项A和C尽管是描写江潮,但重在渲染气势,D项更与划线句大相径庭,只有B项从视觉的角度描写景象与划线句有异曲同工之妙。

18. “怨”不仅表现浙江之潮的壮观,也能让人联想到伍子胥的愤怒。

(4分,每点2分)【解析】本题是对关键字词鉴赏能力的考查。

乙文夹杂着一个传奇故事,说伍子胥死后为了“观吴之败”经常随潮而至,所以,这里的“怒”不但真实地展现了浙江之潮气势庞大的壮观景象,还暗指伍子胥的愤怒,一字值千金,言简意丰。

4.(2015年浙江温州市中考)解释下列句中的加点词。

(4分)(1)陈太丘与友期.行▲(2)媵人持汤.沃灌▲(3)由是先主遂诣.亮▲(4)惧其不已.也▲答案:(4分)(1)约定(2)热水(3)拜访 (4)停止【解析】本题是对文言词语理解能力的考查。

第⑴句中的“期”,名词用作动词“约定”“相约”;第⑵句中的“汤”是古今异义词,这里指“热水”;第⑶句中的“诣”,应理解为“造访”“拜访”;第⑷句中的“已”是“停止”的意思。

5.(2015年浙江温州市中考)选择与下列成语中加点词意思相同的一项。

(4分)(1)微不足.道(▲) A.不足.为外人道也 B.食不饱,力不足.(2)不可名.状(▲) A.不能名.其一处也 B.名.之者谁答案:(4分)⑴A ⑵A 【解析】本题是对文言语句中关键字词理解能力的考查。

解答这题,先要弄清成语中加点字的意思,如⑴中,“微不足道”的“足”字,是“值得”的意思,而“力不足”的“足”是“充足”之意,与其不符;第⑵句中,“不可名状”的“名”,是“说出”之意,而“名之者谁”的“名”,是“命名”“取名”之意,与其不符,故应分别选A。

6.(2015年浙江温州市中考)阅读下面文言文,完成13~15题。

(10分)李白传(节选)【元】辛文房白浮游四方,欲登华山,乘醉跨驴,经县治,宰①不知,怒引至庭下曰:“汝何人,敢无礼?”白供状不书姓名,曰:“曾令龙巾拭吐御手调羹贵妃捧砚力士脱靴。

天子门前,尚容走马,华阴县里,不得骑驴?”宰惊愧,拜谢曰:“不知翰林至此。

”白长笑而去。

禄山反,明皇在蜀,永王璘节度东南,白时卧庐山,辟②为僚佐。

璘起兵反,白逃还彭泽。

璘败,累系浔阳狱。

初,白游并州,见郭子仪,奇之,曾救其死罪。

至是,郭子仪请官以赎,诏长流夜郎。

与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛③【唐】李白一为迁客去长沙,西望长安不见家。

黄鹤楼上听吹笛,江城五月落梅花④。

【注释】①宰:指县令。

②辟:召,征召。

③本诗是李白流放夜郎经过武昌时游黄鹤楼所作。

④落梅花:古代有笛曲《梅花落》,诗人这里有意用作“落梅花”。

13.从《古代汉语词典》提供的部分义项中,为下列句中加点词选择意思正确的一项。

(4分)(1)怒引.至庭下曰(▲) A.引导,诱导 B.拉,拽 C.引用(2)拜谢.曰(▲) A.认错,道歉 B.辞别,离开 C.感谢,酬谢(3)白时卧.庐山(▲) A.睡觉 B.倒伏 C.隐居(4)累系.浔阳狱(▲) A.连接,维系 B.拘囚 C.留意,挂念14.用“/”给文中画线句断句。

(限断3处)(3分)令龙巾拭吐御手调羹贵妃捧砚力士脱靴。

15.用现代汉语翻译下面句子。

(3分)初,白游并州,见郭子仪,奇之,曾救其死罪。

16.下列句中的“望”字,与诗中“西望长安不见家”的“望”字情感相近的一项是(▲)(3分)A.西北望,射天狼。

(苏轼《江城子·密州出猎》)B.不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)C.何处望神州?满眼风光北固楼。

(辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》)D.望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

(毛泽东《沁园春·雪》)17.诗歌末句,诗人借想象之景,表现凄凉、感伤的心境。

结合所选诗文,分析产生这种心境的原因。

(4分)13.(4分)⑴B。