琵琶行第二课时人物 描写比较鉴赏

- 格式:ppt

- 大小:628.50 KB

- 文档页数:9

《琵琶行》赏析《琵琶行》是唐代著名诗人白居易创作的一首抒情叙事诗,描绘了琵琶女生活的不幸和封建社会中被侮辱、被损害的乐伎、艺人的悲惨命运。

诗中抒发了诗人对不幸者命运的同情、对自身失意的感慨,以及对社会动荡和世态炎凉的感慨。

以下是《琵琶行》的赏析:1. 故事背景:《琵琶行》创作于唐宪宗元和四年(807年),诗人当时四十五岁。

诗中通过琵琶女的生活经历,反映了封建社会中底层人民的悲惨命运和艺术家们的无奈处境。

2. 人物形象:诗中的琵琶女形象生动鲜明,她才华出众,容貌美丽,但却命运多舛。

诗中通过琵琶女的遭遇,展现了封建社会对底层人民的压迫和迫害,以及艺术家们在社会变革中的悲惨命运。

3. 艺术手法:白居易运用丰富的艺术手法,如抒情、叙事、描绘等,将故事娓娓道来。

诗中对人物心理、情感的刻画细腻入微,如“似诉平生不得志”一句,揭示了琵琶女内心的无奈和感慨。

同时,诗中以音乐为线索,将琵琶女的命运与音乐相结合,寓意着她的命运如同琵琶声一样凄美动人。

4. 情感表达:《琵琶行》抒发了诗人对琵琶女命运的同情和对封建社会的不满。

诗中既揭示了社会对底层人民的压迫,也表达了诗人对美好时光的怀念和对人生无常的感慨。

5. 社会价值:《琵琶行》作为唐代诗歌的代表作之一,具有很高的历史价值和社会价值。

诗中反映了当时封建社会的黑暗面,对后世文学创作产生了深远影响。

同时,诗中的人物形象和故事情节也成为后世文学、艺术创作的灵感来源。

总之,《琵琶行》是一首具有极高艺术价值和历史价值的诗歌。

通过生动的故事叙述和人物描绘,诗人展现了封建社会中底层人民的悲惨命运,抒发了对不幸者命运的同情和对社会动荡的感慨。

这首诗不仅成为了唐代诗歌的瑰宝,也为后世文学和艺术创作提供了丰富的素材。

《琵琶行》人物塑造导语:《琵琶行》作为一首叙事长诗,这首诗结构严谨缜密,错落有致,情节曲折,波澜起伏。

人物塑造《琵琶行》塑造了两个人物形象。

在中唐商业经济发达、城市畸形繁荣的生活环境里,在当时互相倾轧、仕途险恶的政治背景里,琵琶女的形象和诗人的形象,都具有其现实的典型意义。

此诗用形象类比法把两人之间的悲愤情感、不幸遭遇等方面进行类比,最后融合为一,从而推出两个艺术形象都有怀才不遇、沦落天涯的感慨的结论。

形象类比,抒情言志,富有极强的艺术感染力。

《琵琶行》理解性默写识记1.诗歌中点明诗人秋夜送别友人这一事件并渲染出悲凉气氛的诗句是:浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

诗歌中第一次写到琵琶女演奏音乐的诗句是:忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

2.《琵琶行》中描写琵琶女不愿出场但又盛情难却、犹豫不决的矛盾心情的诗句是:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

3.《琵琶行》一诗写琵琶女出场时,表现琵琶女欲说还休的心态的句子是:寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。

这与下面琵琶女出场后:犹抱琵琶半遮面。

的情态一起,把琵琶女复杂的内心情感十分传神地表现出来了。

4.表现琵琶女年长色衰后寂寞处境的诗句是:弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

借月烘托琵琶女独守空船的凄清心情的诗句是:去来江口守空船,绕船月明江水寒。

5.《琵琶行》中用“比”的手法,描摹琵琶乐音和旋律的变化,如表现急切而愉悦情调的句子是:嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

表现旋律婉转而流畅的句子是:间关莺语花底滑。

表现热烈紧张场面的句子是:银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

乐曲的终止也写得很好:曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

使听众继续沉浸在乐曲的境界里。

6.运用侧面烘托的方法描写琵琶女技艺高超、美丽出众的诗句是:曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

7.琵琶女年轻时人们对他的态度是:五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

而当她年老色衰之后则:门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

《琵琶行》课文赏析《琵琶行》是唐代诗人白居易的一首长篇叙事诗,通过对琵琶女高超的演奏技艺和她坎坷的人生经历的描绘,展现了封建社会下层人民的悲惨命运。

本文将从音乐描写、人物塑造、情感表达、叙事技巧、语言风格、文化内涵和艺术价值等方面对课文进行赏析。

一、音乐描写《琵琶行》中的音乐描写是其最大的艺术特色之一。

诗人运用丰富的比喻和形象的描绘,将琵琶女演奏的乐曲展现得淋漓尽致,使读者仿佛置身于现场,亲耳聆听那美妙的音乐。

这种音乐描写不仅表现了琵琶女的演奏技艺,也展示了白居易对音乐的深厚造诣和对音乐的独特感受。

二、人物塑造在《琵琶行》中,白居易成功地塑造了两个主要人物形象:琵琶女和诗人自己。

琵琶女是一个美丽、聪明、善良但命运多舛的女性,她的遭遇反映了封建社会下层人民的苦难。

诗人则是一个有理想、有才华但被排挤出官场的士人,他的心情和遭遇反映了当时许多有识之士的境遇。

通过对这两个形象的塑造,白居易成功地表现了社会的不公和人生的无奈。

三、情感表达《琵琶行》的情感表达真挚而深沉。

诗人通过对琵琶女演奏时的情感变化和人生经历的描绘,表达了自己对人生和社会的深深感慨。

诗中的情感既有对琵琶女遭遇的同情,也有对自己命运的无奈,更有对社会现实的批判。

这种情感表达使得《琵琶行》具有强烈的感染力和深远的影响力。

四、叙事技巧《琵琶行》在叙事技巧上非常出色。

诗人采用了倒叙、顺叙、插叙等多种叙事手法,使得故事情节跌宕起伏、曲折有致。

同时,诗人还巧妙地运用了对比手法,将琵琶女的演奏技艺和她的人生遭遇进行对比,进一步突出了故事的主题和情感。

这种叙事技巧使得《琵琶行》成为一篇具有很高艺术价值的叙事诗。

五、语言风格《琵琶行》的语言风格优美、精致,极具艺术魅力。

诗人运用了丰富的修辞手法,如排比、对仗、借代等,使得语言节奏鲜明、音韵和谐。

同时,诗中的语言质朴自然,不事雕琢,更显得诗人的才华横溢和创作魅力。

六、文化内涵《琵琶行》的文化内涵深厚而丰富。

琵琶⾏第⼆段赏析第⼆部分写琵琶⼥及其演奏的琵琶曲,具体⽽⽣动地揭⽰了琵琶⼥的内⼼世界。

琵琶⼥因“平⽣不得志”⽽“千呼万唤始出来”,⼜通过琵琶声调的描写,表现琵琶⼥的⾼超弹技。

粗弦沉重雄壮“如急⾬”,细弦细碎如“私语”,清脆圆润如⼤⼩珠⼦落⽟盘,⼜如花底莺语,从视觉和听觉⾓度描述。

琵琶⾏的第⼆段赏析第⼆部分写琵琶⼥及其演奏的琵琶曲,具体⽽⽣动地揭⽰了琵琶⼥的内⼼世界。

琵琶⼥因“平⽣不得志”⽽“千呼万唤始出来”,⼜通过琵琶声调的描写,表现琵琶⼥的⾼超弹技。

⽤⼿指叩弦(拢),⽤⼿指揉弦(捻),顺⼿下拨(抹),反⼿回拨(挑),动作娴熟⾃然。

粗弦沉重雄壮“如急⾬”,细弦细碎如“私语”,清脆圆润如⼤⼩珠⼦落⽟盘,⼜如花底莺语,从视觉和听觉⾓度描述。

“弦弦掩抑声声思”以下六句,总写“初为《霓裳》后《六⼳》”的.弹奏过程,其中既⽤“低眉信⼿续续弹”“轻拢慢捻抹复挑”描写弹奏的神态,更⽤“似诉平⽣不得志”“说尽⼼中⽆限事”概括了琵琶⼥借乐曲所抒发的思想情感。

此后⼗四句,在借助语⾔的⾳韵摹写⾳乐的时候,兼⽤各种⽣动的⽐喻以加强其形象性。

“⼤弦嘈嘈如急⾬”,既⽤“嘈嘈”这个叠字词摹声,⼜⽤“如急⾬”使它形象化。

“⼩弦切切如私语”亦然。

这还不够,“嘈嘈切切错杂弹”,已经再现了“如急⾬”“如私语”两种旋律的交错出现,再⽤“⼤珠⼩珠落⽟盘”⼀⽐,视觉形象与听觉形象就同时显露出来,令⼈眼花缭乱,⽿不暇接。

旋律继续变化,出现了先“滑”后“涩”的两种意境。

“间关”之声,轻快流利,⽽这种声⾳⼜好象“莺语花底”,视觉形象的优美强化了听觉形象的优美。

“幽咽”之声,悲抑哽塞,⽽这种声⾳⼜好象“泉流冰下”,视觉形象的冷涩强化了听觉形象的冷涩。

由“冷涩”到“凝绝”,是⼀个“声渐歇”的过程,诗⼈⽤“别有幽愁暗恨⽣,此时⽆声胜有声”的佳句描绘了余⾳袅袅、余意⽆穷的艺术境界,令⼈拍案叫绝。

弹奏⾄此,满以为已经结束了。

谁知那“幽愁暗恨”在“声渐歇”的过程中积聚了⽆穷的⼒量,⽆法压抑,终于如“银瓶乍破”,⽔浆奔迸,如“铁骑突出”,⼑枪轰鸣,把“凝绝”的暗流突然推向⾼潮。

白居易《琵琶行》赏析气氛烘托、细节描写与人物形象白居易《琵琶行》赏析(气氛烘托、细节描写与人物形象)用精炼的笔墨刻画出栩栩如生的人物形象,是白居易在叙事诗创作中独特的造诣,他笔下的人物,如“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”(《长恨歌》);“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”(《卖炭翁》)。

无论是杨贵妃生前的娇媚,死后的孤独,还是卖炭老人辛苦苍老的形象,虽只三言两语,然其神貌特征无不生动准确地打上了各自的阶级地位、生活条件。

社会经历的印记,绝非其它阶级、阶层的人物所能代替。

《琵琶行》作为一首优秀的抒情诗,诗中穿插的景物描写对于烘托气氖、渲染感情也起到了很好的作用。

如诗一开头,诗人就以富于季节特征的景物构成萧索的秋景,江水之滨,枫叶芦苇摇动于瑟瑟的秋风之中,秋江之中,茫茫江水起伏于皎洁的明月之下。

美丽而又凄清的景色,与全诗伤感悲苦的情调和谐一致,为诗歌情节的展开和人物感情的抒发创造了浓烈的气氛。

再如,写琵琶女演奏结束,在乐声戛然而止后,诗人用“东船西舫悄无声,唯见江心秋月白”两句,渲染出沉寂、清冷的环境气氛,借以烘托人们因沉浸于乐曲旋律而心神凝聚的情态,映衬乐曲余音绕梁,曲终犹在的动人魅力。

诗人陈述谪居生活的苦闷,同样穿插以景物描写,如对浔阳贬所的描写(“浔阳地僻无音乐”到“往往取酒还独倾”)。

“黄芦苦竹绕宅生”、“杜鹃啼血猿哀鸣”的自然环境大大加深了作者对天涯沦落之感的'表现,悲凉的景境构成凄苦的氛围,衬托了悲凉的心境。

上述描摹环境的诗句在诗中虽然不多,但对于酝酿气氛,增添情韵,烘托人物,深化意境都是不可或缺的。

诗中细节描写,也颇传神,不少细节取自人物富有典型意义的动作、神态,来展示人物的内心,表达人物的感情,具有形神兼备,含意深邃的特点。

对人物动作的描写十分准确传神,颇能使全诗增辉。

如琵琶女的出场是“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面,”“低眉信手续续弹,说尽心中无限事”的细节描写,都是文字省净的传神笔墨。

琵琶行中琵琶女的形象_《琵琶行》的“形象类比”特色黄汝授《琵琶行》运用的主要艺术表现手法,是形象类比法,所谓形象类比法,就是通过塑造两个具有相同属性的人物形象(其中一个是作者自己的形象,叫本体形象;另一个叫类体形象),并将两个人物形象进行类比来抒情言志的一种艺术表现手法。

白居易曾有过兼济天下的理想,然而忠而见谤、遭贬。

元和十年,权臣们竟加之以越职的罪名,将他贬为江州司马。

对这次政治迫害,诗人既愤慨又伤感。

于是他经常通过文艺创作来表现这种情绪,《琵琶行》就是一个最显著的例子。

我们不难看出,在《琵琶行》中,作者通过塑造两个在才能、遭遇、感情等方面有相同属性的艺术形象──琵琶女的形象和诗人自己的形象,并将这两个艺术形象进行类比来抒发自己的悲愤感情。

这首诗运用形象类比法,主要是从三个方面进行的:1、塑造类体形象琵琶女和本体形象诗人的一些已知的相同属性,使他们之间形成一种类比关系。

作者在诗的前前后后,运用多种方式所交代的两个艺术形象之间的已知相同属性有四点:⑴ 原来都身居京都,都有春风得意的往昔:一个是京都的倡女,一个是京官。

⑵都具有超群之才:一个是誉满京都的名艺人,具有超群的艺才;一个是名闻天下的大诗人,具有超群的文才。

⑶ 都有沦落天涯的不幸遭遇:一个因年长色衰而嫁商人,一个因直言相谏而遭贬谪,都从京都长安沦落到遥远偏僻的江州。

⑷ 都过着冷落凄清的寂寞生活:一个是江口守空船,一个是谪居卧病浔阳城。

使两个形象构成了类比关系。

2、突出描写琵琶女的杰出才能和不幸遭遇,形象地推出两个艺术形象都有怀才不遇,沦落天涯的悲愤感情的结论。

为了突出琵琶女的演奏才能,作者特意为琵琶女安排了两次演奏。

对第一次演奏,先用转轴拨弦三两声四弦一声如裂帛这22句诗从正面描写。

作者通过运用一系列艺术手法,从不同的角度描写这次演奏从调弦一直到收束的全过程,形象地表现出了琵琶女那出神入化的高超的演奏技巧。

接着又用一般听众的反应(东船西舫悄无言,唯见江心秋月白)和特殊听众我(诗人)的反应(我闻琵琶叹息、感慨不已),从演奏效果这一角度突出了琵琶女高超的演奏才能。

白居易《琵琶行》赏析篇一:白居易《琵琶行》中精彩描写赏析白居易《琵琶行》中精彩描写赏析未2021-02-18 2021 5d56b7b40100c10m《琵琶行》中第二段乐声描写是全诗中尤为精彩的部分,根据乐声的起伏,感情的变化,它可以分为三个小层次。

第一层诗人用了一连串的比喻(也可说是通感)描写乐声。

以“急雨”、“私雨”、“大珠小珠落玉盘”三组比喻,描写乐声由急骤粗重而急促轻细,而纷繁清脆;感情由悲愤而凄苦,而悲愤凄苦倾泻而出,达到演奏的第一个高潮。

第二层以“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难,冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇”三个比喻(也可说是通感),描写乐声由上层纷繁清脆的高潮转入婉转低回艰涩难通,低到无声;达到演奏的低潮。

“别有幽愁暗狠生,此时无声胜有声”,这常被引用的名句,体现着诗人对“声暂歇”艺术效果的深刻感受和高度赞美,弹者已将听者带入乐声意境中去。

第三层用“ 银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”两个比喻(也可说是通感),描写突然发出的乐声不但雄壮,而且激越;“四弦一声如裂帛”写出猛然煞住的乐声;感情由激愤而凄厉。

这一层乐声在上层低潮中,奇峰突起,再掀高潮又嘎然而止;感情上由上层凄楚无声,转入激昂愤慨,恣肆奔腾,进而凄厉无尽;演奏在高潮中陡然结束。

这段乐声描写,运用一连串贴切形象的比喻,描写出琵琶声声情并茂,恍如江潮迭涌,奇峰层出,不愧历来被誉为古典诗歌中描写乐声的绝唱。

篇二:《琵琶行》赏析一曲琵琶为何打湿司马青衫姓名:叶胜勇班级:11级中文1班学号:202102021123唐诗是我国古代优秀的文学遗产之一,在世界文学宝库中叶绽放着独特的光芒。

而提起唐代诗人,很多人都会不约而同的想起“诗仙”李白、“诗圣”杜甫。

但我更关注的却是白乐天。

在我看来,白居易在诗歌上的成就堪比杜甫。

因为白居易的讽喻诗、现实主义诗歌的创作数量不比杜甫少,在关心现实人民疾苦的思想情感上也不比杜甫差。

我想如果杜甫和白居易的创作年代调换一下,或许“诗圣”的称号就是白居易的了。

琵琶行琵琶女形象描写有什么特点侧面烘托与正面描写相结合。

第一次是:忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

(侧面烘托琴技)第二次是:轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

扩展资料银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

(正面描写技艺高超)东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

(侧面烘托琴技)第三次是:座中泣下谁最多,江州司马青衫湿(侧面烘托琴技)在这里作者用侧面烘托与正面描写相结合的描写手法来展现琵琶女技艺之高超。

其实在古代诗歌鉴赏的表达技巧中,包括多种描写技巧,今天我们针对高考,一起来学习几种主要的描写技巧。

琵琶行中哪一句侧面烘托了琵琶女的技艺高超十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

曲罢常教善才伏,妆成每被秋娘妒。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

这四句通过直接描写与间接描写相结合的方法,生动的再现了当年琵琶女才高貌美,名噪京师的情景!琵琶行琵琶女的特点琵琶行并序中琵琶女的'形象具有以下特点:1、才貌双全,但受封建社会摧残的歌女形象。

2、晚景凄凉,遭社会遗弃,满怀愤懑。

3、对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉《琵琶行》并序中,作者续写了琵琶女自述身世。

自言”以下,用如怨如慕、如泣如诉的抒情笔调,为琵琶女的半生遭遇谱写了一曲扣人心弦的悲歌,与“说尽心中无限事”的乐曲互相补充,完成了女主人公的形象塑造。

女主人公的形象塑造得异常生动真实,并具有高度的典型性。

通过这个形象,深刻地反映了封建社会中被侮辱、被损害的乐伎们、艺人们的悲惨命运。

《琵琶行》音乐描写鉴赏一、比喻☆用了许多形象、新鲜、贴切的比喻来表现琵琶曲中复杂、细微的音响变化,给了读者十分深刻和具体的印象。

(角度)☆如以人们在生活中时常接触到的声音作比,以骤降的“急雨”比喻粗弦奏出的粗重繁促的音节:以小女儿般的轻柔“私语”比喻细弦轻细绵密的声音;以大珠小珠洒落在玉盘中的声音比喻乐声的清脆悦耳与高低交错;以花间流转的莺语比喻乐声的婉转流利;以冰下堵塞不畅的泉流比喻乐声的幽咽;以银瓶乍破水浆迸溅,铁骑突出刀枪齐鸣比喻乐声休止后又骤然响起时的铿锵激越;以撕裂丝绸的声音比喻四弦齐拔时乐声的短促脆亮。

(分析,不必面面俱到,但要到位)☆联翩的妙喻能赋予抽象的音乐以具体可感的声、色、形的形象,使人如闻其声,如临其境。

这些形象贴切的比喻;把乐音的特点和旋律的变化表现得淋漓尽致。

(艺术效果)二、侧面烘托☆“东船西舫悄无言”写听者沉浸在余韵之中,默默无言,像被磁石吸住了般不可动弹,衬托出了音乐强大的感染力。

“唯见江心秋月白”连大自然也停止了一切喧闹,江水忘记了流动,秋风忘记了瑟瑟地吹动枫叶秋花,月亮也遗忘了升落,它们都像中了定身魔法一样,这一曲琵琶,与大自然浑然融合,回响在茫茫水天之间。

☆在乐声戛然而止后,诗人用“东船西舫悄无声,唯见江心秋月白”两句,渲染出沉寂、清冷的环境气氛,借以烘托人们因沉浸于乐曲旋律而心神凝聚的情态,映衬乐曲余音绕梁,曲终犹在的动人魅力。

三、化无形为有形(化虚为实、以实写虚)☆作者写琴音化无形为有形,形象生动地写出了琴音的美妙与变化。

☆“大珠小珠落玉盘”将无形的琴声化作美珠落在玉盘上的形象之景,形象刻画出琴音的优美、圆润、清脆;而“间关莺语花底滑”又将琴音化作黄莺在花下啼叫以及泉水在冰下艰难地流动的画面,让读者通过真切的形象和画面更能感受到琴音婉转、凝涩的变化,身临其境。

欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

语文版高一语文必修二《琵琶行》评课稿本文将对高一语文必修二《琵琶行》进行评课,通过分析文本内容、揭示其意义和教学价值,从而帮助教师更好地教授这篇课文。

一、课文简介《琵琶行》是唐代文学家白居易创作的一首长篇叙事诗,描绘了悲凉、坎坷的人生境遇,以琵琶的形象寄托了诗人的思乡之情。

课文通过细腻的描写和抒情的语言,叙述了主人公卢仝的遭遇和内心的挣扎,引发了读者对人生苦难的思考与共鸣。

二、文本分析1. 内容解读课文以卢仝在边塞战场放弃战马而选择带着琵琶回家的经历为主线,通过描写卢仝琵琶的音乐和思想内涵,展示了主人公与命运的斗争。

首先,诗歌中的琵琶承载了诗人的思乡之情,具有象征意义。

其次,卢仝作为主人公,他放下战马,选择带着琵琶回家,表明了他的心境和价值观。

整首诗的情感起伏和思想内涵构成了《琵琶行》的主要特点。

2. 人物形象刻画课文通过精细细腻的描写,刻画了主人公卢仝的形象。

他身着战袍,频频透笑,展现出坚韧不拔的精神;同时,又有倔强和叛逆的特点,他放下战马,选择了琵琶,显示了他对传统价值观的挑战和对自我内心世界的追求。

3. 描写技巧分析《琵琶行》运用了大量的意象描写和修辞手法,使诗歌语言变得生动而富有表现力。

例如,通过对琵琶音乐的描写,借以抒发主人公内心的愁苦与忧伤,增强了诗歌的感染力。

此外,在描写琵琶声音的过程中,用到了比喻、拟人、对偶等修辞手法,使得诗歌更加具有艺术性和感染力。

三、教学价值1. 唤起学生的情感共鸣《琵琶行》表达了人生的苦难和挣扎,其中蕴含的情感对学生而言具有共鸣和启发。

通过在课堂上深入地讨论诗歌情节和内涵,可以激发学生对人生意义的思考,培养他们对人生的独立沉思能力。

2. 培养学生的文学鉴赏能力《琵琶行》运用了丰富的修辞手法和形象描写,通过对课文的解读和分析,可以帮助学生理解并分析文本的艺术特点和思想内涵。

同时,让学生参与到课文的解读中,培养他们的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 培养学生的表达能力通过阅读和理解《琵琶行》,并进行写作、演讲等形式的表达,可以培养学生的表达能力和修辞能力。

琵琶行第二课时教案琵琶行第二课时教案「篇一」学习目标:1、品味语言,体会诗中人物的感情学习重点:体味感情学习过程:一、导入:《琵琶行》这一首长诗的结构有些特殊,它给我们讲了一个故事,故事里还套着一个故事。

板书:哪位同学给大家概括一下全诗内容?明确:全诗讲了一个诗人夜遇琵琶女的故事,故事里的琵琶女对诗人讲了她身世漂零的故事。

下面我们就看一看诗人是怎样表达这两个故事的。

二、关于琵琶女(一)学生活动:速读小序,找出与琵琶女有关的文字。

在诗中找有关琵琶女身世的诗句。

将这两部分文字对照,让学生体会二者之不同。

明确:一略一详。

(二)重点研读第三段,请一位学生背:1、琵琶女的身世中,有一个很明显的前后对比,同学们说说是什么对比。

从前:“曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

五陵少年争缠头,一曲红绡不知数。

钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

”这些细节都出自实际生活的典型事件,表现的是琵琶女少年时的艺高、貌美、生活豪华,红极-时。

“钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污”的细节描写,活生生地刻画出一个青年女乐伎在逢场作戏中得意一时的情状。

作为一个被污辱与被损害者,在她的灵魂还没有战栗和觉醒时,击碎银篦,酒泼罗裙的一系列任性戏谑,正如一出蕴含悲剧意味的闹剧,令人深思。

现在:去来江口守空船,绕船月明江水寒。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

两相对比,世态炎凉,昔盛今衰。

琵琶女独守空船,夜深忽梦少年时欢乐事,于是起来弹琵琶,以解忧愁。

教师点拨:这真是弃我去者,昨日之日不可留,乱我心者,今日之日多烦忧。

梦回过去,醒后倍觉伤心。

她多么想回到过去的锦绣时代呀,年少风流,狂歌醉舞,万人捧场,豪奢张扬。

然而,当真的有人被她的琵琶声吸引,郑重邀请的时候,她怎样表现呢?明确:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

学生活动:请同学们重点分析此处琵琶女的心理。

教师:除了这一处动作描写,诗中还有两处动作描写也非常符合琵琶女此时的年龄与心理。

请同学们找一找。

明确:“沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容”、“感我此言良久立,却坐促弦弦转急”。

高中语文《琵琶行》鉴赏要点与课文赏析高中语文《琵琶行》鉴赏要点与课文赏析赏析,意思是欣赏并分析(诗文等),通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

以下是小编帮大家整理的高中语文《琵琶行》鉴赏要点与课文赏析,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

鉴赏要点1、对音乐的描写:这首诗对音乐的描写非常出色。

例如诗歌的第二段摹写《琵琶女》演奏《霓裳》和《六么》中出神入化地运用比喻等修辞手法写乐曲的抑扬顿挫,使读者如见其人,如闻其声。

诗人写的很巧妙,他写了三个有代表性的乐段。

第一乐段兼用比喻和摹声分写大弦和小弦,二者交错进行而由“大珠小珠落玉盘”之声,表现了急切而愉悦的情调;第二乐段用花底莺语的间关之声作比,再用一个“滑”字,使读者觉察到旋律变得轻快流畅了,接着又逐渐缓慢下来了,仿佛进入了半终止状态,并期待着变化的到来;第三乐段的“银瓶乍破水浆迸”是高潮,发展很快,接着就出现了“铁骑突出刀枪鸣”的热烈而紧张的场面,让读者有一种“余音绕梁”之感。

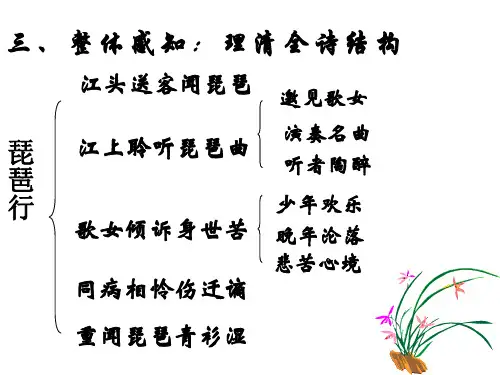

2、结构艺术:这首诗的结构艺术也很出色,琵琶女的三次演奏是贯穿全诗的主线,围绕着它,诗人将青、景、事高度融合在一起,绘制出一幅幅动人的图画。

三次演奏中,第一次是暗写,琵琶女没有出场,但客人和诗人都听到了其悲凉的演奏。

第二次是明写,琵琶女出场应诗人邀请演奏是诗歌的主体部分。

第三次仍是明写,但写得简略,这里主要是用音乐形象及其艺术效果补足“同是天涯沦落人”的内涵,鲜明地突出了全诗的主题。

课文赏析这是一首抒情性很浓的长篇叙事诗。

全诗结构上可分为五部分,分别用精练的语言概括为下列五幅图画:第一幅:江头夜送客图。

“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”交待了故事发生的时间、地点和景物,渲染了一种悲凉情景。

“举酒欲饮无管弦”“醉不成欢惨将别”,一个“惨”字点出了凄凉环境。

最后借江边月影,烘托出主客相对无言、黯然神伤的心情。

《琵琶行》中的琵琶女及诗人形象《琵琶行》中的琵琶女及诗人形象琵琶女是具有代表性的人物,代表的是封建社会的广大妇女的形象,写琵琶女揭示了封建社会的黑暗。

《琵琶行》是我国文学史上著名的长篇叙事诗,是白居易的代表作品之一。

下面是小编整理的《琵琶行》中的琵琶女及诗人形象琵琶女形象“千呼万唤始出来,犹报琵琶半遮面”,叙述女主人公出场,是人们经常吟咏的名句。

它的好处不仅在于准确生动地表现了琵琶女的神态,和此时此境的复杂心理活动,还暗示出她无限的幽愁暗恨。

“沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容”,叙述人物动作神情。

“沉吟”道貌岸然明回想往事学生的心情。

“放拨”、“插弦”、“整顿衣裳”、“起敛容”,既写动作表情,也写表现歌女讲述身世前的感情起伏。

其它如“自言本是京城女”等句子,诗人转述歌女自叙,笔调如怨如慕,如泣如诉,少年的欢乐受宠与年老色衰后的冷落寂寞形成对对照,道貌岸然出了歌女天涯沦落的无限悲伤之情。

诗人形象送客时的离别愁绪,听歌女演奏和自叙时感情共鸣,对远离京城环境的不适,春江秋月夜的一人独饮,这些叙述无不是诗人心曲的流露,直让人为诗人无故被贬黯然泪下,生出一腔怨恨。

拓展内容《琵琶行》原文、翻译及赏析唐代:白居易元和十年,予左迁九江郡司马。

明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。

问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。

遂命酒,使快弹数曲。

曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。

予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。

因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。

移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

《琵琶行》人物描写《琵琶行》作于唐宪宗元和十一年(公元816年)秋天,时白居易四十五岁,任江州司马。

白居易在元和十年之前先是任左拾遗,后又任左赞善大夫。

元和十年六月,唐朝藩镇势力派刺客在长安街头刺死了宰相武元衡,刺伤了御史中丞裴度,朝野大哗。

藩镇势力在朝中的代言人又进一步提出要求罢免裴度,以安藩镇的“反侧”之心。

这时白居易挺身而出,坚决主张讨贼,认为否则国将不国。

白居易这种主张本来是对的,但因为他平素写讽喻诗得罪了许多朝廷的权贵,于是有人就说他官小位卑,擅越职分。

再加上有人给他罗织罪名,于是贬之为江州司马。

江州的州治在今江西省九江市。

司马是刺史的助手,听起来也像是不错,但实际上在中唐时期这个职位是专门安置“犯罪”官员的,是变相发配到某地去接受监督看管的。

这件事对白居易影响很大,是他思想变化的转折点,从此他早期的斗争锐气逐渐销磨,消极情绪日渐增多。

《琵琶行》作于他贬官到江州的第二年,作品借着叙述琵琶女的高超演技和她的凄凉身世,抒发了作者个人政治上受打击、遭贬斥的抑郁悲凄之情。

在这里,诗人把一个琵琶女视为自己的风尘知己,与她同病相怜,写人写己,哭己哭人,宦海的浮沉、生命的悲哀,全部融合为一体,因而使作品具有不同寻常的感染力。

内容结构独特之处这首诗的思想内容和结构都有其独特这处.其一,他把歌咏者与被歌咏者的思想感情融而为一,说你也是说我,说我也是说你,命运相同、息息相关。

琵琶女叙述身世后,诗人以为他们“同是天涯沦落人”;诗人叙述身世后,琵琶女则“感我此言良久立”,琵琶女再弹一曲后,诗人则更是“江州司马青衫湿。

”风尘知己,处处动人怜爱。

其二,诗中的写景物、写音乐,手段都极其高超,而且又都和写身世、抒悲慨紧密结合,气氛一致,使作品自始至终浸沉在一种悲凉哀怨的氛围里。

其三,作品的语言生动形象,具有很强的概括力,而且转关跳跃,简洁灵活,所以整首诗脍炙人口,极易背诵。

诸如“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”;“别有幽情暗恨生,此时无声胜有声”;“门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇”;“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”;“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”,等等都是多么凝炼优美、多么叩人心扉的语句啊!白居易简介白居易,唐代著名现实主义诗人,字乐天,晚年号香山居士,又号醉吟先生。