传统陈氏太极拳缠丝功

- 格式:ppt

- 大小:36.17 MB

- 文档页数:36

陈氏太极拳螺旋缠丝劲导读:我根据大家的需要整理了一份关于《陈氏太极拳螺旋缠丝劲》的内容,具体内容:螺旋,是宇宙万物组合、运行、演化普遍存在的基本规律,任何物态运动都是无休止的、极复杂的、开放的复合螺旋运动。

下面是我为专门您整理好的:。

1.顺逆缠丝顺逆缠丝是陈式太极拳...螺旋,是宇宙万物组合、运行、演化普遍存在的基本规律,任何物态运动都是无休止的、极复杂的、开放的复合螺旋运动。

下面是我为专门您整理好的:。

1.顺逆缠丝顺逆缠丝是陈式太极拳的主要特征之一,也是此拳的精华。

陈鑫讲:"拳者,缠法也。

""不懂缠丝劲.即不懂拳。

"陈照奎先生讲:"以顺缠和逆缠为基本缠丝劲。

"缠,本义为围绕、缠绕之义。

《说文》中有"缠,绕也。

"因而缠绕即为走螺旋。

诗日:。

人人都会冲一拳,看吾冲拳玄不玄.太极冲拳螺旋劲,缠丝拧出快如电。

"在陈式太极拳中以小指领劲向手心方向旋转.同时,大指和小指相合形成瓦垄掌.为手的顺缠;以大指领劲,向掌心方向旋转,同时大指与小指相合,形成瓦垄掌.为手的逆缠。

当出腿或收腿时,如以脚掌外缘领劲,向脚心方向旋转,膝部向裆外方向旋转,即为腿的顺缠:如以脚跟里侧领劲,向脚心方向旋转,膝部向裆内方向旋转,即为腿的逆缠。

无论顺缠还是逆缠,都以螺旋运动为主要形式,再结合手法、腿法,形成陈式太极拳特有的缠丝劲。

陈鑫说:"学太极拳,学阴阳开合而已。

""太极拳之道.开合二字尽之。

"一般讲,所谓开,是指肢体和内劲向外伸展放大的意思;所谓合,是指肢体和内劲向内收敛缩小的意思。

但是.开合不仅仅是肢体的简单缩放,陈照奎先生讲:"开,在螺旋中开.而不是掰开;合,在螺旋中合。

"行拳中强调中节开.梢节合.在"单鞭""懒扎衣""白鹤亮翅"中讲求两肘相开,两手相合,两膝开,两脚合。

陈小旺大师论陈式太极拳缠丝劲

陈式太极拳“缠丝劲”又叫“缠丝功”,是陈式太极拳运动内缠外绕相结合的总称,也是陈式太极拳的灵魂所在。

缠丝劲”在河南方言中又称为“麻花劲”,取其缠绕象形之意,说明多股阴阳劲像麻花形状拧绕在一起,它的运动模式则是根梢(节)拧转,中节随动。

运动时类似“麻花钻”原理,钻头工作时,沿其中轴线螺旋下降,物屑却反方向沿着钻头纹线轨迹同步螺旋上升;身体同时螺旋下沉,手臂旋转上升的动作,在陈式太极拳盘架与推手较技中尤为多见,这就是在其中气贯串中,身躯与四肢缠丝结合的一种具体表现。

练习太极拳缠丝劲对身体的益处好处缠丝劲在人体内,是随着经络、血管、筋脉等等的曲线去运行的。

大家可以自己在手臂上,去查寻一下自身的血管、筋脉,你会发现它们是忽隐忽现的、一下子就不见了踪影。

下面由店铺给您介绍练习太极拳缠丝劲对身体的益处。

练习太极拳缠丝劲对身体的益处有一种人体运动方式,如:屈伸、蹲起、腾落、俯仰,好象是翘翘板在一上一下的,这就是我们所熟知的物理学上的杠杆原理。

它在我们的日常生活中是被广泛应用的,还有另外一种人体运动方式,比如:我们双手一正一反、朝不同的方向去用力拧干湿毛巾,以及螺丝钉被拧进木板,冲击钻通过旋转打穿墙壁,子弹经过来复线螺旋而出等等,这些就是螺旋原理。

人们通过日复一日的实践和总结终于发现:杠杆力和螺旋力的组合,可以产生更大的功效,并具有超强度的穿透力和破坏力。

当杠杆力和螺旋力的组合,在生活中比比皆是时;华夏先祖发明创造的太极图,也就是为了便于说明、诸多类似的各种现象。

图中阴阳并存,就好比是杠杆,阴阳鱼则更像是在螺旋的意思。

而在此基础上产生的“传统陈家沟太极拳”,就是通过拳术的方式,在巧妙地表现中华民族悠久的太极文化;其中的精华——缠丝劲,是完全依据太极图的原理在运行,所以是最科学的人体运动方式。

也正是因为如此,国外友人早已美誉此项运动为:中国历史上的第五大发明。

要想真正认识缠丝劲,首先,就得了解人体的经络。

经络是中医的说法,西医是没有这个概念的,因为,解剖后的人体是找不到经络的。

难道人体真的就没有经络吗?是不是中医界在故弄玄虚呢?其实不然,人体确确实实是有经络的。

这个所谓的经络,就是血管、筋脉、韧带、肌肉、骨骼、关节等等之间的空隙;而穴位,就是血管、筋脉、韧带、肌肉、骨骼、关节等,集中或者不完全集中的交汇地方;因此,才有小穴、大穴、死穴等要害之分。

要想真正认识缠丝劲,其次,还要了解人体的气血。

人体的内气,是有先天与后天之分的,二者合称为“中气”。

先天之气秉受于父母,是人的根本元气;后天之气,是指大自然之气和水谷生化之气。

陈济生静功缠丝太极拳口诀陈式济生太极拳,静功缠丝妙无穷。

无极静立意神敛,起势封着又能攻。

野马分鬃攻腋下,上下相随往前冲。

海底捞月亮翅变,挑打软肋情不容。

叉开双手飞上天,虚实分清踢正中。

搂膝拗步斜中找,手挥琵琶穿化功。

转腕旋膀任意用,退行四把倒卷肱。

棚履挤按须认真,千变万化在其中。

转身单鞭胸膛占,云手三进臂上功。

摇化单鞭采捌成,高探马上取双瞳。

右蹬脚时手要封,双峰贯耳卷巨风。

回身蹬脚膝骨迎,单鞭下势挑为锋。

提膝上打致命处,金鸡独立占上风。

下伤二足不留情,左右用法一般同。

摇化单臂托手上,左右穿梭两边封。

海底针要躯身就,扇动臂上托架功。

翻身护中横肘上,搬拦捶儿又称雄。

如封似闭手按定,十字手法变无穷。

全体大用意为主,凝神固气体要松。

陈济生先师在七十余年武术生涯中,经过对太极拳理论与实践的研究总结,深感各家太极拳都独具特点和优点,例如陈式的缠丝、杨氏的舒展大方、郝式的如踩薄冰之功、吴式的引进落空、孙式的开合等,以及许多尚未体会到的奥妙。

应用到技击推手当中,各有专门功夫,但都必须进行精细的研练,方能体会到其中的奥妙,因此有花费时间长,见效历年久的不足。

而这套静功缠丝太极拳不属于某一门派,是陈济生先生在多年研练陈式、杨氏、郝式、吴式、孙式等太极拳和太极球的基础上,结合早年练的八盘掌、游身八卦掌、迷魂掌和形意拳的体会,在实践中创编由来的。

静功缠丝太极拳具有静功和缠丝相结合的特点。

静功,即静站放松(做到全身肌肉无余紧张),大脑入静促使大脑皮层机能得到恢复和休息,使皮层内的兴奋与抑制过程由不平衡趋向平衡。

静功即是无极、无圈,无圈是上乘练法。

大脑入静,姿势正确、动作熟练以后,即可做到“静中有动,动中有静,有动似无动,无动似有动,似有意,似无意”,才能达到“拳无拳,意无意,无意之中是真意”的境界,这是达到祛病延年、强身健体和提高技击价值的关键。

缠丝即要求全身和四肢密切配合,做到无有不缠;缠丝为螺旋式运动,它在全身运动中做到大圈、中圈、小圈,以至无圈的缠丝;四肢包括上、下、左、右、顺、逆、内、外的缠丝。

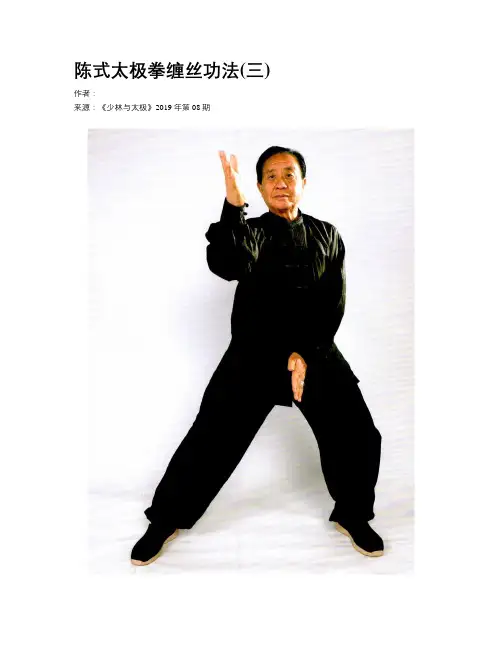

陈式太极拳缠丝功法(三)作者:来源:《少林与太极》2019年第08期六、开合交叉缠丝【练法】(1)下合时左手走上逆缠,右手变换方向走下逆缠,重心左移。

继而左手走下顺缠,右手走上顺缠,同时重心右移。

(图6-1~图6-3)(2)左下顺缠、右上顺缠时变换方向,走左下逆缠、右上逆缠,重心右移。

继而走左上顺缠右下顺缠,同时重心左移。

(图6-4~图6-7)【要点】開合交叉缠丝,交叉于胸前再开合,步法清晰,虚实分明。

【歌诀】开合交叉缠丝圈,胸前交叉分两边。

交叉相合可为引,双开可用手肘肩。

七、虚步立圆缠丝(左右)【练法】(1)右虚步立圆缠丝:左手上至面前,右手下缠至裆间,右脚向前迈步虚点地面,同时右手移至裆部。

继而左手下沉、右手上撩,左手上撩、右手下沉,双手交替画立圆,重心不动。

(图7-1、图7-2)(2)左虚步立圆缠丝;双手变换方向上提、向前推按,同时左脚向前迈步虚点地面,成左前虚步。

继而左手下沉,右手上提推按,双手交替画立圆,重心不动。

(图7-3、图7-4)【要点】身体中正,虚步到位,手随腰动。

【歌诀】右脚虚步,胸前立圆。

上撩眼睛,下护丹田。

上下不停,自然转圆。

立地生根,下盘稳健。

换成左虚,一样要圆。

上转推按,下护裆前。

以腰催动,领劲梢间。

上下圆活,精神倍添。

八、收势【练法】开右步,右手下沉与左手交叠,双手分掌于身体两侧,上托与肩齐平,同时重心下沉。

继而双手下按重心上移自然站立,收回左脚。

(图8-1~图8-5)【健身功效】胸腰折叠、双臂螺旋缠绕可改善脏腑气血运行,增强内脏功能,长期习练对高血压、心脏病、肠胃疾病大有益处。

缠丝疏通手臂大经络,可调节心神,使精神内守,内心平静安宁。

【要点】手势上行时意气需向下沉。

欲上先下,欲下先上,上下形成对拉劲。

【注意】在练习时,可分为高、中、低架子练习。

初学者多数练习中架,中架以自己的三脚宽距离为准,可根据自己的体力大小来定,也可作太极桩功练习。

九、缠丝功要诀1.太极拳的圆【太极拳圆的定律】脊椎为轴腰旋转,左右四十五度间。

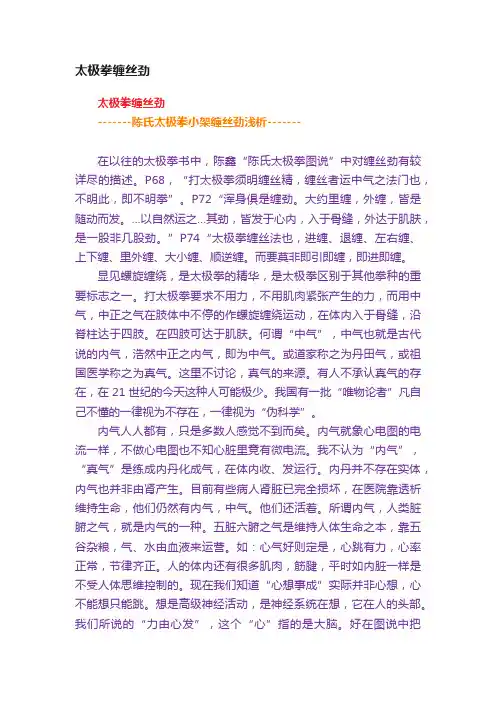

太极拳缠丝劲太极拳缠丝劲-------陈氏太极拳小架缠丝劲浅析-------在以往的太极拳书中,陈鑫“陈氏太极拳图说”中对缠丝劲有较详尽的描述。

P68,“打太极拳须明缠丝精,缠丝者运中气之法门也,不明此,即不明拳”。

P72“浑身俱是缠劲。

大约里缠,外缠,皆是随动而发。

…以自然运之…其劲,皆发于心内,入于骨缝,外达于肌肤,是一股非几股劲。

”P74“太极拳缠丝法也,进缠、退缠、左右缠、上下缠、里外缠、大小缠、顺逆缠。

而要莫非即引即缠,即进即缠。

显见螺旋缠绕,是太极拳的精华,是太极拳区别于其他拳种的重要标志之一。

打太极拳要求不用力,不用肌肉紧张产生的力,而用中气,中正之气在肢体中不停的作螺旋缠绕运动,在体内入于骨缝,沿脊柱达于四肢。

在四肢可达于肌肤。

何谓“中气”,中气也就是古代说的内气,浩然中正之内气,即为中气。

或道家称之为丹田气,或祖国医学称之为真气。

这里不讨论,真气的来源。

有人不承认真气的存在,在21世纪的今天这种人可能极少。

我国有一批“唯物论者”凡自己不懂的一律视为不存在,一律视为“伪科学”。

内气人人都有,只是多数人感觉不到而矣。

内气就象心电图的电流一样,不做心电图也不知心脏里竟有微电流。

我不认为“内气”,“真气”是练成内丹化成气,在体内收、发运行。

内丹并不存在实体,内气也并非由肾产生。

目前有些病人肾脏已完全损坏,在医院靠透析维持生命,他们仍然有内气,中气。

他们还活着。

所谓内气,人类脏腑之气,就是内气的一种。

五脏六腑之气是维持人体生命之本,靠五谷杂粮,气、水由血液来运营。

如:心气好则定是,心跳有力,心率正常,节律齐正。

人的体内还有很多肌肉,筋腱,平时如内脏一样是不受人体思维控制的。

现在我们知道“心想事成”实际并非心想,心不能想只能跳。

想是高级神经活动,是神经系统在想,它在人的头部。

我们所说的“力由心发”,这个“心”指的是大脑。

好在图说中把“心”放在了解剖学中心脏的位置,离大脑很近,如果把心放在脚踝位置那就太远了点。

陈式太极拳的腿部缠丝劲作用练好太极拳首先要练好腿部的力量,陈式太极拳作为传统的武术学,其腿部缠丝劲非常的有成就。

练好腿部缠丝也就能够体会到太极拳的好处了。

下面是店铺为大家整理的关于:陈式太极拳的腿部缠丝。

欢迎阅读!简述陈式太极拳的腿部缠丝陈式太极拳的精华体现在腿部缠丝上,也就是常说的推手,这就是技击的重心所在,练习到太极拳一定程度后,就可以研究缠丝劲了。

陈品三先生所谓:﹁打太极拳须明缠丝精(亦作劲);缠丝者,运中气之法门也,不明此,即不明拳。

缠丝劲分为顺逆二种,再配合动作的上下、左右、前后等就形成了立体型态的缠绕圆圈。

缠丝劲是源自中气,中气发于心内(古人之心犹今人之言脑),由肾而生,经命门而出入,动则出,静则入,藏于丹田,入于骨缝,外达肌肤。

陈式太极拳的腿部缠丝闻名于世界,这也是很多人学习太极拳的原因,腿部缠丝对身体的协调性有很大的提高。

陈氏谓﹕其在骨缝中者谓之中气,其形肌肤者谓之缠丝劲。

此言缠丝劲的本质及其生发情形,打拳时是浑身都是缠劲,而用以表现此种错综复杂,变化多端的缠丝劲的主体是臂与腿。

品三先生著作在单鞭着内咏诗云:东冲西打在单鞭,左右运行玄又玄,此精〈言缠丝劲〉皆由心中发,股肱表面似丝缠,斜缠顺逆原有定,最耐浅深细究研,究研功力真积久,且豁然太极拳,人身处处皆太极,一动一静俱浑然。

如欲浑然穷原象,三五光明月正圆,照临天下千万物,无物能逃耳目前,或擒或纵皆由我,头头是道悟源泉。

这首诗是说明了缠丝劲是由心中发而形于股肱为顺逆缠丝;股为腿,肱为臂。

太极拳是一门博大精深的学问,练好太极拳要不断的专研渗透,陈式太极拳的精华很多。

他说缠丝劲须要仔细研究,日久功深,豁然贯通,浑身都是太极缠丝劲,动静浑然,敌劲难逃我耳目,擒纵在我,这是因为我明悟了缠丝劲道理,自然而然成了太极浑然之象,无往不利了。

手与脚缠丝的配合,一般而言,是同一侧的手和脚,顺则同顺,逆则同逆;但也有例外就是在单脚独立与解脱擒拿时是可以不按此规律的。

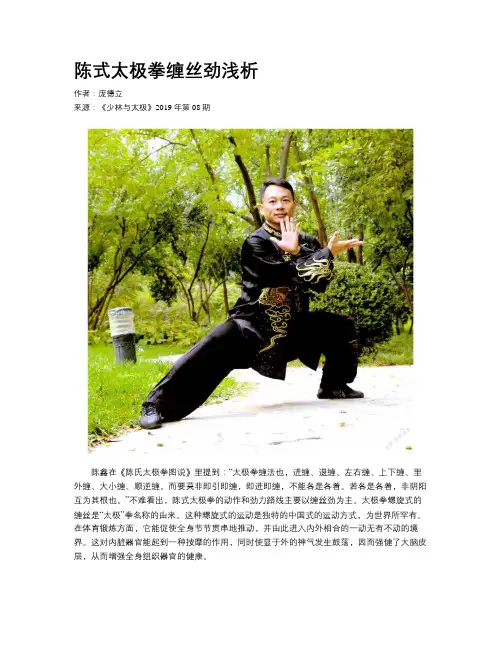

陈式太极拳缠丝劲浅析作者:庞德立来源:《少林与太极》2019年第08期陈鑫在《陈氏太极拳图说》里提到:“太极拳缠法也,进缠、退缠、左右缠、上下缠、里外缠、大小缠、顺逆缠。

而要莫非即引即缠,即进即缠,不能各是各着。

若各是各着,非阴阳互为其根也。

”不难看出,陈式太极拳的动作和劲力路线主要以缠丝劲为主。

太极拳螺旋式的缠丝是“太极”拳名称的由来。

这种螺旋式的运动是独特的中国式的运动方式,为世界所罕有。

在体育锻炼方面,它能促使全身节节贯串地推动,并由此进入内外相合的一动无有不动的境界。

这对内脏器官能起到一种按摩的作用,同时使显于外的神气发生鼓荡,因而强健了大脑皮层,从而增强全身组织器官的健康。

陈式太极拳缠丝劲按其性能可以分为两种基本的缠丝。

一种是以中指为轴,小指领劲的顺缠丝,顺缠丝内绝大多数是捋劲。

另一种是以中指为轴,大指领劲外翻的逆缠丝,逆缠丝内绝大多数是拥劲。

顺缠、逆缠在身体的表现上各有不同,但又互为其根。

这两类缠丝劲存在于太极拳运动的一切过程中,并贯穿始终。

不管是进缠退缠,还是左缠右缠,都离不开劲力的发放和蓄劲。

发放为出劲发劲,蓄劲为入劲合劲。

在太极拳的运动过程中,内在的劲力路线为:“力起于脚,行于腿,主宰于腰,而形于手指。

”外在的动作路线为:“旋踝转膝,旋胯转腰,旋膀转腕。

”外在螺旋缠绕的肌肉骨骼与内在节节贯穿的劲力意识相结合,达到内外相合、完整统一的动作表现形式。

拳论云:上欲动,下必催之,下欲动,上必领之;中间动,上下合之;上下动,中间随乞梢节领,中节随,根节催。

练拳时如果手是直伸直缩而不翻转手心、旋腕转膀,腿是前弓后绷而没有左右旋转、旋踝转腿的配合,就会发生“顶抗”“顶牛”的比力的缺点。

下节也就是腿部,缠丝劲腿上动作的表现形式是“旋踝转膝”。

从人体骨骼结构来说,踝关节与膝关节在不受外力影响的情况下,这两个关节只能前后弯曲和扭动。

怎样才可以做到“旋踝转膝”呢?每个关节都是由两根以上的骨骼形成的,这样就形成中间的关节腔。

陈式太极拳缠丝劲八卦步和单换掌的结合我们可以练三种或五六种不同的单换掌式来和八卦步结合。

一.假定走八卦步时,敌人在对面打来;二.假定走八卦步时,敌人在背后打来-三.假定走八卦步时,未与敌臂相搭而主动地转向敌后,觅机攻敌。

一.开始由起式起,先走两三个圈,然后以狮子形式站住,继位左臂成弧形与肩平,姆指向上,右掌搭左手腕,涵胸、缩肚成坐马式,乃使腰劲转一百八十度至后方,在旋转时,胸腹渐渐由涵胸转为鼓荡,到一百八十度时双手发劲分开,使臂与肩乎,两臂平行,手掌垂直,手指向上,手心向外,然后依上述练习单擦掌之法演习。

如此左右双方,翻复演两三次后,乃转演第二式之单擦掌。

第二式乃假定敌人尾随在后,已进至可以击我后背之距离,当其正欲发拳时,我即扣右脚转身,右手姆指向下转,使姆指向下与转身相配合,而成坐势,以褡住敌来攻之手或臂,然后换掌,以右手压住敌腕或管而抽出左掌击敌,或成单挨掌开始用八卦步向前走圈。

此式亦可翻复左右,走数圈,以资锻炼。

第三式乃假定敌人在中心,而我用八卦步和八卦掌,统敌游走,尚未与敌相搭,但为使敌人心神迷乱,又欲转向敌背,以便易于袭击敌背起见,故在突然间用扣脚,转一百八十度如敌亦转向,应即用第二次扣脚,又作一百八十度转向,如此不断转变,自已转至敌人背面而袭之。

但在练习时,。

当转一百八十度后即向前用八卦步绕圈,亦可左右绕圈二、三次。

至此,我希望能注意扣脚的重要及其方法。

扣脚是转变方向最简易的方法,当扣脚时,必须注意两脚之角度,使一扣脚,即知为一百八十度、或四十五度、或三十度之转,如作一百八十度的转动时,两脚须成九十度角。

假定敌人在左,我便须先将左脚伸直,平放地面,右腿先以右膝盖与左膝盖相碰,右脚根向外。

此时因惯性关系,身体仍在向一刖推进,故左右两膝盖相碰后,右脚自然会落地,和左脚成九十度角,且冲一刖之力全失。

右脚不可未经二膝相踫而直接落地。

于是立即用腰劲向左转,而左臂亦翻掌伸直,使拇指向下,掌心向前,呼应腰劲向左,用劲,成坐势。

陈式太极拳缠丝技法举例吕复兴2012年编者:本文作者为陈式太极拳家马虹先生的弟子,黑龙江省望奎县人。

“太极拳,缠法也”,缠丝劲是陈式太极拳的固有特点与精华,在意念指导下以丹田带动、腰脊为轴心、周身螺旋形式运化,令三节、九窍、十八球节节贯穿,使内气缠绕于肌肤之内,中气贯通于骨髓之中,形成一动无有不随的独特空间曲线运动方式,完成身体各部分的公转与自转。

这种劲由内及外、由里及表、由中而发,对称协调、无所偏倚、无过无不及,运用时能刚能柔。

其刚时,挨到何处何处击,出手见红,无坚不摧;其柔时,连绵缠绕,使人难入难出,如蝇虫落胶,有翅难飞。

就用法而言可分为上缠、下缠、左缠、右缠、外缠、里缠、大缠、小缠、前缠、后缠、正缠、反缠等。

但总的规纳起来也就是顺缠与逆缠。

就其基本方式而言可分为,一顺一逆或双顺双逆,其它方法皆为变化之法。

从健身上讲,缠丝劲的产生与传递方式正好是疏通经络,调理脏腑功能,加速人体新陈代谢、改善人体机能的过程。

人体机能的改善与增强需要血液的营养与滋润,血是机体精神活动的主要物质,机体的运动与感觉都离不开血液的濡养,故《灵枢·平人绝谷》说:“血脉和利,精神乃居。

”人若气血充盛,血脉调和通畅,则精神充沛,神志清晰,脏腑坚韧,肌肉丰满,感觉灵敏,活动自如。

欲达此况,推动血液运行之气要强,血液要充盈,脉道要畅通无阻,而周身无处不缠丝的陈氏太极拳运动正好符合这一条件。

在行云流水般的行功中,通过意气运动配合螺旋缠绕的方法,加强人身血液的循环功能,使联络脏腑肢节沟通上下内外的脉道更加畅通无滞,令气血运行全身,使周身各个部位得到相互“按摩”,从而加大了骨骼、关节、肌肉、韧带之间弹性,增强了骨的营养,使骨密质增厚,使骨松质的排列更加整齐有规律,因而骨头更加粗壮、坚固。

同时还会使关节囊增厚,韧带增粗,关节周围肌肉力量增强,加强了关节的牢固性,伸展性,令关节的活动幅度增大,灵活性增强,为行拳走架,推手技击打下坚实基础。

太极拳缠丝劲的特效功能——谁缠谁知道!缠丝劲在太极拳内气中的功效,即表现形式,在练习中,能帮助去僵求柔的功效,达到疏通经络、引动内气,协调内气于外形的结合,使内气逐渐充实壮大饱满,培根润圆,促进健身、强体。

提高技击性能和自卫防身,然后达到实战奥妙无穷。

一、缠丝劲对健身的关系练习太极拳是锻炼身体的好方法,经常练习能使人身体强健,精力充沛,祛除疾病,延年益寿。

应知人体气血每秒都在周流循环,如果气血不畅,人就会生病。

气血在人体内走的不是直线,而随筋脉走曲线。

陈式太极拳的缠丝劲就是引导内气在体内循环,促使经络沿曲线旋转,引导气血周流,加速人体内的新陈代谢,从而避免或减少疾病产生,达到养生、健体的目的。

这就是陈式太极拳中的缠丝劲对身体循环系统的作用。

同时陈式太极拳缠绕螺旋运动,又有助于肠胃有序的蠕动。

强化消化系统的功能,改善血液循环,增加食欲,促进食物消化和营养的吸取。

所以练习缠丝劲是防病、养心、强身的好方法。

二、缠丝劲使筋骨、关节、肌肉全面得到锻炼缠丝劲就是以缠丝螺旋运动方式,产生合理的生理负荷,使骨骼、关节、肌肉达到全面系统的锻炼。

促使骨质增厚,骨径增粗、肌肉增强,并富有弹性力。

对各种经骨排列更加整齐规律,加强肌体内的新陈代谢,骨质更加坚固抗折、抗压、扭转等方面的性能得到全面提高。

三、练缠丝劲着重于去僵求柔太极拳通过放松性的缠绕螺旋运动,得到肌腱和韧带增粗、增强、胶源含量增加,体内细胞核增多,关节软骨增厚,加上肌肉力量的增强,这就加大了关节的灵活性、韧带和肌肉的柔韧延伸性,从而使关节活动范围加大,韧带性能增强,经过螺旋缠丝劲的反复拧转绞动,使全身各部肌纤维都得到活动拉长,减少体内脂肪,肌纤维数量增加,弹性力增强,达到去僵求柔和矫正外形健美的效果。

四、缠丝劲有技击、自卫御辱之功明曰:“浑身俱缠劲、里外缠、皆是随动而发”。

其劲皆发于心内,随气运行入骨缝,外达于肌肤,内劲聚非散,则为中气,浩然正气。

可分为:胳膊劲由心发、行于肩、过肘、至指,此为顺缠法。

缠丝功概述缠丝功概述陈式太极拳的动作,左旋、右旋、上下螺旋,用缠丝这个名词来形容陈式太极拳的动力形式,缠丝的方法叫缠丝法,用缠丝的方法练的劲叫缠丝劲,用这种方法练的功叫缠丝功。

第一段丹田以顺向中轴,丹田左右旋转,丹田的旋转影响到虚的,虚感的缠丝,丹田的旋转影响到肩、肘、手,肩、肘、手的缠丝,丹田的旋转影响到髋、膝、踝,髋、膝、踝的缠丝。

以丹田为核心,一动全动,节节贯穿,这就是第一段丹田左右旋转的运动规律。

丹田左右旋转影响到手,大指领膝向外旋,小指领膝向内旋,当大指旋到外旋的时候,气由丹田通过后背,形于手指,手指会感到热或胀,气从背后到肩不可以停留,马上到肘,到肘时不可以停留到手。

一节一节贯穿起来,在肩部停留叫顶,在肘部停留叫顶,在手部停留叫顶。

气到手以后向里旋,小指向里旋,气从手的方向到丹田来,阴阳的变化,好像太极图在旋转,黑的一面转到白的一面去,白的一面又转到黑的一面去,叫阴极生阳,阳极生阴,气到手指叫阳指,继续走就到丹田里,叫顶,不可以再走,把手指转化向丹田方向来,叫阳极生阴,气到丹田不可以再走,再走产生丢的现象,那么从丹田通过重力到手指来,这叫阴极生阳,不停的变化阴极生阳的阳极生阴,这就是第一段的主要运动规律,丹田左右旋转为主。

第二段,丹田中的横向中轴,前后旋转形成了胸腰折叠运用法,胸腰折叠运用法,在胸腰折叠运用法以后,关节一节一节这样转动的,在这样转动以后,气到手指,反方向转动的时候,气沉于丹田,还有一些配合的,开胸,胸腰折叠,配合一点。

第一段的运动规律。

第二段呢是以胸腰折叠运化为主,丹田以横向中轴为主,前后旋转为主,但是绝大部分的动作都是两段两种不同的运动规律配合在一起的,比如说金刚捣碓,它第二段的运动规律以转这第一段,用的旋转,再一转这就是第二段,胸腰折叠的运化,转过来以后继续走,这是第一段的运动规律,这两段不同的运动规律都可以归纳成一种,都是以丹田为核心,一动全动,节节贯穿,这就叫万法归一,太极拳千变万化,但是它总得有一个规律,总结起来,我们学太极拳首先抓住这个要点,才能够待发,如果不知道去抓这个要点,光从外形动作上去模仿,学了很多套路,不懂得根本的东西,起到的作用呢,事倍功半,如果我们能够抓住这个要点,把这个方法运用到这个套路中去,你真正掌握这个方法可以发挥出来千千万万个变化,用这个方法来学习太极拳,就可以起到事半功倍的作用。

什么是陈式太极拳的缠丝劲?太极拳爱好者对“缠丝劲”并不陌生,尤其是陈式太极拳、洪传陈式太极拳练习者。

可是,细细研究起来,我们又难以讲清楚什么是缠丝劲? 它的典型形式是什么? 训练的要点步骤是什么? 具体实作时又是怎么随机应用的? 诸如此类问题,困扰了不少太极拳爱好者。

太极拳定向旋转动作产生缠丝劲,而旋转是武术动作中普遍存在的运动方式。

比如,长拳中的冲拳动作路线虽然是直线,但是拳的力量却也是成螺旋式向前发出的,从力的运行轨迹上来说,这样的力也是一种缠丝劲。

在形意拳中最常见的劈拳的动作是由三体式开始的,在步法的配合下,一手下按回带,另一手前探翻转下劈,动作以翻转为主;钻拳则是一手翻转盖压,另一手向前上方旋转而出,要求小指一侧上翻,动作也以旋转为要。

前者的翻和后者的旋所产生的劲力也都可称之为缠丝劲。

在八卦掌的拳诀中就明确要求“拳宜滚出滚入”,这种滚出滚人本身就是旋转,旋转产生的劲力也可以称其为缠丝劲。

由此可以得出结论:缠丝劲不是太极拳独有的,是普遍存在于武术动作之中的,其它流派动作中的缠丝劲与太极拳的缠丝劲在形式上并没有什么区别,只不过是把劲力方式放在次要地位;而太极拳却是把缠丝劲作为核心劲法形式而贯穿始终。

陈氏太极拳的身体缠丝运动规律,可分三种表现形式。

1.躯干部位:以身躯正中为轴线(上通百会穴,下至会阴穴一线贯串,即身躯中气之通道),腰为主要动力,以套腰劲、花腰劲、螺旋腰劲为主要训练方法,同时旋脊转腰、胸腰折叠蛹动和胸腰运化,从而引导身体内部的气机运聚。

2.上肢部位:以胳膊正中为轴线,以中气贯串、双肩微微前卷里合、对拉拔长、接骨斗榫、松开似脱、互为催领、互相传递,同时旋腕转膀,促使肱骨旋动,尺挠二骨拧摽翻转,双手顺缠或逆缠,双肘松垂,随之同步旋转,从而引导双手臂的节节贯串之劲。

3.下肢部位:以腿正中为轴线,中气贯串,双胯同时松开,争衡前卷里合,裆劲撑圆,开膝合髌,双腿里缠,旋踝转腿,股骨旋动,双足拇趾领劲缠动,胫腓二骨拧摽翻转,从而引导双腿和双脚的节节贯串。

太极拳绝活缠丝功怎么练习太极拳是一种用意不用力的缠丝运动,要练到全身放松,屈膝松胯,塌裆坐腿合住劲,以腰胯为轴心左右旋转,手随腰动。

这才是强化训练内功和技巧的独门绝活。

以下是店铺为大家整理的太极拳绝活缠丝功,希望你们喜欢。

太极拳绝活缠丝功太极名家冯志强在书中强调:“打太极拳须明缠丝功,不明此即不明拳,缠丝功隐于体内。

入于骨缝,循经走脉,缠绕运行,是流布全身的一种内功。

缠丝是陈式太极拳独特的运行方法。

”“内外双修乃是到达太极高深境界的必由途径。

操演太极拳之时即是修炼内功之际。

外功(指武技)主练身手步,内功(指道功)主炼精气神。

只修内而不修外则肢体不灵,只练外而不修内则气血不活。

外功是内功的效能,内功是外功的根源,二者合一方是武功。

”太极名家洪均生也在书中强调:“按正规讲,大腿根的高度,应当随裆劲的松塌而和膝部略平,在步法进退肘,只能以腰的旋转带着小腿变化。

但这种功夫如今习陈式者多练不到了。

”洪均生强调了这种功夫练不到的主要原因是腰腿动作的不到位。

拳论说:“每见数年纯功,不能运化者,率皆自为人制,双重之病未悟耳。

”这双重之病就是腰腿动作不到位。

拳论又说:“有不得机、不得势处,其病必于腰腿求之。

”所以腰腿动作不到位就是太极拳练功最大难题,也是练拳不练功的分界线。

而如今大多数人在练拳时没有全身放松,只会手动,而根本不会腰胯转动。

四十年前笔者在河南省焦作市工作时,拜范鸿信先生为师,学习陈式太极拳,十年后范先生调到开封后我与他失去了联系。

后来笔者在温县岳村工作时,有缘遇到高人指点,笔者的功力又上了一个台阶。

这位高人就是太极宗师陈照丕的外甥、陈式太极拳传人杨松泉先生(小名叫小泉)。

真是“听君一席话。

胜读十年书”,“不得真传不入门,多走弯路不出功。

一层功夫一层理。

功夫不到理不明”。

杨松泉先生的拳架动作是一步到位,“神气鼓荡,刚柔相济,周身一家。

外练身手步,内炼精气神”。

杨松泉先生的功夫是“随意举动,自成法度;挥之使去,不得不去;引之使来,不得不来;内劲猝发,摧枯拉朽,入木三分”。

如何练出陈式太极拳的缠丝劲陈式太极拳缠丝劲在习练者的手型上表达最为明显,主要显现为“瓦楞掌”。

而太极拳的手型又是根据手法需要而定。

太极拳虽名为拳,其实是以掌法为主。

掌法的表达在整个套路中占有主要地位。

掌型正确与否,是练太极拳的关键。

陈式太极拳掌型要求:大拇指根合向小指,指尖后仰,其余四指依次向手背方向舒展错开,五指束住。

请练者按此要求试作,手即能在某种程度上体会到“缠丝劲”的感觉。

在其他太极拳式中应用正确掌型,也能产生类似感觉,如戳对方喉时所用的“高探马”也是这样掌型。

这个拳式是指法而不是掌法。

不论是指、掌、拳、钩都不能单用“直”作为理解。

因为太极拳是螺旋运动。

如陈鑫的《陈氏太极图说》中“人身缠丝图说”一图,其浑身都标注有缠劲的“路径”,大约里缠,外缠,皆是随动而发。

有左手前,右手后;右手前,左手后,而以为顺合者。

亦有左里合、右背合者。

还有用反背劲,而往背面合者。

各因其势变之状态,而以自然者运之。

这便是陈式太极拳掌法的基本规律。

正确的缠丝劲手法能够使练者清气上升。

而表现在步法上为:足大指待手气走足后,乃与手一齐合住,此时方可踏实,即五足指抓地使练者浊气下降,这便是足缠劲的功夫。

缠丝的内劲:其劲皆发于心,内入于骨缝,外达于肤。

左手属于阳内圈,为左手与左足所运之圈;右手属阴外圈,为右手与右足之圈。

值得注意的是,两手非更迭转实,一齐运动,而是左手略先,右手略后。

右手在内,为机之动,是阳先阴后,其运动势为阳内阴外。

合万物阴阳交合之意,执阴阳两端为一之用。

孟子曰:“志者,气之帅;气者,体之充。

心如将军,气如兵,将军一出令,则士卒皆听命。

”清气上升行于手,浊气下降行于足,气皆行到指尖止。

气之上行、下行就似两橛,执此二橛于一气,并将此贯运行于股肱内,合手而足于其中,缠丝劲继而显现无余。

陈鑫所谓内劲(中气)皆为由腰腹发动的劲,此劲经脊背而带动大小臂旋转,贯穿于手指。

臂向里转,小指走扣劲,是里缠丝;臂向外转,大指走扣劲,是为外缠丝。

陈式太极拳缠丝劲的路径路线(转贴)根据《陈氏太极拳汇宗》陈鑫著作部分,手与腿的缠丝劲有顺和逆之分,凡是顺缠劲都是从实腿的腹侧腰隙开始,凡是逆缠劲都是从背侧腰隙开始,并且主张行气运劲时注意经络穴位。

作者试验了陈鑫提供的练法,认为顺缠从腹侧腰隙开始,逆缠从背侧腰隙开始,是对腰隙锻炼较为全面的方法,是可以采取的(一般练法腰隙的抽换只从两腹侧开始)。

但是经络穴位就不一定要去注意它,因为太极拳缠丝劲的练法是要"行气运劲无微不到",气血流转贯注,对三阴三阳的经络系统,无所偏倚。

如果注意了运转经何穴位,反而有偏倚,有刻舟求剑之弊。

为了介绍一种新的练法,供爱好太极拳而又通晓经络学说者的研究和参考,故仍将陈鑫的主张归纳如下。

手顺缠劲:(从实腿的腹侧腰隙起,里往外缠为顺缠)内劲由实腿的腹侧腰隙上行至日月,达肩井,向肩颙;下行至青灵、少海,经上廉、下廉,达阳池,注五指,或由阳池向大指根从手背再缠至小指腓,里转小指肚,依次贯注于无名指、中指、食指、大指肚。

指向前合,劲贯九分,神气要贯到十分。

逢虚腿一面的手顺缠时,内劲也由实腿的腰隙起,斜行至虚腿一面的日月而运转。

手逆缠劲:(从实腿的背侧腰隙起,外往里缠为逆缠)内劲由实腿的背侧腰隙起,上循背后膏肓、魄户、附分逆行而上至肩颙,经消泺、清冷渊,达少海,向上廉,经支沟、阳池,至大指掌,分注五指肚。

逢虚腿一面的手逆缠时,内劲仍由实腿的背后腰隙起,斜行至虚腿一面的背侧;随即上行至膏肓而运转。

手的顺缠、逆缠,有一顺一逆(右顺左逆和左顺右逆)、双顺、双逆之分,错综复杂,因势而异。

左右手同时运行,不分先后。

运转时须以意轻轻运行,不可着力,不可使气,着力使气则犯硬,甚至有流弊。

动作越轻缓越好,能轻缓可以揣摩所运之劲从何处而起,到何处而止,柔顺中正,呼吸不促,气血通行无滞。

成势时,手臂微向前合,微屈不直;不可过,过则无蓄势,不能滔滔不绝,气也只能至肘,不能至指;不可太屈,太屈为不及,不及则手臂成直角无劲掤。

太极缠丝技巧太极缠丝技巧 太极拳是极富中国传统民族特⾊元素的⽂化形态。

今天⼩编给⼤家讲解下太极缠丝技巧,希望⼤家喜欢。

(⼀)“缠丝劲”的真意 太极拳爱好者对“缠丝劲”并不陌⽣,尤其是陈式太极拳、洪式太极拳练习者可谓是⼀动俱为缠丝。

可是,细细研究起来,我们⼜难以讲清楚,什么是“缠丝劲”,它的典型形式是什么?训练的要点步骤⼜怎样?具体实作时⼜是怎么随机应⽤呢?诸如此类问题,困扰了不少太极拳爱好者。

在⾃然界中,⽔流的旋涡是螺旋推进的,藤类的植物攀缘树⼲或者篱笆都是把藤条缠绕成螺旋上升状,这些螺旋线状,⼤家早已司空见惯。

太极拳运动中,⼈肢体的⽴体运转也是相同的道理。

由定向旋转产⽣的劲⼒都是呈各式螺旋缠丝状的,我们⼴义上都可谓之“缠丝劲”。

可以说,“缠丝劲”法是整体轻灵运转的根本劲法,是⾼层次太极拳内劲的主体。

只是因对其内涵的把握有⾼低之分,故表现形式有明暗之别。

(⼆)各家武术中的“缠丝劲” 太极拳形意结合定向旋转动作产⽣“缠丝劲”,⽽旋转是武术动作中普遍存的运动⽅式。

⽐如,长拳中的冲拳动作路线虽然是直线,但是拳的⼒量却也是成螺旋式向前发出的,从⼒的运⾏轨迹上来说,这样的⼒也是⼀种“缠丝劲”。

形意拳动作翻转硬上, 产⽣的劲⼒也都带着“缠丝劲”。

在⼋卦掌的拳诀中就明确要求“拳宜滚出滚⼊”,这种滚出滚⼊本⾝就是旋转,旋转产⽣的劲⼒也可以称其为“缠丝劲”。

由此可以得出结论:“缠丝劲”不是太极拳独有,“缠丝劲”是普遍存在于武术动作之中的,其他流派动作中的“缠丝劲”与太极拳的“缠丝劲”在形式上并没有什么区别。

只不过⽽把劲⼒⽅式放在次要地位,⽽太极拳却是把“缠丝劲”作为核⼼劲法形式,贯穿始终,讲究内外动静互为其根,更细更严,成为⼗三势的灵魂。

所以不丢不顶,呈太极之相。

(三)“缠丝劲”训练的基本形式 太极拳本⾝的运动⽅式决定了“缠丝劲”训练的⾸要性。

太极拳要求动作须沿弧线运动。

要想达到这⼀运动⽬的,必须通过⾝体的内外协调旋转才能实现,也正是因为有了⾝体的旋转才产⽣螺旋式运动,才产⽣了整体的“缠丝劲”。