第一章美及美的本质

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:15

大班美学知识点总结大全一、美的概念1.美的本质美的本质是指人们对于美的感觉和认识的本质特征。

美的本质是主观的,即它是由人的主观感受所决定的,因为不同的人对于美的认识和感受是不同的。

另外,美的本质也是客观的,因为美并不是人们随意臆想出来的,而是存在于客观世界中的。

2.美的特征美的特征包括以下几个方面:一是美的客观性,即美是客观存在的,不依赖于个人的意识和情感;二是美的相对性,即美是因人而异的,不同的人有不同的审美标准和偏好;三是美的历史性,即美是随着历史和社会的发展而不断变化的;四是美的统一性,即美具有一定的内在联系和一定的统一性。

二、艺术的概念1.艺术的定义艺术是人类根据自身的审美需求和创造力,通过某种形式的表现方式来表达情感、思想和观点的活动。

艺术可以通过绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影等形式来实现。

2.艺术的分类艺术可以按照不同的标准进行分类,比如按照表现形式可以分为造型艺术和表演艺术;按照内容可以分为文学、音乐、绘画、雕塑等不同类型的艺术;按照功能可以分为舞蹈、戏剧、建筑等不同形式的应用艺术和纯粹艺术等。

三、审美的概念1.审美的定义审美是指人们对于美的感知、鉴赏和创造的活动。

它是一种主观的、情感性的、理性的、综合性的活动,包括感知美、鉴赏美和创造美等方面。

2.审美的功能审美有以下几个主要功能:一是满足审美需要,即通过审美活动来满足人们对于美的追求和欣赏的需求;二是提高审美情感和审美能力,即通过审美活动来提升人们的艺术鉴赏能力和审美情感;三是拓展审美视野,即通过审美活动来开阔人们的视野和提高人们的文化品位;四是提高审美修养,即通过审美活动来提高人们的思想境界和修养品质。

四、美学的基本理论1.美的产生和作用美的产生和作用是美学的基本问题之一。

美的产生主要是通过物质形态、情感体验和理性认识三个层面来实现的。

美的作用主要包括美的教育作用、美的情感作用和美的审美作用。

2.美的标准和规律美的标准和规律是美学的研究内容之一。

第一章美的本质问题第一节美在心还是在物1美的本质问题•朱狄《当代西方美学》:“美的本质问题是美学中最根本的问题。

”•俄罗斯古谚:“因为美丽而可爱,还是因为可爱而美丽?”•1999年全国大专辩论会的题目就是“美是客观存在还是主观感受?”•关于“美的本质”的争论的核心:美在心还是在物?1.1 关于美的本质问题的争论,是哲学争论•哲学并非智慧,乃是“爱智慧”。

•罗素《西方哲学史》:在柏拉图,哲学乃是一种洞见,乃是“对真理的洞见”。

它不纯粹是理智的;它不仅仅是智慧而且是爱智慧。

斯宾诺莎的“对上帝的理智的爱”大体也同样是思想与感情的这种密切结合。

凡是做过任何一种创造性的工作的人,在或多或少的程度上,都经验过一种心灵状态……我以为在艺术上、在科学上、在文学上以及在哲学上,大多数最美好的创造性的工作都是这样子的一刹那的结果。

1.2 哲学介于神学与科学之间•罗素《西方哲学史》:哲学,就我对这个词的理解来说,乃是某种介乎神学与科学之间的东西。

它和神学一样,包含着人类对于那些迄今为止仍不确切的知识和不能肯定的事物的思考;但是,它又象科学一样是诉之于人类的理性而不是诉之于权威的。

不管是传统的权威还是启示的权威。

1.3哲学家所思考的古怪问题•世界是分为心和物吗?如果是这样,那么心是什么?物又是什么?心是从属于物的吗?还是它具有独立的能力呢?•宇宙有没有任何的统一性或者目的呢?它是不是朝着某一个目标演进的呢?究竟有没有自然律呢?还是我们信仰自然律仅仅是出于我们爱好秩序的天性呢?1.3哲学家所思考的古怪问题•人是不是天文学家所看到的那种样子,是由不纯粹的碳和水化合成的一块微小的东西,无能地在一个渺小而又不重要的行星上爬行着呢?还是他是哈姆雷特所看到的那种样子呢?也许他同时是两者吗?•有没有一种生活方式是高贵的,而另一种是卑贱的呢?还是一切的生活方式全属虚幻无谓呢?假如有一种生活方式是高贵的,它所包含的内容又是什么?我们又如何能够实现它呢?善,为了能够值得受人尊重,就必须是永恒的吗?2 “美是什么”问题的几种答案•2.1 “美是什么”问题的始作俑者:苏格拉底(socrates,前470年—前399年)•“苏格拉底的妻子”是悍妇、坏老婆的代名词。

《美学概论》目录绪论第一章美的起源第二章美的本质第三章审美领域第四章形式美论第五章审美类型第六章美感经验第七章艺术美参考教材《美学原理》王德胜绪论:什么是美学?什么是美?这些问题众说纷纭。

第一节美学的历史与现状自有人类生活以来,审美活动就一直存在。

大约在18世纪中叶,美学作为一门独立学科出现了。

一、历史上的美学美学的诞生、发展、成熟是一个历史的过程。

(一)古典阶段前美学时期:西方从古希腊罗马到文艺复兴时期。

中国从先秦两汉到近代。

中国古代文献有零散的关于美的论述。

《国语》中的伍举论美:“夫美也者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。

”孔子说《韶》乐“尽美矣,又尽善也”而《武》乐“尽美矣,未尽善也”直至近代王国维,中国美学开始与西方接轨。

子在齐闻《韶》,三月不知肉昧,曰,¡®不图为乐之至于斯也。

古希腊的学者已经对¡°美是什么¡±、¡°美的事物是怎么产生的¡±等问题作了大量探讨,其中柏拉图和亚里士多德对西方美学的发展有着重要贡献。

柏拉图第一个提出¡°美是什么¡±的疑问,并试图给美下定义。

亚里士多德的名著《诗学》则对当时所有艺术形态进行了分析。

古典时期的前美学特征:1、零散的涉及了美的基本问题。

2、美学没有脱离宗教、哲学、道德的范畴。

3、强调美与真善、特别是美与善的统一。

(二)美学学科的建立与成熟美学作为一门独立的学科正式建立,并在德国古典哲学那里趋于成熟,完成了系统化、形态化的理论建构。

美学之父鲍姆嘉通德国理性主义者鲍姆嘉通(1714一1762 )1735年在他的《关于诗的哲学沉思录》中,已经首次使用“美学”这个概念。

1750年,他正式出版他的《美学》第一卷,来表明感性认识的理论,规定了这门科学的研究对象和任务。

鲍姆嘉通的主要观点第一,人类的心灵活动分为知、情、意三个部分,“知”对应逻辑学,“意”对应伦理学,应该成立一门新的科学专门研究感性认识。

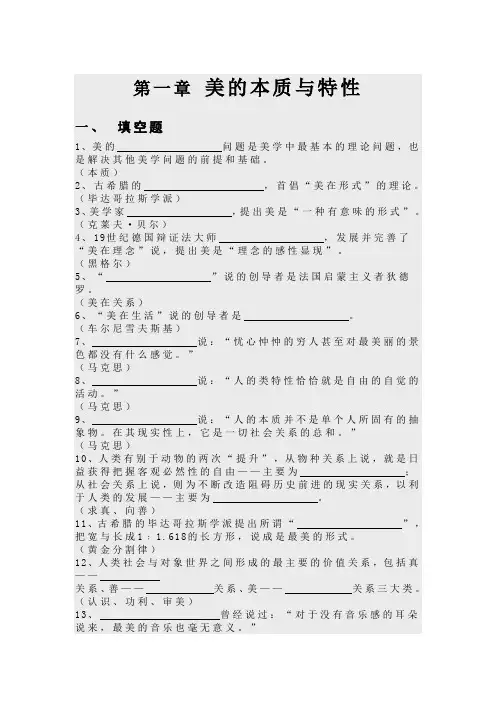

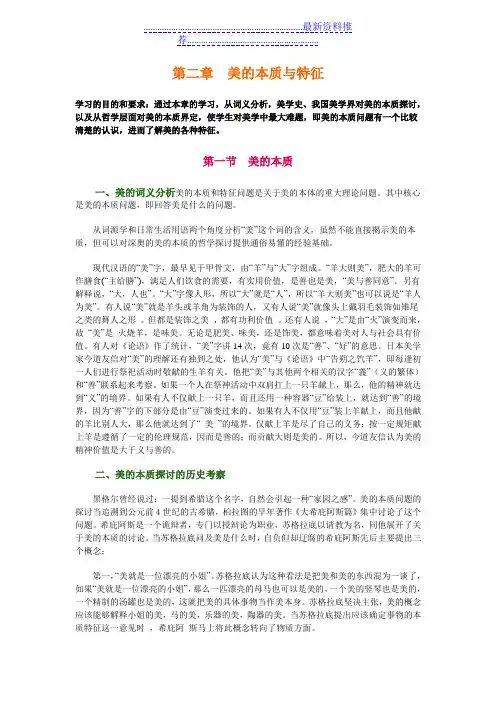

第二章美的本质与特征学习的目的和要求:通过本章的学习,从词义分析,美学史、我国美学界对美的本质探讨,以及从哲学层面对美的本质界定,使学生对美学中最大难题,即美的本质问题有一个比较清楚的认识,进而了解美的各种特征。

第一节美的本质一、美的词义分析美的本质和特征问题是关于美的本体的重大理论问题。

其中核心是美的本质问题,即回答美是什么的问题。

从词源学和日常生活用语两个角度分析“美”这个词的含义,虽然不能直接揭示美的本质,但可以对深奥的美的本质的哲学探讨提供通俗易懂的经验基础。

现代汉语的“美”字,最早见于甲骨文,由“羊”与“大”字组成。

“羊大则美”,肥大的羊可作膳食(“主给膳”),满足人们饮食的需要,有实用价值,是善也是美,“美与善同意”。

另有解释说,“大,人也”。

“大”字像人形,所以“大”就是“人”,所以“羊大则美”也可以说是“羊人为美”。

有人说“美”就是羊头或羊角为装饰的人,又有人说“美”就像头上戴羽毛装饰如雉尾之类的舞人之形。

但都是装饰之美,都有功利价值。

还有人说,“大”是由“火”演变而来,故“美”是火烧羊,是味美。

无论是肥美、味美,还是饰美,都意味着美对人与社会具有价值。

有人对《论语》作了统计,“美”字讲14次,竟有10次是“善”、“好”的意思。

日本美学家今道友信对“美”的理解还有独到之处,他认为“美”与《论语》中“告朔之饩羊”,即每逢初一人们进行祭祀活动时敬献的生羊有关。

他把“美”与其他两个相关的汉字“義”(义的繁体)和“善”联系起来考察。

如果一个人在祭神活动中双肩扛上一只羊献上,那么,他的精神就达到“义”的境界。

如果有人不仅献上一只羊,而且还用一种容器“豆”给装上,就达到“善”的境界,因为“善”字的下部分是由“豆”演变过来的。

如果有人不仅用“豆”装上羊献上,而且他献的羊比别人大,那么他就达到了“ 美”的境界。

仅献上羊是尽了自己的义务;按一定规矩献上羊是遵循了一定的伦理规范,因而是善的;而贡献大则是美的。

第一章美及美的本质第一章美及其本质美是什么?第一节美学史上的几种观点一、从物的客观属性和特征方面来说明美的本质 1.毕达哥拉斯学派:美是和谐。

2.苏格拉底:美是合适,美是有用3.亚里士多德:柏拉图的学生。

美就在事物之中,主要是事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面。

4.博克:18世纪经验主义美学家博克认为:“我们所谓美,是指物体中能引起爱和类似情感的某一性质或某些性质”。

5.羊大为美。

二、从精神本体和主观心理方面来说明美的本质1.美是理念2.黑格尔:美是理念的感性显现。

3. 休谟:美是主观观念4. 美恶皆在其心三、从主客二体关系考察美的本质1.狄德罗的美在关系。

2.朱光潜:美在心与物的关系上。

3.李泽厚先生:美是客观性与社会性的统一。

第二节美的根源一、劳动使劳动过程和劳动动作成为审美对象二、劳动使劳动工具成为审美对象三、劳动使劳动产品成为审美对象四、社会生产实践是美的终极根源第三节美的本质一、什么是对人的本质力量的肯定和确证人的本质我们可以从两个维度来理解。

1.从人不同于动物的物种特征来理解,在于“自由”“自觉”。

2.人是一切社会关系的总和。

二、美的本质是对人的本质力量的肯定和确证第四节美的特征一、非功利性(一)客观对象不直接唤起主体的实际利益需要。

(二)主体对客体不作实际功利性评价二、形象性(一)美以形象呈现(二)美的形象依赖于人的直觉感悟三、感染性四、创造性第五节美与真、善的关系一、美和真、善的区别二、美与真、善的联系 1.美以真为基础,离不开真。

2.美以善为依托,表现了善。

教学目的、要求:通过学习本章内容,了解美产生的根源及其本质,掌握美的特征及其与真、善的关系,培养学员的审美能力,使学员学会在生活中运用审美的眼光发现美、欣赏美,提高学员鉴赏美的能力和创造美的能力。

教学重点及难点: 1、美的本质及根源 2、美与真、善的关系课后练习:1.试举例说明如何理解美的本质。

2.试论美与丑的关系,如何理解波特莱尔的“以丑为美”?阅读书目:1.宗白华《美学散步》2. 朱光潜《文艺心理学》- 2 -美是什么?这个问题千百年来无数人问及。

美学基础_第⼀章_什么是美《第⼀章什么是美》教案教学⽬标:让学⽣了解西⽅和中国传统美学对美的认识,美的产⽣和本质教学重点:美的本质教学难点:美的本质教学⽅法:以课堂讲授为主,辅以专题讨论或专题设计。

?教学过程:简语导⼊,介绍课程安排提问:⼤家认为什么是美美是难的----柏拉图《⽂艺对话录》美是不可⾔说----哥德⼀、西⽅美学史对美的探讨⼆、中国美学史对美的探讨三、美的产⽣四、美的本质⼀、西⽅美学史对美的探讨作为哲学的⼀部分,三⼤范式转变(本体论、认识论、语⾔学)●本体论阶段(古希腊——16世纪)●认识论阶段(17——19世纪)●语⾔学阶段(19世纪末——)★本体论阶段:古希腊罗马--16世纪(以探究事物的本质为核⼼的思想阶段,诞⽣了哲学。

这⼀时期美学思考独⽴的“美”,视之⼀切审美现象的根源)(⼀)古希腊:理念本体论美学代表:柏拉图、亚⾥⼠多德(⼆)中世纪:神学本体论美学代表:奥古斯丁、托马斯·阿奎那(三)⽂艺复兴:⼈本主义美学代表:达·芬奇●柏拉图:美的本质就是美的理式,⼀切事物的美根源于美的理式,即“美本⾝”。

美与艺术截然分开。

真正的美是美的理式美的理式--美的事物(对理式的模仿)--艺术作品(对理式模仿的模仿)等⽽下之亚⾥⼠多德:脱离美的事物的“理式”“美本⾝”不存在,美在事物本⾝之中,在“秩序、匀称与明确”的形式⽅⾯,主要靠事物“体积与安排”,整⼀性和⽐例关系。

《诗学》艺术的模仿是再现应当有的事。

从⽽提⾼了艺术的地位,影响了从中世纪到⽂艺复兴、到⼗七⼋世纪的欧洲。

(⼆)中世纪美学发展停滞期,美学思想见于神学著作,以上帝为美的本体。

中世纪美来⾃神,奥古斯丁(Augustine 354- 430)对美的本质的认识:上帝是整⼀,是最⾼的美、绝对的美,⼀切事物的美都是上帝赋予的。

古罗马帝国时期基督教思想家,欧洲中世纪基督教神学、教⽗哲学的重要代表⼈物。

在罗马天主教系统,他被封为圣⼈和圣师.美是分等级的,最⾼的、绝对的美是上帝,其次是道德美,形体美是低级的、相对的美。

大学美育课程练习题及答案第一章美的本质与美育练习题1. 请简述美的本质特征。

2. 什么是美育?美育在个人发展和社会主义现代化建设中扮演着怎样的角色?3. 结合实例,说明美的多样性与统一性。

答案1. 美的本质特征表现在以下几个方面:- 客观性:美是客观存在的,不依赖于人的主观意识。

- 主观性:美是人的主观意识的反映,具有个体差异性。

- 社会性:美是社会历史的产物,与社会发展密切相关。

- 普遍性:美具有普遍性,能够被不同文化、不同历史时期的人所认可。

2. 美育是指通过各种形式的艺术教育,培养人们的审美情感、审美观念和审美创造力,提高人们的精神文化素质。

美育在个人发展中可以提升个人的审美能力、创造力以及情感素养,丰富人的精神世界。

在社会主义现代化建设中,美育有助于培养全面发展的社会主义建设者和接班人,促进社会主义精神文明建设。

3. 美的多样性表现在美的形式、内容、类型等方面的丰富性。

例如,自然美、艺术美、社会美等。

美的统一性表现在美的共性规律和普遍性。

例如,和谐、平衡、对比等美学原则普遍适用于各种美的形式。

---第二章艺术与审美练习题1. 艺术和美有什么关系?2. 请举例说明什么是艺术形式美。

3. 如何理解艺术的审美价值?答案1. 艺术和美是密切相关的。

艺术是通过审美创造来表现美、传达美的一种手段。

艺术创作的目的在于呈现美的形式和内涵,通过艺术作品来满足人们审美需求,提升人们的审美能力。

2. 艺术形式美是指艺术作品在形式上的审美价值。

例如,色彩、线条、形状、构图、音乐节奏等元素,都可以构成艺术形式美。

例如,毕加索的《格尔尼卡》以独特的线条和形状表现战争的残酷,展示了艺术形式美。

3. 艺术的审美价值体现在以下几个方面:- 情感价值:艺术作品能触动人的内心,引发共鸣。

- 思想价值:艺术作品可以传递深刻的思想和观念。

- 审美价值:艺术作品的形式和内涵具有审美意义。

- 文化价值:艺术作品是文化传承和创新的载体。

第一章本质论第一节:历史上关于美术的各种解释1、从创作主体解释美术:美术是人创造的,在整个美术创造活动中,人,创作主体的作用是第一重要的。

作为创作主体的美术家,其思想情感、个性品格、审美修养等,直接影响到美术作品的价值高下与成功失败。

因此,重视人,重视人的主观能动作用,重视美术家在创作活动中的主体性,在考察美术本质问题时是完全合乎逻辑的。

情感说:认为美术是情感的传达。

代表人物:列夫、托尔斯泰《艺术论》表现说:认为美术是心灵的表现。

代表人物:克罗奇、科林伍德无意识说:认为美术是本能欲望的表现。

代表人物:弗洛伊德(无意识是他的学说五大支柱的核心)、荣格。

游戏说:认为美术是自由的游戏。

代表人物:康德、席勒、斯宾塞自娱说:认为美术是自我娱乐。

代表人物:郭若虚、孙衍栻2、从主客体关系解释美术:主体与客体是对立统一、互为依存的,离开了客体就无所谓主体,离开主体也就无所谓客体。

主体是创作活动与审美认识活动的承担者,客体是主体创作活动与审美认识活动指向的对象,包括自然客体与社会客体。

即使是精神客体,也具有现实的根源、载体和形式,它一旦成为被具体指向的对象并被表现出来。

就必然为主体所反映。

因此、考察美术,既不能脱离主体,也不能脱离客体,应从主客体关系上解释美术。

理念说;认为美术是理念的感性显现。

代表人物:柏拉图(他认为现实是美术的直接根源,理念是美术的最终根源,只有理念才是最高的真实)黑格尔(他认为包括美术在内的艺术是理念的感性形象的显现,比之自然是具有真正的美的)、宗炳。

摹仿说:认为美术师对现实的摹仿。

代表人物:赫拉克利特、苏格拉底(绘画是对所见之物的描绘、、、)亚里士多德、达芬奇(自然是艺术的源泉)。

巫术说:认为美术是巫术摹仿。

爱德华、泰勒,詹姆士、弗雷泽,萨蒙、雷纳克。

巫术说认为:原始艺术是一种巫术摹仿,是作为一种控制狩猎活动的手段发生的、目的是祈求狩猎的成功。

第二节美术的社会本质一、美术在社会中的位置美术首先是一种社会现象、社会事物、。

第一章美及其本质美是什么?第一节美学史上的几种观点一、从物的客观属性和特征方面来说明美的本质1.毕达哥拉斯学派:美是和谐。

2.苏格拉底:美是合适,美是有用3.亚里士多德:柏拉图的学生。

美就在事物之中,主要是事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面。

4.博克:18世纪经验主义美学家博克认为:“我们所谓美,是指物体中能引起爱和类似情感的某一性质或某些性质”。

5.羊大为美。

二、从精神本体和主观心理方面来说明美的本质1.美是理念2.黑格尔:美是理念的感性显现。

3. 休谟:美是主观观念4. 美恶皆在其心三、从主客二体关系考察美的本质1.狄德罗的美在关系。

2.朱光潜:美在心与物的关系上。

3.李泽厚先生:美是客观性与社会性的统一。

第二节美的根源一、劳动使劳动过程和劳动动作成为审美对象二、劳动使劳动工具成为审美对象三、劳动使劳动产品成为审美对象四、社会生产实践是美的终极根源第三节美的本质一、什么是对人的本质力量的肯定和确证人的本质我们可以从两个维度来理解。

1.从人不同于动物的物种特征来理解,在于“自由”“自觉”。

2.人是一切社会关系的总和。

二、美的本质是对人的本质力量的肯定和确证第四节美的特征一、非功利性(一)客观对象不直接唤起主体的实际利益需要。

(二)主体对客体不作实际功利性评价二、形象性(一)美以形象呈现(二)美的形象依赖于人的直觉感悟三、感染性四、创造性第五节美与真、善的关系一、美和真、善的区别二、美与真、善的联系1.美以真为基础,离不开真。

2.美以善为依托,表现了善。

教学目的、要求:通过学习本章内容,了解美产生的根源及其本质,掌握美的特征及其与真、善的关系,培养学员的审美能力,使学员学会在生活中运用审美的眼光发现美、欣赏美,提高学员鉴赏美的能力和创造美的能力。

教学重点及难点:1、美的本质及根源2、美与真、善的关系课后练习:1.试举例说明如何理解美的本质。

2.试论美与丑的关系,如何理解波特莱尔的“以丑为美”?阅读书目:1.宗白华《美学散步》2. 朱光潜《文艺心理学》- 2 -美是什么?这个问题千百年来无数人问及。

有人说美是泰山的日出,有人说美是雷锋的心灵,也有人说美是贝多芬的音乐、李白的诗歌。

每个人对美的理解都不相同。

宋玉在《登徒子好色赋》中描写一位绝世佳人:“天下之佳人莫若楚国,楚国之丽者莫若臣里,臣里之美者莫若东家之子。

东家之子增之一分则太长,减之一分则太短,著粉则太白,施朱则太赤。

眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如含贝,嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡。

”看到这段文字,每个人头脑中都会出现一个美女,仁者见仁智者见智。

可能是王昭君、杨贵妃、貂蝉、西施。

宋玉认为这样一个眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如含贝,嫣然而笑的女人就是最美的女人,他眼中的美人与我们的理解都不一样。

所以,生活中,人们对美的理解是不同的。

同样是雕塑,有的可能认为中规中矩的屈原像很美,有的可能认为裸体的掷铁饼者很美。

同样是风景,有人觉得江南很美,有人认为大山很美,有人认为落霞很美,甚至有人认为大漠黄沙很美。

其实,这些都是对具体事物的美的感受,并没有回答“美是什么”这一问题。

“美是什么?”人类最早对这个问题进行哲学探讨是在古希腊时期,古希腊哲学家柏拉图最先提出来。

柏拉图曾经在他的名著《大希庇阿斯篇》中提及他的老师苏格拉底和诡辩派学者希庇阿斯关于“美是什么”的讨论。

苏格拉底:“美是什么”?希庇阿斯:“美就是一位年轻漂亮的小姐。

”苏格拉底:“一匹母马或一只汤罐也可以是美的,但这还不是美本身。

这美本身把它的特质传给一件东西,才使那件东西成其为美。

”希庇阿斯:“黄金是使事物成其美的。

”一件事物纵然是丑的,只要镶上黄金,就得到一种点缀,使它显得美了。

苏格拉底:“希腊大雕刻家菲狄阿斯雕刻女神雅典娜时并没有用黄金做她的眼或面孔,用的是象牙。

而且他雕两个眼珠子不用象牙,用的是云石。

由于象牙和云石配合得很恰当,所以雕像很美。

”希庇阿斯:“恰当是美的”。

苏格拉底认为恰当使事物在外表上显得比它们实际美,隐瞒了事物真正的本质。

美本身不是外在的性质,而是事物的内在的内容。

所以他说“我问的是美本身,这美本身,加到任何一件事物上面,就使事物成其为美,不管它是一块石头,一块木头,一个人,一个神,一个动物,还是一门学问。

”两人辩来辩去,仍然没有能够解决“美本身是什么”的问题,因为它们都没能准确地概括出美的根源和美的本质。

从这场讨论中他们得出一个结论:“美是难的。

”自柏拉图来之后,人们一直试图探索美的根源和本质,给美一个定义,但却始终未能找到满意的答案,以至于德国美学家温克尔曼说:“美是自然的一种最伟大的秘密。

”(转引自《美学》杂志,1982年第3期,第115页。

)为什么美的本质成为一个难解之谜?这- 3 -一方面是因为美存在着各种各样的表现形态。

正如席勒在他的诗歌《美》中所说:“你万古一体,而形式无边无际。

正是在这形式的无尽里蕴含着你的统一。

”美的个别的具体的形态可以把握,但是美所呈现的形态是形形色色、各不相同的。

美的这种普遍性使美的本质很难寻求。

当人们从这一种美的形式中似乎找到了对美的品质的说明时,却会发现不能用它来说明另一种美的形式的品质,要找到美的事物的共同品质无异于大海捞针。

另一方面,人的审美感受的差异性使得人对美的感受千差万别。

不同的人由于主体情况不同,会对同一事物作出不同评价。

同一人对于同一事物也会因时间、环境、心境的不同作出不同的审美评价。

这都增加了对美的认识的困难。

然而,世界的一切都是可探究的,尽管美是“难”的,但是美的根源和本质仍然可以逐步被人认识、被揭示。

历史上的美学家为此做出不懈的努力。

下面向大家介绍美学史上关于美是什么的几种主要观点。

第一节美学史上的几种观点一、从物的客观属性和特征方面来说明美的本质1.毕达哥拉斯学派:美是和谐。

毕达哥拉斯学派,是以毕达哥拉斯为首的一群物理学家和数学家。

他们认为事物的性质是由某种数量关系决定的,宇宙万物按照一定的数量比例而构成和谐的秩序。

由此他们提出了“美是和谐”的观点。

在他们看来,不管什么事物,也不管它们之间是什么关系,都可以还原为数。

他们说“数是一切事物的本质。

整个有规定的宇宙的组织,就是数以及数的关系的和谐系统。

”数既然是一切事物的本质,当然也就是美的本质。

问题是,世界上不仅有美,也有丑,丑不是也可以还原为数吗?那么,什么样的数与数的关系是美的呢?和谐。

和谐的数与数的关系就是美本身。

美确实存在于各部分之间的比例对称。

一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。

再就是黄金分割比,即1:0.618.这可以通过正五角星的研究得出。

等腰三角形的底和边,它们的比率就是1:0.618。

在毕达哥拉斯派看来,任何事物只要符合黄金分割比都是美的。

2.苏格拉底:美是合适,美是有用苏格拉底(公元前469—公元前399),著名的古希腊的思想家、哲学家、教育家。

苏格拉底认为,一个东西美不美,不在于它合不合规律,而在于他合不合目的。

比如矛和盾,进攻的时候,矛是美的,防御的时候,盾是美的。

反过来,再好的矛与盾,也是丑的。

所以他得出一个结论“美就是合适,美就是有用。

”- 4 -3.亚里士多德:柏拉图的学生。

美就在事物之中,主要是事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面。

“美就在于体积大小和秩序。

”事物形成的原因有两种,一个质料因,一个形式因。

形式比质料高一等。

比如一块砖头,泥巴做的,对于泥巴来说,砖就是它的形式,砖头高于泥巴。

一团泥可以变成泥塑变成艺术品,并且具有审美价值了。

形式的变化催生了美。

4.博克:18世纪经验主义美学家博克认为:“我们所谓美,是指物体中能引起爱和类似情感的某一性质或某些性质”。

例如形体大小、颜色变化、明暗对比等,这就是美所依存的特质。

美是物体的一些特征而引起的小巧、光滑、各部分见出变化、不露棱角、娇弱以及颜色鲜明而不强烈等等。

5.羊大为美。

中国古代对美的认识也注重它的物质特性,比如大小,对称等。

“美”最初的形态和含义:其一是“羊大为美”,其二是“羊人为美”。

(“羊人”是头戴羊面具跳娱神舞的巫师。

)《说文解字》中提到“美,甘也。

从羊从大。

羊在六畜,给膳也。

”此外,美在大小、对称、距离上体现。

楚灵王:台美夫?伍举:夫美者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。

可见,在战国时期中国也有人认为美在事物外在的属性、形式。

二、从精神本体和主观心理方面来说明美的本质1.美是理念柏拉图最早提出“美是理念”的观点,他认为美来自永恒的理念,人要到精神世界中去寻找美。

例如桌子,世界上有很多,但它们都叫桌子,也都是桌子,不管它的形状大小如何都是桌子。

因此桌子这个概念,就是天下之所有桌子共有的普遍形式,也就是它的理念。

柏拉图把世界分为三个层次:理念是最高层的世界,是最真实的世界;现实是第二层世界,是对理念世界的模仿,是理念世界的影子;艺术则是第三层世界,是对现实世界的模仿,是影子的影子。

而美便在事物之外,是不依赖于人的主观存在的一种理念——“美本身”。

柏拉图正确地区分了“什么东西是美的”和“什么是美”这两个不同的概念。

他认为“美本身”派生出现实生活中一切美的事物,是美的本源。

他说:“这美本身,加到任何一件事物上面,就使那件事物成其为美,不管它是一块石头,一块木头,一个人,一个神,一个动作,还是一门学问。

”显然,柏拉图的观点是客观唯心主义的。

后来新柏拉图的创始人普洛丁进一步把“美是理念”神秘化,甚至直接用“神”来代替理念。

2.黑格尔:美是理念的感性显现。

19世纪德国古典美学大师黑格尔发展和完善了“美是理念”的说法。

认为美是理念的感性显现。

黑格尔认为世界的本质是客观存在的、不断- 5 -运动着的绝对理念。

它在自身的运动中“外化”出各种现象。

首先是现实自然界,然后是人类社会,最后是人的精神。

艺术就是用感性的形象把真实呈现于意识,而审美就是对事物的感性形式进行观照。

(黑格尔把美学称为艺术哲学。

)他继承了柏拉图关于世界的三个层次说。

但他的观点与柏拉图不同之处在于,柏拉图的“理念”是空洞的、抽象的,是脱离了个别的一般,是永恒不变的万物的模式;而黑格尔所谓的“理念”,则是与具体事物相结合的,是自身矛盾着的辩证统一体。

他认为美是具体的,是理性和感性的统一,内容和形式的统一,主观和客观地统一。

黑格尔对于美的本质的认识,具有合理的内核,但他的出发点仍然是抽象的“理念”,因此也是唯心的。

3. 休谟:美是主观观念18世纪英国经验主义美学家提出“美并不是事物本身里的一种性质,它只存在于观赏者的心里,每一个人心见出一种不同的美,这个人觉得丑,另一个人可能觉得美。

”与黑格尔齐名的另一位德国古典美学大师康德从先验论角度出发强调:“至于审美的规定根据,我们认为它只能是主观的,不可能是别的”。

4. 美恶皆在其心我国古代也有不少学者把人心看作美的本源。