中国饮食文化提纲

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:4

中国饮食文化教学大纲《中国饮食文化》教学大纲学时数:144课程类型:必修课一、课程的性质与任务《中国饮食文化》是旅游服务与管理专业的专业基础课。

饮食文化是指特定社会群体食物原料开发利用、食品制作和饮食消费过程中的技术、科学、艺术,以及以饮食为基础的习俗、传统、思想和哲学,即由人们食生产和食生活的方式、过程、功能等结构组合而成的全部食事的总和。

饮食文化的研究内容极其丰富,一般可以从两个方面进行选择:一是对特定群体饮食文化现象的整体分析与研究;二是对饮食文化现象中某个专门领域问题的分析与研究。

二、课程的教学基本要求通过学习,使学生了解饮食文化的概念,研究的对象、内容和方法,研究的现状;了解环境与文化的多元性、饮食文化的发展阶段和食物变迁的原因;了解世界饮食文化和中国饮食文化区域性;掌握中外饮食民俗、中外饮食礼仪、中外茶饮文化和中外酒文化中的基本情况,了解中外饮食文化交流的历史和现状,以及饮食文化交流的障碍和途径。

三、学时分配章节内容学时第一章概论 2第二章中国饮食文化的发展源流 16第三章中国饮食文化的风味流派 14第四章中国饮食文化原料与烹饪技法 17第五章中国饮食审美 13第六章酒文化与茶文化 15第七章饮食养生 15第八章食礼与食俗 17相关专业知识拓展 10复习 22合计 144 四、教学基本内容和教学要求(一)第一章概论[教学内容] 1.1饮食文化的概念 1.2饮食文化的基本特征 [教学重点] 主要概念和观念。

[教学难点]饮食文化研究状况。

[教学要求] 对饮食文化的概念有基本了解。

[教学方法] 讲授法。

(二)第二章中国饮食文化的发展源流[教学内容] 2.1饮食文化的萌芽阶段 2.2饮食文化的形成阶段 2.3饮食文化的发展阶段 2.4饮食文化的成熟阶段 2.5现代中国饮食文化[教学重点]饮食文化各个时期的发展状态。

[教学难点]饮食文化各个时期的转变。

[教学要求]掌握饮食文化发展源流。

[教学方法] 讲授法。

中国饮食文化教学大纲第一篇:中国饮食文化教学大纲《中国饮食文化》教学大纲英文名称:Chinese Dietary Culture 课程代码:0504322 学分:2 学时:32 适用对象:本科先修课程:考试方式:闭卷考试一、课程的性质、教学目的和要求(一)课程性质和目的饮食文化是中华民族文化的重要组成部分,是民族传统文化的重要特征之一,也是旅游专业重要的学科结构内容。

目前,国内商业、旅游、农业、食品、师范、职业技术高等院校,甚至一些综合大学的相关专业,都开设了中国饮食文化课。

旅游、餐饮专业的本科生对中国饮食文化学科知识的系统足够了解,是学科理论方法的必要掌握,是学生知识积累、方法训练的必备,大有助于学生素质能力的提高。

本课程性质与民众和社会饮食生活有密切关系,富于实践性适宜于田野方法,可以参阅资料较多。

有较充分发挥读、写、议教学方法的空间。

(二)教学方法课堂讲授、多媒体、课上讨论、田野调查与社会实践、读写译(三)教学安排每周2学时,16教学周,共32学时二、课程内容与学时分配绪论(2学时)本章学习的重点和难点:认识饮食文化的概念和研究内容,了解中国饮食文化研究滞后的历史原因以及研究的发展趋势。

通过绪论的学习,学生应当了解和掌握以下问题:一、饮食文化二、饮食文化研究内容三、中国饮食文化研究滞后的历史原因第一节中国饮食文化概念与研究内容一、“文化”的定义二、“饮食文化”的定义三、饮食文化的研究内容第二节中国饮食文化研究的基本状况一、历史上滞后的饮食文化研究二、近代至20世纪中叶的国内饮食文化研究三、海外的中国饮食文化研究热潮四、方兴未艾的中国饮食文化研究五、中国饮食文化研究的趋势第一章中华民族饮食文化的理论基础(2学时)本章学习的重点和难点:掌握中华民族饮食文化的四大基础理论的具体内容,认识饮食文化基础理论的意义,了解民族饮食文化的五大特性。

要求学生了解和掌握以下问题:一、食医合一二、饮食养生三、本味主张四、孔孟食道五、五大特性第一节饮食文化理论的四大原则一、食医合一二、饮食养生三、本味主张四、孔孟食道第二节民族饮食文化的五大特性一、食物原料选取的广泛性二、进食选择的丰富性三、肴馔制作的灵活性四、区域风格的历史传承性五、各区域间文化的通融性第二章中国饮食文化的区域性(3学时)本章学习的重点和难点:认识中国饮食文化众多区位性类型历史存在的概况,理解其成因;了解菜品文化地域特征表述的方法及其认识根据。

中国饮食文化27919教学提纲

一、教学目的

1.了解中国饮食文化的历史渊源;

2.学习中国饮食文化的特色;

3.探究传统饮食文化的影响。

二、教学过程

1.介绍中国饮食文化的历史渊源(30分钟)

①通过PPT等视频教学的形式,简要介绍中国饮食文化的渊源,源远流长;

②叙述历史上各个朝代饮食文化发展的经历;

③强调古今中国的饮食文化光辉灿烂、瑰丽多彩。

2.加深对中国饮食文化的特色的认识(30分钟)

①通过练习等形式,让学生掌握不同地区的饮食特点;

②提示学生认识中国菜的根源概念;

③让学生学会认知传统饮食的美好禅意。

3.用图片和文字去探究传统饮食文化的影响(30分钟)

①通过文字描述和图片展示,扩散学生的视野,让学生更加全面来了解中国饮食文化的影响;

②分析中国饮食文化文化的传承性以及创新性;

③从古今中国美食文化流传、开拓中来探究菜品的分类及味道的特点。

三、结语

通过本次课程的教学,让学生对中国饮食文化有了更加深刻的理解,

也为他们以后去探索和欣赏中国饮食文化打下了基础。

<<中国饮食文化>>讲授提纲谢定源第一章绪论第一节中国饮食文化的概念及研究内容一、文化(一)定义:狭义广义广义的文化与自然相对,泛指人类所创造的文明成果(出自十五大报告)。

由此可见广义的文化涵盖面非常广泛,所以又称作“大文化”。

关于“大文化”的结构与构成,最简单的是划分成二层:即物质文化与精神文化。

物质文化就是实体文化,是指人类用各种材料对自然加工造成的器物的、技术的、非人格化的、客观的东西,如城池、宫殿、祠庙、长城、桥梁、器皿、工具、服饰、饮食等等。

精神文化又称虚体文化,是指人类对自然进行加工或塑造自我过程中形成的用语言或符号表现出来的,精神的、人格的、主观的东西。

如文字、语言、宗教、哲学、音乐、绘画、书法、风俗、制度等等。

实体文化与虚体文化组成文化统一体。

比如,建造宫殿,是先设计后建造的。

设计建筑物时,表现为精神文化;当建成这一建筑时,表现为物质文化,同时这个建筑物体现了这个设计师的建筑思想。

建筑是工程,又是艺术。

所以说,建筑是物质文化与精神文化的统一体。

影视先是实体,后是虚体,最终成为欺骗眼睛的艺术。

根据学者的研究。

文化体系的构成有三层说、四层说、五层说、六层说等等。

(1)物态文化层约相当于物质文化,表现为物体形态,故称物态文化,它是人的物质生产活动及其产品的总和,属实体文化。

如服饰文化、饮食文化、建筑艺术文化均属物态文化层,大运会上有传统服饰表演,展示的是中国传统物态文化。

物态文化以满足人类最基本的衣食住行等方面的生存需要为目标,直接反映人与自然的关系,反映社会生产力的发展水平。

(2)制度文化层:指各种社会规范,它规定人们必须遵循的制度,反映出一系列的处理人与人相互关系的准则。

如家族制度、婚姻制度、官吏制度、经济制度、政治法律制度、伦理道德。

科举制度也属制度文化层。

中国古代的三纲五常,三从四德、兄弟共妻、一夫多妻均属于制度文化层。

新颁布的《婚姻法》、《户籍改革规定》也属制度文化层。

第八章中国饮食文化练习题课程名称:全国导游基础知识项目(单元)名称: 中国饮食文化编写人:邓月徐悦悦郑二燕刘静编写时间:2017年9月秦皇岛职业技术学院中国饮食文化一、判断题(共30道题,请判断文字的对错,并在括号后面打上“√”或“×”)1,中国饮食文化渊源流长,素有烹饪王国之称。

()2,元代是我国饮食史上的昌盛时期。

()3,从生食向熟食的转换是人与动物相区别的标志之一。

()4,宋代名医孙思邈的《备急千金药方》是最早的医疗专论。

()5,《吕氏春秋本味篇》是我国最早的一篇烹饪理论文章。

()6,地方风味菜是构成中国菜的主要部分。

()7,鲁菜即山东菜。

()8,曲阜的孔阜菜是我国最大的,最精湛的官府菜。

()9,五滋指:香松软肥淡。

()10,素菜是以植物类和菌类食物为原料的菜肴。

()11,全羊席是土家族的上等菜肴。

()12,一般来说,面食没有南北之分。

()13,耳朵眼炸糕,狗不理包子和十八街麻花被天津人称为“风味三宝”。

()14,六味指酸辣苦甜咸鲜。

()15,傣族不吃鱼类。

()16,绿茶是最古老的茶叶品种。

()17,绿茶是不属于发酵的茶叶。

()18,中国是茶叶的原产地。

()19,《茶经》是中国也是世界上第一部茶叶科学专著。

()20,茶叶可按加工分为绿红青黄白六大类。

()21,川菜调味多用三椒(辣椒、胡椒、花椒)和鲜姜、豆掰酱等,不同的配比,化出了麻辣、酸辣、椒麻、麻酱、蒜泥、芥末、红油、糖醋、鱼香、怪味等各种味型。

()22,历代官肴都具有共同的特点,即华贵珍奇,配菜讲究典式规格。

()23,官府菜在规格上一般不低于官肴菜,而又与庶民菜有极大的差别。

()24,由于谭家菜选料考究,制作精细,尤其重刀功和调味,因而深受各界食客的赞赏与推崇。

()25,中国的素菜源远流长,产生与先秦两汉时期,主要用于祭祀和重大典礼。

()26,小吃是指在口味上具有特点风格特色的食品的统称,如年糕,粽子,元宵,油茶等。

()27,豌豆黄,又称“驴打滚”是北京小吃中的古老品种之一。

中国的饮食文化讲义中国的饮食文化源远流长,博大精深。

在中华民族五千年的文明历史中,饮食文化一直是中华民族文化的重要组成部分,承载着丰富的历史沉淀和民族特色。

中国饮食文化不仅体现在美食的烹饪和口感上,更蕴含着深厚的哲学思想、历史遗产和社会习俗,影响着中国人的生活方式和价值观念。

一、历史起源中国的饮食文化可以追溯到古代的猿人时代。

最早的人类是以采集植物和打猎为生,随着社会演变,人类学会了种植农作物和饲养家畜,开始了农耕文明的发展。

华夏文明的开端可以追溯到黄帝时代,当时黄帝就提出了“草木为食,五谷为养”的理念,开始了中国饮食文化的萌芽。

二、地域特色中国幅员辽阔,各个地域都有其独特的饮食文化。

北方人以面食为主,如北京的炸酱面、山西的刀削面;而南方人则以米饭为主,如广东的粤菜、福建的闽菜。

西南地区的饮食以辣为主,如四川的川菜、湖南的湘菜;而东北地区则以红烧为主,如东北的东北菜、沈阳的东北菜。

各地的饮食文化丰富多样,反映出地域的文化特色和气候环境所带来的饮食习惯。

三、烹饪技艺中国的烹饪技艺博大精深,历史悠久。

中国的烹饪技艺可以分为川、鲁、粤、苏、闽五大菜系,每个菜系都有其独特的烹饪方法和口味风格。

川菜以“麻、辣、鲜、香”著称,有着火候掌握精准、调味圆融的特点;鲁菜讲究“清、鲜、香、嫩”,强调原汁原味,讲究火候和刀功;粤菜讲究“鲜、嫩、鲜、爽”,讲究用料精细,做工细致;苏菜讲究“清、淡、滑、嫩”,强调清淡口味,烹饪方法多样;闽菜以“鲜、甜、酥、香”为特色,善于利用海鲜和调味料,口味多变。

四、食俗习惯中国的饮食文化不仅表现在美食的口感和烹饪技艺上,更体现在餐桌礼仪和食俗习惯中。

在中国,饮食具有祭祀、节庆、婚丧嫁娶等丰富内容。

比如过年时吃年夜饭、端午节吃粽子、中秋节吃月饼、寿宴上吃寿桃等食俗习惯,都体现了中国人对食物的敬畏和情感。

另外,中国餐桌礼仪也独具风格,有吃饭要先祭祀、长辈先吃、宾主有别等礼仪规矩,体现了尊老爱幼、重视礼节的中国传统美德。

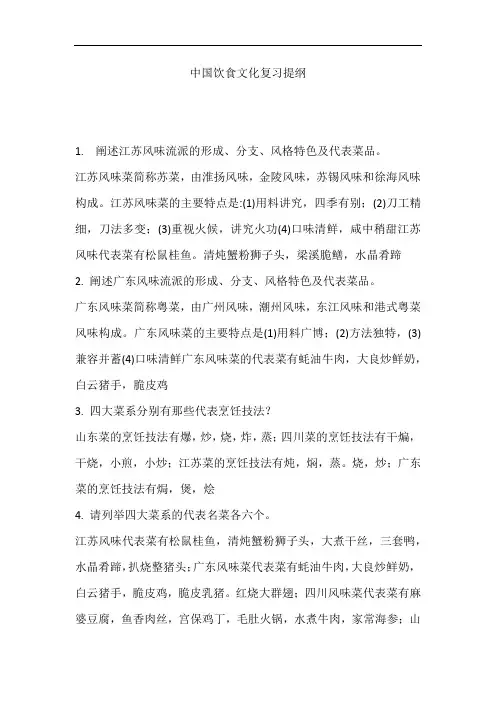

中国饮食文化复习提纲

1. 阐述江苏风味流派的形成、分支、风格特色及代表菜品。

江苏风味菜简称苏菜,由淮扬风味,金陵风味,苏锡风味和徐海风味构成。

江苏风味菜的主要特点是:(1)用料讲究,四季有别;(2)刀工精细,刀法多变;(3)重视火候,讲究火功(4)口味清鲜,咸中稍甜江苏风味代表菜有松鼠桂鱼。

清炖蟹粉狮子头,梁溪脆鳝,水晶肴蹄

2. 阐述广东风味流派的形成、分支、风格特色及代表菜品。

广东风味菜简称粤菜,由广州风味,潮州风味,东江风味和港式粤菜风味构成。

广东风味菜的主要特点是(1)用料广博;(2)方法独特,(3)兼容并蓄(4)口味清鲜广东风味菜的代表菜有蚝油牛肉,大良炒鲜奶,白云猪手,脆皮鸡

3. 四大菜系分别有那些代表烹饪技法?

山东菜的烹饪技法有爆,炒,烧,炸,蒸;四川菜的烹饪技法有干煸,干烧,小煎,小炒;江苏菜的烹饪技法有炖,焖,蒸。

烧,炒;广东菜的烹饪技法有焗,煲,烩

4. 请列举四大菜系的代表名菜各六个。

江苏风味代表菜有松鼠桂鱼,清炖蟹粉狮子头,大煮干丝,三套鸭,水晶肴蹄,扒烧整猪头;广东风味菜代表菜有蚝油牛肉,大良炒鲜奶,白云猪手,脆皮鸡,脆皮乳猪。

红烧大群翅;四川风味菜代表菜有麻婆豆腐,鱼香肉丝,宫保鸡丁,毛肚火锅,水煮牛肉,家常海参;山。

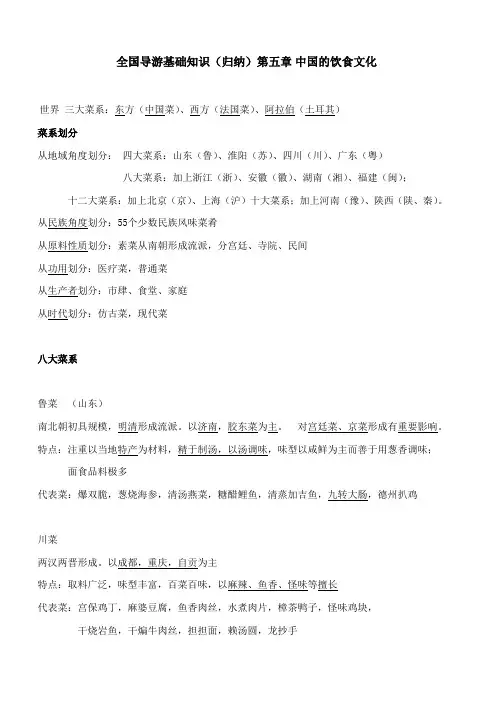

全国导游基础知识(归纳)第五章中国的饮食文化世界三大菜系:东方(中国菜)、西方(法国菜)、阿拉伯(土耳其)菜系划分从地域角度划分:四大菜系:山东(鲁)、淮阳(苏)、四川(川)、广东(粤)八大菜系:加上浙江(浙)、安徽(徽)、湖南(湘)、福建(闽);十二大菜系:加上北京(京)、上海(沪)十大菜系;加上河南(豫)、陕西(陕、秦)。

从民族角度划分:55个少数民族风味菜肴从原料性质划分:素菜从南朝形成流派,分宫廷、寺院、民间从功用划分:医疗菜,普通菜从生产者划分:市肆、食堂、家庭从时代划分:仿古菜,现代菜八大菜系鲁菜(山东)南北朝初具规模,明清形成流派。

以济南,胶东菜为主。

对宫廷菜、京菜形成有重要影响。

特点:注重以当地特产为材料,精于制汤,以汤调味,味型以咸鲜为主而善于用葱香调味;面食品料极多代表菜:爆双脆,葱烧海参,清汤燕菜,糖醋鲤鱼,清蒸加吉鱼,九转大肠,德州扒鸡川菜两汉两晋形成。

以成都,重庆,自贡为主特点:取料广泛,味型丰富,百菜百味,以麻辣、鱼香、怪味等擅长代表菜:宫保鸡丁,麻婆豆腐,鱼香肉丝,水煮肉片,樟茶鸭子,怪味鸡块,干烧岩鱼,干煸牛肉丝,担担面,赖汤圆,龙抄手春秋出现,明清形成流派,成为“南食”重要组成部分,以淮扬,江宁,苏锡,徐海四大部分组成特点:取料不拘一格而物尽其用,重鲜活,调味重清爽鲜淡平和代表菜:三套鸭,清炖蟹粉狮子头,大煮干丝,叫化鸡,松鼠鳜鱼,清蒸鲥鱼,霸王别姬,羊方藏鱼,蟹黄汤包,千层油糕粤菜(广东菜)有“南烹”、“南食”之称,形成“帮口”,清末有“食在广州”之说,以广州,潮州,东江为主特点:取料广博奇杂而重“生猛”,调味重清、脆、鲜、爽、嫩、滑而突出原味代表菜:三蛇龙虎会,油泡鲜虾仁,白云猪手,脆皮乳猪,东江盐焗鸡,护国菜,大良炒牛奶,糖醋咕噜肉,沙河粉,艇仔粥浙菜以杭州,宁波,绍兴为主特点:重鲜嫩清脆代表菜:西湖醋鱼,东坡肉,龙井虾仁,油闷春笋,蜜汁火方,冰糖甲鱼,宁式鳝丝,清汤越鸡,嘉兴粽子,宁波汤圆,湖州千张包子闽菜以福州,闽南,闽西为主特点:福州偏酸甜,闽南多香辣,闽西浓香醇厚代表菜:佛跳墙,淡糟鲜竹蛏,炒西施舌,鸡丝燕窝,沙茶焖鸭块,荔枝肉,桔汁加吉鱼湘菜以湘江流域、洞庭湖区、湘西山区为主特点:重:辣、酸、香、鲜、软、脆代表菜:麻辣仔鸡,生溜鱼片,腊味合蒸,洞庭肥鱼肚,吉首酸肉,板栗烧菜心以皖南、沿江、淮北为主特点:咸、鲜、香代表菜:无为熏鸭,火腿炖甲鱼,问政山笋,毛峰熏鲥鱼,符离集烧鸡,绿豆煎饼,蝴蝶面宫廷菜:帝王与后妃享用。

《中国饮食文化》课程教学大纲课程编号:课程类别:专业任选课学分数: 2 学时数:32适用专业:食品质量与安全应修基础课程:食品安全卫生学、食品化学、营养学、食品工艺学一、本课程的地位和作用《中国饮食文化》是食品质量与安全专业的专业选修课。

饮食文化是中华民族文化的重要组成部分,是民族传统文化的重要特征之一。

食品、旅游等专业的本科生对中国饮食文化学科知识的系统足够了解,对中国饮食思想、现象等问题的理解及分析能力,是学科理论方法的必要掌握,是学生知识积累、方法训练的必备,大有助于学生素质能力的提高。

本课程性质与民众和社会饮食生活有密切关系,富于实践性,可以参阅资料较多,可以进行讨论式教学。

二、本课程的教学目标本课程的教学目的是使食品质量与安全专业的学生了解饮食文化的概念,研究的对象、内容和方法,研究的现状;了解环境与文化的多元性、饮食文化的发展阶段和食物变迁的原因;了解世界饮食文化和中国饮食文化区域性;掌握中外饮食民俗、中外饮食礼仪、中外茶饮文化和中外酒文化中的基本情况,了解中外饮食文化交流的历史和现状,以及饮食文化交流的障碍和途径。

三、课程内容和基本要求(一)绪论1、教学内容与要求(1)教学内容:中国饮食文化的定义及特征;中国饮食文化的地域差异;饮食文化的研究内容;孔孟、老庄的饮食之道。

(2)基本要求: 要求学生对中国饮食文化的地域差异,饮食文化的研究内容以及孔孟、老庄的饮食之道有基本了解。

掌握饮食文化的概念及中国饮食文化的特征。

2、教学重点中国饮食文化的定义及特征。

3、教学难点孔孟、老庄的饮食之道。

(二)八大菜系1、教学内容与要求(1)教学内容:中国八大菜系的形成历程和背景;鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜和京菜的概述及各菜系的代表。

(2)基本要求: 了解中国八大菜系的形成历程和背景;了解鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜和京菜的概述及各菜系的代表。

加深对中国饮食文化的地域差异的理解。

中国饮食文化授课提纲一、中国饮食“民以食为天”,饮食对人类的生存和繁衍起着决定性的作用,五代时晋泉州道人谭景升在《化书》中说过:“一日不食则惫,二日不食则病,三日不食则死,民事之急无甚于食。

”此道理深刻地说明了饮食对人类自下而上的重要性。

作为中国饮食文化的物质财富,主要由主食、副食和饮品三个部分构成。

中国饮食的宗旨是:以味为核心,以养为目的。

二、中国文化文化所涵盖的范围很广,最基本的定义可以归纳为两大类:一类是广义的“文化”概念,即人类在改造自然,进行社会活动的实践中所创造、引发的一切物质、行为和精神现象及相互联系的事物的总和;另一类是狭义的“文化”概念,即人类实践活动中一切行为、精神现象及其联系的总和。

(张廉明、孙玉书、陈学真) 文化可以划分为两大体系:技术体系和价值体系。

文化的技术体系是指人类在加工自然而成的技术的、器物的、非人格的、客观的东西。

文化的价值体系是指人类在加工自然,塑造自我的过程中形成的规范的、精神的、人格的、主观的东西。

三、中国饮食文化及基本特征(一)中国饮食文化中国饮食文化是指中国人在长期的饮食实践活动中创造出来的物质财富和精神财富的总和。

中国饮食文化技术体系包括烹饪生产过程中的技术要素,生产技术产品、消费方式以及上述诸方面之间的联系及其发展、演变。

凡是从物质形态表现出来的都应属于中国饮食文化技术体系的范围。

中国饮食文化的价值体系是指中华民族在长期饮食生活实践中形成的规范的精神的、人格的、主观的文化成就。

其中包括学科理论及有关联系、比较等研究成果和在饮食生产消费过程中所产生的价值观念和行为准则。

例如,在历史名宴中所追求的精食、佳茗(茶)、美器、可人(美女)、良辰(吉日吉时)、美景(环境)、韵事(文化内涵)等方面的完美统一,体现了与宴者的价值观念和审美情趣。

(中国以味为核心;以养为目的)(二)中国饮食文化的基本特征中国饮食文化之所以能卓立于世界饮食文化之林,基于它所具有的鲜明而突出的特点。

提纲:一、以食为天,儒家的饮食思想。

二、养生为尚,道家的饮食思想三、茹素修行,佛家的饮食思想四、清净为本,伊斯兰的饮食思想五、伦理化,四教合一的认同人类来到这世界,首先是以吃和性为生存的第一要义,吃是健身、强体之本,性是人类繁衍之道。

《孟子》说:“食、色,性也。

”食和性都是人类本能的欲望。

中国古代思想家的这一大发现,表明中国人自古以来是遵循自然法则来看待人类的生存和发展,正是在这一点上,中西文化表现出不同的特色。

美国加州大学教授张起钧在《高调原理》一书的自序中说:“西方文化(特别是近代美国式文化)可说是男女文化,而中国则是一种饮食文化”。

这种概括,反映了食与性在民族文化构成中的重要地位。

食与性成为社会文化重要特征这一现象,实际上已超出人类的自然需求,不仅是人类个体发展的自然生态,也是人与人关系的社会生态。

这一点在中国饮食文化中表现得尤其突出,中国人善于把人生的喜怒哀乐、婚丧喜庆、应酬交际导向饮食活动,用以增进人与人之间的伦理关系,饮食活动的伦理化,极大地促进了中国烹饪事业的繁荣。

从进入文明社会以来,中国人的饮食思想与中国文化共生同长,历经数千年盛行不衰,成为中华文明中一朵璀灿的奇芭。

中国餐馆开遍五大洋、七大洲受到世界各国人民的欢迎,中国烹调在世界上赢得“烹饪王国”的崇高美誉,追根溯源,是由于在中国思想史上,自古以来的诸子百家和各种教派都密切关注人们的生活方式,对饮食思想多有建树,形成高度成熟而又发展完备的饮食理论体系。

一、以食为天,儒家的饮食思想。

先秦儒家经典《礼记.礼运》,对饮食有句百世不刊的名言,这就是:“饮食男女,人之大欲存焉。

”这比孟子的“食、色,性也。

”还要彻底,食和性不仅是人类本能的欲望,而且是天下之大欲,这一“大”字,把饮食提高到至上的位置。

对这“大欲”思想作出具体阐发的,有许多鸿儒硕学,虽然他们流派不一,师承不同,又都在充分肯定人生欲望,追求足食美味的问题上发表过精辟的见解。

荀子说:“若夫且好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也。

中国饮食文化校级选修课大纲中国饮食文化课程课程名称(中文/英文):会展旅游(Chinese cuisine culture)课程学分数:2学分课程时数:36(含课程考核2学时):课程性质:本科生校级选修课授课方式:使用多媒体讲授适用专业:除旅游专业外各专业限选专业:除旅游专业外各专业考核方式:开卷考查本门课程主要讲授内容:第一部分:课程的定位和任务当今,人们的饮食生活从质量到内涵都发生了前所未有的变化,随着消费结构的升级换代,消费者的消费需求逐渐过渡到了精神消费的阶段。

人们从过去的吃饱吃好,发展到要吃健康、吃品位、吃新奇、吃文化。

从某种意义上讲,饮食享受的根源就是特色鲜明的文化,饮食产品已成为人性化的文化载体。

饮食文化是中华民族文化的重要组成部分,是民族传统文化的重要特征之一,也是旅游专业重要的学科结构内容。

目前,国内商业、旅游、农业、食品、师范、职业技术高等院校,甚至一些综合大学的相关专业,都开设了中国饮食文化课。

帮助学生系统的了解中国饮食文化学科知识,也是学生知识积累、方法训练的必备,有助于培养和提高学生的人文素质和创新能力。

本课程性质与民众和社会饮食生活有密切关系,富于实践性,适宜于田野方法,可以参阅资料较多。

有较充分发挥读、写、议教学方法的空间。

第二部分:教学内容与要求(一)绪论(2学时)基本内容:中国饮食文化的概念、研究内容和基本状况以及饮食文化的基础理论和特性。

1.基本要求:了解和熟悉中国饮食文化的研究内容,掌握饮食文化的概念、中国饮食文化的四大基础理论,理解中国饮食文化的五大特性。

2.重点、难点:重点:饮食文化的概念、中国饮食文化的四大基础理论;难点:中国饮食文化的五大特性;(二)中国饮食文化的区域性(4学时)基本内容:中国饮食文化区域性的划分及各区域饮食文化的特性1.基本要求:了解“饮食文化圈”理论内容与根据,掌握中华民族饮食文化圈示意图,理解菜品文化地域性几种不同表述方法的区别。

中国饮食文化目录第一章中国饮食文化基础知识第一节中国饮食文化的概念第二节饮食的起源第三节介绍食物的材料第四节饮食方式的改变第二章中国菜点文化第一节中国菜点艺术第二节中国菜点的流派第三节中国菜点的层次构成第三章中国饮文化第一节中国茶文化第二节中国酒文化第四章中国食器文化第一节筷子文化第二节食器中国饮食文化第一章中国饮食文化基础知识学习目标⏹ 1.1中国饮食文化的概念⏹ 1.2饮食的起源⏹本章小结⏹主要概念和观念⏹基本训练⏹观念应用学习目标通过本章的学习,在了解中国饮食特点和文化概念的基础上,掌握中国饮食中日常生活中的重要性,重点掌握中国饮食文化的概念、层次结构及其基本特征,通过以上内容的学习,比较中日饮食文化的差异性。

对中国饮食文化研究的内容与学习意义也要进行全面的了解。

中国饮食文化第一节中国饮食文化的概念中国饮食文化是中国传统文化的一个重要组成部分,它的发展历程可谓源远流长。

什么是中国饮食文化?从物质文化的角度讲,中国饮食文化是指食物原料的生产、加工和进食的方式。

从精神文化的角度讲,中国饮食文化是指人们在食物原料的生产、加工和进食过程中的社会分工及其组织形式、价值观念、分配制度、道德风貌、风俗习惯、艺术形式等。

一句话,中国饮食文化就是中国人在长期的饮食实践活动中创造出来的物质财富和精神财富的总和。

正因如此,中国饮食文化的研究内容才分为两大体系,即技术体系和价值体系。

中国饮食文化的技术体系是指中华民族及其祖先在长期的饮食生活实践中创造的技术的、器物的、非人格的客观的文化成就。

中国饮食文化的价值体系是指中华民族及其祖先在长期饮食生活实践中形成的规范的、精神的、人格的、主观的文化成就。

观念应用1-1戏名入馔千秋香我国的菜谱上有不少极富诗情画意的菜名,也有一些以戏曲名称称谓菜肴,有的以音含义,有的望形生义,都切扣戏名,富有艺术情趣,使人回味无穷。

霸王别姬是江苏名菜。

京剧《霸王别姬》是著名京剧大师梅兰芳先生的名作,西楚霸王项羽被刘邦的名将韩信围困于九里山十面埋伏之中,项羽爱姬为让项羽突围,不得不拔剑自刎。

饮食提纲一·填空1.(饮食)是人类生存的第一需要。

2.饮食文化就是人类在饮食品的(产生)(产品)和(产品消费)中所创造的(一切现象)以及(所有现象)之间相互联系的总和。

3.“一切现象”是指(物质形态)的现象,(制度形态)的现象,(行为形态)的现象以及(心理形态)的现象。

“总和”是指饮食文化中所包括的上述四类现象以及这些现象之间的相互(联系)和(统一)。

4.(孙中山)先生说过:“我国近代文明进化,事事皆落后,唯有(烹饪)一道之进步,至今尚为文明各国所不及···”这句话来源于(《建国方略》)5.中国饮食文化作为中国的“(国粹)”之一,具有(独特)的鲜明的(个性)和(民族特色)。

正因为这一原因,它才在世界饮食文化中风标特异,为世人瞩目。

6.距今约50万~60万年的(北京猿人)时期,人类学会了(用火熟食),结束了完全生食的时代。

世界公认,中国的(北京猿人)用火熟食,是迄今为止在(全世界)范围内发现的古人类用火熟食的第一个例子。

7.考古发现,大约在一万年前,中国的先民发明了(陶器),传说中的(神农氏)发明陶器大约也在这一时候,(陶器)的使用结束了(用火直接烧烤食物原料)的阶段出现了真正的(烹煮),所以古人非常推崇这一发明,称之为真正意义上的“(火食之道)”。

8.在(河姆渡)文化和(半坡)文化遗址中发现了(稻).粟.(菜籽)等作物遗迹,也发现了饲养牧畜的圈栏。

说明当时的饮食原料已有了相对稳定的(来源)。

古籍中也记载了神农氏发明农业,(黄帝)发明蒸的方法。

说明(中国饮食文化)的发展又进入一个新阶段。

9.进入夏.(商.周).春秋.(战国)时期,中国饮食文化(体系)开始形成,为中国古代传统的(饮食文化)奠定了(基础)。

10.纵观中国饮食文化的历史发展过程,上下延续了一百七八十万年之久,其源头之遥远,足以傲视世界。

其中有(元谋猿人).(蓝田猿人).(北京猿人).(大荔人).(丁村人).(马坝人).(柳江人).(山顶洞人)以及新发现的(许昌人)。

中国饮食文化授课提纲一、中国饮食“民以食为天”,饮食对人类的生存和繁衍起着决定性的作用,五代时晋泉州道人谭景升在《化书》中说过:“一日不食则惫,二日不食则病,三日不食则死,民事之急无甚于食。

”此道理深刻地说明了饮食对人类自下而上的重要性。

作为中国饮食文化的物质财富,主要由主食、副食和饮品三个部分构成。

中国饮食的宗旨是:以味为核心,以养为目的。

二、中国文化文化所涵盖的范围很广,最基本的定义可以归纳为两大类:一类是广义的“文化”概念,即人类在改造自然,进行社会活动的实践中所创造、引发的一切物质、行为和精神现象及相互联系的事物的总和;另一类是狭义的“文化”概念,即人类实践活动中一切行为、精神现象及其联系的总和。

(张廉明、孙玉书、陈学真) 文化可以划分为两大体系:技术体系和价值体系。

文化的技术体系是指人类在加工自然而成的技术的、器物的、非人格的、客观的东西。

文化的价值体系是指人类在加工自然,塑造自我的过程中形成的规范的、精神的、人格的、主观的东西。

三、中国饮食文化及基本特征(一)中国饮食文化中国饮食文化是指中国人在长期的饮食实践活动中创造出来的物质财富和精神财富的总和。

中国饮食文化技术体系包括烹饪生产过程中的技术要素,生产技术产品、消费方式以及上述诸方面之间的联系及其发展、演变。

凡是从物质形态表现出来的都应属于中国饮食文化技术体系的范围。

中国饮食文化的价值体系是指中华民族在长期饮食生活实践中形成的规范的精神的、人格的、主观的文化成就。

其中包括学科理论及有关联系、比较等研究成果和在饮食生产消费过程中所产生的价值观念和行为准则。

例如,在历史名宴中所追求的精食、佳茗(茶)、美器、可人(美女)、良辰(吉日吉时)、美景(环境)、韵事(文化内涵)等方面的完美统一,体现了与宴者的价值观念和审美情趣。

(中国以味为核心;以养为目的)(二)中国饮食文化的基本特征中国饮食文化之所以能卓立于世界饮食文化之林,基于它所具有的鲜明而突出的特点。

主要表现在以下三个方面:1.中国饮食文化有着漫长的发展历程、深厚的文化积淀和稳定的结构体系。

其主要内容可以归纳为重食、重养、重味、重利和重理。

2.饮食文化涉及科学门类繁多,博大精深,堪称独秀于世,其主要表现在:分类繁多,流派纷呈,世界地位显耀等方面。

3.中国饮食文化具有鲜明的民族个性,强大的兼收并蓄的能力和旺盛的生命力,这主要包括(1)五味调和,以味为本;(2)医食同源,疗养并重;(3)注重造型,怡趣形象(文化底蕴);(4)和(合谐)节(节约)范(规范)适(适可而止),平衡膳食(营养)等方面。

四、中国饮食在世界的地位与影响1.世界四大烹饪国之一,世界四大烹饪国:中国、法国、意大利、土耳其。

2.世界三大菜系之一,世界三大菜系:以中国为代表的东方菜系,以法国为代表的西方菜系,以土耳其为代表的清真菜系。

3.世界四大风味流派之一,世界四大风味流派:以味为核心的中国风味流派(用嘴吃饭),以色、形为核心的日本风味流派(用眼吃饭),以香为核心的法国风味流派(用鼻子吃饭),以养为核心的美国风味流派(用脑子吃饭)。

4.世界三大就餐形式之一,世界三大就餐形式:以中国的筷箸形式(模仿鸟类)、西方的刀叉形式(模仿老虎)、伊斯兰的手抓形式(右手抓饭、左手方便)。

5.世界四大营养类型之一,世界四大营养类型:西方的富贵型(消耗动物蛋白质200公斤左右)、日本的小康型(消耗动物蛋白质100公斤左右)、中国的温饱型(消耗动物蛋白质50——70公斤左右)、落后地区的贫穷型(消耗动物蛋白质20公斤以下)。

四大国粹:中医、烹饪、京剧、国画(无数)五、中国饮食文化发展历程(人类文化与饮食文化同步、150万年左右人与动物分开;用恩格斯的话讲:熟食最终将人类与动物分开;书市是人类发展的前提)中国饮食文化的发展历程悠久、漫长,大体可分为萌芽、形成、成熟、繁荣、发展、提高六个阶段。

(一)萌芽阶段时间:距今50万年——5000年的原始社会重大事件:(从有感情到有了理智;从会使用工具到制造工具;饮食创造了人类文明;满足人类的生理机体的需求)1.燧人氏发明了“钻木取火”;2.宿沙氏发明了“渚海为盐”;3.伏羲氏发明了“渔猎牧和人工养殖”;4.神农氏发明了“种植”;5.从旧石器时代进入新石器时代;(石刀)6.发明了陶器,开始了烤煮蒸等烹调方法;(不漏水)7.出现了酸梅、蜂蜜等调味品;历程阶段:经历了火烹至石烹到陶烹三个阶段。

从而结束了人们茹毛饮血的时代,使人类脱离了动物世界而步入了人类社会,开始了人类文明的新时代和实现人类文明的大飞跃。

(二)形成阶段时间:夏商周奴隶社会,距今5000年至2500年重大事件:1.发明了铜器、铜锅、铜刀,可切条、片、丁等,开始了炸、炒、炮、炙、烹等烹调方法。

2.夏朝发明了天干地支纪念日法、节气,种植业有了迅速的发展;3.商朝发明了酱、蜜、饴、桂、椒等调味品;4.产生了饮食礼仪,出现了“钟鸣鼎食”的饮食文化;5.《周易》一书中出现了“以木巽火,烹饪也”,产生了烹饪一词;6.出现淳熬、淳母、炮、捣珍、渍、熬、糁、肝肾的举世闻名的周八珍。

历程阶段:经历了从技术向文化礼仪发展,形成了中国饮食文化从技术体系向价值体系的延伸和飞跃。

(三)成熟阶段时间:春秋战国至秦汉帝国,距今2500年至1500年。

重大事件:1.发明了铁,提供廉价、方便、实用的烹饪工具;2.秦汉帝国的统一和扩张,使饮食原料、技术、工具等出现了中国历史上第一次大交流、大融合。

3.魏晋南交朝我国出现了《安平公食学》、《食珍象》、《食经》、《齐民要术》等烹饪专著,以及与孔子有关的饮食学说,使中国烹饪实现了由“木”到“学”的飞跃。

4.宴会盛行,奠定了中国传统宴会的基本模式。

5.饮食行业形成,使烹饪由家庭走向了社会。

6.养生食疗理论大发展。

历程阶段:使中国饮食从重食、重味向重养、重利、重理方向发展。

(四)繁荣阶段时间:两晋南北朝时期至明清(距今1500——100年)重大事件:1.发明了瓷器(中国),完成了中国烹饪色香味形器的五大属性。

2.发明了椅子,使中国饮食形式由蹲跪式转换到坐式用餐,由分餐至聚餐(优点:营养全面、保温、活跃气氛),形成了餐饮形式的一次革命。

3.出现了女性任厨的“厨娘”,打破了以往厨师行业只有男性的垄断局面。

4.由于唐朝的对外交流和元、清两朝的入驻中原,形成了中国餐饮第二次大的交流与融会。

5.中国烹饪四十余种烹调方法已基本形成。

6.形成了中国地方餐饮的四大菜。

历程阶段:使中国饮食文化得到了全面的发展,完成了技术和价值两大体系(饮食与文化)。

(五)发展阶段时间:清末至民国1911年——1949年重大事件:1.孙中山的《建国方略》,把烹饪与民族文明联系到了一起,把饮食文化作为人类文化的重要组成部分。

2.孙中山先生把烹饪从技术提高到艺术、科学的高度。

(悦耳(音乐)、悦目(画展)是艺术;悦口也是一书)3.由于推翻了满清王朝,原来在皇宫、官府及寺院中的厨师(御厨)都流向了社会,因此,在市面上增添了宫廷菜、官府菜、寺院菜,使原本丰富的中国餐饮文化更加丰富多彩。

历程阶段:使中国饮食文化两大体系得到理论和官方的确认。

(六)提高阶段时间:新中国建国以后1949年至今重大事件:1.烹饪进入了教育轨道。

(60年代以前是以师带徒;72年代开始有了全国办学)2.改革开放以后(80年代)使中国烹饪掀起了第三次大交流、大竞争、大融会、大发展、大提高的高潮。

特点:( 御林军走出宫廷;粤军北上;川军东进;东北南下;胶东西初等局面)3.餐饮行为由经验管理走向了科学管理新时期。

4.饮食行业向继承、发展、开拓、创新的方向健康发展。

5.人们的饮食消费观念由温饱消费向健康、卫生、享受方向发展。

历程阶段:饮食文化由经验传统型向科学时代型发展。

六、中国烹饪的分类中国烹饪分为宫廷菜(御膳)、官府菜(孔府、谭家菜)、寺院菜(清圳)、民族菜(羊肉串、烤全扬)、药膳菜(美味佳肴可治病;如:山药、枸杞、人参等)、庄园菜(2500年的封建历史出料如刘文彩、牟氏庄园等)、民间菜(片片鱼、虎头鸡、虾酱、博山酥菜等)、市场菜(属于四大菜系范畴)。

七、地方菜系菜系(1975年确定):具有明显的地区特色的肴馔体系。

菜系一词是新中国成立以后从旧有的“帮口”一词转化而来的。

中国烹饪由于原材料生产、烹调方法、风味特点的差异,历史上形成众多的帮口,但各帮口之间相互渗透,形成若干共同或近似之点,于是又形成了较大的帮口——菜系。

其特点在于具有独特的烹调方法,有特殊的调味手段,有品种众多的烹饪原料,有从高到低,从小吃到筵席等一系列风味菜肴,并且在国内外有相当影响。

其主要的因素有:丰富的特产、悠久的传统、有一批精于烹饪的人材、有一定数量的风味餐馆,烹饪文化相对较发达。

这就是菜系的定义和形成菜系的要素及特点。

(一)鲁菜风味流派:胶东风味、济南风味原料:胶东以海产品为主,特别是小海味产品。

济南以河鲜湖品为主,擅用禽畜肉及其内脏。

突出烹调方法:爆、局、扒、炒、溜、拔丝调味方法:善于制汤,多用葱、姜、蒜调味。

风味特点:以咸鲜为主,突出本味,清(咸)鲜、脆嫩、原汁原味面点特点:北方面食具有特色代表菜:清汤燕菜、奶汤蒲菜、葱烧海参、清蒸加吉鱼、油爆双脆、油爆海螺、糖醋鲤鱼、九转大肠、泰安豆腐等。

综合特点:注重火侯、火在山东(二)苏菜风味流派:淮扬风味、姑苏风味、金陵风味、徐海风味原料:春有刀鲚夏有鲥,秋有肥鸭冬有蔬,豆腐、面筋、笋、茹号称江苏素菜“四大金刚”。

突出烹调方法:炖、焖、煨,尤以炖、焖见长。

调味方法:镇江醋、玫瑰酱、桂花卤、田美优酱是江苏菜常用的调味品。

风味特点:清鲜平和、咸甜适中、色彩秀雅、菜形艳丽面点特色:扬州的早茶、太湖船点代表菜:松鼠鳜鱼、大煮干丝、清炖蟹黄狮子头、三套鸭、拆烩鱼头、徐州狗肉、金陵桂花鸭等综合特点:注重造型,刀在江苏(三)川菜风味流派:高级筵席菜式,三蒸九扣菜式,大众便餐菜式,家常便餐菜式和民间小户菜式五种菜式组成。

原料:干货原料、深山大河的珍品特产,银耳、竹荪、雅鱼、贝母鸡、腊子鱼、东坡墨鱼、汇团等。

调味料丰富:自贡盐、中坎酱油、保宁老醋、潼川豆鼓、郫县豆瓣、宜宾芽菜等。

突出调味方法:干煸、干烧、小煎、小炒为川菜四朵金花。

调味方法:调味离不开三椒,即胡椒、花椒、辣椒。

风味特点:以麻辣鱼香为主,一菜一格,百菜百味。

面点特色:四川小吃特别丰富,夫妻肺片、灯影牛肉、棒棒鸡、四川火锅、四川担担面等。

代表菜:毛肚火锅、麻婆豆腐、鱼香肉丝、宫保鸡丁、干煸牛肉丝、开水白菜、家常海参等。

综合特点:注重调味,味在四川。

(四)粤菜风味流派:广州风味、潮州风味、东江风味、港式风味原料:明味清初学者屈大均曾说过:“天下所有之食货,粤东几尽有之;粤东所有之食货,天下未必尽有也。

”突出烹调方法:炮、局、煲、扒、煎等。