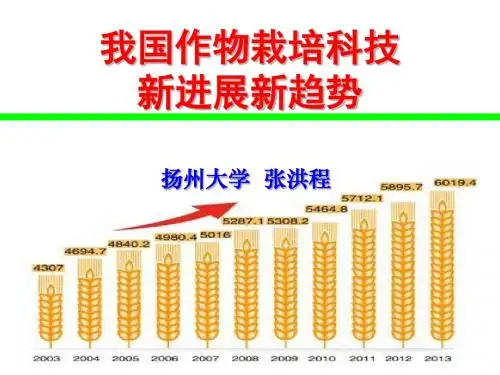

2-张洪程-稻麦两熟协调发展问题及对策(定稿)

- 格式:pdf

- 大小:26.50 MB

- 文档页数:58

推进多熟制粮食生产存在的困难堵点及意见建议推进多熟制粮食生产存在的困难堵点1. 生产成本高:多熟制粮食生产需要更多的劳动力和技术投入,同时需要更多的时间和资源,导致生产成本高,这使得一些农民不愿意去尝试这种生产方式。

此外,由于生产多熟制粮食需要更多的耕作过程,因此劳动力投入也会增加。

2. 技术不足:多熟制粮食生产需要农民掌握更多的技术和知识,这对于一些老年农民而言可能会比较困难。

此外,由于多熟制粮食生产涉及到精密的技术操作和精细的质量控制,因此需要农民拥有更高的技术能力和质量意识,这也是一个堵点。

3. 产业链上游和下游的缺乏:多熟制粮食生产需要比普通粮食生产更多的前置和后置流程,需要更多的加工和生产环节,但是我们目前的农业产业链还不够完备,这也是一个困难所在。

意见建议1. 减少生产成本:政府可以通过财政补贴、优惠税收等方式鼓励农民使用多熟制粮食生产方式,从而降低其生产成本。

同时,政府也可以在政策上提供更多的支持。

2. 加强技术培训:农业部门可以加强对农民的技术培训,提高农民的技术能力和质量意识,同时也可以提供技术指导和咨询服务,帮助农民解决技术难题。

3. 改进产业链:政府和企业可以改进农业产业链,进一步配齐前置和后置流程,以适应多熟制粮食生产的需要,从而提高生产效率和降低成本。

4. 宣传推广:政府可以通过各种方式宣传多熟制粮食的优势和必要性,让更多的农民能够了解并尝试这种生产方式,促进其推广和普及。

5. 建立流通渠道:政府可以建立多熟制粮食的销售渠道,打通农民和市场之间的链条,从而保障农民的收益和增加市场供应,推动多熟制粮食的生产和发展。

安徽省稻茬麦栽培存在的问题及对策摘要搞好稻茬麦的栽培管理,对争取稻、麦两季高产稳产,促进安徽省小麦再上新台阶有着十分重要的意义。

分析了安徽省稻茬麦在生产上存在的重要问题,并提出了对策。

关键词稻茬麦生产;存在问题;对策;安徽省稻茬麦在安徽省小麦生产中占有较大比重,面积约占全省小麦面积的1/5。

但长期以来,稻麦两熟地区存在着重稻轻麦倾向,稻茬麦的种植质量难以保证,产量水平和种植效益也明显低于旱地小麦,限制了该区农业生产的发展。

因此,搞好稻茬麦的栽培管理,对争取稻、麦两季高产稳产,促进安徽省小麦生产再上新台阶有着十分重要的意义。

1稻茬麦栽培存在的问题1.1耕种粗放,出苗率低稻茬麦田一般质地较黏重,含水量高,土体坚硬,宜耕期短,不易耕耙,坷垃大而多,整地质量差,无论是机械条播还是人工撒播,都难以做到小麦播种均匀一致,深浅适中。

尤其是撒播,常出现丛籽、露籽、深籽、压籽和缺苗断垄现象,造成稻茬麦出苗率低,出苗不整齐,早、晚苗素质差异大,产生子孙穗,降低穗粒数。

1.2播种晚,苗弱根少安徽省各地单季晚稻收获期常年在10月上旬左右,但由于农民忙于水稻的收晒贮藏,特别是担心春性品种早播引起年前拔节而遭受冻害,因此一般稻茬麦播种都延迟到霜降以后,甚至更晚才进行。

由于播种晚,加上稻茬麦田土壤板结,土温低,冬前生长积温不足,冬前和早春因土壤湿度大,通气透水性差,根系发育不好,造成麦苗生长缓慢,苗小、苗弱、叶少、分蘖晚或不分蘖,次生根也少。

1.3播量大,群体大,成穗率低稻茬麦多数地方仍采用大播量的撒播方式,一般撒播量为300~375kg/hm2。

大播量加上施肥方法不当,冬前分蘖发生缓慢,开春后随温度回升,分蘖迅速增加,形成春季假旺苗,单位面积群体数量猛增,田间郁蔽,病害加重,倒伏危险增加,造成成穗率低、穗头小、粒数少、粒重减轻、产量降低。

1.4渍害严重,根系发育不良,后期易早衰稻茬麦田一般地势低洼,若排水系统遭到破坏或堵塞,造成排水不畅或无法排水,会引起严重的渍害。

2019年6月21日,中国工程院院士张洪程教授与南通富来威农业装备有限公司总经理吴亦鹏、富来威研发中心主任吴昌浩高级工程师等相约扬州大学农学院院士楼。

张院士与富来威公司的工程师亲切交流,畅谈水稻机插秧技术的未来,指点富来威插秧机的发展。

张洪程是国内资深水稻栽培专家,他创建的以“标准化育秧、精确化机插、模式化调控”为新内涵的机械化高产栽培技术,促进江苏水稻单产冠居全国主产区,对我国水稻机械化栽培起了重要引领作用。

富来威公司的技术人员详细汇报了近年来开展的水稻密播稀植试验情况,2018年6月,公司在江苏南通通州地区开展了密播稀植试验,取得一定成效,稻农可以增加收益200元/亩。

2019年3月份开始,富来威公司已在广东江门、吉林辉南、湖北沙洋、安徽定远、江苏南通等10多个地方进行了新一轮水稻密播稀植机插秧布点试验。

张洪程介绍,十几年前中国以及日本农学家就进行过水稻小苗(乳苗)移栽、稀植的科学试验。

张洪程详细点评了密播稀植水稻栽插技术:“与传统机插稻高密度、大棵把栽插方式相比,稀植栽插更有利于发挥水稻个体生产潜力,优化群体结构,提高群体质量。

这一点,已得到国内诸多农业技术单位和专家现实成果的有力验证。

”对于富来威公司目前进行的试验,张洪程一针见血地指出,一定要谨慎!水稻对于国家、农民的意义都非常重大,任何一项农业技术的推广都一定要谨慎!密播育苗过程最关键的技术问题是秧龄短,一般希望在10-12天移栽,而且秧龄弹性差,超过秧龄的秧苗由于没有营养会越来越弱,这种秧苗移栽对于水稻的生长有一定影响。

对于普通的农民而言,习惯是苗等天、等田(整理好),而不是整理好田等秧苗。

此外由于农事作业的特点,计划性弱,难以在正好是适宜秧龄的时间移栽,这是小苗移栽的一个大难题。

此外,小苗对于水的控制、田的平整都有较高的要求,一定要协调好管水、整田的工作。

密播稀植的最大的优势是减少用盘量,节约种植成本,一定要反复试验避免减产。

因为过少的基本苗会导致产量减少,通过试验确定适宜的基本苗是稳产、增产的关键。

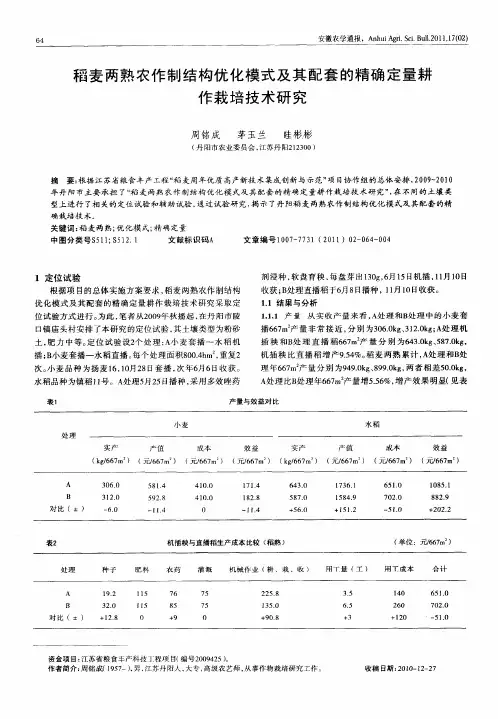

稻麦两熟农作制结构优化模式初探作者:汪洪洋徐宗进张立智等来源:《安徽农学通报》2013年第05期摘要:针对东海县温光资源、稻麦两熟农作制栽培特点,通过对旱育秧人工移栽稻、机插秧、直播稻与小麦套播、机条播等栽培方式组合的研究,初步探明在本地区稻麦两熟制条件下,在传统手栽稻地区可推广“水稻旱育人工移栽+小麦机条播”的模式,在劳动力紧张、经济条件好的地区,应积极推广“水稻机插+小麦套播或机条播”,本地区不宜盲目发展直播稻。

关键词:稻麦两熟农作制;旱育秧;机插秧;直播稻;小麦套播;机条播中图分类号 S511; S512.1 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2013)05-21-02东海县是全国粮食生产大县、全国粮食生产先进县,常年水稻面积6.3万hm2左右,小麦面积7.3万hm2左右,70%以上为稻麦两熟农作制。

近年来由于气候的变化[1]和稻作方式的多样性[2-3],一定程度上对稻麦周年产量协调发展造成影响。

怎样优化周年稻麦产量和效益,对保障国家粮食安全和促进地方农村经济的发展意义重大[4-5]。

根据本地区温光资源、稻麦两熟耕作栽培特点,围绕“高产、优质、高效、生态、安全”十字目标,2011-2012年在东海县农业科技综合试验基地,通过稻麦周年不同栽培方式的组合试验,探讨稻麦周年粮食丰产的可靠途径,为稻麦两熟制改革与发展提供科学依据。

1 材料与方法1.1 试验地概况试验地位于我县东南部湖荡地区平明镇,稻麦两熟,土质为砂姜黑土,保肥、保水和通透性好,土层深厚、肥沃,土壤平均有机质含量1.48%,全氮0.103%,碱解氮79.3mg/kg,全磷0.035%,速效磷4.4mg/kg,速效钾141.2mg/kg。

年平均气温13.7℃,常年降雨量912.3mm,无霜期223d,全年日均温大于10℃的时间长达207d,活动积温为4 420℃,年日照时数2 394h,太阳年总辐射量492.27kJ/cm2。

作物学报ACTA AGRONOMICA SINICA 2011, 37(2): 309−320/zwxb/ ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@DOI: 10.3724/SP.J.1006.2011.00309稻麦两熟地区不同栽培方式超级稻分蘖特性及其与群体生产力的关系李 杰 张洪程* 龚金龙 常 勇 吴桂成 郭振华 戴其根 霍中洋 许 轲 魏海燕扬州大学农业部长江流域稻作技术创新中心/ 江苏省作物遗传生理重点实验室, 江苏扬州225009摘要: 为探明不同栽培方式水稻在长江下游稻-麦两熟制条件下的分蘖特性及其与群体生产力的关系, 以超级稻淮稻9号和徐稻3号为材料, 比较研究旱育中苗壮秧精量手栽、小苗机插、直播3种栽培方式水稻分蘖发生与成穗特点及其生产力和对产量的贡献。

结果表明, 不同栽培方式水稻产量差异极显著, 手栽稻最高, 直播稻最低。

机插稻和直播稻主茎和一次分蘖群对产量贡献大, 尤其是直播稻, 主茎产量比例达27.5%, 二次分蘖群仅5%左右, 而手栽稻主茎产量比例小(16.7%), 二次分蘖群产量占近20%。

一次分蘖群产量比例不同栽培方式间变化幅度较小, 都在65.84%~67.09%之间。

手栽稻分蘖发生叶位数多, 且茎蘖成穗率高, 单株成穗数多; 一次分蘖群发生在主茎第1至第10叶位, 其中第5至第8叶位分蘖发生率与成穗率较高, 二次分蘖群以1/5、1/6、1/7发生和成穗为主。

机插稻分蘖发生比较集中, 一次分蘖群发生在主茎第3叶至第7叶位, 第4至第7叶是分蘖发生与成穗的优势叶位, 二次分蘖群发生以1/4、2/4、1/5为主, 但主要依靠1/4成穗。

直播稻一次分蘖群发生在主茎第1至第5叶位, 其中第1至第4叶位分蘖发生率与成穗率较高, 二次分蘖发生较多, 但仅在1/1、2/1、1/2有成穗, 且成穗率很低。

3种栽培方式均未见三次及三次以上分蘖发生。

兴化市邀请全国著名水稻专家讲课破解水稻生产技术难题佚名

【期刊名称】《泰州科技》

【年(卷),期】2008(000)008

【摘要】7月16日下午,兴化市邀请全国著名水稻专家张洪程教授对全市农技人员进行了水稻生产专题培训。

张洪程教授客观分析了国际粮食生产特别是水稻生产形势,介绍了国家对发展粮食生产的重大政策和主要措施,着重分析了当前全国、全省水稻生产现状及我市水稻生产存在的突出问题,一一剖析了

【总页数】1页(P23-23)

【正文语种】中文

【中图分类】S511

【相关文献】

1.在八届全国人大代表会议期间,李鹏委员长和全国著名水稻育种专家许雷亲切交谈 [J],

2.专家破解水稻“倒伏”技术难题 [J],

3.专家称我国将在2020年基本实现水稻生产全程机械化水稻生产机械化及主要农作物收获机械化发展论坛在京举行 [J], 杨雪

4.我国专家初步破解水稻“倒伏”技术难题 [J],

5.系列讲座--第七期全国有线电视实用维修技术讲座邀请函之二由著名专家焦方性教授担任主讲 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

我省水稻大豆等秋粮生产工作推进视频会在南京召开本文字数:1774字阅读时间:6分钟近日,我省水稻大豆等秋粮生产工作推进视频会在南京召开,省农业农村厅总农艺师唐明珍出席会议并讲话。

会议邀请了省水稻产业技术体系首席专家张洪程院士、岗位专家杨洪建推广研究员和省大豆玉米带状复合种植专家组组长陈新研究员分别就水稻丰产优质增效技术、集中育供秧技术、带状复合种植专家指导组工作作专题讲座,会议通报了第五批江苏“味稻小镇”、第六届“江苏好大米”、首届“苏米工匠”和“特粮特经好工匠”等评奖活动结果。

会议指出,要突出水稻生产,加快推进稻米产业高质量发展,重点抓好四方面工作。

一是全面提升水稻集中育供秧水平。

加强高标准集中育秧示范基地建设,大力推广硬地硬盘微喷灌等集中育秧方式,科学推广育秧物化产品,加强种子药剂处理,加强钵苗育秧、秸秆基质块育秧等新技术示范推广。

二是高标准开展水稻绿色高质高效创建。

按照绿色技术、主体培育、服务责任、任务备案“四个清单”要求,加快制定创建工作方案。

积极创新工作落实机制,调动各类新型经营主体承担创建任务的积极性;集成应用优质食味水稻品种、绿色投入品、绿色技术模式等,提高示范片创建水平和示范展示作用;加强优质稻米产业化生产基地建设,推进标准化生产、专业化服务、订单化种植、品牌化经营;强化创建绩效考核,制定完善绩效评价办法,促进规范化管理。

三是严格控减粗放型直播稻面积。

加大水稻机插秧推广扶持力度,提高社会化育供秧服务水平,解决分散小农户育秧、移栽难题,扩大机插秧推广应用规模。

加强直播稻适宜品种、栽培技术、机械装备集成应用,尽可能规避生产风险,努力提高标准化机械化水平。

四是加快推进优质稻米全产业链建设。

加大补链强链建设力度,在贯标生产、产加销全链条衔接、龙头企业带动、全程服务等方面加快提升。

积极整合各类资金资源,加大投入力度,培育壮大一批粮食类现代农业产业发展载体,强化产业发展支撑。

会议要求,要强化示范带动,多措并举扩种大豆和油料,重点抓好三项工作。