中国历史上的旱灾及其成因

- 格式:doc

- 大小:12.04 KB

- 文档页数:5

明代晋北地区干旱灾害研究明代晋北地区是中国北方的一个重要农业区域,也是干旱灾害频发的地区之一。

干旱灾害对当地的农业生产和人民的生活产生了重大影响。

对明代晋北地区的干旱灾害进行研究能够帮助我们更好地了解历史上的干旱灾害及其对社会经济的影响。

明代晋北地区的干旱灾害主要集中在夏季和秋季。

夏季干旱是由于高温天气和蒸发增加导致。

秋季干旱则是由于降水不足和干旱信息不准确导致。

这些干旱灾害给晋北地区的农业生产带来了严重的影响。

干旱灾害导致晋北地区的农田干燥,作物生长受限。

晋北地区的农业主要以种植小麦、玉米、高粱等粮食作物为主,而这些作物对水分需求较高。

干旱灾害导致土壤水分不足,无法满足作物的正常生长所需,从而导致农作物产量下降甚至歉收。

这对当地的农民来说是一次重大打击,使得他们的经济收入大幅减少。

干旱灾害还会引发粮食价格的上涨。

由于作物歉收,造成了市场上粮食供应的短缺,从而导致粮价上升。

这使得普通百姓在购买粮食时面临较高的价格,并增加了他们的生活负担。

干旱灾害还会引发社会动荡。

当农田干旱,粮食价格上涨时,社会上就会出现很多困扰。

生活在农村的农民生活水平下降,甚至有可能无法维持日常生活。

这不仅会引发农民上访、抗议和骚乱等一系列不稳定因素,也会导致人口流失和社会失衡。

为了应对晋北地区的干旱灾害,明代政府采取了一些措施。

政府加强了农田水利建设,提高了灌溉设施的完善程度。

政府实行了特殊的农田税收政策,允许农民在灾害发生时减税或免税。

政府还积极引导农民进行节水排灌,采取水旱耕种方式,以便在干旱季节中充分利用雨水和土壤湿度。

历史上的大旱记录历史上,人类的生存始终与自然灾害紧密相连,其中旱灾是最常见的一种。

无论是在古代还是现代,大旱灾都给人们的生活带来了极大的困难和痛苦。

下面将介绍一些历史上的大旱灾记录。

1.苦恶之年(公元9世纪)公元9世纪是一个贫瘠之年。

在此期间,欧洲遭受了一系列的旱灾。

由于长期无雨,农作物枯萎,河流枯竭,人们面临食物短缺和饥荒。

这一时期的旱灾被记录下来,成为历史上著名的“苦恶之年”。

2.十年旱灾(公元13世纪)在公元13世纪,中国的黄河流域发生了长时间的旱灾。

在这期间,缺乏水分的土地无法种植粮食作物,导致人们饥饿和疾病的蔓延。

这十年的旱灾被认为是中国古代历史上最严重的一次旱灾之一3.大饥荒(公元19世纪)在公元19世纪,印度孟加拉地区发生了一场被称为“大饥荒”的旱灾。

由于连续几年的干旱,农作物几乎全部歉收,导致饥荒和饥饿的爆发。

这场旱灾中,据估计有超过1000万人口死亡,成为历史上最严重的旱灾之一4.美国大旱(1930年代)在20世纪30年代,美国中西部地区遭受了一场灾难性的大旱灾,被称为“尘土风暴时代”。

由于长时间的干旱和不适当的土地管理措施,农田风沙肆虐,导致大量农作物损失,农民破产,失去了生计。

这场旱灾对美国经济造成了巨大的影响,也给人们的生活带来了巨大的困难。

5.索马里旱灾(2024年)在2024年,索马里遭受了一场严重的旱灾,被认为是该国历史上最严重的一次干旱。

长时间的干旱导致当地水资源枯竭,农作物歉收,牲畜死亡,数百万人陷入饥荒和饥饿之中。

国际社会加大救援力度,但仍然无法完全缓解灾情的严重程度。

以上是一些历史上的大旱灾记录,这些旱灾给当地人民的生活带来了巨大的痛苦和困苦,也提醒着我们应该更加重视保护环境,合理利用资源,以免再次发生类似的灾难。

历史上有许多旱灾记录,以下是一些著名的历史旱灾事件:

1. 黄河旱灾(公元11世纪):在中国历史上,黄河旱灾是最为著名的旱灾之一。

公元11世纪,黄河上游地区连续多年遭受干旱,导致黄河水流减少,河床抬高,最终导致了著名的黄河决口,造成了巨大的灾难。

2. 美国大草原旱灾(1930s):在20世纪30年代,美国大草原地区(也被称为“尘土风暴地带”)遭受了严重的干旱。

这场旱灾导致了大规模的土地侵蚀和干旱,被称为“尘土风暴”时期,对当地农业和生态系统造成了严重破坏。

3. 印度旱灾(1965-1967年):在20世纪60年代,印度遭受了严重的干旱,导致大规模的农作物歉收和水资源短缺。

这场旱灾导致了饥荒和经济困境,对印度的农业和社会造成了巨大的影响。

4. 澳大利亚千年干旱(1997-2009年):在澳大利亚,自1997年开始,部分地区遭受了长达12年的干旱,被称为“千年干旱”。

这场旱灾导致了澳大利亚的农业、生态系统和水资源受到严重破坏,对当地经济和社会造成了重大影响。

这些旱灾事件都对当地的农业、生态系统和社会经济造成了严重的影响,同时也提醒了人们对气候变化和水资源管理的重要性。

中国的旱灾和饥荒(19世纪70年代)

历史上中国所遭受的最严重的一次灾害发生在19世纪70年代。

在1876年以及以后的两年中,中国没有出现雨季----连续降雨期,它是大部人发用水的来源。

当时中国没有储备粮食,饥荒很快便降临了。

人们不得不过着有什么吃什么的日子。

市场上少量的谷物以高价出售;有些人家只好变卖房屋和家产来保命。

数以千计的人听说东北粮价全家便乘船经河南省来到那里,但是,那里的粮价因为市场需求增加,很快便涨了解上去据过路人说,看见村里有饿毙者的尸体推在门外。

由于饥荒造成了贫困,许多人不是饿死,便是病死。

有人称,这次饥荒使中国死亡总人数在900万~1300万人。

(据我国有关资料记载:19世纪70年代,中国华北大旱死亡1300万人--译注)

▲在饥荒时,人们尝试各种食物来源,有些人

啃起了树皮.(右)

▲即使那些捱过饥荒活下来的人仍很悲惨.霍乱

和淋巴腺鼠疫之类疾病流行,随时威胁着他们的生命.

绝望的人们不管路途多远都四处为自己和家人觅食。

在19世纪70年代,中国政府对因偷窃食物而被捉的人处以酷刑。

窃贼被钉在木笼内挨饿。

转自:/bzqg/bdzn/bdzn.htm。

唐朝著名旱灾典故唐朝是中国历史上一个辉煌的时期,然而,它也经历过一些严重的旱灾。

旱灾不仅给人们带来了生活上的困扰,也给国家的经济和政治稳定带来了巨大的压力。

下面就让我们一起来了解一下唐朝著名的旱灾典故吧。

唐朝的旱灾典故主要有两个,一个是“骆驼岭遭旱”,另一个是“黄河旱涝灾”。

首先我们来看一下“骆驼岭遭旱”。

“骆驼岭遭旱”是唐朝时期发生的一次严重的旱灾。

据史书记载,当时的骆驼岭是一个交通要道,是唐朝连接内地和西域的重要通道之一。

然而,由于连年的干旱,骆驼岭的水源枯竭,导致了旅行者和商人无法获得足够的水源,造成了交通运输的困难。

这不仅给经济发展带来了阻碍,也给人们的生活带来了巨大的困扰。

为了解决这个问题,当时的政府采取了一系列的措施,包括修建水渠、引水灌溉等,最终成功地解决了骆驼岭的旱灾问题。

接下来,我们来了解一下“黄河旱涝灾”。

黄河是中国的母亲河,也是唐朝的经济命脉之一。

然而,由于唐朝时期的气候变化和人类活动等原因,黄河频繁地发生旱涝灾害,给人们的生活和经济发展带来了巨大的困难。

在唐朝时期,黄河旱涝灾害尤为严重的一次是在贞观年间。

当时,由于连年旱涝不断,黄河的水位急剧下降,导致了灌溉用水的短缺,农田的作物无法正常生长,给人们的生活带来了巨大的困扰。

为了解决这个问题,唐太宗李世民下令修建了大型的水利工程,包括疏浚河道、修建堤坝等,最终成功地解决了黄河的旱涝问题。

通过以上两个典故,我们可以看到,唐朝的旱灾给人们的生活和经济发展带来了巨大的困扰,但是通过政府的积极应对和人们的努力,最终成功地解决了旱灾问题,保障了人们的生活和国家的稳定。

旱灾是一个不可避免的自然灾害,但是通过合理的应对和积极的措施,我们可以减轻旱灾的影响,保障人们的生活和国家的稳定。

希望我们能够从历史中吸取教训,加强旱灾防治工作,使我们的社会更加稳定、繁荣。

中国自古经常饱受天灾、旱灾、水灾、瘟疫袭扰。

邓拓编著的《中国救荒史》中介绍:“中国历史上水、旱、蝗、雹、风、疫、地震、霜、雪等灾害,自商汤十八年(前1766年)至纪元后1937年止,计3703年间,共达5258次,平均约每6个月强便有灾荒一次。

”李约瑟统计,在过去的2100多年间,中国共有1600多次大水灾和1300多次大旱灾。

陈达在《人口问题》中统计,自汉初到1936年的2142年间,水灾年份达1031年,旱灾年份达1060年[1]。

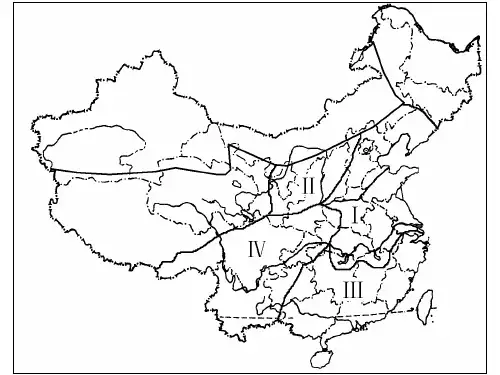

旱灾(drought)其实即是缺乏水,农产品因此而枯萎,导致饥荒。

干旱大部分发生在中国北方地区。

水灾则多在江南地区。

商朝成汤十八年至二十四年(前1766-1760年间),曾有连续七年的大旱,《管子·轻重篇》曰:“汤七年旱,民有无子者。

”管仲还认为:“善为国者,必先除其五害。

”[2]周朝厉王二十一年至二十六年(前858-853年),连续六年大旱[3]。

周幽王二年(公元前780年),史载“三川竭,岐山崩”。

伯阳父认为“山崩川竭,亡之征也”[4]。

《史记·货殖列传》记载:“六岁穰,六岁旱,十二岁大饥”汉朝《盐铁论·水旱》:“六岁一饥,十二岁一荒。

”《史记·孝景本纪》载后元二年“大旱。

衡山国、河东、云中郡民疫”。

《前汉书·武帝本纪》载,(前114年),“四月,关东旱,郡国四十余饥,人相食”。

平帝元始二年(公元2年),郡国大旱,“赐田宅什器,假与犁、牛、种、食。

”[5]王莽建平四年(前3年)发生大旱灾。

东汉安帝初,“连年水旱灾异,郡国多被饥困……时饥荒之余,人庶流迸,家户且尽”[6]桓帝延熹九年(166年),“青、徐炎旱,五谷损伤,民物流迁”[7]南北朝北魏太和十一年(488年),“大旱,京都民饥,加以牛疫,公私阙乏,时有以马驴及橐驼供驾挽耕载。

诏听民就丰。

行者十五六,道路给粮禀,至所在,三长赡养之。

遣使者时省察焉。

”[8]隋朝大业八年(612年)大旱,“时发四海兵,帝亲征高丽,六军冻馁,死者十八九。

丁戊奇荒发生的原因是什么丁戊奇荒是光绪元年的一场大旱灾,大旱持续了整整四年,那么你了解丁戊奇荒吗?以下是店铺为你整理的丁戊奇荒发生的原因,让我们一起来了解。

丁戊奇荒发生的原因丁戊奇荒是发生在中国19世纪七八十年代的一场大灾难,应该用特大灾荒来形容更为恰当,在这场灾荒中人民经历的除了生离死别还有更大程度上心灵绝望的侵袭,那么造成丁戊奇荒的原因是什么呢,这场灾荒除了给当时晚清社会带来沉重的打击,还对我们后世人有着深远的影响。

造成丁戊奇荒的原因除了有自然环境,生态系统的失调,不能否认的是其中还包含着更多深刻的政治、经济等方面的原因,可以用天灾人祸这四个字概括出造成丁戊奇荒的原因。

丁戊奇荒整整持续了四年,从1876年到1879年,涉及了中国华北地区,主要以山西省最为严峻,当时山西长期自然环境恶化,生态系统失调导致旱情愈加严重,持续的大旱导致饥荒,田园荒芜,农地绝收,致使饿死的人数多达千万。

但是从根本上来看造成丁戊奇荒的原因远不止大旱而已,众说纷纭均离不开的原因是当时统治者的黑暗政治统治。

晚清鸦片战争结束后,统治者为了赚取更多白银,养活增长的人口开展了“新鸦片战争”,遂允许种植鸦片,提高鸦片产量,故只剩贫瘠土地用于粮食种植,导致粮食产量迅速下降,这种情况长达二十余年,遂稍遇旱情,便陷入荒灾之况。

也有的说法是因为统治者过度的剥削,加上农业技术低下,百姓在被统治下本就不能温饱,更别说遭遇旱灾,更是一片生灵涂炭。

关于丁戊奇荒的原因还有人认为是因为不断兴起的农民起义,造成田地荒芜粮食停产,且政府不断镇压对农业的破坏也是很大的。

丁戊奇荒的影响丁戊奇荒是发生在中国19世纪七八十年代的一场大灾难,应该用特大灾荒来形容更为恰当,在这场灾荒中人民经历的除了生离死别还有更大程度上心灵绝望的侵袭,那么造成丁戊奇荒的原因是什么呢,这场灾荒除了给当时晚清社会带来沉重的打击,还对我们后世人有着深远的影响。

造成丁戊奇荒的原因除了有自然环境,生态系统的失调,不能否认的是其中还包含着更多深刻的政治、经济等方面的原因,可以用天灾人祸这四个字概括出造成丁戊奇荒的原因。

中国历史上的大旱与灾荒中国作为一个农业大国,自古以来就深受旱灾的困扰。

大旱与灾荒是中华民族历史长河中的一道痛楚,它们在中国历史上不断重演,给人类社会带来巨大的破坏和伤害。

本文将从不同时期的大旱灾荒入手,探讨其对中国历史和人民生活的深远影响。

古代中国曾多次遭遇灾荒。

在唐朝时期,就有一场历史上著名的“大曆十年大旱”。

由于水资源的匮乏,北方大片的农田遭受到严重的旱灾,导致农作物减产,粮食短缺。

人们不得不以采食草根、树皮等野菜为生,甚至出现了人相食的悲惨情景。

这场灾难给人们敲响了警钟,唐代政府开始加强水利建设,修筑大型的水利工程,以改善民生和抵御旱灾的侵袭。

这一事件对唐朝的政治和社会发展产生了重大的影响。

明代时,中国曾经历了一系列的旱灾。

其中最为著名的是明代中期的“永乐大旱”,这场旱灾造成了京津两地的大面积失收,在河北、山东等地引发了严重的粮食短缺。

旱灾导致了饥荒与疾病的爆发,粮价暴涨,社会秩序受到严重的冲击。

明代政府通过减税、赈济和开辟新的农田等措施缓解了饥荒,但这场旱灾对社会经济和政治稳定造成了严重的影响。

近代以来,中国的大旱灾荒问题并没有得到彻底解决。

20世纪初的民国时期,中国的农田面积有限,与人口增长严重不匹配。

当时,中国曾多次出现大面积的旱灾,导致粮食供应严重不足。

在1938年至1942年的旱灾期间,国民政府采取了一系列抗旱措施,包括架设抗旱管线、演出抗旱节目等,以此来振奋民众的抗旱斗志。

然而,这些措施在缓解灾情方面效果有限,大量人口因饥荒而死亡,国家经济遭受严重破坏。

这段历史时期的旱灾问题,使得中国政府开始认识到水资源的重要性,提出了加强水利建设的呼吁。

然而,即使到了现代,中国依然没有完全摆脱大旱灾荒的困扰。

近年来,由于气候变化和环境问题的加剧,旱灾在中国的某些地区趋于频发。

比如,近几年持续的旱灾给中国北方的农田带来了严重影响,导致粮食减产、生活用水紧张等问题。

为了应对旱灾,中国政府加大了水利建设的投入,并推行了节水措施,但仍面临许多困难和挑战。

光绪三年山西特大旱灾产生原因思考小时候父辈们经常提到光绪三年(1877年),以当时的特大旱灾,教育我们节约粮食,所以光绪三年这一特殊年份,在儿时就给我们留下了非常深刻的印象。

光绪三年是近代史上山西罕见的特大旱灾,有关的档案文献资料很多,为我们研究和分析及应对旱灾提供了很多佐证资料。

无可置疑,在当时的社会经济和科学技术条件下,降雨量减少是造成这次特大旱灾的最直接的原因。

光绪三年(1877)为农历丁丑年,所以民间一般称之为“丁丑奇荒”,因这次旱灾又延续到光绪四年,即农历戊寅年,因而正史常称为“丁戊大荒”,又称“晋豫大饥”。

1、灾害的范围及损失情况光绪三年大旱涉及的地区很广,主要包括山东、河南、山西、陕西、甘肃东部、河北中南部等地区,我国整个北方地区都存在严重的干旱,山西是整个大旱区域的中心地带,临汾、运城地区旱灾最为严重。

据不完全统计,从1876年到1879年,山东、山西、河北(直隶)、河南、陕西等地区,受旱灾及饥荒严重影响的民众人数,多达1.6亿到2亿,约占当时全国人口的一半,直接死于饥荒和瘟疫的人数,约1300万人,仅山西省1600万居民中,就死亡500万人。

关于这方面的史料记载很多,已是不争的事实,然而一些正史记载太过简略,对具体灾情的记载略而不详。

事实上,大灾过后不久,许多乡镇村落纷纷写志刻碑,详细记述灾害损失情况,特别是石刻,易于保存。

目前流传下来的很多碑文记述,事迹真实,数据准确,记录下来的是他们劫后余生的切身感受,表达出来的是亲见亲历的细节,这些碑文内容成为与史书相互补充的重要历史文献。

对于此次大旱灾的灾情、产生的原因及对当时社会经济的影响,多年来,研究的文章很多,比如“赤地千里,饿殍载途,亲人相食,白骨盈野”等等。

本文以笔者邻村运城盐湖区上王乡牛庄村存留的石碑《丁丑大荒记》的碑文内容为主,结合当地先辈传说,以此说明这场特大旱灾对当时社会的影响。

该石碑为光绪九年本村村民撰文书丹立石。

对于该村灾情碑文说:“人死或食其肉又有赀之者,甚至有父子相食,母女相餐,较之易子而食,析骸以爨为尤酷。

天灾与人祸并存——1936-1937年四川旱灾在中华民国历史上,不止一次发生了严重的自然灾害,给亿万百姓带来了沉重的灾难,其中1936-1937年四川旱灾则是其中之一。

这场旱灾对四川省的经济、社会和人民生活造成了严重的影响,更是揭示了当时中国社会的多种问题和困境。

本文将对1936-1937年四川旱灾进行详细的介绍和分析,以期了解其对当时中国社会的影响以及灾害本身的性质。

一、四川旱灾的背景1936-1937年的四川省是一个遭受旱灾的重灾区。

在当时,四川省已经处于国民政府地方官员和土豪劣绅政治腐败、横行霸道的统治之下。

四川的农业生产主要以水稻和小麦为主,而这两种农产品对水分的需求非常高。

再加上四川省地处西南地区,受到季风气候的影响,不时会出现干旱,而在1936-1937年的这一年,更是遭受了严重的旱灾。

二、四川旱灾的影响1. 农业受灾严重由于旱灾的影响,四川省的农田遭受了严重的干旱,导致水稻和小麦等农作物的减产。

据统计,当年四川省的农田受灾面积超过千万亩,减产率达到了60%以上。

这导致了当地农民面临了生计问题,许多农民不得不面临着吃不饱穿不暖的困境。

2. 民生受挫农业是四川省的主要产业,而农业受灾则必然会影响到民生。

在当时,四川省的大部分人口都是以务农为生,因此农业减产不仅导致了农民的生计,更让他们面临着饥饿和贫困。

在这种情况下,很多农民不得不外出打工,或者卖掉家里的财产来度过难关。

3. 社会秩序出现动荡在当时的四川,由于严重的旱灾导致了社会秩序的混乱。

一方面,农民为了生计不得不外出,而这又导致了一些社会治安问题的出现。

一些地方官员和地主为了谋取私利,采取了一些压榨农民的手段,更加剧了社会的不稳定。

三、四川旱灾的应对措施1936-1937年的四川旱灾给四川省的政府和社会带来了严重的冲击,为了应对这场灾害,当时的四川省政府采取了一系列的救灾措施。

主要包括以下几个方面:1. 组织灾民救助在旱灾期间,四川省政府成立了救灾委员会,组织了志愿者和救灾物资,对受灾地区进行了救援。

古代关于大旱的神话故事大旱,古代人类历史上一直是无法逃避的自然灾害之一。

在古代,由于科技条件的限制,人们对于大旱往往无法找到解决办法,因此,他们会赋予大旱以神话色彩,将其解释为神灵的怒火或者其他超自然的原因。

在中国古代文化中,有许多关于大旱的神话故事流传至今。

在古代中国神话中,大禹治水被视为中国古代人民抵御洪水灾害的标志性事件。

然而,大禹同样也在古代的神话里面与大旱有着紧密的关联。

传说根据大禹治水的成功,大禹被封为夏朝的第一位君王。

然而,在夏朝时,大禹面临着一次严重的旱灾。

天空久久没有降下一滴水,大地干裂,百姓疲惫不堪。

大禹为了解决这场旱灾,毅然决然地离开了自己的王宫,沿着九条河流的河道,遍布山川之间,不断创造源头,最终让水源充足,大地恢复生机。

另外一个与大旱有关的神话故事是《女娲补天》。

根据古代神话,女娲是中国古代传说中的始祖。

在《山海经》中,女娲神话以一种神秘而又浪漫的方式展开。

传说中,女娲发现天空中有许多裂缝,这导致地球上的水不断流失,降雨也变得非常稀少。

为了解决这一问题,女娲用五色石作为材料制作了一把五彩石,然后用自己的力量穿过天空,不断修补天空的裂缝。

她用尽全身力量,最终成功将天空上的裂缝修补好,让天地重新连接起来,从而恢复了人间的正常降雨。

除了中国,其他地区的古代文化中也有关于大旱的神话故事。

在希腊神话中,大旱被视为冥神哈德斯的怒火。

根据神话,哈德斯曾绑架了地狱女神珀耳塞福涅,这导致大地枯竭,没有一滴雨水降下。

人们绝望地呼唤着大地的恢复,然而没有任何结果。

最终,神使赫尔墨斯被派去劝说哈德斯释放珀耳塞福涅,以使大地恢复正常。

另一个古代神话中的大旱故事来自于印度。

根据印度教传说,《玛哈巴拉塔》中的故事描绘了印度人民如何面对无尽的大旱。

古代人相信,这是由于神灵无法忍受人类的邪恶行为而带来的惩罚。

在这个故事中,印度的神祇们决定共同创造一个特殊的杯子,其中充满了神水。

这个杯子可以不断地恢复,因此,只要人们拥有它,就可以净化大地。

西安市自然灾害历史〔干旱〕干旱是西安最经常出现的自然灾害,每年均有不同程度发生。

2000多年来各种史籍屡见严重旱灾记载,兹列举如下:西周宣王时(公元前827~前781年)旱既太甚,涤涤山川。

山无木,川无水。

西周幽王二年(公元前780年)泾渭竭。

秦惠文王更元十一年(公元前314年)大旱,渭涸三日。

秦王政十二年(公元前235年)天下大旱,六至八月始雨。

西汉高祖二年(公元前205年)关中大饥,人相食。

西汉惠帝五年(公元前190年)三辅大旱,江河水少,溪谷水绝。

西汉元封四年(公元前107年)夏大旱,民多渴死。

西汉本始三年(公元前71年)夏五月,关中大旱,东西赤地千里。

西汉河平元年(公元前28年)三月旱,伤麦,民食榆树皮。

东汉永元元年(公元89年)关中旱,三辅并京兆少雨,麦根枯死,牛羊死甚。

东汉兴平元年(公元194年)四至七月夏秋,三辅大旱,人相食啖,白骨委积。

西晋秦始七年(公元271年)关中雍州五月旱,饥荒。

西晋元康元年(公元291年)七月雍州大旱,关中饥,米斛万钱。

西晋永安元年(公元304年)关中大饥,蓝田山竹开花结米,人皆采摘充饥。

西晋永嘉三年(公元309年)五月关中大旱,自三月起,泾、汉、渭皆竭,可涉。

前赵光初七年(公元324年)正至四月,关中大旱。

前赵光初八年(公元325年)四月,雍州大旱,自正月至是月。

前秦皇始四年(公元354年)关中大饥,米价每升值布一匹。

前秦建元二十一年(公元385年)关中七月大旱,饥。

后秦弘始十七年(公元415年)特大旱,时无点水,池水等俱干。

北魏太安五年(公元459年)雍州旱灾,年谷不收。

西魏大统二年(公元536年)关中大旱,饥。

人相食,死者十之七八。

北周建德五年(公元576年)长安二月癸丑日以久不雨,降宥罪人。

京师三十里内禁酒。

夏四月甲辰日,禁屠宰,以旱故也。

隋开皇六年(公元586年)七月旱,米粟踊贵。

八月,关内七州旱。

隋开皇十四年(公元594年)七月,关中大旱。

文帝率民就食洛阳。

明朝的旱灾记录相当详细,其中一些较为严重的旱灾事件如下:

1.成化十八年至弘治十一年(1482~1498年):黄河流域持续17年大旱,

导致人相食,道殣相望。

其中,关中地区百姓流亡殆尽,人相食,十亡八九。

河南、山东、畿内等地也遭受了严重的饥荒,陕西、山西尤为严重,有人甚至放弃了恒产家室。

2.嘉靖六至九年(1527~1530年):黄河流域又持续了4年大旱。

其中六年

春夏不雨,黄河水清,井泉干涸,河北、河南、陕西、山东、山西等地都遭受了旱灾。

七年大旱加蝗灾,陕西、甘肃、河南等地人相食,死亡无数。

特别是豫西、宝丰、鲁山等地饿死了大半的人口。

八年,陕、晋、豫、鲁等地都遭受了旱灾,大饥,人相食。

九年,北畿、河南、山西、陕西等地也遭受了大饥荒。

3.万历十至十九年(1582~1591年):这10年间,黄河流域连续遭受干旱,

其中十四、十五、十六年全流域都发生了干旱。

百姓只能吃草木,人相食,白骨满路。

十八年春天,畿辅内外及秦、晋、齐及河淮间方圆数千里,二麦几乎枯萎,各泉源干涸不流,漕河也只剩下一条线,运艘淤阻。

4.崇祯大旱:这场大旱从1637年开始,一直持续到1643年,是中国历史上

持续时间最长、受旱范围最广的旱灾。

这场旱灾影响了中国南、北方23个省(区),其中华北地区受灾最为严重,河北、河南、山西、陕西、山东等地都连旱5年以上,旱区中心所在的河南省更是连旱7年之久,以1640年的干旱最为严重。

这场旱灾导致人民的生活极度困苦,瘟疫流行,蝗虫灾害猖獗。

以上只是明朝旱灾的一部分记录,实际上明朝的旱灾记录还有很多,这些灾害对当时的社会和人民造成了极大的影响。

中国历史上的旱灾及其成因2010-05-03 来源:光明日报作者:夏明方查看评论进入光明网BBS 手机看新闻历史时期的中国旱灾频发,而且旱灾波及的范围要远大于其他灾害,是为害最甚的天灾。

旱灾因其具有的隐蔽性、潜伏性和不确定性等特点,极易使人们心存侥幸,消极等待,而一旦酿成重患,后果很难挽回。

旱灾既是自然变异过程和社会变动过程彼此之间共同作用的产物,又是该地区自然环境和人类社会对自然变异的承受能力的综合反映。

保护自然环境,完善社会保障制度,建立包括针对旱灾在内的灾害应急体系,始终是人类面临的重要而又艰巨的任务。

人类赖以生存的自然环境是一个由岩石圈、生物圈、大气圈、水圈四大圈层相互依存、相互制约而组成的巨系统,即地球生态系统。

但是作为地球的一个薄薄的圈层,它不仅与岩石圈的深层、大气圈的高层紧密相连,也与之外的天文宇宙系统息息相关。

故而该系统内部各圈层或其外部环境的任何变化与异动,一旦超过特定的阈值,都会对人类与人类社会带来严重的损害(参见宋正海、高建国等著《中国古代自然灾异动态分析》第1页,安徽教育出版社2002年版)。

在历史时期的自然灾害中,诸如地震、山崩、台风、海啸、火山喷发、洪水以及急性传染病等爆发性的灾害,更容易引起人们的关注,而类似于旱灾这样的渐进性灾害,则往往被人们所忽视。

但是纵观中国历史,旱灾给中国人民带来的灾难,给中华文明造成的破坏,要远比其他灾害严重得多。

美籍华裔学者何炳棣在其关于中国人口历史的研究中即曾断言:“旱灾是最厉害的天灾。

”一、旱灾是危害最严重的天灾我国历史上最早的旱灾记载,应是距今3800多年前(公元前1809年)伊洛河流域的大旱,即所谓“伊洛竭而夏亡”。

民国时期国内外学者如何西(A.Hosie)、竺可桢、陈达、邓拓等,都曾利用《古今图书集成》、《东华录》以及其他文献记载对中国历史时期的水旱灾害进行统计,其结果均无一例外地显示旱灾发生的次数多于水灾。

据邓拓《中国救荒史》的统计结果,自公元前1766年至公元1937年,旱灾共1074次,平均约每3年4个月便有1次;水灾共1058次,平均3年5个月1次(《邓拓文集》第二卷第41页,北京出版社1986年版)。

新中国成立后,旱灾发生的频率总体上小于水灾,但自上世纪二十年代初期华北、西北大部分地区开始出现的干旱化(并非单指降雨量的减少)趋势,从生态系统变化的角度来看,也是不容忽视的问题。

就灾害的后果而言,旱灾引发重大饥荒的频次以及由此导致的人口死亡规模,更非其他灾害所可比拟。

据美国学者郑麒来对历代正史资料的统计,自汉代以来,因各类自然灾害导致的求生性食人事件经常周期性发生,而其中至少有百分之五十以上是由干旱引起的。

近代以来特别是民国时期,此类求生性食人事件显然进入新一轮周期,且有愈演愈烈之势。

据不完全统计,从1840年到1949年这110余年间,全国各地共出现此类食人事件50年次,平均两年左右即发生1次。

其中缘于旱灾的共30年次,缘于水灾的10年次,其他的则为旱水、旱蝗、旱雪、霜灾以及不明原因的大饥、春荒、冬荒,旱灾依然是求生性食人的主要原因。

在灾害造成的人口损失方面也同样如此。

明清至民国时期,全国共发生死亡万人以上的重大灾害221次,其中水灾65次,飓风53次,疾疫46次,旱灾22次,地震21次,但各灾型的死亡人数并不与其发生的次数成正比,尤其是旱灾,为数仅居第四,死亡人数却处于诸灾之首,共计30393186人,占全部死亡人数(42737008)的71%。

而且明代如此,清代如此,民国时期更是如此,可谓愈演愈烈。

其中1876—1879年的华北大旱灾,山西、河南、陕西、直隶等受灾各省共饿死病死人口950万至1300万,最高估计多达2000余万人; 1892—1894年晋北大旱,死亡100万人;1942—1943年中原大饥荒,河南1省死亡人口约300万人;1943年广东大饥荒,死亡50万人(一说300万人)。

自1949年新中国成立至今,由旱而荒并因之导致大规模人口死亡的事件,除1959—1961年三年困难时期之外,殊属罕见,但仅此一次,据国家统计局和民政部《中国灾情报告:1949—1995》公布的数字,即已造成千万人以上的人口损失,可见旱灾危害之巨大。

二、明清以来特大旱荒的惨烈灾情罗列这些数字,或许显得过于抽象。

不妨撷取明清以来一些特大干旱的灾情片断,以透视旱灾对中国社会究竟有过什么样的惨烈影响。

明万历四十三至四十四年,山东全省连续两年遭遇大旱,饥民“咽糠粃,咽树皮,咽草束、豆萁”,可大多数人最终仍难免一死,“或僵而置之路隅,或委而掷之沟壑,鸱鸟啄之,狼犬饲之,而饥民亦且操刀执筐以随其后,携归烹饫,视为故常”。

众多家庭纷纷卖妻鬻女,以求渡过难关,故而各地广泛流传“添粮不敌减口”,“卖一口,救十口”等民谣(明毕自严撰《菑祲窾议》)。

崇祯后期持续七年之久的全国性大旱,更是我国历史上有文字记载以来最严重的灾难,南北各地普遍出现人吃人的惨剧。

纪晓岚《阅微草堂笔记》之《滦阳消夏录》中有一段记述,读来令人怵目惊心:前明崇祯末,河南、山东大旱蝗,草根树皮皆尽,乃以人为粮,官吏弗能禁。

妇女幼孩,反接鬻于市,谓之菜人。

屠者买去,如刲羊豕。

周氏之祖,自东昌商贩归,至肆午餐。

屠者曰:肉尽,请少待。

俄见曳二女子入厨下,呼曰:客待久,可先取一蹄来。

急出止之,闻长号一声,则一女已生断右臂,宛转地上。

一女战栗无人色。

见周,并哀号,一求速死,一求救。

事实上,饥荒极重之时,备受煎熬的饥民连这样的痛苦感觉都已经不存在了。

清光绪十七、十八年山西大旱,前往赈灾的江南义绅如此描绘当地的荒象:山西此次奇灾,各村妇女卖出者不计其数,价亦甚廉。

且妇人卖出,不能带其年幼子女同去,贩子立将其子女摔在山洞之中,生生碰死。

其夫既将其妻卖出,仅得数串铜钱,稍迟数日,即已净尽,便甘心填沟壑矣。

灾民一见查赈人至,环跪求食,涕泣不已。

许已早晚放赈,而彼皆苦苦哀告云:但求先舍些微,稍迟便不能待矣。

往往查赈之时有此人,放赈之时即无此人。

更可惨者,各人皆如醉如痴。

询以苦况,伊便详述,或父死,或夫死,或妻女已卖出,家室无存而毫无悲痛之状,惟互相叹息云:死去是有福也。

盖彼既无生人之乐,亦自知其不能久存矣。

嘻嘻!田园既荒,房屋又毁,器具尽卖,妻子无存,纵有赈济,而一两银仅买米二斗,但敷一月之食,一月之外,仍归一死,况放赈并不及一两乎!严酷的饥荒不仅制造了无数个人或家庭的悲剧,也给整个社会秩序带来巨大的冲击,进而导致王朝的崩溃。

正如邓拓指出,“我国历史上累次发生的农民起义,无论其范围的大小,或时间的久暂,实无一不以荒年为背景,这实已成为历史的公例。

”(《邓拓文集》第二卷第106—107页)而这样的动荡,多数是由旱灾引发的。

如果说中国最早的王朝——夏王朝是在疏治洪水的过程中形成的,那么其灭亡却是导因于上文提及的“河洛竭”了;随后又有“河竭而商亡,三川竭而周亡”的说法。

在秦汉以来导致历次王朝衰亡的农民起义中,除陈胜吴广起义、元末农民起义与水灾或治黄有关外,其他大都发生在长期旱荒的过程之中。

清代以来的大旱荒虽然没有促使清王朝或民国政府的垮台,但旱荒期间规模不等、形式多样的饥民暴动仍起伏不断,土匪活动也极为猖獗,以致统治者在救荒的过程中,往往要一手拿粮,一手拿刀,软硬兼施,才有可能保持灾区社会的稳定。

三、旱灾的特点旱灾之所以造成如此惨烈的破坏,在很大程度上是由其自身的特点所决定的。

首先,从空间上来说,旱灾波及的范围远大于其他各类呈点线状散布的灾害,如地震、火山爆发、洪水等。

不过这里有两种比较流行的说法需要做进一步的解释。

一是通常所谓“水灾一条线,旱灾一大片”。

应该说,对于以丘陵为主的长江流域等地,这样的说法自然比较适用,但是对于华北黄淮海平原地区,无论水灾、旱灾,都会造成大面积的危害。

二是所谓的“南涝北旱”。

其实从历史上看,北部有大旱,也有大涝,旱涝并存;南部大涝居多,但重大旱灾也时有发生,而且一旦发生,同样会造成严重的后果。

民国年间,西南如四川,华南如广东,均曾发生死亡数十万人的大旱灾。

其次,从时间上来说,瞬时性爆发式灾害,总是在极短或较短的时间内,或几分钟,或几小时,或几天,释放出巨大的破坏能量,造成大量的人口伤亡,惊天动地,骇人心魄,可是相对而言,也正因为它们成灾时间短,涉及范围有限,纵然次数频频,人口损失反而不是十分突出。

而旱灾则是一个长期的过程,持续时间往往长达数月乃至数年。

从表面来看,旱灾形成的这种渐进性特征似乎给人们抗灾救灾提供了喘息之机,而事实上却因其隐蔽性、潜伏性和不确定性而使人们麻痹大意,常存侥幸心理,以致消极等待,无所作为,而一旦酿成重患,则已是措手不及,难以挽回了。

第三,正是因为旱灾持续时间长,成灾面积广,故其虽不构成对人类生命的直接威胁,但对农作物造成的破坏却远比其他灾害来得更加严重和彻底。

也就是说,它更主要的是通过切断维持人类生命的能源补给线从而造成饥馑以及由饥馑引发的瘟疫来摧残人类生命的。

在粮食奇缺、粮价飞涨的情形下,无以为食的饥民们总是不惜一切代价变卖那些不能直接满足口腹之需的土地、耕畜、生产工具甚至劳动力自身,也就是卖田、卖屋、卖牛马、卖车辆、卖农具、卖衣服器具,直至卖妻、卖女、卖儿、卖自身,诸凡衣、住、行及其他一切物品,无不竞相拿到市场上进行廉价拍卖,以致在生产资料市场、劳动力市场以及其他类型的生活资料市场上出现严重的供过于求现象,导致价格的大幅度下跌,甚至一幅刘镛的字画也不够一斤馒头钱。

结果,由这种“粮贵物贱”的价格结构对灾区社会所造成的破坏,往往并不亚于一场战争,所谓“到处被毁,有如兵剿”。

干旱引起饥饿,饥饿吞噬了植被,植被的丧失又招致更大的灾害,于是人类便在一轮又一轮因果循环的旱荒冲击波中加速了自然资源的耗竭。

四、深化对旱灾的科学认识极有必要需要指出的是,旱灾,尤其是周期性爆发的特大旱灾,往往并不是一种孤立的现象,而是和其他各类重大灾害一样,一方面会引发蝗灾、瘟疫等各种次生灾害,形成灾害链条,另一方面也与其他灾害如地震、洪水、寒潮、飓风等同时或相继出现,形成大水、大旱、大寒、大风、大震、大疫交织群发的现象,结果进一步加重了对人类社会的祸害。

这种祸不单行的局面,国内灾害学界称之为“灾害群发期”。

前述明崇祯末年大旱、清光绪初年华北大饥荒等,即分别处在我国当代自然科学工作者所发现的两大灾害群发期——“明清宇宙期”和“清末灾害群发期”的巅峰阶段。

灾害爆发的这种周期性特点,当然表明自然界异常变动的力量在灾害形成过程中的重要作用,但这并不意味着灾害的形成纯粹源于自然界,也不意味着仅仅改变人类生存的物质条件就可以减轻乃至消除灾害。

对于某一特定的国家或地区来说,自然变异对人类社会影响和破坏的程度,既取决于各种自然系统变异的性质和强度,又取决于人类系统内部的条件和变动状况,既是自然变异过程和社会变动过程彼此之间共同作用的产物,又是该地区自然环境和人类社会对自然变异的承受能力的综合反映。