第六章 土壤环境背景值与环境容量

- 格式:ppt

- 大小:730.51 KB

- 文档页数:27

土壤环境背景值(名词解释) 概述及解释说明1. 引言1.1 概述土壤环境背景值是指某个特定土壤区域内各种污染物在自然条件下的普遍存在水平。

它反映了该地区的土壤生态系统中自然元素和物质的基本水平,通常被用作评估和监测土壤环境质量、判断污染程度以及制定相关环保政策的依据。

对于保护土壤资源、维护生态环境具有重要意义。

1.2 文章结构本文将从以下三个方面对土壤环境背景值进行详细解释和说明:第二部分将给出对土壤环境背景值的定义与背景,介绍其概念来源以及研究发展过程中的重要里程碑和理论基础。

第三部分将概述与解释说明土壤环境背景值的研究意义,包括为环境管理提供科学依据、辅助污染风险评估以及推动可持续发展等方面。

最后,在结论部分将总结论文主要观点,并对未来研究方向提出展望。

1.3 目的本文旨在全面阐明土壤环境背景值的概念、影响因素、应用与重要性,并解释其相关理论和方法。

通过实际案例分析,展示土壤环境背景值的研究成果,并展望其在未来的应用前景。

希望本文能为读者深入了解和掌握土壤环境背景值提供有益的信息和参考。

2. 土壤环境背景值(名词解释)2.1 定义与背景:土壤环境背景值是指在一个特定地区,没有受到人类活动干扰和污染的情况下,土壤中某种污染物的自然存在浓度水平。

这种浓度水平是指土壤环境中该污染物的普遍存在程度,不包括由于人类活动引起的任何外部输入。

随着经济发展和人口增长,土壤污染问题日益凸显。

为了有效管理和修复受到污染的土壤,研究土壤环境背景值变得尤为重要。

通过了解和确定土壤环境背景值,我们可以将其作为参考基准来评估当地土壤的污染程度,并制定相应的治理策略。

2.2 影响因素:土壤环境背景值受多个因素影响。

其中包括但不限于以下几个方面:(a) 岩石类型: 不同岩石类型具有不同的化学成分,从而决定了其中所含有害元素的丰度水平。

例如,富含铁、铜、锌等金属元素的岩石会导致土壤中这些元素浓度较高。

(b) 地球化学特征: 土壤的地球化学特征也对土壤环境背景值产生影响。

农村环境保护(名词解释)1.水土流失;是指土壤在水的浸润和冲击作用下,结构发生破碎和松散并随水流动而散失的现象。

2.农村能源;是指农村的社会经济活动和农村居民所消费的能源。

3.化学需氧量;是指用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需要的氧量。

4.土壤环境背景值;是指未受或少受人类活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素组成及其含量。

5.自然资源:是指在一定条件下,能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的自然因素的总和。

6.生物质:所谓生物质,是指在有机物中,除石化燃料外的所有动植物物质。

7.水质指标:是用于表示水中杂质的成分、种类和数量。

8.生物迁移:是指通过植物根系从土壤中吸收有效态重金属,并在植物体积累起来的过程。

9直接能源:包含农业生产用能和农村人口生活用能。

10.面污染源:是相对点污染源而言,主要指农田灌溉形成的径流和地面水径流。

11.土壤环境容量:土壤环境单元所容许承纳的污染物质的最大数量或负荷量。

12. 无害化:是指将固体废物通过工程处理,达到不损害人体健康,不污染周围环境。

13.荒漠化:是指干旱区、半干旱区及某些湿润地区生态系统的贫瘠化,是由于人的活动和干旱共同影响的结果。

14.间接能源:一般指农用化学物资所包含的能,如化肥、农药、农用塑料制品等。

15.点污染源:是指工业生产过程中产生的废水和城市生活污水,一般都集中从排污口排入水体。

16.环境容量:环境容量是指在一定条件下环境对污染物的最大容纳量。

17.生态系统生态系统就是在一定空间中共同栖居着的所有生物与其环境之间由于不断地进行物质循环和能量流动而形成的统一整体,即一个生态学功能单位。

18.生化需氧量表示水中有机污染物被微生物分解所需的氧量,可以间接地反映出有机污染物的含量 BOD 愈高表示水中需氧有机污染物愈多。

19.环境监测答:就是利用多种科学方法和手段,监测和检测代表环境质量现状及发展变化趋势的各种数据,并用它解释环境现象,为环境管理和科研提供科学依据的全部过程。

环境土壤学重点第一章:1.土壤的重要性;①是农业生产的基本资料②是生态系统中不可缺少的环节③是调控环境质量的中心要素2.土壤的概念;是位于地球表面和浅水水域底部具有生命力、生产力的疏松而不均匀的层次,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素。

3.土壤肥力(四大肥力指标:水、肥、气、热)土壤具有供应和协调植物生长所需的营养条件(水分、养分)和环境条件(空气、温度)的能力。

4.土壤净化力;土壤本身通过吸附、分解、迁移、转化等过程而使土壤污染物的浓度降低或消失的过程。

第二章:1.岩石(按成因分类:岩浆岩、沉积岩、变质岩及这三种岩石的特点);岩浆岩:地下深处的高温熔融岩,在地表或地下冷却凝固而成的岩石沉积岩:在地表和接近地表的常温、常压条件下,地壳上先期存在的原始物质,经过侵蚀、搬运、沉积和石化等作用形成的岩石特点:层理、波痕、化石变质岩:经变质作用而形成的岩石2.成岩作用;①压实作用②胶结作用③重结晶作用第三章:1.岩石的风化作用(三种风化)(物理和化学风化的区别);物理风化是地表岩石因温度变化和孔隙中水的冻融以及盐类的结晶而产生的机械崩解过程。

化学风化是岩石在水和水溶液的作用下产生的破坏作用,其结果岩石破碎变小,化学成分发生变化,形成新矿物。

包括溶解作用、水化作用、氧化作用、碳酸盐化作用。

生物风化:指岩石由生物活动引起的岩石破坏作用,表现为物理和化学两种形式。

物理风化使岩石由大到小,化学性质不变;化学风化使岩石成分发生改变,形成新矿物2.风化的因素(1、2、3)环境条件:气候、地形岩石性质:岩石的矿物晶格构造、矿物成分、岩石的结构与构造、节理状况主要矿物和岩石的风化特征3.土壤形成因素:(1、2、3、4、5、6具体如何影响的);成土母质:是建造土体的基本材料是土壤的骨架,是植物矿质养料元素的最初来源气候:决定着成图过程中的水热条件地形:母质物质的重新分配及水热条件的差异生物:营养物质的地质大循环和生物小循环。

第一章1、土壤污染:当土壤中含有害物质过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,以至于造成危害人体健康或生态系统造成危害。

2、土壤污染的特点:一隐蔽性和潜伏性。

二累积性和地域性。

三不可逆性和长期性。

四周期长和难治理性。

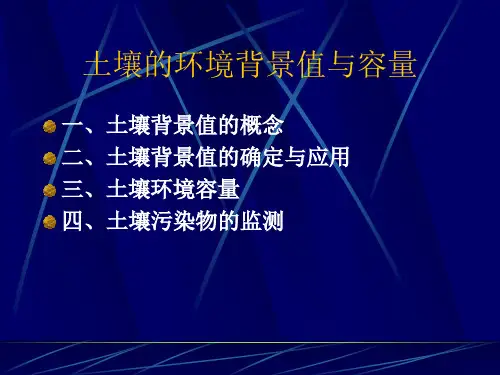

第二章1、土壤环境背景值:是指未受或少受人为活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素组成及含量。

土壤环境背景值研究的意义:1土壤环境背景值是土壤环境质量评价,特别是土壤污染综合评价的基本依据。

2土壤环境背景值是研究和确定土壤环境容量、制定土壤环境标准的基本数据。

3土壤环境背景值是研究污染元素和化合物在土壤环境中的化学行为的依据。

4在土地利用及其规划,研究土壤生态、施肥、污水灌溉、种植业规划、提高农、林、牧、副业生产水平和产品质量等都有重要意义。

2、土壤的自净作用:是指在自然因素作用下,通过土壤自身的作用,使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化,活性、毒性降低的过程。

土壤自净作用的分类:按其作用机理的不同,可划分为物理净化作用、物理化学净化作用、化学净化作用和生物净化作用四个方面。

3、土壤环境容量:土壤环境单元所容许承纳的污染物质的最大数量或负荷量4、静容量:在尚未制定土壤环境标准的情况下,通过土壤环境污染的生态效应试验研究,以拟定土壤环境所允许容纳污染物的最大限值——土壤的环境基准含量,这个量值称为土壤环境的静容量,相当于土壤环境的基本容量。

6、动容量:静容量加上土壤的净化量是土壤的全部环境容量或土壤的动容量。

7、土壤污染物的种类:1、无机污染物:重金属、非金属、放射元素、无机酸碱等;2、有机污染物:有机农药、石油、酚类等;3、土壤环境污染源:4、固体废弃物与放射性污染物:工业废渣、污泥、城市垃圾以及核泄漏等8、土壤性状对土壤污染物迁移转化的影响。

A土壤组成:粘粒矿物显著影响污染物吸附解吸行为及其毒性;土壤中有机质组分对污染物毒性影响可通过静电吸附和络合来实现。

土壤污染与防治名词解释:1、土壤污染:是人为因素有意或无意地将对人类本身和其他生命体有害的物质施加到土壤中,使其某种成分的含量超过土壤的自净能力或者明显高于土壤环境基准或土壤环境标准,并引起土壤环境恶化的现象。

2、土壤环境背景值:指未受或少受人类活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素及其含量。

3、土壤的自净作用:指在自然因素的作用下,通过土壤自身的作用,使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化,活性、毒性降低的过程。

4、土壤环境容量:指土壤环境单元所容许承纳的污染物质的最大数量或负荷量。

5、土壤环境污染物质:输入土壤环境中的足以影响土壤环境正常功能,降低作物产量和生物学质量,有害人体健康的那些物质,即土壤环境污染物质。

6、点源污染:指有固定排放点的污染源,这种污染形式具有排污点位集中、污染范围呈局部性特征。

7、面源污染:相对于点源污染而言,指溶解的和固体的污染物从非特定的地点,在降水(或融雪)冲刷作用下,通过径流过程而汇入收纳水体(包括河流、湖泊、水库和海湾等)比引起水体的富营养化或其他形式污染。

8、“无毒”:在环境污染所说的重金属实际上是指汞、铬、镉、铅、砷等生物毒性显著的元素。

9、有机污染物:是指造成环境污染和对生态系统产生有害影响的有机化合物。

10、持久性有机污染物:指具有毒性、生物蓄积性和半挥发性,在环境中持久存在,且能在大气环境中长距离迁移并沉积回地球的偏远极地地区,对人类健康和环境造成严重危害的有机化学污染物。

11、非持久性有机污染物:是相对与持久性污染物而言,是指进入环境中容易降解的污染物。

12、污染物迁移:是指污染物在环境中发生的空间位置相对移动过程,可分为机械性迁移、物理化学性迁移、生物迁移。

13、降解半衰期:是农药在环境中受生物或化学、物理等因素的影响,分子结构遭受破坏,有半数的农药分子改变了原有分子状态所需的时间。

14、消解半衰期:是除农药的讲解作用外,还包括农药在环境中通过扩散移动,离开了原施要区在内的农药降解和移动总消失量达到一半的时间。

《土壤污染与防治》复习题答案一、名词解释题1、土壤背景值:指未受或少受人类活动(特别就是人为污染)影响得土壤环境本身得化学元素组成及其含量。

2、农药残留期:指土壤中得农药因降解等原因含量减少75%—100%所需得时间。

3、固体废物:指在生产建设、日常生活与其她活动中产生、在一定时间与地点无法被利用而被丢弃得污染环境得固体、半固体废弃物质。

4、土壤净化能力:指在自然因素作用下,通过土壤自身得作用,使污染物在土壤环境中得数量、浓度或形态发生变化,活性、毒性降低得能力。

5、稳定化技术:指通过化学物质与污染物之间得化学反应使污染物转化成为不溶态得过程。

6、POP S:指持久性有机污染物。

(指具有毒性、生物蓄积性与半挥发性,在环境中持久存在得,且能在大气环境中长距离迁移并沉积回地球得偏远得极地地区,对人类健康与环境造成严重危害得有机化学污染物、)7、土壤环境容量:指一定土壤环境单元在一定时限内遵循环境质量标准,既维持土壤生态系统得正常结构与功能,保证农产品得生物学产量与质量,也不使环境系统污染时,土壤环境所能容纳污染物得最大负荷量。

8、农药半衰期:指施药后附着于土壤得农药因降解等原因含量减少一半所需要得时间、9、城市生活垃圾:指在城市居民日常生活中或为日常生活提供服务得活动中产生得固体废物以及法律、法规规定视为城市生活垃圾得固体废物、10、土壤生物污染:指一个或几个有害得生物种群从外界环境侵入土壤,大量繁衍,破坏原来得动态平衡,对人类健康与土壤生态系统造成不良影响。

11、客土:指在被污染得土壤上覆盖上非污染土壤。

12、农药光解作用:土壤表面因受太阳辐射能与紫外线能而引起农药得分解过程、13、土壤污染:指人为活动将对人类本身与其她生命体有害得物质施加到土壤中,致使某种有害成分得含量明显高于土壤原有含量,而引起土壤环境质量恶化得现象。

14、异位修复技术:指对挖掘后得土壤进行原地处理与异地处理得过程。

15、面源污染:指溶解得与固体得污染物从非特定得地点,在降水(或融雪)冲刷作用下,通过径流而汇入受纳水体(包括河流、湖泊、水库、海湾等)并引起水体得富营养化或其它形式得污染。

环境卫生学――第六章土壤卫生基本概念土壤卫生的基本任务:研究土壤环境对居民健康的影响;制订土壤卫生标准和卫生要求;进行土壤各种物质或元素背景值研究和土壤卫生监督与监测;制订保护土壤自净能力和清洁状态的措施以及有效地处理各种废弃物的措施等。

土壤中元素的背景值,亦称本底值,是指该地区未受污染的天然土壤中各种元素的含量。

土壤的污染与自净一、土壤的污染土壤污染在人类生产和生活活动中排出的有害物质进入土壤中,影响农作物的生长发育,直接或间接地危害人畜健康的现象,称为土壤污染。

土壤污染的主要来源有:(1)生活污染:包括人畜粪便、生活垃圾和生活污水等;(2)工业和交通污染:主要是工业废水、废气、废渣以及机动车废气污染;(3)农业污染:主要是农药和化肥污染。

土壤污染物种类繁多,主要有三大类:化学污染物(主要是一些重金属和农药)主要来自工业废水、废气、废渣和农业污染;生物性污染物(如病原体等)主要来自粪便、垃圾和污水;放射性污染物来自核试验、核电站和科研机构排出的废水、废气和废渣。

土壤污染物污染土壤的方式有3种:(1)气型污染,是由大气中污染物沉降至地面而污染土壤。

(2)水型污染,主要是工业废水和生活污水通过污水灌田而污染土壤。

(3)固体废弃物型污染,是工业废渣、生活垃圾粪便、农药和化肥等对土壤的污染。

二、土壤污染的自净土壤污染自净是指受污染的土壤通过物理、化学和生物学的作用,使病原体死灭,各种有害物质转化到无害的程度,土壤可逐渐恢复到污染前的状态。

(一)病原体的死灭病原微生物进入土壤后,受日光的照射,土壤中不适宜病原微生物生活的环境条件,微生物间的拮抗作用,噬菌体作用,以及植物根系分泌的杀菌素等许多不利因素的作用下而死亡。

(二)有机物的净化土壤中的有机污染物在微生物的作用下,便有机物逐步无机化或腐殖质化。

1.有机物的无机化含氮有机物在土壤微生物的作用下,分解成氨或氨盐,称为氨化阶段。

在充足氧气和亚硝酸菌的作用下,氨被氧化成亚硝酸盐,进一步在硝酸菌的作用下氧化成硝酸盐,称为硝化阶段。