遥感简介及遥感发展史

- 格式:ppt

- 大小:28.95 MB

- 文档页数:118

遥感技术的发展历程与创新成果遥感技术是指通过远距离感知地球表面事物、现象和环境的一种技术手段。

遥感技术的发展,从最初的手工解译到图像处理及数字地球发展,越来越快,取得了长足的进步。

本文将对遥感技术的发展历程及创新成果进行分类详细介绍。

一、遥感技术的发展历程1、遥感技术的起源遥感技术的起源可以追溯到1840年。

当时,法国的蒙切莫利(Alphonse Louis Poitevin) 实验了一种用铁氰化铁和铁氰化钾混合物浸泡纸张的方法,使它们在阳光照射时形成一种光敏材料。

这种方法拓展了对光的理解,也引领了地球遥感技术的发展方向。

2、空间遥感的先锋20世纪60年代至80年代初,涌现了一批民营公司和尝试建设遥感卫星航天系统的国家。

美国和前苏联开展了空间遥感的研究,开发了遥感卫星技术。

面向商业市场的兰赛公司开发了第一个LandSat-1卫星。

从那时起,遥感卫星已成为了全球遥感的先锋。

3、地球观测卫星的兴起随着遥感技术的发展,各国陆续推出了多种系列化的地球观测卫星,如:国际地球观测卫星(IGOSAT)、风云气象卫星等。

其中,对遥感技术进步做出巨大贡献的还有欧洲航天局的Envisat、德国的TerraSAR-X等。

4、数字地球的发展数字地球、虚拟地球、智慧地球等概念,在国际领域流行起来,各国纷纷实施数字地球战略。

打造全球级的数字地球平台已成为国家科技发展重要的方向。

如中国实施的“数字中国”战略,旨在发展数字经济、打造数字产业支柱。

数字地球技术的发展不仅为科研提供了更为广阔的空间,同时也为经济社会的发展带来了更大的推动力。

二、遥感技术的创新成果1、遥感数据的高精度处理对遥感数据进行高精度处理,是遥感技术的一大难点。

目前,针对遥感影像影响评估、计算机视觉等研究领域,已经开展了多项前沿的研究,如卷积神经网络(CNN)、支持向量机(SVM)等深度学习算法技术,以及基于遥感场景解译的图像分割与分类技术等。

在这些技术的应用下,大大提高了遥感数据的处理精度。

遥感导论知识点总结高中一、遥感概念及发展历程遥感是指利用航空航天技术和传感器对地面、海洋、大气和宇宙空间等目标进行探测、观测和信息提取的一门学科。

它是一种通过远距离的传感器来获取地球表面和大气中的信息的技术,主要包括地面、航测和卫星遥感。

遥感技术的发展历程可以追溯到人类最早对地球表面的观测。

从最早的地图绘制,到到20世纪20年代以来的航空摄影测量、航测摄影仪、雷达和激光遥感器、遥感卫星等都是遥感技术的重要里程碑。

二、遥感的基本原理遥感是通过选取的光谱波段和相应的传感器,对地面物体和环境进行观测和检测,通过记录、分析和解释观测数据,获取有关地表对象及其相关地面、大气和水体参数等信息的过程。

遥感的基本原理包括辐射传输理论、光谱特性、空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率等。

三、遥感的分类1.按照观测的波段范围来分:光学遥感、红外遥感、微波遥感和激光雷达遥感。

2.按照探测平台来分:航空遥感和卫星遥感。

3.按照应用领域来分:陆地遥感、海洋遥感、大气遥感和天文遥感。

四、遥感技术的应用1.农业资源监测:借助遥感技术对农作物的生长情况、地毯裸度、水分含量等进行监测和调查。

2.城市规划和环境保护:利用遥感技术监测城市土地利用、绿化覆盖和环境状况。

3.自然资源调查:遥感技术能够对地球表面的森林、草原、矿产、水体等自然资源进行调查和监测。

4.灾害监测和防治:遥感技术能够对地质灾害、气象灾害和生态灾害进行监测和防治。

五、遥感数据的处理和分析1.图像预处理:包括图像校正、图像增强、图像融合、图像变换和图像分类等。

2.图像解译:根据地物光谱特征和形态特征,对遥感图像进行解译和分类。

3.数据分析和应用:通过对遥感数据的处理和解译,获取地表对象及其相关地面、大气和水体参数等信息。

六、遥感技术未来发展趋势1.多源数据融合:将来遥感技术将更多地应用于多源数据融合,包括多光谱、高光谱、雷达和激光雷达等遥感技术的融合。

2.数据共享和开放:未来遥感技术将更多地采用数据共享和开放的方式,使得数据更加透明和共享。

遥感是以航空摄影技术为基础,在20世纪60年代初发展起来的一门新兴技术。

开始为航空遥感,自1972年美国发射了第一颗陆地卫星后,这就标志着航天遥感时代的开始。

经过几十年的迅速发展,目前遥感技术已广泛应用于资源环境、水文、气象,地质地理等领域,成为一门实用的,先进的空间探测技术。

萌芽时期1608年制造了世界第一架望远镜1609年伽利略制作了放大三倍的科学望远镜并首次观测月球1794年气球首次升空侦察1839年第一张摄影像片初期发展1858年用系留气球拍摄了法国巴黎的鸟瞰像片1903年飞机的发明1909年第一张航空像片一战期间(1914-1918):形成独立的航空摄影测量学的学科体系二战期间(1931-1945):彩色摄影、红外摄影、雷达技术、多光谱摄影、扫描技术以及运载工具和判读成图设备现代遥感1957年:前苏联发射了人类第一颗人造地球卫星20世纪60年代:美国发射了TIROS、ATS、ESSA等气象卫星和载人宇宙飞船1972年:发射了地球资源技术卫星ERTS-1(后改名为Landsat Landsat-1),装有MSS感器,分辨率79米1982年Landsat-4发射,装有TM传感器,分辨率提高到30米1986年法国发射SPOT-1,装有PAN和XS遥感器,分辨率提10米1999年美国发射 IKNOS,空间分辨率提高到1米中国遥感事业1950年代组建专业飞行队伍,开展航摄和应用1970年4月24日,第一颗人造地球卫星1975年11月26日,返回式卫星,得到卫星像片80年代空前活跃,六五计划遥感列入国家重点科技攻关项目1988年9月7日中国发射第一颗“风云1号”气象卫星1999年10月14日中国成功发射资源卫星1空间分辨率空间分辨率(Spatial Resolution)?又称地面分辨率。

后者是针对地面而言,指可以识别的最小地面距离或最小目标物的大小。

前者是针对遥感器或图像而言的,指图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小,或指遥感器区分两个目标的最小角度或线性距离的度量。

遥感测量知识点梳理总结一、遥感概念及发展历史1.1 遥感概念遥感是指利用卫星、航空器、船只等自然物体之外的传感器和设备,对地球表面的物体和环境进行观测、测量、探测和监测。

遥感技术是一种无需与被观测物体接触的测量技术,因此被广泛应用于地球科学领域。

1.2 遥感发展历史遥感技术最早可以追溯到19世纪,当时的军事领域开始利用气球、飞艇和飞机拍摄地面敌军的照片。

到了20世纪,随着航空和航天技术的发展,遥感技术开始得到更广泛的应用。

1972年美国NASA发射了第一颗陆地观测卫星LANDSAT-1,标志着陆地遥感观测进入了卫星时代。

此后,遥感技术不断发展,成为地球科学领域不可或缺的工具之一。

二、遥感测量基础知识2.1 电磁波谱电磁波谱是指电磁波的频率范围,包括广泛的无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。

在遥感技术中,不同波段的电磁波具有不同的特性和应用,因此了解电磁波谱是遥感测量的基础知识。

2.2 传感器遥感传感器是指用于探测、记录和测量地球表面各种信息的设备,可分为主动传感器和被动传感器两种。

主动传感器是指主动发射电磁波,然后接收返回的信号,如雷达;被动传感器是指接收地面物体自然发射出的电磁波,如光学传感器。

传感器的选择和使用对遥感数据的质量和应用具有重要影响。

2.3 遥感平台遥感平台是指用于携带、部署遥感传感器的航空器或卫星。

航空平台主要包括飞艇、飞机、直升机和无人机等;卫星平台主要包括低轨道卫星、地球同步卫星和地球静止卫星等。

不同的平台具有不同的观测能力和适用范围,可以根据具体任务和需求进行选择。

2.4 遥感数据遥感数据是指由遥感平台获取的地球表面信息,包括图像、光谱数据和雷达数据等。

根据观测波段和分辨率的不同,遥感数据可以提供地表特征、土地覆盖、地形地貌、气候变化等各种信息。

遥感数据的获取和处理是遥感测量的核心内容之一。

三、遥感测量方法3.1 遥感图像处理遥感图像处理是指对遥感数据进行预处理、增强、分类和解译等操作,以提取和分析地表信息。

遥感的概念遥感是指利用遥感仪器空间上拍摄到的、可用于解读的地球表面影像信息,进行空间环境信息获取、环境描述和解释的一种技术,是地理和环境科学的一个重要分支。

它利用传感器和航空、航天、卫星、放射学技术等,将地球表面的单调、低分辨率的信息,记录成多色、高分辨率的图像,反映出地球表面某一时空内某一范围内的概况,从而获取地球表面的积极信息。

遥感技术主要应用在各个领域,可以实现对地表环境的监测和管理,也可以提供重要的参考资料给其他科学领域,如地质、水文等。

它还可以用来研究地表环境变化,以及其对社会的影响。

二、遥感的发展随着遥感设备与系统的不断发展,人们对它的应用也日益增加,特别是在信息普及和资源利用方面的应用。

早在20世纪50年代,遥感仪器就发展迅速,能够提供解析度较高的遥感图像数据,同时也可以获得表征地表特征的定量信息,帮助人们更好地利用遥感数据进行地理信息处理和模拟。

随着计算机科学和卫星技术的发展,人们开始利用遥感数据来研究地表的各种特征,对于地质、环境和资源保护等方面,遥感技术的应用变得越来越重要。

三、遥感的优势1、遥感技术具有较高的精度和空间分辨率,能够根据不同的研究需要提供更高解析度和精确性的信息,从而更好地支持地理信息处理和空间分析。

2、遥感技术具有对被研究物体的某些特征和性质具有良好的灵敏性、可重复性和可靠性的优势,能够更快准确地获得该特征和性质的信息,有助于提高研究的准确度和精确性。

3、遥感技术还可用于实时监测区域环境变化,它能够有效检测地球表面低空空间中的变化,更好地支持环境保护工作。

四、结论遥感技术是当今信息技术的主流,在实际应用中,它不仅能有效支持地质、环境等领域的研究与保护,还可提供重要参考资料给其他科学领域。

未来,随着科技的不断发展与进步,遥感技术将会更加广泛地应用于生活中,并发挥出更大的作用。

遥感基本知识点总结遥感是利用航空器、航天器及地面探测设备获取地球信息的科学技术。

通过遥感技术,可以获取地球大气、水、地貌、地形等各种信息,从而用于环境监测、资源调查、城市规划、农业生产等诸多领域。

遥感技术的发展历程遥感技术的发展可以追溯到19世纪,当时人们利用照相机和气球等工具对地球进行拍摄和观测。

20世纪初,航空摄影逐渐成为主要遥感手段,而随着航天技术的发展,卫星遥感技术也逐渐成熟。

今天,卫星遥感及无人机遥感已经成为主流遥感手段,为人类获取地球信息提供了更便捷、高效的方式。

遥感技术的分类遥感技术可以分为被动遥感和主动遥感两大类。

被动遥感是指利用自然光或其他外部光源获取地球信息的方法。

例如,通过卫星或无人机搭载的光学传感器获取地球表面的图像,或者利用辐射计和多光谱仪等设备来获取地球的辐射信息。

主动遥感是指通过主动发送电磁波,然后接收并分析反射回来的波束,从而获取地球信息的方法。

例如,雷达遥感就是主动遥感的一种,它利用雷达发射器发送微波信号,然后接收和分析反射回来的信号,以获取地球表面的信息。

遥感数据的类型遥感数据包括光学遥感数据和雷达遥感数据两种类型。

光学遥感数据主要包括数字影像数据和数字遥感数据。

数字影像数据是指由卫星或飞机传感器获取的地球表面的真实影像数据,它能够直观地反映地表的真实景象,包括地貌、植被、建筑等信息。

而数字遥感数据则是通过传感器获取的数字化的地球表面信息,例如地表温度、水体含量等。

雷达遥感数据则是利用雷达系统获取的地球表面信息。

雷达传感器可以穿透云层和植被,因此在夜间以及天气条件不佳时也能获取地面信息,因此在一些特定的应用场景中具有独特的优势。

遥感数据的处理与分析通过遥感数据处理和分析,可以获取地表植被覆盖、地形地貌、水体变化等信息,并用于环境监测、资源调查、城市规划和农业生产等领域。

遥感数据处理主要包括图像增强、分类、变化检测等步骤。

图像增强是指通过数字信号处理技术,对遥感影像进行亮度、对比度等参数的调整,以提高图像的质量和清晰度。

国内外遥感技术发展及趋势

随着政府投入研究的增加,与科技进步的不断发展,遥感技术及其在

科研领域中的应用越来越受到重视,已经发展成为一门具有重要意义的学科。

接下来,将介绍遥感技术在国内外的发展历程以及未来趋势。

一、国内外遥感技术发展史

1.1 国内

在国内,按遥感应用开展时间的顺序来看,遥感技术的发展历程可以

划分为三个阶段:第一个阶段从1957年到1980年,这个时期是我国遥感

技术发展的初期,以北京航空航天大学遥感教研室为主导,主要开展对俯

瞰图、卫星影像的研究;第二个阶段从1981年到2003年,这是遥感技术

发展的发展期,以中国科学院遥感与数字图像分析重点实验室为主导,开

始开发并运用现代遥感技术和技术体系;第三个阶段从2004年到2024年,这是遥感技术发展的成熟期,以中国遥感中心为主导,建立了我国遥感科

技研究的完整体系,并在气候变化、土地利用规划、灾害遥感监测、环境

质量监测及全球生态环境研究等方面开展了一系列有效的应用研究工作。

1.2 国际

国际上,遥感技术的发展可以追溯到20世纪50年代,以美国军方在

建立“全球镜”项为标志,到20世纪90年代,形成了大量的民用遥感卫

星系统,实现了从技术上到应用上的极大发展。

遥感导论知识点总结完整引言遥感作为一种先进的信息获取技术,已经在各个领域得到广泛的应用。

随着科学技术的不断发展,遥感技术也在不断进步,为人类提供了更多更精确的信息。

本文将从遥感的基本概念、发展历程、原理与分类、遥感数据的获取与处理、遥感在环境监测、资源调查、地质勘查等领域的应用以及遥感技术的未来发展方向等方面对遥感进行全面的介绍和总结。

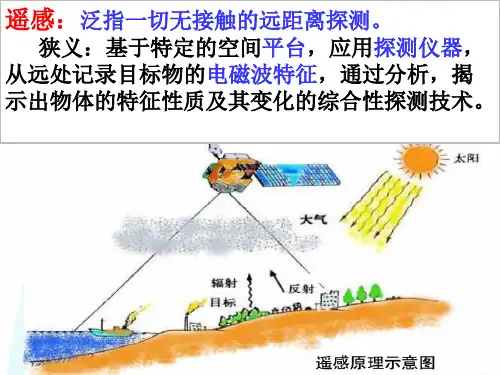

一、遥感的基本概念遥感(Remote Sensing)是指利用卫星、飞机等远距离的传感器对地球表面和大气的特定区域进行观测和记录,然后通过数据处理和分析来获取地球表面和大气的信息的一种技术。

遥感技术的基本原理是利用电磁波在大气中传播的特性,通过感应器对地球表面和大气进行观测,然后对获取的数据进行处理,得到地表特征和大气物理参数等信息。

二、遥感的发展历程遥感技术的起源可以追溯到19世纪中叶,当时法国科学家对地球表面采用长焦距照相术进行观测。

20世纪初,随着航空摄影术的发明,遥感技术得到了迅速发展。

随着卫星技术的进步,遥感技术得到了更大的发展,不仅可以进行大范围的观测,还可以获取更多更精确的信息。

在遥感技术发展的过程中,人们不断提出了各种遥感技术和方法,比如红外遥感、微波遥感、激光雷达遥感等,这些新技术和方法的应用,使遥感技术更加全面和精确。

三、遥感的原理与分类1. 遥感的原理遥感技术基于物体对电磁波的反射、散射、辐射和吸收等特性,通过感应器对地球表面和大气进行观测,进而获取地表特征和大气物理参数等信息。

遥感技术的原理可以简要概括为:电磁波的发射和接收、电磁波与地表物体的相互作用、数据获取与处理。

2. 遥感的分类遥感根据不同的波段和传感器,可以分为光学遥感、红外遥感、微波遥感等。

根据不同的平台,可以分为航空遥感和卫星遥感。

根据不同的目的和应用,可以分为地质勘查、环境监测、农业资源调查等。

四、遥感数据的获取与处理1. 遥感数据的获取遥感数据的获取包括传感器的观测、数据的传输和处理。

遥感技术是指通过卫星、飞机、无人机等载体对地表进行空间扫描、光谱分析、雷达回波等手段获取数据,并对这些数据进行处理、分析、解译的技术。

随着科技的不断进步,遥感技术已经越来越得到重视,其在地球科学、环境保护、资源开发等方面的作用愈发重要。

下面,我们就来一起了解一下遥感技术的发展历程。

遥感技术的起源可以追溯到上世纪20年代,在那个年代,遥感技术主要是针对航空侦察和军事用途。

到了上世纪60年代,随着人类探险和航天技术的不断提高,遥感技术得到了蓬勃发展。

美国在1960年代初第一次用遥感技术进行了月球表面的勘测,1969年,美国在阿波罗11号任务中首次成功登月。

这个任务迅速地推动了世界范围内的遥感技术的开发和应用。

到了20世纪70年代,遥感技术已经进入了一个发展新时期。

相关技术的价格逐渐降低,使得越来越多的国家和机构得以为自己的研究项目应用遥感技术。

各种遥感技术被广泛应用,包括电子光学遥感、雷达遥感、微波遥感等等。

此外,遥感领域的研究范围也越来越广泛,覆盖了地球物理学、气象学、环境监测、地质学、水文学等多个领域。

20世纪80年代,遥感技术又进入了一个更加成熟和广泛应用的时期。

在该阶段,地球资源卫星系统(Landsat)开始正式对公众开放。

Landsat计划是由美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)联合进行的,该计划目前运行的最新卫星是Landsat 8号。

Landsat提供了一系列关于地球表面的高分辨率图像,这些图像对于气象预报、资源开发、环境保护等方面的应用非常有用。

随着21世纪的到来,遥感技术已经为了地球科学、军事侦察、资源开发等领域的重要手段。

与此同时,随着计算机和的迅速发展,遥感技术的数据处理能力也得到了大幅提高。

目前,卫星、无人机等载体对地表的扫描和监测已经可以实现高空高速的遥感技术,这大大提高了遥感技术的精度和效率。

总而言之,遥感技术的历史发展是一个漫长而辉煌的过程。

从最初的军事侦察到现在的广泛应用,遥感技术已经成为了现代社会不可或缺的一部分。