17少年闰土

- 格式:docx

- 大小:19.74 KB

- 文档页数:8

6年级上册语文书第17课笔记六年级上册语文书第十七课是《少年闰土》,下面是这篇课文的笔记:1.本文节选自鲁迅的短篇小说《故乡》。

课文通过“我”的回忆,刻画了一个活泼可爱、聪明能干、有丰富常识的海边农村少年形象。

2.本文的中心思想是:课文通过“我”与闰土的对话和来往,刻画了一个活泼可爱、聪明能干、有丰富常识的海边农村少年形象,表达了作者对闰土的喜爱和敬佩之情。

3.本文的写作特点:4.(1)对话形式生动:本文采用对话形式,语言亲切自然,易于理解;5.(2)运用外貌描写和动作描写刻画人物形象;6.(3)选材精当,集中表现了人物的性格特征;7.(4)细节描写生动传神。

8.课后题解析:9.(1)背诵第一自然段,体会作者描写的少年闰土的外貌有什么特点。

10.答案:作者描写了闰土紫色的圆脸、头戴毡帽、颈套银圈、手捏钢叉等外貌特点,突出了他的健康和天真可爱。

(2)闰土对“我”的态度有什么变化?这种变化说明了什么?答案:闰土由原来的陌生、隔膜到后来的熟识、亲切,这种变化不仅反映了两个人关系的亲疏变化,更说明了两个人从主客关系变为了朋友关系。

这种变化表明了闰土与城里人的隔膜逐渐消失,两个人之间的距离越来越近。

(3)阅读“我那时并不知道……也没法弄到。

”部分,思考:闰土告诉“我”哪些稀奇的事?为什么会说得那么详细清楚?答案:闰土告诉“我”雪地捕鸟、海边拾贝、看瓜刺猹和看跳鱼儿等稀奇的事。

之所以说得那么详细清楚,是因为他对这些事情非常熟悉,经历过多次,能够清晰地回忆和描述。

此外,他也很想和“我”分享这些有趣的经历,让“我”感受到他的生活经验和见识。

(4)“他们都和我一样只看见院子里高墙上的四角的天空”表现了“我”什么样的生活环境?突出了“我”什么的心理?答案:“他们都和我一样只看见院子里高墙上的四角的天空”表现了“我”生活在一个封闭、狭窄的环境中,缺乏对外面世界的了解和认识。

这种生活环境突出了“我”对未知世界的好奇和渴望了解的心理。

17 少年闰土【基础须知】词语积累1.我会解词语一望无际(yī wàng wú jì):一眼看不到边际。

形容十分辽阔。

(例句)河对岸是一望无际的玉米地。

讲究(jiǎng jiu):精致美观。

秕谷(bǐgǔ):不饱满的船谷或谷子。

潮汛(cháo xùn):一年中定期的大潮。

无穷无尽(wú qióng wú jìn):没有止境,没有限度。

穷,完。

(例句)被最好的朋友误会之后,他陷入了无穷无尽的苦恼之中。

2.近义词郑重—庄重盼望—希望其间—中间尽力—尽量允许—同意仿佛—好像怕羞—害羞高兴—兴奋3.反义词伶俐—笨拙郑重—轻率希奇—平常允许—反对熟识—陌生高兴—沮丧新鲜—陈旧危险—安全一望无际—弹丸之地【重点梳理】通过典型事例刻画人物的性格特征。

本文通过“雪地捕鸟、海边拾贝、看瓜刺猹、潮汛看鱼”四件事,刻画了少年闰土见多识广、聪明能干、机智勇敢的形象。

这种描写方法就是通过典型事例刻画人物的性格特征。

运用这种方法可以使人物形象具体可信、生动逼真。

所谓典型事例就是最能反映事物本质的材料,它不一定都是震惊世人的大事,有时可能还是一些类似鸡毛蒜皮的琐事,但只要是能反映出一个人的个性特征的,我们都称之为典型事例。

人有思想,有特定的品质,有异于他人的行为和习惯,是立体生动的。

因而,我们在写作时宜通过精选典型事例来刻画人物的个性特征。

例如写《我的老师》,我们可以选择“难忘的一节习作课”这个典型事例来再现老师风趣幽默、知识渊博的个性特征。

【难点再现】1.闰土给作者讲了哪几件事,各自表现了闰土怎样的特点?闰土讲述了四件事情。

①雪地捕鸟。

闰土讲了捕鸟的时间——下大雪;捕鸟的地点——沙地上;捕鸟的方法一——支起大竹匾,撒下秕谷,鸟来吃时,拉绳子;捕鸟的结果——各种鸟都有。

捕鸟,表现出闰土的聪明能干,见多识广。

②海边拾贝壳。

贝壳五颜六色,奇形怪状。

六年级上册语文17课

六年级上册语文第十七课《少年闰土》是一篇精读课文,它主要讲述了“我”与闰土的相识、相知和离别的过程,通过对闰土的人物形象和特点的刻画,反映了旧中国农村的生活面貌和闰土这一形象所代表的意义。

下面是本课的笔记内容:

一、课文主题

本课主要讲述了“我”与闰土的相识、相知和离别的过程,通过刻画闰土的形象和特点,反映了旧中国农村的生活面貌和社会现实,表达了作者对旧中国农村生活的不满和对劳动人民的同情。

二、重点生字词

少年:指青年或儿童时期。

闰土:文中指一个农村少年。

相知:相互了解,相互信任。

稀奇:指很少见、奇特的事物。

祭祀:指祭神或祭祖的活动。

许下愿:指许下心愿或承诺。

仿佛:指好像、似乎。

素不知道:指从来不知道、不了解。

无穷无尽:指没有止境、没有尽头的意思。

稀奇事:指很少见、奇特的事情。

熟识:指对某事物非常熟悉、了解。

潮汛:指定期涌来的大潮、大浪。

跳鱼儿:指一种小型鱼类,常跃出水面。

脚踝:指脚腕子,即脚与小腿之间的关节部位。

手叉腰:指把手放在腰间,多表示自信、自得的神态。

愕然:指惊讶、发愣的样子。

瑟索:指因寒冷或害怕而颤抖的样子。

厨房:指家庭中烧饭的地方,也可指厨师工作的地方。

奔向:指朝某个方向奔跑。

号啕大哭:指大声哭泣,多表示极度的悲伤或痛哭。

垂头丧气:指低着头,没有精神,表示失望或沮丧的神态。

祭器:指祭祀时用的器具或礼器。

明晃晃:形容光亮耀眼。

无端:指没有原因或理由。

人教版六年级上册语文第17课知识点人教版六年级上册语文第17课是《少年闰土》,以下是该课文的知识点梳理:1. 文学常识:《少年闰土》的作者是现代文学家鲁迅,课文选自他的小说《故乡》。

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,是20世纪中国杰出的文学家之一。

他的小说、散文、随笔、杂文、翻译及长篇小说都有深远的影响。

2. 重点字词:五行:指金、木、水、火、土五种物质。

装弶:安装捕鸟的陷阱。

竹匾:一种用竹子编成的方形或圆形的扁平器具,常用来晒东西或捕鸟。

窜:逃跑。

郑重:严肃认真。

祭祀:旧时代向神祈求免灾的仪式。

高墙:高耸的墙壁,多用来形容建筑物的外观。

希奇:稀奇少见。

3. 重点句子分析:“我素不知道天下有这许多新鲜事:海边有如许五色的贝壳;西瓜有这样危险的经历,我先前单知道它在水果店里出卖罢了。

”这句话表达了“我”对闰土的丰富经历和知识的羡慕与感叹,也反映了“我”与闰土不同的生活经历和视野。

4. 课文主旨概括:《少年闰土》通过“我”与闰土的交往和对话,刻画了一个活泼可爱、聪明能干的农村少年闰土的形象,反映了“我”与闰土之间深厚的友谊和纯真的情感。

同时,也表现了劳动人民之间的真诚友谊和勤劳勇敢的品质。

5. 人物形象分析:闰土是一个聪明能干、活泼可爱的农村少年,他对生活充满了热情和好奇,善于观察和发现生活中的美好事物。

他勇敢、机敏,对自然和动物有着丰富的知识和经验,这些都使“我”十分羡慕和钦佩。

6. 写作特点赏析:课文通过生动的描写和对话,刻画了闰土这一鲜活的人物形象,使得读者能够深入地了解他的性格特点和内心世界。

此外,作者还通过闰土与“我”的对比,突出了他们之间的生活经历和视野的差异,从而深化了主题。

课文中运用了大量的农村生活语言和表达方式,使得文章具有浓郁的地方色彩和乡土气息,增强了文章的感染力和可读性。

7. 课后习题解答:题目1:根据课文内容填空。

这种题型旨在帮助学生熟悉课文内容,并加深对重点词语的理解。

六年级上册语文第17课《少年闰土》课件六年级上册语文第17课《少年闰土》课件教学目标:1、会写7个字。

正确读写“胯下、厨房、刺猬、畜生、明晃晃”等词语。

2、能快速地默读课文,背诵自己喜欢的自然段。

3、整体感知闰土的形象。

4、体会在旧中国深重的黑暗下,闰土身上的健康、机灵、纯朴和勇敢。

教学重点:有感情的朗读课文,了解课文内容。

初步感知闰土的形象。

教学难点:揣摩人物的特点,体会课文的表达方法。

课前准备:小黑板课时安排:2课时教学过程:第一课时一、直接导入,激发兴趣1、介绍朋友:今天老师给同学们介绍一个新朋友,他叫闰土。

板书:闰土(出示课文插图)2、打招呼:与朋友初次见面,谁能与闰土打个招呼?指名说(过渡:看来同学们都会打招呼,想不想赶快了解我们的这位朋友?)3、鲁迅先生在回到阔别已久的故乡时也像你们一样想起了他三十年前儿时的伙伴,当母亲和他提起这位朋友时,他的脑里就忽然闪出一幅神异的画面。

静静地音乐声中听老师讲述闰土刺查的故事。

说说听了故事之后的感受。

他就是鲁迅小说《故乡》中的主人公──少年闰土。

二、整体感知课文(一)你想认识这位少年吗?细细地读读课文。

(二)学生反馈交流。

(板书学生对闰土和“我”的认识。

)三、提出问题,互释疑点,保留问题鲁迅的文章语言精辟,同学们在初读课文中是否有不理解的地方?请大家快速读读课文,找一找,做好记号。

先由四人小组长组织,进行组内交流,再把你们解决不了的写在黑板上,看看大家是否能够相互解决一部分。

1、学生小组合作学习。

2、反馈交流,部分问题存疑。

教师从学生的问题中了解学生的关注点和疑问点。

四、学习闰土的外貌方案一:由学生问题进入第一自然段教学。

1、请同学们找一找二人初次见面时闰土是怎样的形象。

2、指名读,同学们仔细听,听完后说说闰土的形象有什么样的特点。

(看出闰土是一个纯朴、活泼的孩子)3、老师给大家捎来一顶绍兴的小毡帽,我们找个小朋友戴一戴。

仔细观察,戴上毡帽的小朋友像闰土吗?4、抓住重点词,亲切地朗读这句话。

语文六年级上册第17课少年闰土课文语文六年级上册第17课《少年闰土》课文中描写的场面生动,写景优美、人物的个性鲜明,教师可以通过设问引领学生品词析句,深读感悟。

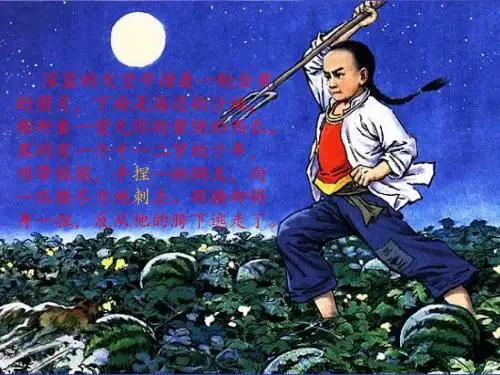

店铺在此整理了语文六年级上册第17课《少年闰土》课文,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!语文六年级上册第17课《少年闰土》课文原文深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜。

其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹用力地刺去。

那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

这少年便是闰土。

我认识他时,也不过十多岁,离现在将有三十年了;那时我的父亲还在世,家景也好,我正是一个少爷。

那一年,我家是一件大祭祀的值年。

这祭祀,说是三十多年才能轮到一回,所以很郑重;正月里供祖像,供品很多,祭器很讲究,拜的人也很多,祭器也很要防偷去。

我家只有一个忙月(我们这里给人做工的分三种:整年给一定人家做工的叫长年;按日给人做工的叫短工;自己也种地,只在过年过节以及收租时候来给一定的人家做工的称忙月),忙不过来,他便对父亲说,可以叫他的儿子闰土来管祭器的。

我的父亲允许了;我也很高兴,因为我早听到闰土这名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土,所以他的父亲叫他闰土。

他是能装弶捉小鸟雀的。

我于是日日盼望新年,新年到,闰土也就到了。

好容易到了年末,有一日,母亲告诉我,闰土来了,我便飞跑地去看。

他正在厨房里,紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈,这可见他的父亲十分爱他,怕他死去,所以在神佛面前许下愿心,用圈子将他套住了。

他见人很怕羞,只是不怕我,没有旁人的时候,便和我说话,于是不到半日,我们便熟识了。

我们那时候不知道谈些什么,只记得闰土很高兴,说是上城之后,见了许多没有见过的东西。

第二日,我便要他捕鸟。

他说:“这不能。

须大雪下了才好。

我们沙地上,下了雪,我扫出一块空地来,用短棒支起一个大竹匾,撒下秕谷,看鸟雀来吃时,我远远地将缚在棒上的绳子只一拉,那鸟雀就罩在竹匾下了。

六年级上册17课《少年闰土》课堂笔记一、生字组词胯(kuà):跨骑胯骨腰胯垮台垮掉猬(wèi):刺猬猬集打獾子,刺猬畜(chù):畜生牲畜家畜畜力畜牧二、多音字相:xiāng相信 xiàng相片儿:ér儿童 er耳垂三、近义词其间──其中无端──无缘无故素──朴素四、反义词大抵──大概喜欢──厌恶熟悉──陌生五、理解词语大抵:大概。

抵,相当。

无端:没有来由;无缘无故。

希奇:希罕奇特。

素:一向,向来;向来就存在的。

无穷无尽:没有尽头。

潮汛:一年中定期有规律的涨潮退潮现象。

聪明人:指富于智慧的人。

胡叉:农具名,用于除草、泥田。

稻鸡:沙鸡。

一种水鸟。

圆锥形的:这里形容沙堆。

精彩:出色,绝妙。

文中形容乡村风景。

本事:可以指技能、能力;也可指事情。

文中指本领。

天衣无缝:神话传说中仙女穿的天衣,不用针线制作,没有缝儿。

比喻事物(多指文艺作品)浑成自然,细致完美,无破绽缺漏可寻。

无缘无故:没有任何原因,就是没有原因。

疑惑:心里不明白,不相信;怀疑(别人的所作所为是否合乎情理)。

六一公公:双关,本是个人的名字;也指六月一日赶庙会时扮演六一公公的人。

双关:利用语音或语义的条件,有意使语句同时关顾表里两种意思,达到言在此而意在彼的修辞效果。

(拟人)(人物描写)分明:清楚明白。

分外:特别;格外。

(词义)六、句子解析1.我那时并不知道这所谓猹的是怎么一件东西──便是现在也没有知道──只是无端地觉得状如小狗而很凶猛。

我连猹都说不明白,足见得我是个大傻瓜。

小朋友把“我”笑骂成“傻瓜”是可以的,“我”也的确是连“猹”这样的词都说不出来,只好用“状如小狗而很凶猛”来形容,足见“我”的表述能力实在太差了。

这说明“我”既没有见过,也没有听说过,因而认识不足,也就不足为怪了。

“我”的这一表述,非常具体地表现了“我”的无知,对于雪地捕鸟、海边拾贝、瓜地刺猹等充满童趣的事,“我”甚至“连它的皮毛都不曾见过”,又怎么能够随口说出呢?这样写为后文写“我”和“闰土”的隔膜埋下了伏笔。

17少年闰土教学目标1.掌握7个生字,正确读写“碧绿”、“胯下”、“郑重”、“厨房”、“刺猬”、“畜生”等词语。

2.能正确、流利、有感情地朗读课文,要求背诵第1自然段。

3.感受少年闰土这一人物形象,理解作者对闰土的特殊感情。

通过联系上下文、时代背景、同学相互讨论等方式理解含义深刻的句子。

4.学习作者抓住人物的言行外貌概括人物特点的写作方法。

教学重点1.有感情地朗读课文,背诵第1自然段。

2.抓住描写闰土的外貌、语言、动作的句子,体会闰土这个人物的特点。

教学难点1.练习用较快的速度阅读课文,体会课文所表达的思想感情。

2.理解一些含义比较深刻的句子。

教学准备课文插图、鲁迅介绍。

教学时间2课时教学基本过程第一课时一、谈话交流,导入新课我国有这样一位大文豪:他时常穿一件朴素的中式长衫,短短的头发刷子似的直竖着,浓密的胡须成一个隶书的“一”字……你们知道他是谁吗?(鲁迅)学生回答后,出示课本第75页图。

让我们随着本组课文的学习去认识、了解鲁迅先生,首先来学习他写的《少年闰土》吧!(板书课题,齐读课题。

)二、检查预习,整体感知1学生分段朗读课文,纠正字音。

默读课文,在课本空白处作简单的批注,把文中不理解的地方做上记号,并想一想少年闰土给你留下了怎样的印象。

2学生自读圈画,教师巡视指导。

3质疑。

(学生可能会提出不理解“其间、无端、素不知道、如许”等词语,教师可通过后面的练习帮学生理解;如果提出不理解含义深刻的句子,可放在深入理解课文时解决。

)出示练习:将下面的词语与相对应的解释连线。

其间只知道无端稀奇素不知道如此如许从来不知道希奇其中单知道无缘无故4说说少年闰土给你留下了怎样的印象?(聪明能干、机智勇敢、热情活泼)三、初识闰土,了解特点1“我”和闰土第一次见面时,闰土是什么样子的?速读课文,画出有关句子。

(1)他正在厨房里……用圈子将他套住了。

(2)他见人很怕羞……我们便熟识了。

2闰土的外貌有什么特点?教师适时板书:紫色的圆脸头戴小毡帽颈套银项圈3从闰土的外貌特点中,可以看出他是个怎样的少年?(1)若学生不知从哪说起,可引导学生做一个小练习:拿铅笔将“圆脸”的“圆”,“小毡帽”的“小”和“颈上套一个明晃晃的银项圈”一句话轻轻划掉,进行对比阅读。

(2)如果学生没有新发现,再做一个练习:用铅笔将“紫色的”划掉,换上“苍白的”“蜡黄的”一类词语,读后说说有什么体会。

板书:年少健康天真活泼(3)结合“他见人很怕羞……我们便熟识了”进一步体会闰土具有年少、健康、天真、活泼的特点。

四、随文练笔,进行仿写1让学生结合对闰土外貌描写的学习,说一说描写人物外貌要注意什么。

(抓住人物的特点)2用几句话描写一位同学的外貌。

一位学生读,其他同学猜一猜他写的是谁。

(如果同学们能很快猜出来,就说明他写得像,抓住了人物的外貌特点)第二课时一、复习旧课,导入新课上节课,从“我”和闰土初次会面时对闰土的描写中,我们体会出他是一个健康、可爱的农村孩子。

写人还可以从哪些方面去写呢?(从语言、动作、神态等方面)这篇课文还描写了闰土的哪些方面?(语言)请你们细细地品味6~16自然段,边读边想闰土向我们讲述了几件事?二、再识闰土,探究深读1学生默读课文,用简洁的语言概括。

2师生交流,适时板书:雪地捕鸟夏日拾贝看瓜刺猹潮汛看鱼3闰土向“我”讲述自己的海边生活,你们能想象出他说话时的语气、神态吗?请你试着用成语描述一下。

(眉飞色舞等)4用你们所说的那种感受读这几段话,相信会读得更好。

练好之后读给同桌听,请同桌评一评。

5学生自由练读。

学生有感情地朗读自己喜欢的自然段,看谁能让大家身临其境。

(每件事可采用不同的方式指导朗读。

如,“雪地捕鸟”可让学生边朗读边表演;“看瓜刺猹”教师可扮成“我”引导朗读,调动学生情绪)通过刚才的朗读,你觉得闰土是个怎样的少年?(教师相机板书:聪明、能干、勇敢、见多识广)三、想象画面,指导背诵月亮地下,闰土一个人看瓜刺猹在“我”眼里是多么惊险刺激的事啊。

所以,三十年过后,“我”回忆起闰土来,头脑中首先浮现出来的就是这幅画面。

出示课本第一幅插图。

用自己的语言描述一下这幅画面。

学生描述。

轻声读课文第1自然段,看看作者的描述和同学们刚才的描述有什么不同。

(景色描写烘托气氛、动词的恰当使用使画面具有动感)引导背诵。

(可以出示段落填空进行提示)四、解疑释惑,升华认识1那闰土的心中仅仅只有这四件稀奇事吗?(学生肯定会回答:不,他还有无穷无尽的稀奇事……)出示句子:“啊!闰土的心里有无穷无尽的希奇的事,都是我往常的朋友所不知道的。

”2大家想象一下,他那无穷无尽的稀奇事还会有哪些呢?(比如说:池塘捕鱼、捉泥鳅……)是啊,闰土的心里有着无穷无尽的新鲜事,是说也说不完的。

他就是这样一个机智勇敢、聪明能干、见多识广的农村少年。

你用什么样的感情读好这句话?(重点指导“啊”的读法,请学生分别用高兴、佩服、羡慕、惊奇、自叹不如的语气品读句子。

)如果是“高兴”,该怎么读?如果是“佩服”,该怎么读?如果是“羡慕”,该怎么读?如果是“惊奇”,该怎么读?如果是“自叹不如”,该怎么读?3为什么“我”会有如此复杂的感情?根据学生的回答出示:“他们都和我一样,只看见院子里高墙上的四角的天空。

”教师引读,学生接读:闰土在(海边拾贝、雪地捕鸟、看瓜刺猹)时,他们都和我一样只看见院子里高墙上的四角的天空,不知道(海边有如许的贝壳;大雪天是可以捕鸟的,而且可以捕到这么多的鸟;不知道猹是一件什么东西,西瓜有这样危险的经历)小结:正因为这样,“我”才把少年闰土看作是难得的好朋友。

虽然他们才相聚了一个月,却建立了深厚、真挚的友谊。

三十年来,一直都没把闰土“看瓜刺猹”的情景忘却,一想起闰土,脑海里马上就出现了这个美丽又神奇的画面(出示“看瓜刺猹”图)。

让我们再一次充满感情地读一读课文的第一段话。

五、句段解读1我素不知道天下有这许多新鲜事:海边有如许五色的贝壳;西瓜有这样危险的经历,我先前单知道它在水果店里出卖罢了。

明确:“素”,向来的意思。

“新鲜事”是指闰土对“我”讲的那许多关于农村、海边的事,这些事“我”从来都不知道,所以感到新鲜。

“如许”是“如此”“像这样”的意思。

句子从两个方面述说这些新鲜事:一是海边有如此多的五色的贝壳,二是讲关于西瓜被猹等动物咬食破坏的危险。

“我”向来不知道这许多新鲜事,因为“我”过着衣来伸手、饭来张口的生活,从未接触过这些事。

2他们都和我一样,只看见院子里高墙上的四角的天空。

明确:这是“我”抒发感想的句子。

“他们”指“我”往常的朋友。

“院子里高墙上的四角的天空”指“我”和“往常的朋友”生活的天地非常狭窄,由于整天关在高墙深院里,与生活在海边的闰土相比,形成了鲜明的对比。

这句话的意思是:“我”和“往常的朋友”是些“少爷”,整天生活在大院里,不能广泛地接触大自然,像井底之蛙,眼界狭窄。

这句话表达了“我”对自己所处环境的不满,流露出对农村丰富多彩生活的向往。

六、观看插图,想象表演1闰土为我打开了一扇窗,让我看见一个多姿多彩的世界。

我多么想再和他相处几天,再听听那些新鲜有趣的事儿呀,可惜我们却要分手了。

2读一读17自然段。

他们会怎样话别呢?3自由读最后一个自然段,从哪些词可以体会到“我”和闰土的深厚情谊?(急躲哭托送)4同桌分角色想象表演。

板书:难舍难分七、布置作业1有感情地朗读课文,抄写描写闰土外貌和动作的句子。

2“我”和闰土一别就是三十年。

三十年后,“我”和闰土再次相遇,闰土的一句“老爷”让“我”大吃一惊。

请同学们课下阅读鲁迅的小说《故乡》,然后交流读后的感想。

八、资料链接故乡(节选)鲁迅……一日是天气很冷的午后,我吃过午饭,坐着喝茶,觉得外面有人进来了,便回头去看。

我看时,不由的非常吃惊,慌忙站起身,迎着走去。

这来的便是闰土。

虽然我一见便知道是闰土,但又不是我这记忆上的闰土了。

他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。

他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说:“阿!闰土哥,——你来了?……”我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……但又总觉得被什么挡着似的,单在脑里面回旋,吐不出口外去。

他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。

他的态度终于恭敬起来了,分明地叫道:“老爷!……”我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

我也说不出话。

课文中写景优美,写场面生动,可引导学生谈谈读后的感受。

课堂上注重学生阅读后的自我感受,引导学生想象最感兴趣的一个场景,发展学生的形象思维和语言表达。

首先,要让学生谈谈印象最深、最感兴趣的场景是什么,并说出理由。

由于学生的生活体验不同,认识的角度不同,他们有各自不同的感受;其次,要注重调动学生原有的生活积累,利用搜集到的有关信息,发挥课文插图的作用,充分地展开想象,尽量说得具体一点,形象一点,生动一点。