互动认知_ReciprocalCognition_比较文学的认识论和方法论

- 格式:pdf

- 大小:164.89 KB

- 文档页数:7

一、名词解释1、a 比较文学:是一门运用比较方法研究民族与民族、国家与国家之间的文学以及文学和其他艺术形式、其他意识形态之间关系的独立学科,它是文学研究的一支。

b比较文学是一种开放式的文学研究,它具有宏观的视野和国际的角度,以跨民族、跨语言、跨文化、跨学科界线的各种文学关系为研究对象,在理论方法上,具有比较的自觉意识和兼容并包的特色。

——陈惇刘象愚c比较文学的定义:比较文学是以世界性眼光和胸怀来从事不同国家、不同文明和不同学科之间的跨越式文学比较研究。

它主要研究各种跨越中文学的同源性、类同性、变异性、异质性和互补性,以实证性影响研究、文学变异研究、平行研究和总体文学研究为基本方法论,其目的在于以世界性眼光来总结文学规律和文学审美特性,加强世界文学的相互了解与整合,推动世界文学的发展。

2、平行研究:就是将那些相似、类似的、卓然可比但是没有直接关系的两个或几个民族的文学,两个或几个民族的作家作品加以比较,研究其同异,并找出有益的结论。

3、影响研究:主要研究民族与民族文学之间的直接影响和实是联系,既要研究实施以影响的民族的作家、作品,又要研究接受影响的民族作家、作品,还要研究产生影响的过程、途径、媒介的手段。

4、渊源学:从接受者(终点)出发,溯源而上,去寻找影响源,确认放送点。

注重资料证据的搜集、整理和考核,是一种以考据为主的实证研究。

誉舆学:以研究放送效果为主的研究。

流传学:以研究放送起点(放送者)和终点(接受者)的内在联系,以寻找终点为目的的研究。

5、可比性:是指比较对象间具有某种可作比较的基础,即文学现象的同与异,只有那些同时具备相同或相异两重关系的文学现象才具有可比的价值,才可能探索出文学的共同规律和美学本质。

6、平行研究回现论:(俄比较文学家维谢洛夫斯基提出),它认为在社会历史的发展过程中,在他们的历史文化环境,不同民族的文学会出现重合和类似现象,这种重合或类似自成系统,不必考虑年代、地域或环境、影响等。

东亚文学的相互作用及生成作者:金柄珉等来源:《东疆学刊》2012年第04期摘要:东亚文学的互动与生成现象主要指异国体验叙事、文本传播、潜在对话等。

我们研究东亚文学的互动与生成,不仅缘于它的文学价值,更因为它本身就是谋求人类文化多元共存的有益实践。

因此,我们要摆脱一味地关注结果的研究范式,转而细致地考察和解读东亚文学互动的过程,并实现从中心向边缘的视角转换,从中阐发其新的价值与意义。

关键词:东亚文学;互动与生成;异国体验叙事;文本传播;潜在对话本文所要探讨的“东亚文学”是指中国、韩国和日本三国的文学。

中韩日三国同属于“儒教文化圈”或“汉文化圈”,在漫长的历史长河中相互之间进行了形式多样的文化交流。

从“儒教文化圈”或“汉文化圈”等范畴界定就能够看出,言及东亚文化交流时,人们往往都把中国视为“发信者”,而将韩国和日本视为“受信者”。

自然,这种观点的形成有其历史原因,但笔者在此要着重阐明的不是单向的影响关系,而是东亚文学的互动与生成过程中出现的新的价值和意义。

为此,首先要界定“东亚文学”的概念。

界定“东亚文学”的概念范畴,必须要明确以下几点:首先,东亚文学是东方乃至世界文学的一部分,也是世界主要文明和文化的一部分,更是一部以儒释道文化为精神支柱的东亚人精神文明史的记录。

其次,东亚文学的长足发展得益于该地域各国文学特有的传统及其互动。

这既是东亚文学发展的特殊规律,也是世界文学发展的普遍规律。

最后,东亚文学的互动包括直接对话和潜在对话这两种方式。

直接对话包括通过人际交往和文献交流所进行的实质性的对话以及思想、价值观的相互影响等精神层面的对话。

潜在对话源于地理(地域的相邻性、自然环境)、人文(生产关系、政治制度、思想和价值观)语境的相通性,潜在对话可以通过对相同题材和主题的比较等互文性的分析加以阐明。

研究东亚文学的互动与生成,不仅具有文学研究的价值,在广义上它也是谋求人类文化多元共存的有益实践。

在当今所谓“全球化”时代,人类文化的多样性和多元价值面临着被资本这一“洪水猛兽”吞噬的危险。

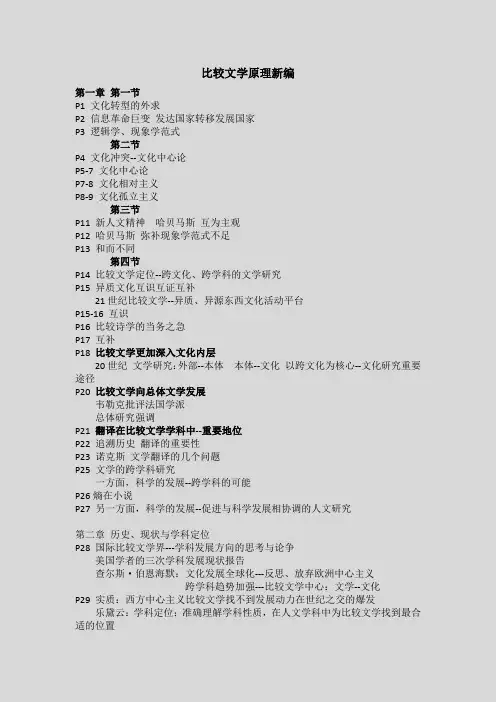

比较文学原理新编第一章第一节P1文化转型的外求P2 信息革命巨变发达国家转移发展国家P3 逻辑学、现象学范式第二节P4 文化冲突--文化中心论P5-7 文化中心论P7-8 文化相对主义P8-9 文化孤立主义第三节P11 新人文精神哈贝马斯互为主观P12 哈贝马斯弥补现象学范式不足P13 和而不同第四节P14 比较文学定位--跨文化、跨学科的文学研究P15 异质文化互识互证互补21世纪比较文学--异质、异源东西文化活动平台P15-16 互识P16 比较诗学的当务之急P17 互补P18 比较文学更加深入文化内层20世纪文学研究:外部--本体本体--文化以跨文化为核心--文化研究重要途径P20 比较文学向总体文学发展韦勒克批评法国学派总体研究强调P21 翻译在比较文学学科中--重要地位P22 追溯历史翻译的重要性P23 诺克斯文学翻译的几个问题P25 文学的跨学科研究一方面,科学的发展--跨学科的可能P26熵在小说P27 另一方面,科学的发展--促进与科学发展相协调的人文研究第二章历史、现状与学科定位P28 国际比较文学界---学科发展方向的思考与论争美国学者的三次学科发展现状报告查尔斯·伯恩海默:文化发展全球化---反思、放弃欧洲中心主义跨学科趋势加强---比较文学中心:文学--文化P29 实质:西方中心主义比较文学找不到发展动力在世纪之交的爆发乐黛云:学科定位:准确理解学科性质,在人文学科中为比较文学找到最合适的位置为了达到---必须.....第一节比较文学产生的历史条件、学理依据P30-31 法国教师+波斯奈特P32 人类发展一定程度--零星比较转化系统方法论比较文学--学科诞生的条件发展的历史背景:中世纪欧洲....P33 文艺复兴P34 两大条件+19世纪西方思想成熟P35 成熟标志:全球浪漫主义文学运动+社会科学、自然科学比较意识觉醒学科产生的学理依据P36 比较文学处理---两个以上民族文学的相互关系A、B要素自我与他者P37 如何认识自我内在视点、外在视点第二节发展中的定位与定位中的发展P39 学科发展过快--需要学科定位P40学科发展与发展中存在的问题问题的意义关于“危机”P41 危机感--批判意识、定位意识(积极)P42 关于“学派”法国学派P43 法国、美国学派挑战P44 美国--贡献--比较文学美国与法国区别(1,2,3)P45 中国比较文学鲁迅港台学者中国学派P46-47 中国学派的学界看法乐黛云看法P47 关于“比较”P48 不能滥比P48-49 比较文学中“文学”外文溯源P50 比较文学中文之“比较”用意P51 当代历史语境对学科定位与发展的要求P52 历史文化语境“终结”、“后”P53 “后”与“终结”的区别P54 后文学时代具体内容共时轴与历时轴不平衡P55 发展与定位的原则:动态平衡发展离不开定位,定位为更好的发展发展的概念P56 学术发展、比较文学产生发展P57 引入新的参考系改进原有参考系人类经验、认识产生、发展--自我否定的过程比较文学的发展---否定的形式进行动态平衡P58 何为“动态平衡”比较文学先锋--经典---保守处理经典--前卫关系稳定--开放关系P59 坚持传统--力求新变扭走出二元对立P61 坚持传统、力求新变稳定与开放、前卫与后卫---学科发展的保证第三章方法论:对话与问题意识第一节文学对话与比较文学方法论文学对话与比较文学方法论基点P63 考察比较文学的方法论基点--1.基于比较文学发展的历史事实P64 2. 对话角度反观比较文学的方法论基点--既有方法论反思3.比较文学未来发展--建立在对话的基础上P64 文学现象事实、逻辑联系--交叉使用比较文学存在前提---不同文学系统的对话比较达成对话--互补、互识、互鉴P65 文化对话巴赫金如何实现有意义对话巴赫金文学对话与文学研究的跨文化视野P66 国别文学研究的国际眼光他者存在杨周翰中国复兴P67 伽达默尔--视域融合过去-现在视野融合P68 中国文学--外国文学的影响P69 中国文学--世界文学有机联系--跨文化研究中国--世界文学交流文学对话当代语境与问题意识P69比较研究--对话--平等、有效对话外来话语?协调本土话语?P70 看到当代话语杂多现实,接受多元文化挑战多元话语并存,建立各种话语平等联系不能回到孤立文化壁垒中去P71 话语交错话语互动P72 话语交融第二节文学对话的历史联系P73 文学影响与接受---文化过滤过程P74 影响研究主宰P75 影响创造性转变外国四种影响朗松P76 接受者重组P77 接受过程本土过滤作用文学对话必然性曲折性事实联系与实证研究P78 基亚国别文学事实联系几条P81 事实联系受影响者叙述直接、间接材料剔除似是而非材料建立历史联系的一般模式P82 雅克布逊发送者接受者信息网络P83 对雅克布逊的解释接受美学期待视野第三节文学对话中的逻辑关联P84 韦勒克文学研究美国学派的实质P85 跨文化联系--文学的联系文学对话--不同文化背景文学现象--共时的结构加以讨论作品的优先性--文学本身优先性--文学对话核心地位针对法国学派试图文学批评置于文学史之上P86 中国比较文学对法、美学派的借鉴比较文学与文学理论的互动P89 文学对话的逻辑联系--作品的优先性文学思想与观念的互动P91 叶维廉模子跨文化的逻辑关联价值与困扰P92 1. 随意比较无意义P93 作品与背景联系2. 通过比较怎样建立共同规律与模式话语霸权第四节文学对话的理论维度双向阐发文学对话的深层意蕴P95 台湾学者1,阐发研究方法论2,阐发思想弥补中国文论不足...P96 刘若愚成功案例P97 双向阐发--互相理解互为主体交流理性与文学对话的理论意义P97 哈贝马斯《现代哲学话语》--人际互为主体第四章范式的形成及其发展P101 比较文学的研究范式及相关类型问题马克思·韦伯古代跨文化研究立场P102 一种研究类型形成--某些特定研究方法--联系研究类型--多种方法P103 一种研究方法--不同研究类型中去根据研究对象--综合各种方法审美批评、历史实证--平行研究、影响研究P104 纯粹从方法论着眼--弊端比较文学消亡P105 消解比较文学学科意义第二节研究类型的建构与流变P106 研究类型发生、消亡--学科历史发展关联比较文学--类型化倾向突出离开范式--比较文学原理不易说清楚类型化作为比较文学重要特征--符合学科实际理论界定主题学、文类学--不同研究对象--类型划分P107 影响--接受者--渊源学放送者--流传学... 影响研究、平行研究比较诗学阐发研究跨学科研究类型的区分--实践发展现实依据P108 研究类型规范化--困难1,2,3.P109 认识、理解、总结比较文学--开放、动态、过程性原则不是一个结构体系固定类型问题--过程探讨类型在比较文学不同发展阶段意义类型结构层次、大小主次值得反思本科研究跨学科研究P110 同类异位同类异名主次异位P111 如何划分比较文学文学范围内本科研究、跨学科研究翻译研究作用日益凸显P112 研究类型有着超出方法之外的价值、范围、对象综合构成P113 阐发研究--不是作为研究类型、而是针对特别方法不同时期、不同学者对同术语理解不同,应认真清理。

cognitive poetics and literary theory 在艺术和文学中,我们可以通过对文本实现的感知来理解它们的内在意义。

但是,这个过程并不是一种单纯的感性体验,而是由认知机制控制的。

认知诗学就是探究诗歌中认知机制的学科。

认知诗学涉及到文学理论,它是文学研究的一种新方法。

认知诗学的核心是研究读者如何阅读和理解诗歌。

它探讨了诗歌中的隐喻、语言和符号等元素,以及它们如何被读者解读和理解。

这个领域的研究者认为,人们的理解和解释过程是基于认知模型,它们是根据读者的知识、经验和情感来构建的。

认知诗学的研究方法比较复杂,需要涉及到哲学、语言学、心理学、神经科学等学科。

它是以理性的方式来探索诗歌的意义和效果,强调读者的主观认知和主观体验。

它认为,文学不仅是一种体验,也是一种理解,读者通过自己的认知来理解和解释文学作品。

认知诗学研究的核心是关注诗歌语言和诗歌结构。

它试图揭示诗歌中语言和结构之间的联系,以及它们如何影响读者的理解和体验。

它强调诗歌中的隐喻和象征,这些元素可以通过读者的认知和想象得到解释和理解。

认知诗学的应用不仅仅局限于诗歌,它可以用于文学的各个方面。

它可以应用于小说、戏剧、电影等文学形式,帮助我们理解和解释这些作品的意义和效果。

认知诗学的方法可以帮助我们更好地理解文学作品,同时也可以帮助我们更好地阅读和解读文学作品。

总之,认知诗学为文学研究提供了一种新的方法和途径,它强调

了读者的主观认知和主观体验,同时也揭示了文学作品中语言和结构之间的联系。

它的应用不仅仅局限于诗歌,而是可以用于任何文学形式。

比较文学名词解释_简答精选一,基础知识选择1、传统文学研究是通过文学理论、文学批评、文学史三种途径来进行的。

2、比较文学是研究存在于不同文化中的不同文学之间的各种现象;以及其间各种关系的学科。

3、研究国之内的文学理论、文学批评和文学史被称为国别文学研究。

4、比较文学具有开放性、多方性、动态性的特点。

5、文学的跨学科研究是指比较文学除研究文学间的种种形象之外,还研究文学与艺术、社会科学,自然科学等诸多方面的联系。

6、“世界文学”的概念,最早是由歌德提出的。

马克思、恩格斯也在共产党宣言中提出了这个概念。

7、“需要了解是比较诗学之母”,这句话是美国学者孟而康提出的。

8、文化的发展,总是通过认同和离异两种作用来进行的。

9、20世纪后半叶,人类正在进入一个新的文化转型时期。

促进这种文化转型的原因有三:首先是科学技术的高度发达给人类生活带来巨变;其次是殖民体系瓦解和冷战结束根本上改变了世界格局;再次是人类思维方式的发展开辟了新视野;。

10、“文化离异”作用占主导地位的阶段是文化转型时期,它以横向开拓为特征。

11、20世纪后半叶,人类经历着认识论和方法论的重大转型,即在逻辑学范式之外,现象学范式也得到了发展。

12、遏止文化霸权主义和文化割据主义的关键之一就是沟通。

13、日本“月亮诗人”是指明惠上人,他写月亮只是动情地表达与月亮的亲密,而我国诗人李商隐写“嫦娥应悔偷灵药,碧海苍天夜夜心”,则是表现追求永恒与孤独寂寞之间的哲理。

14、“啊!我多么希望有什么神明能赐我们一种才能,可使我们能以别人的眼光来审查自我!”这段话出自英国著名诗人彭斯。

15、注重从他动反观自身的理论已逐渐为广大理论界所接受,并为多元文化的发展奠定了重要基础。

16、“互为主观”、“互为语境”、“互相参照”、“互相明亮”的思维方式,是一种互动认知的思维方式。

17、1886年英国学者波斯奈特第一次用“比较文学”命名他的专著。

18、1985 年,中国比较文学学会成立。

比较文学:一种开放式的文学研究,具有宏观的视野和国际的角度,以跨民族、跨语言、跨文化、跨学科界限的各种文学关系为研究对象,在理论和方法上,具有比较的自觉意识和兼容并包的特色。

以实证性影响研究、文学变异研究、平行研究和总体文学研究为基本方法论,其目的在于以世界性的眼光来研究文学规律和文学审美特性,加强世界文学的相互了解与整合,推动世界文学的发展。

法国学派:法国学派是比较文学学科史上最早形成的一个学派,也是影响最大的学派之一。

其主要代表人物有维尔曼、戴克斯特、巴登斯贝尔、梵•第根、卡雷和基亚等。

法国学派的比较文学研究是在进化论和实证主义思想指导下发展起来的,着重研究各国文学的联系,用确凿的事实证明各国文学之间影响与被影响的关系,使比较文学的国别文学和民族文学中分离出来,成为一门研究国际间文学交流、影响与融合的独立学科。

但其缺陷在于只注重事实的考据,崇尚实证,而且将文学比较的范围仅仅集中在以法国文学为中心的欧洲,从而使其缺乏更为广泛的视野和对文学的美学规律的关注,受到了后来的美国学派为主的比较文学研究新学派的攻击与批评。

美国学派:美国学派是比较文学史上第二个影响最大的学派,它的主要是针对法国学派在理论与实践中的偏颇和不足而产生。

美国学派将比较文学看作一种文学研究,涵盖文学史、文学批评和文学理论三个方面。

既包括“事实联系”的文学关系研究,也包括无事实联系的跨国界文学研究,还包括对文学与其他学科的比较研究。

强调文学首先是一种美学活动,它的审美价值是第一位的,因而比较文学应该首先建立在不同国别文学的自身审美规律的比较基础之上,据此,美国学派向法国学派提出了挑战,提出了平行研究的研究方法。

中国学派:中国学派指20世纪70年代以来,以一批中国学者为代表所形成的一支重要的比较文学队伍。

他们提出了“阐发研究”等新的研究视野和角度,代表第三世界比较文学学者对于“欧洲中心主义”的挑战,倡导文化平等与文化对话,提出多元共生、“和而不同”的文化多元主义,冲破了欧洲传统的比较文学观念。

心理学英语术语心理现象要素element of mental phenomenon 心理现象结构structure of mental phenomenon官能心理学faculty psychology个体心理学personal psychology差异心理学differential psychology物理主义心理学physicalistic psychology心理化学mental chemistry拟人论anthropomorphism生物主义biologism环境论environmentalism反射学reflexology反应学reactology颅相学phrenology等势原理principle of equipotentiality中枢论centralism决定论determinism决定论原则principle of determinism交互决定论reciprocal determinism文化决定论cultural determinism社会文化历史学派social-cultural-historical school 文化历史心理学cultural-historical psychology定势理论set theory意向论intentionalism相对论relativism互动论interactionism微型学习理论miniature theory of learning思维边缘理论peripheral theory of thinking点状感觉说theory of punctiform sensation沙赫特情绪实验Schachter's experiment on emotion原子心理学atomistic psychology构造心理学structural psychology内容心理学content psychology内容分析content analysis民族心理学folk psychology屈尔珀学派Külpe school二重心理学dual psychology一种调和折中的心理学,认为心理学应研究兼括内容与意动的广义经验。

认知功能语言学——Defining cognitive linguistics认知功能语言学⏹认知语言学简介⏹认知语言学的语言观及本质⏹认知语言学的属性⏹主要代表人物及流派⏹认知方式——比较/范畴化一、认知语言学简介⏹上世纪70年代,认知语言学研究兴起于美国西海岸,80年代开始活跃起来,继而扩展到西欧和全球,形成对乔姆斯基革命的又一场革命。

⏹1989年国际认知语言学学会成立,每两年举行一次会议,1990年起开始出版期刊Cognitive Linguistics。

⏹中国的认知语言学研究目前正方兴未艾。

几年前成立了中国认知语言学研究会,每两年举行一次会议。

二、认知语言学的语言观及本质语言观⏹认知语言学崇尚体验哲学,以建设性心智主义、互动论和联通论为心理学基础。

它批判语言天赋说,坚持从体验性认知的角度来解释语言。

⏹认知语言学认为,语言最重要的功能在于表达意义,语义必须置于语言研究的首位。

意义即概念化(conceptualization),是客观现实、身体体验、认知方式、知识框架等多种因素共同作用的结果。

它强调认知方式和主观性在语义形成中的作用,同时也重视社会文化和百科知识对于语义解读的必要性。

语言本质⏹认知语言学并非专门的理论,而是代表着一种或一组研究取向。

该领域的学者对语言的本质有着共同的看法,至少在以下三个方面具有一致性。

(Taylor)⏹第一,质疑乔姆斯基语言学提出的语言专用模块(language-specific module)说,认为语言能力内嵌于一般的认知能力和过程之中,心智(mind)中不存在独立的语言模块。

⏹第二,认为语言是一开放的系统,由一系列符号单位组成,符号单位分为语形(phonological)和语义(semantic)两个极,相当于索绪尔的能指和所指,因此,认知语言学是向索绪尔符号系统说的回归。

⏹第三,与第二点相联系,认为由语素组成的词项和词组成的短语,以及现时语法分析中常见的主语和动词、修饰和被修饰、主从等关系也是符号单位或符号结构,都是有意义的。

比较文学学科理论的新辩证观念作者:聂兰来源:《青年时代》2017年第03期摘要:比较文学能够将中国的本土文化与外部文化之间进行联系。

现阶段,经济全球化的发展使得不同民族之间的文化也建立了新的联系。

笔者综合教学经验及新时代的发展理念,对比较文学学科理论的新辨证观念进行论述。

关键词:比较文学;学科理论;新辩证观念当前,多元化的文化正在不断发展中,中西方的文化在不断的交流与碰撞。

比较文学这门学科也进入了一个全新的发展时代。

一、比较文学中的差异和同一性在对比较文学的学习中,需要先对学科有一个深刻的认识。

在西方文学历史上,主要由柏拉图等人的同一理论与赫尔德等人的相对主义理论组成。

在同一理论中,人们认为人类文化是存在一定的同一性的,所以各个民族的人们之间都可以利用相应的语言符号来交流,民族与民族之间的心理也存在共通性。

在这样的条件下,那么各个民族之间的文化肯定也是相通的。

这一理论也同样在我国古代文化大师刘勰的《文心雕龙》中进行了阐述。

而在赫尔德等人的相对理论中,认为每一个民族都是一个独立的个体,它们对外界文化是有一定的抵抗性的。

对于外族文化,只有在经过民族文化的同化之后才能传承。

长久以来,这两种文化辨证观念都在比较文学的研究历史上占据着主要位置。

笔者在对比较文学的理论进行新的辨证分析之后发现,全球范围内的文化之间确实存在共同性,东西方文学史中,都有抒情诗和史诗等,中国文化中的《离骚》与西方文学中的《神曲》有着异曲同工之妙,与此同时,各个民族文化之间又是相互独立的,西方文化传达的思想往往都是“人定胜天”,人需要战胜自然的思想,而在中国古代的文化中,始终认为“天人合一”才是真正意义上的和谐。

所以说,东西方文化之间既存在差异性又存在同一性,需要对这两种特性进行辨证的看待。

二、全新辨证观念的形成现在是21世纪,全世界文化融化的背景下,比较文学也应该形成一种全新的辨证理念。

自然科学与美学的相互交融,促进了新的辨证注意观念的有效形成。

比较文学跨学科理念分析-比较文学论文-文学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——一、新时期以来乐黛云教授作为主要学术人与领导者努力构建当代中国比较文学学科并使之逐步成熟对于自己在中国当代比较文学重建中的贡献,乐先生一直非常低调。

她总是讲前辈学者钱钟书、季羡林、杨周翰与李赋宁、贾植芳的贡献,对于自己她的评价是“无非是把以来几十年不提的东西重新提起头来”。

但实际情况何止是“提起头”而已。

她从1980年发表影响极大的《尼采与中国现代文学》一文开始,特别是从1981年远赴美国哈佛与伯克利专门学习比较文学,整整30年来,她将自己的全部精力与智慧都奉献给了中国新时期比较文学的重建。

1984年回国还没有来得及安定,她就于1985年在她任教的深圳大学召开了中国第一届国际比较文学大会,成立了中国比较文学学会并担任副会长与秘书长,1989年担任会长至今。

在这漫长的30年时光中,她是中国当代比较文学的主要学术人与领导者,中国当代比较文学发展前进的每一步都与乐先生的贡献紧密相关。

我个人认为乐先生的最重要贡献是对于中国当代比较文学的学科建设起到了不可代替的关键的作用。

当然,比较文学早在20世纪初期就由王国维、鲁迅等人引进中国,但比较文学真正作为一个学科存在却是20世纪80年代以来新时期以乐先生为代表的中国当代学者工作与贡献的结果。

乐先生可以说是在当代比较文学学科重建中是用力最多与贡献最大的学者。

季羡林先生说,乐黛云“以开辟者的姿态,筚路蓝缕,谈到了许多问题”,“为中国比较文学这一门既旧又新的学科的重建或者说新建贡献了自己的力量”;王瑶先生充分肯定了乐黛云先生“对于创建中国比较文学学科的热心”[1]180-184从当代学科体制来说一种学说只有成为“学科”才标志着被主流学术体制认可,也才能够进入高等学校课堂,才能构建自己的课程、教材与队伍。

1997年与国家教育委员会颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》将“比较文学与世界文学”确定为文学一级学科中国语言文学的八个二级学科之一。

比较文学名词解释及简答题复习资料1、比较文学的定义是什么?比较文学的定义:比较文学是以世界性眼光和胸怀来从事不同国家、不同文明和不同学科之间的跨越式文学比较研究。

它主要研究各种跨越中文学的同源性、类同性、变异性、异质性和互补性,以实证性影响研究、文学变异研究、平行研究和总体文学研究为基本方法论,其目的在于以世界性眼光来总结文学规律和文学审美特性,加强世界文学的相互了解与整合,推动世界文学的发展。

2、简要谈谈比较文学的可比性。

比较文学的可比性是比较文学得以存在的立身之本,主要有以下几个方面:(1)同源性。

在以同源性为突出特征的影响研究的可比性中,影响的种类、影响的途径和接受的实证性方式就成为法国学派比较文学具体的研究内容。

除此以外的一切比较文学研究,由于缺乏同源性,法国学派均否认其属于比较文学。

由于在法国学派那里可比性已被人为限制到很小的领域内,显而易见,这并不是比较文学可比性的全部。

(2)变异性。

出自同源的文学在不同国家、不同文明的传播与交流中,在语言翻译层面、文学形象层面、文学文本层面、文化层面产生了文化过滤、误读与“创造性叛逆”,产生了形象的变异与接受的变异,甚至发生“他国化”式的蜕变,这些都是变异学关注的要点,在这里,差异性成为可比性的核心内容。

(3)类同性。

比较文学发展到以平行研究为特征的美国学派时,影响研究的束缚便得以突破。

可比性的内容得到进一步拓展,类同性和综合性作为平行研究可比性的特征凸现出来。

平行研究的对象是彼此毫无直接影响和亲缘联系的不同国家或民族间的文学。

因此,类同性所指的是没有任何关联的不同国家的文学之间在风格、结构、内容、形式、流派、情节、技巧、手法、情调、形象、主题、思潮乃至文学规律等方面所表现出的相似和契合之处。

而综合性则是立足于文学,以文学与其他学科进行跨学科比较的一种交叉关系。

因此,平行研究的可比性就在于类同性与综合性。

(4)异质性与互补性。

异质性与互补性的可比性主要是从跨文明平行研究和总体文学研究的角度来说的,因为,法、美学派均属于同一欧洲文化体系的比较文学学科理论,而随着比较文学发展到以跨文明研究为基本特征的第三阶段,异质性作为比较文学的可比性又凸现出来。

比较文学的本体论与方法论(一)比较文学的本体论1.本体现在讨论中所使用的本体一概念,其基本内涵即源自于“essentia”,在康德及其以后的哲学那里固定下来,意指万物恒定不变的基点、本源。

2.本体论本体论是指从哲学的高度研究万物创生的基点——本源——终极存在的学问。

3.比较文学本体论借用本体与本体论这两个概念,使其转型到比较文学基本原理的建构中,来设问与回答“比较文学的本体是什么”,以此成立比较文学本体论,即设问与回答比较文学研究作为一门学科的成立它所安身立命的基点是什么,对比较文学研究的基点——本源做终极意义上本体论追问。

4.比较文学的本质或性质比较文学的本质或性质是研究,是文学研究,是作为一门学科对两个民族以上的文学和文学与其他相关学科进行汇通性的学术研究。

这是比较文学的本质或性质。

5.比较文学的本体:比较文学研究的基点——本体就是比较视域,比较视域就是比较文学的本体。

(二)比较视域1.不同于民族文学研究和国别文学研究的是,比较文学研究在学科成立的意义上非常强调主体性,这种主体性即是比较文学研究主体的比较视域。

2.视域:“视域”在比较文学这里是指一种多元观察的、多视点透视的研究视野,我们把它总称为“视域”。

3.在古汉语中,“比”有两种基本意义涉及比较文学原理的建构(1)“比”在“密”的原初意义上引申为“亲近”、“亲合”、“和协”、“齐同”、“并列”与“相连接”,这样一条意义链正契合比较视域对两种民族文学关系或文学与其他相关学科关系进行透视所获取的内在意义。

(2)“比”在古汉语中的第二种基本意义就相当于现代汉语的“比较”人们在这个层面上对“比”与“比较”的理解、使用在日常生活中是最为普泛的,一些初涉比较文学的学者往往从这一字面上提取意义,去理解比较文学,最终导致对比较文学产生望文生义的误解,认为比较文学就是把两种文学现象拿过来进行对比。

4.比较视域的含义(1)比较视域是比较文学在学科成立上安身立命的本体,是比较文学研究主体在两种文学关系之间或文学与其他相关学科关系之间的内在透视,这种透视是跨越两种及两种以上民族文化知识的内在汇通,也是跨越文学与其他相关学科知识的内在汇通。

比较文学研究的理论与方法随着时代的进步和知识的积累,文学研究的理论和方法也在不断地发展和演变。

这些理论和方法反映了不同学者对于文学研究的认识和理解,也影响着他们在实际研究中的选择和运用。

本文将比较文学研究中一些主要的理论和方法,包括结构主义、后现代主义、传统方法、和文化研究,以便更好地了解它们各自的特点和优劣之处。

1.结构主义方法结构主义是20世纪上半叶产生的一种文学研究理论与方法。

它强调文本的结构和形式,认为文学作品是一种符号系统,通过符号、符号系统中的差异和关联来分析文学作品的意义。

结构主义方法在文学研究中有着重要的影响,它强调对文本内部结构的分析,尤其是对于符号、象征等要素的解构和批判。

这种方法在一定程度上能够帮助我们对文学作品进行客观的分析和理解,使得文本的意义得以清晰地呈现。

然而,结构主义方法也受到了一些批评,人们指出它忽视了文学作品的历史、社会、人文等因素,导致对文学作品意义的理解不够全面。

2.后现代主义方法后现代主义是20世纪末期产生的文学研究理论和方法,它批判了现代主义的一些思想和方法,在文学研究中提出了新的理论和方法。

后现代主义方法强调对文学作品的多元化解读,强调文学作品的多样性和复杂性。

它认为文学作品不是一个封闭的系统,而是受到历史、社会、文化等多种因素的影响,因此需要进行跨学科的研究和分析。

后现代主义方法扩大了我们对文学作品的理解和解读,使得文学研究更加多元化和开放化。

然而,后现代主义方法也受到了一些批评,人们指出它过于强调了文学作品的多样性和复杂性,使得研究变得模糊和主观化。

3.传统方法传统方法是文学研究中的一种基本方法,它强调对文学作品的内在和外在特点的分析,认为通过深入研究文学作品的语言、结构、风格、思想等方面,可以揭示出文学作品的意义和价值。

传统方法在文学研究中有着长期的影响和作用,它使得我们对文学作品有了更深入的理解和感悟,也为文学研究提供了坚实的基础和支撑。

然而,传统方法也受到了一些批评,人们认为它忽视了文学作品的历史、社会、文化等方面,导致了研究的片面性和死板性。

比较文学研究的理论与方法文学研究是一个极其广泛的领域,涉及到各种文学作品的分析、理论研究和方法论探讨。

在文学研究中,理论和方法是两个重要的方面,它们在研究过程中起着不可或缺的作用。

本文将从理论和方法两个方面分别进行比较和分析。

一、文学研究的理论文学研究的理论是研究的理念和框架,是对文学现象和文学创作规律的认识和把握。

理论的发展和演进对文学研究有着深远的影响,不同的理论在研究的方法和视角上具有不同的特点。

1.结构主义理论结构主义理论是20世纪文学研究中的一个重要理论流派,它认为文学作品是一种符号系统,通过符号之间的关联来建构文本的意义。

结构主义理论强调对文本的结构和形式进行分析,强调整体性和系统性。

结构主义的方法注重对文本语言的内在规律和结构关系进行深入的剖析,这种方法注重文本的自身属性和内在关联,忽略了文本与社会、文化和历史的关系,导致了对文本外部因素的忽视。

2.解构主义理论解构主义理论是对结构主义的批判和超越,它认为文本的意义是不稳定、多元和矛盾的,主张对文本进行多重解读和解构。

解构主义的方法强调对文本的多重解释和多重意义进行挖掘和展现,注重对文本的边缘、间隙和矛盾进行分析,从而揭示其中的多重意义和可能性。

解构主义的方法对文本进行了更为深入和多维度的分析,但是也容易陷入理论的自我否定和无限解构的怪圈。

3.文化批评理论文化批评理论强调文学作品与文化、社会和历史的关系,认为文学作品是社会和历史的产物,揭示了社会和历史的特定现象和价值观念。

文化批评的方法注重对文学作品所处的社会和历史背景进行深入的分析和解读,强调文学作品与社会现实的互动和交融。

文化批评理论的方法丰富了文学研究的视角和内容,使得文学作品的研究更加具有深度和广度。

4.后现代主义理论后现代主义理论在20世纪后期兴起,它认为文学是多元、游戏和流变的,主张对文学进行多元和开放的解读。

后现代主义的方法注重对文学作品的跨文化、跨语境和跨媒介的分析和讨论,强调文学作品的跨越性和流动性。

1比较文学的定义:比较文学是以一种世界性的胸怀和国际化的视野,来从事不同国家、不同文明、不同学科之间的跨越性文学比较争辩。

它将各种具有跨越意义的文学现象之间的同源性、类同性、异质性作为可比性的依据,以影响争辩、平行争辩、变异争辩为根本方法,提倡建立一种全球性公平多元、相互包涵的文学沟通与比较的对话平台和机制,从而最终推动各民族文学及世界文学走向一条和谐共生的进展之路。

〔名词解释可以自己整合〕2法国学者〔卡雷〕提出的“比较文学是不比较的”这个口号。

3为什么法国学派的比较文学定义会走上自我设限的偏狭道路?第一个缘由是当时学术界比照较文学学科合理性的猛烈质疑和挑战。

其次个缘由,是法国学者比照较文学学科科学性的理性反思与寻找。

第三个缘由,是法国中心主义,或者说是法国文化沙文主义导致了法国学派的学科理论特征。

〔第三个缘由重点〕4 美国学派代表人物:雷马克,韦勒克。

5《比较文学的定义和功能》一文。

在该文中雷马克言简意赅地提出了美国学派的根本定义:“比较文学争辩超越一国范围的文学,并争辩文学跟其它学问和信仰领域,诸如艺术〔如绘画、雕塑、建筑、音乐〕,哲学、历史、社会科学〔如政治学、经济学、社会学〕,其它科学、宗教等之间的关系。

简而言之,它把一国文学同另一国文学或几国文学进展比较,把文学和人类所表达的其它领域相比较。

”〔推断跨学科雷马克〕6实际的比较文学争辩中美国学者也同样总是流露出的民族主义倾向和西方中心主义倾向。

7比较文学经受了三个重要的学科理论阶段,即:一、欧洲阶段,比较文学的成形期;二、美洲阶段,比较文学的转型期;三、亚洲阶段,比较文学的拓展期。

8 法国学派代表人物:有巴登斯贝格、梵第根、布吕奈尔、基亚、卡雷。

9梵第根《比较文学论》〔1931〕一书在欧美比较文学理论进展史上具有不行无视的重要地位。

10把比较文学分为实证性影响争辩、类同性平行争辩〔含跨学科争辩〕、异质性变异争辩三大争辩领域。

11比较文学可比性:所谓比较文学的可比性,是指在跨国家、跨学科和跨文明的比较文学争辩中寻求同与异的学理依据,是比较文学争辩的最根本立足点和动身点。

(一)我想讨论的问题是:在当前世界经济一体化,科技标准化,媒体传播全球化的大趋势下,人类几千年来创造的文化的多样性和丰富性是否有可能得以幸存并得到发展?多元的文化生态是否可以得到保护和保存?在这样一个全人类面临的重大问题面前,我们所从事的文学研究或比较文学究竟有什么意义?能作出什么贡献?每当历史转折关头,人们总习惯于回归自己的文化源头,去寻找新的途径。

这就是老子说的“反者道之动”,道的萌动,总是从回归开始,正如西方文化的发展也往往要回顾和重新参照古希腊和希伯莱一样。

中国传统文化一向重视差别。

很早就认为“不同”是事物发展的根本。

西周末年(约公元前七世纪),伯阳父(史伯)同郑桓公谈论西周末年政局时,提出“和实生物,同则不继”的思想。

指出西周将灭,就是因为周王“去和而取同”,去直言进谏的正人,而信与自己苟同的小人。

他第一次区别了“和”与“同”的概念,他说:“以他平他谓之和,故能丰长而物归之。

若以同裨同,尽乃弃矣。

”“以他平他”,是以相异和相关为前提的,相异的事物相互协调并进,就能发展;“以同裨同”则是以相同的事物叠加,其结果只能是窒息生机。

齐国的大臣晏婴(卒于公元前500年)进一步解释了伯阳父的思想。

有一次他拜见齐侯时,齐侯对他说:“唯据与我和”。

“据”指的是齐侯侍臣,姓梁,名丘据。

晏婴说:“梁丘据不过是求‘同’而已,哪里谈得上‘和’呢”?齐侯问:“‘和’与‘同’难道还有什么不一样吗”?这引出晏婴的一大篇议论。

他认为“不同”是事物组成和发展的最根本的条件。

例如做菜,油盐酱醋必须“不同”,才能成其为菜肴;音乐,必须有“短长疾徐”、“哀乐刚柔”等等“不同”,才能“相济相成”。

晏婴说,像梁丘据那样的人,你说对,他也说对,你说不对,他也说不对,有什么用呢?此后,“和而不同”成了中国传统文化的核心观念之一。

因此,孔子(BC.551——BC.479)说“君子‘和而不同’,小人‘同而不和’”。

“不同”是作为做人的根本原则而提出的。

中国比较文学2001年第1期(总第42期)专论互动认知(Reciprocal Cognition):比较文学的认识论和方法论乐黛云(北京大学比较文学与比较文化研究所北京100871)摘要:用外在于自我的角度,寻找一个/参照系0,来重新认识自我,是一种有利于文化发展的认识论和方法论,欧洲的学者有这样的认识并在具体行动,中国的前辈学者也有同样的感悟。

近年来,随着多元文化的发展,互动认知已成为学术界的热门话题,相应的组织开展了研究和交流。

互动认知将使比较文学、比较文化的研究发展到一个崭新的阶段。

关键词:互动认知;多元文化Abstract:To reco mprehe nd ourselves in a ref erence syste m outside us is some kind of methodology and episte mology,which are beneficial to cultural devel2 opment.Some European sc hola rs have such c ognition,and take ac tions.So do our senior sc holars.With the recent mult icultural developments,reciprocal cognition has be2 come a hot topic a mong scholars,and some studie s and exc hanges are under2 taken by certain organizations.The reciprocal c ognition will bring the study of c omparative literature and culture into a ne w stage.Key words:reciprocal c ognition;multic ultural study希望跳出自我,从外界来观察自身,一直是人类的一个梦想。

18世纪的英国诗人彭斯(Robert Burns1759)1796)就曾在他的一首诗中写道:啊!我多么希望有什么神明能赐我们一种才能可使我们能以别人的眼光来审查自我!中国古代诗人苏轼(1037)1101)也曾发出过同样的感慨,他说:横看成岭侧成峰,远近高低各不同;不识庐山真面目,只缘身在此山中。

¹他的意思是说,山的形态总是和观山者所处的地位和角度有关,人们要真正认识山的全貌只能站在山之外。

如何才能取得这种外在于自我的角度呢?最重要的就是要有一个/他者0,也就是一个/参照系0,在与/参照系0的比照中重新认识自我。

这种/参照系0有时是明显外在的,例如以人造丝为参照,我们可以说出真丝的特点;但更多的时候,这种参照是潜藏隐在的。

如中国哲学家王阳明所指出,人们说/龟无毛,兔无角0,那正是和潜在的/有毛0、/有角0的东西相比照而显出了/无毛0、/无角0的龟兔的特点。

由此可见,要成为可以比照的/参照系0,首要条件就是要有差异。

差异不仅是重新发现自我、认识自我的外在参照,同时也是构筑人类和谐、宽容的生活,发展多元文化的必要条件。

欧洲杰出的理论家翁贝尔托#艾科(Umberto Ec o)1993年访问中国时,在北京大学发表演说。

他提出:/了解别人并非意味着去证明他们和我们相似,而是要去理解并尊重他们与我们的差异0,他强调他的北京之行,不是像马可波罗那样,要在中国寻找西方的/独角兽0(Unicorn),而是要摒除一切成见,来了解中国的龙。

他在1999年意大利波罗尼亚大学建校900周年纪念会上,又再次强调: /人们发现的差别越多,能够承认的差别越多,就能生活得更好,就能更好地相聚在一种相互理解的氛围之中。

0º他认为,发现和承认差别一方面是可以和他人更好地和谐相处,另一方面,也是有更多的/参照系0,可以从更多方面认识自己。

从这个意义上来说,历史悠久、典籍丰富、长期独立发展的中国文化,对西方来说,正是一个保持着最大差异,最能在比照中作为/他者0,帮助西方从多方面重新认识自己的最佳/参照系0。

正如法国汉学家弗朗索瓦#于连(FranÔois Jullien)所说:/中国的语言外在于庞大的印欧语言体系,这种语言开拓的是书写的另一种可能性;中国文明是在与欧洲没有实际的借鉴或影响关系之下独自发展的、时间最长的文明,,中国是从外部正视我们的思想)))由此使之脱离传统成见)))的理想形象。

0»事实上,最近几年来已经出现了一些颇有创意的、以中国文化为/参照系0反观西方文化的著作。

中国,作为一个最适合的/他者0,日益为广大理论家所关注。

美国著名汉学家安乐哲(Roger Ames)和著名哲学家大卫#霍尔(D avid Hall)合作写成的3本书陆续出版,引起了不小的轰动。

第一本5通过孔子而思6(Thinking through Confucius)通过孔子思想对西方文化进行再思考;第二本5预期中国:通过中国和西方文化的叙述而思6(Anticipating China: Thinking through the Narratives of Chinese and Western Culture);第三本5从汉而思:中国与西方文化中的自我,真理与超越6(Thinking from the Han:Self,T ruth and T ranscendence)都是用一种互动认知的方式讨论了中西方文化中的自我、真理和超越以及更深层的思维方式等问题。

2000年刚刚出版的斯蒂芬#显克曼(Stephen Shankma n)所写的5赛琳和圣贤:古代希腊与中国的知识与智慧6¼(The Siren and the Sage:Knowledge and Wisdom in Ancient G reece and China)对希腊和中国的认知方式作了互有回应的双向阐释。

重要的是这些著作大都不再用主客二分的方式把中国和西方作为独立于主体的固定对象来进行分析,而是肯定中国或西方文化都不是一成不变的,它必然根据/个体0(主体)的不同理解而呈现出不同的样态,因此,理解的过程必然是一种/互动认知0的过程,也就是重新建构的过程。

五四以来,中国国内学术界以西方为参照系来重新认识中国文化的学术著作也不少。

特别是深有家学渊源,而又长期留学国外深受西方文化熏陶的前辈学者,在这方面曾经作出过相当卓越的贡献。

例如冯友兰继承中国传统哲学,参照西方哲学发展源流,建构出一套新的哲学体系,既不同于传统中国,也不同于西方,而是他个人融汇西方经验,对中国传统哲学所作的新的诠释。

他关于/负的思维方式0的解析就很有启发。

他举例说,画家以线条描一月或颜色涂一月,其所画之月,在他画的地方;还有另一种画月的方法,只在纸上画云,于所画云中留一圆的或半圆的空白,其空白即是月。

/画家的意思本在画月,但其所画之月正在他所未画的地方0,½画其所不画,也是一种画。

这种负的思维方式在中国应用极广,如孟子说:/不屑于教诲者,是亦教诲之而已矣。

0不教诲就是一种教诲的负面方式。

这种负面思维方式在传统文学创作中,更其常见,以至成为中国诗学的一种主流。

中国诗学讲究/超以象外0,/不落言诠0,以/不著一字,尽得风流0为最高境界,就是力求/以直接可以感觉者,表显不可感觉、只可思议者,以及不可感觉也不可思议者0。

也就是说,诗人所想使人得到的,并不是他所说的,而是他所未说的。

例如晏几道的词:/当时明月在,曾照彩云归0,诗人想说的既不是明月,也不是彩云,而是字面上未能表现出来的当年和一位美丽姑娘诀别时的无限情怀。

冯友兰关于传统文化中负面思维的系统总结显然是在与西方文化的比照中得到启发和发展的。

当代中国学者在互动认知的背景上对中国文化特点的研究也有很多新的成果。

例如庞朴教授关于/三极0观念是中国传统智慧的一个基本点的论述就是如此。

他认为,早在公元前四世纪前后,中国的一本古书5关尹子6就曾记载了/蜈蚣吃蛇,蛇吃青蛙,青蛙吃蜈蚣0的三物循环相克的有趣现象。

后来古书上的这种思考发展为司马迁的历史观的一个重要方面。

司马迁指出:下一代常常因克服上一代的短处同时又铸成了自己的短处,这种短处又有待于更下一代参照更上一代的经验来加以解救,如此循环往复,永无休止。

除了这种三极相克的理论,另一种相生相成的理论也是以/三极0为核心的,那就是5易经6提出的/天、地、人0。

天有化生的能力,地有养育的能力,人正确地参与其间,就形成了天人合一的、和谐发展的局面。

庞朴认为,/三0同时也是中国方法论的一个核心。

那就是/执其两端,而用其中0的中庸原则。

这个/中0,非此非彼,而是对两者的超越,是/第三极0。

老子说:/万物负阴而抱阳,冲气以为和0,万物都是由/阴0和/阳0两方面所构成,但只有在第三者/冲气0的作用下,才能/和实生物0,创造生命活力,使/阴0、/阳0二者的潜力成为现实。

因此/三0在中国是一个十分重要的数字。

5史记#律书6说:/数始于一,终于十,成于三0。

为什么说/成于三0?就是因为只有/三0才能使孤立的/一0和/二0相结合而产生新事物。

所以老子说:/一生二,二生三,三生万物0。

亚里士多德在他的5形而上学6第14卷1章中说,所有的哲学家都以二元对立作为第一原则,中国则似乎总想找到包含对立、超越对立、制约对立、代表对立的和谐,也就是在一、二之后找到了/三0,并以之作为思考问题的第一原则。

以上两例都是对于中国古代文化的深层次的研究,这样的研究显然不大可能出现在20世纪之前。

无论是明代人还是清代人都不可能采取这样的研究角度,也不可能作出这样的研究结论。

原因就是他们不可能像上述两位学者那样,有一个广阔的西方文化背景作为参照系,无论是隐在的(如第一例),还是明确说出来的(如第二例)都是如此。

应该说,这种对于中国古老文明的新的归纳和诠释都只有在广泛吸收了西方文化,并在中西文化相比照的语境中才能作出。

因此,近年来,在多元文化蓬勃发展的形势下,互动认知成为学术界一个相当热门的话题。

80年代以来,欧洲中心论以/普遍主义0的形式,改头换面,重新向全世界推展,引起了许多学者的思考。

1987年在布鲁塞尔召开了第一届跨文化国际研讨会,建立了常设机构)))跨文化研究院(Transcultura),开始邀请亚洲学者和非洲艺人去欧洲实地考察并评点欧洲文化。

1991年在中国广州中山大学召开了第一次中欧跨文化国际讨论会,以/互动认知的策略0为中心议题,会后出版了论文集5狮在华夏)))文化双向认识的策略问题6。

1993年,跨文化研究院组织了包括意大利、西班牙、比利时、法国、德国等多位著名学者组成的学术考察团,沿丝绸之路对中国文化进行考察和评点,以取得第一手经验,最后在北京大学举行了有关/文化误读0的国际学术讨论会,出版了中、法文版的5独角兽与龙:在寻找中西文化普遍性中的误读6论文集。