中考语文文言文常考考点突破

- 格式:pptx

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:30

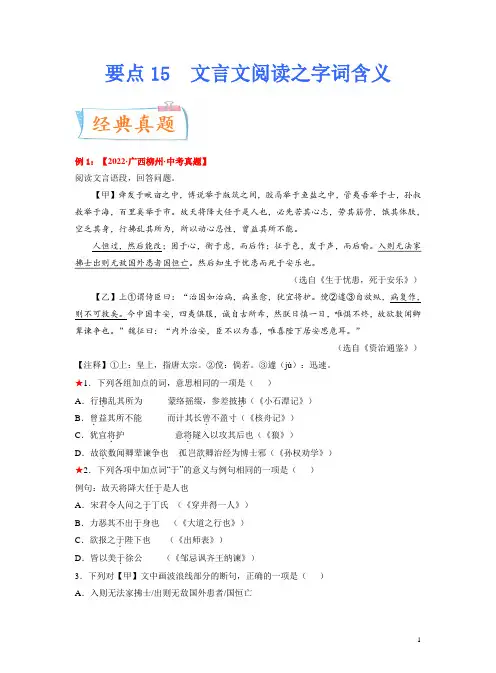

要点15 文言文阅读之字词含义例1:【2022·广西柳州·中考真题】阅读文言语段,回答问题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士出则无敌国外患者国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。

傥②遽③自放纵,病复作,则不可救矣。

今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。

”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。

”(选自《资治通鉴》)【注释】①上:皇上,指唐太宗。

②傥:倘若。

③遽(jù):迅速。

★1.下列各组加点的词,意思相同的一项是()A.行拂.乱其所为蒙络摇缀,参差披拂.(《小石潭记》)B.曾.益其所不能而计其长曾.不盈寸(《核舟记》)C.犹宜将.护意将.隧入以攻其后也(《狼》)D.故欲.数闻卿辈谏争也孤岂欲.卿治经为博士邪(《孙权劝学》)★2.下列各项中加点词“于”的意义与例句相同的一项是()例句:故天将降大任于.是人也A.宋君令人问之于.丁氏(《穿井得一人》)B.力恶其不出于.身也(《大道之行也》)C.欲报之于.陛下也(《出师表》)D.皆以美于.徐公(《邹忌讽齐王纳谏》)3.下列对【甲】文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.入则无法家拂士/出则无敌国外患者/国恒亡B.入则无法家拂士/出则无敌国外/患者国恒亡C.入则无法家/拂士出则无敌国外/患者国恒亡D.入则无法家/拂士出则无敌国外患者/国恒亡4.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,有错误的一项是()A.【甲】文蕴含深刻道理,告诉我们常处忧愁祸患之中可以使人生存发展,常处安逸快乐之中可以使人颓废死亡。

课时37精准断开句读——积累语感,注重方法课堂讲义复习任务 1.掌握断句的基本方法,正确断句。

2.突破做题过程中的难点,做到精准断句。

考情微观年份卷别题干表述命题特点2016~2021年所有全国卷及2020~2021年新高考Ⅰ、Ⅱ卷下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)①所选句子多为叙述性句子,展示传主生平和命运转折的重要时刻;50字左右。

②设6~8处停顿,有两处难度大的不同。

③侧重语法停顿而非语音停顿,一般不考具体的标点,只要求用斜线断开。

知识图要活动一掌握断句的基本方法一、名代前后多联系1.(2021·新高考Ⅰ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是() 唐高祖武德九年秋八月甲子,太宗即皇帝位于东宫显德殿。

初上皇欲强宗室以镇天下故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺皆为王王者数十人上从容问群臣遍封宗子于天下利乎封德彝对曰:“上皇敦睦九族,大封宗室,自两汉以来未有如今之多者。

爵命既崇,多给力役,恐非示天下以至公也。

”上曰:“然。

”(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)A.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下利乎/B.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子/于天下利乎/C.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/D.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/答案 B解析“以镇天下”是“强宗室”的目的;“故皇再从三从弟……”以“故”字领起,是“强宗室”的具体行为。

“以镇天下故皇”于理不通,由此排除A、D两项。

“皇再从三从弟及兄弟之子”是名词性短语,作主语,因比较长,一般在它和谓语之间停顿;而“虽童孺皆为王”是一个紧缩复句,中间不应再断开;太宗问群臣遍封宗子对天下有没有好处,这里的“利”应是“于天下”之利,因此“于天下利乎”中间不应断开,排除C项。

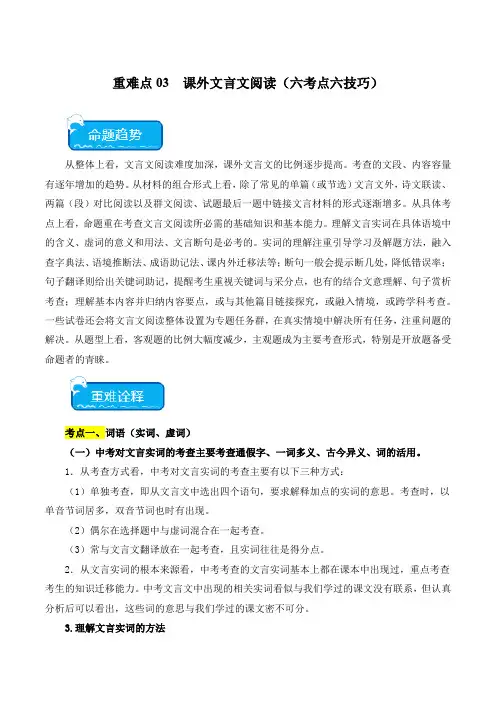

重难点03 课外文言文阅读(六考点六技巧)从整体上看,文言文阅读难度加深,课外文言文的比例逐步提高。

考查的文段、内容容量有逐年增加的趋势。

从材料的组合形式上看,除了常见的单篇(或节选)文言文外,诗文联读、两篇(段)对比阅读以及群文阅读、试题最后一题中链接文言材料的形式逐渐增多。

从具体考点上看,命题重在考查文言文阅读所必需的基础知识和基本能力。

理解文言实词在具体语境中的含义、虚词的意义和用法、文言断句是必考的。

实词的理解注重引导学习及解题方法,融入查字典法、语境推断法、成语助记法、课内外迁移法等;断句一般会提示断几处,降低错误率;句子翻译则给出关键词助记,提醒考生重视关键词与采分点,也有的结合文意理解、句子赏析考查;理解基本内容并归纳内容要点,或与其他篇目链接探究,或融入情境,或跨学科考查。

一些试卷还会将文言文阅读整体设置为专题任务群,在真实情境中解决所有任务,注重问题的解决。

从题型上看,客观题的比例大幅度减少,主观题成为主要考查形式,特别是开放题备受命题者的青睐。

考点一、词语(实词、虚词)(一)中考对文言实词的考查主要考查通假字、一词多义、古今异义、词的活用。

1.从考查方式看,中考对文言实词的考查主要有以下三种方式:(1)单独考查,即从文言文中选出四个语句,要求解释加点的实词的意思。

考查时,以单音节词居多,双音节词也时有出现。

(2)偶尔在选择题中与虚词混合在一起考查。

(3)常与文言文翻译放在一起考查,且实词往往是得分点。

2.从文言实词的根本来源看,中考考查的文言实词基本上都在课本中出现过,重点考查考生的知识迁移能力。

中考文言文中出现的相关实词看似与我们学过的课文没有联系,但认真分析后可以看出,这些词的意思与我们学过的课文密不可分。

3.理解文言实词的方法(1)语境推断。

实词绝大多数是具有多义性的,因此在解释词义时,要紧密联系上下文,结合具体语境理解。

(2)联想推断。

我们要善于根据课内学过的知识举一反三,相互比照,辨其异同,以解释试题中的实词词义。

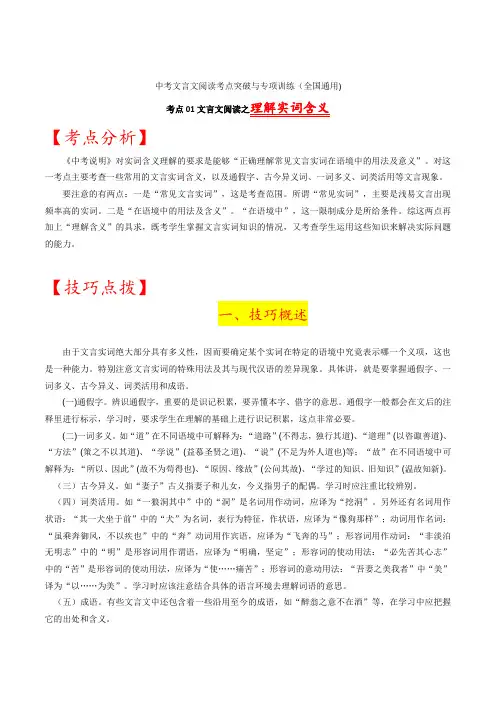

中考文言文阅读考点突破与专项训练(全国通用)考点01理解实词含义【考点分析】《中考说明》对实词含义理解的要求是能够“正确理解常见文言实词在语境中的用法及意义”。

对这一考点主要考查一些常用的文言实词含义,以及通假字、古今异义词、一词多义、词类活用等文言现象。

要注意的有两点:一是“常见文言实词”,这是考查范围。

所谓“常见实词”,主要是浅易文言出现频率高的实词。

二是“在语境中的用法及含义”。

“在语境中”,这一限制成分是所给条件。

综这两点再加上“理解含义”的具求,既考学生掌握文言实词知识的情况,又考查学生运用这些知识来解决实际问题的能力。

【技巧点拨】一、技巧概述由于文言实词绝大部分具有多义性,因而要确定某个实词在特定的语境中究竟表示哪一个义项,这也是一种能力。

特别注意文言实词的特殊用法及其与现代汉语的差异现象。

具体讲,就是要掌握通假字、一词多义、古今异义、词类活用和成语。

(一)通假字。

辨识通假字,重要的是识记积累,要弄懂本字、借字的意思。

通假字一般都会在文后的注释里进行标示,学习时,要求学生在理解的基础上进行识记积累,这点非常必要。

(二)一词多义。

如“道”在不同语境中可解释为:“道路”(不得志,独行其道)、“道理”(以咨诹善道)、“方法”(策之不以其道)、“学说”(益慕圣贤之道)、“说”(不足为外人道也)等;“故”在不同语境中可解释为:“所以、因此”(故不为苟得也)、“原因、缘故”(公问其故)、“学过的知识、旧知识”(温故知新)。

(三)古今异义。

如“妻子”古义指妻子和儿女,今义指男子的配偶。

学习时应注重比较辨别。

(四)词类活用。

如“一狼洞其中”中的“洞”是名词用作动词,应译为“挖洞”。

另外还有名词用作状语:“其一犬坐于前”中的“犬”为名词,表行为特征,作状语,应译为“像狗那样”;动词用作名词:“虽乘奔御风,不以疾也”中的“奔”动词用作宾语,应译为“飞奔的马”;形容词用作动词:“非淡泊无明志”中的“明”是形容词用作谓语,应译为“明确,坚定”;形容词的使动用法:“必先苦其心志”中的“苦”是形容词的使动用法,应译为“使……痛苦”;形容词的意动用法:“吾妻之美我者”中“美”译为“以……为美”。

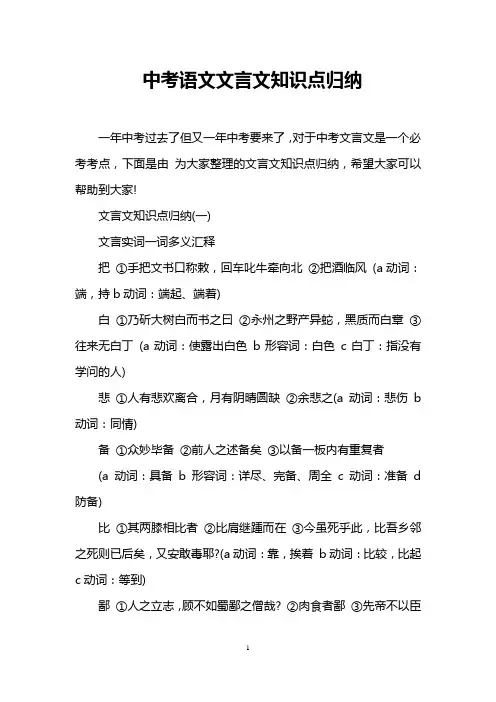

中考语文文言文知识点归纳一年中考过去了但又一年中考要来了,对于中考文言文是一个必考考点,下面是由为大家整理的文言文知识点归纳,希望大家可以帮助到大家!文言文知识点归纳(一)文言实词一词多义汇释把①手把文书口称敕,回车叱牛牵向北②把酒临风(a动词:端,持b动词:端起、端着)白①乃斫大树白而书之曰②永州之野产异蛇,黑质而白章③往来无白丁(a动词:使露出白色b形容词:白色c白丁:指没有学问的人)悲①人有悲欢离合,月有阴晴圆缺②余悲之(a动词:悲伤b 动词:同情)备①众妙毕备②前人之述备矣③以备一板内有重复者(a动词:具备b形容词:详尽、完备、周全c动词:准备d 防备)比①其两膝相比者②比肩继踵而在③今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?(a动词:靠,挨着b动词:比较,比起c动词:等到)鄙①人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? ②肉食者鄙③先帝不以臣卑鄙(a名词:边远地区b形容词:鄙陋、庸俗、浅陋c形容词:粗俗、知识浅陋)毕①此印者才毕②众妙毕备③吾与汝毕力平险(a动词:完成、完b副词:全部、都)兵①昨夜见军帖,可汗大点兵②轻兵锐卒③兵刃既接,弃甲曳兵而走④王于兴师,修我甲兵⑤田忌欲引兵之赵⑥世传其兵法(a名词:士兵b名词:兵器c名词:军队d名词:军事) 策①策之不以其道②执策而临之(a动词:驱使,鞭打b名词:马鞭)病①病入膏肓②寡人反取病焉③未果,寻病终④向吾不为斯役,则久已病矣(a名词:疾病b名词:耻辱、忧虑c动词:生病d 形容词:困苦不堪)薄①薄如钱唇②薄暮冥冥(a形容词:与“厚”相对b动词:迫近、快到)称①先帝称之曰能②不以千里称也(a动词:称赞b动词:著称)重①乃重修岳阳楼,增其旧制②君第重射,臣能令君胜(a.音chóng,副词:重新、再次b音zhòng,形容词:大的、多的。

严格地说不是一词多义。

第:但、只管,虚词,假借用法。

射:赌注。

重射:大赌注)辞①旦辞爷娘去,暮宿黄河边②齐之习辞者也(a动词:告别、离开b言辞、交际场合应酬的言语。

中考文言文阅读答题技巧(必考内容+范例)文言文阅读是中考语文的必考内容,也是同学们丢分比较多的地方,这类题目一般会考到断句、实词、虚词、句子翻译以及文意理解这几大考点,那么每个考点都有哪些答题技巧呢?今天王老师就和大家分享关于中考语文【文言文阅读】的答题技巧,这都是必考内容,同学们记得收藏。

一、中考要求1. 理解常见文言实词在具体语境中的含义。

2. 理解常见文言虚词(之、其、而、以、于、乃、虽、为、者、且、则、何、焉、与、所、因)在具体语境中的含义和用法。

3. 理解并翻译文章中的句子。

4. 理解文章的基本内容,归纳文章内容要点。

5. 分析概括文章所表达的作者的观点态度。

6. 对文章的内容、语言和写法有自己的体会和见解。

二、考点分析考点一:断句方法指导:断句分为二种:一是句子与句子之间的停顿,二是句子内部的停顿。

1. 结合上下文,理解句意,理解越准确,断句也越准确。

2. 翻译成现代汉语,根据现代汉语的停顿,对应原句标出停顿之处。

3. 朗读停顿与节奏划分的基本方法:①主谓之间、谓宾之间、谓语中心词和介宾短语之间要停顿;②句首发语词后要停顿;③句首关联词语后要停顿;④句首状语后要停顿;⑤“古二今一”词语之间要停顿;⑥表转折意思的句子中,按照“而前则前”的原则划分朗读节奏;⑦有省略成分的地方要停顿;⑧“也”“乎”等语气助词后要停顿;⑨古人的姓、名、字、封号、谥号、谦称、自称、别称、尊称、官名、文体名称等的后面要停顿。

考点二:实词释义(含实词辨析)文言实词绝大部分具有多义性,这类题不仅要靠积累,还需掌握一定的推断技巧。

技巧一:直接迁移法又称“联想推断法”,即联系已学课文中有关该词的用法推断词义。

例如:“过而能知,可以为明”中的“过”字,如果能联想到《生于忧患,死于安乐》中“人恒过,然后能改”的“过”的意思,就能理解该句中“过”的意思为“犯错”。

技巧二:语境推断法解释词义时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。

文言实词重点突破(一)重点文言实词归纳一(过、恨、及、见)一、考点例释《考试说明》明确提出“理解常见文言实词在文中的含义”。

一是“常见文言实词”,这是考查范围,二是“在文中的含义”,这是所给条件,即我们常说的“语境”。

综合这两点,既是考查考生掌握文言实词知识的情况,又是考查考生运用这些知识来解决实际问题,或者说看懂一篇具体的文言文的能力。

这些文言实词是“常见”的、一般的,不是偏难险怪的;这些文言实词中的重要词语列在新教材的附录上,可以查看。

另外,也可翻查给中学生用的文言实词解释的工具书。

“在文中的含义”,要求通过一定的文言实词的积累,学会在语境中“望文生义”。

复习文言实词不要去背字典和词典的实词义项,而是通过一定文言实词的学习,培养具体辨析的能力。

有必要掌握基本概念,通过重温教材和个例,弄清每一个知识点的基本含义。

所谓“常见实词”,从词的出现频率上来讲,“常见实词”指的是文言文中的常见词和次常用词;从词义上看,考查的常见实词应当是古今词义既有联系又有区别的那一部分。

所谓“在文中的含义”实际上就是指在具体语境中的含义。

由于文言实词绝大部分具有多义性,因而要确定某个实词在特定的语境中究竟表示哪一个义项,这也就是一种能力。

二、命题预测比较而言,文言实词的考查是稳定的。

题型稳定——多用单项选择;考点稳定——绝大部分是一词多义的。

复习时在夯实基础的前提下应根据“理解常见实词在文中的含义”的说明,结合上下文来判断词义。

但稳中有变,上海卷近几年在考查实词的含义时都是采用了主观题型,或许这种变化反映出命题的趋势。

三、文言实词词义巧推断高考文言文阅读材料篇幅虽不长,但内容丰富,文言实词一词多义的现象非常普遍,再加上词类活用、语序倒置、内容跳跃和成分省略等,更增加了词义理解的难度。

因此,在答题时就要有较强的推断词义的能力。

基本方法1、运用形训,即通过字形结构分析来解释词的本义。

汉字中形声字占80%以上,其形旁为我们领悟词义提供了有利条件。

文言文阅读重点及难点突破一、文言文常见考点1.文言字词:包括文言实词和文言虚词。

常考的文言实词有:通假字、古今异义、一词多义、词类活用等;常考的文言虚词有:之、乎、者、也、于、而、以、其、为、乃、虽、然、焉、则等,它们在句子中做代词、副词、介词、连词、助词、叹词等。

2.文言句式:包括判断句、被动句、省略句、倒装句、固定句式。

3.文言文断句、翻译及文意理解二、文言文题型分析及解题方略文言文的考查,常见的考点与题型不外乎字词解释、断句、语句翻译、文意归纳、写法分析、人物与作品评价等内容。

下面就复习和解题方法提几点建议:1.准确解释字词含义。

注意利用注释,利用平时积累的实词、虚词知识,利用拓展联想和关联组词,确认字词在上下文语言环境中的意思。

实词的理解,将词义带进原文,通顺就对,不通就错。

2.正确、顺畅地翻译句子。

翻译句子,第一,要内容正确,符合文意;其次,译出来的句子要表达准确,得体流畅。

答题技巧:粗知全文大意,把握文意的倾向性。

详知译句上下文的含义。

逐字对应翻译,做好换、留、删、补、调。

抓住句子中关键字词翻译,要与上下文对应,这些字词是得分点。

注意词类活用、倒装、通假、偏义复词。

复杂句子要作句子成分分析,抓住主干,注意句间关系,注意特殊句式。

意译词语根据上下文推导,不拘泥于原文结构,由实到虚,组合成句子,前后通顺。

文言文翻译要做到“信、达、雅”三个字,文言文的翻译技巧,可用“留、补、调、删、换”五个字来概括。

(1)留,就是保留不译。

凡是古今意义相同以及国号、年号、人名、地名、官名、建筑物名等,可不翻译,直接保留。

(2)补,增补,补充原文中被省略的成分以及量词。

(3)调,即调整词序。

调整倒装句的语序,如宾语前置、介宾短语后置、定语后置等,这些特殊的句式与现代汉语不一致,翻译时应按现代汉语的语法规范调整词序。

(4)删,即删除的意思。

有些文言虚词在句中只起某种语法作用,没有实在意义,翻译时要删去。

(5)换,即替换之意。

要点14 文言文阅读之文言断句例1:【2022·湖南常德·中考真题】阅读下面的文言文,完成下面小题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!1.下列句子中加点词意义相同的一项是()A.不蔓.不枝/青树翠蔓.B.香远益.清/自以为大有所益.C.予谓.菊/秦王谓.唐雎曰D.宜.乎众矣/诚宜.开张圣听★2.用“/”给下面的句子划分节奏。

(只画一处)晋陶渊明独爱菊3.把文中画横线的句子翻译为现代汉语。

4.你从“莲之爱,同予者何人”中读出了作者怎样的感情?5.依据上文,谈谈“出淤泥而不染”的君子人格的现实意义。

【答案】1.D2.晋陶渊明/独爱菊3.陶渊明之后就很少听到了。

4.①感慨知音少(对世人缺少君子之德的遗憾);②即使同道不多,也要坚守志趣,洁身自爱(永葆清白的操守和正直的品格)做人应该做像莲花那样高洁正直的人,要洁身自好,不与世俗同流合污。

5.示例:做人应该做像莲花那样高洁正直的人,要洁身自好,不与世俗同流合污。

【解析】1.本题考查一词多义。

A.横生枝蔓/藤蔓;B.更加/好处;C.认为/对……说;D.应当/应当;故选D。

2.本题考查划分文言文句子节奏的能力。

文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。

主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间一般要作停顿,谓语中心语和介宾短语之间要停顿。

本句句意为:晋代的陶渊明只爱菊花。

“晋陶渊明”是主语,“爱”是谓语,此处限画一处,故在“晋陶渊明”与“独爱菊”之间断开。

故断句为:晋陶渊明/独爱菊。

3.本题考查文言句子翻译。

翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。

重点字词有:后:之后,以后;鲜:很少;闻:听说,听到。

人物类文言文阅读重点突破近年来,浙江中考文言文阅读的体裁和内容变得更加多元化,但人物类文言文依然常见。

人物类文言文通常涉及到历史上著名的人物,如政治家、军事家、文学家等。

这些人物的言行、事迹、性格、思想、情感等都可以成为考点。

人物类文言文可以分为人物传记和趣闻轶事两类。

1.人物传记是介绍人物的生平、典型事件、贡献功绩、性格品质、思想情感等方面的文章,目的是为了记录和传承优秀人物的事迹和精神。

在人物传记中,可以了解到历史上的名人如何在各个领域取得卓越成就,以及他们的性格特点和思想价值观。

例如,《史记》中的《项羽本纪》和《诸葛亮传》分别介绍了项羽和诸葛亮的生平事迹和思想品质。

2.趣闻轶事则是以讲述有趣的故事为主要内容,通常涉及到历史人物的日常生活、言行举止、趣闻趣事等方面。

例如,《三国演义》中的空城计故事,展现了诸葛亮的谋略和智慧;《世说新语》中的“乘兴而行,兴尽而返”的故事,展现了魏晋名士的自由奔放和率真自然的人生态度。

无论是人物传记还是趣闻轶事,都展现了人物的多个方面,如立志、治学、仕途、政绩、谋略、才能、情感、情操、品行、美德等。

考试的时候,需要通过对于这些方面的分析和理解,全面地了解历史人物的形象。

☆人物类文言文阅读方法1.分析标题。

如《邹忌讽齐王纳谏》,从标题可以推测,邹忌应该是一个勇于进谏、善于进谏的贤臣形象。

2.梳理文本。

人物传记类文言文的结构比较相似,阅读的过程中可以根据“姓名→家境→成长经历→官职→典型事件→评价”的大致思路对文章脉络进行梳理。

趣闻轶事类文言文,如果是以陈述性语言讲述故事的,需要找到事情的因果,从而分析事件之中的人物形象。

如果是通过人物对话展开描述的,则要关注人物说话的方式、内容,以此推断人物的性格、情感、精神品质。

3.提取关键词句,从正面和侧面展开分析。

阅读人物类文言文,需要重点关注人物说了什么话,做了什么事,结果怎么样。

同时,选文的开头、结尾,或者叙事之后,总有些关键词句,提示了人物的形象特点。

初中“文言文”考点全面突破一、虚词知识点一:“盖”作副词表推测,译为“大概”;作连词表示说明原因,译为“原来”;也可作为发语词使用。

【例题精讲】盖余之勤且艰若此盖:大概、大约盖一癞虾蟆盖:原来盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬盖:发语词【练习】然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

——诸葛亮《出师表》盖一岁之犯死者二焉;其余,则熙熙而乐。

——唐·柳宗元《捕蛇者说》盖余所至,比好游者尚不能十一。

——宋·王安石《游褒禅山记》知识点二:“以”作动词,译为“认为、以为”;作介词,译为“把、用、拿;因为、由于;凭借、依靠、依照”;作连词,译为“以至、因而”,也可表承接,相当于“而”;作介词,译为“去、来、用来”;通“已”,已经【例题精讲】臣以为王之攻宋也,为与此同类以:认为、以为以刀劈狼首;投以骨以:把、用、拿不以物喜,不以己悲以:因为、由于以君之力以:凭借、依靠、依照无从致书以观以:表承接,相当于“而”固以怪之矣以:通“已”,已经以光先帝遗德;意将隧入以攻其后也以:表目的:去、来、用来以塞忠谏之路也以:以至,因而【练习】策之不以其道,食之不能尽其材。

——韩愈《马说》属予作文以记之。

——范仲淹《岳阳楼记》黔无驴,有好事者船载以入。

——柳宗元《黔之驴》魏武将见匈奴使,自以形陋。

——刘义庆《〈世说新语〉三则》知识点三:“其”作代词,译为“他/她/它(的)、他们/她们/它们(的)”;作指示代词,译为“那、那个、那些、那里”;作副词表推辞,译为“大概、或许”,也可用于句首表反问语气,译为“岂、难道”;作助词调节音节,不译【例题精讲】安求其能千里也;余则缊袍敝衣处其间其:代词,它;他们其人视端容寂其:那个(人)其恕乎!己所不欲,勿施于人;其真不知马也其:大概、或许其真无马邪其:表反问,难道【练习】故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筯骨。

——《生于忧患,死于安乐》有蒋氏者,专其利三世矣。

中考文言文阅读答题技巧中考文言文阅读主要考查以下几个方面的能力:运用知识积累,借助注释读懂浅易文言文;能正确朗读文言文,按意义划分朗读节奏;积累一定量的文言词汇,能理解常用的实词和虚词在文中的意义和用法;能翻译浅易文言语句;能理解浅易文言文的思想内容,了解其主要艺术特色和表达技巧等。

纵观近几年各地中考试题,涉及文言文阅读的考点主要有以下几个:考点一:划分朗读节奏【考点透视】是同学们学习文言文需要掌握的最基本的能力之一,其考查形式主要有两种:(1)标示句子朗读时的正确停顿;(2)选出朗读停顿标示有误或正确的一项。

【解题指津】停顿应遵循两个原则:(1)人名、地名、物名等中间不能停顿;(2)表示一个完整概念的短语中间不能停顿。

【中考真题】(山东潍坊卷)用“/”标出下面句子朗读时的正确停顿。

落笔辄为人所传诵[解析]朗读文言文时,主谓之间应该有适当停顿。

在这个句子中,“落笔”是主语,“辄为人所传诵”是谓语,两者之间应该停顿。

[参考答案]落笔/辄为人所传诵考点二:常见文言虚词的意义与用法【考点透视】初中阶段需要掌握的文言虚词的数量比文言实词要少得多,但是它们的使用频率却很高,用法也比实词灵活。

其考点一般集中在“之”“其”“而”“于”“以”等几个常见的文言虚词上,试题多以选择题的形式呈现。

【解题指津】要掌握这些常用文言虚词的意义与用法,不妨从以下两个方面着手:(1)积累整理,系统归纳。

可以分篇目进行,对每篇文言文中出现的常用虚词的意义和用法进行归纳整理,并结合典型例句进行分析,以加深理解。

(2)结合语境,灵活运用。

理解文言虚词要注意把它放在具体的语境中,结合具体语句确定其在句中的意义和用法。

【中考真题】(浙江义乌卷)下列句中加点词相当于“的”的一项是()a. 肉食者谋之b. 长跪而谢之曰c. 辍耕之垄上d. 小大之狱[解析]“之”是常用的文言虚词之一,其主要作代词、助词,也可以作动词。

a项中的“之”是代词,指“齐师伐我”这件事;b项中的“之”是代词。

中考文言文必考重点知识点一、实词。

1. 通假字。

- 识别方法:当一个字在句子中的意义解释不通时,可能是通假字。

需要根据上下文和平时的积累来判断其通假的字。

2. 古今异义。

- 词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指一切江河。

3. 一词多义。

- 以:- 之:4. 词类活用。

二、虚词。

1. 之。

- 作助词:- 作代词:2. 而。

3. 其。

- 代词:- 语气词:4. 以。

- 介词:- 连词:三、特殊句式。

1. 判断句。

2. 省略句。

3. 倒装句。

- 宾语前置:- 状语后置:- 定语后置:四、文言文翻译技巧。

1. 留。

2. 删。

3. 换。

- 把古汉语中的单音节词换成现代汉语中的双音节词,如“虽”换成“虽然”,“吾”换成“我”等。

4. 补。

5. 调。

五、重点篇目重点内容。

- 主要思想:儒家思想的经典之作,包含了孔子及其弟子的言行,强调“仁”“礼”“义”等道德观念。

- 重点句子:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”体现了学习方法、交友和个人修养等方面的思想。

- 思想内容:孟子主张“仁政”,认为“民贵君轻”。

- 背景:诸葛亮出师北伐前给后主刘禅的表文。

- 内容:表达了诸葛亮对蜀汉的忠诚,对后主的劝诫,如“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”,提出了治国的建议。

- 主题:描绘了一个与世隔绝、没有剥削压迫、人人安居乐业的理想社会,反映了作者对黑暗现实的不满和对理想社会的向往。

- 重点描写:对桃花源中环境、人物生活的描写,如“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻”。

- 描写内容:按季节描写了三峡的山高、水急、景色秀丽等特点。

如夏季“夏水襄陵,沿溯阻绝”,写出了水势浩大;春冬之时“素湍绿潭,回清倒影”,描写了清幽的景色。

- 主题:借千里马不遇伯乐来抒发自己怀才不遇的愤懑之情,批判了封建统治者不识人才、埋没人才的现象。

考点跟踪突破12 断句与翻译一、(2015·泰州)阅读下面的文言语段,回答问题。

自昔词人琢磨之苦,至有一字穷岁月,十年成一赋者。

白乐天诗词,疑皆冲口而成,及见今人所藏遗稿,涂窜甚多。

欧阳文忠公作文既毕,贴之墙壁,坐卧观之,改正尽善,方出以示人。

蘧①尝于文忠公诸孙望之处,得东坡先生数诗稿,其和欧叔弼诗云:“渊明为小邑。

”继圈去“为”字,改作“求”字,又连涂“小邑”二字,作“县令”字,凡三改乃成今句。

至“胡椒铢两多,安用八百斛”,初云“胡椒亦安用,乃贮八百斛”,若如初语,未免后人疵议。

又知虽大手笔,不以一时笔快为定,而惮于屡改也。

(选自《春渚纪闻》) 【注释】①即本文的作者何蘧。

1.解释下列句中加点词的意思。

(1)至有一字穷.岁月穷尽,用尽(2)及.见今人所藏遗稿到,等到(3)欧阳文忠公作文既.毕已经(4)得东坡先生数.诗稿数篇,几篇2.下列各句与例句中“于”的用法相同的一项是( C )例句:蘧尝于文忠公诸孙望之处A.积于今六十岁矣(《捕蛇者说》)B.如使人之所欲莫甚于生(《鱼我所欲也》)C.于厅事之东北角(《口技》)D.何有于我哉(《论语》)3.请根据要求,用“/”标出下面句子的朗读停顿。

(1)疑/皆冲口而成(标在动宾之间)(2)渊明/为小邑(标在主谓之间)4.翻译下列句子。

(1)改正尽善,方出以示人。

(欧阳修)改正得极好后,方才拿出来给人看。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)只不过是缺少像我们两个这样的有闲情雅致的人罢了。

5.请你根据选文主要内容为其编写一个文言..标题:作文不惮屡改。

【解析】本文以白居易、欧阳修、苏轼三大名家为例,说明“好文章是改出来的”,围绕这一中心来添加标题即可)(用原句或自己语言都可)。

二、(2015·邵阳)阅读下面甲、乙两段文字,回答问题。

【甲】董宣,字少平,陈留圉人也。

……后特征为洛阳令。

时湖阳公主苍头白日杀人,因匿主家,吏不能得。

及主出行,而以奴骖乘。

课时40精准翻译语句(二)——扣准语境,落实“分点”课堂讲义复习任务 1.在诵读全文的基础上认真揣摩句子大意,能够找出句中关键词,找出得分点。

2.能够在翻译中精准落实得分点。

考情微观年份卷别题干表述(第13题翻译)(8分)设题角度命题特点2021 新高考Ⅰ(1)上患吏多受赇,密使左右试赂之。

多义实词:患、赇、密①两个句子,全为叙述性语句。

②主要采分点:重点实词——多义词、古今异义词、活用词;重点虚词——以、乃、之、其等;重点句式——判断句、被动句、省略句、倒装句。

③总有个别陌生实词,需要临场推断。

(2)君恶闻其过则忠化为佞,君乐闻直言则佞化为忠。

活用实词:恶、乐、“忠”“佞”的活用新高考Ⅱ(1)逖不报书,而听其互市,收利十倍。

多义实词:报、听、互市(2)知大功不遂,感激发病。

古今异义词:感激虚词:遂2020 新高考Ⅰ(1)涟等初不承,已而恐以不承为酷刑所毙,冀下法司,得少缓死为后图。

多义实词:冀、少句式:被动句(2)都御史周应秋犹以所司承追不力,疏趣之,由是诸人家族尽破。

虚词:以活用实词:疏通假字:趣新高考Ⅱ(1)诸司素偷惰,瑞以身矫之。

有御史偶陈戏乐,欲遵太祖法予之杖。

多义实词:偷惰、矫、陈(2)小民罢市。

丧出江上,白衣冠送者夹岸,酹而哭者百里不绝。

古今异义词:罢市活用实词:丧、白衣知识图要活动一准确判断得分点一个句子,被列为得分点的词一定要翻译准确,只有这样,才能保证不失分。

为此,翻译时应首先根据这句话的分值圈出你认为是得分点的词,力图首先把这些词翻译准确。

也就是说,命题人认为如果考生能把这些词译准,那么译整个句子就不会有大问题。

因此,翻译的第一步就是阅读揣摩,圈出重点词语,然后字字落实,自然会增加翻译的准确率。

请先审出下面文段中画线句的得分点,然后翻译该句,并思考如何判断出得分点。

太夫人姓赵氏,其先江陵人,景泰间徙公安,遂占籍,四传为处士文深。

赠中宪东谷公与处士同里闬,雅相欢也,因悉太夫人勤慎状,曰:“是真我家妇。