英国资产阶级君主立宪制的特点

- 格式:docx

- 大小:15.39 KB

- 文档页数:1

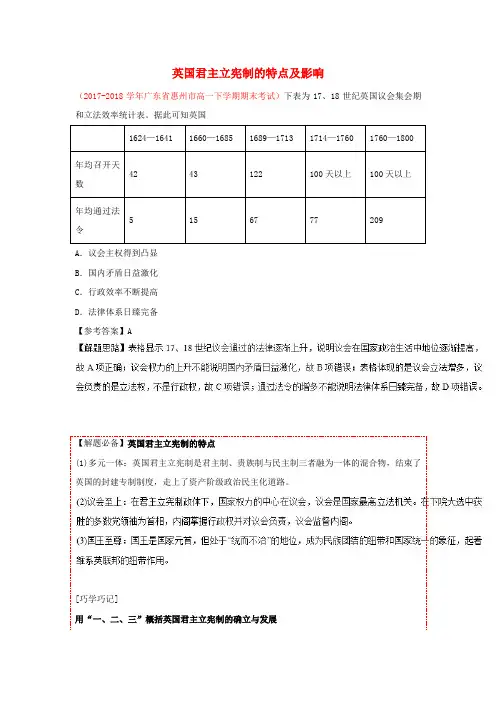

英国君主立宪制的特点及影响(2017-2018学年广东省惠州市高一下学期期末考试)下表为17、18世纪英国议会集会期和立法效率统计表。

据此可知英国1624—1641 1660—1685 1689—1713 1714—1760 1760—1800 年均召开天42 43 122 100天以上100天以上数年均通过法5 15 67 77 209令A.议会主权得到凸显B.国内矛盾日益激化C.行政效率不断提高D.法律体系日臻完备【参考答案】A【解题必备】英国君主立宪制的特点(1)多元一体:英国君主立宪制是君主制、贵族制与民主制三者融为一体的混合物,结束了英国的封建专制制度,走上了资产阶级政治民主化道路。

[巧学巧记]用“一、二、三”概括英国君主立宪制的确立与发展一条主线:议会权力的不断扩大(即代议制的确立、发展、完善)。

二个趋势:国王权力逐渐被削弱,议会权力不断增强。

三个转移:立法权由国王转到议会;行政权由国王转到内阁;政治权利由贵族转到工业资产阶级,并下移到公民。

汤因比曾这样评价一件史事:“顺利地在旧瓶里装了新酒,还不至于引起旧瓶的爆炸。

”并认为:“这可以说是一种宪法方面的胜利,这种胜利应该当作一种惊人的技艺”。

汤因比所评价的是A.美国联邦共和国的确立B.法国共和制度战胜君主制度C.英国君主立宪制的确立D.近代德国宪法和议会装饰下的皇帝专制“国王不能为非”是近代英国著名的宪法原则之一,即国王永远没有是非错误,国家政策中出现的一切错误都不能归咎于国王,国王永远不对国家的任何政治决策负政治责任。

英国这一惯例在近代A.制约了英国资产阶级的权力B.意在为国王的过失进行开脱C.对英格兰政治传统有所捍卫D.体现了“国王统而不治”原则1698年,英国国王威廉三世代表英国与别国政府谈判,签订了反法联盟密约,但这么大的事情直到1700年才为议会和政府所知晓。

尽管议会表示不满,但威廉却行之泰然,认为这次行动并未明显超出他的特权范围。

▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌关系特点:1 .在内阁制政体下,议会不仅是国家立法机关,而且是国家最高权力机关,即国家权力中心。

2 .政府(内阁)由议会产生,并对议会负责。

内阁由占议会中多数席位的政党组成,多数党领袖任内阁首相,有最高行政权,首相提名内阁成员,与之共进退。

3 .国家元首是世袭并终身任职,只是最高权力象征,“统而不治”,没有实权。

1 .以责任内阁制为核心;国王是“统而不治”的虚君,是礼仪性的国家元首,首相是最高行政首脑,即政府首脑;内阁对议会负责,内阁与首相由议会选举中取得多数席位的政党组建,多数党领袖担任首相;以代议制为基础,议会掌握国家主权;实行分权原则。

2 .全体成员对政府事务集体负责,并与首相在政治上共进退。

如果议会通过对政府的不信任案,内阁就要下台,或者宣布解散议会,重新进行选举。

3 . 1832 年议会改革法案使更多的新兴工业资产阶级进人议会。

确保了资产阶级民主政体的稳定和资本主义经济的迅速发展。

4 .政党制度的形成。

作用及影响1 .君主立宪制为英国资本主义的发展提供了有力保障;2 .有利于避免暴力冲突,稳定社会秩序;(各派可通过议会竞争实现自己的政治主张)3 .使英国走上资产阶级政治民主化的道路;4 .为其他国家树立了一种政体模式。

(六)英国政治制度发展的特.女1 .连续性。

近现代英国的主要国家机构和政治制度几乎无一不是从中世纪继承下来的历史遗产。

从《大宪章》到《权利法案》,从英王的内阁到责任内阁制。

渐进性。

英国制度的发展变化都是徐缓渐进式的,英国君主立宪制在17 世纪末形成,以后逐渐发展完善,实现了全面的民主化。

3 .创新性。

如内阁本是国王召集的咨询行政机构,革命后内阁作为国王的私人会议的成分减弱,内阁逐渐独立行事,于是形成了现代意义上的责任内阁制。

横向拓展:理解18 世纪英国的内阁制与同时期中国的内阁制的区别。

〔l )性质不同:明朝是封建王朝,其“内阁”是专制王权的辅政机构,是封建性的;而英国内阁是资产阶级民主政治的产物。

英国政治制度的特点及其文化渊源高晓娜(山东建筑大学法政学院,山东济南 250100)摘要:英国是现代资本主义政治制度的发源地。

当今许多国家实行的议会、内阁、政党等制度皆起源于英国。

英国政治制度的发展与完善是建立在中央和地方政府制度相互依赖、彼此影响和不断发展完善的基础之上的。

其政治制度的结构和特点与英国鲜明的社会历史背景和政治文化密不可分的。

关键词:英国;政治制度;文化作为老牌资本主义国家的英国,它的资产阶级革命开创了历史的新纪元。

但是英国的政治制度及政治发展过程却很有特色:既不像法国那样的彻底革命,也不想美国那样的彻底共和,而是君主制与民主制相结合的君主立宪制。

虽然英国实行了民主制,但同时又保留了君主和贵族,可以认为是有着君主制的外衣、而实行共和制的实质。

一、英国近代政治制度发展的历史过程简述保守的英吉利民族在历史发展上具有明显的渐进性和政治连续性,激烈的社会变革鲜有出现,适应社会发展的新的政治制度都是以妥协和协商的姿态建立和形成。

英国的政治制度历史悠久、内容博大精深,融合了君主制和议会制、内阁制和司法制、政党制和文官制以及地方政府制度等。

它不仅仅是一部国王权力不断让步,议会取而代之统治国家的历史,也是一部政党政治起源和成长、内阁对议会负责制不断完善的历史。

在封建王朝的后期,虽然名义上法律仍是由国王来颁布施行的,但是封建王室已经渐渐的淡出了这一行动,主要的政治活动中心开始向议会倾斜,受到议会的影响。

历史的进程推进到十七世纪,议会已经发展成为了反抗国王的核心。

而在封建贵族与资产阶级的妥协的著名事件光荣革命开始,君主立宪政体开始正式的确定,围绕着这一政体的英国政治制度的各个细节方面也开始渐进的完善。

二、英国政治制度的鲜明特点1、君主制与民主制相结合本来,君主制与民主制是水火不相容的。

君主制是指一个君主的统治,民主制指多数人的统治。

在英国宪政中,虽保留了君主的位置作为国家元首,但目前这只是一个名义上的元首,并无实质性权力。

英国君主立宪制度1.国王统而不治,是最高权力的象征,只想有礼仪性的职责,拥有磋商权、鼓励权、警告权。

2.议会是国家权力的中心,是最高行政权力的来源,拥有最高立法权,分为上下两院,上院由贵族组成,只起辅助作用。

下院被称为至尊议会,掌握实权。

3.内阁相当于政府,拥有最高行政权。

内阁首脑首相是议会多数党领袖,是三军总司令,是集党、政、军大权于一身的国家领导人和决策者。

英国君主立宪制百科名片英国资产阶级革命确立的君主立宪政体大大削弱了国王的权力,议会及政府逐步掌握了治理国家的权力,这种政治体制虽然有其历史局限性,但它结束了英国的封建专制制度,使得英国走上资产阶级政治民主化的道路,有利于资本主义的发展。

它代表了历史发展的趋势,是历史的一大进步。

英国是世界上第一个建立君主立宪制的国家,这一制度的确立和不断完善,不仅对巩固资产阶级在英国的统治起了巨大的作用,而且对其他国家的资产阶级建立新的制度,也有着巨大影响。

形成的历史1688年政变(见光荣革命)后在英国建立起来的国家政体,也称议会君主制或立宪君主制,属资产阶级民主制政体类型。

1263年,英王亨利三世无视《大宪章》,指定亲信取代具有否决权的15人会议。

国王同贵族之间以及贵族内部出现纷争,以S de孟福尔为首的贵族反对派在内战中获胜,他于1265年在威斯敏斯特宫召集会议,出席的除循惯例有僧俗贵族外,还有每郡2名骑士代表、每大城镇2名市民代表,史称“孟福尔议会”(见金雀花王朝)。

一般认为这是英国议会的开端。

1295年,爱德华一世(1272~1307在位)为筹集战费又召集议会。

其成分同前一次议会,约有400余名议员出席。

此后议会仿此例经常召开,这次议会有"模范议会"之称。

由于贵族议员和市民、骑士议员的利益、要求各不相同,经常不在一起开会。

从14世纪以后,议会逐渐区分为上、下两院。

以后,下院权力不断扩大,到15世纪末,已有提出财政议案权和法律议案权。

君主立宪制:英国的历史选择在很多著作、教材、论文中,英国17世纪资产阶级革命中所确立的君主立宪制政体往往被视为英国资产阶级革命不彻底的表现。

而我认为,英国的君主立宪制是英国历史发展的必然选择,它能延续至今,与英国的政治传统、民众心理、社会状态等因素都有联系。

政治传统自从诺曼人征服,到1200年,英国王权不断发达。

这种发达限于英国封建制度特性所要求的各种条件以内。

国王与贵族和臣民都有一定的权利和义务。

由于这种约束的存在,使得历代国王与贵族之间保持着一种平衡的关系。

维系平衡的关键在于双方必须顾及对方的政治和经济利益。

然而,如果这种平衡被破坏,必然会引起动乱和革命。

1660年斯图亚特王朝复辟,是君主立宪制形成和确立的重要阶段。

经过资产阶级革命的扫荡,王权极度衰落,议会成了英国政治生活的中心。

议会更为名正言顺地通过立法来管理国家,处理国王之间的关系。

君主们“统而不治”的现象越来越明显——1688年政变后制定的《权利法案》规定:未经国会同意,国王无权终止任何法律的效力;不得开征任何新税;不得在和平时期征召,维持常备军。

这样确立了国会至上的原则,国王手中仅剩下了行政权,而且这种权力越来越多地交给日益完备的内阁。

1756年,英王乔治二世哀叹道:“我并不视自己为国王,因为我处在这些恶棍的手心中。

”①君主立宪制的形成和确立,与英国社会中存在的限制王权的传统有着密切的关系。

随着时代的发展,议会的地位不断上升。

而王权却处于下降趋势。

可以发现,英国君主立宪制有一个长达几百年的不断演化过程,直到英国资产阶级革命期间才确立下来,而不是资产阶级一蹴而就的产物。

民族心理无论是在中世纪、近代或现代,在英国各阶层的人士,有这样一种态度:一个不犯错误、统而不治和至高无尚的君主是英国民众的幸福,长期受议会制约的国王是人民自由和财产的保护偶象。

英国曾流行这样一句话:“当国王在白金汉宫时,全国人民睡眠得更安静,更和平。

”②英国人的特殊的忠君心理状态可以从以下两个事实的比较中看出:一是当不受法律限制的克伦威尔(共和国时期的个人独裁统治者)死后,英国为克伦威尔举行了“一次最欢乐的葬礼”,因为,“弓弦必然稍微松驰一下”;③一是当查理二世允诺“尊重议会和先例”后而返回伦敦时,受到市民们的热烈欢迎。

第7课英国君主立宪制的确立[读考纲·明核心·建体系]一、考纲解读了解《权利法案》制定和责任内阁制形成的史实,理解英国资产阶级君主立宪制的特点。

二、核心提炼站在文明的角度上看英国政体变革,革命的勇气源自英国人对自由的向往,避免流血的妥协彰显了人性的尊严,而基于传统的渐进创新及温和改革则凸显了对每个社会阶层的人文关怀。

三、知识结构[知识梳理]知识点一、英国君主立宪制确立的背景1.经济:英国资本主义经济的发展。

2.政治(前提):资产阶级革命胜利。

(1)原因:封建势力阻碍资本主义的发展。

(2)过程:1640年,资产阶级革命爆发;议会最终获胜,国王查理一世被押上断头台。

此后,英国建立共和国;但是,政局动荡,查理二世复辟;1688年,英国资产阶级和新贵族联合发动了“光荣革命”,玛丽和威廉共同统治英国。

3.思想:启蒙思想影响(霍布斯和洛克)。

4.传统:议会有限制王权的传统(1215年《大宪章》)。

知识点二、英国君主立宪制的确立与发展1.开始确立:《权利法案》的颁布(1689年)(1)内容:限制国王的权力;保证议会的立法权、财政权、司法权和军权等。

(2)意义:确立了“议会高于王权”的原则(英国议会的权力日益超过国王的权力);国王开始逐渐处于“统而不治”的地位;标志英国君主立宪制开始确立;标志英国开始由“人治”转为“法治”。

2.正式确立:责任内阁制的形成(1721年)(1)责任内阁制的演变:光荣革命前,枢密院是国王的最高咨询机构;光荣革命后,内阁成为国王直辖的最高行政机关;1721年,沃波尔开创组建内阁的先例,国王真正“统而不治”(国王不参加内阁会议);18世纪中叶,形成内阁遭反对、首相须辞职的惯例,责任内阁制形成并得以完善;首相掌行政大权,同时,通过议会掌握立法权。

(2)责任内阁制的运行:首相由议会下院大选中获胜的多数党领袖担任(国王形式上任命);由首相提出内阁成员名单,送交国王批准,组成责任内阁;内阁对政府事务集体负责,与首相共进退;内阁受议会监督、对议会负责,议会不信任政府时可以倒阁,但首相也有权解散议会,重新选举。

1.英国政体的特点:英国的政体是议会制君主立宪制,它是17世纪英国资产阶级革命后各阶级之间斗争和妥协的产物。

英国政体的第一个显著特点是存在君主。

但现在英国的国王只是“虚位君主”,一般只承担“礼仪性职责”,在英国政治生活中仅具有象征性地位。

那么我就用了下面的一个史料:19世纪英国宪法权威W.白芝浩特说:“上下两院如果做出决定,就是把女王本人的死刑判决送到她本人面前,她也不得不签字。

”英国政体第二个显著特点是建立了议会。

英国议会由上院和下院组成,下院的权力大于上院,被称为“至尊议会”。

在英国,议会是国家的最高立法机关,主要扮演立法者和监督者的角色。

我们就可以用关于英国议会组成的一个材料:议会是最高司法和立法机构,由国王、上院和下院组成。

上院(贵族院)包括王室后裔、世袭贵族、新封贵族、上诉法院法官和教会大主教及主教。

1999年11月,上院改革法案通过,除92名留任外,600多名世袭贵族失去上院议员资格,非政治任命的上院议员将由专门的皇家委员会推荐。

2003年2 月英政府提出的七项上院改革案均遭议会否决,改革上院计划暂时搁浅。

截至2003年2月,上院共有议员690名。

原上院议长由内阁成员、大法官欧文勋爵兼任。

2003年6月,布莱尔首相改组政府机构,改革上院议长推选制度,取消存在了1398年的大法官兼任上院议长的作法。

欧文勋爵退休,上院议长职责暂由宪法事务大臣福尔克纳勋爵代理。

下院议员由普选产生,采取最多票当选的小选区选举制度。

下院议员任期5年,但政府可决定提前大选。

本届下院于2001年6月选出,目前在659个议席中,工党占410席、保守党163席、自民党53席、其他小党和无党派人士29席,下院议长迈克尔" 马丁和三位副议长(通常不投票)占4席。

英国政体第三个显著特点是内阁的权力,特别是首相的权力很大。

在英国,内阁是国家的最高行政机关,它是从议会中产生的,由占议会多数席位的政党组成,对议会负责。

专题七近代西方民主政治的确立与发展第20课英国代议制的确立和完善[课标要求] 了解《权利法案》制定和责任制内阁形成的史实,理解英国资产阶级君主立宪制的特点。

[自主学习夯基固本]一、“光荣革命”——代议制形成的背景1.背景(1)1640年,英国爆发资产阶级革命,资产阶级和新贵族联合起来,推翻了□1斯图亚特王朝统治,克伦威尔建立独裁统治。

(2)1660年,斯图亚特王朝复辟,资产阶级和新贵族的利益受到直接威胁。

2.过程:1688年11月,荷兰执政威廉三世应□2议会之邀,继承英国王位,结束了复辟王朝的统治。

3.影响:为英国资产阶级□3君主立宪制的确立奠定政治基础。

二、限制王权的法案——代议制的法律基础1.条件(1)“光荣革命”后,国王的权力来自于□1议会。

(2)英国资产阶级和新贵族利用他们控制的议会,通过了一系列限制王权的法案。

2.主要法案(1)《权利法案》:1689年颁布,确立了议会主权,□2国王权力受到议会的制约。

(2)《王位继承法》:议会掌握了□3王位继承和任命法官等权力。

3.目的:限制王权,扩大议会的权力。

4.结果:确立了□4议会权力高于王权、司法权独立于王权的原则,奠定了□5君主立宪制的法律基础。

三、小密室的演变——代议制的完善1.责任内阁制的形成(1)“光荣革命”前国王的最高咨询机构为枢密院。

(2)“光荣革命”后,□1内阁逐渐取代枢密院,成为国王直辖的最高行政机关。

(3)汉诺威王朝时期,国王不出席内阁会议成为惯例。

(4)1721年,沃波尔成了实际上的首相,开创了□2多数党领袖任首相并组建内阁的先例。

(5)18世纪中叶,□3责任内阁制开始逐步形成并不断得以完善。

议会取得了对行政权力的监督控制权;国王“统而不治”,只是最高权力的象征。

2.形成的惯例(1)内阁要对□4议会负责,定期向议会报告工作。

(2)一旦内阁受到下院的反对,首相就要□5辞职向议会谢罪,或解散下院提前大选,由新选出的下院决定内阁的去留。

高中历史之英国君主立宪制一、英国资产阶级革命背景:1、13世纪,英国议会制度基本形成,以《大宪章》为依据,要求限制王权。

2、新航路开辟以后,英国资产阶级和新贵族控制了议会,17世纪初斯图亚特王朝的詹姆士一世和查理一世宣扬君权神授,和议会发生矛盾。

根本原因:封建统治阻碍资本主义经济的发展。

直接原因:斯图亚特王朝奉行“君权神授”,并宣称议会权力来自国王,和议会发生矛盾。

爆发:1640年革命爆发。

过程:1640年—1688年,英国发生资产阶级革命。

二、《权利法案》1、背景:1688年,英国议会邀请詹姆士二世的女儿玛丽和她的丈夫荷兰执政威廉承袭英国王位,并统治英国。

这场不流血的政变,历史上称为“光荣革命”,标志着议会取得胜利。

2、内容:1689年颁布《权利法案》,确立议会主权,从立法权、司法权、税收权、军事权等方面限制了国王权利。

3、意义:以法律的形式确立了议会主权,国王的权利受到议会的明确限制,它标志着英国确立君主立宪制政体。

4、影响:“光荣革命”后,英国的贵族地主阶级与资产阶级实行集体统治,统治方式从人治走向法治,英国社会从此进入第期稳定发展时期。

三、责任内阁制的形成1、内阁的含义:内阁原来是指国王召集亲信大臣商议国家机密的秘密小房间,后来指决议国家大事的最高行政班子。

2、首相制度的形成。

18世纪,“首相”产生,国王逐渐退出内阁,成为“统而不治”的虚君。

第一任首相:1721年沃波尔。

3、确立内阁对议会负责的制度。

4、国王权力的逐渐削弱。

5、维多利亚女王时期,让在议会选举中取得多数席位的政党组阁,该党的领袖就是理所当然的首相。

6、19世纪中期,责任内阁制度确立。

四、资产阶级君主立宪制的特点1、以责任内阁制为核心:国王是“统而不治”的虚君,是礼仪性的国家元首,首相是最高行政首脑,即政府首脑;内阁对议会负责,内阁与首相由议会选举中取得多数席位的政党组建内阁及多数党领袖担任首相;以代议制为基础,议会掌握国家主权;实行分权原则。

2、英国君主立宪制是怎样建立起来的?英国君主立宪制有什么特点?上一页下一页【问题提出与解析思路】在当代资本主义国家中,英国是实行君主立宪制的典型国家。

英国君主立宪制是当代资本主义国家政体的一种类型,是英国特殊的国情和历史发展的结果。

了解英国君主立宪制的建立及其特点有助于我们理解政体与国体的关系和资本主义国家的阶级实质。

【问题解析】一、英国君主立宪制的建立过程(一)英国的“光荣革命”在资本主义经济发展的过程中,英国的资产阶级和新贵族的势力不断加强,他们同代表旧的生产关系的封建专制制度的矛盾越来越尖锐。

自1603年起,斯图亚特王朝开始统治英国。

在英国资产阶级革命前,詹姆士一世和查理一世都宣扬“君权神授”,还宣称国王居于法律之上,认为“除上帝之外,国王不对任何人负责”。

所以,在斯图亚特王朝专制统治时期,经济上,国王可以不通过议会而强行征税,可以实行部分商品的专卖,可以任命亲信控制大部分国内贸易和几乎整个对外贸易。

这些都严重地阻碍了资本主义经济的发展,触犯了资产阶级的利益。

在宗教问题上,严厉对待“非国教徒”,实行宗教专制,特别是残酷迫害那些主张取消国教中天主教旧习的“清教徒”。

这些政策,使资产阶级和王权间的矛盾日益尖锐,最终导致了英国资产阶级革命的爆发。

1638年的苏格兰起义,严重威胁着查理一世的统治。

为了筹措军费讨伐苏格兰人,1640年11月,查理一世被迫召开议会,企图以合法的形式筹集经费。

英国议会有赞成或拒绝征收新税和特别税的权力,政府征税须经议会授权成为传统。

因此,议会中的资产阶级和新贵族的代表结成反对派利用这个权力同国王展开斗争。

他们对国王推行的政策和专横行为进行指责,不但拒绝通过征税法案,而且要求限制王权。

他们的斗争得到了广大群众的支持,声势日盛。

这次议会的召开,揭开了英国资产阶级革命的序幕。

在英国资产阶级革命的进程中,资产阶级和新贵族不断同国王进行斗争和较量。

内战爆发后,由克伦威尔组织议会军取得了一些战役的胜利,内战的结果是议会军打败王军。