萧伯纳与鲁迅、宋庆龄等七人照的故事(附图)

- 格式:docx

- 大小:17.72 KB

- 文档页数:3

《大作家的小老师》教学设计《大作家的小老师》教学设计1教学目的:1、指导学生用不同的语气朗读萧伯纳和小姑娘的对话。

2、理解大作家为什么把小姑娘当作自己的老师。

引导学生通过对语言文字的感悟,体会人物的情感和品质。

教学过程:一、今天我们继续学习《10、大作家的小老师》。

上节课同学们对课题提了很多问题,并且自己解决了一些问题,知道了大作家是——(板书:萧伯纳),小老师是——(板书:娜塔莎)。

(出示课文插图)知道了萧伯纳在莫斯科访问时,遇到一位小姑娘,他们在一起玩了好久。

我感觉同学们真会学习,真了不起。

不过,我们上节课还有一个问题没有解决,那是什么问题呢?(大作家为什么把小姑娘当作自己的老师呢?)这个问题你们准备怎么解决呢?二、请同学们带着这个问题,静下心来读课文,边读边思考,用铅笔把文中有关的语句勾画出来,并联系上下文想一想,等一会儿交流。

三、交流问题:大作家为什么把小姑娘当作自己的老师呢?根据学生的回答相机学习第二段。

1、出示第二段内容。

(1)自读萧伯纳的话,在你觉得重要的词语下加点,并想一想从中体会到了什么。

(2)如果你就是世界著名大作家,说这话时你会怎么想?萧伯纳是怎么想的?(3)你来当一当萧伯纳,读一读他的话。

指导感情朗读第二段。

2、如果是你,当你知道跟你玩的是世界著名大作家时,你会怎么想?怎么做?3、小姑娘是怎么做的呢?指名朗读第三段。

(出示第三段)(1)从小姑娘的话中,你来猜猜她当时心里会想些什么?(2)用铅笔在“竟学着他的口吻”下加点,想想从中体会到了什么?(3)你来当当小姑娘,读读她说的话。

指导感情朗读第三段。

4、萧伯纳听了小姑娘的话,不觉为之一震。

马上意识到自己刚才太自夸了。

请用铅笔在“为之一震”下加点,想想“震”是什么意思?萧伯纳为什么感到震惊?从萧伯纳“为之一震”中你想到了什么?5、分角色朗读课文2—4段。

6、就是这么一件小事,给萧伯纳很多思考,那他从这件小事中感受到了什么?读读萧伯纳的感受,用自己的话说说对这段话的理解。

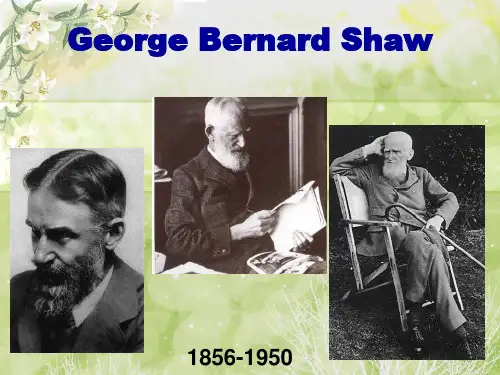

萧伯纳与中国:时代的相逢与误读谢江南张湘君《中华读书报》( 2013年06月05日 19 版)1933年2月17日,萧伯纳(左二)与宋庆龄(左三)、鲁迅(右一)等摄于上海宋宅朱旭、宋丹丹主演的《芭芭拉少校》剧照一英国现代剧作家乔治·伯纳德·萧伯纳(George Bernard Shaw,1856—1950)离开我们已半个多世纪了,但对他对世界戏剧的贡献和对他的历史定位一直众说纷纭,莫衷一是。

汉语学术界大多会把“现实主义剧作家”的标签加到他的头上,把他的创作意义限定在“揭下绅士的假面”的社会批判性方面。

在20世纪20—50年代,这样的定性为他在中国赢得了巨大的声望。

时过境迁,最近二十多年,随着现代主义文学被“恢复名誉”,与现代主义文学处在同一时期的萧伯纳戏剧,还顶着“现实主义”的名签,无异于标示它已经落后于时代。

于是,这位在欧美戏剧界、文学学术界地位崇高的剧作家,在当代中国的各种外国文学史教材中失去了应有的席位,在学术研究中也得不到应有的重视。

从20世纪初驰骋西方剧坛到现在,在西方,萧伯纳一直作为戏剧家、评论家、小说家、演说家、散文家为人评说。

有人把他比作伏尔泰,有人把作比作约翰逊博士、托马斯·哈代、乔纳森·斯威夫特,等等。

1932年,H.W.莱文森(Nevinson)在《观察者》(Spectator)上撰文称,“无论你走到哪里,你都能发现人们在为萧伯纳而展开激烈的争论……在每一块文明之地,我都曾听见‘萧!萧!萧!’的呼声。

他的名声的确是世界性的。

”莱文森的文章反映了20世纪上半叶世界各国对萧伯纳的接受和赞誉。

德国的评论家称萧伯纳为德国舞台上的君王,他的剧作在德国的演出场次超过了德国著名的剧作家霍普特曼。

1903年萧伯纳的《康蒂妲》在美国纽约一地就上演了150场;1920年,《伤心之家》在美国演出达5个月之久。

以H. L. 门肯(H.L.Mencken,1880—1956)为代表的萧伯纳研究专家也不断出版专著介绍萧伯纳的作品,不少大学还开设了专门的课程研究萧伯纳。

宋庆龄与萧伯纳的会面作者:暂无来源:《环球慈善》 2011年第4期1933年2月17日,英国作家兼戏剧家萧伯纳偕夫人作环球旅游,乘“不列颠皇后”号游轮到上海吴淞口,计划只在上海逗留一天。

萧伯纳与宋庆龄都是世界反帝大同盟的名誉主席,离开香港时他曾致电宋庆龄,表示在上海无意登岸,仅想会晤孙夫人。

当天清晨,宋庆龄与杨杏佛等二人乘小轮到吴淞口。

他们登上“不列颠皇后”号,与萧伯纳在轮船餐厅共进早餐,并在餐厅里和萧伯纳进行了谈话。

早餐后宋庆龄请萧伯纳登岸与朋友们见面。

萧伯纳说:“除了你们,我在上海什么人也不想见、什么东西也不想看;现在已见到你们了,我为什么还要上岸去呢?”但在宋庆龄的盛情邀约下,萧伯纳还是同大家一起乘小艇离开游轮,于10时30分从杨树浦码头登岸。

他们先赴礼查饭店,与同时来沪的各游历团团员相见,随即赴亚尔培路中央研究院拜会蔡元培。

12时同往莫里哀路29号。

宋庆龄知道萧伯纳是个素食主义者,所以在自己的寓所特备中式素菜款待他,由蔡元培、杨杏佛、鲁迅、林语堂、伊罗生、史沫特莱等作陪,其中大多是民权保障同盟的领导成员。

饭后,在院内拍照数张留念。

下午,萧伯纳在宋庆龄寓所花园草坪接见了中外记者,答复所提问题。

傍晚6时,宋庆龄和杨杏佛将客人送回“不列颠皇后”号游轮。

萧伯纳于当晚11时离开上海赴秦皇岛。

萧伯纳虽然只在上海停留了一天,而且参加了很多活动,但他与宋庆龄仍作了长时间的谈话。

在游轮上、在接送他们往返码头的小艇上(每次需两小时),他们谈了好几个小时。

所有报道中都记载宋庆龄是同两个朋友一起去游轮接萧伯纳的,其中一位明确记载是杨杏佛,另一位则姓名不详。

在《宋庆龄——二十世纪的伟大女性》-书中,爱泼斯坦曾经写道,宋庆龄和萧伯纳的谈话是由史沫特莱详细记录下来的。

他从史沫特莱传记的作者贾尼斯和斯蒂芬·麦金农那里得到了原稿复印件,共有21个打字页。

就此可以推断,另一位朋友即是史沫特莱。

宋庆龄与萧伯纳有意义的谈话基本上是在她本人、杨杏佛和史沫特莱在场时进行的。

《笑谈大先生(节选)》阅读答案笑谈大先生(节选)陈丹青①我问自己:为什么我这样子喜欢鲁迅呢?我来试着以一种私人的方式,谈论鲁迅先生。

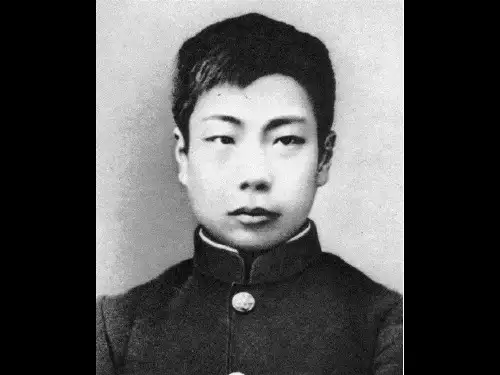

②我喜欢看他的照片,他的样子,我以为鲁迅先生长得真好看。

③文革中间我弄到一本日记本,里面每隔几页就印着一位中国五四以来大作家的照片,郭沫若、茅盾、老舍、冰心的样子,各有各的性情与份量。

近二十多年,胡适之、梁实秋、沈从文、张爱玲的照片,也公开发布了,也都各有各的可圈可点,尤其胡适同志,真是相貌堂堂。

④五四那一两代人,模样就摆在那里。

前些日子,我在三联买到两册抗战照片集,发布了陈公博、林伯生、丁墨村、诸民谊押赴公堂,负罪临刑的照片,即便在丧尽颜面的时刻,他们一个个都还是书生文人的本色。

他们丢了民族的脸,照片上却是没有丢书生相貌的脸。

我斗胆以画家的立场对自己说:不论有罪无罪,一个人的相貌是无辜的。

⑤这时我就想到鲁迅先生。

老先生这张脸非常不卖帐,又非常无所谓,非常酷,又非常慈悲,看上去一脸的清苦、刚直、坦然,骨子里却透着风流与俏皮。

⑥而且鲁迅先生非得那么矮小,那么瘦弱,穿件长衫,一付无所谓的样子站在那里。

他要是长得跟肖伯纳一般高大,跟巴尔扎克那么壮硕,便是一个致命的错误。

可他要是也留着于右任那把长胡子,或者象沈君儒那样光脑袋,古风是有了,毕竟还是不像他。

他长得非常像他自己,非常地“五四”;非常地“中国”,又其实非常地摩登。

西洋人因为西洋的强大,固然在模样上占了便宜,可是真要遇见优异的中国人,那种骨子里的儒雅凝炼,脱略虚空,那种被彼得·卢齐准确形容为“高贵的消极”的气质,实在是西方人所不及。

你将鲁迅先生的相貌去和西方文豪比比看,真是文气逼人,然而一点不嚣张。

⑦我这不是以貌取人么?是的,在最高意义上,一个人的相貌,便是他的人。

但以上说法只是我对老先生的一厢情愿,单相思,并不能证得大家同意的。

好在私人意见不必征得同意,不过是自己说说而已。

⑧我喜欢鲁迅,还因为老先生好玩,就文学论,就人物论,他是百年来中国第一好玩的人。

爱尔兰剧作家萧伯纳

萧伯纳年轻时非常胆小。

刚到伦敦的时候,有人请他去做客。

他到了主人家门口后,挣扎很久还是不敢按门铃,徘徊许久后选择了放弃。

但就是如此胆小的一个人,最后,却成为有名的演说家,实在是令人称奇。

萧伯纳受朋友之邀参加他人生的第一次演讲。

当时,胆小的他怀着一颗忐忑不安的心诚惶诚恐地站起身来,声音很小地讲了一个小故事,结果却被众人嘲笑。

大家都笑他胆小得像个小姑娘。

他惭愧得无地自容。

正在他懊恼时,一个女孩真诚地对他说:“你的声音真好听,相信再大点声会更美妙。

”萧伯纳害羞地看着女孩,女孩开心地笑了,她知道他已经接受了赞美。

从此以后,萧伯纳不再在公众场合保持沉默,他像被一股无形的力量推动着,不断进步。

此后,每逢周末,萧伯纳都会积极地找寻机会当众演讲。

即便别人觉得他很怪,他一直保持着不理会的态度。

每次演讲过后,他都会反思以提升自己。

太阳有幸见到萧伯纳作者:胡学常来源:《视野》2005年第06期据说萧伯纳是一只蜜蜂,而且还是绅士阶级的。

据说这只蜜蜂不仅有刺,而且酿的蜜也是甜中带酸。

现在,这只蜜蜂飞到了老大的中国,飞到了 1933年的大上海。

“皮色红到发嫩,胡须白到透明;假使他的性格不是那样吝啬,那他简直是个圣诞老人。

”萧好像是老大不情愿地上了上海的岸。

这个坏老头儿总是这个样子,总是把自己搞得看上去很矛盾,一如他那些似是而非的反语,所以,鲁迅说萧是“矛盾的萧”。

其实,萧不是不情愿小游上海,邀请他作此番壮游的中国民权保障同盟总会的几位大佬,如宋庆龄、蔡元培、鲁迅、杨杏佛等人,全在上海眼巴巴地等着这个大佬呢,他哪有不上其岸埋头直奔北平的洋道理?萧伯纳的爱尔兰同乡,大名鼎鼎的传记作家佛兰克·赫理斯,以七十多岁的高龄要为萧立传,萧当然知道此翁乃是世间为自己作传的第一人,但萧嘴上偏不说,先是偏要说自己如何如何不怎么乐意,继而又偏说自己只是有条件地合作,弄得赫理斯哭笑不得,不得不在《萧伯纳传》里一上来劈头就说:“他到死也将相信他对这部传记不曾表示同意,但这种不赞成的姿态大有维多利亚时代的荡妇含羞拒绝的意味。

”1933年2月17日,正上着上海的岸的萧老头儿,确真有些维多利亚荡妇那欲拒还迎的风韵。

是年,萧77岁。

皓髯潇洒,精神矍铄。

总算见过萧老头儿的邵洵美,后来写了一篇《我也总算见过他了》,不无激动地讲述自己在不到二十分钟的时间里与萧晤面的印象。

他说萧“皮色红到发嫩,胡须白到透明;假使他的性格不是那样吝啬,那他简直是个圣诞老人”。

这上海城里想一睹萧翁风采的名士名媛不知凡几。

谁都知道,萧乃是顶尖的幽默专家搞笑能手,他的一些著名的幽默话语或段子,人们早已耳熟能详。

比如,某色艺俱佳的女优对萧说:“萧先生,你若和我结婚,生下一个小孩,相貌像我而头脑像你,那这小孩岂不是世上最漂亮最有思想的人么?”萧答曰:“万一相貌像了我,而头脑像了你,那还了得!”所以,不少人早打定了主意:萧就是西洋的唐伯虎,或者就是“萧伯虎”。

【名人史话】一张被修改的照片--鲁迅、宋庆龄、肖伯纳等相信很多人看过这张照片,左起:史沫特莱,肖伯纳,宋庆龄,蔡元培,和鲁迅。

但是知道下面这张的人,可能就少一些:同一张照片,多了两个人,鲁迅边上的是林语堂,蔡元培背后的外国人,是Harold Isaacs,哈罗德艾萨克。

艾萨克是个美国人,写过Tragedy of Chinese Revolution 和Scratches on Our Minds: American Images of China and India等书。

1980年,艾萨克再次携夫人Viola访问中国,写了Re-encounters in China:Notes of a Journey in a Time Capsule(M. E. Sharpe, Inc. 1985)一书,本博来自该书:Harold Isaacs所著Re-encounters in China:Notes of a Journey in a Time Capsule,由M. E.Sharpe,Inc. 出版于1985年。

书中The Doctored Photo一章,记述了这张照片的前后因缘。

Doctor一词,作动词用时,表示“篡改”的意思。

下面是该章中内容的编译:P125 October 21-24 The Doctored Photo (Isaacs visited China in Oct, 1980)唐弢来跟艾萨克谈鲁迅日记中的有关条目(鲁迅日记中多次提及艾萨克),他出示了刚出版的他的一本散文集,翻到其中一页,里面是那张照片的原版。

后来在从北京坐飞机去上海时,艾萨克夫人在读一位女作家(Shen Jong--沈蓉?)送给她的一本杂志《中国文学》,里面有沈蓉写的一篇长文的英语翻译。

读到一篇由两名美国人写的关于史沫特莱的文章时,夫人发现里面也有这张照片,但是林语堂和艾萨克被抹去了。

那张照片摄于1933年上海宋庆龄家中的花园,当时艾萨克23岁。

有关生活情调的名人事例鲁迅给人的印象近乎冷峻,一副凛然不可侵犯的样子,目光也总像一把利剑,一张口说出的话,总带着一股寒气。

俨然是刚劲风范、斗士形象。

其实,生活中的鲁迅也有温情、活泼、淘气、逗人的另一面。

是那么可爱、那么幽默,那么富有生活情趣。

一次,英国著名作家萧伯纳见到鲁迅时说:“都说你是中国的高尔基,但我觉得你比高尔基漂亮。

”听了萧伯纳的赞美,鲁迅不但没有谦卑之言,竟然说:“我老了会更漂亮!”瞧瞧,鲁迅是多么富有情趣。

夜深人静,正是鲁迅埋头创作的时候,可是外面有一只猫不停地叫,屡屡打断他写作的思路,鲁迅放下手中的笔,拿起手边五十支装的铁皮香烟罐,将一支支香烟对着可恨的猫一一发射。

这时的鲁迅可爱得像个顽皮的孩子,真是逗乐。

正像他的长孙周令飞说他“好玩”一样。

在厦门大学教书时,鲁迅去一家理发店理发。

理发师见他衣着简朴,从心底瞧不起他。

于是,理发师操起剪刀,前后没用几分钟就草草了事。

理完发,鲁迅随便掏出一大把钱塞给理发师,头也不回走出门去。

理发师大喜,因为鲁迅给他的钱远远超出了应付的钱。

过了一段时间,鲁迅又来这家理发店理发。

这次,那个理发师一眼就认出了鲁迅。

满脸堆笑地向鲁迅敬上香烟。

尔后,理发师拿出全部看家本领,仔仔细细、认认真真地给鲁迅理发。

理完发,鲁迅如数付给了理发师钱,一个子儿也没多给。

理发师大惑,问道:“先生,上次那样给,这次怎么这样给?”鲁迅笑了笑,说:“您上次马马虎虎地理,我就马马虎虎地给。

这回您认认真真地理,我就认认真真地给。

”理发师听了脸如红布。

由此得知,鲁迅先生不光写得一手好文章,还有有趣的灵魂与可爱的性格。

说是论语办到一年了,语堂先生命令我做文章。

这实在好像出了“学而一章”的题目,叫我做一篇白话八股一样。

没有法,我只好做开去。

老实说罢,他所提倡的东西,我是常常反对的。

先前,是对于“费厄泼赖”,现在呢,就是“幽默”。

我不爱“幽默”,并且以为这是只有爱开圆桌会议的国民才闹得出来的玩意儿,在中国,却连意译也办不到。

我们有唐伯虎,有徐文长;还有最有名的金圣叹,“杀头,至痛也,而圣叹以无意得之,大奇!”虽然不知道这是真话,是笑话;是事实,还是谣言。

但总之:一来,是声明了圣叹并非反抗的叛徒;二来,是将屠户的凶残,使大家化为一笑,收场大吉。

我们只有这样的东西,和“幽默”是并无什么瓜葛的。

然而,萧的专号是好的。

它发表了别处不肯发表的文章,揭穿了别处故意颠倒的谈话,至今还使名士不平,小官怀恨,连吃饭睡觉的时候都会记得起来。

憎恶之久,憎恶者之多,就是效力之大的证据。

莎士比亚虽然是“剧圣”,我们不大有人提起他。

五四时代绍介了一个易卜生,名声倒还好,今年绍介了一个萧,可就糟了,至今还有人肚子在发胀。

为了他笑嘻嘻,辨不出是冷笑,是恶笑,是嘻笑么?并不是的。

为了他笑中有刺,刺着了别人的病痛么?也不全是的。

列维它夫说得很分明:就因为易卜生是伟大的疑问号(?),而萧是伟大的感叹号(!)的缘故。

他们的看客,不消说,是绅士淑女们居多。

绅士淑女们是顶爱面子的人种。

易卜生虽然使他们登场,虽然也揭发一点隐蔽,但并不加上结论,却从容的说道“想一想罢,这到底是些什么呢?”绅士淑女们的尊严,确也有一些动摇了,但究竟还留着摇摇摆摆的退走,回家去想的余裕,也就保存了面子。

至于回家之后,想了也未,想得怎样,那就不成什么问题,所以他被绍介进中国来,四平八稳,反对的比赞成的少。

萧可不这样了,他使他们登场,撕掉了假面具,阔衣装,终于拉住耳朵,指给大家道,“看哪,这是蛆虫!”连磋商的工夫,掩饰的法子也不给人有一点。

这时候,能笑的就只有并无他所指摘的病痛的下等人了。

萧伯纳与鲁迅、宋庆龄等七人照的故事(附图)《鲁迅、蔡元培、萧伯纳》和《鲁迅、蔡元培、萧伯纳、宋庆龄、史沫特莱、林语堂、伊罗生》这两张历史照片,是时任《上海晨报》摄影记者的毛松友拍摄的。

上世纪90年代,我两次赴京采访毛松友先生,专门问起过《鲁迅、蔡元培、萧伯纳》这张照片的拍摄过程。

毛松友对我说,1933年2月17日午后,蔡元培先生派

?卡施

前往采访。

给他和鲁迅、蔡元培等照了合影后,提出想为他单独照张相。

他同意了,并未限制我时间,随即给他照了一张半身像。

我用的是反光新闻镜箱,相机虽然老式笨重,但从请求、同意到拍完,不过十分钟。

当年萧翁已76岁了,身躯修长,站在一起高我一头。

他微俯着,眯起眼,对我莞尔而笑说:‘你是一位高速摄影家。

’我笑着说:‘先要感谢您允许我的请求。

至于我们的工作,是以秒计算的,特点就是

微笑,温雅而风趣的话语,带着老年人的爱抚……而今已过去半个世纪了,但萧翁的音容笑貌,却永远给我留下崇高、美好的印象。

”

有一种说法,那天在宋庆龄家里,史沫特莱女士拍“萧、鲁、蔡”的合影、杨杏佛先生拍那张七人合影。

我想亦是事实,很正常,因为史沫特莱也是记者、杨杏佛先生喜欢摄影。

况且,旧时摄影比较随意,不像现在那样,所有在场的大人物都

字:宅午宴

:“鲁

林语堂和伊罗生被挖掉了,因为林语堂是“反动文人”,伊罗生亦被定性为“托派分子”。

而且,不管“三人合影”或者“五人合影”,刊登时都未署作者姓名。