12东晋十六国解析

- 格式:ppt

- 大小:1.94 MB

- 文档页数:52

十六国名词解释在中国历史上,十六国是指公元304年至439年之间的一个时期,这段时间被认为是中国南北朝时期的开端。

以下是对一些与十六国相关的关键名词的解释,以帮助读者更好地了解这一历史时期。

1.十六国:十六国是指公元304年至439年期间,中国北方地区出现的十六个政权。

这些政权大都是在中国东晋末年和西晋灭亡后,由少数民族统治者建立起来的。

2.五胡十六国:五胡指的是中国北方的五个主要少数民族,即匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

这些少数民族在十六国时期扮演了重要角色,他们建立了各自的政权,使中国北方形成多个割据的局面。

3.汉赵:汉赵是十六国时期的一个重要政权,由前燕所建立。

前燕的君主慕容儁在公元337年建立了汉赵政权,其疆域涵盖了今天的河北、山西和内蒙古等地。

4.汉赵王:汉赵政权的创始人慕容儁被尊称为汉赵王。

他是一个杰出的统治者,通过一系列的改革和扩张,使汉赵政权得以巩固和发展。

5.前燕:前燕是十六国时期的一个重要政权,由慕容皝所建立。

公元337年,慕容皝在今天的辽宁和河北地区建立了前燕政权,其疆域曾一度扩展到中原地区。

6.后燕:后燕是十六国时期的一个政权,由慕容垂所建立。

公元384年,慕容垂在前燕瓦解后建立了后燕政权,其疆域位于今天的辽宁和山东一带。

7.前秦:前秦是十六国时期的一个重要政权,由苻坚所建立。

公元351年,苻坚在今天的陕西和甘肃地区建立了前秦政权,其统治范围曾一度扩展到中原地区。

8.后秦:后秦是十六国时期的一个政权,由姚兴所建立。

公元384年,姚兴在前秦灭亡后建立了后秦政权,其疆域位于今天的甘肃和宁夏一带。

9.前凉:前凉是十六国时期的一个政权,由段楚所建立。

公元299年,段楚在今天的甘肃一带建立了前凉政权,其疆域涵盖了今天的甘肃和青海地区。

10.南凉:南凉是十六国时期的一个政权,由张轨所建立。

公元397年,张轨在前凉瓦解后建立了南凉政权,其疆域位于今天的甘肃和四川一带。

11.北凉:北凉是十六国时期的一个政权,由吕光所建立。

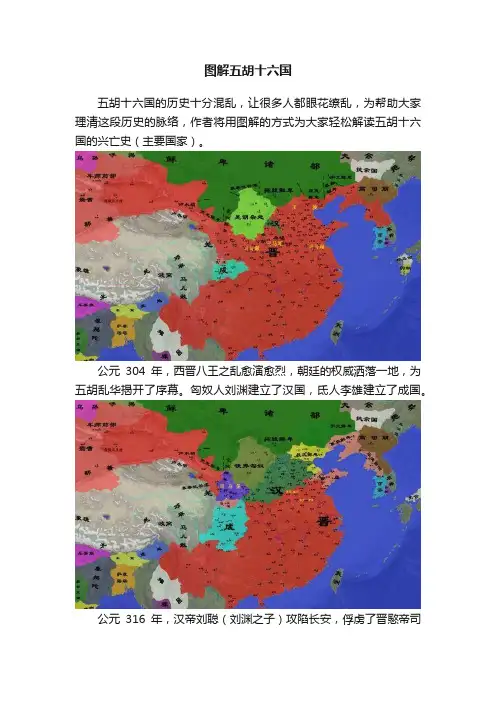

图解五胡十六国五胡十六国的历史十分混乱,让很多人都眼花缭乱,为帮助大家理清这段历史的脉络,作者将用图解的方式为大家轻松解读五胡十六国的兴亡史(主要国家)。

公元304年,西晋八王之乱愈演愈烈,朝廷的权威洒落一地,为五胡乱华揭开了序幕。

匈奴人刘渊建立了汉国,氐人李雄建立了成国。

公元316年,汉帝刘聪(刘渊之子)攻陷长安,俘虏了晋愍帝司马邺,西晋至此灭亡。

公元319年,汉国发生内乱,刘曜(刘渊族子)平定内乱后,迁都长安,改国号为赵,是为前赵。

羯人石勒不服从刘曜的统治,也在襄国自立为王,建立了后赵。

二赵对峙的局面形成。

公元320年,凉州刺史张茂弃用西晋年号,改元永元,前凉宣告成立。

公元329年,后赵石勒在洛阳大败前赵刘曜后,派军队攻陷长安,前赵至此灭亡。

公元337年,鲜卑人慕容皝在辽东自称燕王,建立了前燕。

公元338年,鲜卑人拓跋什翼健正式建立了代国。

公元347年,东晋桓温西征成汉,生擒李势,成汉至此灭亡。

公元350年,后赵石虎(石勒之侄)死后,诸子为争夺皇位爆发了内乱,后赵随之瓦解:汉人冉闵建立了魏国,氐人苻健建立了前秦。

两年后,魏国冉闵灭亡了后赵刘显,几个月后,前燕慕容俊(慕容皝之子)又灭亡了魏国冉闵。

公元367年,北方各种势力经过十余年的混战后,最终形成了代国、前凉、前秦、前燕四国并立的局面。

公元370年,前秦苻坚派王猛讨伐前燕,生擒慕容暐(慕容皝之孙),前燕至此灭亡。

公元376年,前秦苻坚派军队先是讨伐前凉,生擒张天锡;后是讨伐代国,生擒拓跋什翼健,终于统一了北方。

公元383年,前秦苻坚征集百万大军南征东晋,在淝水被东晋大将谢玄以少胜多,苻坚惨败而退。

公元384年,前秦国内各族趁机自立,羌人姚苌建立了后秦,鲜卑人慕容垂(慕容皝之子)建立了后燕、慕容泓(慕容暐之弟)建立了西燕。

公元385年,前秦正式瓦解,北方陷入分裂:氐人吕光建立了后凉,鲜卑人拓跋珪(拓跋什翼健之孙)建立了代国、乞伏国仁建立了西秦。

中国历史—(东晋十六国)〈2〉东晋十六国(公元217年——公元439年)〈2〉十六国(公元304年——公元439年)十六国,全称是五胡十六国,是中国历史上东晋十六国时代的一段时期。

该时期自304年刘渊及李雄分别建立汉赵(后称前赵)及成汉起至439年北魏拓跋焘(太武帝)灭北凉为止。

范围大致上涵盖华北、蜀地、辽东,最远可达漠北、江淮及西域。

在入主中原众多民族中,以匈奴、羯、鲜卑、羌及氐为主,统称五胡。

他们在这个范围内相继建立许多国家,北魏史学家崔浩取其中十六个国家来代表这段时期,称这时期为“五胡十六国”。

十六国基本情况在西晋时期,五胡居于西晋北方、西方的边陲地区,对晋王朝呈现半包围局面。

由于晋廷的腐败和汉官的贪污残暴,五胡在八王之乱后纷纷举兵,史称五胡乱华。

在西晋灭亡后,华北地区战火纷飞,掠夺与屠杀不断。

经济受到严重摧毁,影响了中国民族、文化、政治、军事等发展走向。

永嘉之祸带给人民巨大痛苦,大多逃难到凉州、辽东以及江南地区,使这些地区的经济文化渐渐繁荣。

在诸国混战期间,前秦皇帝苻坚一度统一华北,但在南征东晋时,于淝水之战惨败。

其后各族于关东及空虚的关中叛变,加上东晋北伐,前秦全面崩溃,北方再度混乱。

北魏立国后,经过拓跋圭、拓跋嗣及拓跋焘的经营,最后于439年统一华北,进入南北朝时期。

北方各族的内徙促成民族大融合,在中国作为多民族国家的发展过程中具有重要意义。

同时,各国的君主为了增强实力,也在各自的根据地上实行一些发展生产的政策,使得各地区在华北动荡的背景下,形成局部稳定的局面。

该时期的民族大融合持续到南北朝时期,最后于隋朝时期完全融合。

此外,几乎在同一时期,欧洲的西罗马帝国也在经历被日耳曼人、匈人等游牧民族入侵,史称“蛮族入侵”。

十六国释名五胡十六国时期代表北方(有时包括蜀地)在西晋灭亡到北魏统一华北期间的时期,当时南方则为东晋时期。

“五胡”为匈奴、鲜卑、羯(匈奴分支)、羌和氐。

代表建立北方诸国的主要民族,但实际上建立者还有汉族(前凉、西凉等等)、高句丽族(北燕)、丁零族(翟魏)等族。

东晋十六国东晋十六国时期是中国民族大融合、文化大交流的黄金时期,不是在秦朝时已经统一全国了么?怎么又会出现十六个国家呢?那么东晋十六国是如何形成的?我们今天就来探讨下其形成的原因。

还得从西晋末年说起.西晋是由晋武帝司马炎于265年取代曹魏政权而建立的,国号晋,定都洛阳。

280年灭东吴,完成统一。

西进的门阀士族势力达到鼎盛时期。

他们完全掌握了国家的政治权利。

西晋门阀政治的形成是由秦汉时期的选官制度造成的,其已形成之初及表现出了极大的腐朽性。

其贪婪和奢侈是这种腐朽性的具体标志。

其次是在晋惠帝时期,西晋统治集团内部发生了一场长达16年之久的武装冲突。

史称“八王之乱”。

其中士族背弃是西晋灭亡的主要原因。

其次是魏晋之际周边大量少数民族内迁,而西魏统治者和官僚地主对这些内迁民族实行残酷的奴役,因而使民族矛盾尖锐、使阶级矛盾和民族矛盾迅速激化,加之政治腐败和天灾流行造成各族人民的流亡。

流亡人民生活无望,只能铤而走险,奋起反抗导致西晋王朝短促而亡。

八王之乱后成都王司马颖欲结刘渊外助,晋惠帝建武元年,刘渊称汉王。

建兴四年,刘渊之子李聪派族弟攻入长安,俘虏晋憨帝,西晋亡。

为东晋十六国的形成做好了铺垫。

而西晋末年士族势力正盛,所以他们放弃西晋和中原,在江南建立符合自己意志的新的统治乐园,也就不足为奇了。

尽管他们中的很多人在主观上是拥护西晋王朝的,西晋分裂中国、葬送西晋的步骤有三:首先是控制江南地区,而江南的士族也没闲着江南的士族也没闲着。

但江南有变他们就不能坐视不管了,于是有钱的出钱,有力的出力,组成一支堪与正规军媲美的武装。

江南士族在顾荣、纪瞻等人的带领下独力与起义农民、庶族武士作战,往往扭转战局,赢得“三定江南”的胜利。

可见其实力之强。

其次是寻找合作伙伴。

这个皇帝必须有当然的资格,而且无能无权不会给士族专权带来大麻烦。

结果士族政治家王导慧眼识“宝”,看中了西晋宗室司马睿,司马睿老先生爵封琅琊王,又无才无势,唯一一个天才儿子司马绍还身体不好。

东晋(十六国)简明史东晋(317年—420年)东晋王朝(公元317年—公元420年)是由西晋王室后裔在南方建立起来的小朝廷,虽然在今天我们将其作为一个朝代写进中国的古代历史,但事实上东晋的统治范围却仅限于江南的半壁河山,在此期间,中国北方一直由赵、前秦等外族统治者控制,并且这种局面持续了东晋和南北朝两个时代近三百年的时间。

316年,晋愍帝司马邺出降,西晋灭亡,但一些晋朝的旧臣并不甘心亡国命运,仍在积极活动,317年,琅琊王司马睿在南渡过江的中原氏族与江南氏族的拥护下,在建康称帝,国号仍为晋,司马睿是为晋元帝,史家称之为东晋。

由于东晋王朝的统治阶层大部分是由过江避难的中原名门望族与江南的土居氏族组成的,存在着地域、文化等方面的差异,他们之间一直相互排挤。

自晋元帝至晋安帝统治的一百多年中中原氏族占据统治的主导地位,而南方土居氏族则一直被排斥。

后来江南氏族也曾多次因不满东晋的统治而起来反抗,大大的动摇了东晋的统治。

安帝隆安三年(公元339年),信奉五斗米教的孙恩趁民心骚动,于东方起事。

他们在短短的十几天中就发展到数十万人,后被晋将谢琰、刘牢之击溃逃至海岛之上,直至402年,才被彻底消灭。

这次起义大大削弱了晋朝的力量,桓玄便借此机会发兵攻占建康,废掉晋安帝,自立为帝。

此时晋朝的四大家族中的谢、王、瘐三家已相继衰落,唯一有实力与桓玄对抗的只有在对抗孙恩起义时才发展起来的实力人物——刘裕。

于是,刘裕率众击败桓玄,推恭帝司马德文即位,名义上恢复了晋王朝的统治,但实权却完全掌握在刘裕自己手中。

420年,刘裕废东晋恭帝,建立了宋国,东晋王朝103年共历十一帝。

十六国(304年—439年)东晋王朝存在的同时期,中国北方一直处于分裂混战状态,入主中原的民族以匈奴、羯、鲜卑、羌、氐为主,统称五胡。

各胡族纷纷建立政权许多国家,史称五胡十六国。

十六国指前凉、后凉、南凉、西凉、北凉、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉。

晋朝之后的政权更迭十六国时期的历史演变晋朝之后的政权更迭——十六国时期的历史演变晋朝的灭亡开启了中国历史上的十六国时期,这是一个政权更迭频繁的时期。

十六国时期从公元304年持续到439年,期间涌现出了十六个割据政权。

本文将按照时间顺序,简要介绍晋朝之后的政权更迭以及十六国时期的历史演变。

1. 割据局势的形成晋朝在永嘉之乱后逐渐衰弱,内忧外患使得中央政权难以维持统一。

桓温北伐后,晋室的统治权转向了各地方豪强。

各地割据势力的形成导致政权更迭成为必然。

2. 西晋的灭亡与十六国的兴起西晋的灭亡标志着十六国时期的正式开始。

五胡乱华时期,北方游牧民族逐渐崛起,其中后赵、前燕、前秦等十六个政权涌现。

这些政权多由五胡族人建立,混战不断,形成割据的局面。

3. 后赵与前燕的兴亡后赵由石勒建立,主要势力范围位于今天的山西、河北一带。

但后赵政权存在着统治不稳定、内部矛盾以及与其他政权的冲突等问题,最终被后燕所灭。

前燕的兴起则与其创始人慕容垂密切相关。

慕容垂在统一北方后,开始了一系列的经济、军事和政治改革。

然而,慕容垂逝世后,前燕政权逐渐衰落,最终被北魏所灭。

4. 北魏的崛起与统一北魏由拓跋珪建立,其政权的统一性得到了一定的恢复。

拓跋珪实行了一系列的改革政策,加强了中央集权。

北魏政权的昌盛时期主要集中在孝文帝与文成帝时期。

5. 十六国混战与士族政权的兴起十六国时期,各政权之间的争斗不断,形成了一种混战的局面。

以前燕、前秦为代表的士族政权陆续兴起,为政权更迭增添了新的因素。

前秦的兴起与苻坚密切相关。

苻坚推行一系列的政治与军事改革,且采用了租佃土地制度,发展了农业经济。

然而,前秦政权的统治不稳定,最终被后秦所灭。

6. 十六国时期的分裂格局在十六国时期,除了士族政权的兴起外,西域地区的凉州政权也逐渐壮大。

凉州政权由各地的豪强建立,继承了前秦的统治地位。

同时,南方地区也出现了一些割据政权,如李特的江南政权和刘裕的东晋政权。

这些政权与北方割据势力相互对峙,分裂的局面进一步加剧。

中国东晋⼗六国地图及其说明中国东晋⼗六国地图及其说明张书林编辑1.全图2.东晋3. 成前赵前凉后赵4. 前凉前秦前燕代5. 前秦6. 后秦后燕西秦后凉魏7. 后秦魏南凉北凉西凉南燕夏西秦北燕东晋⼗六国时期图说晋朝在中原地区的统治于四世纪初为东汉以来⼊居内地的各族所推翻。

317年镇守江东的琅邪王司马睿即晋王位于建康,次年称帝;以建康在洛阳之东,史称东晋。

传⾄420年禅国于刘宋。

⾃西晋末到刘宋初,各族在中原和巴蜀先后建⽴了⼆⼗多个割据政权,史称其中前后⼆赵、前后西三秦、前后南北四燕、前后南北西五凉及成、夏为⼗六国,并⽤以泛指这⼀时期晋宋以外各国。

这⼀时期各个政权的疆域政区变化极为频繁,本图所画是淝⽔之战前⼀年即382年的概况。

其时⼗六国中的前秦臻于极盛,《禹贡》九州有其七,东晋的版图只限于淮⽔以南、汉⽔的下游、巴蜀盆地的长江以南。

前秦境内共有⼆⼗⼆州:关中为司⾪校尉及秦、南秦、河、凉州;河淮间为豫、东豫、兖、南兖、青、徐、扬州;河以北为雍、并、冀、幽、平州;汉中南阳为梁、洛、荆州;巴蜀为益、宁州。

辖有⼀百多郡。

东晋境内分为⼋州:长江中下游为扬、江、荆三州,江北为徐、豫⼆州,珠江流域为⼴州,越南北部为交州,云贵⾼原为宁州。

辖有⼋⼗多郡。

⼜有兖、青、幽等侨州和若⼲侨郡侨寄在⼤江南北。

前秦的西境尽于敦煌、⾼昌,后⼆年(384)西域三⼗余国降附,始置西域校尉于龟兹以领护葱岭以东,天⼭以南诸国。

其时前秦的东北是⾼句丽、契丹、库莫奚、夫余、⾢娄、寇漫汗、乌洛侯、地⾖于等国族。

北边鲜卑、柔然收⼊境内,境外为⾼车、契⾻、匈奴等族。

西域校尉诸属国的西北是乌孙国。

青藏⾼原羌族有宝髻、孙波、象雄、⼥国、⽩兰等国族,⼜有从辽东迁来的鲜卑、吐⾕浑部建国于黄河河曲⼀带。

淝⽔战后前秦分裂⽡解,延⾄394年为西秦所灭。

东晋乘胜收复了⼀些失地。

⾄安帝义熙中刘裕北伐,六年(410)灭南燕,⼗三年(417)灭后秦,晋⼟遂北以黄河与北魏为界,西有关中,置北徐州治彭城,北兖州治滑台城,北青州治东阳城,司州治虎牢城,雍州治长安以统新得郡县,这是东晋⼀代的极⼤版图。

五胡十六国时期各国政权详解版!(按各国建国时间先后顺序总结)夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉,三分魏楚吴,二晋前后沿,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,皇朝至此完。

这首历史朝代歌我们大家在中学的时候都应该学过,其中二晋前后沿这句中少了一些东西。

在西晋末年以及西晋灭亡后,北方出现了以匈奴、羯、鲜卑、羌及氐为主的五胡在中国北方范围内相继建立的国家,因此,历史上被称为“五胡十六国”。

而西晋王室则逃到南方建立了东晋政权。

今天就给大家把这五胡十六国建立的先后顺序(按建立的时间)给大家总结一下。

希望能帮大家捋清这一时间段的历史!1、成汉。

(303年~349年)1、建立者:氐族首领李雄建立。

李雄像2、经过:西晋末年,秦、雍二州连年荒旱,略阳、天水等六郡的氐族人和汉人等不得不逃荒至梁、益地区。

元康六年(296年),氐首领李特率民众进入入蜀地。

他们入蜀后,由于地方官吏的贪暴和政府限期迫令流民还乡,流民领袖、略阳氐族李特等利用流民的怨怒,于301年在绵竹聚众起义。

303年李特称大将军,李特及其弟李流死后,李特的儿子李雄继续带领部众反抗,攻下了成都,占据益州,建立了成汉,定都成都。

后来李寿改国号为汉。

成汉盛时疆域有今四川东部和云南、贵州的各一部分。

3、灭亡:347年,成都被东晋权臣桓温夺取,两年后成汉的残余势力也被东晋消灭,成汉灭亡,历七主,共46年。

成汉疆域图2、汉(前赵)。

(304年~329年)1、建立者:西晋晚期由匈奴人刘渊建立。

2、经过:永兴元年(304年)十一月(也有系于“十月”的),刘渊从离石迁于左国城(也在离石县境内),来归附的胡、晋人很多。

为了争得胡人政权的合理性,刘渊以“兄亡弟绍”复汉为名义,筑坛于南郊,并即汉王位(称汉王),大赦境内,改晋永兴元年为元熙元年,定国号为汉,正式建立政权。

刘渊蜡像304年十二月,西晋并州刺史司马腾遣兵攻汉,双方大战于大陵(今山西省文水北),最终刘渊大胜,刘渊派遣刘曜等攻取上党、太原、西河各郡县。

东晋⼗六国形式图:北⽅全部沦陷

1.东晋只占据秦岭淮河以南地区,四川、交趾尚在其控制范围之内,军事实⼒中等。

2.北⽅被四国分割,只有前凉为汉⼈建⽴的王朝,为西晋将领割据所建,孤悬塞外。

3.前秦与前燕隔着黄河东西对峙,⼆者隔着秦岭淮河⼀线与东晋对峙,实⼒最强。

4.代国还位于云中⼀代,刚刚从奴⾪制部落社会向封建制国家集权蜕变出来,实⼒最弱,包括柔然部与铁弗部。

5.蒙古⾼原被⾼车部落占据着,可以忽略不计。

6.叱咤风云的吐⾕浑这时已经成了⽓候,暗⾃隐藏实⼒,有前凉阻挡在东,⼏乎⽆⽣存压⼒。

7.东北部还有⼀个库莫奚,⼗六国最不起眼的部落。

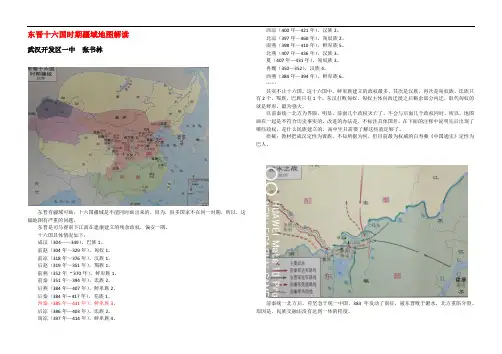

东晋十六国时期疆域地图解读武汉开发区一中张书林东晋有疆域可画,十六国疆域是不能同时画出来的,因为,很多国家不在同一时期,所以,这幅地图有严重的问题。

东晋是司马睿南下江南在建康建立的残余政权,偏安一隅。

十六国具体情况如下:成汉(304——349),巴族1。

前赵(304年~329年),匈奴1。

前凉(318年~376年),汉族1。

后赵(319年~351年),羯族1。

前燕(352年~ 370年),鲜卑族1。

前秦(351年~394年),氐族2。

后燕(384年—407年),鲜卑族2。

后秦(384年—417年),羌族1。

西秦(385年—431年),鲜卑族3。

后凉(386年—403年),氐族2。

南凉(397年—414年),鲜卑族4。

西凉(400年—421年),汉族2。

北凉(397年—460年),匈奴族2。

南燕(398年-410年),鲜卑族5。

北燕(407年—436年),汉族3。

夏(407年—431年),匈奴族3。

冉魏(350—352),汉族4。

西燕(384年—394年),鲜卑族6。

……其实不止十六国。

这十六国中,鲜卑族建立的政权最多,其次是汉族,再次是匈奴族,氐族只有2个,羯族、巴族只有1个。

东汉打败匈奴,匈奴主体向西迁徙之后剩余部分内迁,取代匈奴的就是鲜卑,最为强大。

以前秦统一北方为界限,明显,前面几个政权灭亡了,不会与后面几个政权同时,所以,地图画在一起是不符合历史事实的。

改进的办法是,不标注具体国名,在下面的注释中说明先后出现了哪些政权,是什么民族建立的,高中生只需要了解这些就足够了。

质疑:教材把成汉定性为賨族,不知所据为何,但目前最为权威的白寿彝《中国通史》定性为巴人。

前秦统一北方后,苻坚急于统一中国,383年发动了南征,被东晋败于淝水,北方重陷分裂。

原因是,民族交融还没有达到一体的程度。

时间:公元304年建立者:成武帝李雄(274年—334年),巴西宕渠(在今四川渠县东北)人,氏族。

都成:成都(今四川成都)灭亡:公元347年,末代君主—李势。

时间:公元318年建立者:昭文帝刘曜(?—328年),新兴(今山西忻州)人,匈奴族。

都城:长安(今陕西西安)灭亡:公元329年,末代郡主—刘曜。

解析:304年刘渊自称汉王,308年称帝,国号“汉”史称“刘汉”,定都平阳(今山西临汾)。

318年刘曜即位,次年改国号为“赵”,迁都长安,史称“前赵”。

时间:公元319年建立者:后赵明帝石勒(274年—333年),上党武乡(在今山西榆社北)人,羯族。

都城:襄国(今河北邢台)、邺城(在今河北临漳)灭亡:公元351年,末代皇帝—石袛。

时间:公元314年建立者:前凉明王张寔(271年—320年),安定(今甘肃泾川)人,汉族。

都城:姑臧(今甘肃武威)灭亡:公元376年,末代皇帝—张天赐。

时间:公元337年建立者:文明帝慕容皝(297年—348年),昌黎棘城(今辽宁义县)鲜卑慕容部首领,鲜卑族。

都城:龙城(今辽宁朝阳)、邺城(在今河北临漳)灭亡:公元370年,末代皇帝—慕容暐。

时间:公元350年建立者:景明帝符健(317年—355年),略阳临渭(在今甘肃秦安东南)人,氏族。

都城:长安(今陕西西安)灭亡:公元394年,末代皇帝—符崇解析:350年符洪自称三秦王,是前秦政权奠基者。

351年符健自称大秦天王,国号“大秦”,史称前秦,定都长安。

时间:公元384年建立者:成武帝慕容垂(326年—396年),昌黎棘城(今辽宁义县)人,鲜卑族。

都城:中山(今河北定县)灭亡:公元407或409年,末代皇帝—慕容熙或慕容云。

解析:407年汉人将军冯跋拥立高云为燕天王,杀死慕容熙。

有些史学家把这年认定为后燕灭亡,北燕建立之年。

409年高云被杀,冯跋继位。

有些史学家把这年认定为后燕灭亡,北燕建立之年。

时间:公元384年建立者:武昭帝姚苌(330年—393年),安南赤亭(在今甘肃陇西县西)人,羌族。

帝国的毁灭——五胡十六国之东晋西晋在“八王之乱”后国力大减,境内匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族纷纷趁势而起,造成五胡乱华的局面,大量百姓与世族开始南渡,史称“衣冠南渡”。

313年晋愍帝迁都长安,316年长安失守,西晋灭亡。

次年,皇族司马睿在建康称帝,史称东晋。

而在北方大地上,各个少数民族长时间混战,先后出现了16个“能建邦命氏成为战国者” 的国,故将该时期泛称为十六国或者五胡十六国,而与东晋合称即所谓东晋十六国。

这是一个皇朝更迭如同走马灯一样的乱世。

东晋十六国形势司马睿在建康建立东晋政权的时间实际是311年,当时西晋已经名存实亡。

东晋政权维持了长期的偏安统治,疆域大体上局限于淮河、长江流域以南。

元熙二年(公元420年),宋公刘裕废除晋恭帝,建立刘宋,东晋灭亡,中国历史进入南北朝时期。

东晋的兴盛和灭亡主要有以下几点原因。

士族和门阀政治早在西晋建立前,占据江南地区的东吴国内,士族的力量就已经十分强大,掌权的孙权对士族都非常忌惮。

比较著名的有义兴周氏、吴兴沈氏、吴郡四姓和会稽四姓。

义兴周氏和吴兴沈氏并称为江东两大豪族。

义兴周氏的代表人物是周玘,是西晋末年支持司马氏的江南士族首脑,纠合江南地主武装,配合朝廷军队,三次平定叛乱,史称“三定江南”。

吴兴沈氏的代表人物是沈充,东晋时期著名豪强。

吴郡四姓是指顾、陆、朱、张四大家族,在三国时期的代表人物很多。

例如顾氏:顾雍(东吴丞相、尚书令)、顾谭、顾荣。

陆氏:陆逊(东吴名将、大都督)、陆抗、陆绩、陆凯、陆云、陆机。

朱氏:朱桓(东吴名将、前将军)、朱据、朱异。

张氏:张温(东吴重臣,太子少傅)。

陆逊指挥吴军参见夷陵之战会稽四姓是指虞、魏、孔、谢四大家族,在三国时期和两晋交替之际的代表人物很多。

例如虞式:虞翻(东吴名臣)、虞汜。

魏氏:魏郎、魏伯阳。

孔氏:孔竺(东吴豫章太守),孔恬(东吴湘东太守),孔侃(东晋大司农)。

谢氏:谢安(东晋重臣)、谢玄(东晋名将)。

自从曹丕时代施行九品中正制后,士族的政治力量大大将强,一时间“上品无寒门,下品无世族”,政治基本被世家大族垄断。

《资治通鉴》十六国资料释证1.引言1.1 概述《资治通鉴》是中国历史上一部重要的编年体史书,由司马光所撰写。

该书记录了自公元前403年至公元959年的历史事件,涵盖了中国历史上的十六个朝代,被认为是一部权威的历史著作。

本文旨在通过对《资治通鉴》中的十六国资料的释证,进一步探索和理解这段历史的发展与演变。

《资治通鉴》通过对历代君主的政治决策、社会变革、战争征讨等方面的详细记载,呈现了中国历史上一个个朝代的兴衰和演变过程。

其内容丰富、深入浅出,为后人研究和了解中国历史提供了珍贵的资料。

在《资治通鉴》中,十六国是其中一个重要的时期。

十六国时期是中国历史上的一个特殊时期,也是中国历史上政权更迭最频繁的时期之一。

这段时期的政治局势动荡,各个政权的兴衰更替相当频繁,为后来的统一与统一后的北方政权的建立奠定了基础。

通过对《资治通鉴》中关于十六国的资料进行释证,我们可以深入了解十六国时期的社会背景、政治制度、经济状况等方面的情况。

同时,从统治者个人能力、民族关系、文化交流等角度进行分析,可以揭示十六国政权中的兴衰原因,为我们理解中国古代历史的发展规律提供有益的参考。

总之,本文将通过对《资治通鉴》中的十六国资料的释证,全面深入地探究和研究这一历史时期的重要性,为我们理解和认识中国历史的演变提供新的思路和视角。

通过对十六国时期的研究,我们可以更加全面地把握中国古代历史的脉络和特点,进一步丰富和完善我们对中国历史的认知。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以从以下几个方面展开:首先,介绍《资治通鉴》的背景和重要性。

可以简要介绍《资治通鉴》是一部由司马光所编纂的中国历史著作,收录了从西周至五代十国共336年的历史事件,是中国历史上第一部通史,对于了解中国历史的发展和演变具有重要的学术和历史价值。

其次,解释为什么选择《资治通鉴》作为研究对象。

可以指出《资治通鉴》作为一部具有广泛影响的历史著作,被广泛引用和研究,对于研究中国历史具有重要的参考价值。

一文读懂“五胡十六国”“五胡十六国”是指由“司马昭之心路人皆知”的司马昭的儿子司马炎建立的西晋后期到北魏统一北方期间,塞外众多游牧民族趁西晋“八王之乱”,国力衰弱之际,曾在中国北部境内“拉杆子抢山头”建立的政权,以匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人建立的十六个政权为主,因此称之为“五胡十六国”,简称“十六国”。

但事实上入侵的少数民族不仅仅只有五个,政权数目也远非十六个。

而这十六国怎么来的,这个还得感谢一个北魏的史官崔鸿,他把北方这一时期冒出的七八十个山头,在互相PK后,选出了活的时间长,影响比较大,有代表性的十六个山头,写了本《十六国春秋》,而这十六国的名字便流传了下来。

这十六国有“五凉、四燕、三秦、二赵,并成、夏为十六”。

这十六国主要分布在华北西北地区和四川地区,共有成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国,而历史上还有个“五代十国”,不要搞混了,这两个都是中国历史上的大分裂时期,但这个是发生在唐朝灭亡后,不是一个概念。

图片来源网络十六国主要写的是北方,时间公元304年刘渊及李雄分别建立汉赵(后称前赵)及成汉起至公元439年北魏拓跋焘灭北凉为止的135年。

而同时南方的还有一个东晋政权,这个东晋政权就是被北方胡人搅和的没法活下去的西晋残余王爷司马睿南迁后建立起来的王朝。

这一时期的中国,北方胡人整天的互殴,抢山头,称老大,偶尔还和东晋互殴一下,直到由北魏抢到了所有山头,统一了北方,北方抢完了,那就抢南方吧,可南方也不是吃干饭的,山头挺硬,不好抢,就开始了对峙,这就进入到了南北朝时期。

十六国抢山头那也是相当精彩,先是304年由两个胡族抢山头成功,先是刘渊趁着西晋“八王之乱”,拉起了自己的汉赵山头,灭了西晋。

同时,巴氐人李雄带着一帮吃不上饭的流民占据成都拉起了自己的成汉山头。

拉开了十六国你方唱罢我登场的大幕。

•一、前赵,304年刘渊建国,329年灭亡。