色谱分析法概论

- 格式:docx

- 大小:36.74 KB

- 文档页数:4

⾊谱分析法概论第⼀章⾊谱分析法概论第⼀节概述⾊谱分析法简称⾊谱法或层析法(chromatography),是⼀种物理或物理化学分离分析⽅法。

从本世纪初起,特别是在近50年中,由于⽓相⾊谱法、⾼效液相⾊谱法及薄层扫描法的飞速发展,⽽形成⼀门专门的科学——⾊谱学。

⾊谱法已⼴泛应⽤于各个领域,成为多组分混合物的最重要的分析⽅法,在各学科中起着重要作⽤。

历史上曾有两次诺贝尔化学奖是授予⾊谱研究⼯作者的:1948年瑞典科学家Tiselins因电泳和吸附分析的研究⽽获奖,1952年英国的Martin和Synge因发展了分配⾊谱⽽获奖;此外在1937~l972年期间有12次诺贝尔奖的研究中,⾊谱法都起了关键的作⽤。

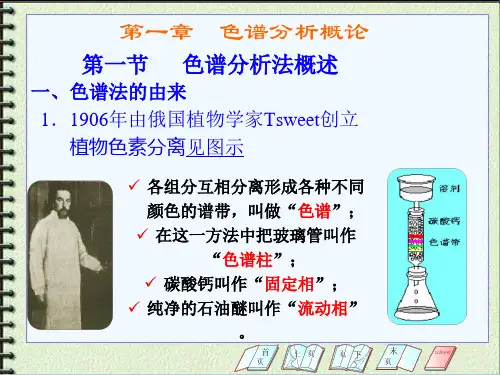

⾊谱法创始于20世纪初,1906年俄国植物学家Tsweet将碳酸钙放在竖⽴的玻璃管中,从顶端倒⼊植物⾊素的⽯油醚浸取液,并⽤⽯油醚冲洗。

在管的不同部位形成⾊带,因⽽命名为⾊谱。

管内填充物称为固定相(stationary phase),冲洗剂称为流动相(mobile phase)。

随着其不断发展,⾊谱法不仅⽤于有⾊物质的分离,⽽且⼤量⽤于⽆⾊物质的分离。

虽然“⾊”已失去原有意义,但⾊谱法名称仍沿⽤⾄今。

30与40年代相继出现了薄层⾊谱法与纸⾊谱法。

50年代⽓相⾊谱法兴起,把⾊谱法提⾼到分离与“在线”分析的新⽔平,奠定了现代⾊谱法的基础,l957年诞⽣了⽑细管⾊谱分析法。

60年代推出了⽓相⾊谱—质谱联⽤技术(GC-MS),有效地弥补了⾊谱法定性特征差的弱点。

70年代⾼效液相⾊谱法(HPLC)的崛起,为难挥发、热不稳定及⾼分⼦样品的分析提供了有⼒⼿段。

扩⼤了⾊谱法的应⽤范围,把⾊谱法⼜推进到⼀个新的⾥程碑。

80年代初出现了超临界流体⾊谱法(SFC),兼有GC与HPLC的某些优点。

80年代末飞速发展起来的⾼效⽑细管电泳法(high performance capillary electrophoresis,HPCE)更令⼈瞩⽬,其柱效⾼,理论塔板数可达l07m-1。

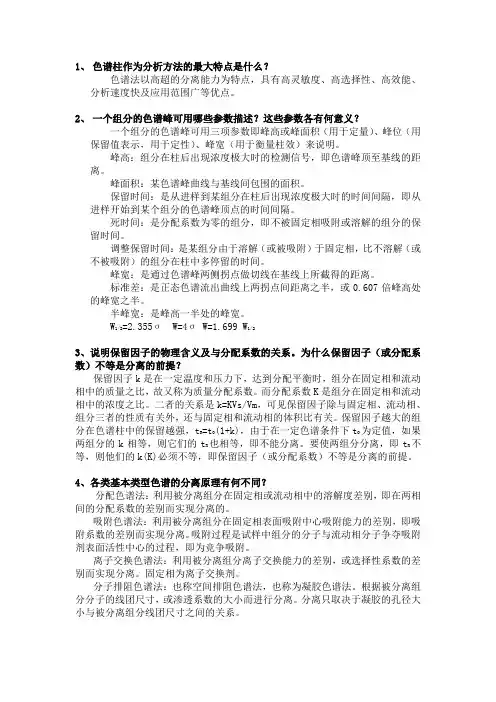

1、色谱柱作为分析方法的最大特点是什么?色谱法以高超的分离能力为特点,具有高灵敏度、高选择性、高效能、分析速度快及应用范围广等优点。

2、一个组分的色谱峰可用哪些参数描述?这些参数各有何意义?一个组分的色谱峰可用三项参数即峰高或峰面积(用于定量)、峰位(用保留值表示,用于定性)、峰宽(用于衡量柱效)来说明。

峰高:组分在柱后出现浓度极大时的检测信号,即色谱峰顶至基线的距离。

峰面积:某色谱峰曲线与基线间包围的面积。

保留时间:是从进样到某组分在柱后出现浓度极大时的时间间隔,即从进样开始到某个组分的色谱峰顶点的时间间隔。

死时间:是分配系数为零的组分,即不被固定相吸附或溶解的组分的保留时间。

调整保留时间:是某组分由于溶解(或被吸附)于固定相,比不溶解(或不被吸附)的组分在柱中多停留的时间。

峰宽:是通过色谱峰两侧拐点做切线在基线上所截得的距离。

标准差:是正态色谱流出曲线上两拐点间距离之半,或0.607倍峰高处的峰宽之半。

半峰宽:是峰高一半处的峰宽。

W 1/2=2.355σ W=4σ W=1.699 W1/23、说明保留因子的物理含义及与分配系数的关系。

为什么保留因子(或分配系数)不等是分离的前提?保留因子k是在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相和流动相中的质量之比,故又称为质量分配系数。

而分配系数K是组分在固定相和流动相中的浓度之比。

二者的关系是k=KVs/Vm,可见保留因子除与固定相、流动相、组分三者的性质有关外,还与固定相和流动相的体积比有关。

保留因子越大的组分在色谱柱中的保留越强,tR =t(1+k),由于在一定色谱条件下t为定值,如果两组分的k相等,则它们的tR 也相等,即不能分离。

要使两组分分离,即tR不等,则他们的k(K)必须不等,即保留因子(或分配系数)不等是分离的前提。

4、各类基本类型色谱的分离原理有何不同?分配色谱法:利用被分离组分在固定相或流动相中的溶解度差别,即在两相间的分配系数的差别而实现分离的。

第十六章色谱分析法概论1.在分配色谱中,被分离组分分子与固定液分子的性质越相近,则他们之间的作用力(越大),该组份在柱中停留的时间越(长),越(后)流出色谱柱。

2.气液色谱法的流动相是(气体),固定相在操作温度下是(液体),组分与固定相间的作用机制是(分配或溶解)。

3.液固吸附色谱法的流动相是(液体),固定相是(固体吸附剂),组分与固定相的作用机制是(吸附)。

4.分配系数K是固定相和流动相中的溶质浓度之比。

待分离组分的K值越大,则保留值(越大),各组分的K值相差越大,则他们(越容易)分离。

5.色谱定性的依据是(保留值),定量的依据是(峰高或峰面积)。

6.某色谱峰的标准偏差是1.49mm,则该色谱峰的峰宽为(5.96mm),半峰宽为(3.51mm)。

7.气相色谱由如下五个系统组成:8.在GC中,分配系数越大的组分,分配在在其中的浓度越(低),保留时间(越长)。

9.如被测混合物中既有非极性组分,又有极性组分,则通常选择(极性)固定液。

10.载体钝化的方法有(),(),(),目的是(减弱载体表面的吸附活性)11.对内标物的要求是:内标物应当是被测样品中不存在的组分、保留时间与被测组分接近但完全分离、纯物质、加入量与被测组分量接近。

12.在正相健合色谱法中,极性强的组分的保留因子(大),极性强的流动相使组分的保留因子(小)。

13.根据疏溶剂理论,反相色谱中,组分的极性越弱,其疏水性越(强),受溶剂分子的排斥力越(强)。

14.分析性质相差较大的复杂试样时须采用(梯度)洗脱。

15.判断两组分能否用平面色谱法分离的依据是(比移值),其值相差愈(大),分离效果愈好。

16.展开剂的极性(小),固定相的极性(大),称为正相薄层色谱;展开剂的极性(大),固定相的极性(小),称为反相薄层色谱,17.在吸附薄层色谱中,常以(硅胶)为固定相,(有机溶剂)为流动相,极性小的组分在板上移行的速度较(快),比移值较(大)。

18.薄层色谱板的活化作用是(去除水分)、(增加吸附力)。

思考题

9 •试推导有效塔板数与分离度的关系

式:

2

n

有效=16 R 证明:• n有效=16

' 2

t R2

2

R= 2(t R2-t R J

Wh W2

2

R_ 2(t R2-t R1)

=W W2

2[(t R2 t o) (t R1 t o)]2

2W

2

2(t

R2 t R1)

"2W2

vy= t R2 tR1

R

将(2)代入(1

)

式,得:

2

n

有效—16 R

I

t

R2

I I

t

R2

t

R1

t R2

I

16R2(」M2

t

毕1

t

R1

10.试推导最小板高的计算式: H最小—A 2 BC

证明:

••• H

(1)

微分,得

dH

du

芋0,则

du

B

2

将

(2)

代入(1),得:

H最小 A 2BC

习题

1.在一根

2.00m 的硅油柱上分析一个混合物得下列数据:

苯、甲苯及乙苯的保留时间分别为

80s 、122s 、181s ;半峰宽为 0.211cm 、0.291cm 及0.409cm(用读数显微镜测得),已知记录 纸速为1200mm/h,求此色谱柱对每种组分的理论塔板数及塔板高度。

图17- 14 一个样品的色谱图

(1)用组分2计算色谱柱的理论塔板数 n 及塔板高度H; (2)求调整保留时间t R1 '及t R2、;(3)

求有效塔板数 时的柱长。

(5)假设两组分峰宽相等。

2血 t&)

2(17 14)

解:••• n 5.54(旦)2

W|/2

注意:分子分母单位应保持一致

/ t R 苯、2

/ 80

、2

L 2000

n 苯=5.54( --------- )2=5.54

)2 885, H 苯=

=

=2.3mm

W/2 苯

2.11

n 苯 885

1200/3600

n 甲苯=5.54( tR 甲苯)2= 5.54(

W 1/2

甲苯

122 2.91 1082, H 甲苯=丄=哋= 1.8mm n 甲苯

1082

1200/3600

n 乙苯=5.54( tR 乙苯 )=5.54(

W /2

乙苯

181

4.09 1200/3600

1206, H 乙苯=丄=哋=1.7mm n 乙苯 1206

n 有效及有效塔板高度 H 有效;(4)求容量因子

k 1及k 2; (5)求使二组分 R s 为1.5

(2) t R1

有效

k 1

叱2 16怕2

R1

-t 0 =14-1.0=13.0min

16區)2 w 2

垃 130

t 。

1.0

R 1 4.6 103

4.1 103

R2

=t R2-t t

3000

3 0.65mm

4.6 10

0=17-1.0=16.0min

H 有效

16.0

1.0

n 有效

严 0.73mm

4.1 103

2.在一根

3.0m 长的色谱柱上分离样品的结果如图

17- 14所

示。

3.在2.0m长的某色谱柱上,分析苯(1)与甲苯(2)的混合物。

测得死时间为0.20min,甲苯的保留时间为 2.10min及半峰宽为0.285cm,记录纸速为2.00cm/min。

只知苯比甲苯先流出色谱柱,且苯与甲苯的分离度为 1.0。

求:① 甲苯与苯的分配系数比(a) : (2)苯的容量因子与保留时间;(3)达到R=1.5时,柱长需几米?

a =1.1

4.在一根2.0 m色谱柱上,用He为载气,在3种流速下测得结果如表:

甲烷t R / S

正十八烷

t R / S W /s

18.22020.0223.0

8.0888.099.0

5.0558.068.0

求算:(1) 3种流速下的线速度u; (2) 3种不同线速度下的n及H; (3)计算van Deemter 方程中参数A、B、C; (4)计算H最小和u最佳。

解:(1) u -

t0

U 1 200cm11.0cm/s

18.

2

U

2

200cm250cm/s

8.0

R l )2 R2)

L i

匚

L

2 L i (密2 3.° F)2 0.75m

解: (1) n甲苯 5.54(旦匚)2

W1/2甲苯

5-4鵲尸1203

k2

t R2t°

t°

2.10 0.20

0.20

9.5,

k

2

1 k2

4R

n

k2

k2

4 1.0(-巫)0.127

.1203 9.5 t R2

k1 t

R1

t

t

R

2

t

R

1

t R, t0

t

R

1

R1

1.73

0.20

R1 )2

R2)

L

L2

2.10

t

R

1

0.20

1.1,

+ t 0 = 1.73 + 0.20 = 1.93 min

8.65

(詐

1.73 min

1 5 2

2。

(丘)2 °5m

L2

200cm

U 3 5.0

40cm/s

(2) n3

2020.0 2

n116 ( ) 1313

223.0

558.0 2

16 ( )2 1077

68.0

n2 16 (888^)2

99.0 1287

H1 H3 200cm

1313

200cm

1077

0.152cm

0.186cm

H2

200cm

1287

0.155cm

(3)由U1U2U3和HH2H可分别建立三个Van Deemter 方程

严.152

< 0.155

5.186 解方程组得:

B

B

250

B

C 11.0

C 25.0

C 40.0

A=0.06O5c

m B=0.683cm

C=0T GO27S

2/S

⑷H最小 A 2 . BC 0.0605 2、、0.683一0.0027 0.146cm

u opt

0.683

0.0027

15.9cm/ S。