1.1 地震波的传播规律

- 格式:ppt

- 大小:3.09 MB

- 文档页数:44

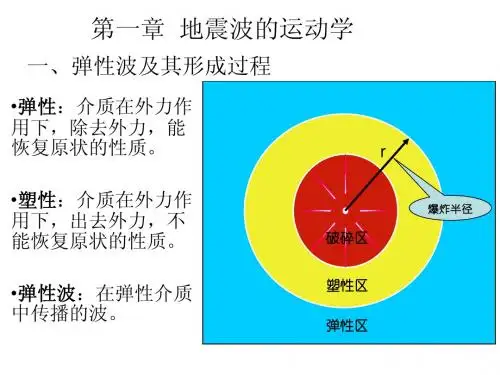

地震中的波动传播原理地震是地球内部能量释放的结果,其波动传播原理可概括为地震波的产生、传播、接收三个过程。

地震波沿地表和地下内部传播,传达地震能量和产生地震灾害,对于地震研究和预测具有重要意义。

地震波的产生是由地震源产生的,地震源有多种类型,如地震断层的滑动和破裂、火山爆发、岩浆活动等都可能是地震波的产生机制。

地震波的产生会释放巨大的动能,形成弹性波,分为主要有P波、S波、表面波三种。

P波是最快到达地震监测点的纵波,其波动方向与波动传播方向垂直。

P波的传播速度通常在6-8 km/s之间,是最快的地震波,也是破坏力最小的地震波。

P波在固体中传播时,压缩和拉伸地质介质,其波动传播速度受到岩石的压缩模量和密度的影响。

而在液体中,P波以压缩和膨胀的方式传播。

S波是传播速度次于P波的横波,其波动方向与波动传播方向垂直。

S波的传播速度通常在3-6 km/s之间,较P波慢,但仍比较快。

S波在固体中传播时,使介质震动垂直于波传播方向。

地震波除了有主要的体波P波和S波外,还有表面波,如Rayleigh波和Love波。

Rayleigh波是一种横波,是体波和S波的混合效应,主要为滚动运动,同时也有横向的波动。

Love波则是一种横波,主要以水平方向的剪切振动为主。

地震波在传播过程中会发生折射、反射、散射等现象,其传播路径受到地下和地表的复杂结构的影响。

传播速度的变化会导致地震波传播路径的弯曲,同时也会产生相移、波长的改变等现象。

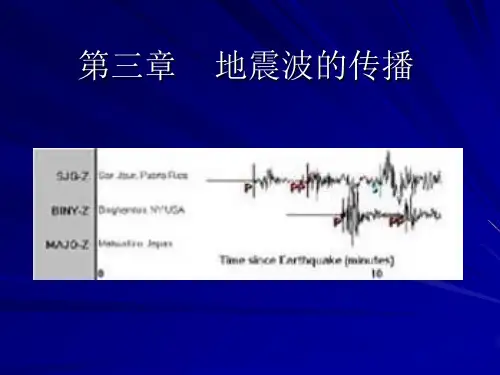

地震波的接收一般通过地震监测仪器实现,地震监测仪器是用来测量地震波传播速度和波动特征的工具。

地震数据的采集和分析对于地震研究和预测起着至关重要的作用,帮助掌握地震活动规律、强度评估以及地震灾害的预警和预测。

总之,地震波的产生、传播和接收是地震波动传播原理的基本过程。

地震波在地下和地表传播过程中会发生折射、反射、散射等现象,传播速度的变化会导致传播路径的弯曲,影响地震波的到达时间和波动特征。

地震监测仪器的使用和地震数据的采集和分析对于地震研究和预测具有重要意义。

地震波传播特性与震害分布规律地震是地球上不可避免的自然现象,它以巨大的能量释放而闻名。

地震波的传播特性及震害的分布规律是地震研究的重要方面。

本文将探讨地震波的基本特性,以及它们如何影响地震的震害分布。

地震波分为主要的三种类型:P波(纵波),S波(横波)和表面波。

P波是最快传播的,它们是一种压缩性波动,可以在固体、液体和气体中传播。

S波是次于P波的,它们是一种横向波动,只能在固体介质中传播。

最后,表面波是最慢传播的,它们是沿着地球表面传播的,产生地震时最具破坏性的波。

除了传播速度不同外,地震波还具有不同的频率和振幅。

高频波(如P波和S 波)具有较短的周期和较高的振幅,而低频波(如表面波)具有较长的周期和较低的振幅。

这种频率和振幅的差异导致了地震波的不同传播特性。

地震波在传播过程中常常发生折射、反射和衍射。

当地震波从一种介质传播到另一种介质时,由于介质属性的不同,波的速度会发生变化,导致折射。

反射是指地震波遇到界面时反射回来的现象。

而衍射是指地震波遇到障碍物时沿着障碍物周围弯曲的现象。

这些现象会改变地震波的传播路径和振幅,从而影响地震的震害分布。

地震波的传播特性对于地震的震害分布有重要意义。

首先,地震波在传播过程中会逐渐减弱,其振幅会逐渐衰减,因此距离震源越远,地震影响越小。

其次,地震波传播会受到地下介质的阻尼作用,地下介质越复杂,阻尼作用越大,从而影响地震波的传播速度和振幅,从而影响地震的震害范围和强度。

另外,地震波在传播过程中会受到地形和地貌的影响。

地震波在山脉、河流和海洋等地貌特征上会发生反射和衍射,从而改变波的传播路径和振幅。

这就解释了为什么一些地区在地震发生时会受到更严重的破坏,而另一些地区却相对安全。

此外,地震波的传播特性还会受到地震的规模和震源深度的影响。

大规模地震释放的能量更大,产生的地震波振幅更高,从而造成更严重的震害。

而震源深度越深,地震波传播的路径越长,衰减作用越明显,从而影响地震的震害分布。

地震地震波的传播机制地震是大自然中常见的自然灾害之一,它产生的主要原因是地壳内部发生断裂或滑动。

一旦地震发生,地震波会沿着地球内部传播,引发周围土地的震动。

地震波的传播机制是一个复杂的过程,涉及到波的发射、传导和传播。

地震波的发射是指地震发生的瞬间,能量以波的形式释放。

地震波分为三种类型:P波、S波和表面波。

P波是纵波,其速度最快;S波是横波,速度次之;而表面波是沿着地表传播的波动,速度最慢。

这三种波动的传播速度和传播方向有着明显的差异。

传导是指地震波在地球内部材料中传输能量的过程。

地震波通过固体、液体和气体等不同的介质传播。

在固体中传播时,地震波沿着固体颗粒的弹性变形传导。

而在液体和气体中传播时,地震波主要以压缩和剪切力传递。

这些传导方式使得地震波在传播途中会发生折射、反射和衍射等现象,可产生多个方向的波动。

地震波的传播是指地震波从震源向远处传播的过程。

根据地震波的性质和传播途径的不同,传播路径也会有所变化。

地震波会从震源点向外辐射,沿着球面波前传播。

同时,它们还会沿着地球内部的不同层次向外传播。

其中,P波可沿直线路径传播,S波则只能在固体内才能传播。

表面波主要沿着地表传播,其速度相对较慢,但震动幅度较大。

总的来说,地震地震波的传播机制可以概括为:地震波在地震源点产生后以球面波的形式向外传播,分为P波、S波和表面波三种类型。

它们在不同介质中以不同的方式传导能量,并在传播过程中发生各种折射、反射和衍射现象。

这种传播机制使得地震波能够传输能量并引发地面的震动。

了解地震地震波的传播机制对于地震的研究和预测具有重要意义。

科学家利用地震波的传播规律可以确定地震的震级、震源深度和震中位置等参数,从而提供可靠的地震预警和防灾措施。

此外,对地震波传播机制的深入研究还有助于改善建筑物的设计和地震工程的防护措施,保护人们的生命财产安全。

尽管地震地震波传播机制已经有了较深入的研究,但仍有许多未解之谜。

科学家们将继续探索地震波在不同地质环境中的传播规律,以及地球内部的结构和介质特性对地震波传播的影响。

关于地震波的传播速度

1、纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

2、横波是剪切波,在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

地震波是由地震震源向四处传播的振动,指从震源产生向四周辐射的弹性波。

按传播方式可分为纵波(P波)、横波(S波)(纵波和横波均属于体波)和面波(L波)三种类型。

地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。

由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。

地震学的主要内容之一就是研究地震波所带来的信息。

地震波是一种机械运动的传布,产生于地球介质的弹性。

它的性质和声波很接近,因此又称地声波。

但普通的声波在流体中传播,而地震波是在地球介质中传播,所以要复杂得多,在计算上地震波和光波有些相似之处。

波动光学在短波的情况下可以过渡到几何光学,从而简化了计算;同样地,在一定条件下地震波的概念可以用地震射线来代替而形成了几何地震学。

不过光波只是横波,地震波却纵、横两部分都有,所以在具体的计算中,地震波要复杂得多。

地震波的传播及其在地质灾害中的应用地震波是指地震时发生的产生震动的波形,具有很高的能量,可以在地球的内部和表面传播。

地震波是地震学研究的核心问题之一,对研究地球内部结构、地震预报和防灾减灾有重要的意义。

一、地震波的类型及传播规律地震波可以分为P波、S波和表面波三种类型。

其中,P波是最快传播的波,可以穿透固体、液体和气体,它是一种纵波,具有压缩和折射的特点;S波是次快传播的波,只能在固体中传播,它是一种横波,具有扭曲的特点;表面波是传播速度最慢的波,只能沿着表面扩散,它包括瑞利波和洛仑兹波两种类型。

地震波的传播规律受到多种因素的影响,其中包括地球内部的材质和结构、地震波源的位置和规模、地表的形态和地下水的分布等多个因素。

因此,地震波在传播过程中会发生折射、反射、衍射等现象,导致波形发生变形和衰减。

二、地震波在地质灾害中的应用地震波的传播规律和特性,使其具有在地质灾害中的应用价值。

以下是地震波在地质灾害中的三个应用案例。

1.地震波在地震预警中的应用地震波在地震预警中具有重要的作用。

地震波的传播速度很快,而地震波的类型和传播规律也能提供给我们关于地震源的许多信息。

利用地震波的这些特点,可以建立地震预警系统。

地震预警系统主要根据P波和S波的到达时间,预测地震的强度和震中位置。

通过这种方法,可以提供有用的时间窗口,使得地区内的公众和相关机构在地震发生前,争取更多的时间进行避难和应急处理。

2.地震波在地质勘探中的应用利用地震波,可以对地下地质结构进行勘探。

这在石油和天然气勘探、地下水勘探和矿产资源勘探中非常重要。

地震勘探使用的地震波通常是由地震仪器产生的低强度震动。

利用测量地震波在地下的传播速度和振幅的变化,可以描绘地下地质的轮廓,判断不同地质层之间的接触关系等。

这对于勘探石油和天然气等矿产资源中、确定地下水资源的分布和留存情况以及判断水土不稳定地带的稳定性等都具有很大的帮助。

3.地震波在地质灾害评估中的应用地震波在地质灾害评估中的应用主要是通过地震波在地下传播的反射、折射和衍射等特性,来研究地下岩层结构和物理性质,提高对于滑坡、泥石流、地裂缝等地质灾害的预测准确度和及时性。

地震波理论读书报告通过课程的学习以及自己课外的一些读书认识和实习经验,对地震波理论有了一个初步的认识。

一:地震波的基本概念1.地震波是在岩石中传播的弹性波。

2.波前:介质中某一时刻刚刚开始震动的点组成的一个面,叫波前。

3.波面:介质中某时刻同时开始震动的点组成的面,叫做波面。

4.波后:介质中某时刻刚刚开始震动结束的点组成的面,叫波后。

5.波线:在特定条件下,可以认为波及其能量是沿着一条路径传播的,然后又沿着那条路径向外传播,这样的理想路径叫做波线。

6.震动曲线:震动中某一质点在不同时刻的情况描述图一震动曲线7.波形曲线:将同一时刻各点的震动情况画在同一个图上,来反映各点震动之间的关系图二波形曲线不同的质点可能有不同的震动曲线,不同的时刻有不同的波形曲线,在地震勘探中通常把沿着测线画出来的波形曲线叫做“波刨面”。

8.正弦波:各点的震动都是谐震动。

对于正弦波各部分震动频率等于波源频率,周期t和频率有固定值。

9.波长:在一个周期内波沿着波线传播的距离,在此处键入公式。

V=λf或λ=TV公式一图三10.视速度:不是沿着波传播方向来确定波速和波长时,所得的结果叫做波的视速度和波长时如图四A̅B′̅为沿着测线方向的视波长A̅B̅=λA̅B′̅=λa公式二波沿着测线方向传播速度:V a=λaT有:V=λT =>V a=Vsin(θ)公式三二:地震波的传播规律1.反射和透射:图五波的传播波阻抗:第一种介质ρ1V1第二种介质ρ2V2当两种介质的波阻抗不等时才会发生反射。

2.反射定律和透射定律:入射面:入射线和法线所确定的平面垂直分界面。

反射定律:反射性位于入射面内,反射角等于入射角图六透射定律:透射线也位于入射面内,公式四图七全反射:图八开始出现全反射时的入射角叫------临界角。

3.斯奈儿定律:图九对于水平层装介质,各层的纵波横波速度分别用Vρ1,V s1,Vρi,V si则:sin(θp1)Vρ1=sin(θs1)V s1=……=sin(θp i)V pi=sin(θs i)V si=p 公式五4.费马原理:图十波在介质中传播满足时间最短条件。

地震波速度变化规律

地震波速度变化规律是指地震波在地壳中传播时速度的变化规律。

地震波分为两类: 纵波和横波。

纵波在地壳中传播时速度较慢,而横波速度较快。

在地壳中,纵波速度随着深度的增加而减小,在地壳的表层速度较快,而在地壳的深部速度较慢。

这是因为地壳的表层较软,纵波可以较快地传播,而地壳的深部则较硬,纵波传播较慢。

横波速度则随着深度的增加而增加,在地壳的表层速度较慢,而在地壳的深部速度较快。

这是因为地壳的表层较软,横波可以较慢地传播,而地壳的深部则较硬,横波传播较快。

总之,地震波的速度在地壳中的变化规律是不同的,纵波的速度随着深度的增加而减小,而横波的速度则随着深度的增加而增加。

这种速度变化规律在研究地震学中有重要意义。

地震波速度变化规律的研究主要用于地震深度和地壳结构的研究。

通过观测纵波和横波的速度变化,可以推测出地震发生的深度。

此外,地震波速度变化规律还可以用于地壳结构的研究。

通过观测地震波速度的变化,可以推断出地壳结构的性质,如地壳的密度和弹性模量等。

地震波速度变化规律的研究也有助于地震预测和地震灾害

防御。

通过对地震波速度变化规律的研究,可以提高地震预测的准确性,并为地震灾害防御提供有力的技术支持。

总之,地震波速度变化规律的研究对地震学、地质学和工程领域都有重要的意义。

地震波的传播和识别地震波是地震引起的震动波动,传播速度快且会受地质构造、介质性质等多种因素的影响,因此在地震预警和灾害应对等领域具有重要意义。

本文将从地震波的传播规律和识别方法两个方面入手,深入探讨其相关知识点。

一、地震波的传播规律1. 传播速度地震波在不同的介质中传播速度不同,其中纵波速度较快,横波速度较慢。

以地壳为例,地震纵波速度约为5-8千米/秒,横波速度约为3-5千米/秒。

而在水中,纵波速度为1.5千米/秒,横波速度为0.7千米/秒。

2. 传播路径地震波在传播过程中会发生折射、反射等现象,最终形成一个复杂的传播路径。

其中,地震波在由一种介质进入另一种介质时会发生折射,而在介质之间交界处的反射会导致波前的重新分布。

3. 传播形态地震波包括纵波、横波和面波等多种形态。

其中,纵波沿传播方向产生压缩和膨胀,而横波则垂直于传播方向振动。

面波则是在介质表面产生滚动和摇摆的波动。

二、地震波的识别方法1. 地震波形判读通过测量地震波形信息,可以判断地震的震级、震源、震源深度、地质构造等相关信息。

其中,地震波形可分为P波、S波和面波三种形态,通过波形的振幅、周期等特征值进行分析判断。

2. 反演处理反演处理是利用地震波的物理特性反推地下介质参数的一种方法。

通过测量地震波在不同介质中传输的速度、振幅等参数,可以推测地下结构的层次、密度、速度等信息。

3. 数值模拟数值模拟是通过计算机等工具对地震波进行模拟和分析,得出地震波在地下介质中传播的路径、速度和振幅等参数。

这种方法可以使地震学家加深对地震波传播规律的认识,并辅助实际应用中的地震预测和灾害处理等工作。

三、结语总之,对地震波的传播规律和识别方法的了解对于地震灾害的预测和避免具有重要意义。

我们可以采用多种方法进行研究和实践,以提高地震波的识别和预测精度,从而更好地应对地震灾害。

地球科学中的地震波传播规律地震是一种自然灾害,除了给人们带来人员和财物的损失以外,地震也可以从中发掘出关于地球内部结构和性质的信息。

地震波传播是地震学的重要内容之一。

经过多年的观测和研究,科学家们发现地震波在传播中遵循一定的规律,下面我们就来具体了解一下地震波传播的规律。

I. 地震波的类型地震波分为P波、S波和表面波三种类型。

其中P波又称为纵波或压缩波,是最快的一种波,可以在固体、液体和气体中传播。

它是一种沿着方向传播的波,如果我们比喻成像弹簧一样的东西传递能量,那么P波就是弹簧在传递能量的过程中,在弹力方向上发生的收缩和扩张的变化。

S波又称为横波或剪切波,它是在固体中沿着垂直方向传播,但是不能在液体和气体中传播。

它的传播方式类似一条绳子波在上下方向上的振动,对于一个有固体和液体层构成的地球,S波的传播速度比P波更慢。

表面波指的是沿着地球表面波浪形成的波,它s和P、S波不同,是由两种波叠加而成的,其中的一种波能量分布在地球内部,另一种波的振幅反映在地表上。

II. 地震波传播的速度地震波在传播过程中的速度是有限制的,并且在不同介质中传播的速度也会有所不同。

P波在固体、液体和气体中的传播速度分别为6km/s、8km/s和0.33km/s,由此可见P波在固体中的传播速度最快。

S波在固体中的传播速度为纵波的2/3,这是由于在固体中纵波和横波传播的速度是有比例关系的。

表面波传播的速度一般低于P波和S波,在不同介质中的速度也有所不同。

III. 地震波的反射、折射和衍射像光线一样,地震波在传播过程中也会发生反射、折射和衍射现象。

反射是指当地震波遇到不同密度介质的交界面,波会被反射回来,接着向原来的方向继续传播。

折射是指当地震波从一种介质到另一种介质时,传播方向会发生改变。

这种现象与光学中的光的折射类似。

衍射指的是地震波经过不同大小、形状的障碍物透过后,波的方向和强度的改变。

它的产生与光学中的衍射现象很相似。

IV. 地震波传播的应用地震波传播在地震学中有很重要的应用,可以帮助我们了解地球结构和性质。