虚词之的用法判定

- 格式:ppt

- 大小:195.00 KB

- 文档页数:21

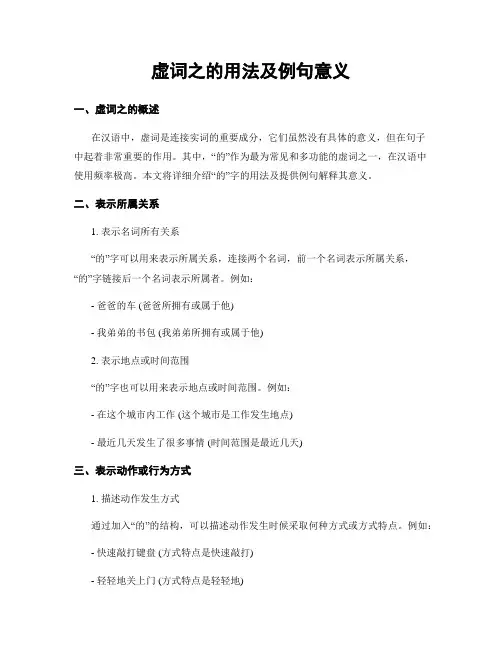

虚词之的用法及例句意义一、虚词之的概述在汉语中,虚词是连接实词的重要成分,它们虽然没有具体的意义,但在句子中起着非常重要的作用。

其中,“的”作为最为常见和多功能的虚词之一,在汉语中使用频率极高。

本文将详细介绍“的”字的用法及提供例句解释其意义。

二、表示所属关系1. 表示名词所有关系“的”字可以用来表示所属关系,连接两个名词,前一个名词表示所属关系,“的”字链接后一个名词表示所属者。

例如:- 爸爸的车 (爸爸所拥有或属于他)- 我弟弟的书包 (我弟弟所拥有或属于他)2. 表示地点或时间范围“的”字也可以用来表示地点或时间范围。

例如:- 在这个城市内工作 (这个城市是工作发生地点)- 最近几天发生了很多事情 (时间范围是最近几天)三、表示动作或行为方式1. 描述动作发生方式通过加入“的”的结构,可以描述动作发生时候采取何种方式或方式特点。

例如:- 快速敲打键盘 (方式特点是快速敲打)- 轻轻地关上门 (方式特点是轻轻地)2. 表示结果或效果在描述动作或行为方式时,“的”字还可以表示动作的结果或效果。

例如:- 歌唱得很好 (表示歌唱的结果是很好)- 打扫得干净 (表示打扫后的效果是干净)四、表达数量和程度1. 修饰名词,表示数量程度“的”字可以用来修饰名词,表达数量和程度。

例如:- 一杯冷水 (表示数量为一杯)- 那块巨大的石头 (表示程度为巨大)2. 表示非常之意“的”字还可以单独使用,来加强形容词或副词的语气。

例如:- 我真的喜欢这个节目 (表示强调真实性)- 天气热得要命 (表示极端程度)五、连接两个相似内容“的”字还可以用来连接两个相似内容,以加强信息表达。

例如:- 她说话有些像她妈妈的样子 ("她说话"和"她妈妈"都具有相似性质)- 某某公司与另外一家公司类似的产品 ("某某公司"和"另外一家公司"的产品相似)六、总结无论是用来表示所属关系、动作方式、数量程度,还是表示非常之意和连接相似内容,虚词“的”在汉语中起到了非常重要的作用。

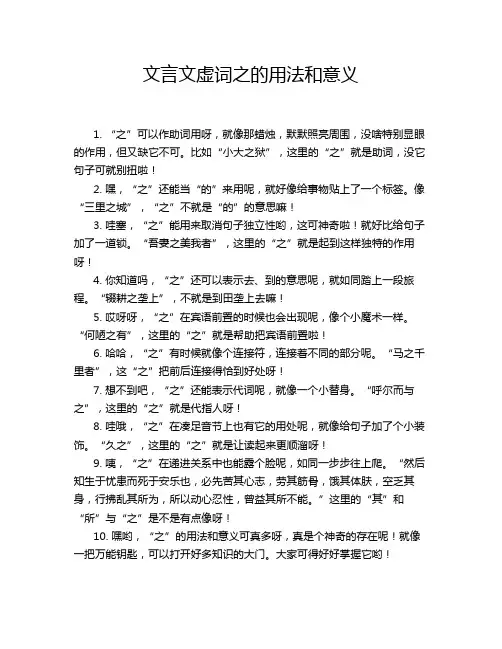

文言文虚词之的用法和意义1. “之”可以作助词用呀,就像那蜡烛,默默照亮周围,没啥特别显眼的作用,但又缺它不可。

比如“小大之狱”,这里的“之”就是助词,没它句子可就别扭啦!2. 嘿,“之”还能当“的”来用呢,就好像给事物贴上了一个标签。

像“三里之城”,“之”不就是“的”的意思嘛!3. 哇塞,“之”能用来取消句子独立性哟,这可神奇啦!就好比给句子加了一道锁。

“吾妻之美我者”,这里的“之”就是起到这样独特的作用呀!4. 你知道吗,“之”还可以表示去、到的意思呢,就如同踏上一段旅程。

“辍耕之垄上”,不就是到田垄上去嘛!5. 哎呀呀,“之”在宾语前置的时候也会出现呢,像个小魔术一样。

“何陋之有”,这里的“之”就是帮助把宾语前置啦!6. 哈哈,“之”有时候就像个连接符,连接着不同的部分呢。

“马之千里者”,这“之”把前后连接得恰到好处呀!7. 想不到吧,“之”还能表示代词呢,就像一个小替身。

“呼尔而与之”,这里的“之”就是代指人呀!8. 哇哦,“之”在凑足音节上也有它的用处呢,就像给句子加了个小装饰。

“久之”,这里的“之”就是让读起来更顺溜呀!9. 咦,“之”在递进关系中也能露个脸呢,如同一步步往上爬。

“然后知生于忧患而死于安乐也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

”这里的“其”和“所”与“之”是不是有点像呀!10. 嘿哟,“之”的用法和意义可真多呀,真是个神奇的存在呢!就像一把万能钥匙,可以打开好多知识的大门。

大家可得好好掌握它哟!我的观点结论就是:“之”这个虚词虽然小,但作用可不小,大家一定要认真去理解和运用它呀!。

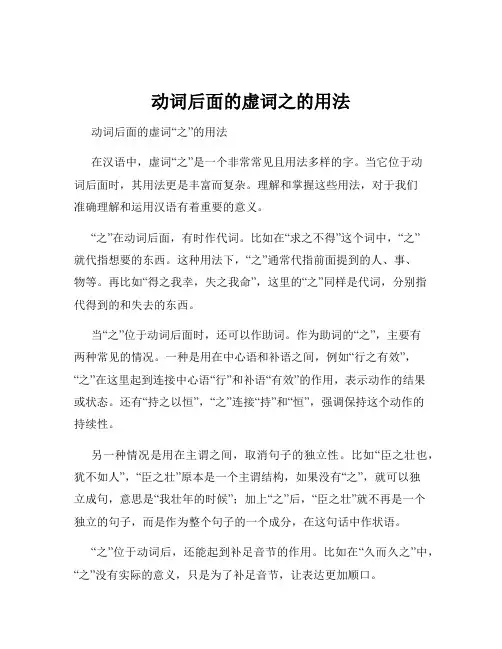

动词后面的虚词之的用法动词后面的虚词“之”的用法在汉语中,虚词“之”是一个非常常见且用法多样的字。

当它位于动词后面时,其用法更是丰富而复杂。

理解和掌握这些用法,对于我们准确理解和运用汉语有着重要的意义。

“之”在动词后面,有时作代词。

比如在“求之不得”这个词中,“之”就代指想要的东西。

这种用法下,“之”通常代指前面提到的人、事、物等。

再比如“得之我幸,失之我命”,这里的“之”同样是代词,分别指代得到的和失去的东西。

当“之”位于动词后面时,还可以作助词。

作为助词的“之”,主要有两种常见的情况。

一种是用在中心语和补语之间,例如“行之有效”,“之”在这里起到连接中心语“行”和补语“有效”的作用,表示动作的结果或状态。

还有“持之以恒”,“之”连接“持”和“恒”,强调保持这个动作的持续性。

另一种情况是用在主谓之间,取消句子的独立性。

比如“臣之壮也,犹不如人”,“臣之壮”原本是一个主谓结构,如果没有“之”,就可以独立成句,意思是“我壮年的时候”;加上“之”后,“臣之壮”就不再是一个独立的句子,而是作为整个句子的一个成分,在这句话中作状语。

“之”位于动词后,还能起到补足音节的作用。

比如在“久而久之”中,“之”没有实际的意义,只是为了补足音节,让表达更加顺口。

为了更好地理解动词后面“之”的用法,我们可以通过一些例句来具体分析。

比如“爱之深,责之切”,这里两个“之”都是代词,分别指代所爱和所责的对象。

再看“操之过急”,“之”在“操”后面,是补语的标志。

在古代文学作品中,动词后面“之”的用法更是丰富多样。

像《逍遥游》中的“鹏之徙于南冥也”,“之”用在主谓之间,取消句子独立性。

还有《劝学》里的“不如须臾之所学也”,“之”是助词,连接中心语和补语。

在实际的语言运用中,要准确判断动词后面“之”的用法,需要我们结合具体的语境和句子的结构来分析。

不能简单地一概而论,而要仔细揣摩其在句子中的作用和意义。

有时候,由于对“之”的用法理解不准确,可能会导致对句子的误解。

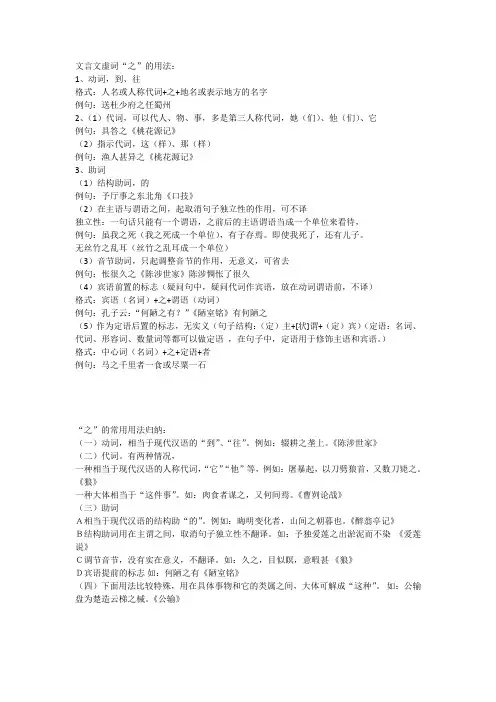

文言文虚词“之”的用法:1、动词,到、往格式:人名或人称代词+之+地名或表示地方的名字例句:送杜少府之任蜀州2、(1)代词,可以代人、物、事,多是第三人称代词,她(们)、他(们)、它例句:具答之《桃花源记》(2)指示代词,这(样)、那(样)例句:渔人甚异之《桃花源记》3、助词(1)结构助词,的例句:予厅事之东北角《口技》(2)在主语与谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译独立性:一句话只能有一个谓语,之前后的主语谓语当成一个单位来看待,例句:虽我之死(我之死成一个单位),有子存焉。

即使我死了,还有儿子。

无丝竹之乱耳(丝竹之乱耳成一个单位)(3)音节助词,只起调整音节的作用,无意义,可省去例句:怅很久之《陈涉世家》陈涉惆怅了很久(4)宾语前置的标志(疑问句中,疑问代词作宾语,放在动词谓语前,不译)格式:宾语(名词)+之+谓语(动词)例句:孔子云:“何陋之有?”《陋室铭》有何陋之(5)作为定语后置的标志,无实义(句子结构:(定)主+[状]谓+(定)宾)(定语:名词、代词、形容词、数量词等都可以做定语,在句子中,定语用于修饰主语和宾语。

)格式:中心词(名词)+之+定语+者例句:马之千里者一食或尽粟一石“之”的常用用法归纳:(一)动词,相当于现代汉语的“到”、“往”。

例如:辍耕之垄上。

《陈涉世家》(二)代词。

有两种情况,一种相当于现代汉语的人称代词,“它”“他”等,例如:屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

《狼》一种大体相当于“这件事”。

如:肉食者谋之,又何间焉。

《曹刿论战》(三)助词A相当于现代汉语的结构助“的”。

例如:晦明变化者,山间之朝暮也。

《醉翁亭记》B结构助词用在主谓之间,取消句子独立性不翻译。

如:予独爱莲之出淤泥而不染《爱莲说》C调节音节,没有实在意义,不翻译。

如:久之,目似瞑,意暇甚《狼》D宾语提前的标志如:何陋之有《陋室铭》(四)下面用法比较特殊,用在具体事物和它的类属之间,大体可解成“这种”。

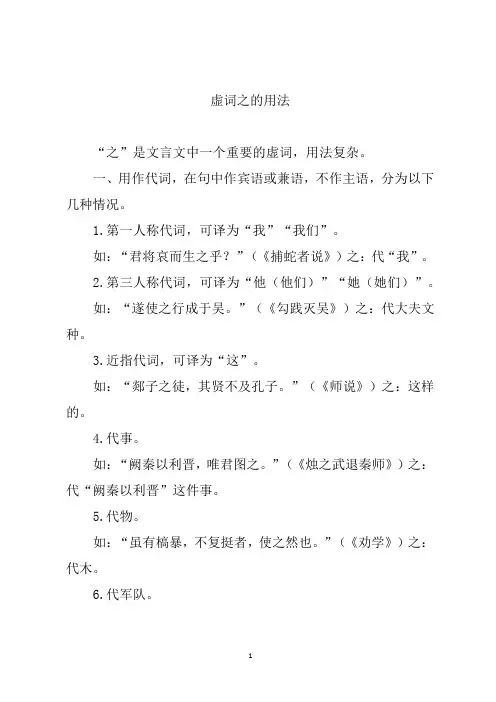

虚词之的用法“之”是文言文中一个重要的虚词,用法复杂。

一、用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”(《捕蛇者说》)之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他(他们)”“她(她们)”。

如:“遂使之行成于吴。

”(《勾践灭吴》)之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”(《师说》)之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”(《烛之武退秦师》)之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”(《劝学》)之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”(《烛之武退秦师》)之:代秦军。

二、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”(《烛之武退秦师》)“之”把动词“有”的宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”(《劝学》)“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(《马说》)“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

”(《游褒禅山记》)第二个“之”,是“得”的意思。

5.用在主谓之间,起取消句子独立性的作用,可不译,译时也可省去。

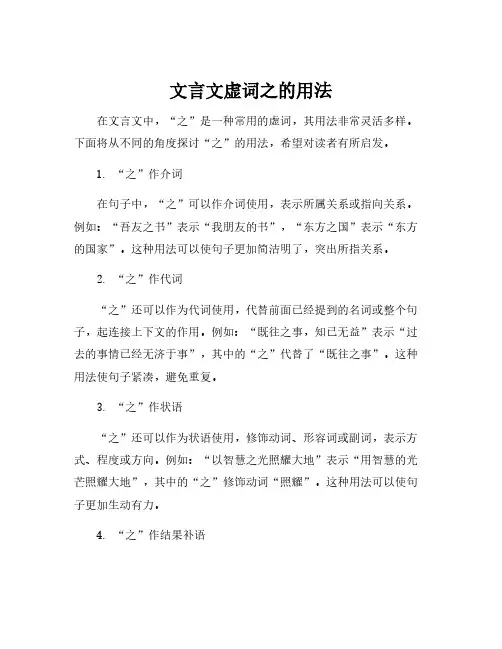

文言文虚词之的用法在文言文中,“之”是一种常用的虚词,其用法非常灵活多样。

下面将从不同的角度探讨“之”的用法,希望对读者有所启发。

1. “之”作介词在句子中,“之”可以作介词使用,表示所属关系或指向关系。

例如:“吾友之书”表示“我朋友的书”,“东方之国”表示“东方的国家”。

这种用法可以使句子更加简洁明了,突出所指关系。

2. “之”作代词“之”还可以作为代词使用,代替前面已经提到的名词或整个句子,起连接上下文的作用。

例如:“既往之事,知已无益”表示“过去的事情已经无济于事”,其中的“之”代替了“既往之事”。

这种用法使句子紧凑,避免重复。

3. “之”作状语“之”还可以作为状语使用,修饰动词、形容词或副词,表示方式、程度或方向。

例如:“以智慧之光照耀大地”表示“用智慧的光芒照耀大地”,其中的“之”修饰动词“照耀”。

这种用法可以使句子更加生动有力。

4. “之”作结果补语在某些动词和形容词后面,加上“之”作为结果补语,表示结果或程度。

例如:“鸟之歌美,花之香浓”表示“鸟儿的歌声美,花的香气浓郁”,其中的“之”起到强调结果或程度的作用。

这种用法使句子更加形象生动。

5. “之”作连词最后,“之”还可以作为连词使用,在句子中起连接作用。

例如:“知之为知之,不知为不知”表示“知道就是知道,不知道就是不知道”,其中的“之”连接两个并列的动词短语。

这种用法使句子结构紧凑,逻辑清晰。

总之,“之”作为文言文中常见的虚词,其用法多样,根据上下文的需要可以灵活使用。

掌握“之”的用法,可以丰富文言文的表达方式,使句子更加精炼、生动。

对于学习和理解文言文,掌握虚词“之”的用法非常重要,希望读者通过阅读本文能够对“之”有一个更深层次的理解。

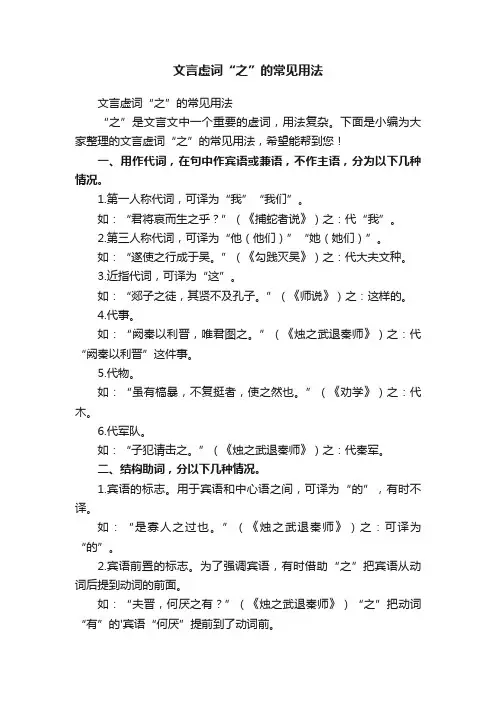

文言虚词“之”的常见用法文言虚词“之”的常见用法“之”是文言文中一个重要的虚词,用法复杂。

下面是小编为大家整理的文言虚词“之”的常见用法,希望能帮到您!一、用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”(《捕蛇者说》)之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他(他们)”“她(她们)”。

如:“遂使之行成于吴。

”(《勾践灭吴》)之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”(《师说》)之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”(《烛之武退秦师》)之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”(《劝学》)之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”(《烛之武退秦师》)之:代秦军。

二、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”(《烛之武退秦师》)“之”把动词“有”的'宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”(《劝学》)“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(《马说》)“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

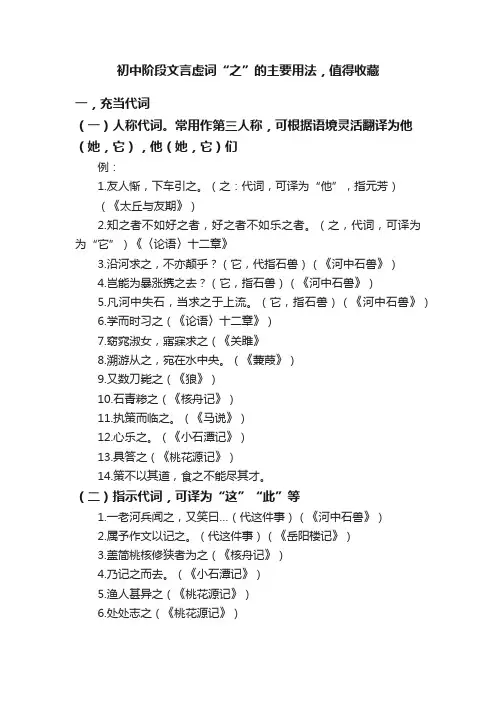

初中阶段文言虚词“之”的主要用法,值得收藏一,充当代词(一)人称代词。

常用作第三人称,可根据语境灵活翻译为他(她,它),他(她,它)们例:1.友人惭,下车引之。

(之:代词,可译为“他”,指元芳)(《太丘与友期》)2.知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

(之,代词,可译为为“它”)《〈论语〉十二章》3.沿河求之,不亦颠乎?(它,代指石兽)(《河中石兽》)4.岂能为暴涨携之去?(它,指石兽)(《河中石兽》)5.凡河中失石,当求之于上流。

(它,指石兽)(《河中石兽》)6.学而时习之(《论语〉十二章》)7.窈窕淑女,寤寐求之(《关雎》8.溯游从之,宛在水中央。

(《蒹葭》)9.又数刀毙之(《狼》)10.石青糁之(《核舟记》)11.执策而临之。

(《马说》)12.心乐之。

(《小石潭记》)13.具答之(《桃花源记》)14.策不以其道,食之不能尽其才。

(二)指示代词,可译为“这”“此”等1.一老河兵闻之,又笑曰…(代这件事)(《河中石兽》)2.属予作文以记之。

(代这件事)(《岳阳楼记》)3.盖简桃核修狭者为之(《核舟记》)4.乃记之而去。

(《小石潭记》)5.渔人甚异之(《桃花源记》)6.处处志之(《桃花源记》)二,充当助词,相当于“的”例:1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

(《爱莲说》)2.其反击之力…(《河中石兽》)3.然则天下之事…(《河中石兽》)4.山间之朝暮也。

(《醉翁亭记》)5.四时之景不同,而乐亦无穷也。

(《醉翁亭记》)6.山之僧曰智仙也(《醉翁亭记》)7.禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。

(《醉翁亭记》)8.此则岳阳楼之大观也,闲人之述备。

(《岳阳楼记》)9.览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)10.余尝求古仁人之心,异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)11.夫君子之行(《诫子书》)12.能以径寸之木(《核舟记》)13.关关雎鸠,在河之洲(《关雎》)14.所谓伊人,在水之湄(《蒹葭》)15.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

“之”用法

(1)作动词,“去,到,往”

吾欲之南海,何如?——《劝学》

送孟浩然之广陵——《送孟浩然之广陵》

规律:之+地点名词

(2)用做结构助词,“的”

于厅事之东北角——《口技》

水陆草木之花——《爱莲说》

能以径寸之木为宫室——《核舟记》

忘路之远近——《桃花源记》

规律:名词+之+名词

(3)助词,放在主谓之间,取消句子独立性,不译。

无丝竹之乱耳,午安牍之劳形——《陋室铭》

而两狼之并驱如故——《狼》

予独爱莲之出淤泥而不染——《爱莲说》

规律:主语+之+谓语

(4)起调解音节作用,不译。

久之,目似瞑,意暇甚——《狼》

怅恨久之——《陈涉世家》

(5)作宾语前置的标志,不译。

其此之谓乎——《虽有佳肴》(其为此之乎)

何陋之有——《陋室铭》

宋何罪之有——《公输》

(6)作定语后置的标志,不译。

蚓无爪牙之利,筋骨之强——《劝学》

马之千里者——《马说》

(7)作代词用,代人、代事、代物,代人多是第三人称,“他(们)、它(们)、她“(们)”

下车引之——《陈太丘与友期》

知之者不如好之者,好之者不如乐之者——《论语》十二章

渔人甚异之——《桃花源记》

撤屏视之——《口技》

执策而临之——《马说》

规律:动词+之。

中考文言虚词之的用法及练习(含答案)中考文言虚词复——【之】一、意义或用法:1、作代词1)指代人、事、物,译作“他(们)”“她”“它(们)”“这件事”等。

例:①愿陛下亲之信之。

②属予作文以记之。

③以刀劈狼首,又数刀毙之。

2)我。

例:君将哀而生之乎?3)指示代词:这,此。

例:①以君之力,曾不能损魁父之丘。

②有良田、美池、桑竹之属。

③公输盘为楚造云梯之械。

2、动词“往”,“到。

去”例:①又间令XXX之次所旁。

②辍耕之垄上。

③送杜少府之任蜀州。

④送XXX之广陵。

3、结构助词,用在定语和中心语(名词)之间,可译为"的",也可不译。

例:①近塞之人,死者十九。

②小大之狱。

③渤海之尾。

④公输盘之攻械尽。

4、助词,用在主谓之间,取消句子独立性,无实意。

①甚矣,汝之不惠。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

③大道之行也,天下为公。

5、助词,凑足音节,无实义。

例:①怅恨久之。

②鸣之而不能通其意。

③久之,目似瞑,意暇甚。

6、作宾语前置的标志,无义。

例:①何陋之有?②宋何罪之有?③莲之爱,同予者何人?7、作定语后置的标志。

例:居庙堂之高,处江湖之远。

8、表方位或时间的限定,相当于“以”。

例:①一室之内。

②郊田之外。

③四海之内。

二、判断“之”的用法(写选项即可)A、指代人、事、物,译作“他(们)”“她”“它(们)”“这件事”。

B、指示代词“这”。

C、动词“往”,“到了”“到。

去”。

D、结构助词"的"。

E、主谓之间,取消句子独立性,无实意。

F、凑足音节,无实义。

G、宾语前置的标志,无义。

H、定语后置的标志。

I、表方位或时间的限定,相当于“以”。

1、燕雀安知鸿鹄之志哉?(A)然足下卜之鬼乎?(B)又间令XXX之次所旁丛祠中(C)复立楚国之社稷。

2、天子之怒(A)庸夫之怒(B)士之怒(B)夫专诸之刺王僚也(I)布衣之士(B)。

3、时人莫之许也(A)。

4、此诚危急存亡之秋也(H)盖追先帝之殊遇(A)欲报之于陛下也(A)。

语文虚词之字用法分析在文言文中常用作代词、助词,有时也用作动词。

一、用作代词1.“之”常作第三人称代词,指代人、事、物,相当于“他(们)”、“她(们)”、“它(们)”,在句中作宾语。

例如:(1)桓侯故使人问之。

(《扁鹊见蔡桓公》)——桓侯特意派人去问他。

(2)择其善者而从之,其不善者而改之。

(《论语》六则)——选择他们的长处来学习它,他们不好的地方就改正它。

2有时也用作第一、第二人称代词,相当于“我(们)”、“你(们)”。

例如:君将哀而生之乎? (《捕蛇者说》)——您要怜悯(我)而让我活下去吗?3.用作指示代词,表近指或远指,相当于“这”、“这样的”、“那”、“那样的”。

例如:(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)——凭您的力量,并不能削平魁父这样的小山,能把太行、王屋(两座山)怎么样呢?(2)故为之说,以俟夫观人风者得焉。

(《捕蛇者说》)——所以(我)写了这篇文章,来等待那些考察民情的人得到它。

二、用作助词1.“之”用在定语和中心词之间,相当于“的”。

例如(1)君之病在肠胃,不治将益深。

(《扁鹊见蔡桓公》)——您的病已经到了肠胃里面,再不医治,将会更加严重。

(2)永之人争奔走焉。

(捕蛇者说》)——永州的百姓争着去做(捕蛇)这件事。

;2.“之”用在主语和谓语之间,取消句子的独立性,现代汉语中没有与此相当的词,可以不译。

例如:(1)虽我之死,有子存焉。

(《愚公移山》)——即使我死了,还有儿子活着呀。

(2)而两狼之并趋如故。

(狼》)——但是两只狼一起追赶(仍然)像先前一样。

3.“之”用在被提前的宾语和动词之间,是宾语提前的标志。

现代汉语中没有与此相当的'词,可以不译。

例如:(1)何陋之有?(《陋室铭》)——有什么简陋的呢?(2)惟弃秋之为听。

(《弃秋》)——只听弈秋的讲解。

4.“之”用在表示时间久暂的单音词或不及物动词之后,起调整音节或舒缓语气的作用,现代汉语中没有和它相当的词,可不译。

文言虚词"之"字用法归类汇总1.、用作代词(这一类较多):可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”(他们)、“它”(它们)、代事一般翻译为:这(些)、这样、这件事。

如:使之冲烟而飞鸣、为之怡然称快、驱之别院、昂首观之,项为之强、观之、学而时习之,不亦说乎、由,诲女知之(指:事物的道理)知之为知之,不知为不知(它)、择其善者而从之,其不善者而改之(它)、有一言而可以终身行之者乎(它)、下车引之(他)、人皆吊之(贺之)(他)\忽啼求之(这些东西)、传一乡秀才观之(他的诗)、邑人奇之(这件事)、余闻之也久(这件事)、卒之为众人(他)(最终他成为普通人)、数刀毙之、亦毙之(它)、受之天也(它,指聪明通惠,受之于天,从先天得到的)、彼其不受之天也(它)、不受之人(教育)、夫不受之天)、或以钱币乞之(他的诗)于舅家见之(他)、妇拍而呜之(他)、复投之(指骨头)、渔人甚异之、具答之、处处志之、闻之,欣然规往、箬蓬覆之、闭之,则右刻……、石青糁之、左臂挂念珠倚之、盖简桃核修狭者为之(它、工艺品,这只“小船”)、如鸣佩环,心乐之(这)、属予作文以记之、望之蔚然而深秀者、得之心而寓之酒也、而城居者未之知也、或置酒而招之、策之不以其道,食之不能尽其材、执策而临之、录毕,走送之、乃记之而去、属予作文以记之、此则岳阳楼之大观也、前人之述备亦、览物之情、予尝求古仁人之心、或异二者之为、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐、山之僧智仙也、名之者谁、醉翁之意不在酒、山水之间、山水之乐、山间之朝暮、山间之四时、四时之景不同、宴酣之乐、然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐、若脱笼之鹄、曝沙之鸟、呷浪之鳞、余之游将自此始、己亥之二月也、黔娄之妻有言……其言兹若人之俦乎、无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?、祗辱于奴隶人之手,、马之千里者(马中的日行千里的马)、虽有千里之能、每假借于藏书之家、益慕圣贤人之道、从乡之先达执经叩问、无鲜肥滋味之享、戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环、不知口体之奉不若人也、盖余之勤且艰若此、然足下卜之鬼乎(它)、楚人怜之(他)、固以怪之矣(这件事)、令辱之(他)、皆下之(它们)、杀之以应陈涉(他们)、受地于先王而守之、愿终守之、长跪而谢之曰(唐雎)、时人莫之许也(这件事)、先主器之(他)将军岂愿见之乎、将军宜枉驾顾之(他)、高祖因之以成帝业、先主解之曰(这)、欲报之于陛下也(它)悉以咨之(他们)、先帝称之曰能(他)、愿陛下亲之信之(他们)、子墨子闻之、愿借子杀之、请说之、宋无罪而攻之、吾即已言之王矣、欲窃之、子墨子九距之、环而攻之而不胜、委而去之、亲戚畔之、天下顺之、非独贤者有是心也,人皆有之、得之则生、呼(蹴)尔而与之、今为宫室之美为之、庄子往见之、子知之乎、鵷鶵过之、既已知吾知之而问我,我知之濠上也、问之客曰、孰视之、暮寝而思之、燕赵闻之、跳往助之、河曲智叟笑而止之曰、操蛇之神闻之、告之于帝2.、用作助词:(一)结构助词,定语的标志(这一类最多)。

如何判断之在文言文中的用法一、引言在学习和阅读文言文时,我们经常会遇到一个特殊的词语“之”,它在句子中是一个副词性成分,表示一种关系或表示动作结果。

然而,在不同的上下文中,“之”有着不同的使用方式和含义。

因此,正确理解和判断“之”的用法对于理解句子的结构和含义至关重要。

本文将介绍“之”的常见用法并提供一些判断方法。

二、用作代词1. “之”可以在句子中充当代词,表示物体或事物的东西方面。

例如,“友谅以为知己,则亦可近於之矣。

”这里,“之”指代前文提到的“友谅以为知己”,即朋友间相互理解与信任的感情。

2. “之”也可以指示时间或地点。

“曰五日見君”。

这个例子中,“之”后表示将来某个具体时间点,即“五日”。

三、用作介词1. “之”可以用作介词,表示从属关系。

例如,“学而不思则罔,思而不学则殆。

”这个句子中,“思”与“学”是并列的两个动作,并通过介词“而”的帮助,使得“思”动作与“学”的动作相连。

在这里,“之”充当了介词的作用,表示两个动作之间的关系。

2. “之”也可以引导定语从句或形容词性短语。

例如,“吾之好学也乎?”这句话中,“好学”是对“吾”的修饰,而“之”则引导了一个形容词性短语来修饰主语。

四、用作副助词1. “之”可以在句子中充当一个副助词,表示缘故或原因。

“昔人有言曰:为善最乐者必由良知飨於之。

”这个例子中,“於之”表示原因,即通过良知的满足使人们能够实现为善的快乐。

2. “之”还可以表示方向或路径。

“他三年不出門而如此”,其中,“出門而如此”的意思是他在外面经历了很多事情后回到家中。

五、用在固定词组中1. 在一些固定的词组中,“之”的使用方式是固定的。

例如,“内外有别”,这个短语中,“之”起到了连接两个名词“内”和“外”的作用,表示二者存在明显区别。

2. 另外一个常见的例子是“以……为之”,表示以某个目的或目标来行动。

“以友情为之助人”即是通过友情来帮助他人。

六、判断方法1. 通读整个句子,理解上下文并注意句子结构。

⾼考⽂⾔⽂虚词之的⽤法和意义在虚词的⽤法上,很注重语感的练习,若⾮要在语感之上总结出⼀套体系,则可能某⼀个虚词便会极其庞杂。

下⾯,仅以“之”字⽤法作出说明。

常见⽂⾔虚词之的⽤法(⼀)代词1.第三⼈称代词:他、她、它(们)。

有时灵活运⽤为第⼀⼈称或第⼆⼈称。

(1)太后盛⽓⽽揖之。

(《触龙说赵太后》)(2)不知将军宽之⾄此也!(《廉颇蔺相如列传》)(3)然语之,⼜恐汝⽇⽇为吾担忧。

(《与妻书》)2.指⽰代词:这,此。

(1)夫⼦欲之,吾⼆⾂者皆不欲也。

(《季⽒将伐颛臾》)(2)君⼦疾夫舍⽈欲之⽽必为之辞。

(《季⽒将伐颛臾》)(3)之⼆⾍⼜何知!(《逍遥游》)(⼆)助词1.相当于现代汉语的“的”,放在定语和中⼼语之间。

虎兕出于柙,龟⽟毁于椟中,是谁之过与?(《季⽒将伐颛臾》)2.放在主语和谓语之间,取消句⼦的独⽴性。

⾂之壮也,犹不如⼈;今⽼矣,⽆能为也已。

(《烛之武退秦师》)3.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语前置的标志。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)4.放在倒置的定语与中⼼语之间,作为定语后置的标志。

蚓⽆⽖⽛之利,筋⾻之强。

(《劝学》)5.⽤在时间名词或动词(多为不及物动词)后⾯,凑⾜⾳节,没有实在意义。

填然⿎之,兵刃既接,弃甲曳兵⽽⾛。

(《寡⼈之于国也》)(三)动词,到……去胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)“之”的⽤法详解语⽂教材⽂⾔⽂中,“之”字出现较多,⽤法也较复杂,有作代词⽤的,也有作助词、动词⽤的;区分起来需多注意。

⼀、“之”作动词“之”做动词,多作“到”、“往”、“去”等解。

例:1、吾欲之南海,何如?——《蜀鄙⼆僧》2、送孟浩然之⼴陵——《送孟浩然之⼴陵》3、送杜少府之任蜀州——《送杜少府之任蜀州》4、辍耕之垄上。

——《陈涉世家》分析以上例⼦,我们知道“之”⽤作动词也是有规律可循的。

动词“之”的后⾯⼀般会跟⼀个地点名词,如例句中的“南海”、“⼴陵”、“蜀州”、“垄上”;前⾯有⼈名或⼈称代词,如例句中的“吾”、“孟浩然”、“杜少府”,例4中虽没直接出现⼈名,但很明显是承前省略了陈涉这⼀⼈名。