德国鲁尔区的探索

- 格式:doc

- 大小:575.75 KB

- 文档页数:5

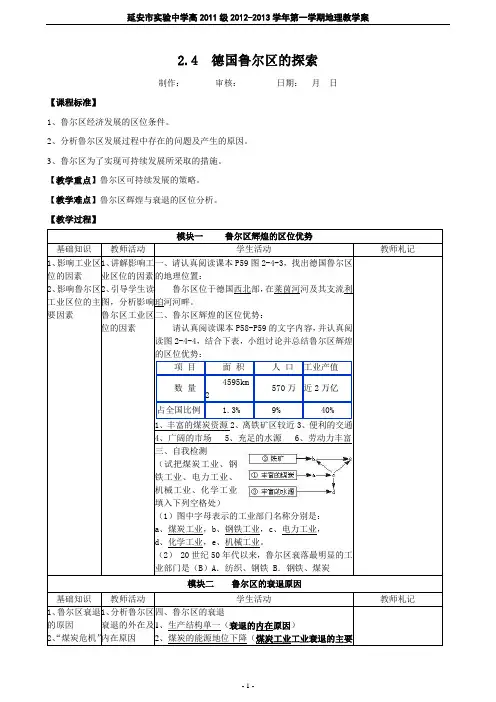

第二章区域可持续发展第四节德国鲁尔区的探索【课标要求】以某区域为例,分析该区域能源和矿产资源的合理开发与区域可持续发展的关系。

学生情况分析:学生已经在“必修二第三章第二节工业区位”一节中,学习了工业区位,工业地域的形成条件和发展特点。

在“必修二第四章人类与地理环境的协调发展”一章中,学习了可持续发展的相关内容。

因而可以必修二中的知识综合应用到本节,将区位分析的方法运用到鲁尔区可持续发展的分析中来。

本章前三节,已经学习了三个区域可持续发展的案例,对于本节内容学习方法有一定基础。

教材分析:本节内容以世界著名的鲁尔工业区的发展为例,分析能源和矿产资源的合理开发与区域可持续发展的关系。

本节以鲁尔区发展过程中的两个阶段为线索。

首先,在“鲁尔区辉煌与衰退的区位分析”标题下,用地理学最重要的区位分析方法,分析了鲁尔区的辉煌和衰落。

然后,以“鲁尔区可持续发展的有益探索”为题,分析该工业区是如何换发新的生机。

第一部分是难点,难在用区位分析的方法去理解为何曾经“辉煌”又步入“衰退”。

第二部分是重点,本节的中心内容是如何处理好能源和矿产资源合理开发和区域可持续发展的关系。

本节全面系统地分析了鲁尔区这个曾经以能源和矿产资源开发为起点的工业区,在谋求区域可持续发展的过程中,采取了各种行之有效的策略。

而且在本节内容的基础之上,总结出以矿产资源开发为主导产业的区域,在发展过程中遇到的主要问题和对策。

【学习目标】1.用区位分析的方法,分析鲁尔区经济辉煌和衰退的原因。

2.探索鲁尔区可持续发展的途径,思考传统工业城市的可持续发展对策3.通过“辽中南工业区”补充案例的学习,归纳传统工业城市的可持续发展对策。

【教学重点】鲁尔区可持续发展的策略。

【教学难点】鲁尔区辉煌与衰退的区位分析。

【教学方法】启发式、探究式【教学资源】教材、地图册【教学过程】【教学反馈】【板书设计】第四节德国鲁尔区的探索。

《德国鲁尔区的探索》导学案一、学习目标1、了解德国鲁尔区发展的区位优势。

2、分析德国鲁尔区衰落的原因。

3、探讨德国鲁尔区可持续发展的策略。

二、知识梳理(一)鲁尔区的区位优势1、丰富的煤炭资源鲁尔区煤炭储量大,开采条件好。

煤炭地质储量为 2190 亿吨,占全国总储量的 3/4。

其中,经济可采储量约 220 亿吨,占全国 90%。

2、离铁矿区较近鲁尔区的铁矿石初期主要来自法国的洛林铁矿,后期则来自瑞典等国。

虽然距离铁矿区较远,但通过便捷的交通可以顺利运入。

3、充沛的水源鲁尔区内有多条河流,如莱茵河、鲁尔河、利珀河等,提供了丰富的水资源。

4、便捷的水陆交通鲁尔区位于欧洲中部陆上交通的十字路口,铁路、公路运输发达。

此外,莱茵河、鲁尔河、利珀河等天然河流和四条人工运河,连成一体,形成了发达的内河航运网络。

5、广阔的市场德国以及西欧发达的工业,为鲁尔区的工业生产提供了广阔的市场。

(二)鲁尔区衰落的原因1、生产结构单一鲁尔区的工业生产以煤炭工业为基础,以钢铁工业为主导,高度集中于少数重工业部门。

2、煤炭的能源地位下降20 世纪 50 年代以后,随着石油和天然气的广泛使用,煤炭在世界能源消费构成中的比重逐渐减少。

3、世界性钢铁过剩随着技术的进步,钢铁替代品的出现,以及产钢和出口钢的国家越来越多,世界钢铁市场竞争激烈,导致世界性钢铁过剩。

4、新技术革命的冲击新技术革命产生了一大批新兴工业部门,也改变了传统的工业生产和组织方式。

鲁尔区工业企业传统的生产和组织方式不适应时代发展的要求,并且用地紧张、环境污染严重等问题,也阻碍了新技术产业的发展。

(三)鲁尔区可持续发展的策略1、调整产业结构(1)对传统工业进行改造。

(2)发展新兴产业和第三产业,促进经济结构多元化。

2、调整工业布局为就近获得通过鹿特丹港进口的铁矿石,钢铁工业向西部沿海转移。

3、加强交通建设完善了交通运输网,提高了区域的综合运输能力。

4、发展科技加大科技投入,推动技术创新,提高企业的竞争力。

德国鲁尔区的探索备考策略

1.研究最近几年高考真题,掌握本知识点的命题形式,进而预测其命题趋势。

研究和训练高考真题,可以掌握本知识点的命题形式,结合考点和考题,复习相关知识,做到有的放矢地备考。

2.夯实基础知识,构建知识网络体系。

(1)主线框架

(2)鲁尔区传统产业衰落的原因

(3)图示法记忆鲁尔区工业部门

(4)促进鲁尔区可持续发展的主要措施,其联系如下图所示:

3.针对考点,精选高考真题和模拟题,自主命制试题,扎实训练。

考点、真题、模拟题一遍过,整理错题本,便于复习备用。

《德国鲁尔区的探索》教学设计

考虑到本节内容是必修三第二章第四节的内容,内容难度不大,但是这节课却是一个典型的案例,就是传统工业区的发展、衰退和振兴,如果只是泛泛的讲述,必定没有什么吸引力,也不能锻炼学生的地理思维能力,基于此,本节课的设计特点如下:

1、设计两个学生活动,一个是通过教材资料,分析鲁尔区的发展条件,另一个是根据给定的5个材料,综合分析鲁尔区衰退的原因,第一个活动比较简单,学生只需要归纳总结即可,第二个活动复杂一些,给的材料有些事课外的,需要认真分析。

2、进行知识的迁移运用,学习的虽然是国外的例子,但是在中国,很多地区面临和鲁尔区一样的情况,那么如何根据区域实际情况采取相应的措施?鲁尔区的经验能否照搬?这也是学完这节课后学生能够回答的问题。

【分析教学目标】

1.结合资料,分析鲁尔区发展的区位优势;(区域认知)

2.运用资料分析鲁尔工业区出现衰退的原因。

(综合思维)

3.针对鲁尔区衰退的原因,总结其可持续发展的措施。

4.通过案例分析,树立正确的资源观。

【教学重、难点以及突破方法】

1.重点:分析鲁尔区发展的区位优势;分析鲁尔工业区出现衰退的原因;鲁尔区可持续发展的措施

2.难点:运用资料分析鲁尔区衰退的原因。

3.突破方法:以学生探究活动为主,通过小组合作研究和展示,共同讨论完成。

3、

【导入】

二战时期,德军的武器装备非常先进,飞机、大炮、坦克,应有尽有,尤其是大型的武器装备,那么这些武器都产自哪里?

【设计意图】由武器引入,能够引起学生的兴趣,同时也说明了这个地区工业的发展对整个国家的重要性。

【教学过程】

一、鲁尔区的区位条件

给学生展示鲁尔区所在的位置(欧洲地图和德国地图),让学生根据地图说出鲁尔区的地理位置,然后给出文字资料,介绍鲁尔区的概况,让学生体会鲁尔区的辉煌和在世界工业发展中的地位。

【设计意图】体现地理学的基本特征——用地图作为语言,并检验学生的看图能力。

【探究活动一】给定材料:课本58页文字资料、59页第一段及图2-4-4,归纳总结鲁尔区的优势区位条件。

【资料】课本58页文字资料、59页第一段及图2-4-4

教材上有四段文字叙述,本次探究要求学生能够根据课本文字资料,归纳总结鲁尔区的优势条件,要求要点突出,语言简练。

【设计意图】通过此环节,培养学生提取信息的能力、归纳总结的能力。

【学生回答】鲁尔区的优势区位条件主要有:丰富的煤炭资源

距离铁矿近(强调是距离近)

水陆交通便利

丰富的水源

广阔的市场

【教师总结】鲁尔区正是借助了这些优势的自然条件和社会经济条件,在19世纪中叶以后的100多年里,录取加速发展,非常辉煌,被称为“德国工业的心脏”,在世界工业的发展历史上占据着非常重要的地位。

鲁尔区在这些条件下发展的工业主要是重工业,下面看一下鲁尔区工业部门之间的联系:

【设计意图】让学生看工业之间的联系,是为后面鲁尔区衰退原因中的“产业结构单一”的原因打下基础,便于学生理解。

【承转】鲁尔区在发展了100多年之后,随着世界经济的发展和变化,鲁尔区出现了衰退,那么鲁尔区在它发展的后期到底经历了什么从而导致了它的衰退?下面我们进行下一个探究活

动:根据所给的资料,总结归纳鲁尔区衰退的原因。

二、鲁尔区的衰退

【探究活动二】根据以下材料探究德国鲁尔区经济衰退的原因都有哪些?

材料一:鲁尔区的工业部门示意图

材料二:世界能源消费构成的变化示意图及鲁尔区煤层深度的变化

丰富的

煤炭资

源 运入铁矿 __工业

__工业 电力工业 丰富的水源 化学工业

机械工业

结论一:

结论二:

材料五:文字材料

【教师总结】鲁尔区衰退的原因:

单一的产业结构(煤炭危机、钢铁危机)

新技术革命的冲击(鲁尔区环境质量差、人才短缺,吸引力差)

【承转】鲁尔区在发展的后期,出现了煤炭危机和钢铁危机,还有新技术革命的冲击,那么面对这些问题,我们该如何去治理呢,下面咱们看一下德国政府采取了哪些措施促进了鲁尔区的可持续发展。

三、鲁尔区可持续发展的探索

【图片展示】鲁尔区煤炭、钢铁工业的变化、教材61页图2-4-8、鲁尔区的工业旅游

【结论】对传统产业进行合并和改造

发展新兴产业

重视发展第三产业

【图片展示】鲁尔区大学分布图、波鸿大学、杜伊斯堡大学

【结论】鲁尔区依托科研机构和高校推进产业转型

【图片展示】鲁尔区高速公路、水运、港口、高铁

【结论】鲁尔区建立发达的交通网络

【文字资料】德国政府投资设立环境保护机构,颁布环境保护法令,统一规划。

首先改造河流,解决水污染问题。

政府先后投资44亿欧元开展河流整治工程,在长达100公里的河面上先后建立起4个蓄水库、108个澄清池,净化污水。

其次,全区建立空气质量监测系统,在各工厂设置了回收有害气体及灰尘的装置,使大气污染得到了有效的控制。

与此同时,鲁尔工业区制定了“绿色空间”计划,在园区内大规模植树造林,营造“在公园里上班”的感觉。

【结论】大力开展环境保护

【教师总结】鲁尔区经过改造,经济复苏、环境改善,人地关系变得更加和谐。

四、学以致用

【课外拓展】要求学生课下查阅资料:1、我国东北地区的概况(东北工业发展过程中的问题和解决措施)2、我国其他资源枯竭城市的应对方法。