文言文翻译中的信与达

- 格式:doc

- 大小:12.50 KB

- 文档页数:2

如何准确翻译文言文文言是以古汉语为基础经过加工的书面语。

最早根据口语写成的书面语中可能就已经有了加工。

文言文是中国古代的一种书面语言组成的文章,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。

生活在现代的我们该如何准确翻译文言文呢?我们下面进行具体的分析:一、文言文翻译的标准:信、达、雅1、信:指的是译文要准确表达原文的意思,避免曲解原文的意思。

如:①有功绩,寻为上大夫:(因为)有功绩,不久(皇帝)加封(他)为上大夫。

②人穷则反本:人贫穷,就会追念本源。

(“穷”应译为“困顿”)那么,如何达到'信'的要求:要达到古文翻译'信'的要求,首先要忠实原文,不凭主观好恶随意增减意思,其次还要注意以下几方面的问题:1、注意古今词义、色彩的变化:⑴先帝不以臣卑鄙,猥自枉曲,三顾臣于草庐之中。

(色彩变化)译:先帝不因为我低贱鄙陋,降低身份,委屈自己,三次到草房中来看望我。

⑵璧有瑕,请指示王(单、双音节词的变化)译:璧上有斑点,请让我指出来给大王看。

⑶所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也(词义变化)译:(我)派遣军队守住函谷关的原因,是防备其他盗贼进来和意外变故2、注意词类活用现象⑴一狼径去,其一犬坐于前。

(名做状)译:一只狼径直地离开了,其中的(另一只)象狗一样坐在屠者的面前。

⑵君子死知已,提剑出燕京(为动)译:君子为知已而死,提着剑离开燕京。

⑶先生之恩,生死而肉骨也。

(《中山狼传》)(使动)译:先生的大恩,是使死了的人复生,使白骨长肉啊!3、注意有修辞的语句的翻译⑴乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(比喻)译:于是派蒙恬在北边修筑长城并守住边防⑵臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(借代)译:我认为老百姓之间的交往,尚且不相互欺骗,更何况大的国家呢?⑶何故怀瑾握瑜而自令见放为?(比喻)译:为什么要保持美玉一样高洁的品德而使自己被流放呢?4、注意有委婉说法的语句的翻译⑴若有从君惠而免之,三年将拜君赐如果仰赖贵国国君的恩惠,我们国君赦免了我们,三年后我们将要兴师报仇。

古文翻译一、直译和意译文言文的翻译,是指把用文言写成的文章,译成现代汉语。

文言文的翻译,是训练和提高古文阅读能力、检查和考核古汉语水平的重要手段。

文言文的翻译有两种:直译和意译。

所谓直译,是指基本上按照原文的字句来翻译,努力使原文中的每个词都能在译文中得到反映。

例如:原文:今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。

(《史记·陈涉世家》) 译文:如果现在真的用我们这群人假GD799说是公子扶苏、将军项燕的队伍,作为全国的倡导,一定会有许多响应的人。

所谓意译,是指不全按照原文字句、只按照原文的大意,笼统地加以翻译。

例如,上面那个例句可以译为:如果我们现在果真发动义举,向老百姓假称我们就是公子扶苏、将军项燕的军队,在全国带个头,那么,一定会有许多人响应我们,跟我们一起干。

一般来说,文言文的翻译应当采用直译,而不采用意译。

二、翻译的标准近代著名学者严复在翻译《天演论》时,首次提出了翻译的三项原则和标准,即“信、达、雅”。

他说:“译事三难:信、达、雅。

求其信已大难矣。

顾信不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

……信、达而外,求其尔雅。

”这也是古文翻译的标准。

1信所谓“信”,就是译文必须准确,必须忠实地表达原文的意思,不能以翻译者本人的意思来改变或替代原文的意思。

这是古文今译的最基本、最重要的标准。

为了做到“信”,必须正确地理解原文,真正读懂读通,搞清原文每一个字、词、句的含义和每一种语法现象。

例如:《列子·汤问》:“太形、王屋二山,方七百里,高万仞。

”有的人把“方七百里”译成“方圆七百里”,这就错了。

这儿的“方”,是“见方”的意思,即把大山的占地面积截长补短变成正方形计算,其边长叫“方”;而“方圆”则指周长。

又如,《史记·项羽本纪》:“沛公曰:‘君为我呼入,吾得兄事之。

’”有的人把“吾得兄事之”译成“我要像哥哥一样侍奉他”,这是不准确的。

“兄”在原句中是名词活用为状语,表示对待人的态度,如译成“像哥哥一样”,表义就可能产生分歧:刘邦究竟是把自己放在“哥哥”的地位上呢,还是把自己放在“弟弟”的地位上呢?因此,“兄”必须译成“像对待兄长一样”,“对待”二字不可少。

岁序更迭,时维甲子。

余忝居斯土,得遇仁者,感其慧眼识珠,特此以信达雅之文言,抒怀述怀,以表敬意。

吾辈生于华夏,承继千年文化,文言为吾国古典之瑰宝,其韵律悠扬,意境深远。

信达雅者,信实、达意、典雅也。

余欲借此信,以达吾心之所向,以雅文言之妙,抒发心中之情。

昔者孔子曰:“言之无文,行而不远。

”信达雅三者,实为文言之灵魂。

信者,诚也。

言必信,行必果,乃君子之风。

达者,达意也。

文以载道,言为心声,故言必达意,方显文章之真谛。

雅者,典雅也。

文言之美,在于其辞藻华丽,意境深远,使人读之,如饮甘露,如沐春风。

余尝游历四方,遍访名山大川,每至一地,必细细品味当地风土人情。

山川之美,令人叹为观止;民俗之异,使人留连忘返。

然余深知,山水之妙,在于其意;民俗之趣,在于其情。

是以余欲以文言之美,描绘山水之姿,叙述民俗之趣,使读者得窥我国之博大精深。

夫山水者,天地之精华,自然之瑰宝。

余尝游泰山,见其巍峨壮丽,如巨龙腾空;登华山,见其险峻奇绝,如苍鹰击空。

余欲以文言之美,描绘泰山之雄伟,华山之险峻,使读者仿佛置身其中,领略自然之美。

民俗者,民之精神,国之灵魂。

余尝游江南水乡,见其烟雨蒙蒙,如诗如画;游西北高原,见其广袤无垠,如梦如幻。

余欲以文言之美,叙述江南水乡之柔情,西北高原之豪放,使读者感受到我国民俗之独特魅力。

信达雅三者,非一日之功。

余欲潜心研究,苦心孤诣,以期在文言文写作上有所建树。

然余深知,文言之美,非一人之力所能成就。

余愿与天下同仁,共同传承发扬我国古典文化,让文言之美,永驻人间。

时至今日,吾国复兴之路,任重而道远。

余等青年,肩负重任,当奋发向前。

余愿以文言之美,激励同仁,共筑中国梦,共创美好未来。

敬祈仁者笑纳,不吝赐教。

顺颂时祺。

晚生某顿首再拜。

古文翻译----信、达、雅-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1古文翻译一、直译和意译文言文的翻译,是指把用文言写成的文章,译成现代汉语。

文言文的翻译,是训练和提高古文阅读能力、检查和考核古汉语水平的重要手段。

文言文的翻译有两种:直译和意译。

所谓直译,是指基本上按照原文的字句来翻译,努力使原文中的每个词都能在译文中得到反映。

例如:原文:今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。

(《史记·陈涉世家》)译文:如果现在真的用我们这群人假GD799说是公子扶苏、将军项燕的队伍,作为全国的倡导,一定会有许多响应的人。

所谓意译,是指不全按照原文字句、只按照原文的大意,笼统地加以翻译。

例如,上面那个例句可以译为:如果我们现在果真发动义举,向老百姓假称我们就是公子扶苏、将军项燕的军队,在全国带个头,那么,一定会有许多人响应我们,跟我们一起干。

一般来说,文言文的翻译应当采用直译,而不采用意译。

二、翻译的标准近代着名学者严复在翻译《天演论》时,首次提出了翻译的三项原则和标准,即“信、达、雅”。

他说:“译事三难:信、达、雅。

求其信已大难矣。

顾信不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

……信、达而外,求其尔雅。

”这也是古文翻译的标准。

1 信所谓“信”,就是译文必须准确,必须忠实地表达原文的意思,不能以翻译者本人的意思来改变或替代原文的意思。

这是古文今译的最基本、最重要的标准。

为了做到“信”,必须正确地理解原文,真正读懂读通,搞清原文每一个字、词、句的含义和每一种语法现象。

例如:《列子·汤问》:“太形、王屋二山,方七百里,高万仞。

”有的人把“方七百里”译成“方圆七百里”,这就错了。

这儿的“方”,是“见方”的意思,即把大山的占地面积截长补短变成正方形计算,其边长叫“方”;而“方圆”则指周长。

又如,《史记·项羽本纪》:“沛公曰:‘君为我呼入,吾得兄事之。

’”有的人把“吾得兄事之”译成“我要像哥哥一样侍奉他”,这是不准确的。

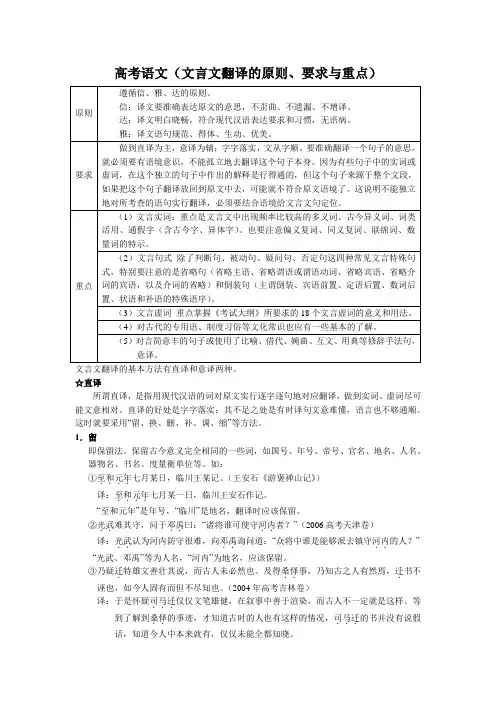

高考语文(文言文翻译的原则、要求与重点)文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。

☆直译所谓直译,是指用现代汉语的词对原文实行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。

直译的好处是字字落实;其不足之处是有时译句文意难懂,语言也不够通顺。

这时就要采用“留、换、删、补、调、缩”等方法。

1.留即保留法。

保留古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等。

如:①至和元年....七月某日,临川王某记。

(王安石《游褒禅山记》)译:至和元年....七月某一日,临川王安石作记。

“至和元年”是年号,“临川”是地名,翻译时应该保留。

②光武..者?”(2006高考天津卷)..难其守,问于邓禹..曰:“诸将谁可使守河内译:光武..的人?”..询问道:“众将中谁是能够派去镇守河内..认为河内防守很难,向邓禹“光武、邓禹”等为人名,“河内”为地名,应该保留。

③乃疑迁.特雄文善壮其说,而古人未必然也。

及得桑怿..事,乃知古之人有然焉,迁.书不诬也,如今人固有而但不尽知也。

(2004年高考吉林卷)译:于是怀疑司马迁...仅仅文笔雄健,在叙事中善于渲染,而古人不一定就是这样。

等到了解到桑怿..的事迹,才知道古时的人也有这样的情况,司马迁...的书并没有说假话,知道今人中本来就有,仅仅未能全都知晓。

“迁”、“桑怿”均为人名,故保留。

2.换即替换法。

有些词语意义已经发展,用法已经变化,语法已经不用,在译文中,应换这些古语为今语。

如:①先帝不以臣卑鄙..,猥自枉屈。

(诸葛亮《出师表》)这里的“卑鄙”应替换为“地位低、见识浅”。

文言中还有一些特称词语,即各个领域中的习惯用语,如“下车”、“乞骸骨”、“除”、“拜”、“左迁”,表时间、年龄、风俗的称谓等,翻译时也要换成现在的说法。

②伏.愿以崇俭虑远为法,以喜奢乐近为戒。

(2006年高考重庆卷)译:我希望(皇上)把崇尚节俭思虑长远作为准则,把喜好奢侈即时行乐作为警戒。

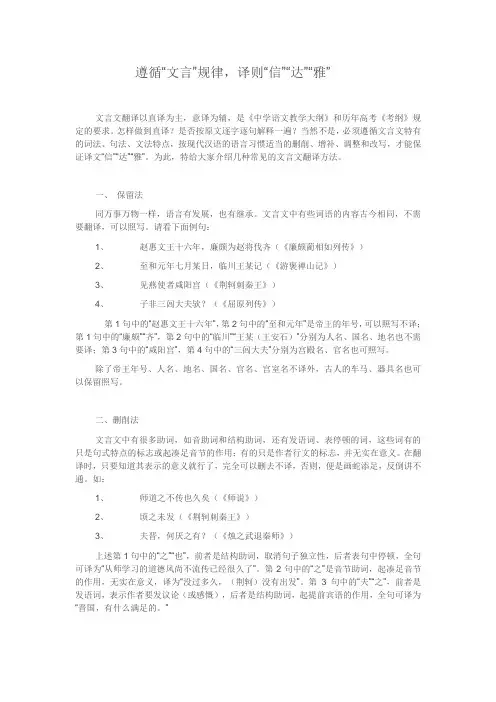

遵循“文言”规律,译则“信”“达”“雅”文言文翻译以直译为主,意译为辅,是《中学语文教学大纲》和历年高考《考纲》规定的要求。

怎样做到直译?是否按原文逐字逐句解释一遍?当然不是,必须遵循文言文特有的词法、句法、文法特点,按现代汉语的语言习惯适当的删削、增补、调整和改写,才能保证译文“信”“达”“雅”。

为此,特给大家介绍几种常见的文言文翻译方法。

一、保留法同万事万物一样,语言有发展,也有继承。

文言文中有些词语的内容古今相同,不需要翻译,可以照写。

请看下面例句:1、赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐(《廉颇蔺相如列传》)2、至和元年七月某日,临川王某记(《游褒禅山记》)3、见燕使者咸阳宫(《荆轲刺秦王》)4、子非三闾大夫欤?(《屈原列传》)第1句中的“赵惠文王十六年”,第2句中的“至和元年”是帝王的年号,可以照写不译;第1句中的“廉颇”“齐”,第2句中的“临川”“王某(王安石)”分别为人名、国名、地名也不需要译;第3句中的“咸阳宫”,第4句中的“三闾大夫”分别为宫殿名、官名也可照写。

除了帝王年号、人名、地名、国名、官名、宫室名不译外,古人的车马、器具名也可以保留照写。

二、删削法文言文中有很多助词,如音助词和结构助词,还有发语词、表停顿的词,这些词有的只是句式特点的标志或起凑足音节的作用;有的只是作者行文的标志,并无实在意义。

在翻译时,只要知道其表示的意义就行了,完全可以删去不译,否则,便是画蛇添足,反倒讲不通。

如:1、师道之不传也久矣(《师说》)2、顷之未发(《荆轲刺秦王》)3、夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)上述第1句中的“之”“也”,前者是结构助词,取消句子独立性,后者表句中停顿,全句可译为“从师学习的道德风尚不流传已经很久了”。

第2句中的“之”是音节助词,起凑足音节的作用,无实在意义,译为“没过多久,(荆轲)没有出发”。

第3句中的“夫”“之”,前者是发语词,表示作者要发议论(或感慨),后者是结构助词,起提前宾语的作用,全句可译为“晋国,有什么满足的。

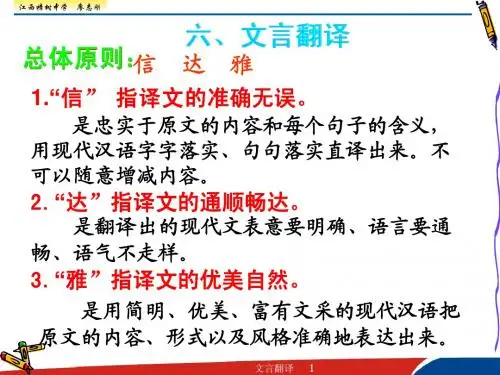

文言文翻译的原则和方法一、文言文直译的原则——信、达、雅1、“信”是忠实于原文的内容和每个句子的含义。

(“信”,就是译文要准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏、不增译。

)2、“达”就是翻译出的现代文表意要明确,语言要通畅。

(“达”,就是译文明白晓畅,符合现代汉语表达要求和习惯,无语病。

)3、“雅”就是用简明、优美、富有文采的现代汉语把原文的内容、形式以及风格准确表达出来。

(“雅”,就是译文语句规范、得体、生动、优美。

)二、注意:字字落实,直译为主,意译为辅。

1、直译,指译文要与原文保持对应关系,重要的词语要相应的落实,要尽力保持原文遣词造句的特点和相近的表达方式,力求语言风格也和原文一致。

2、意译,指着眼于表达原句的意思,在忠于原意的前提下,灵活翻译原文的词语,灵活处理原文的句子结构。

3、两者的关系是,只有在直译表达不了原文意旨的情况下,才在相关部分辅之以意译。

三、关于文言文的翻译方法,我们从以下三个方面来说明:(一)、文言文翻译的“六字诀”:对、留、换、删、补、调1、对:就是对译,要逐字逐句落实。

例1 郑人使我掌其北门之管。

(《左传•崤之战》)译文:郑国人让我掌管他们北门的钥匙。

2、留:就是保留古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等。

例2 至和元年七月某日,临川王某记。

(王安石《游褒禅山记》)译文:至和元年七月某一天,临川王安石记。

3、换:有些词语意义已经发展,用法已经改变,译文中应替换这些古语为今语。

(古今异义词)例3 先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈。

(诸葛亮《出师表》)译文:先帝不因为我地位低下、见识短浅,委屈自己降低身份(前来拜访)。

4、删:文言文中有些虚词的用法,在现代汉语中没有相应的词来替代,如果硬译反而别扭或累赘,翻译时可以删除。

这些词包括发语词、凑足音节的助词、倒装句的标志、句中停顿的词、个别连词以及偏义复词中的虚设成分等。

例4 师道之不传也久矣。

夫文言文者,古人之言也,其辞简而意赅,其义深而含蓄。

翻译文言文,非易事也。

盖文言文与白话文,如日月之异,虽同属天象,其光景各异。

故翻译文言文,必须讲究信、达、雅三者,方能不失原意,彰显古风。

信者,忠实于原文之意也。

翻译文言文,首当其冲者,即信。

信之要,在于忠实原文,不增不减,不曲解,不臆断。

翻译者当以原文为本,遵从其义,不得随意发挥。

如《论语》云:“学而时习之,不亦说乎?”若译为“学习之后,时常温习,岂不快乐乎?”则失之太远,宜译为“学而时习之,不亦乐乎?”方显忠实。

达者,译文流畅,易于理解也。

翻译文言文,不仅要求忠实于原文,更需使之通顺,易于理解。

达之要,在于使译文符合现代汉语的语法、修辞,使读者易于接受。

如《诗经》云:“青青子衿,悠悠我心。

”若译为“青青的衣领,悠悠的我的心”,则失之生硬。

宜译为“青青的衣领,挂在我心上”,方显达意。

雅者,译文文雅,不失古风也。

翻译文言文,贵在保持其文雅之质,不失古风。

雅之要,在于运用适当的文言词汇,保持文言文的韵味。

如《离骚》云:“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

”若译为“那些女子嫉妒我的蛾眉,诽谤我说我善于淫乱”,则失之通俗。

宜译为“众女嫉妒我蛾眉之秀,谣诼谓我善淫”,方显文雅。

信、达、雅三者,相辅相成,缺一不可。

翻译文言文,若只求信,而忽视达、雅,则译文生硬,不易理解;若只求达、雅,而忽视信,则译文失真,有悖原文。

故翻译文言文,须信、达、雅三者兼备。

翻译文言文,犹如画龙点睛,需细心揣摩,反复推敲。

译者当具备扎实的文言功底,广博的知识储备,敏锐的洞察力。

同时,还需有丰富的想象力和创造力,使译文既忠实于原文,又具有文采,不失古风。

总之,翻译文言文,讲究信、达、雅,乃翻译之道。

译者当以此为准则,努力提高自己的翻译水平,使古人之言得以传承,发扬光大。

如此,方可不负古人之遗风,不负时代之期望。

翻译文言文有三个基本原则:信、达、雅。

所谓信,就是指译文要准确无误,不误解、不遗漏、不增译;所谓达,就是指译文要通顺畅达无语病,符合汉代汉语的语法和用语习惯,做到字通句畅;所谓雅,就是指译文要优美自然,力求体现原文的语言特色,文笔优美富有表现力。

文言文翻译常用的十种方法:留:专有名词、国号、年号、地名、人名、物名、职称、器皿等,可照录不翻译。

比如:陈胜自立为将军,吴广为都尉。

(《陈涉世家》)将军和都尉都是官名,照录不翻译。

删:删去不需要翻译的词。

比如《曹刿论战》“夫战,勇气也。

”这里的“夫”为发语词,翻译时应该删去。

《狼》:“肉已尽矣,而两狼之并驱如故。

”这里的“之”起补足音节的作用,没有实意,应该删去。

补:翻译时应补出省略的成分。

比如《两小儿辩日》:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”。

翻译时在“如盘盂”前补出形容词性谓语“小”。

换:翻译时应把古词换成现代词。

如《观潮》:“每岁京尹出浙江亭校阅水军。

”这里的“岁”应换成“年”。

调:翻译时,有些句子(谓语前置、定语后置、宾语前置、介宾结构后置等)的词序需要调整。

如《愚公移山》:“甚矣,汝之不惠!”可以调整为“汝之不惠甚矣”的形式。

选:选用恰当的词义翻译。

文言文中一词多义的情况比较常见,因此选用恰当的词义进行翻译,已经成为文言文翻译的难点。

如《出师表》:“三顾臣于草庐之中”,这里的“顾”是一个多义词,有多种解释:回头看、看、探问、拜访、顾惜、顾念、考虑,在本句中用“拜访”最为恰当。

译:译出实词、虚词、活用的词和通假字。

如《核舟记》:“石青糁之。

”这里的“糁”是名词活用为动词,翻译时必须译出。

意:意译。

文言文中的比喻、借代等意义,直译会不明白,应用意译。

如《鸿门宴》:“秋毫不敢有所近。

”直译:连秋天里野兽的毫毛也不敢接近。

意译:连最小的东西都不敢占有。

总之,翻译方法的运用不是孤立的,往往是几种方法的综合运用。

要结合具体的语境,根据表达的需要灵活运用,以达到文言文翻译的“信达雅”。

文言文翻译的十个要点文言文阅读的根本目的是解释,而现代人理解文言文必须按现代汉语的习惯来进行。

一般地说,好的翻译有三个标准:信、达、雅。

所谓“信”,就是准确,就是对文中的每一个字都要敲真听响,字字有着落,句句有交代,能把原文的思想、情感、语气等切实地传达出来。

“达”就是通达,通顺,符合现代汉语的规范,明白而通畅,而不是文白夹杂,让人似懂非懂。

特别是句与句之间、段与段之间,要衔接连贯,而不能断断续续,生硬散漫。

“雅”就是要生动、优美,要能译出文章的意趣,译出文章的风格等。

当然,对于中学生来说,重要的还是“信”和“达”的问题。

要准确地翻译文言句段,必须首先能准确地理解该句段的意思,然后才是找到适当的现代汉语的语词来进行对译。

对于某一句话的翻译,更要能在读懂原文语段意思的基础上,瞻前顾后,把握语脉,准确地把握句子的意思。

具体来说,翻译时一定要注意以下十点。

一、调整。

文言文中有些语序和现代汉语不同,如宾语前置、定语后置、介宾短语后置、副词充当句子的谓语或补语等,这都要求按照现代汉语的习惯加以调整。

如:1.范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三。

(《鸿门宴》)2.三岁贯汝,莫我肯顾。

(《诗经?硕鼠》)3.石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)例1中的“三”表示“举所佩玉玦”的次数,按现代汉语的习惯应当译为“三次举起他所佩带的玉玦”。

例2中的“我”是“肯顾”的对象,译时应当调整为“不肯顾惜我”。

例3里的“铿然有声者”是说“石”的特点的,定语后置于中心语之后,译时当调整为“敲击时可以发出铿铿的响声的石头”。

二、添加。

文言文中的名词(包括名词性短语)、数量词做了句子的谓语及一些数词的习惯省略用法,翻译时一般要按现代汉语的习惯,加上一些恰当的动词,使之变成动词谓语句。

4.戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!(《阿房宫赋》)5.盖予所至,比好游者尚不能十一。

(《游褒禅山记》)例4里的“可怜焦土”,直接对阿房宫被焚后的情况进行描绘,应当译为“可惜都化成了一片焦土”。

文言文翻译中的信与达

作者:王厚军

来源:《语文教学与研究(教研天地)》2006年第07期

“信、达、雅”本是严复先生作为衡量翻译外文好坏的三点标准,现多借用为评价翻译文言文的标准。

这里,笔者结合近几年全国卷语文高考题来具体解读“信”与“达”——就中学生来说,“雅”是较高的要求,此处不讨论——以期对考生有所启迪。

“信”,就是要求译文准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏,也不随意增减意思,也就是不“走样”。

要做到“信”,原则上必须以直译为主,所谓直译,就是严格按原文字句一一译出,竭力保留原文用词造句的特点,力求风格也和原文一致;在难于直译时辅以意译。

意译,则是按原文表达的大意来翻译,不拘泥于原文的字句。

如2005年的试题:

(1)侠曰:“以口腹役人,吾所不为也。

”乃悉罢之。

有的考生把“吾所不为也”译为:我所不做的;也有译为:不是我所愿意做的。

乍一看,都挺通顺的。

其实,这样的翻译就不能算是忠实于原文,也是考生不细致、不严谨地表现。

前一种译文忽视了不起眼的虚词“也”(在这里表判断),若注意到这一点,此句就可译为:是我不做的事。

这样就准确地表达出了原文的意思。

显见,后一种译文与正确的译文便似是而非,个中道理无庸赘述。

有的考生把“乃悉罢之”译为:打发走他们。

这种译法带有极大的随意性、想当然,无意识地将“乃”“悉”丢了;看不出“罢”在文中的使动用法,当然不能正确的译出原文意思——于是把他们全都遣散了。

再如2004年的试题:

(2)隐处穷泽,身自耕佣。

邻县士民慕其德,就居止者百余家。

有的考生把“身自耕佣”译为:亲自种地。

把“士民”译为:百姓。

考生没有做到“字字落实”,若考生心中有文言文中很少有双音节词这个理念,“耕佣”也能译为:种田做工。

把“士民”译为:士人百姓(民众)。

再看2005年的试题:

(2)裴侠危笃若此而不废忧公,因闻鼓声,疾病遂愈,此岂非天佑其勤恪也?

有的考生把“疾病遂愈”译为:小病大病都痊愈了。

考生未进入语境中,这一句话前面有“危笃若此”(着重号为笔者所加,下同),可见“疾病”是“大病”“重病”意;从另一角度上说,此句中的“疾病”是文言文中的偏义复词现象,偏指“病”。

同样的道理,2004年的试题:(1)郡不产谷实,而海出珠宝,与交址比境,常通商贩,贸籴粮食。

“贸籴粮食”就被有的考生译为:买卖粮食。

实际上前文有“郡不产谷实”,所以“贸籴”实际上只能是“籴”——购买,买入。

“达”,就是要求译文明白通顺,符合现代汉语的表述习惯,没有语病。

这里要特别注意处理一些修辞格和词类活用的现象。

如2005年的试题(1)中“罢”的译法;而“口腹”就被有的考生译为:嘴巴和肚子,这里本是指糊口、填饱肚子意,指饮食,属借代的用法。

2003年试题(1)裴矩遂能廷折,不肯面从。

“廷”与“面”此处均为名词作状语。

此外,一些文言句子的语序,有时必须改变。

如由“于”“以”等组成的介宾短语,在文言文中常作补语,译为现代汉语时要改为状语;遇到宾语前置现象,译时也必须改变语序。

句中一些省略成分,有时需补出;否则,意思就不明确。

这些都是翻译的常识性知识,可操作性很强,考生要做到知己知彼。

其实,“信”与“达”有时是难以分开的,两者相辅相成:它们是打开文言翻译这把古锁的两把金钥匙。