斫琴师陈卫国给古琴学习者的十个建议

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

古筝大师给你的十条建议上古筝课时老师经常说的一句话是,坚持每天练琴。

但其实,学好古筝远远不止每天练习,还有很多地方需要做到位。

下面这10点建议就让很多学古筝的朋友受益:1、学习完整的乐曲。

学习歌曲片段比学习整首乐曲确实简单得多。

但在别人面前弹20首歌的片段,却不能完整弹出一支曲子,也不算厉害对不对。

2、不要放弃。

有时进步会慢得令人着急。

不要心烦,坚持练习你一定会得到回报的。

3、多和比自己弹得好的人交流。

看人弹琴也是一种学习。

请教是一个好的习惯,你会发现其实别人都很愿意与你分享弹琴的经验的。

4、找些比自己弹得差的人,教他们。

你或许不是一个很好的古筝教师,但把自己所会的知识传授给别人,会得到很好的感觉。

这其实也是一种学习的途径。

教学能让你从另一个角度来思考问题,当你把一个概念解释给其他人的时候,你经常从中又能发现新的东西。

而且,当你能弹出一些他不会的东西时,你会有种满足感,这对建立自己的自信心很有好处。

5、虚心接受夸奖和批评。

保持谦卑和感谢,心态要平稳。

6、不要向别人吹嘘你弹得有多好,或总抱怨你弹得有多差劲:让实际的弹奏为你说话。

让褒奖的话来自他人,而不是你自己。

让别人来真心地评价你地弹奏。

自我批评是一种好事,但不要总是把它挂在嘴上,它会阻碍你的进步。

7、不管你有多棒,你也可能成不了演奏家。

看看周围吧,有成千上万的好得不能再好的古筝演奏者,有的人很成功,有的人却没有得到丝毫的名誉。

这没什么。

不要让这些干扰你。

你要做的就是不停地弹琴,弹得好一点,再好一点,让音乐成为一种快乐。

8、生命中的每一天都要弹琴。

每天都要弹一会儿琴,哪怕只是练练音阶或和弦进行。

不是每天都能有重大突破的,但积累起来,总有一天会有突破。

成就来自不停的努力。

9、给自己录音。

不管你对自己的声音看法如何,一定要养成在练习时录音的习惯。

当你有了新的想法,也把它录下来。

从现在开始,积攒你的录音带。

以后的一天你从头来听,会感到自己的进步的。

你甚至会从某些旧的东西中得到新的灵感。

陈卫国为斫琴良材“三顾茅庐”

古琴是中国的传统乐器,有着三千年以上历史,被古代文人视为高雅的代表,传承至今浓缩着中华文明的渊远文化。

而斫琴的技艺,也随之充满了人文气息。

陈卫国作为一名斫琴师,对斫琴技艺十分讲究,始终严格的遵循着师傅传承下来的手艺,其中对斫琴良材颇为执着。

一次路过某地偶遇村民正在扒一座老旧房屋,发现其房梁是一老杉木,正是制作古琴的难得珍品,激动之下便上前求购。

仓促之间陈卫国先生并未得偿所愿,依依不舍离开之时,还不忘叮嘱千万不要随意处置这根老房梁。

回家之后,陈卫国先生更是连夜准备,第二天再次回村求购。

因为各种原因,陈卫国先生又一次失望而归。

然而两天之后,准备充分的陈卫国先生第三次踏进这户村民家中。

最终,这位村民被陈卫国先生的执着所打动,同意将老房梁出售给陈卫国先生。

虽然花尽了积蓄,但得到珍贵良材后的激动之情还是让陈卫国先生坐卧难安,待这根老杉木如同稀世珍宝。

陈卫国先生接触古琴近三十年,斫琴也有二十余年,对古琴由盛到衰再受到追捧十分感慨,同时也担忧,随着森林资源的消耗,斫琴良材越来越难寻,为了一副良材,往往要奔波全国各地。

再过几年,也许稍好的木材都会变得稀少,到时候古琴行业又会迎来一个巨大的挑战!

因为优秀的良材和无数心血是酝酿一架好琴不可或缺的条件,无

论哪方面偷工减料都不可能做出一架好琴。

对这方面,陈卫国先生难得的不通人情。

陈卫国先生一直认为,斫琴是一门古老的技艺,每个动作、每道工序,都需要全身心投入,每一个决定,都要“瞻前顾后”,马虎不得!

工作室中传出的那一声声沉稳的刀削斧凿之音,正是对这门技艺以及陈卫国先生斫琴态度的最好诠释。

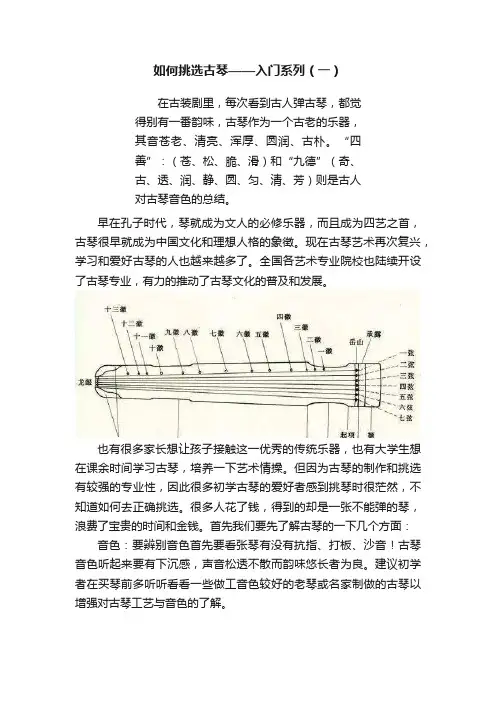

如何挑选古琴——入门系列(一)在古装剧里,每次看到古人弹古琴,都觉得别有一番韵味,古琴作为一个古老的乐器,其音苍老、清亮、浑厚、圆润、古朴。

“四善”:(苍、松、脆、滑)和“九德”(奇、古、透、润、静、圆、匀、清、芳)则是古人对古琴音色的总结。

早在孔子时代,琴就成为文人的必修乐器,而且成为四艺之首,古琴很早就成为中国文化和理想人格的象徵。

现在古琴艺术再次复兴,学习和爱好古琴的人也越来越多了。

全国各艺术专业院校也陆续开设了古琴专业,有力的推动了古琴文化的普及和发展。

也有很多家长想让孩子接触这一优秀的传统乐器,也有大学生想在课余时间学习古琴,培养一下艺术情操。

但因为古琴的制作和挑选有较强的专业性,因此很多初学古琴的爱好者感到挑琴时很茫然,不知道如何去正确挑选。

很多人花了钱,得到的却是一张不能弹的琴,浪费了宝贵的时间和金钱。

首先我们要先了解古琴的一下几个方面:音色:要辨别音色首先要看张琴有没有抗指、打板、沙音!古琴音色听起来要有下沉感,声音松透不散而韵味悠长者为良。

建议初学者在买琴前多听听看看一些做工音色较好的老琴或名家制做的古琴以增强对古琴工艺与音色的了解。

材质:古琴分为很多种,古琴选材多样,故音质、音色、自然有较大的差别,例如发音有:清亮、浑厚、松透、古朴、苍老、宏大、清润、凝重、甜美、灵透、幽奇。

丰富多彩,一琴一音,音色各异,可满足各人爱好,这也是中国古琴的一大特色!宋代《梦溪笔谈》说:“以琴言之,虽皆清实,其间有声重者,有声轻者,材中自有五音”,足见材质与音色有密切关系。

古琴斫琴通常会用桐木或杉木,因为这两种木料质地松透,共鸣效果好,所以是琴材首选。

据2014年中国民乐协会统计市场上口碑较好的古琴品牌:木乙古琴、天音古琴、清音堂古琴、水云琴坊、听泉堂古琴以及王鹏、李一凡、倪诗韵、马维衡、曾成伟等名师所斫的古琴大都是以杉木和桐木为主,在音色方面都是很好的,非常出色的。

选琴的关键就是看音色!音色的好坏决定了弹者的心情,一方面取决于原材料,另一方面取决于斫者的手艺。

‘十大修复古琴方案’新鲜出炉中国古琴,历史悠久,至今珍藏于国家博物馆及民间的唐宋元明琴,仍有所见。

但由于千年来的社会动荡。

兵火之灾,传世古琴已为数不多,特别是文革时期的“摧枯拉朽”,对古琴来说,实是一次史无前例的劫难,时至今日,劫后余生的古琴已寥寥无几。

对抚琴爱琴者来说,内外俱佳(内—音质、外—外观)的传世琴更是难得一见。

古琴实物的在世,对考古学、漆器学、木材学、音响学、琴体美学、度量衡、新琴制作之参考,以及演奏和其它领域有其一定的意义。

但由于古琴在世久远,人为和自然的损坏,不少老琴残缺不全、少有完整。

为了使这些文化遗产长存人间,发挥作用、及时、正确的修复,是一个很重要的工作。

由于待修古琴的琴龄大都逾百上千,是乐器更属文物范畴。

修复工作中所涉及到的年代、断纹、底漆、铭文等内容与琵琶、筝的修复是绝然不同的。

其它乐器的损坏部位可更换(古琵琶、古筝等别论),而古琴则不行,古琴修复不仅仅是一件乐器的修复、更是一件文物的修复。

由于少有这方面的文献资料作为修琴的参考,十数年来,笔者在制作新琴的同时,不断探索总结,相继修复了各个时代的传世琴其数量已相当可观,对每张琴逐一做了修理笔记。

这些修复之琴无论是表和里都有相当程度的恢复和提高。

修复方案一、审琴旧琴在案,不可仓促动手,需静心审琴“辨症论治”。

辨:就是分析、鉴别;症:就是症状、现象;论:就是讨论、考虑;治:为治疗方案。

病琴在手,症和治是现实的,辨和论是灵活的,用什么方法,何种材料来治理修复,这就要根据每张琴的个体特征,反复酝酿,确立最佳方案,有的放矢,对症修复。

通过实践操作,笔者总结提练为审琴五法:(1)断其代——据漆木二色、漆木二质、断纹、用材、造型风格、铭文诸因素,结合“型色声质”判断其制作年代。

(2)观其型——琴体、漆层的完整、破损程度及二者之间的结合强度。

(3)察其色——漆色、木色与附件色。

(4)辨其声——腐朽松裂之声、面底坚弱之声、三虚四实之声,拍面刹弦之声。

流于指尖的古琴传承我师从闽派古琴大师陈长林先生学习古琴20余年,爱琴至极,每日弦耕不辄,从1997年开始教授古琴,至今已教授琴生500余人,其中亦有颇有成就者。

我的体会是:教授古琴首先必须坚持传统,作为文化遗产,尽力恢复其历史本来面目。

同时,也必须根据时代的变化而有所创新。

2003年,古琴被列入世界非物质文化名录。

古琴生命力如此旺盛,一方面是由于其本身具有深厚的文化内涵和优美动听的音色;同时与古琴有序的连绵不断的传承方式也有着密切的关系。

早在汉代刘向《琴说》一文中就将“善传授”列为弹琴七要之一。

传统琴书也将“不以法度教人”列为“九不祥”之一。

但在实际流传过程中,情况十分复杂。

除确有造诣的琴家外,一般人对琴曲处理或演奏技法不讲法度的现象时有发生。

特别是清代晚期以来,古琴艺术日渐式微,这种现象就更加突出。

古琴由于指法复杂,情感细腻,从古至今,基本上是以口传心授,一对一的教学方式为主。

一代代师徒相传,这样才使学生掌握古琴的精髓。

古琴在三千年的发展过程中,经过一代代琴家不断的探索提高,古琴的艺术水平已经达到了相当高的阶段,产生了一批优秀的琴曲。

同时也形成了一系列弹奏古琴的方法和规矩。

由于时代的局限,有一些是应该抛弃的糟粕,也有一些是优秀传统文化精华。

而这些精华,恰是我们应该坚持和发扬的。

正心正念敬琴爱琴在古代,琴乐是作为一种教化的工具来推广使用的。

琴为“六艺”之首,是古代知识分子的必修课。

唐薛易简《琴谱》:“琴之为乐,可以观风教,可以摄心魂,可以辨喜怒,可以悦情思,可以静神虑,可以壮胆勇,可以绝尘俗,可以格鬼神,此琴之善者也。

”蔡邑著《琴操》:“昔伏羲氏之作琴,所以御邪辟,防心淫,修身理性,反其天真也。

”古琴的这种近乎神圣的教化功能在历史上曾经发挥过重要的作用。

而这种作用的发挥一方面借助于古琴优美的旋律,一方面是借助于对琴乐内容的理解。

“琴者,禁也”,是传统古琴美学思想中最重要的命题。

用古琴来修身养性,陶冶情操,规范行为是古代文人的必修课。

学好古琴的技巧我们初识古琴,常会觉得入门不是那么简单,弹得不够动听,枯燥无味,这样很容易引起初学者的厌烦心理,往往就会半途而废。

古琴是一种演奏难度较大的乐器,不像古筝那样容易上手,所以在学习前要有思想准备,要有足够的耐心和毅力,不能急于求成。

平时多了解相关的古琴知识,听一些现场的演奏会,或欣赏有关的音乐唱片,藉此来培养学习的兴趣。

以下有一些学古琴的小常识,会对你在习琴时有所帮助。

1.怎样避免弹琴时手指的疼痛在初学古琴的时候,由于没有掌握好练习方法,往往因左手大指的按弦和无名指的跪指在弦上磨擦而感觉疼痛。

情况严重时会出血和发肿,由此影响到学习的正常进行。

左手大指按弦时,是用甲肉相半(一半指甲一半肉),往往按弦弹经过音时,进退上下摩擦时间过多,指甲被摩擦成一条痕路,触及皮肉就发生疼痛。

无名指跪指的地方,是在高音区弦线紧度较硬,跪指时皮肉受不了磨擦就会痛,起肿出血。

要避免这些情况的发生,首先要注意练习方法:弹古琴用左手大指按弦的机会较多,因此要避免按弦时,指甲摩擦受损。

大指按弦不要过分用力(但太不用力发音就会微弱)。

如果发现指甲受损时,可掉换指甲的另一部分去按弦。

经常掉换指甲的部位,就可避免指甲受损过深,弦线就不会嵌入皮肉刺痛。

如果需要长时间的练习,左手大指用薄牛皮(或人造革)做成指甲套,套在大指上或用橡皮膏贴在大、中、名指上按弦。

在名指跪弦时,要注意弦线不要滑入指甲肉纹内,以免出血。

在跪指按弦时,右手应在离开岳山远一些地方(一徽左右)弹奏,这样可使跪指少受压力,发音也比较轻松动听。

2.古琴背谱的四种方法(1)在练曲子时,要一边弹一边观察左手按弦的弦序,一首传世已久的琴曲,其弦序与指法结构必然十分顺手,你只要弹熟,将其合理结构化并转化成自己的思维,那就绝无可能忘记。

(2)练曲子时不可以光记旋律,也就是说光唱do.re.mi,那对背谱帮助不大。

要边弹边想像古琴各种音色的穿插运用,也就是说你也要将散音、泛音、按音、走音的音符都当作旋律来记,以后才不会出错。

古琴之技法与心法:但识琴中趣,何劳弦上音古琴不同于一般的乐器主要原因,是由于这传统琴人的观念里,古琴不仅是一个乐器,更多的是修身养性的重要工具,也就是起到了乐教的作用。

在《荀子乐论》谓:乐行而志清,礼修而行成。

礼记的乐记中也提到:乐由中出,礼自外作。

音乐是发自内心的精神追求,而不是外在的行为规范。

而在道家的理念中,这种出自本真的纯善和快乐,高于一切外在的德,是道最本源的体现。

所以音乐的熏陶,比道德规范对人性的起到更大的作用。

在所有的乐器中,古琴无疑是中国传统文人最佳的音乐载体,心灵情怀的寄托。

由于古琴特殊的构造,它的音色之中和沉静,吟猱之余韵雅逸,遇到烦恼忧愁之事,抚上一曲,或是聆听琴音,可使人入静,沉浸在清雅古远的琴意之中,令心不再为俗世所牵。

古琴之技法与心法:但识琴中趣,何劳弦上音曾几何时,当社会变得越来越喧闹,古琴也成了一种炫技的乐器,重技法而忽视了心法,令古琴的美学偏离了传统琴学的“中正平和,清微高远”,乐人之琴技大盛,文人之琴心衰微,离大雅之初旨越来越远。

有一句看似矛盾的话说:“古琴很易学,但是也是最难学的乐器。

”好学,是因为它的技法比起其他的乐器来说,相对是比较容易掌握的。

难学,是如何在琴声中表达更深一层的人文思想、美学思想,甚至是琴人自身灵性层面的体悟。

所谓‘功夫在琴外’,正是说琴人应该在追求古琴技法之外的,加强自己的人文修养,在古琴范畴之外汲取更多中国人文美学的精华,在世俗生活中滋养出精神灵性之花,久而久之,这些精神气质和心灵感悟,自然而然就会在琴声中流露出来。

这难学的层次,往往不是在功利贪求的心中得到的,而是在长期无为而为的修习与观照中,内化于心,悠然而生于指下,无为之心飘渺尘外,此心手相应,与七弦共吟,清朗蕴籍,妙韵溢空,恍若仙音。

古琴之技法与心法:但识琴中趣,何劳弦上音但是作为一个弹琴之人,而非古琴音乐欣赏者,却不能说,直接跳开对琴技的追求,直接上达形而上的精神层次,所谓心手相应,就算你已经有了一颗雅逸洒脱之心,却无一双精妙善抚之手,有心、而无‘手’,又何来心手相应之说呢?所以,琴技的追求和训练,是要作为琴人素养的基础,脱离了琴技的根本,再高妙的琴心亦无所依,只能悟其弦外之音,壁悬无弦之琴,心向往之而手不能尔。

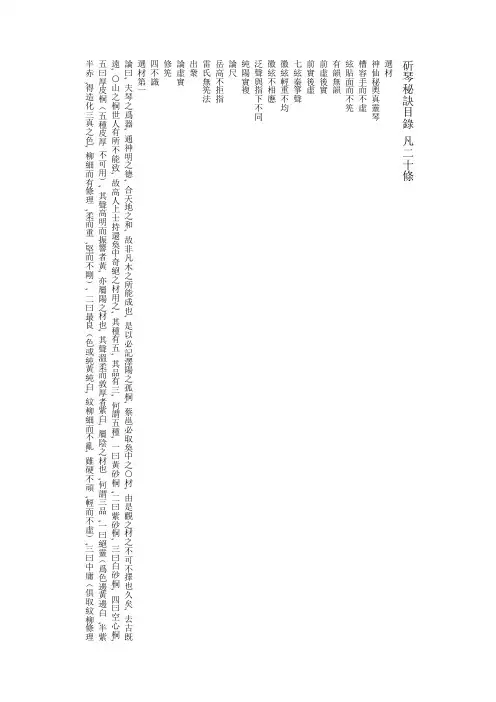

斫琴秘訣目錄凡二十條選材神仙秘奧真靈琴槽容手而不虛絃貼面而不筅有韻無韻前虛後實 前實後虛七絃秦箏聲徽絃輕重不均徽絃不相應 泛聲與指下不同純陽實複論尺岳高不拒指 雷氏無筅法出衆論虛實修筅四不識選材第一論曰, 夫琴之爲器, 通神明之德, 合天地之和, 故非凡木之所能成也, 是以必記澤陽之孤桐,蔡邕必取奐中之○材, 由是觀之材之不可不擇也久矣,去古既遠, ○山之桐世人有所不能致, 故高人上士持還奐中奇絕之材用之, 其種有五, 其品有三, 何謂五種, 一曰黃砂桐 ,二曰紫砂桐, 三曰白砂桐, 四曰空心桐,五曰厚皮桐(五種皮厚 不可用), 其聲高明而振響者黃, 亦屬陽之材也, 其聲溫柔而敦厚者紫白, 屬陰之材也 ,何謂三品 ,一曰絕靈(爲色邊黃邊白 ,半紫半赤 ,得造化三真之色, 柳細而有條理 ,柔而重 ,堅而不剛), 二曰最良(色或純黃純白, 紋柳細而不亂, 雖硬不頑 ,輕而不虛),三曰中庸(俱取紋柳條理堅而不剛,柔而甲難入皮,薄而骨多),柳性不均則聲韻或美或惡(爲紋柳或緊或慢也), 軟堅無定則徽絃邊實邊虛(有軟硬處),甲難入者不宜灰漆,似堅而軟者不宜白彈, 紋緊則初弄快人良久俗惡,紋慢則入乎無緒良久溫潤,故雷氏曰, 選材良,用意深,五百年,有正音,倘遇木而斫不問材之美惡,亦何異琢燕石而求爲玉哉. 神仙秘造真靈琴第二論曰 ,夫真靈之琴,世人少識,須選黃色桐邊白邊黃半紫半赤,擊之如銅鍾者,以其稟造化之妙 ,或至虛中別有溫潤含和, 非世俗易得之聲,令人可愛故曰真靈槽容手而不虛第三論曰, 天地得其真故太虛而莫測 ,絲桐得其決故中虛而含妙, 惟太虛莫測故能成無疆之化, 中虛而含妙故能發遠大之聲, 是以古琴之音 ,或如雷震 ,或如水激,或如敲金戛玉,或如撞鐘擊罄, 或含和溫潤或高明敦厚, 皆容手之槽所致也,雖然今之實腹尚虛, 況容手乎,故古之得其指者有清流過淺灘,清聲遠雲端之言也(凡水過深彈則無聲水過沙石淺處則有聲, 譬如絃高則聲虛絃覆面則聲激而清實也) 訣曰:山嶽移歸洞府藏(大抵岳高則虛槽室亦虛 而欲中見則嶽宜低嶽前攢水流而處1.2cm 岳高1.7cm, 至人得法以嶽分數移歸槽中而放寬) ,自然含妙隱靈光(含蓄也) ,山前一境知端的(即流水處也,去1.2cm岳高1.7cm則自然不虛), 此道分明獨冠常絃貼面而不筅第四 論曰, 夫琴中之操弄出妙音者 ,皆於一二徽三四徽跪指吟猱綽注掐撮,倘非覆面有如秦箏者, 焉能造指法之妙哉訣曰:誰識清流過淺灘,絃聲貼面最爲難,橫弓朱尺將安用,(世人不識法度多以弓絃平尺試筅非徒無異又且壞林),無筅須憑造化關(取面子以膠縫處墨爲准)有韻無韻第五論曰,水之有源故其流也長, 木之有根故其生也久,琴之有韻池亦由水木之有根源也, 惟韻池不開亦欲求其音難矣,是欲木之茂水之流而有絕其根源也訣曰:誰識欹山路(乃嶽流處1.7cm也),江深海亦深(江乃槽也 ,海乃池也槽深3.4cm海深4.0cm ),洞中多曲岸(須四圍有峻處則聲益旋), 此處直千金前虛後實第六論曰, 1.7cm材可開1.7cm 之腹, 九徽而下止可1.4cm ,2.4cm 材可開2.4cm 之腹, 九徽而下止可1.2cm, 世人不量材之分寸而開槽腹則虛實無定矣 訣曰:山根深處太無端(此開槽腹不識深淺 開運池不開尾池也), 輈更絃高下指難,徽外相應無別韻(徽外或太厚或厭漆厚則不發聲而成閉)橫文猶怕岳池邊(材臨嶽處有橫紋亦然)前實後虛第七論曰, 發聲處近故五徽易實 發聲處遠故九徽易虛訣曰:槽腹宜勻不可偏,十分須取九分連,池深獨不論深淺(前者開3.4cm 槽,九徽而下2.4cm ),更怕斯材或不然(材自有虛實不同),七絃琴箏聲第八 論曰, 夫材之有皮肉爲難辨也久矣, 肉則清實皮及半肉者皆琴箏之聲訣曰:莫使邊絃聲不圓,(有白砂桐紫砂桐有厚皮文鹿似實而性虛, 非桐肉也最爲此般所誤),更兼鹿柳亦齊肩,(更有鹿柳材不問皮肉皆同邊絃之法),槽池猶自無深淺(槽深亦有淺亦有故法號爲扳聲),盡是秦箏徧七絃 徽絃輕重不均第九論曰, 夫五徽七徽十徽十二徽外取聲,必欲相應使輕重不均何以致此.訣曰:莫訝徽絃聲不均(爲聲不均不相應也),盡是中間面不中(或有硬處筅處皆面不平也),搭尺張弓安可用,方圓前後乃良能(琴膠丁須定方取面平了,次以中墨並兩邊3.4cm 去取圓爲面,欲成前三後二之法亦易磨灰及不用試筅).徽絃不相應第十訣曰:發聲流處不爲多(頭尾池臨嶽處及龍吟處留不可太多),五節分明數莫過(岳高1.7cm則二池岸處亦留1.7cm ),更若山高並曲面(更有岳高及龍吟高並面曲向下而兩分高向上者) 定須絃應不偏頗.徽絃相生法第十一論曰,夫律折之則清, 倍之則濁, 皆本律之聲也 ,三分而損益之, 乃十二律上下相生之法也, 故琴定暉之法, 兩之爲七,四之爲四暉十暉,八之爲一暉十三暉 ,又以別草自七至四三分去二以爲五暉九暉 ,自四至五五分去一以爲六暉八暉,又以此草半之爲十二暉二暉 ,自七至八半之爲三暉十一暉.泛聲與指下不同第十二 論曰, 泛聲屬陽故虛而在上,木聲屬陰故實而在下,岳太高則陽盛而泛聲(此後一句字迹模糊看不清楚)訣曰:泛屬陽聲木屬陰,岳高陽盛發浮音,若還地厚陰強盛(大抵相偏爲最病) ,秘文宜把例搜尋純陽實腹第十三 論曰,有湖湘異人號山川清越子者, 進此法於京師曰純陽琴 訣曰:有客自仙鄉(此乃神仙及山林得道人之物 ,人家不可久蓄,宜懸水亭寺觀中),來注一妙方,實槽何不閉,(只用桐皮開龍池鳳沼而不閉者,爲流水處1.5cm岳高一指有餘),無萃號純陽.論尺第十四論曰, 黃鍾之律30.42cm, 琴長123.7cm 則四倍黃鍾之律也, 然材有長短, 不可一一, 此但取唐尺周尺晉尺,大小尺皆於尺數內取三尺六寸以象三百六十日也. 岳高不拒指第十五訣曰:岳高不拒指如何,流水無偏亦不頗(水流處1.5cm,爲唯不可多也),更若一徽分漸次(凡面目一徽漸漸去處),自然品調弄詞多.雷氏無筅法第十六訣曰:誰知此法有神功.一墨居西一墨東.(乃西邊也於肩並尾縫不去腰彈一墨欲面厚薄准此之), 後二前三須覆面(面上取中墨了次彈兩邊3.38cm,墨取三高脊了此平三空處),想無無筅定無蹤.出衆第十七訣曰:百琴堂內聽琴聲,選出一張分外清, 衆裏獨高名寡和,本因制度異常經(面厚0.7cm,腹容手餘0.8cm, 底1.2cm 牆上下共2.2cm,運池4.0cm,流水1.5cm,嶽2.2cm ) 論虛實第十八論曰:世人但知虛爲琴之病, 殊不知太實之病也尤大, 何則夫琴以發聲爲上, 爲材頑則無聲, 槽閉二池不識深淺皆無聲, 反以爲實,不亦惑也 ,故虛宜整牆柱(牆乃絃邊開去之令窄, 柱乃天地柱也宜添之),實宜修半(木爲實相半也,如木五分則腹亦五分).修筅第十九無聲筅與有聲筅四分,(有聲筅小半分無聲筅號搭絃小半分宜石磨), 後於山外先以木灰灰二遍 ,次用角灰灰其工即無.四不識第二十論曰: 雖知有含和甕盎而不知有溫柔敦厚, 雖有撞鐘擊磬而不知有監金戛玉訣曰:不識閉爲實 ,不識虛爲響, 不識溫潤爲不透,不識筅在中而滞龙冷高.。

陈卫国:一万小时定律对练古琴同样适用爱因斯坦有句话很有名:“天才是99%的汗水,加上1%的灵感”,这句话几乎达到了尽人皆知的程度,而还有不少人知道,这句话后面其实还有一句:“那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。

”但要知道,没有那99%的汗水,所谓的天才也不过是一个凡人,而付出了这些汗水,哪怕你是一个凡人,你也会变得不凡。

这便是著名的“一万小时定律”,也叫“十年定律”,陈卫国先生说过,“一万小时定律”对练习古琴同样适用!陈卫国1959出生于山东济宁,斫琴师,其所斫之琴特点为造型古朴,音色松透圆润。

陈卫国先生表示,随着古琴的热潮,很多人都开始关注古琴,也有更多的人喜欢上古琴,投入到古琴这一有着深厚历史的传统乐器中,而这些人其中很多之前甚至都没有听说古琴这个乐器。

对于这一点,陈卫国先生表示很欣慰,越来越多的人投入到古琴这一行,对古琴的传承和发展有着极其重要的作用。

有感于大量传统文化艺术的没落,他知道群众基础的重要性,只有源源不断的注入新血,传统文化艺术才能不断的传承发展。

但同时,这位一直关注着古琴发展的斫琴师也表示了担心,有不少人在接触古琴后,都被复杂的琴谱和艰涩难懂的指法音韵给吓跑了,再加上现在浮躁的社会环境和不怎么让人喜欢的商业氛围,很有可能会让很多人误会古琴。

相较于西方的乐器音阶大调的分明,古琴注重意境和韵味,积淀了数千年的中国传统文化,是集音乐、文学和艺术之大成者,可以真正的说是博大精深!陈卫国先生表情很认真,他说,古琴实际上并没有那么难,简单的来说,只要学会了指法,练习1万小时,你就是一个琴师,不管是弹奏还是自己即兴,只要倾注了感情,你就会发现古琴的内在意蕴和文化。

陈卫国先生还解释道,现在常用的只有几十种基本的指法,任何人想要弹古琴都不是一件难事。

但要更进一步,勤加练习是不可不少的。

指法简单的说只是不同手指用不同力道以不同形式弹拨或按弦。

陈卫国先生说起了自己学习古琴的经历,自己算是没有什么音乐天赋的,但接触古琴四十多年,斫琴也有近二十年,每天接触古琴,试音弹奏,虽然并没有刻意练习,但现在弹奏古琴不能算是一个大师,也能算是一个好手。

掌握这10个要点,你的古琴突飞猛进两且老师给大家的几条建议:根据我多年古琴教学经验以及成人学琴的问题,总结一下大家需要注意的事项,写给你们,希望引起注意,否则古琴很难学好,甚至学不下去半途而废,浪费精力和财力。

其实这些要点都是我平时上课经常强调的,集中起来写给大家。

1、立志,不忘学琴的本心。

古琴不同于一般乐器,说实话,不深入进去是感受不到它的趣味的,甚至学着学着就会觉得很枯燥。

如果没有决心去学,或发心不正,只是风雅一下,仙一下,都会无果而终,浪费时间,也无法在身心上从古琴那里受益。

2、坚持。

有困难就得想办法克服,也不是小孩子了,基本的学习方法大家都知道,不过是愿不愿意下功夫的事。

很多人三分钟热度,新鲜劲一过就没兴趣了,这个时候就需要意志来要求一下自己,翻过坎就又是满眼风景。

否则就永远倒在困难面前了。

当然,如果实在觉得无趣,就选择自己更喜欢的项目玩,都挺好的,不要勉强自己。

古琴并不适合所有人,也不是所有人都可以学好古琴的。

3、坚持上课,不随意缺课。

上课是促进学习最重要的路径。

成年人难免有各种事情影响,但各种原因缺课,其实只有一个原因,就是古琴在自己心中的位置并不重要。

老师上课的主要任务是教学和答疑解惑,不是陪练,练习巩固和预习是课后的事。

当然,如果学员花钱让老师陪练,老师何乐而不为。

上课的进度老师会根据古琴学习的规律和每个学生的状况确定,拔苗助长,苗会死的。

4、勤练。

无需多言,不练琴无言以对。

同时要学习练习法,不要一味笨练。

方法我上课都经常强调的。

每天练琴时间再短,切记不可中断,否则前功尽弃。

学生勤练有进步,老师教的越有劲,否则老师兴味索然。

不要给自己不想练琴找各种理由,在学习阶段,练琴调心境,不是有了好心境再练琴。

5、学会自主纠错。

三分在教七分在练,用脑练琴,用心体会。

老师的作用是指导和点拨,代替不了自主的学习。

自主专研,反复听,自己对比琢磨,背谱等等。

学习本就是一件比较辛苦的事,所谓快乐学习或靠古琴之外的什么东西来激发兴趣都是很低级的学习方式,不付出辛苦,就享受不到高级的快乐。

《琴学备要》1喜读琴学大师顾梅羹教授《琴学备要》宋大年记得在我小时候,母亲就有这样一个习惯,每当我问到有关古琴的问题时,她常常会引用顾教授的话,或用《琴学备要》上的解释来回答我。

在我家中至今还保存着一部四篇的油印本《琴学备要》,是上个世纪六十年代初在沈阳音乐学院时,顾教授作为教材发给母亲的,那时的书名叫《古琴学习备要》。

这部油印本的《琴学备要》,经历过文化大革命,又辗转于沈阳、开封、武汉、天津、郑州等地数次,至今已四十余载,纸张已经发黄,稍显残破,但仍然很完好地保存着。

所以我从小就知道顾梅羹教授的名字和他的著作《琴学备要》。

2004年3月,凝结着琴学大师、著名古琴教育家顾梅羹教授一生心血的《琴学备要》手写稿本终于正式出版了。

刚刚出版,便收到了顾淡如伯母赠与母亲的《琴学备要》。

翻开新版影印本的《琴学备要》,那一幅幅熟悉的手势图和一篇篇详细的琴曲后记以及诸多熟悉的琴曲便映入了眼帘。

小时候我常听母亲说当年顾教授是如何写这部琴书的,却始终没有见到过真迹,便常常想,要是能看看原著那该多好阿!现在终于看到了顾教授的手迹,崇敬喜悦之情溢于言表。

这部共分六篇、二十五章、近二百节几十万字的琴学巨著,涉及到总规、指法、手势、曲谱、音律、论说等六大方面。

涵盖着古琴制度、装备、演奏方法、琴曲、打谱、论音等等,巨细无遗,细小处如怎样搓绒剅,结蝇头,大处如怎样打谱订拍以及对中国传统音乐理论,均有讲解和论述。

纵观顾教授《琴学备要》一书,实为琴书中之集大成者:讲斫琴、论打谱、列指法、添手势、补兴词、收曲谱、做图表、明音律、著论文、以及编写练习曲等等。

既有琴论,又有曲谱;既有对指法谱字的详细解释,又有配合手势图说的说明文字;既有大师从一生所打出的几十首琴曲中所精选出的打谱曲谱,又有对传统音律理论的讲述。

篇篇文字无一篇不精彩,皆有发前人所未发之处,且言简意赅,读之使人心旷情怡,神观飞越!翻开《琴学备要》一幅幅绘制精美、姿态生动、十分传神的手势图便映入我的眼际。

“斫琴”——琴有九德,斫者之梦作者:游晓鹏来源:《决策探索·下旬刊》 2016年第3期文/游晓鹏2015 年9 月,河南省人民政府公布第四批河南省非物质文化遗产代表性项目,由郑州市管城区、河南省音乐家协会推荐的古琴斫制作为传统技艺首次入选,郑州博衍坊的孙海明是两位传承人之一。

其实在圈里打听,因为古琴热而带热斫制,近年省内制琴者不乏其人,单是郑州就有五六位知名度较高的斫琴师,其中有默默耕耘者,精益其技;也有能斫而善弹者开班办学,推波助澜。

古琴作为一种文化的传承、一种手工的极致、一种心境的表达,俨然已经成为风尚。

古琴火了古琴位列中国传统四艺“琴棋书画”之首,是历史最悠久的一样乐器,其起源,有说伏羲造,有说神农造,有说是黄帝造,纵不可考,但古琴确实备受先贤器重,地位尊崇,有“士无故不撤琴瑟”之说,如果不会弹几曲唱几句,都不好意思说自己是读书人。

不过,到了清末民国,随着旧文人阶层的消沉,为他们所把玩的古琴也趋凋零,直至20世纪七八十年代几乎是一片死寂。

世人知道钟子期、俞伯牙知音之谊,却分不清古琴与古筝,知道琴棋书画这句俗语,却不知其所指的琴是哪般琴;最可惜的是,仲尼、伏羲、蕉叶等古琴古典样式虽然流传至今,但古人所用琴弦———纯用蚕丝制作的丝弦不知什么时候失传,古琴真的到了“鸟尽弓藏”般的地步。

也因此,跨过世纪之交,古琴火得有些突然,火得有些莫名,连搞古代乐器研究的学者都觉得意外。

2015 年9 月初,在郑州授课的著名非遗专家、曾任联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”国际评委的张振涛先生连用几句“火死了”形容古琴:“现在光北大的古琴会就有上千人。

前几天,有位80 多岁的老先生开了一个古琴音乐会,我去一看,满场,不可思议啊,你说现在什么演奏能满场?”古琴的价格也水涨船高,撇去网上的流水线粗制货不说,如今,一张按传统手法打制的古琴,价格多在万元以上,好一些的要一二十万元一张,出自名家之手的更贵。

古琴正确的基础训练方法重视正确的基础训练墨子云:“百工从事,皆有法度。

”学琴与世上其他事物的学习与操作一样,都有“法度”可依。

首先是坐姿,除了人正中置于五徽、腹部离琴两拳之距外,还应足分左前右后。

前者是为了左右舒展,后者是为了力前后挪移有了支撑点。

两足平摆则不利前后挪动,且易使力后仰。

两膝头为免不雅,不宜分得太开,更不可翘腿或直腿弹奏,须养成习惯。

古琴的基础训练更需要讲究“法度”,清代大琴家徐青山“溪山琴况”里的四句话:“弦与指合,指与音合。

音与意合,和将至亦”。

学琴者都是从右指空弦音练习开始的,然有的人右手臂很紧,稍弹一会就感觉到酸累。

当然不论练习哪种琴,开始因手臂肌肉适应性的原因,而感到有所不适,这是正常的自然反应。

通过一段时间的练习,会逐渐适应并习惯。

如果一段时间过去还觉酸累,则需重视。

我以为正确的方法是右手操琴时应肩部放松,手臂自然下垂,小臂伸出后持平直,掌背平,指下即琴,这是比较适合的高度。

右手“勾剔抹挑”,也有着怎样“勾剔抹挑”才是正确的问题。

其中有“着弦点”、“触弦点”、“运力方向与角度”的要求,不仅仅是“勾”中指向里、“挑”食指向外弹弦则可。

向外还有向外到什么角度的讲究,“向外偏朝上挑”的声音与“向外带一点平”的音色就不一样。

“剔”更显其要,向上剔,音色飘而轻薄,向前用韧力“兑”,音色就更圆实。

右手发音称为“音源”,是音的源头,“源头”音色正,才可保持按音、走音、泛音的音色正,可见讲究右手指法技法正确是极其重要的基本训练。

有了正确的“音源”且需极其熟练,使右指极有把握的操控每一根弦。

学习者可将右手手掌放在琴上着弦点的位置,闭上眼睛,不论慢速还是快速,还是附在弦上还是悬指而下,要弹哪根弦就要正确无误的弹哪根弦!这就是清虞山派太仓琴家徐青山在《溪山琴况》里说的四句话的第一句:“弦与指合”。

左手按音主要是大指与名指。

曾见有手臂肘部抬高的、按弦姿势有扭曲的、名指按弦时一二三关节不是呈自然弯曲状而是笔直的、大指按弦时其他四指僵直的、有虎口大张的……我以为较标准的是手臂肘部放松,自然下垂,手指也保持自然弯曲的形态。

非遗研修班学员学习心得我甚感荣幸能参加此次非遗研修班,在4天的培训中,我收获颇丰,既打开视野也坚定信念。

我认为古琴制作技艺作为活态文化遗产,应当予以充分继承与发展。

我们斫琴师当自强不息,既要在古琴内部槽腹制作过程中潜心研究,也要在音色控制上精益求精。

同时外部造型、漆胎及琴面处理上也要做到尽善尽美,不断努力不断提高。

因为我个人之前也一直在做古琴形制发展考古分析的工作,所以我对这个课程格外重视,其中丁老师的很多观点,给我接下来的工作提供了很多新思路。

这其中包括对出土古琴用料材质分析。

例如丁老师提供的斫琴材料树种楸桐,将来有机会我要去找一找这方面的资料并在斫琴实践中加以验证和应用。

正如国家级传承人马维衡老师所讲:“同一张古琴的面板,如果把古琴的底板换成不同种类的琴材,这张古琴的音色也是会相应变化的”斫琴师应善用不同的琴材,直到调整出我们满意音色为止。

国家级传承人丁承运教授给同学们细致的讲解了各时期的古琴的发展,在互动环节答疑解惑许多同学心中迷津。

两位老师用两张宋代传世古琴演奏不同风格的琴曲,同学们也有幸用这两张千年古琴抚琴一曲,感受千古琴音。

卢新元老师在课堂上带领同学们一起回顾了他的古琴鉴定及修复的过程,为我们提供了宝贵的经验。

经过几天的学习,我感悟良多,这里也就不一一细说,相信后续课程会让我们受益终身。

我们要有高尚的品德,至善的言辞,内心的准则,才有个人发展的前提,有为国家传承舍我其谁的资本。

感受了丁老师给我们带来的老琴后,又听从古琴的发展演变。

通过学习,在秉承传统的基础外,还应有创新精神。

作为一传承人,我们应担负起传承和发展的责任与义务,让古琴这千年国粹文化得以健康的延续!。

希望古琴弟子学好的句子比师傅更好的句子1. 作为古琴弟子,我们应该时刻保持谦虚的态度,不断学习和进步,以此来超越我们的师傅。

2. 师傅是我们的榜样和引路人,但是我们也应该努力追求自己的发展和提升,不断探索和尝试新的艺术表现方式。

3. 古琴艺术是一门非常深奥的艺术,需要我们耐心学习和精益求精,才能真正掌握其中的精髓。

4. 作为古琴弟子,我们应该注重练习和技巧的提高,同时也要注重内心的修养和情感的表达。

5. 学习古琴不仅仅是为了成为一名技艺高超的演奏者,更重要的是要用音乐来传达我们内心深处的情感和思想。

6. 我们可以通过多听多看多思考来提高自己的古琴演奏水平,同时也可以通过交流和互相学习来不断提升自己的能力。

7. 师傅在教学上给我们提供了很多指导和帮助,但是我们也应该在实践中不断摸索和探索,创造出属于自己的古琴艺术风格。

8. 学习古琴需要投入大量的时间和精力,但只要我们有坚定的信念和毅力,就能够取得优异的成绩。

9. 古琴弟子应该保持一颗虚心的心态,不断探索和学习新的技巧和表现方式,以此来不断提高自己的古琴演奏水平。

10. 与师傅的比较只是一种参照和借鉴,我们更应该注重自身的发展和进步,创造出独特的古琴艺术表现方式。

11. 学习古琴需要全身心地投入其中,不仅要注重技巧的提高,更要注重内心的情感表达和艺术追求。

12. 古琴是一门优美的艺术,它不仅传承了中华文化的精髓,更是一种情感交流的方式,通过琴声表达内心的情感和思想。

13. 学习古琴需要不断地修炼自己的内心,培养自己的情感和灵魂,以此来打造出更加深刻和动人的琴曲演奏。

14. 在学习古琴的过程中,我们应该注意到每个音符的表达和情感的传达,以此来营造出深刻的音乐氛围。

15. 师傅教给我们的不仅仅是古琴技巧,更是一种艺术修养和人生哲学,我们应该用心体会,用音乐来表达自己的情感和思想。

16. 古琴演奏需要不断地积累经验和灵感,通过练习和演奏来探索出自己的音乐特点和表现方式。

古人学琴有什么讲究春秋时著名琴师伯牙弹琴场景(元王振鹏绘《伯牙鼓琴图》局部)唐代名琴“九宵环佩琴”(故宫博物院藏品)唐代抱琴仕女(唐佚名绘《乐舞图》局部,新疆吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓出土)▲宋徽宗赵佶所绘的《听琴图》(局部)学琴,如今成为不少孩子的热门选择。

中国人自古好琴音,“习琴之风”古已如此。

中国一直有“伏羲制琴”、“神农制琴”等说法,虽然传说中的中华人文始祖亲手制琴一说并不靠谱,但也折射出中国人制琴、学琴的历史之悠久……古代孩子学什么琴?考古发现2700年前已有“琴瑟”学琴在中国古代属于“六艺”之一“乐”的范畴。

从《周礼》所记来看,在西周时,中国的音乐教育和乐器种类已相当成熟和丰富。

据《周礼·春官》,在以讽刺周天子过失为主题的诗歌朗诵会上,就曾使用琴瑟来伴奏。

古人所学之琴主要就是琴瑟一类的中国古琴。

琴与瑟是两种乐器,琴弦少,而瑟弦多,两者皆是弦乐,实际都是琴,只不过叫法不同而已,古人学的琴多属这一类。

从现代考古发现来看,琴在先秦时已是贵族生活中必不可少的一种乐器,在先秦贵族墓葬中常有发现。

中国迄今发现最早的一把琴,便出土于湖北枣阳郭家庙春秋早期曾国墓地曹门湾墓区的86号墓中。

曾国墓地出土的这把古琴属于“半箱琴”,距今约2700年。

琴长约92厘米,宽约35厘米,通体略似高髻人形,箱体整木斫成,髹黑漆。

在发现完整大型打击乐器编钟的战国早期曾侯乙墓中,也曾发现一把古琴,因有10根弦,被称为“十弦琴”,此把古琴比曾国墓地的半箱琴要晚300年。

现代家长喜欢买价格不菲的高档名琴给孩子学琴,古代名琴以及名人用过的琴也十分抢手。

《淮南子·修务训》中有这样的说法:“琴或拨剌枉桡,阔解漏越,而称以楚庄之琴,侧室争鼓之。

”大概意思是,歪斜不正的琴,哪怕是琴身破损,如果有人说他是楚庄王用过的古琴,富人家的妻妾都会抢着用。

针对名琴的过度消费现象,当时已有有识之士呼吁:“鼓琴者期于鸣廉修营,而不期于滥肋、号钟!”“滥肋”、“号钟”都是古代名琴,只要声调雅正和谐就是把好琴,不一定要用名琴。

如何才能弹好古琴?看了他们的故事你就明白了!张子谦唱弦想要弹得好,则需要天天练习。

琴家张子谦先生,就是练琴的典范,他每日练琴,从无懈怠。

严晓星的《近世古琴逸话》里写:文革中,他被发配到“牛棚”,手边没有琴,怕日久荒废了琴艺,便一边以手虚弹,一边唱弦,以增强记忆。

所谓唱弦,就是按减字谱同时唱出指法名称与曲调。

闲暇之时,张子谦即以此法消磨,结果长期的牛棚生活,非但没让他荒废琴艺,反而温习、巩固了更多的曲子,后来古琴被发还,他立刻就能上手弹曲。

长期的持续练习,让先生到了耄耋之年仍能自如弹琴,一九八五年在扬州举办的第三届全国古琴打谱会上,他与吴景略、程午嘉诸老聚首,此时同辈琴人尚能弹琴的,只有他一人了。

其实学琴就是要练,古代琴家都是苦练出来的。

早在先秦时,人们就已明白学琴与苦练的关系。

《淮南子·修务训》讲:服习积惯之所致。

有些盲人琴家,弹琴时也技巧高超,指法纯熟,不会弹错一弦,为什么?长期练习,熟能生巧耳!陈拙“竭豆练琴”很多琴家都是苦练而来的。

晚唐琴家陈拙,有着极高的音乐天赋,在今天看来就是“音乐天才”。

但陈拙认为,天才也需要苦练。

他曾说过:前辈妙手,每拟一弄,师有名约,竭豆一升,标为遍数。

一弄就是一首曲子,他每向老师学习一首曲子时,就取一升豆子来,弹一遍拿走一粒豆子,直至把这数百粒的豆子全拿完了,才结束一天的练习。

这就是著名的“竭豆练琴”的故事。

故事虽有夸张之处,但高手确实是练出来的,故陈拙说:其勤如此,而后有德也。

陈拙不仅是一代琴家,而且为官清廉有诗才。

他所处的时代正是国家动乱之际,大唐王朝名存实亡,五代十国将中国割据,在朝廷为官不久,便回到家乡岭南隐居。

当时的岭南节度使刘隐倾慕其才华,邀他出任掌书记官。

面对群雄争霸的政局,陈拙规劝刘隐不要急于称王,仍然尊奉唐朝年号,静观天下之变,避免了战乱的出现。

陈拙出使吴越时,其才华和高见,让吴越王钱缪敬慕不已。

钱缪高官厚禄想纳为其用,但都遭到了陈拙的拒绝。

斫琴师陈卫国给古琴学习者的十个建议古琴一件简简单单的乐器,上千年来指法、曲谱让她充满了传统文化的气息。

虽然古琴易学,通晓十余指法即可抚琴弹奏,但想要弹出其神韵,却非易事。

著名斫琴师陈卫国先生,斫琴近20年,对古琴可谓了解深刻,随着越来越多的人爱琴、习琴,他在欣慰之余也不免担心。

和古琴一样,我国的传统文化大多难于精通,大师之气在于一个“意”字,如同水墨写意画,虽寥寥几笔,但没有这个意境,难有大师之名。

而如今,现代人很难理解古人的想法,这也在古琴上能够窥得,弹琴者多,达意者寡,有名的琴家也就那么几个。

在古代,古人们抚琴表情和四肢动作的都有一定的规范,清规戒律极多。

陈卫国先生表示,虽然不求学习古琴的人都沐浴更衣那么夸张,但想要真正学好古琴,了解其文化内含,那么在学琴,尤其在初学的时候,就必须注意培养一些良好的习惯:

(一)要保持精神宁静,身体也要端庄正坐,如果心情浮躁,坐姿歪斜,那是弹不好古琴的,还不如不碰。

(二)深呼吸几次,将思想中的杂质排除,要神情专注。

(三)静下心来,保持匀调的呼吸,把五官都集中到古琴上,但抚琴是寄情不是发泄,动作不要粗暴放纵。

(四)指法动作要熟练简洁,不要太多无用动作,而且弹琴不是扣琴,指尖和指甲弹奏要看情况配合起来。

(五)两手用力都要僵硬和可以用力,也不要太过轻飘无力,重要的是自然。

(六)用大拇指按弦的时候,要单指用力,也不能张开虎口。

(七)用无名指按弦,要弯曲,不要和折指混淆,更不能用其他手指帮忙。

(八)在食指进行弹弦时,大拇指可轻抵辅助,但是不用力捏紧,不然会影响到食用的发力。

(九)两手手指的姿势,要保持文雅美观,左手的各指不要放在弦上,右手也不能直接握拳放在岳边,两手小指要伸直,不能弯曲。

(十)弹奏时神情虽然要严肃,但不要太过紧张,怒目而视,也不要太过轻浮做作。