成人纯红细胞再生障碍性贫血临床路径【最新版】

- 格式:docx

- 大小:24.07 KB

- 文档页数:12

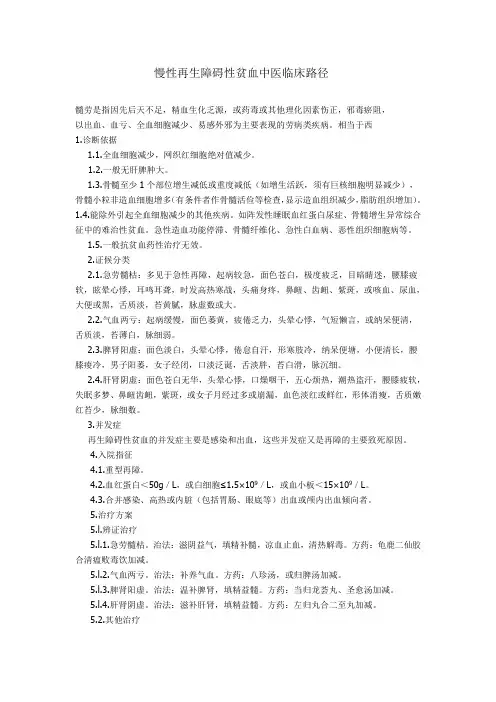

慢性再生障碍性贫血中医临床路径髓劳是指因先后天不足,精血生化乏源,或药毒或其他理化因素伤正,邪毒瘀阻,以出血、血亏、全血细胞减少、易感外邪为主要表现的劳病类疾病。

相当于西1.诊断依据1.1.全血细胞减少,网织红细胞绝对值减少。

1.2.一般无肝脾肿大。

1.3.骨髓至少1个部位增生减低或重度减低(如增生活跃,须有巨核细胞明显减少),骨髓小粒非造血细胞增多(有条件者作骨髓活俭等检查,显示造血组织减少,脂肪组织增加)。

1.4.能除外引起全血细胞减少的其他疾病。

如阵发性睡眠血红蛋白尿症、骨髓增生异常综合征中的难治性贫血。

急性造血功能停滞、骨髓纤维化、急性白血病、恶性组织细胞病等。

1.5.一般抗贫血药性治疗无效。

2.证候分类2.1.急劳髓枯:多见于急性再障,起病较急,面色苍白,极度疲乏,目暗睛迷,腰膝疲软,眩晕心悸,耳鸣耳聋,时发高热寒战,头痛身疼,鼻衄、齿衄、紫斑,或咳血、尿血,大便或黑,舌质淡,苔黄腻,脉虚数或大。

2.2.气血两亏:起病缓慢,面色萎黄,疲倦乏力,头晕心悸,气短懒言,或纳呆便清,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

2.3.脾肾阳虚:面色淡白,头晕心悸,倦怠自汗,形寒肢冷,纳呆便塘,小便清长,腰膝痠冷,男子阳萎,女子经闭,口淡泛诞,舌淡胖,苔白滑,脉沉细。

2.4.肝肾阴虚:面色苍白无华,头晕心悸,口燥咽干,五心烦热,潮热盗汗,腰膝疲软,失眠多梦、鼻衄齿衄,紫斑,或女子月经过多或崩漏,血色淡红或鲜红,形体消瘦,舌质嫩红苔少,脉细数。

3.并发症再生障碍性贫血的并发症主要是感染和出血,这些并发症又是再障的主要致死原因。

4.入院指征4.1.重型再障。

4.2.血红蛋白<50g/L,或白细胞≤1.5×109/L,或血小板<15×109/L。

4.3.合并感染、高热或内脏(包括胃肠、眼底等)出血或颅内出血倾向者。

5.治疗方案5.l.辨证治疗5.l.1.急劳髓枯。

治法:滋阴益气,填精补髓,凉血止血,清热解毒。

神经内科临床路径目录1短暂性脑缺血发作临床路径22脑出血临床路径73吉兰-巴雷综合征临床路径124多发性硬化临床路径185癫痫临床路径236重症肌无力临床路径287病毒性脑炎临床路径338成人全面惊厥性癫痫持续状态临床路径439肌萎缩侧索硬化临床路径5110急性横贯性脊髓炎临床路径5811颈动脉狭窄临床路径6612颅内静脉窦血栓形成临床路径7113视神经脊髓炎临床路径7814亚急性脊髓联合变性临床路径84短暂性脑缺血发作临床路径(2009年版)一、短暂性脑缺血发作临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为短暂性脑缺血发作:椎基底动脉综合征(ICD-10:G45.0),颈动脉综合征(大脑半球)(ICD-10:G45.1)(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.起病突然,迅速出现局灶性神经系统症状和体征。

2.神经系统症状和体征多数持续十至数十分钟,并在1小时内恢复,但可反复发作。

3.神经影像学未发现任何急性梗死病灶。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.进行系统的病因学检查,制定治疗策略。

2.抗血小板聚集治疗。

3.频发短暂脑缺血发作者应予抗凝治疗。

4.病因、危险因素、并发症的治疗。

5.明确有血管狭窄并达到手术标准者予手术治疗。

(四)标准住院日为5-7天。

(五)进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合短暂性脑缺血发作:椎基底动脉综合征(ICD-10:G45.0),颈动脉综合征(大脑半球)(ICD-10:G45.1)疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院后的检查项目。

1.必需检查的项目:(1)血常规、尿常规、大便常规;(2)肝肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血功能、抗“O”、抗核抗体、ENA、类风湿因子、纤维蛋白原水平、蛋白C、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);(3)胸片、心电图;(4)头颅MRI或CT,颈动脉血管超声。

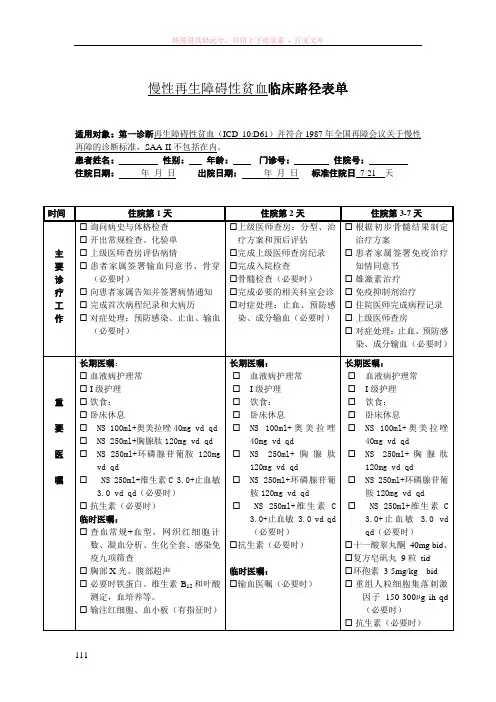

慢性再生障碍性贫血临床路径表单适用对象:第一诊断再生障碍性贫血(ICD-10:D61)并符合1987年全国再障会议关于慢性再障的诊断标准,SAA-II不包括在内。

患者姓名:性别:年龄:门诊号:住院号:住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日7-21 天时间住院第1天住院第2天住院第3-7天主要诊疗工作☐询问病史与体格检查☐开出常规检查、化验单☐上级医师查房评估病情☐患者家属签署输血同意书、骨穿(必要时)☐向患者家属告知并签署病情通知☐完成首次病程纪录和大病历☐对症处理:预防感染、止血、输血(必要时)☐上级医师查房:分型、治疗方案和预后评估☐完成上级医师查房纪录☐完成入院检查☐骨髓检查(必要时)☐完成必要的相关科室会诊☐对症处理:止血、预防感染、成分输血(必要时)☐根据初步骨髓结果制定治疗方案☐患者家属签署免疫治疗知情同意书☐雄激素治疗☐免疫抑制剂治疗☐住院医师完成病程记录☐上级医师查房☐对症处理:止血、预防感染、成分输血(必要时)重要医嘱长期医嘱:☐血液病护理常☐I级护理☐饮食:☐卧床休息☐NS 100ml+奥美拉唑40mg vd qd☐NS 250ml+胸腺肽120mg vd qd☐NS 250ml+环磷腺苷葡胺120mgvd qd☐NS 250ml+维生素C 3.0+止血敏3.0 vd qd(必要时)☐抗生素(必要时)临时医嘱:☐查血常规+血型,网织红细胞计数、凝血分析、生化全套、感染免疫九项筛查☐胸部X光、腹部超声☐必要时铁蛋白、维生素B12和叶酸测定,血培养等。

☐输注红细胞、血小板(有指征时)长期医嘱:☐血液病护理常☐I级护理☐饮食:☐卧床休息☐NS 100ml+奥美拉唑40mg vd qd☐NS 250ml+胸腺肽120mg vd qd☐NS 250ml+环磷腺苷葡胺120mg vd qd☐NS 250ml+维生素 C3.0+止血敏 3.0 vd qd(必要时)☐抗生素(必要时)临时医嘱:☐输血医嘱(必要时)长期医嘱:☐血液病护理常☐I级护理☐饮食:☐卧床休息☐NS 100ml+奥美拉唑40mg vd qd☐NS 250ml+胸腺肽120mg vd qd☐NS 250ml+环磷腺苷葡胺120mg vd qd☐NS 250ml+维生素 C3.0+止血敏 3.0 vdqd(必要时)☐十一酸睾丸酮40mg bid、☐复方皂矾丸9粒tid☐环孢素3-5mg/kg bid☐重组人粒细胞集落刺激因子150-300µg ih qd(必要时)☐抗生素(必要时)临时医嘱:☐输血医嘱(必要时)☐每周复查血常规、生化☐血培养、胸片(必要时)☐其它特殊医嘱主要护理工作☐介绍病房环境、设施和设备☐入院护理评估,静脉取血☐宣教(血液病知识)☐随时观察患者病情变化☐心理与生活护理☐宣教(血液病知识)☐随时观察患者病情变化☐心理与生活护理病情变异记录□无□有,原因:□无□有,原因:□无□有,原因:护士签名白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班白班小夜班大夜班医师签名时间治疗第8-10天治疗10-14天住院第7-21天(出院日)主要诊疗工作☐上级医师查房,注意病情变化☐住院医师完成常规病历书写☐复查血细胞分析☐注意观察生命体征☐输血、抗炎等支持治疗(必要时)☐上级医师查房,注意病情变化☐住院医师完成常规病历书写☐复查血细胞分析。

再生障碍性贫血-SAA临床路径(征求意见稿)一、再生障碍性贫血-SAA临床路径标准住院流程(一)适用对象:第一诊断为再生障碍性贫血(ICD10:D61)(二)诊断依据:根据《血液病诊断及疗效标准第三版》(张之南、沈悌主编,科学出版社,北京,2007),《临床诊疗指南-血液病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.全血细胞减少,网织红细胞<1%,淋巴细胞比例增高。

2. 骨髓检查显示至少一部位增生减低或重度减低(如增生活跃,巨核细胞应明显减少),骨髓小粒成份中应见非造血细胞增多(有条件者应作骨髓活检,显示造血组织减少,脂肪组织增加)。

3. 能除外其他引起全血细胞减少的疾病。

4. 一般抗贫血药物治疗无效。

5.分型:根据1987年第四届全国再障学术会议,将急性再障称重型再障I型,慢性再障后期发生急变表现出急性再障特点者称重型再障Ⅱ型。

国内急性再障(亦称SAA-I型)的诊断标准:⑴临床表现:发病急,贫血呈进行性加剧;常伴严重感染,内脏出血。

⑵血象:除血红蛋白下降较快外,须具备以下三项中之两项:第1 页共9 页9/L;1%,绝对值小于15×10①网织红细胞小于9/L; 0.5×10②白细胞明显减少、中性粒细胞绝对值小于9/L。

血小板小于20×10③⑶骨髓象:①多部位增生减低,三系造血细胞明显减少,非造血细胞增多。

如增生活跃须有淋巴细胞增多;②骨髓小粒中非造血细胞及脂肪细胞增多。

国内慢性再障的诊断标准:(1)临床表现:发病缓慢,贫血、感染、出血均较轻。

(2)血象:血红蛋白下降速度较慢,网织红细胞、白细胞、中性粒细胞及血小板值常较急性再障为高。

(3)骨髓象:①3系或2系减少,至少1个部位增生不良,巨核细胞明显减少;②骨髓小粒中非造血细胞及脂肪细胞增加。

(4)病程中如病情恶化,临床、血象及骨髓象与急性再障相同,称SAA -Ⅱ型。

进入重型AA的临床路径。

(三)选择治疗方案的依据:根据《血液病诊断及疗效标准第三版》(张之南、沈悌主编,科学出版社,北京,2007),《临床诊疗指南-血液病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),主要根据分型及年龄来选择治疗方案。

慢性髓劳慢性再生障碍性贫血中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为慢性再生障碍性贫血的患者。

一、慢性髓劳(慢性再生障碍性贫血)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为慢性髓劳。

西医诊断:第一诊断为慢性再生障碍性贫血(ICD-10 编码:D61.903)。

(二)诊断依据1.疾病诊断诊断标准:参照《血液病诊断及疗效标准》第三版(张之南、沈悌主编,科学出版。

社,2007 年)2.证候诊断肾阴虚证肾阳虚证肾阴阳两虚证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组慢性髓劳(慢性再生障碍性贫。

血)诊疗方案”及中华中医药学会《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T110-2008)。

1.诊断明确,第一诊断为慢性髓劳(慢性再生障碍性贫血)2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤30 天(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合慢性髓劳和慢性再生障碍性贫血(ICD-10 编码:D61.903)2.当患者同时伴有其他疾病,但治疗期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入本路径。

3.有以下因素之一者,不进入本路径:(1)重型再生障碍性贫血,包括Ⅰ型和Ⅱ型。

(2)先天性再生障碍性贫血。

(3)对处方中药过敏的患者。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规+网织红细胞+血型、尿常规、便常规+潜血(2)骨髓穿刺常规检查、骨髓活检、骨髓细胞染色体(3)(RBC、WBC)CD55+、CD59+(4)肝功能、肾功能(5)感染性疾病筛查(6)心电图(7)腹部超声2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如凝血功能,淋巴细胞亚群,血清铁蛋白、血清维生素B12、叶酸,Coomb’s 试验,骨髓C D34+细胞计数,白细胞介素,HBV-DNA,胸部X线片或C T 等。

(八)治疗方案1.辨证选择口服中药汤剂、中成药(1)肾阴虚证:滋阴益肾,填精益髓。

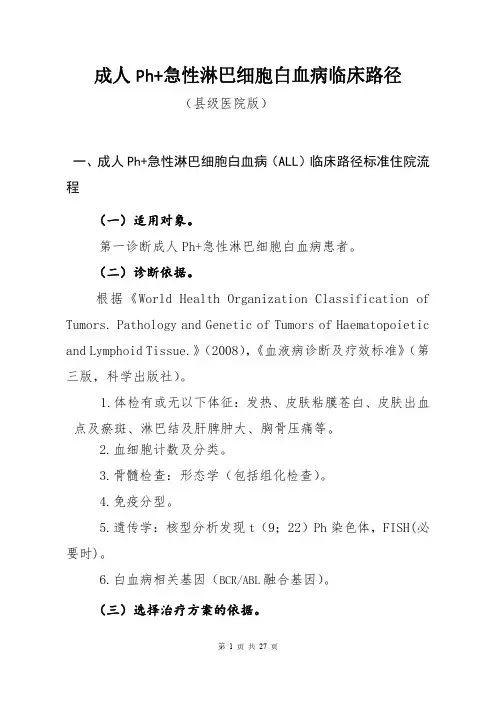

初治成人Ph-ALL临床路径(2016年版)一、初治成人Ph-ALL临床路径标准住院流程(一)临床路径标准住院日为35天内。

(二)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合成人Ph-急性淋巴细胞白血病(ALL)疾病编码(ICD10:C91.000)的患者。

2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(三)明确诊断及入院常规检查需3-5天(指工作日)所必须的检查项目。

1. 血常规、尿常规、大便常规;2. 肝肾功能、电解质、血型、凝血功能、输血前检查;3. 胸片、心电图、超声检查(包括颈、纵隔、心脏和腹部、睾丸等)、眼底检查。

4. 发热或疑有感染者可选择:病原微生物培养、影像学检查。

5. 骨髓检查(形态学包括组化)、免疫分型、细胞遗传学、白血病相关基因检测;6. 根据情况可选择的检查项目:头颅、颈胸部MRI或CT、脊柱侧位片、脑电图、血气分析等。

8. 患者及家属签署以下同意书:授权书、病重或病危通知书、骨穿同意书、腰穿及鞘内注射同意书、化疗知情同意书、输血知情同意书、静脉插管同意书(有条件时)等。

(四)治疗前准备。

1. 发热患者建议立即进行病原微生物培养并使用抗生素经验性抗细菌治疗;根据疗效和病原微生物培养结果合理调整抗生素治疗。

建议给予抗真菌预防。

有侵袭性真菌感染时应及时给予抗真菌治疗。

2. 有贫血(Hb﹤80g/L)、活动性出血或PLT﹤20×109/L,应及时给予浓缩红细胞和血小板输注;弥散性血管内凝血(DIC)时,建议PLT维持在50×109/L以上。

心功能不全者可适当放宽输血指征。

3. 有凝血异常时应及时补充相关血液制品。

纤维蛋白原﹤1.5g/L时,输新鲜血浆或浓缩纤维蛋白原。

必要时肝素抗凝或EACA等抗纤溶治疗。

(五)治疗开始于诊断第1-5天(六)治疗方案1.预治疗(CP)白细胞≥30×109/L或者髓外肿瘤细胞负荷大(肝脾、淋巴结肿大明显者)的,建议给予预治疗以防止肿瘤溶解综合征的。

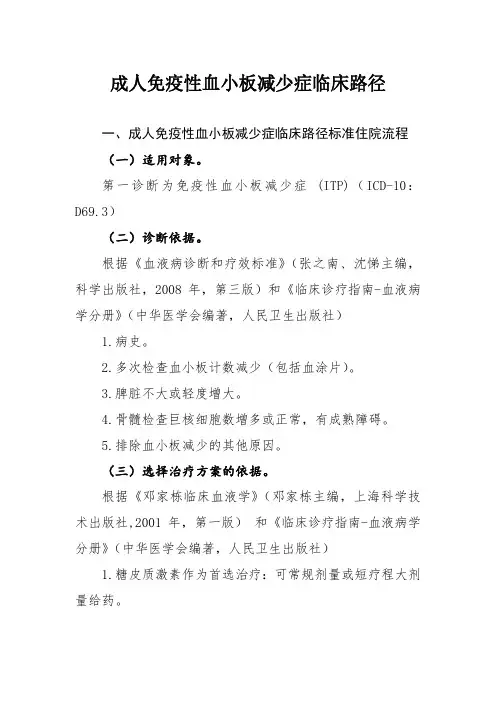

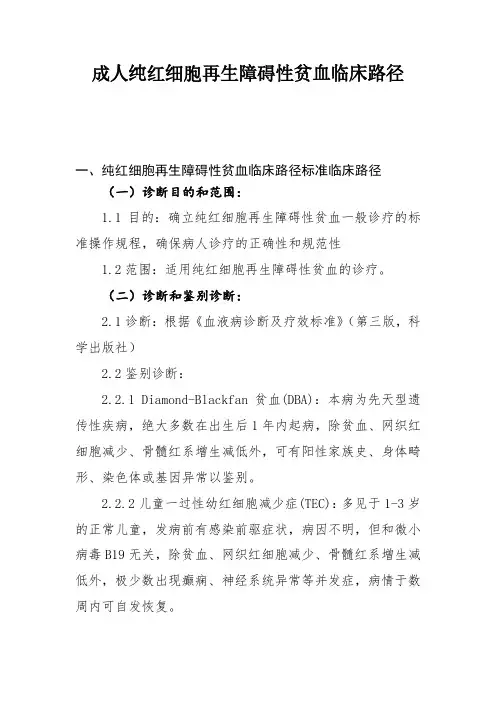

成人纯红细胞再生障碍性贫血临床路径

一、纯红细胞再生障碍性贫血临床路径标准临床路径

(一)诊断目的和范围:

1.1目的:确立纯红细胞再生障碍性贫血一般诊疗的标准操作规程,确保病人诊疗的正确性和规范性

1.2范围:适用纯红细胞再生障碍性贫血的诊疗。

(二)诊断和鉴别诊断:

2.1诊断:根据《血液病诊断及疗效标准》(第三版,科学出版社)

2.2鉴别诊断:

2.2.1 Diamond-Blackfan贫血(DBA):本病为先天型遗传性疾病,绝大多数在出生后1年内起病,除贫血、网织红细胞减少、骨髓红系增生减低外,可有阳性家族史、身体畸形、染色体或基因异常以鉴别。

2.2.2儿童一过性幼红细胞减少症(TEC):多见于1-3岁的正常儿童,

发病前有感染前驱症状,病因不明,但和微小病毒B19无关,除贫血、网织红细胞减少、骨髓红系增生减低外,极少数出现癫痫、神经系统异常等并发症,病情于数周内可自发恢复。

2.2.3一过性再障危象(TAC):多见于年轻人,慢性溶血性贫血病史基础上发生微小病毒B19感染。

患者可有胆红素升高、黄疸病史,骨髓涂片可见较为特意的巨大幼稚红细胞提示微小病毒B19感染,病程持续几周时间,呈自限性。

2.2.4其他继发性纯红再障:纯红再障可继发于胸腺瘤、T细胞大颗粒淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病、血管胶原病、药物、ABO 不相合骨髓移植、EPO抗体产生、妊娠等,仔细的病史询问,体格检查和针对性实验室项目有助鉴别。

(三)入院检查:

3.1必要检查:

3.1.1常规:血常规(含网织红细胞计数及白细胞分类)、尿常规+尿Rous、大便常规+潜血、血型

3.1.2溶血:

3.1.2.1游离血红蛋白、结合珠蛋白

3.1.2.2 Coombs试验、酸化血清溶血试验(Ham’s)

3.1.3骨髓:

3.1.3.1骨髓形态学分类

3.1.3.2染色体核型分析

3.1.3.3 N-ALP、PAS、铁染色

3.1.3.4骨髓活检病理

3.1.3.5祖细胞培养(BFU-E、CFU-E、CFU-GM、CFU-Mix) 3.1.4生化:

3.1.

4.1肝肾功能、空腹血糖

3.1.

4.2电解质六项

3.1.

4.3血清铁四项

3.1.5免疫学:

3.1.5.1乙肝两对半、丙肝抗体、甲肝抗体、HIV 3.1.5.2免疫球蛋白定量

3.1.5.3 ENA抗体谱

3.1.5.4风湿三项(ASO,RF,CRP)

3.1.5.5抗核抗体(ANA),循环免疫复合物(CIC) 3.1.5.6转铁蛋白及受体

3.1.6流式细胞仪免疫表型分析:

3.1.6.1 GPI锚蛋白(外周血)

3.1.6.2大颗粒淋巴细胞免疫表型(外周血)

3.1.6.3 TCR vβ(外周血)

3.1.7分子生物学:

3.1.7.1 TCR/IgH融合基因

3.1.8核医学:

3.1.8.1血清铁蛋白

3.1.8.2叶酸、维生素B12水平

3.1.8.3促红细胞生成素水平

3.1.9出凝血:

3.1.9.1凝血八项

3.1.10特殊检查:心电图、胸部X光片、腹部B超、心脏彩超3.2需要检查:

3.2.1微小病毒B19检测(B19抗原/抗体,B19 DNA)

3.2.2彗星实验、MMC实验(伴白细胞减少时需同Fanconi贫血鉴别)

3.2.3胸腹部CT(考虑继发于淋巴系统增殖性疾病或实体瘤时)

3.3可选检查:

3.3.1如患者服用环保菌素A,检测血药浓度

3.3.2如有条件行基因检测

(四)治疗:

1.支持治疗:

血红蛋白<80g/L或出现贫血相关症状者输注浓缩红细胞。

2.病因治疗:

伴有胸腺瘤者行手术切除,疑似药物、感染相关者停止一切可能药物并控制感染,考虑微小病毒B19感染者应用丙种球蛋白,继发于淋巴系统增殖性疾病者治疗基础病。

3.免疫抑制治疗:

3.1糖皮质激素:泼尼松起始剂量1mg/kg/d,定期监测网织红细胞水平和红细胞压积(Hct),Hct≥35%后逐渐减量并维持最小有效剂量。

若连续服用2~3月无效,应考虑更换其他治疗方案,此外,糖皮质激素有效但需大剂量维持者可与其他免疫抑制剂合用以减少糖皮质激素用量。

3.2环孢菌素A:推荐每日剂量3~5mg/kg,每日两次给药,根据血药浓度进一步调整剂量,维持谷浓度200~300ng/ml,疗程不应短于3个月。

3.3细胞毒免疫抑制药物:糖皮质激素无效或需大剂量维持着可换用环磷酰胺(CTX)或硫唑嘌呤(6-MP),联合小剂量糖皮质激素(泼尼松20-30mg/d)可以提高疗效。

起始剂量50 mg /d,每周(或每两周)增加50 mg /d至最大150 mg /d,有效者先由糖皮质激素开始减药。

4其他:

4.1静脉免疫球蛋白:慢性B19感染患者可试验性应用,剂量0.4g/kg/d,疗程5~10天。

4.2抗胸腺细胞免疫球蛋白(ATG):可用于难治性病例,兔抗人ATG(法国)3-5 mg/kg/d,连续应用5天,联合小剂量糖皮质激素(泼尼松20-30mg/d)。

4.2抗CD20单克隆抗体(美罗华)、抗CD52单克隆抗体、抗IL-2R 单克隆抗体限于治疗继发于淋巴细胞增殖性疾病的患者,或者对常规免疫抑制治疗无效者。

4.3血浆置换:上述免疫抑制治疗均无效者可试用,每周至少置换3次,至少维持2-3周,直至起效。

5祛铁治疗:

治疗无效者需长期输注红细胞,有出现继发性血色病可能。

定期监测铁蛋白水平,必要时行祛铁治疗。

二、初治PRCA临床路径表单

适用对象:第一诊断为纯红细胞再生障碍性贫血患者患者姓名:性别: 年龄: 门诊号: 住院号:

住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日21天内。