过渡时期(1949、10、1----1956、12)复习资料

- 格式:doc

- 大小:20.09 KB

- 文档页数:5

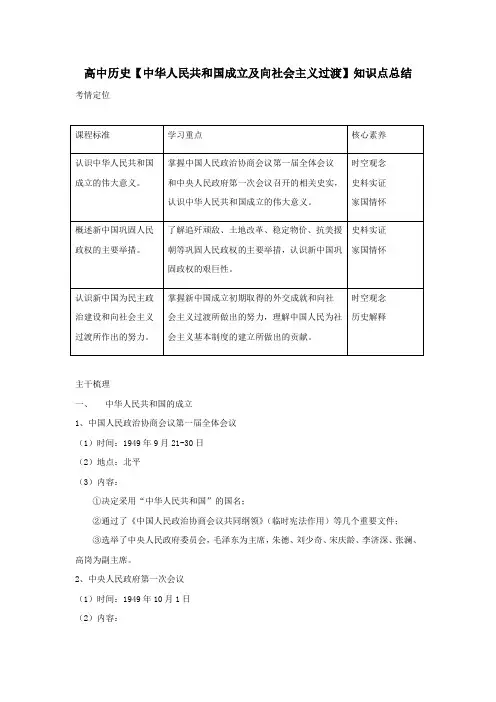

高中历史【中华人民共和国成立及向社会主义过渡】知识点总结考情定位主干梳理一、中华人民共和国的成立1、中国人民政治协商会议第一届全体会议(1)时间:1949年9月21-30日(2)地点:北平(3)内容:①决定采用“中华人民共和国”的国名;②通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(临时宪法作用)等几个重要文件;③选举了中央人民政府委员会,毛泽东为主席,朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席。

2、中央人民政府第一次会议(1)时间:1949年10月1日(2)内容:①接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为施政方针;②政府主席、副主席和委员就职;③周恩来任政务院总理兼外交部部长;④中央人民政府宣告成立。

3、开国大典(1949年10月1日下午)4、伟大意义(1)结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史;(2)人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向;(3)为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件;(4)中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

二、人民政权的巩固1、肃清反革命新中国成立时,国民党残余军队还盘踞在华南、西南地区。

人民解放军仍在进行人民解放战争的后期作战,肃清土匪和一切反革命武装。

2、土地改革(1949年-1953年春)(1)背景:新中国刚成立时,全国尚有约占总数2/3的农民被束缚在封建土地制度之下。

(2)过程:①1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》;②到1953年春,全国除部分少数民族地区外,土地改革都已完成。

(3)结果:①3亿多无地少地的农民共获得约7亿亩土地;②农民从封建土地关系的束缚中彻底解放出来,农村生产力得到大解放(1952年,全国粮食产量比1949年增加了49%);③为中国逐步实现工业化扫除了障碍。

3、稳定物价(1)背景:①新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子;②国家财政困难;③投机商人乘机抢购物资,囤积居奇,拒用人民币,倒卖银元,加剧物价飞速上涨。

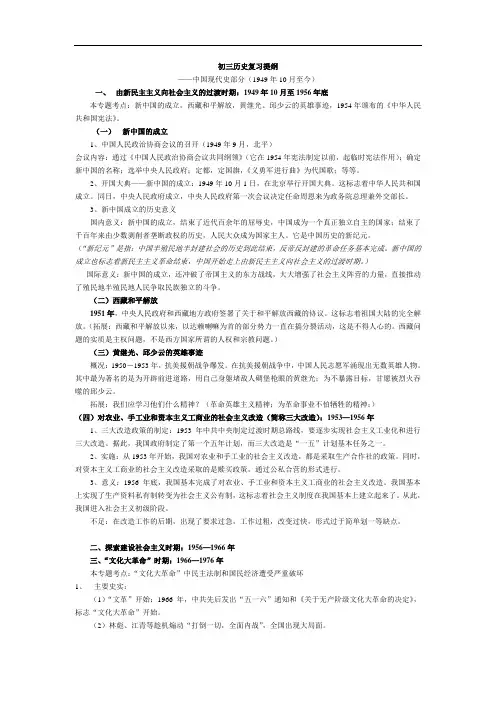

初三历史复习提纲——中国现代史部分(1949年10月至今)一、由新民主主义向社会主义的过渡时期:1949年10月至1956年底本专题考点:新中国的成立,西藏和平解放,黄继光、邱少云的英雄事迹,1954年颁布的《中华人民共和国宪法》。

(一)新中国的成立1、中国人民政治协商会议的召开(1949年9月,北平)会议内容:通过《中国人民政治协商会议共同纲领》(它在1954年宪法制定以前,起临时宪法作用);确定新中国的名称;选举中央人民政府;定都,定国旗,《义勇军进行曲》为代国歌;等等。

2、开国大典——新中国的成立:1949年10月1日,在北京举行开国大典。

这标志着中华人民共和国成立。

同日,中央人民政府成立,中央人民政府第一次会议决定任命周恩来为政务院总理兼外交部长。

3、新中国成立的历史意义国内意义:新中国的成立,结束了近代百余年的屈辱史,中国成为一个真正独立自主的国家;结束了千百年来由少数剥削者垄断政权的历史,人民大众成为国家主人。

它是中国历史的新纪元。

(“新纪元”是指:中国半殖民地半封建社会的历史到此结束,反帝反封建的革命任务基本完成。

新中国的成立也标志着新民主主义革命结束,中国开始走上由新民主主义向社会主义的过渡时期。

)国际意义:新中国的成立,还冲破了帝国主义的东方战线,大大增强了社会主义阵营的力量,直接推动了殖民地半殖民地人民争取民族独立的斗争。

(二)西藏和平解放1951年,中央人民政府和西藏地方政府签署了关于和平解放西藏的协议。

这标志着祖国大陆的完全解放。

(拓展:西藏和平解放以来,以达赖喇嘛为首的部分势力一直在搞分裂活动,这是不得人心的。

西藏问题的实质是主权问题,不是西方国家所谓的人权和宗教问题。

)(三)黄继光、邱少云的英雄事迹概况:1950-1953年,抗美援朝战争爆发。

在抗美援朝战争中,中国人民志愿军涌现出无数英雄人物。

其中最为著名的是为开辟前进道路,用自己身躯堵敌人碉堡枪眼的黄继光;为不暴露目标,甘愿被烈火吞噬的邱少云。

经济恢复和实现党在过渡时期总路线时期公元1949年10月-1956年12月 1952年 1月1日毛泽东主席在中央人民政府元旦团拜时的祝词中,号召"我国全体人民和一切工作人员一致起来,大张旗鼓地,雷厉风行地,开展一个大规模的反对贪污、反对浪费、反对官僚主义的斗争。

"8日,中央人民政府政务院人民监察委员会发出《关于反贪污、反浪费、反官僚主义斗争的指示》。

此后,"三反"运动迅速进入高潮。

3日为了深入开展"三反"斗争,中共黑龙江省委、省人民政府从机关抽调领导干部组成6个检查组,深入财经企业部门检查。

要求各单位领导干部积极负责,勇于自我批评,放手发动群众,坚决把运动开展起来。

8日黑龙江省人民政府发出《克山病地区应积极开展预防纠正消极等待抢救》的指示。

指出,自1951年10月5日到今年1月2日,全省已发现克山病人720名,死亡60名,发病率日渐增多。

要求各级政府按级负责,采取积极预防措施和有效治疗办法。

今后有因预防不当,抢救不及时而死的,定按级追究责任,严加惩办。

11日《黑龙江日报》发表中共黑龙江省委书记赵德尊的文章《做好整党教育工作,彻底解决王福思想问题》。

王福是一位区干部,家庭分得了土地,生活得到改善后,认为中华人民共和国成立了,革命成功了,今后就是搞好生产,发家致富,因而不愿再做革命工作,产生消极退坡思想。

报纸经过4个月讨论,实际形成一次区干部自觉参加的政治学习运动。

△中共松江省委发出《关于在中、高级干部中开展学习〈毛泽东选集〉的计划》。

15日中共松江省委、松江省人民政府联合发出《关于1952年转业建设人员接收安置工作的指示》。

要求各级政府、部门、机关、学校都要迅速布置接收转业人员的各项准备工作。

各县(市)、区、村三级人民政府、人民团体和人民武装部及其他有关部门干部应组成转业建设委员会,分别由县(市)长、区长、村长,任各级委员会主任。

15日-21日松江省召开第二届农业劳动模范代表大会。

中国古代史阶段特征(远古——1840年)1、先秦时期(远古—公元前221年)——中华文明的勃兴时期。

(1)原始社会(远古—公元前2070年)一一中华文明的缓慢演进。

原始人类主要的耕作方式是“刀耕火种”和“石器锄耕”。

在原始社会末期,政治上出现了禅让制,原始手工业有所发展。

(2)夏商西周(公元前2070年—公元前771年)——奴隶社会的形成和发展和鼎盛时期。

政治上:公元前2070年夏朝建立,王位世袭制取代禅让制,国家开始出现。

西周为巩固统治实行分封制和宗法制,使西周成为奴隶社会的鼎盛时期。

经济上:商周时代,出现了极少量的青铜农具,青铜器的铸造进入繁荣时期,夏商周时期被称为“青铜时代”;商朝人以善于经商著称。

经济上实行“井田制”。

文化上:夏朝时有了“夏历”,商朝出现了甲骨文,当时教育“学在官府”。

教育由官府垄断,贵族享有受教育的权利。

(3)春秋战国时期(公元前770年—公元前476年—公元前221年-一奴隶制度瓦解,封建制度确立。

政治上:出现了春秋争霸和战国兼并战争,分封制、宗法制遭到严重破坏,各国纷纷变法图强。

经济上:由于铁犁牛耕出现,封建土地所有制逐渐确立。

井田制瓦解,小农经济逐渐成为中国古代社会农业生产的基本模式);纺织业、战国治铁业等成为手工业的主要部门,私商成为社会的一大群体,商业兴盛,但受重农抑商政策限制。

文化上:思想领域出现了“百家争鸣”的局面,道家、法家、儒家、墨家成为主要的流派。

天文学发达,战国时出现了世界上现存最古老的《石氏星表》。

文学上以《诗经》和《离骚》为代表奠定了中国古典文学的基础。

2、泰汉时期(公元前221年- 公元220年)一封建大一统时期。

政治上:秦代开始出现大一统局面,确立了专制主义中央集权制度,包括中央的皇帝制度、三公九卿制和地方的郡县制。

汉承秦制,皇帝制度、郡县制、三公九卿制得以沿袭,并发展形成了“中外朝制度”,地方上实行郡国并行制,导致了地方王国势力的壮大,最终酿成“七国之乱”;汉武帝时期“推恩令”逐渐解决了“王国问题”加强了中央集权。

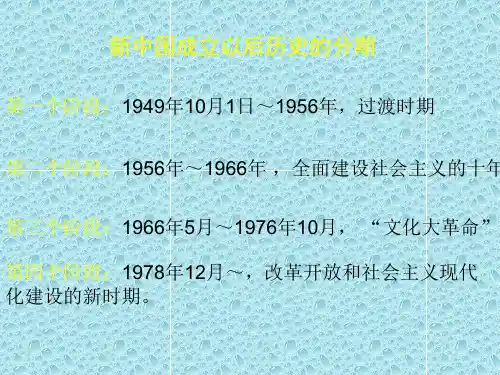

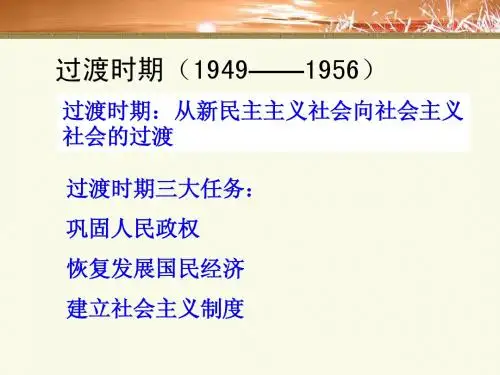

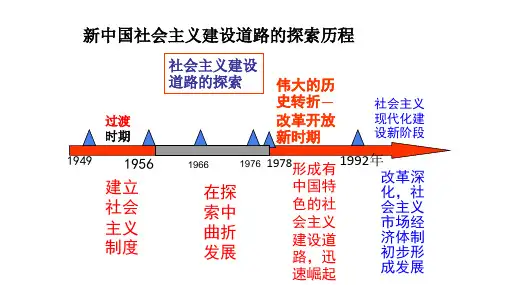

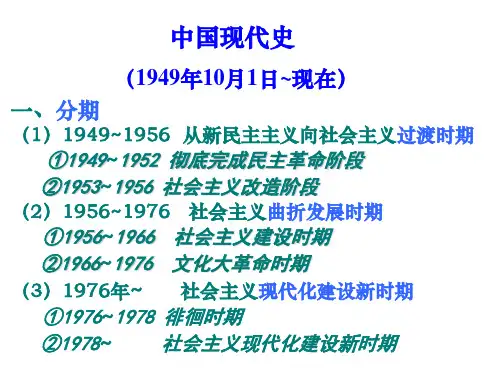

2014高考历史知识点归纳:过渡时期(1949-1956)过渡时期(1949-1956)一、阶段特征:本单元讲述了1949年10月到1956年底,中华人民共和国成立和向社会主义过渡的历史。

这个时期的主要特征是由新民主主义社会向社会主义的过渡,分为两个阶段,即1949年10月至1952年底,巩固新生政权恢复国民经济阶段,1953年至1956年一化三改阶段。

(1)经济上——从多种经济并存到建立社会主义公有制:①恢复经济阶段:采取没收官僚资本,稳定物价统一财经,合理调整工商业,互助合作兴修水利和民主改革生产改革等手段,到1952年国民经济得到空前好转;②三大改造:通过对农业,手工业,工商业的三大改造建立了社会主义公有制,社会主义经济制度确立;③一五计划经济建设的任务超额完成,以东北重工业为主,为社会主义工业化奠定初步基础。

(2)政治上——从多个阶级并存到建立社会主义民主制度:①新中国成立是一件划时代的大事,新政协起到了临时权力机关作用。

《共同纲领》起到了临时宪法作用;②巩固政权:通过解放全国领土,抗美援朝,土地改革,镇压反革命,三反五反巩固了新生政权;③1954年第一届全国人民代表大会和制定的《中华人民共和国宪法》标志着社会主义政治制度确立。

(3)外交上——从半殖民到大国姿态步入国际舞台:①新中国废除了一切不平等条约和帝国主义在华特权,宣告半殖民的结束,中国人民站起来了;②抗美援朝大大提高了新中国的国际威望;③和苏联等多国建交,以大国身份参加了日内瓦会议和万隆会议,参与提出和平共处五项原则,初步展现了大国外交的风范。

(4)近代化——社会主义现代化的起步阶段:①经济上:一五计划的成就为初步社会主义工业奠定基础,初步形成国民经济的体系;②政治上:人民民主专政建立,人大和宪法标志着社会主义民主法治建设的重大成就。

二、建国初对不同经济形式采取的不同措施,原因和效果.(1)对官僚资本和帝国主义在华企业—没收;因为这是民主革命遗留任务,是帝国主义反动派反动统治的经济基础;将其转化为国营经济,国家控制了经济命脉,为巩固政权和恢复经济奠定了基础。

过渡时期(1949、10、1----1956、12)复习资料

过渡时期(1949、10、1----1956、12)复习资料

1、过渡时期是指中国社会由新民主主义社会向社会主义社会过渡,是社会主义制度建立的过程(中国社会性质的变化)

2、第一届政治协商会议召开的时间、代表成分、会议特点:1949

年9月;中国共产党、各民主党派、各人民团体、无党派民主人士、人民解放军、各民族、海外侨胞;大会具有广泛性、民主性,是团结的大会。

3、第一届政协会议的内容是什么:(1)通过了《共同纲领》,它规定:新中国的名称为中华人民共和国;新中国是工人阶级领导的工农联盟为基础的人民民主专政的国家(国体);人民行使权力的机关为各级人民代表大会和各级人民政府,各级人民政府实行民主集中制原则(政体)。

(2)确定了新中国的首都(北京)、国歌(《义勇军进行曲》为代国歌)、国旗(五星红旗)、国徽、纪年方法(公元纪年法)。

(3)选举中央人民政府及主席。

(4)决定建立人民英雄纪念碑。

4、为什么说《共同纲领》起到了临时宪法的作用:因为它规定了新中国的性质(国体)和政体。

5、五星红旗的含义是:全国各族人民(四颗小金星)团结在中国共产党(一颗大金星)周围,进行革命(红色旗面)。

6、人民英雄纪念碑碑文中的“三年以来”指什么时候:

1946----1949年,解放战争时期;“三十年以来”指什么时候:1911----1949,中国新民主主义革命时期;“由此上溯到一千八百四十年”指什么时候:1840----1949年,中国民主主义革命时期

7、新中国的施政方针是:《共同纲领》。

礼炮28响是什么意思:指中国共产党艰苦奋斗28年,取得了革命的胜利。

8、新中国成立的意义:结束了中国历史的百年屈辱和奴役;实现了民族解放和国家独立;中国人民站起来了,人民成为国家的主人;开启了历史新纪元。

9、新中国解决x藏问题的政策、条件、时间是:政治争取,力争和平解决;条件是把帝国主义势力驱逐出x藏,实行民族区域自治,人民解放军进入x藏等10项;1951年5月,x藏和平解放。

10、新中国为巩固人民政权采取了那些措施:抗美援朝,保家卫国;建立人民空军海军;农村的土地改革;实行民族区域自治。

11、为什么说抗美援朝就是保家卫国:美国对朝鲜内战进行武装干涉,把战火烧到中国边境;美军进入我国台湾海峡,干涉我国内政;美军轰炸我国东北,新中国的安全受到了严重威胁。

12、分析抗美援朝的利与弊:利在打破美国的战略封锁,为新中国的发展能创造和平的发展环境,巩固新中国政权。

弊在于我国刚建国,政治上还很脆弱,经济上非常贫困,国内战争还没有完全停止,社会很不安定,而我们要面对的是头号资本主义强国美国,有很大的困难13、中国人民志愿军的精神:强烈的爱国主义、革命的英雄主义、高尚的国际主义和集体主义精神。

(黄继光、邱少云)

14、抗美援朝胜利的意义:维护了世界和平;提高了中国的国际威望;为新中国的经济建设创造了一个稳定的和平环境。

15、农村土地改革的时间、法令、内容、结果:1950年开始,1952年结束。

颁布《中华人民共和国土地改革法》,规定变地主土地所有制为农民土地所有制。

使三亿多无地少地的农民分到了土地。

16、土地改革的意义:它废除了我国两千年来的封建土地剥削制度;消灭了地主阶级;农民成为土地的主人,在政治经济上翻了身;生产积极性提高了;解放了农村生产力。

17、新中国的外交原则是:奉行独立自主的和平外交

18、新中国的外交政策是:“另起炉灶”是指废除旧中国的不平等的屈辱外交,建立新的平等的外交关系。

原因是旧中国的外交是屈辱的不平等的。

“一边倒”是指倒向社会主义阵营。

因为我国也是社会主义国家,社会主义阵营奉行和平外交。

“打扫干净屋子再请客”是指清除帝国主义在华势力,废除在华特权。

因为不清除这些残余,就无法建立新的平等的外交关系。

19、和平共处五项原则的提出、内容、影响:1953年,中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁共同提出;内容是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

影响是被世界上越来越多的国家所接受,成为处理国与国之间关系的基本原则。

20、万隆会议:1955年,亚洲、非洲国家参加的会议,又叫亚非会

议。

这是一次没有帝国主义参加的会议。

会议讨论的议题是:保卫和平,争取民族独立,发展民族经济。

21、“求同存异”的方针:亚非家历史上都曾遭受帝国主义的侵略(这是亚非国家合作求同的基础),都是经济贫困落后,都想发展民族经济。

存异指的是各国搁置争议,异表现在国家大小不同,人口多少不同,思想文化不同,社会制度不同等。

22、“万隆精神”是:摆脱大国政治干涉,平等协商,和平共处,友好合作的精神。

23、我国工业化起步(大规模经济建设的开始)的时间、背景是:1953年。

抗美援朝即将胜利;土地改革基本完成;工农生产恢复;国民经济好转。

24、我国第一个五年计划:1953----1957年,内容是重点发展重工业,建立国家工业化和国防的初步基础,相应发展其他产业。

25、为什么要优先发展重工业:重工业是国民经济的基础,也为了加强国防,保障国家安全。

26、“一五计划”的成就:提前一年完成;建立了汽车工业、飞机工业、机床工业;长江第一座大桥----武汉长江大桥建成;

27、新中国第一部宪法颁布的时间、机构、内容、性质:1954年。

由全国人民代表大会制定;内容:坚持人民民主专政、坚持社会主义道路(国体);人民是国家的主人,人民行使权力的机关是全国人民

代表大会和地方各级人民代表大会(政体);人民的基本权利和义务。

性质是我国第一部社会主义类型宪法,它确立了我国的根本政治制度。

28、过渡时期总路线:一化三改。

一化是实现工业化;三改是对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,把私有制改造成为社会主义公有制。

29、三大改造

改造内容

改造途径

基本完成时间

存在问题

意义

农业

走合作化的道路,建立农业生产合作社

到1956年底基本完成了三大改造

速度过快,工作过于粗糙

实现了生产资料所有制的深刻变革;社会主义公有制已在国民经济中占绝对优势;社会主义分配原则逐渐确立;从此,社会主义制度基本确立;我国进入社会主义初级阶段。

手工业

走合作化的道路,建立手工业生产合作社

资本主义工商业

公私合营、赎买政策

30、为什么要在农村实现合作化:个体农民缺乏生产工具、资金、劳动力,无法进行生产。

难以适应国家工业化发展的需要,所以必须走合作化的道路。

31、20世纪初我国有一次历史巨变,到50年代又有一次巨变,简述这两次巨变,并说明为什么这样说:1911年,孙中山领导的辛亥革

命是第一次巨变,他推翻了中国两千年来的封建君主专制制度,使民主共和的观念深入人心,推动了社会进步和思想解放。

1953---1956

年的社会主义三大改造是第二次巨变,他在中国建立了社会主义制度,彻底消灭了我国几千年来的阶级剥削制度,人民成为国家的主人,解放了生产力。