论数罪并罚

- 格式:doc

- 大小:155.00 KB

- 文档页数:17

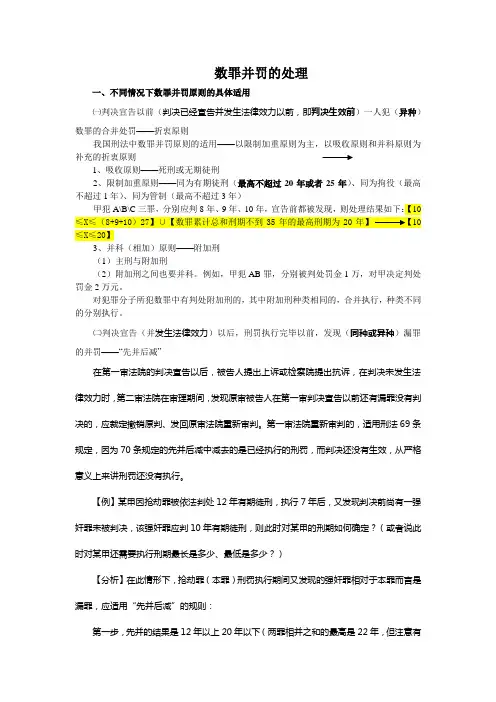

数罪并罚的处理一、不同情况下数罪并罚原则的具体适用㈠判决宣告以前(判决已经宣告并发生法律效力以前,即判决生效前)一人犯(异种)数罪的合并处罚——折衷原则我国刑法中数罪并罚原则的适用——以限制加重原则为主,以吸收原则和并科原则为补充的折衷原则1、吸收原则——死刑或无期徒刑2、限制加重原则——同为有期徒刑(最高不超过20年或者25年)、同为拘役(最高不超过1年)、同为管制(最高不超过3年)甲犯A\B\C三罪,分别应判8年、9年、10年,宣告前都被发现,则处理结果如下:【10≤X≤(8+9+10)27】∪【数罪累计总和刑期不到35年的最高刑期为20年】【10≤X≤20】3、并科(相加)原则——附加刑(1)主刑与附加刑(2)附加刑之间也要并科。

例如,甲犯AB罪,分别被判处罚金1万,对甲决定判处罚金2万元。

对犯罪分子所犯数罪中有判处附加刑的,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的分别执行。

㈡判决宣告(并发生法律效力)以后,刑罚执行完毕以前,发现(同种或异种)漏罪的并罚——“先并后减”在第一审法院的判决宣告以后,被告人提出上诉或检察院提出抗诉,在判决未发生法律效力时,第二审法院在审理期间,发现原审被告人在第一审判决宣告以前还有漏罪没有判决的,应裁定撤销原判、发回原审法院重新审判。

第一审法院重新审判的,适用刑法69条规定,因为70条规定的先并后减中减去的是已经执行的刑罚,而判决还没有生效,从严格意义上来讲刑罚还没有执行。

【例】某甲因抢劫罪被依法判处12年有期徒刑,执行7年后,又发现判决前尚有一强奸罪未被判决,该强奸罪应判10年有期徒刑,则此时对某甲的刑期如何确定?(或者说此时对某甲还需要执行刑期最长是多少、最低是多少?)【分析】在此情形下,抢劫罪(本罪)刑罚执行期间又发现的强奸罪相对于本罪而言是漏罪,应适用“先并后减”的规则:第一步,先并的结果是12年以上20年以下(两罪相并之和的最高是22年,但注意有期徒刑并罚最高不能超过20年的限制)。

在我国刑事立法,刑法理论和司法实践中,罪数理论实际是研究犯罪人(一人)的行为是构成单一罪和数罪为对象的。

它在我国刑法理论体系中所处的地位,应属于犯罪论。

数罪是从理论上概括一个人是否构成数罪及其所具备的特征,即解决犯罪问题;单一罪是指行为人实施一个犯罪行为或数个犯罪行为而具备一个独立的犯罪构成。

同样解决的是犯罪问题。

因此无论是单一罪或数罪都属于犯罪论范筹,是犯罪理论体系中不可缺少的重要组成部分。

把罪数论置于犯罪理论体系中,使我国刑法学体系更加协调一致,更具有它的完整性。

无论是我国的刑事立法或是我国的刑法理论,都分为两个重要的组成部分,其一是刑法总论,其二是刑罚分论,犯罪理论在刑法总论和刑罚分论中都处于较为重要的地位,作为罪数论则又是犯罪论中的必要构成部分,因此罪数问题在刑法中处于重要的地位。

一、罪数论是犯罪构成的理论重要组成部分,同时又是犯罪构成理论的特殊问题的补充形式首先,数罪是犯罪构成理论的重要组成部分之一,我国现行刑事立法中所规范的犯罪行为,一般是以一人犯一罪为基本内容,所以我国犯罪构成理论则以一罪为其研究为根本。

至于一人犯数罪,由于它的构成具有多变的特点,我国刑法分则对于一人犯数罪的问题有规定,但不可能与一人犯一罪规定的那样较为祥尽,只是对少数的犯罪行为规定为数罪进行并罚:例如,刑罚第318条规定的组织他人偷越国(边)境罪,对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为依照执行职务罪,依照数罪并罚的规定处罚。

刑法总则关于数罪并罚有具体的规定,一人是否构成数罪,则正是罪数所要研究的对象。

数罪问题,不仅是犯罪理论体系中不可或缺的重要组成部分,而且是对犯罪构成理论不能概括的特殊问题的补充形式。

其次,单一罪是犯罪构成理论又一重要组成部分和补充形式。

任何科学概念不可能穷尽一切因素,在给概念下定义以后,不可避免地加以补充和修正,使之更加完善。

犯罪构成理论所概括的四个基本要素,即行为人具有责任能力,并出于一个犯意,实施一个犯罪行为,侵犯一个犯罪客体。

法学专业毕业论文浅析我国数罪并罚制度的不足及完善我国数罪并罚制度的不足及完善数罪并罚制度是指在一个犯罪行为中,同时适用多种法律条款进行定罪处罚的一种制度。

该制度通过综合考量犯罪的性质、情节、后果等因素,对犯罪行为进行全面定性,从而更准确地判断罪行及确定处罚。

然而,在我国法学专业领域,对于我国数罪并罚制度仍存在一些不足之处,为了进一步完善该制度,本文将从法学专业的角度对其进行浅析。

一、我国数罪并罚制度的不足在我国的数罪并罚制度中,存在着以下几个不足之处:1. 法条模糊不明确:我国现行法律中关于数罪并罚的法条表述模糊,没有给出明确的界定和适用条件,导致各级法院在具体案件中出现了执行的不统一性。

这种模糊的法律规定给司法实施带来一定的不确定性,使得数罪并罚制度无法得到有效运用。

2. 定罪标准不明确:在现行的数罪并罚制度中,对于定罪标准的规定不够明确。

尤其是在涉及数罪并罚的复杂犯罪案件中,没有给出明确的依据和判断标准,导致对同一种罪行的定性和定罪结果存在差异,容易引发公众对司法公正性的质疑。

3. 惩罚力度不够均衡:我国数罪并罚制度在执行过程中,对于不同罪行之间的关系安排不够均衡。

在一些案件中,明显为主要罪行的犯罪行为附加了过多的附带罪行,使得罪行之间的关系变得模糊,导致了对犯罪情节的准确定性不足。

4. 罪名界定不明确:在涉及数罪并罚的案件中,对于犯罪行为的罪名界定存在问题。

由于数罪并罚的复杂性,经常出现对罪名的重复使用以及对罪名的模糊定性,容易导致对犯罪行为的真实性和合理性产生质疑。

以上是当前我国数罪并罚制度存在的一些不足,为了进一步完善该制度,有必要采取措施进行改革。

二、完善我国数罪并罚制度的途径为了解决我国数罪并罚制度存在的不足之处,可以从以下几个方面进行改革和完善:1. 明确法条表述:在法律层面上,需要对我国数罪并罚制度的相关法条进行明确的修改和补充,给出明确的界定和适用条件。

这样才能够避免在司法实施中出现执行不统一的情况,提高数罪并罚制度的适用性和可操作性。

论我国刑法中的数罪并罚制度作者:刘爱花来源:《法制博览》2013年第09期【摘要】数罪并罚是我国刑法适用的基本制度之一,其具体规定主要体现在我国刑法第69条、70条和第71条中,对于一些不同的数罪并罚情形的出现,由于没有系统规定,在实际的司法实践中的操作难度较大。

本文从数罪并罚制度主要特征及实施意义入手,简要分析了数罪并罚的原则,针对数罪并罚实践运作中的问题提出了相应的对策。

【关键词】刑法;数罪并罚制度;特征;意义;原则;对策数罪并罚是我国刑法适用的基本制度之一,由于目前我国立法系统还不健全,相关法律条文尚不完善,现行刑法中有关数罪并罚制度的规定尚不详细和完善,从而使其在具体的司法实践中存在着无法可依、尺度不一等问题,影响了司法的严谨性和公平性。

因此,研究数罪并罚制度相关内容,针对数罪并罚实践运作中的问题进行必要的补充和完善具有重要的理论和现实意义。

一、数罪并罚制度主要特征及实施意义数罪并罚是指法院对犯罪人在法定的期限内所犯数罪分别定罪量刑之后,依照法定的并罚原则和规定决定其应予执行的刑罚的制度。

数罪并罚制度具有三个基本特征:(1)事实特征,即数罪并罚制度实施的前提和基础是一人犯有数罪。

(2)时限特征,即数罪必须是在法定期限以内发生的。

(3)程序和操作特征,即在司法实践中执行数罪并罚制度必须依照法定的原则和规则,严格按照相关操作执行。

1979年《中华人民共和国刑法》是司法机关正确解决数罪并罚问题的法律依据。

数罪并罚制度的实行符合我国刑法罪责刑相适应原则,该制度的实施体现了有罪必罚、一罪一罚的刑法原则,是实现刑罚目的的必然要求,体现可司法公正性,是健全和完善我国法制建设的重要制度。

二、数罪并罚原则数罪并罚原则是指对一人所犯数罪进行合并处罚时所依据的规则,是数罪并罚制度的核心和灵魂,决定着数罪如何进行并罚。

数罪并罚原则主要有四种:(一)并科原则并科原则是基于“有罪必罚”和“一罪一罚”的刑法原则而对犯罪行为进行的惩罚,对所犯罪行为数罪分别宣告刑罚,合并执行。

数罪并罚是刑法中规定对一人犯数罪的情况下的一种量刑情节,对于数罪并罚的,分先减后并和先并后减两种,要区分不同情况分别适用。

刑法规定:判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。

如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。

数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。

(第69条)判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。

已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内。

(第70条)判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,被判刑的犯罪分子又犯罪的,应当对新犯的罪作出判决,把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。

(第71条)数罪并罚的原则包括:1、各国刑法所采取的原则主要有吸收原则、并科原则、限制加重原则与混合原则;2、我国刑法对数罪并罚采取的是混合原则。

由此可知,数罪并罚执行刑期有三种具体规定:一、数罪中有一罪被判处死刑或者无期徒刑的,执行死刑或者无期徒刑。

如湖南省建筑工程集团巨贪蒋艳萍,因受贿罪被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收财产人民币一百万元,与犯贪污罪、巨额财产来源不明罪判处的刑罚合并,决定执行死刑、缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收财产人民币一百万元。

二、数刑总和刑期以下,数刑中最高刑期以上,酌情决定执行刑期。

如:拐卖妇女罪被判有期徒刑七年,强奸妇女被判有期徒刑九年,介绍卖淫罪被判有期徒刑三年,该罪犯的数刑中总和刑期为十九年,决定执行的刑期为十九年以下,数罪中最高刑期为九年,该犯的实际执行期应为九年以上十九年以下酌情决定执行期。

论刑法分则关于数罪并罚的规定摘要数罪并罚制度,具体而言是指同一个犯罪人在判决宣告以前犯数罪的,或在判决以后,在缓刑、假释考验期限内,在刑罚执行中又发现有漏判之罪的,应将数罪合并处理的制度。

关键词刑法分则规定作者简介:刘雅萍,华东政法大学。

中图分类号:d924 文献标识码:a 文章编号:1009-0592(2013)02-021-02刑法总则中数罪并罚规定主要体现在三个条文中,第69条规定了判决宣告前一人犯数罪的并罚原则。

第70条和71条分别是判决宣告以后,刑罚执行完毕以前发现漏罪及新罪时,怎样依照第69条与原判刑罚实行并罚的规定。

也就是说,这三条规定主要解决的是“并罚原则及方法”问题,而对于罪数问题,即一罪与数罪的区分并未作出规定。

而刑法分则又规定了八款应该并罚的数罪情况,那么,针对那些分则没有规定数罪并罚,但是却与这八类数罪类似的情况应该如何处理呢?因为总则并未对罪数做出规定,所以无法指导分则中的数罪问题,分则中数罪并罚的规定与总则的规定发生了脱节。

因此,在下文中就要分析分则中规定并罚的8类数罪是否应该适用数罪并罚的原则处理,笔者将其分为五类进行研究。

一、组织类数罪刑法分则的数罪并罚规定中关于组织类的有第120条,恐怖活动组织犯罪,第294条,黑社会性质组织罪和第300条,邪教犯罪。

邪教组织犯罪与黑社会性质组织罪、恐怖活动组织罪的区别主要是精神控制程度的区别。

众所周知,邪教之所以具有强烈的控制力,是因为它有一套至高无上的,迷信的信仰体系。

而在黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动组织犯罪中虽然也有精神控制,但是要比邪教犯罪轻很多。

此两类组织犯罪主要是靠物质利益的分配和严厉的条规及纪律处罚对组内人员进行控制。

刑法对黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪和邪教犯罪的不同认定:1.恐怖活动组织罪和黑社会性质组织罪只要是在实施本罪的同时又触犯其它罪名就应当实行数罪并罚,形成了相对独立的两个罪名——组织、领导、参加黑社会性质组织罪、入境发展黑社会组织罪和其他犯罪并罚。

牵连犯数罪并罚对牵连犯“数罪并罚论”的思考上海市第一中级人民法院游伟近年来,许多学者主张对牵连犯统一实行数罪并罚,并提出了诸多的理论依据。

在多种观点中,较为一致的看法是:在牵连犯中确立数罪并罚原则,是实现罪刑相适应原则和我国刑罚目的的必然要求,并有利于解决当前司法实务中遇到的困境,符合立法发展趋势。

如有学者认为,牵连犯数行为的犯罪构成的基本性质是不同的,因此,牵连犯是实质数罪,根据犯罪构成定罪的标准,牵连犯这种异质数罪的情况当然构成了数罪并罚的前提;也有学者认为,根据罪刑相适应原则,对牵连犯采用数罪并罚更合乎罪刑相当原则的要求;还有学者认为,如从深层次的角度考察牵连犯的构成特征,可以发现牵连犯中数个独立的危害行为,均为分别完整地具备某一具体犯罪的全部构成要件,它们与牵连关系的数个完全独立的犯罪相比,在本质上并无根本的差异。

牵连犯罪的社会危害性,不是取决于数个犯罪之间的牵连关系,而是在根本上取决于其所构成的犯罪的性质、个数和情节等。

这些看法都颇有见地,但笔者认为,他们都只是从某个侧面对所涉问题进行探讨,并未能在整体上予以把握。

首先,“数罪并罚论”所持的一条重要理由,是认为从世界各国的立法及理论看,对牵连犯实行数罪并罚是大势所趋。

笔者认为,如果从牵连犯理论发展的表面上看,似乎确实如此。

费尔巴哈1815年在起草的《巴伐利亚刑法典》(草案)中表述了牵连犯的概念,并提出“从一重处断原则”,但此后的100多年间,牵连犯的概念及从一重处断原则并未得到各国刑法学及刑事法律的普遍认可。

在当今各国的刑事立法中,除了西班牙刑法第71条对牵连犯予以规定外,即是日本刑法第54条第1项后段及我国台湾地区刑法第55条后段有规定。

作为日本牵连犯来源地的德国及法国刑法,在历经数度修正后,早已将牵连犯废止。

而日本也在1974年的《修正刑法草案》第67条中,删除了有关牵连犯及其从一重处断的规定。

然而,从这一现象全面透视,并不能得出对牵连犯实行数罪并罚的结论,如果真要从此推出结论的话,这个结论也只能是:各国已充分认识到牵连犯理论的局限性,认识到“从一重处断”缺乏理论依据,它难以解决司法实务中出现的纷繁复杂的众多具有牵连关系的犯罪现象。

成语数罪并罚的意思,拼音,出处、典故,造句,及近义词、反义词详解成语:数罪并罚拼音:shù zuì bìng fá基本释义:对同一人犯数罪的合并处罚制度。

数罪指一人犯几个罪,包括在判决宣告以前犯数罪;在判决之后,缓刑、假释考验期内犯数罪;刑罚执行中又发现漏判之罪或又犯新罪的。

并罚原则指判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下,数刑中最高刑期以上,决定执行的刑期,但是管制最高不能超过3年、拘役不能超过1年、有期徒刑不能超过20年。

如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。

详细释义:成语出处:例句:反义词:近义词:成语典故:相关谜语:结构形式:主谓式成语组成汉字:数,罪,并,罚成语用法:作宾语、定语、谓语;用于法律文书读音正音:成语易错:成语辨析:成语年代:现代成语感情色彩:中性成语英语翻译:concurrent punishment for sevaral crimes成语造句:我们对他数罪并罚,让他服务公众240小时成语繁体:第一个字是的数成语:数不胜数,数见不鲜,数罪并罚,数一数二,数九寒冬,数米量柴,数奇不偶,数以万计,数米而炊,数米而饮,数奇命蹇,数黑论黄,数白论黄,数典忘祖,数九寒天,数墨寻行,数东瓜,道茄子,数米而炊,称柴而爨,数往知来,数黄道黑第二个字是的罪成语:替罪羊,戴罪立功,数罪并罚,何罪之有,声罪致讨,问罪之师,悔罪自新,二罪俱罚,抱罪怀瑕,惹罪招愆,畏罪潜逃,负罪引慝,戴罪图功,伐罪吊人,委罪于人,伐罪吊民,掩罪饰非,带罪立功第三个字是的并成语:声情并茂,图文并茂,齐头并进,相提并论,数罪并罚,威恩并行,恩荣并济,鸾枭并栖,齐驱并骤,恩威并济,文武并用,椿萱并茂,势不并立,连舆并席,万物并作,文情并茂,人赃并获,口耳并重,连枝并头,兼收并容第四个字是的罚成语:数罪并罚,以毁为罚,明德慎罚,二罪俱罚,恭行天罚,罪不当罚,赏信必罚,黜陟赏罚,蒲鞭之罚,信赏必罚,明赏慎罚,龚行天罚,甘心受罚,详刑慎罚,修德慎罚。

刑法关于数罪并罚有哪些规定?1.必须一人犯有数罪。

2.一个人所犯的数罪,必须是指在判决宣告以前一人犯数罪,或者判决宣告以后,刑罚执行完毕以前。

3.数罪并罚不是对犯罪分子数个罪简单地加重处罚,而是先对犯罪分子所犯的各罪分别定罪处罚,然后再根据数罪并罚原则,决定该犯罪分子应执行的刑罚。

我国法律针对各种犯罪行为制订了相应的刑罚,在实践中,会有一些犯罪人员不仅仅涉及一种罪行,在这种情形下,法院在判决时可能会采取数罪并罚的形式对犯罪人员作出量刑。

那我国刑法关于数罪并罚有哪些规定?小编将为您提供相关的内容,相信对您会有所帮助。

▲一、刑法关于数罪并罚有哪些规定?中国人民共和国刑法对于数罪并罚的明文规定如下:第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑最高不能超过二十年。

如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。

第七十条判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。

已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内。

第七十一条判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,被判刑的犯罪分子又犯罪的,应当对新犯的罪作出判决,把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。

▲二、数罪并罚的适用范围数罪并罚原则,只是解决在对数罪实行并罚的时候应当遵循什么准则进行并罚的问题。

至于在司法实践中,如何根据数罪并罚原则对各种不同类型的数罪实行并罚,是一个数罪并罚的适用问题。

对于这个问题,我国刑法第69条、第70条和第71条分别作了规定。

(一)普通数罪的并罚普通数罪是指判决宣告以前发现的数罪,对于这种数罪的并罚,是数罪并罚的典型形态,我国数罪并罚的原则,就是根据这种情况规定的,由于我们已经对数罪并罚原则作了详尽的论述。

2024年数罪并罚的具体情形总结范文2024年,作为一个现代法治国家,中国继续推进司法改革,数罪并罚政策得以全面落地。

首先,数罪并罚政策进一步强化了刑事犯罪的威慑力。

在以往,一些犯罪分子可能会利用法律的漏洞,避免受到应有的制裁。

然而,数罪并罚政策的实施,有效地减少了犯罪分子的可乘之机。

无论是同一犯罪行为的多次犯罪,还是不同犯罪行为的连续进行,都将受到更为严厉的惩罚,这无疑将对犯罪分子起到更大的威慑作用,有利于社会的和谐稳定。

其次,数罪并罚政策提高了刑事案件的办案效率。

传统的刑事审判过程中,每个犯罪行为都要经历独立的审判程序,导致办案时间过长,效率低下。

而数罪并罚政策的实施,可以将不同犯罪行为合并审理,减少了审判次数,提高了办案效率。

此外,数罪并罚政策还可以推动犯罪嫌疑人的忏悔和认罪,减少犯罪的争议性,并有助于加快案件审理进程。

再次,数罪并罚政策为社会秩序的维护提供了更全面的保障。

在过去,由于犯罪分子只能受到单一犯罪行为的惩罚,一些聪明的犯罪分子可能会利用空子,通过分散犯罪行为,降低被抓捕的风险。

然而,数罪并罚政策的实施使得这种情况不再成为可能。

不同犯罪行为的合并审理,为犯罪的揭发和打击提供了更充分的证据,使得犯罪分子无处可逃,社会秩序得到更全面的保障。

最后,数罪并罚政策的实施有效地提升了公众对司法公正的认可度。

在以往,由于单一犯罪行为可以得到较轻的惩罚,一些犯罪分子可能通过拖延审判,抗辩等手段来逃避责罚。

然而,数罪并罚政策的实施使得犯罪分子无法再利用这些手段逃避惩罚。

公众对司法公正的质疑将得到缓解,对司法制度的信任也将进一步增强。

总的来说,2024年数罪并罚政策的全面推进,取得了积极的成效。

这不仅提高了刑事犯罪的威慑力,提高了刑事案件的办案效率,为社会秩序的维护和司法公正提供了更全面的保障,而且提升了公众对司法制度的信任。

未来,中国将继续坚持依法治国的原则,不断完善司法制度,努力实现社会的长期稳定和繁荣。

罪数及数罪并罚总结一、一罪一罚、数罪并罚,标准:犯罪构成说一判决宣告前的数罪并罚:第69条:死刑、无期,吸收原则;附加刑,相加原则;行期徒刑、拘役、管制, 限制加重原则:在数刑的总和刑期以下,最高刑期以上,决定执行的刑罚;二刑罚执行中发现“漏罪”的并罚:第70条:死刑、无期,吸收原则;附加刑,相加原则;有期徒刑、拘役、管制,先并后减;先按限制加重原则并,后减原判决已经执行的刑期;三刑罚执行中犯“新罪”的并罚;第71条:死刑、无期,吸收原则;附加刑,相加原则;有期徒刑、拘役、管制,先减后并, 先减原判决已经执行的刑期;将原判决剩余的刑期与新罪判决的刑期按限制加重原则并;二、貌似数罪但不实行数罪井罚的情况:一实质一罪一行为,一罪:1、继续犯2、想象竞合犯,3、结果加重犯;二法定的一罪数行为法定为一罪:1、惯犯,2、结合犯;三处断的一罪数行为犯数罪按一罪处理:1、连续犯,2、牵连犯,3、吸收犯;四法条竞合犯;一行为触犯数法条;实际的一罪;三、法有特别规定的依照规定:一法律上把一个犯罪作为另一个犯罪处罚情节的情况;这种情况不要数罪并罚:1、绑架并杀害人质,绑架罪一罪处罚;2、拐卖妇女又奸淫被拐卖的妇女的,拐卖妇女一罪处罚:3、拐卖妇女又强迫、引诱、容留被拐卖的妇女卖淫的;拐卖妇女一罪处罚;强迫、引诱、容留被拐卖的妇女卖淫作为拐卖妇女的一个加重情况;4、组织卖淫又有强迫、引诱、容留妇女卖淫的犯罪,以组织卖淫一罪处罚;5、以强奸的手段迫使卖淫的;这种情况之下既有强迫卖淫的罪行又有强奸的罪行,但是依法只以强迫卖淫罪处罚,强奸作为适用重刑的依据.这个也有人用牵连犯的理论来解释;认为强奸是强迫卖淫的手段;6、组织他人偷越国边境又非法拘禁被组织者的;7、组织、运送他人偷越国边境使用暴力抗拒缉查的;8、走私,制造、贩卖、运输毒品时,武装掩护的;或者以暴力抗拒检查、拘留、逮捕情节严重的:以走私、制造,贩卖、运输毒品罪一罪处罚.理论上一般解释为牵连犯;二法定从一罪处罚,不适用数罪并罚的情况.1、盗窃信用卡并冒用他人信用卡,以盗窃罪论处;理论上一般解释为,犯盗窃罪和信用诈骗罪,属于吸收犯.但也有认为是牵连犯的;2、伪造货币又出售、运输伪造的货币的,以伪造货币罪从重处罚;一般解释为吸收犯,也有解释为牵连犯的;3、私拆、毁弃邮件从中窃取财物的,以盗窃罪一罪从重处罚;一般解释为牵连犯;4、因受贿而徇私枉法或者枉法裁判的,犯受贿罪和徇私枉法罪或者枉法裁判罪,择一重罪处罚;解释为牵连犯;5、为走私而骗购外汇的,为骗购外汇而伪造有关公文的,如果实行了走私罪的,以走私罪一罪处罚;如果尚未实行走私行为的,以骗购外汇罪一罪处罚;解释为牵连犯;6、根据司法解释,使用破坏的手段盗窃数额较大财物,又毁坏大量财物的,以盗窃罪一罪从重处罚;解释为想象竞合犯;7、犯抢夺、窃取国有档案罪,同时又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;解释为想象竞合犯;8、犯擅自出卖、转让国有档案罪同时又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;解释为想象竞合犯;9、行为人购买假币后使用,构成犯罪的,以购买假币罪定罪,从重处罚;四、法定的转化罪不是数罪,不实行数罪并罚:1、非法拘禁他人故意暴力殴打致被拘禁人造成重伤、死亡的,以故意伤害罪、故意杀人罪论处;2、刑讯逼供致人伤残、死亡的,以故意杀人罪、故意伤害罪论处;3、虐待被监管人造成重伤、死亡的,以故意杀人罪、故意伤害罪论处;4、聚众斗殴造成重伤、死亡的,以故意杀人罪、故意伤害罪论处;5、非法组织卖血、强迫卖血致人重伤的,以故意伤害罪论处;6、在盗窃、诈骗、抢夺过程中使用暴力、威胁转化为抢劫罪的;7、携带凶器抢夺的,以抢劫罪论处是否属于转化罪尚未定论;对上述情况,从自然的眼光、生活的眼光来看似乎是数罪或者就是数罪,但在法律上不能实行数罪并罚;过去很多同志对数罪并罚问题,觉得学得很好,但是一做题就做错;其原因是我们太懂一罪一罚、数罪并罚,而没有注意到数罪法律偏偏不让并罚的情况;而考试的时候偏偏不考一般情况专考特殊情况,所以一定要注意;五、理论和实践非法定的中常见的不需要数罪并罚的情况:l、妨害公务、寻衅滋事、聚众斗殴、强奸、抢劫、非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、绑架、等侵犯人身的犯罪,造成轻伤后果的,仍是一罪,按相关犯罪定罪处罚;2、妨害公务、寻衅滋事、聚众斗殴、造成重伤结果的,一般以故意伤害罪定期处罚;六、法定应当数罪并罚的情况:1、组织他人偷越国边境,运送他人偷越国边境,对被组织人、被运送人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为,或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚;2、以暴力、威胁方法抗拒缉私的,以走私罪和妨害公务罪,依照数罪并罚的规定处罚;对此一般认为是牵连犯,但数罪并罚;3、犯保险诈骗罪,投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,或者投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,同时构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚;对此一般认为是牵连犯,但数罪并罚;4、纳税人缴纳税款后,采取假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款的,以偷税罪定罪处罚;骗取税款超过所缴纳的税款部分的,以骗取出口退税罪定罪处罚;并且要以偷税罪和骗取出口退税罪数罪并罚;解释为想象竞合犯但数罪并罚;5、犯组织、领导、参加恐怖活动组织罪,以实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚;但组织抢劫集团又实行抢劫犯罪的,不存在数罪并罚问题;6、收买被拐卖的妇女、儿童,又强奸被收买的妇女的,数罪并罚;收买被拐卖的妇女、儿童,又有非法拘禁、伤害、侮辱等犯罪行为的,数罪并罚;7、组织、领导、参加黑社会性质的组织,或者境外的黑社会组织的人员到中国境内发展组织成员,又有其他犯罪行为的,依照数罪井罚的规定处罚.8、因受贿而挪用公款,或者挪用公款后又使用的公款犯其他罪的,数罪并罚;解释为牵连犯数罪并罚特例;9、行为人出售、运输假币构成犯罪,同时有使用假币行为的,依照刑法第171条出售、运输假币罪、第172条使用假币罪的规定,实行数罪并罚.七、结果加重犯:结果加重犯通常是依据分则条文规定确定的,即是法定的;常见的故意犯罪的结果加重犯有:抢劫致人重伤、死亡的:强奸致人重伤、死亡的;非法行医致人重伤、死亡的;非法拘禁致人重伤、死亡,虐待致人重伤、死亡的;暴力干涉婚姻自由致人死亡的;绑架致人死亡的;绑架致人死亡的,拐卖妇女、儿童造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;放火、爆炸、投毒、破坏交通工具、破坏交通设施、破坏电力设备等造成人身伤亡或者重大财产损失的;生产销售假药严重危害人体健康的:生产、销售劣药后果特别严重的;生产、销售不符合卫生标准的食品对人体健康造成严重危害的;生产、销售有毒、有害食品造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的;劫持航空器致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的;劫持船只、汽车造成严重后果的;暴力危及飞行安全造成严重后果的:煽动群众暴力抗拒国家法律、法规实施造成严重后果的;组织、运送他人偷越国边境造成被组织人重伤、死亡的;挪用公款数额巨大客观上不能还的:徇私舞弊不征、少征税款造成特别重大损失的;常见的过失犯罪的结果加重犯有:危险物品肇事“后果特别严重的”;工程重大安全事故罪后果特别严重的;交通肇事后因逃逸致人死亡的;过失犯罪的行为人对加重结果一般是过失的,但是个别也有故意的,如交通肇事后因逃逸致人死亡的;。

我国刑法数罪并罚制度的讨论【摘要】数罪并罚制度是刑罚在具体适用中的一项重要制度。

本文对数罪并罚制度的涵义和特点,形成此种制度的原因和根据,以及在刑罚中的适用进行了思考和讨论,并且指出了现今数罪并罚制度的不足,给出了几点建议,表明我国应当以刑罚的目的为基础,适度扩大法官的自由裁量权,完善数罪并罚机制,才能形成更完善的数罪并罚制度。

【关键词】数罪并罚制度;数罪并罚原则;适用;完善一、数罪并罚制度的涵义及其特点数罪并罚是指法院对一人犯数罪,分别定罪量刑,并根据法定原则与方法,决定应当执行的刑罚[1]。

数罪并罚是对一人所犯数罪准确评价的结果,是与罪责刑原则相适应的、使刑法能够有效发挥的科学法律制度。

主要有以下三个特点:第一是数罪特点,即同一人犯有数个罪名,这个特点是数罪并罚制度的适用前提;第二个是时间特点,即同一个犯人所犯的罪都必须在法定期限内发生;第三个是原则特点,即对犯人实施数罪并罚时,按照法定的制度,对各罪分别进行定罪量刑,综合评估后再决定执行的刑罚。

二、我国数罪并罚制度形成的原因和根据刑罚的目的是以报应和功利作为出发点的,而我国数罪并罚制度就是将报应与功利有机地结合在一起。

我国数罪并罚制度追求的是“刑当其罪与刑足制罪相结合”的刑罚目的。

在对犯罪人所犯数罪的量刑时,会出现情节的重复评价现象以及刑罚的过剩现象,这样就违背了刑罚的正义性和功利性的目的。

数罪并罚制度的出现是因为考虑到了这个缺陷,规定以一定方法决定最后执行的刑罚,将去除情节的重复评价部分,让刑罚更具有公正性。

“主客观相统一”的理论是我国犯罪构成的理论,这个理论的内容是,在对犯罪人进行量刑时,既要评价犯罪人的外在行为,也要考虑犯罪人具有反复实施犯罪行为的倾向,即反社会性,必须在对着两个因素的综合评价后,才能决定其刑事责任[2]。

当一人犯数罪时,数罪并罚制度的形成便是为了实现“主客观相统一”这一理论。

数罪并罚制度就是在对犯罪人量刑时,把其所犯数罪看作同一个犯罪人格的体现,对犯罪人主观上的恶性进行综合评价。

张明楷:论同种数罪的并罚●张明楷 (进入专栏)【摘要】“一罪一刑”的罪刑关系、行为责任论、量刑情节的差异性等原理与事实,决定了对判决宣告以前的同种数罪,原则上应当实行并罚;但是,对于刑法分则将多次、数额巨大或特别巨大规定为法定刑升格条件的犯罪,不应当实行并罚;对于想象竞合犯、牵连犯与吸收犯的同种数罪,原则上并罚,例外不并罚;对于刑法分则将情节严重或特别严重规定为法定刑升格条件的犯罪,以及法定最高刑为无期徒刑与死刑的犯罪,原则上不并罚,例外并罚;在同时存在应当并罚与不必并罚的交叉情形时,需要按照刑罚的正当化根据(尤其是罪刑相适应原则)灵活处理。

对刑罚执行完毕以前发现同种漏罪的,不能一概采取并罚原则;在以一罪论处才能实现罪刑相适应原则时,应通过审判监督程序重新量刑;已经执行的刑期,计算在重新决定的刑期之内。

【关键词】同种数罪;并罚;原则;例外众所周知,数罪并罚存在三种情况:一是判决宣告以前一人犯数罪的并罚;二是刑罚执行完毕以前发现漏罪的并罚;三是刑罚执行完毕以前又犯新罪的并罚。

可以肯定的是,在上述第三种情况下,即使行为人所犯新罪与已经判决(正在执行)的犯罪的罪名相同(同种数罪),也应当实行数罪并罚。

一方面,前一判决没有任何不当,故不可能以变更前一判决的方式处罚新罪;另一方面,对行为人所犯新罪必须定罪量刑。

因此,唯一的办法是实行并罚。

但是,在上述第一种情况下,对判决宣告以前一人犯同种数罪的,应否实行并罚,就成为需要研究的问题。

例如,行为人两次犯故意伤害罪,对此是以一个故意伤害罪论处,还是以两个故意伤害罪实行并罚?一罚说主张,对同种数罪一概不并罚,作为一罪的从重情节或法定刑升格的情节处罚即可。

并罚说主张,对同种数罪一概实行并罚。

折中说主张,以一罚作为基本处罚方法,以并罚作为补充方法。

[1]但折中说并没有明确提出一罚与并罚的具体标准。

本文的基本观点是,从原则上说,对同种数罪应当并罚;从结局上说,对判决宣告以前一人犯同种数罪的,既可能实行并罚,也可能以一罪论处(以并罚为原则的折中说)。

此文可做参考,请不要全篇抄袭论数罪并罚---------浅议数罪并罚的适用[内容提要]数罪并罚是我国刑法适用基本制度之一,其对遏制犯罪现象的发生,创建良好的社会秩序意义重大。

我国刑法中的数罪并罚制度,就是指人民法院对一人所犯的数罪,分别定罪量刑,然后按照刑法规定的原则决定应执行的刑罚。

本文旨在通过对数罪并罚制度的介绍,分析其存在的必要性极其合理性,同时提出作者关于完善数罪并罚制度的建议以及对该制度建构的分析。

[关键词] 数罪并罚数罪并罚的原则数罪并罚的适用并科原则一、数罪并罚的含义及特征我国刑法中的数罪并罚制度,是指人民法院对一人所犯的数罪,分别定罪量刑,然后按照刑法规定的原则决定应执行的刑罚。

对数罪实行并罚,首先是罪刑相适应原则的必然要求,量刑的依据是犯罪行为的社会危害性和犯罪人的人身危险性,一人犯一罪与一人犯数罪相比,无论在行为的社会危害性方面,还是在行为人的人身危险性方面都要大得多,因而犯数罪的人理所应当受到更为严厉的社会谴责。

其次是有罪必罚、一罪一罚原则的必然要求,犯了罪而受不到应有的惩罚,或者犯了数罪与犯了一罪在惩罚上没有区别,就不可能遏制犯罪现象的发生,一个良好的社会秩序也就不可能建立。

最后,是实现刑法目的的必然要求。

犯罪是对正常社会秩序的否定,刑罚则是对犯罪的否定之否定,通过这种否定之否定的过程,表达社会正义观念,恢复社会正常秩序,对犯一罪的人与对犯数罪的人在处这一原则来源于“一罪一罚”、“赎罪数罚”、“每罪必罚”的思想。

其形似公允且持之有故,但实际弊端甚多。

如对有期自由刑而言,采用绝对相加的方法决定执行的刑罚期限,往往超过犯罪人的生命极限,与无期徒刑的效果并无二致,已丧失有期徒刑的意义,再如,数罪中若有被判处死刑或无期徒刑着,则受刑种性质的限制,根本无法采用绝对相加的并科原则予以执行;并且,逐一执行所判数个无期徒刑或死刑,也是极端荒诞之举。

所以,并科原则作为单纯适用的数罪并罚原则,实际上既难以执行,且无必要,亦过于严酷,有悖于当代刑罚制度的基本原则和精神。

故目前单纯采用并科原则的国家较少。

(三)限制加重原则。

又称限制相加原则,指对数罪分别定罪量刑,然后以其中最重的刑罚为基础,再加重一定程度的刑罚,作为应执行的刑罚。

或者是在数刑中最高刑期以上,数刑相加的总和刑期一下酌情决定执行的刑罚,法律同时规定决定执行的刑罚最高不得超过的限度。

这一原则在坚持“有罪必罚”和“一罪一罚”原则的基础上,克服了并科原则和吸收原则或失之于严酷且不变具体适用,或失之于宽纵而不足以惩罚犯罪的弊端,既使得数罪并罚制度贯彻了有罪必罚和罪刑相适应的原则,又采取了较为灵活、合乎情理的合并处罚方式。

故其确为数罪并罚原则的一大进步,但该原则仍有一定的局限性。

它虽然可有效地适用于有期自由刑等刑种的合并处罚,却对于死刑、无期徒刑根本无法采用,因而当然不能作为普遍适用于各种刑罚的并罚原则。

否则,便会产生以偏概全之弊。

三、数罪并罚原则的适用刑法第69条的规定确立了以限制加重原则为主,以吸收原则和并科原则为补充的折衷原则。

因此,在我国刑法中这三个原则根据不同刑种的特殊性都可能予以适用。

(一)限制加重原则的适用此文可做参考,请不要全篇抄袭根据第69条第1款的规定,限制加重原则只适用于有期徒刑、拘役和管制。

所谓“限制加重”,在数罪总和刑罚以内进行限制,在数罪中最高刑期以上加重;同时,对于不同有期自由刑,法律还特别规定最高限度,即管制最高不能超过3年,拘役最高不能超过1年,有期徒刑最高不能超过20年。

以有期徒刑为例,如果总和刑罚不超过20年的,即在该总和刑罚以内进行限制;如果总和刑罚超过20年的,则应执行的刑期不能超过20年。

在上述幅度内,法院酌情决定应执行的刑期。

(二)吸收原则的适用根据第69条的规定,对于数罪中判有死刑、无期徒刑的,则应执行的刑罚最终应为死刑(包括死刑立即执行和死刑缓期执行)、无期徒刑;对于其他犯罪仍应予以定罪量刑并在判决中予以体现,但是在确定应执行的刑罚时并不考虑。

这样处理的说服力在逻辑上是清楚的,但是在具体个案可能会产生罪刑不平衡的看法。

比如,一人被判一个死缓执行,另外又判有多个有期徒刑乃至无期徒刑,由于判处死刑缓期执行后被执行人除非故意犯罪不会被剥夺生命,如果其表现良好可能经过十多年就可能被释放,如此一来与被判处数个有期徒刑而并罚的情况在最终执行期限可能差距不大;被判处数个无期徒刑时,也会产生这个问题。

刑法理论界曾有关于两个以上无期徒刑是否可以折合死刑问题的争论,从现行刑法所确立的罪刑法定原则出发,答案显然是不能的。

也有观点认为,对于类似情形应适用更为严格的减刑、假释条件。

这种观点虽然有一定的道理,但是从目前立法上没有合法的根据。

实际上,从来就不存在也不可能存在绝对的罪刑相称;数罪并罚制度的作用只能起到相对平衡的作用,它的效果是对犯罪人给予一个综合性的评价,与其犯罪行为的危害与犯罪人格达到一个相适应的对称。

刑罚的确定不应仅仅限于对犯罪行为的客观危害的衡量,而应主要考虑通过犯罪行为及罪前、罪后的表现来给犯罪人的一个总体的人格评价从此文可做参考,请不要全篇抄袭而选择相适应的刑罚量。

对于在执行中是否给以减刑、假释也应考虑被执行人的人格,缩减刑罚量即是恰当的;反之,即不能予以缩减。

是否适用减刑、假释应与被执行人的被改造程度相关,而与其已犯罪的轻重并不直接相关。

(2)(三)并科原则的适用根据第69条第2款的规定,如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。

从法条上表述分析,其仅指主刑与附加刑的并罚。

对于不同种附加刑的并罚和同种附加刑之间的并罚,法律并没有给予明确回答。

对于不同种附加刑的并罚,如果是多个附加刑是剥夺政治权利与财产刑(即没收财产与罚金),并科执行自然没有疑问。

关键是不同的财产刑之间如何并罚?对此也存在不同认识,2000年11月15日最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第3条第2款规定:一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的,应当合并执行;但并处没收全部财产的,只执行没收财产刑。

这一解释实际上分别情况采用不同的并罚原则:当判处没收全部财产的,则采取吸收原则,不再执行罚金。

对于同种附加刑的并罚,应分别刑种进行分析剥夺政治权利的并罚,如果其中有一个剥夺政治权利终身的,即应坚持吸收原则,如果数个剥夺政治权利都是有期限的,对此学界存在争论。

一种观点以刑法第55条为依据,认为剥夺政治权利的并罚不能超过5年。

另一种观点以刑法第57条为依据,认为剥夺政治权利的并罚不能超过10年。

笔者认为两种观点都缺少足够的法律依据。

根据刑法第55条的规定,对一罪判处剥夺政治权利不可超过5年,但并没有说明该条也适用对于多个剥夺政治权利的并罚也不能超过5年。

因此第一种观点对法律扩大解释于法无据。

刑法第57条是对被判处死刑、无期徒刑减为有期徒刑应当附加剥夺政治权利的规定。

很显然第二种观点也于法无据。

对此应立法予以规定。

此文可做参考,请不要全篇抄袭多个罚金的并罚:刑法理论上一般认为应当采用限制加重原则,即在数个罚金刑中最高罚金金额以上,总和罚金额以下确定应执行的罚金数额。

但是最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第3条第1宽规定:依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的,应当实行并罚,将所判处的罚金数额相加,执行总和数额。

该解释实际上确定了以并科原则解决多个罚金刑的并罚问题。

多个没收财产的并罚:刑法理论一般认为,如果其中有一个没收财产的,即适用吸收原则。

如果宣告数个没收部分财产的,则应采取限制加重的原则。

其上限是被执行人的全部财产。

根据前引司法解释的规定,对此也应在被判刑人财产范围内合并执行,当然不能超过被执行人的全部财产数额。

四、实践中应注意的问题(一)审前羁押期限折抵的问题对于审前羁押的,根据刑法第41条、第44条第、47条的规定,对于先行羁押期限应当折抵刑期。

在数罪并罚的情形下,折抵刑期应从每个宣告刑中折抵,还是从并罚后确定的刑期中折抵?从现有立法分析,应当从并罚后确定的刑罚中折抵。

理由在于,先行羁押的刑期被视为已经执行的刑期,因而应从确定的刑罚中折抵。

(二)数罪并罚判决的改判问题对于上诉案件进行审理时,根据上诉不加刑的原则,对被告人实行数罪并罚的,既不能加重一审决定执行的刑罚,也不能在维持原一审决定执行的刑罚不变的情况下,加重数罪中某一罪或几个罪的宣告刑。

对于抗诉案件,不适用上诉不加刑原则,一审判决宣告数罪的,如果其中一罪或者几罪宣告不当,即应在重新宣告之后进行并罚确定应执行的刑罚。

在审判监督程序中,如果对于数罪案件进行改判的,如果生效判决中对于一罪或者几罪的宣告不当,则应在重新宣告后进行并罚以确定应执行的刑罚;对于已经此文可做参考,请不要全篇抄袭执行的刑罚,应包括在重新确定的应执行的刑罚中。

注释](1)于志刚:《刑罚制度适用中的疑难问题研究》,吉林人民出版社2001版(2)黄京平:《数罪并罚与相关刑罚制度》,载《刑事法专论》(上卷)中,国方正出版社1998年版参考文献]1、马克昌等主编:《刑法学全书》,上海科学技术文献出版社2、《中国刑法词典》,学林出版社3、[日]宫泽浩一著:《刑事政策的功能》,成文堂出版社、刁荣华主编:《法律的演进与适用》,汉林出版社5、《刑罚通论》马克昌文编1999年4月2版,武汉大学出版6、《中国刑法新论》王玉柱主编1997年9月第一版中国检察出版。