性善论与性恶论

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:5

孟子的性善论与荀子的性恶论区别、意义(转)自古以来,人性善恶问题就为中外思想家所关注。

孟轲是中国思想史上第一个系统提出人性理论的思想家。

荀况创立的“性恶论”开中国思想史性恶理论研究之先河,直接与孟子的性善论对立。

两大理论的共通与相异之处究竟表现在哪里?作者旨在对此分析的基础上,浅略总结这两大思想,以便助于我们当代社会的道德建设。

一、人性的理解的比较孟子和荀子对于什么是人性,各有不同的理解。

孟子以为的人性是人之所以为人的特性,是人区别于其它动物所具有的根本标志。

他认为人的本质特征在于人具有“恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心”这四心,这四心同时是孟子主张性善论的叙述起点。

并认为这“四心”又可为人的四个“善端”,发展起来可以培养“仁、义、礼、智”这四德。

而荀子以为的人性,是指人还未进入社会生活之前、生来俱有的自然本性,正所谓:“凡性者,天之就也”。

(《荀子.性恶》)可见,在荀子这里,人性主要是指自然生成的人的本能。

它不具备孟子所说的“四心”或德性的“善端”,而且不仅不具有善端还肯定这些自然本性具有恶性,如:“今人之性,生而有好利焉,顺是故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是故残贱生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是故**生而礼义文理亡焉”(《荀子.性恶》)。

并进一步指出,人的自然本能包括:“饥而欲饱、寒而欲暖、劳而欲休”等生理本能和“好荣恶辱”、“好利恶害”等心理本能这两个方面。

需要指出的是,与荀子相比,孟子也肯定人具一定的自然本能,但他认为这是人与动物均具有的成份,这些成份无所谓善恶或道德性,这也并非孟子所指的人与动物区别之根本。

因为在他看来,这些自然本能的满足,人与动物均需依赖一定的客观条件来满足,而人性中的“善”的成份是人所特有的。

在这里我们可以看到孟子和荀子对于人性内涵的截然相反的主张。

即孟子所指的人性是人的根本特性,其中含有“善”的因素,即人区别于其它动物所具有的道德性;而荀子所指的人性仅指天赋予人的自然属性,其中只含有“恶”的因素,而人的道德性在于后天的人为培养。

性善与性恶何为性善,何为性恶?性善论是由孟子提出的一种人性论。

孟子认为人性是善良的,性善是出于人的本性、天性的,孟子称之为“良知”。

孟子把道德规范概括为仁义礼智四德,并由其引出“四端”——恻隐之心,羞恶之心,辞让之心,是非之心。

孟子认为四端是人之本性的自然呈现,是人与动物的不同之处,没有四端则不能称之为人。

与性善论相对,荀子则提出了性恶论。

性恶论中提出人性有恶,要化性起伪。

荀子主张人性有“性”“伪”两部分,“性”是恶的动物本能,“伪”是善的礼乐教化。

荀子认为人类作为一种生物定有其与生俱来的本能即求生的生理本能与趋利的心理本能,我们没有必要否定它,回避它,只要好好引导。

然而无论是性善论还是性恶论,都不是让人自动性善作恶,而仅仅是对于人性的两种不同看法而已。

从理论核心来看,性善论强调良知,目的是让人们遵循自己善良的道德本心行事。

而性恶论则更加注重本能,它直视人们的各种欲望却更强调本能需要通过礼教来束缚。

从本性角度出发,性善论的本质仍为“仁”,孟子始终立足于他的仁政思想,主张自我反省,自我修养,自我完善。

性恶论的本质则为“教”,人生而有恶,本性需要通过外界的教育培养,社会约束来加以控制。

孟子生于社会风气极差的战国战乱时期,所以他提出性善论,希冀通过这来改善这种混乱的社会风气。

而荀子则处于秦统一全国的战国末期,当时战乱四起,民不聊生,因此他提出性恶论想让人们重新审视自我,看清局势。

但是从结果来看,性善论提倡通过修身来保持自己向善的本性,性恶论提倡通过学习来克服向恶的发展。

这两种学说的最终目的都是让人们增强自身的道德素质修养。

也就是说孟子提出的性善论与荀子提出的性恶论初衷并不相悖,因此这两种学说相互对立却也相辅相成。

我个人的观点是人本无性。

善恶是一种道德观念,不同时代不同地域有不同的道德观念善恶观,这种观念并不具有先天性,而是后天在社会生活中逐渐形成的。

善恶的界限也并非十分明显,任何事物都没有绝对的善恶好坏之分。

性善论,性恶论人性的开始是好或是坏呢,也许你会说“基因学是这样解释的。

”然而科学也强调,后天的培养是非常重要的,他会影响到人性的发展。

关于这点我国的大思想家孟子和荀子也表示赞同,然而关于人性天生的伪善,他们却有着接壤想反的观点。

孟子把人的仁义礼智看作是人之为人、人区别于动物的本质属性,因而他认为人的本性是善的。

“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

”(《孟子·公孙丑上》)正因为人具有仁义礼智之善端,所以人性才是善的。

荀子把人先天生就的自然本能看作是人的本性,因而他认为人的本性是恶的。

他指出“人之性恶,其善者伪也”。

那么是不是说人性真的是有天生是善或恶之说呢?其实不然孟子和荀子对待人性的态度是一善一恶,截然相反,但从二者的取向来看,二者又是相同的。

孟子在人性善的基础上提出了“存放心,养其性”,荀子在人性恶的基础上提出了要“化性起伪”。

孟子一个从人性善出发,但不注意保养会变恶,得出了需要道德修养和道德教化的结论;一个从人性恶出发,认为人性恶,才需要后天的道德礼法教化,以改变人的本性。

前者是通过教化保住人的善性,后者是通过教化改变人的恶性。

所以遗传固然重要,若没有后天的培养,也将不可成才。

无论是存心养性,还是化性起伪,都在于倡导后天社会生活中的道德修炼和道德行为,都在强调后天道德教化的必要性。

回到现实,孟旬二人的理论在如何对待义利关系,如何解决道德失范,道德滑坡等问题尤为重要。

像刚刚发生的小悦悦事件,像偷窃抢劫甚至变态等种种事件的发生,我们不得不尽快的加强道德法制建设,然而制度在外,更为重要的是我们自己的大的约束,即孟旬所说的倡导后天社会生活中的道德修炼和道德行为,都在强调后天道德教化怎么样让一个小生命健康成长呢,怎么样让我们的社会充满和谐呢,后天的都得教化永远是我们的课堂。

孟子:在孟子那里,人的本质特征集中表现为“四心”:“恻隐之心”(或“不忍人之心”)、“羞恶之心”、“恭敬之心”(或“辞让之心”)、“是非之心”。

其中“恻隐之心”是最根本的。

后来著名的“四端”即从“四心”演绎而来。

孟子认为:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

人之有四端也,犹其有四体也。

”(《孟子·公孙丑上》)人的不善乃是外力影响所致,非本性使然。

他说:“若夫为不善,非才之罪也……或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。

”荀子:“性者,本始材朴也。

”“凡性者,天之就也……不可学,不可事而在入者谓之性。

”“从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理而归于暴”“人之性恶,其善者伪也。

”他说:“可学而能,可事而成之在人者谓之伪。

”荀子虽对孟子的“性善论”大加指斥,针锋相对地提出了“性恶论”,但实际上,二人在“止恶向善”的价值追求上并无二致,而且均认识到后天环境、教育对能否达到善具有重大影响,都主张通过教育、自我修养等途径达到“善”。

孟子:善“求则得之,舍则失之。

”“放其心而不知求,哀哉!”(《孟子·告子上》)荀子:“尧舜之与桀跖,其性一也;君子与小人,其性一也”(《荀子·性恶》)之所以出现贤与不肖的区别,是因为“注错习俗之所积耳。

”(《荀子·荣辱》)为达到善,就须“化性起伪”。

孟学与荀学分歧的根本点,在于对孔学核心的理解不同。

孟子认为核心是“仁”,并由此提出“义”的概念,倡导施行“仁政”、“王道”,劝说君王“推恩”及民。

而荀子则认为核心是“礼”,倡导“化性起伪”,主张“起礼义,制法度”。

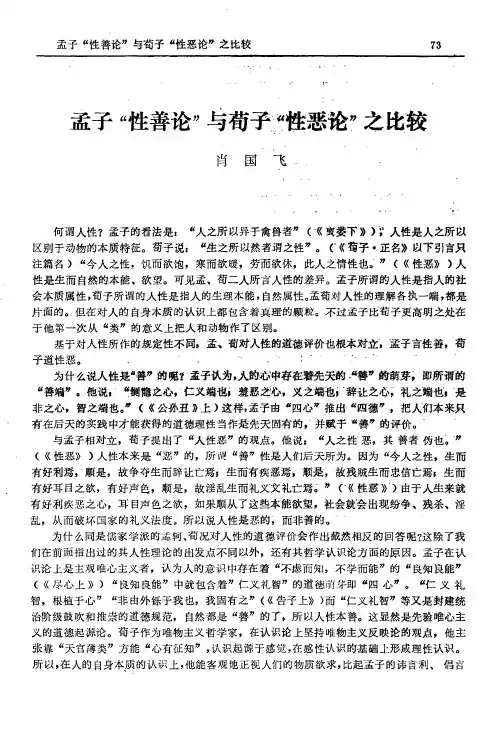

中国古代人性善恶的观点作者:汪锐来源:《金田》2015年第02期人性善恶是中国哲学的重大问题,自古以来人们争论不休,可归结为四种观点:性善论、性恶论、性无善恶论、性亦善亦恶论。

1.性善论。

中国古代一种主张人性本善的理论。

战国时孟子首先提出。

他认为,人性即/人所以异于禽兽的本质属性,具体指“恻隐”、“羞恶”、“辞让”、“是非”等四种道德心理,它们是仁、义、礼、智四德的根始,恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

肯定四德之善是四端之心的扩充和发展。

后儒的人性论,虽各具形式,但大多肯定人性中具有为善的心理根据,并赋予无不善的价值规定,以为人性之根本。

孟子都以为只有使人与动物区别开来的人之所以为人者才是人性。

这就将人性与人性的一部分(亦即人的特性、人性的高级部分)等同起来,因而是片面的、错误的。

2.性恶论。

中国古代一种主张人性本恶的理论。

战国荀子首先提出。

荀子认为,论性必先明/性伪之分不可学,不可事而在人者,谓之性;可学而能,可事而成之在人者,谓之伪。

目好色,耳好声,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚等不待事而后生的感性欲望就是人之所生而有的自然本性。

礼义道德则是后天的人为。

强调:如从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理而归于暴,故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。

用此观之,然则人之性恶明矣,其善者伪也。

认为孟子视人性为善,是不及知人之性,而不察乎人之性伪之分者也。

否定善的先验论,而赋予人的自然属性以恶的价值评价,或以自然属性为后天行为恶的根源。

据此论证了礼义的起源和礼法兼治的必要性和合理性。

同时又为/化性起伪的道德教育和道德修养提供了理论依据。

汉以后,由于正统儒家一般都尊德性而贬情欲,性恶论的影响不及性善论大。

孟子是性善论的代表,荀子是性恶论的代表。

二者看似相反,实则错误相同。

这可以从两方面看。

一方面,人性本来是多元的:既固有同情心而能利他,又固有自爱心而必利己。

孟子的性善论与性恶论比较孟子是中国古代儒家学派的重要代表之一,他的思想对于中国传统文化的发展和演变产生了深远的影响。

其中,孟子的性善论与性恶论是他思考人性本质的两个重要观点。

本文将从不同角度对这两种观点进行分析比较。

首先,孟子的性善论认为人性本质是善良的,每个人都具备天赋的善良品质。

他认为人天生具备四个基本的善良情感,即仁、义、礼、智。

仁是指对他人的关怀和爱护,义是指对社会公正的追求,礼是指对社会规范的遵守,智是指对事物的理解和思考能力。

孟子认为,只要人们能够发挥并培养这些善良情感,就能够实现个人与社会的和谐发展。

相比之下,孟子的性恶论则认为人性本质是恶劣的,每个人都具备自私、贪婪和残忍的潜在倾向。

他认为人的本性是追求自身利益和满足欲望的,而不顾及他人的感受和社会的公共利益。

孟子认为,只有通过道德修养和教育的力量,才能够抑制和纠正人性中的恶劣倾向,使人们追求善良和正义。

在对比这两种观点时,我们可以发现孟子的性善论与性恶论并不是互相排斥的,而是相辅相成的。

性善论强调了人性的本质善良和积极向上的一面,而性恶论则提醒人们警惕人性中的负面倾向和潜在的危险。

这两种观点的对立与统一,体现了孟子对人性的深刻思考和细致分析。

另外,孟子的性善论与性恶论也为人们提供了不同的道德教育思路。

性善论强调了培养和发挥人性中的善良情感,注重通过教育和修养来引导人们实现个人与社会的和谐发展。

而性恶论则强调了道德修养和教育的重要性,认为只有通过外在的规范和约束,才能够抑制和纠正人性中的恶劣倾向。

总的来说,孟子的性善论与性恶论是他对人性本质的深入思考和分析的产物。

这两种观点在一定程度上相辅相成,既强调了人性的善良和积极向上的一面,又提醒人们警惕人性中的负面倾向和潜在的危险。

对于现代社会,我们可以借鉴孟子的思想,通过道德教育和个人修养,培养和发挥人性中的善良情感,实现个人与社会的和谐发展。

性善论与性恶论中国自古以来都推崇性善论,而西方主张性恶论。

性善论,战国时期孟子提出的一种人性论。

孟子认为,性善可以通过每一个人都具有的普遍的心理活动加以验证。

既然这种心理活动是普遍的,因此性善就是有根据的,是出于人的本性、天性的,孟子称之为“良知”“良能”。

典故《孟子•告子上》:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。

”《孟子•公孙丑上》:“人皆有不忍人之心。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。

以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋《孟子•尽心上》:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知友也,非恶其声而然也。

”者,其良知也。

孩提之童无不知爱其亲者,及其长也,无不知敬其兄也。

”孟子以性善论作为根据,在政治上主张实行仁政(“不忍人之政”)。

孟子对于性善论的最用力的论证,是通过人的心理活动来证明的。

孟子认为,性善可以通过每一个人都具有的普遍的心理活动加以验证。

既然这种心理活动是普遍的,因此性善就是有根据的,是出于人的本性、天性的,孟子称之为“良知”、“良能”。

孟子把道德规范概括为四种,即仁、义、礼、智。

同时把人伦关系概括为五种,即父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

孟子以上理论的出发点就是——性善论。

性善论有以下特征:1、“性善论”中的“善”是一种价值或更精确的说是一种价值体系。

“性善论”中的“善”可分为三个层次,“‘善’首先指的是仁、义、礼、智诸德行和符合它们的德行。

其次,‘善’指的是人的优秀性。

荀子的性善论与性恶论对社会秩序的影响荀子是中国古代儒家学派的重要代表之一,他的学说对于中国传统文化的发展产生了深远的影响。

其中,荀子的性善论与性恶论是他学说的核心内容之一,对社会秩序的影响也是不可忽视的。

本文将对荀子的性善论与性恶论进行分析,探讨其对社会秩序的影响。

首先,荀子的性善论认为人性本善,但这种善并非天生的,而是通过后天的教育和修养得以培养和发展。

荀子认为,人的本性具有良善的倾向,然而,如果不加以教育和修养,人的本性容易被恶习所侵蚀,从而变得堕落和邪恶。

因此,荀子提出了“性恶”的观点,强调了教育的重要性。

这种性善论对社会秩序的影响是多方面的。

首先,荀子的性善论强调了教育的作用,认为通过正确的教育可以使人的本性得以发展和完善。

这种观点对于社会的教育制度和教育方针提出了要求,要求教育机构和教育者注重培养人的善良品质,引导人们追求道德和精神上的完善。

这对于社会的秩序和稳定具有重要意义,因为只有具备良好的道德素养和修养的人才能够遵守法律法规,维护社会的正常秩序。

其次,荀子的性善论对社会的道德建设产生了积极的影响。

荀子认为,人的本性具有良善的倾向,但这种善需要通过教育和修养来培养和发展。

因此,社会应该重视道德教育,培养人们的道德意识和道德行为。

荀子认为,只有通过道德教育,人们才能够自觉地遵守道德规范,从而形成和谐的社会关系。

这对于社会的秩序和稳定具有重要意义,因为只有道德行为得到普遍遵守,社会才能够实现和谐共处。

此外,荀子的性善论还对社会的政治治理产生了一定的影响。

荀子认为,人的本性具有自私自利的倾向,如果不加以约束和规范,人们就会陷入争斗和冲突之中,社会秩序就会被破坏。

因此,荀子主张通过制度和法律来约束人的行为,使人们自觉地遵守社会规范。

这对于社会的政治治理具有重要意义,因为只有通过制度和法律的约束,才能够维护社会的秩序和稳定。

然而,荀子的性善论也存在一些问题。

首先,荀子过于强调了人的本性的善良倾向,忽视了人的自私自利的一面。

孟子论性善与性恶观念的解读孟子是中国古代儒家学派的重要代表之一,他的思想对于中国传统文化的发展和演变起到了重要的推动作用。

在孟子的著作中,他对于人性的观念进行了深入的探讨,提出了“性善论”和“性恶论”,这一观念对于我们理解孟子的思想体系具有重要意义。

首先,我们来分析孟子的“性善论”。

孟子认为,人性本善,每个人天生具备了一种内在的道德感和善良的本性。

他认为,人的本性是善良的,可以通过教育和修养来发挥出来,实现自身的完善和进步。

孟子提出了“四端”和“四德”的概念,即仁、义、礼、智和忠、信、礼、智。

他认为,通过培养和发展这些品德,人们可以实现自己的人格完善,同时也能够推动社会的进步和和谐发展。

然而,孟子也提出了“性恶论”。

他认为,虽然人性本善,但是在现实生活中,由于环境的影响和个人的欲望,人们往往会偏离善良的本性,表现出一些恶劣的行为。

孟子认为,这是人性中的一种偏向,需要通过教育和修养来加以纠正和改善。

他提出了“教化”的概念,认为通过正确的教育和道德规范,可以使人们恢复本性的善良,并且实现个人和社会的和谐发展。

对于孟子的性善与性恶观念,我们可以从两个方面进行解读。

首先,孟子的性善观念反映了他对于人性的乐观态度。

他认为,每个人都具备了一种善良的本性,这种本性是可以通过教育和修养来发挥出来的。

这种观念体现了孟子对于人性的积极评价,同时也为人们提供了一种积极向上的人生态度和价值追求。

其次,孟子的性恶观念提醒了我们人性的复杂性和多样性。

他认为,虽然人性本善,但是在现实生活中,人们往往会受到各种因素的影响,偏离善良的本性。

这种观念提醒了我们,人性是一个动态的过程,需要不断地进行教育和修养来纠正和改善。

同时,这也呼应了孟子对于教育的重视,他认为通过正确的教育和道德规范,可以使人们恢复本性的善良。

综上所述,孟子的性善与性恶观念对于我们理解孟子的思想体系具有重要意义。

他的性善观念体现了他对于人性的乐观态度和积极评价,同时也为人们提供了一种积极向上的人生态度和价值追求。

浅谈孟子性善论与荀子性恶论比较一、孟子性善论与荀子性恶论的理论前提和出发点不同孟子继承了孔子性相近的理论,在人性问题上主张人性善。

人性之所以善,是因为人性中有先验的纯粹的善端。

先验的纯粹的善端指善的萌芽、善的开端,不能把善的萌芽等同于现实的善,可能和现实是两个不同的概念。

先验的纯粹的善端有四类,即侧隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。

先验的善端通过后天的努力和培养就可以转变为现实的善,即儒家强调的仁、义、礼、智,汉代的董仲舒继承发展了这个观点,增加了信,演变成了五常。

仁指一种纯粹的道德观念和品质,是一种道德属性,孔子强调克己复礼为仁,即约束白己把不符合礼的规范的言行纳人礼的规范,作为一个符合仁的原则的人,在视、听、言、动等方面都要符合礼的规定。

礼相对于仁来说,是一种比较具体的道德规范。

在如何达到仁上,孔子指出要贯彻忠恕之道,忠是比较高标准的要求,而恕则是比较低标准的要求。

义指正确的行为。

智指增长知识,儒家所强调的知识不是传统意义上所说的知识,而是指用来提高人的精神境界的真理。

二、孟子性善论与荀子性恶论实现善的途径不同(一)孟子性善论实现善的途径求其放心孟子主张人性本善,那现实中的恶是如何产生的呢?孟子的性善论必须回答人性恶的问题。

孟子的善端说,为解释人性中的不善留下了余地。

虽然人的本性是善的,但并不是每个人都能够充分发挥其善性,不断发展和完善白己的道德,顺乎人的本性。

孟子在解释不善时,更强调的是人的差异,而不是环境的差异,在行为上是否为善,主要取决于主体是否有向善的主观愿望。

人们在现实生活中不能够顺乎人的本性,既有主观的原因也有客观的原因,客观的原因指人们所生活的社会环境对人的影响,而主观的原因涉及主体选择,人是否能够顺应白己的本性去发展善性,关键在于道德主体能否充分发挥主观能动性,人性善是人身上的可能性而不是现实性,可能的善要转化为现实的善,需要道德主体在后天的学习过程中不断的发挥主观能动性,通过反省内求,顺应人的本性去扩充发展。

性善论与性恶论性善论与性恶论04150313 朱婷婷“亚圣”孟⼦⾔“性善”,强调先天的道德观念,认为⼈的天性本就是淳朴善良的,“⽆恻隐之⼼,⾮⼈也;⽆羞恶之⼼,⾮⼈也;⽆辞让之⼼,⾮⼈也;⽆是⾮之⼼,⾮⼈也。

” ⼈⼈皆应有恻隐之⼼、羞恶之⼼、辞让之⼼和是⾮之⼼。

这四⼼恰与古时“三纲五常”中的仁、义、礼、智⼀⼀对应,孟⼦也正是通过“性善说”得基本主张以“仁义”来发扬百姓的善⼼。

但荀卿却说“性恶”,强调后天的化性起伪。

他所认为的“善”是符合封建道德规范、服从封建礼义制度的⾏为。

⽽⼈⾃然不可能⼀⽣下来就符合封建道德规范并服从封建礼义制度,所以他认为⼈的本性中原是没有善的。

荀⼦⼗分重视和强调道德教育的必要性,他在《礼论》中说:“性者,本始材朴也。

伪者,⽂理隆盛也。

⽆性,则伪之⽆所加。

⽆伪,则性不能⾃美。

性伪合,然后圣⼈之名⼀。

天下之功,于是就也。

”荀⼦正是以“性恶说”为基点,主张以“礼”来约束民百姓的恶性。

同是儒家学者,孟⼦和荀⼦却⼀个⾔性善,⼀个说性恶。

但两者真的完全⽔⽕不容吗?恐怕未必。

孟⼦的性善论认为⼈性本善,注重通过⾃觉的道德修养来巩固和发扬这种善性。

⽽荀⼦的性恶论主张⼈性本恶,强调通过后天的道德教育和制度规范改恶为善。

⼆者既相互对⽴,⼜相辅相成。

只是相较之下,荀⼦的性恶论在孟⼦天赋道德观念的基础上,提出道德教育和制度规范来教化⼈性,这种含有唯物主义思想的主张,从历史的⾓度看,在今天更具有⼀定的进步意义。

但是,“性善论”与“性恶论”所体现的都是遗传决定论,忽略了环境等多种因素对⼈性的影响,在今天看来还是有所⽋缺的。

但是话说回来,⼈性到底是善还是恶?⼈类复杂的本性真的可以简单地⽤⼀个“善”字或“恶”字⼀⾔蔽之吗?我个⼈认为并不是这样。

我们在看待这个问题时更需要⽤辩证理性的态度去对待,没有⼈从⼀出⽣就可以被断定为是⼀个善⼈或者⼀个恶⼈,看待⼀个⼈的善与恶只能从他以后的事迹或思想中所体会出来。

⼈的幼时仅仅处于萌芽阶段,思想观念并不成熟,我们不能根据这些对是⾮善恶还不能明确界定的孩⼦的某些⾏为去想象⼀个⼈的善与恶。

性善论与性恶论

性善论,是由儒家的孟子借由孔子“仁”的观念所提出的人性论。

孟子认为,性善可以通过每一个人都具有的普遍的心理活动加以验证。

既然这种心理活动是普遍的,因此性善就是有根据的,是出于人的本性、天性的,孟子称之为“良知”、“良能”。

孟子认为,人具有一种先天的善性。

孟子曰:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。

人无有不善,水无有不下。

今夫水,博而跃之,可使过颡,激而行之,可使在山。

是岂水之性哉?其势则然也。

人之可使为不善,其性亦犹是也。

”孟子通过流水的比喻形象地说明,善是人性的本质属性。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。

以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人作见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

人之有是四端也,犹其有四体也。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。

若火之始然,泉之始达。

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

”这便是孟子的四端说,即为他的性善论。

孟子把善性看做了人先天所拥有的属性,需要后天的发展才能形成。

那么,善性我们便可理解为是一种道德修养。

孟子的性善论对于中华名族的影响便有好处也有坏处。

孟子提倡要自觉地去提高个人的素质,这一点对于古时的人来说是一个很好的束缚,提高了当时的整体的社会素养,令当时的人都以成为君子为目的而努力地提升个人的道德修养,是一个很好的未来趋向,但在当今却行不通。

而从另一个方面来说,孟子的所带来的负面影响也是不容小觑的。

在当今的法治社会中,以行善修身为途径进行对人的行为的制约已经毫无效果。

在现今社会,有谁能够在听取他人的教导后自觉地修身养性,除去恶习,这是不可能的。

而这样的思想在现今社会中会影响法律的作用效果,很多中国人可能对于某些法律判决总是带有主观的道德观念,继而对于法律最终的判罚结果存在一定的抵触情绪。

但是在国外,法律便是一种不可动摇的力量,当处决下达,你可以选择通过法律的途径上诉,但没有人会因为主观的观念而去抗拒判决。

这样的思想愈发成熟,对于中国的法治社会的完全会带来更多的阻碍。

而且,如果当法官,陪审团亦或是更高级别的司法官员收到极深的性善论的影响并修身养性的话,那么中国国家的司法制度会变得软绵无力,国家则会失去控制。

所以性善论虽然对于个人修养是有很大程度的提升,但是对于一个国家来说,这样的负面影响也是很严重的。

而性恶论,则是由儒家学派的另一代表人物——荀子所提出的。

荀子的性恶论以人性有恶,强调道德教育的必要性。

荀子说:“人之命在天,无天地,恶生?”天地者,“万物各得其和以生,各得其养以成。

天职既立,天功既成,形具而神生。

”荀子又说:“好恶、喜怒、哀乐,夫是之谓天情。

”又说:“性之好恶、喜怒、哀乐,谓之情。

”

所以,荀子在对于人性与仁义之间的关系上,认为不论是品德高尚的人,亦或是那些小人,都会有相同或相近的欲望和情绪。

“人之生也固小人。

”说明人天生就是品性低劣。

至于高尚的品德,则是由后天习得的。

荀子的性恶论主旨在于劝导人们提升道德,努力学习。

而学习的根本目的就是要积累善行,培养良好的道德品行,修身养性。

荀子将修身养性的重要性提高到了一个相当高的高度——是个关乎个人安危、国家存亡的大事。

这对于现代的教育体系也是有深远的影响的。

主要便是体现在中学开设思想品德这一门课程,思想品德这门课程便是要对

于这些逐渐走向成熟的青少年的思想品德给予一个正确的发展方向,从而让他们提高道德修养,给予学生良好的教育,才能达到德智体美劳全面发展的目标,也是如今当代学生教育的目的。

而且荀子对于礼仪的重视也不言而喻,荀子认为学习的主要内容便是礼仪,而礼论中的继承并弘扬优良的传统的这一观点对当今的人也是有借鉴意义的。

当然,性恶论也是存在不足之处的。

荀子性恶论的最大问题,便是它的观点并没有道德价值的根源。

而且,他所主张的观点是基于当时的社会状况来论述的,虽然很现实,但是也是抽象的。

他主张人性本恶,其根本目的就是要去说明封建秩序的重要性,而人性变善的原因则是由那些圣人所引导的,而非通过人们自己的努力。

这样的观点对于社会来说,是现实而又残酷的,所以最终性恶论无法成为社会所一致认同的观点。

性善论与性恶论虽然在时代背景、根源、对人性概念的界定、对性概念的界定、在性情与仁义的关系上不同,但是都是师出儒家,它们的根本目的都是相同的,而且它们的出发点、对人性的思考及人性基础等不少部分也都存在相同点。

首先,性善论与性恶论的根本都是儒家“仁”的思想。

其次,孟子和荀子都认为人的本性没有区别。

而且,孟子和荀子都认为人性可以在后天改变。

所以说,性善论与性恶论同样是通过“求”与“学”的实践原则,从而达到儒家“仁政”理想,这一点上二者并没有本质的不同。

孟子的性善论是从正面出发,激励别人奋发向上,自觉向善。

而荀子的性恶论是从反面激励人进去,去恶成善。

孟子提供了人性之善的内在依据和人天生具有的修己的可能性和主动性,忽视了人道德修养的必要性和被动性;苟子则强调修己的必要性和被动性,但却忽视了主体向善的可能性和主动性,二者的相互补充恰好克服了对方理论上的片面性和不足。

所以,孟子和苟子对于人性的揭示都是不完整的,他们虽互相对立,实为相辅相成。

因此,要准确全面的理解人性和人的道德修养必须要结合孟子与荀子两方的观点结合起来思考,做到先天与后天的结合,自然与社会的结合,自我修养与法律约束的结合。

这样,

我们才能从一个辩证的态度来思考人性,剖析人性。

高一(8)班

孟一鸣

27

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考。