1-1-2文化与经济、政治-市优质课

- 格式:ppt

- 大小:561.00 KB

- 文档页数:16

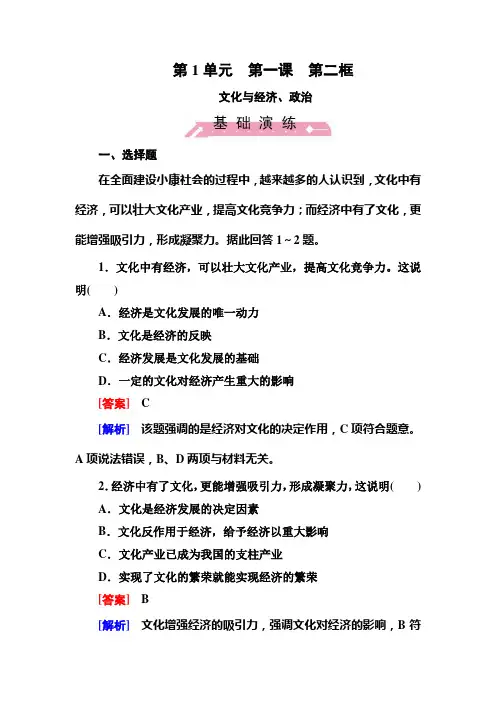

第1单元第一课第二框文化与经济、政治一、选择题在全面建设小康社会的过程中,越来越多的人认识到,文化中有经济,可以壮大文化产业,提高文化竞争力;而经济中有了文化,更能增强吸引力,形成凝聚力。

据此回答1~2题。

1.文化中有经济,可以壮大文化产业,提高文化竞争力。

这说明()A.经济是文化发展的唯一动力B.文化是经济的反映C.经济发展是文化发展的基础D.一定的文化对经济产生重大的影响[答案] C[解析]该题强调的是经济对文化的决定作用,C项符合题意。

A项说法错误,B、D两项与材料无关。

2.经济中有了文化,更能增强吸引力,形成凝聚力,这说明() A.文化是经济发展的决定因素B.文化反作用于经济,给予经济以重大影响C.文化产业已成为我国的支柱产业D.实现了文化的繁荣就能实现经济的繁荣[答案] B[解析]文化增强经济的吸引力,强调文化对经济的影响,B符合题意。

A、C、D三项观点错误。

3.2011年1月4日中国国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛向获得2010年度国家最高科学技术奖的中国科学院院士师昌绪、王振义颁奖。

国家重视科学技术的发展,这是因为()A.知识和科技决定了经济的发展B.文化与经济相互交融,科学技术可以在实践中转化为物质力量C.文化对政治和经济的发展起巨大的促进作用D.文化软实力已成为综合国力的基础[答案] B[解析]本题考查国家重视科技发展的原因,科技属于文化,文化与经济相互交融,科学技术可以在实践中转化为物质力量,推动经济的发展,B符合题意。

A项说法错误。

C项说法错误,文化对经济社会的发展作用是双重的。

D项说法错误,综合国力的基础是经济和科技。

4.2011年1月9日,2011年山西全省文化、科技、卫生“三下乡”活动在霍州启动,该活动将进一步推进社会主义新农村文化建设。

之所以要加强新农村文化建设是因为()①文化与经济相互交融,提高农民的科技文化水平能为农村经济发展提供精神动力和智力支持②文化与政治相互交融,农民文化素质的提升,有利于提高农民直接管理国家事务的能力和水平③文化与政治相互交融,农村文化建设有利于提高公民的政治素养④文化力是综合国力的重要组成部分,只要加强农村文化建设,就能提高我国的综合国力A.①②B.③④C.①③D.①②④[答案] C[解析]本题以时政材料为背景考查学生对文化与经济、政治关系的理解和运用,解答时注意题干中的“因为”,①③符合题意。

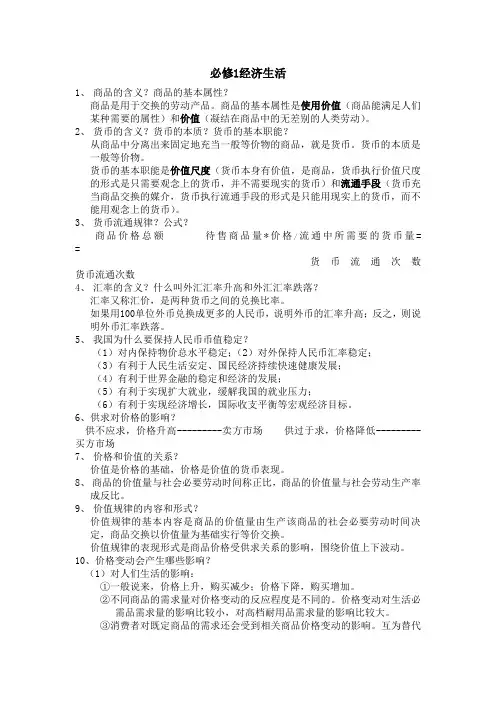

必修1经济生活1、商品的含义?商品的基本属性?商品是用于交换的劳动产品。

商品的基本属性是使用价值(商品能满足人们某种需要的属性)和价值(凝结在商品中的无差别的人类劳动)。

2、货币的含义?货币的本质?货币的基本职能?从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品,就是货币。

货币的本质是一般等价物。

货币的基本职能是价值尺度(货币本身有价值,是商品,货币执行价值尺度的形式是只需要观念上的货币,并不需要现实的货币)和流通手段(货币充当商品交换的媒介,货币执行流通手段的形式是只能用现实上的货币,而不能用观念上的货币)。

3、货币流通规律?公式?商品价格总额待售商品量*价格/流通中所需要的货币量= =货币流通次数货币流通次数4、汇率的含义?什么叫外汇汇率升高和外汇汇率跌落?汇率又称汇价,是两种货币之间的兑换比率。

如果用100单位外币兑换成更多的人民币,说明外币的汇率升高;反之,则说明外币汇率跌落。

5、我国为什么要保持人民币币值稳定?(1)对内保持物价总水平稳定;(2)对外保持人民币汇率稳定;(3)有利于人民生活安定、国民经济持续快速健康发展;(4)有利于世界金融的稳定和经济的发展;(5)有利于实现扩大就业,缓解我国的就业压力;(6)有利于实现经济增长,国际收支平衡等宏观经济目标。

6、供求对价格的影响?供不应求,价格升高---------卖方市场供过于求,价格降低---------买方市场7、价格和价值的关系?价值是价格的基础,价格是价值的货币表现。

8、商品的价值量与社会必要劳动时间称正比,商品的价值量与社会劳动生产率成反比。

9、价值规律的内容和形式?价值规律的基本内容是商品的价值量由生产该商品的社会必要劳动时间决定,商品交换以价值量为基础实行等价交换。

价值规律的表现形式是商品价格受供求关系的影响,围绕价值上下波动。

10、价格变动会产生哪些影响?(1)对人们生活的影响:①一般说来,价格上升,购买减少;价格下降,购买增加。

文化与经济、政治教学目标1.知识目标:①理解文化与经济、政治的关系;知道文化的传承性和相对独立性;把握当代文化与经济政治相互交融的表现。

②理解文化在综合国力竞争中的意义。

2.能力目标:①运用事例举例和描述,提高学生理解和表达能力。

②关注学生自身的情感体验和思想观念的形成,帮助学生提高明辨是非的能力。

3.情感、态度与价值观目标:①通过体验、感悟文化与经济、政治相互影响以及文化与经济、政治相互交融,深刻理解国家提出的“大力发展文化产业”的口号,培养学生努力学习,提高国家文化软实力的意识。

②让学生懂得文化在综合国力竞争中的地位和作用,树立为我国综合国力攀升贡献力量的决心和信心。

2学情分析评论《文化生活》模块的学习对象是高二年级学生。

①从高二学生的心理、生理特征看,他们有着强烈的求知欲和好奇心,接受能力比较强。

但兴奋点仍主要集中在直观感觉上。

②从思维特征看,仍未完成由形象思维向抽象思维的过渡,辩证思维有待培养。

③从认知结构看,通过前两个模块的学习,有一定的理解力和分析力,能够根据相关材料得出对应结论;能在现实生活中感悟文化的魅力。

但由于刚刚接触《文化生活》模块,对文化的科学性、具体性问题的认知往往会比较粗浅、偏颇和模糊。

④从学习动力看,高中学生视野宽阔,有敏锐的洞察问题能力。

对国际、国内的重大时事比较关注,对源远流长、博大精深的中华文化和中华民族精神非常自豪和骄傲,故学生有较高的学习热情。

3重点难点评论教学重点:文化在综合国力竞争中的作用。

教学难点:文化与经济、政治的关系。

4教学过程4.1 第一学时4.1.1教学活动活动1【导入】教学过程评论(三)教学过程实践1.历史长河中的海盐文化【学生活动】展示:历史长河中的海盐文化文艺活动:骚子歌和滚灯园林建筑:绮园文化名人:张元济、张乐平、余华【设计意图】学生在课前收集相关资料,课堂展示身边的文化色彩,能引起学生的共鸣,吸引学生主动参与,积极思索,畅所欲言,锻炼学生的语言表达能力;让学生体会“政治课的内容就在我身边”,感受“政治生活化,生活政治化”。

影响(书)师:一位哲学家曾作过这样的比喻:政治是骨骼,经济是血肉,文化是灵魂。

这一比喻形象地说明了文化对社会发展的重要作用。

掀开历史的画卷,文化既有古今和地域之别,又有先进与落后、腐朽之分。

不同的文化,对经济、政治的影响不同,对社会发展的作用也不同。

?(1)不同民族的文化,影响不同民族和国家各具特色的发展道路。

?中国的发展一直深受儒家文化的影响,儒家文化提倡“克己复礼”,所以一说起中国,就让人联系上礼仪之邦。

我们知道:中国在亚洲的外交方针就是“与邻为善,与邻为伴”,而西方国家的发展则是深受文艺复兴运动的影响,使他们在发展中崇尚民主、法治。

?(2)不同性质的文化对社会发展的作用不同。

?先进的、健康的文化会促进社会的发展,落后的、腐朽的文化则会阻碍社会的发展。

?缠足,俗称“裹小脚”,北宋年间在民间流传,当时人们以小脚为美,并且越小越美,五寸称“铁莲”,四寸称“银莲”,三寸才可称“金莲”。

那时的女性,为了“小脚一双”,“泪水流了一缸”。

这种畸形的审美观念、这种落后的审美文化,摧残了女性的身心健康。

也使得女性行走苦难,只能“大门不出,二门不迈了”,更不用说下地劳作了,这也阻碍了生产力的发展。

?视频:《小脚》1分16秒伴着社会的发展,随着审美观念的变化,人们开始追求“自然美”。

正象农夫山泉迎合大众口味打出的广告词:“我们只是大自然的搬运工。

”“崇尚自然美”这种先进的审美文化,才有了近代女子的“放足”运动,才有了现代妇女的解放,才有了现在的“女子撑起半边天”推动着社会的持续发展。

?追问:你还能举出不同性质的文化对经济、政治的不同的作用吗?(如重男轻女:一家,想生儿子。

第一个是女的,想生个男的,就把她取名为“招弟”;但第二个还是女的,取名为“再招”;第三个还是女的,取名为“还招”;到了最后一个还是女的,只好取名为“绝招”。

)提问:经济发展是文化发展的基础。

这是否意味着物质条件好了,精神文化自然就会好起来?你能作出解释吗?(美国是世界上最发达的资本主义国家,但同时美国也是世界上犯罪率最高的国家之一)经济发展是文化发展的基础,但并不意味着经济发展了,文化就会自然而然地同步、同时发展。

1.经济、政治和文化是社会生活的三个基本领域所谓经济,就是指在一定的生产资料所有制的基础上进行的生产、交换、分配、消费等活动,以及在这些活动中结成的人与人之间的关系;所谓政治,就是指人们在特定的经济基础上,通过夺取或者运用公共权力而实现和维护特定阶级和社会利益要求,处理和协调各种社会利益要求的社会关系。

马克思主义政治观的基本内容为:第一,政治是一种具有公共性的社会关系。

第二,政治是经济的集中表现。

第三,政治的根本问题是政治权力,也就是国家政权问题。

文化则有广义和狭义之分,包括思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等。

经济、政治和文化构成了社会生活的三个基本领域。

2.经济、政治、文化之间的关系经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。

一定的文化由一定的经济、政治所决定。

(1)政治是经济的集中表现政治属于上层建筑,它根源于经济,由经济基础决定,并对经济基础具有反作用,任何阶级或社会集团的政治活动,归根结底是为了实现和维护本阶级或本集团的根本经济利益。

上层建筑是与经济基础相对应的范畴,指社会的政治、法律、文艺、道德、宗教、哲学等意识形态以及与这些意识形态相适应的政治法律制度和设施的总和。

上层建筑包括政治上层建筑和观念上层建筑两部分。

政治上层建筑亦称实体性上层建筑,指政治法律制度以及军队、警察、法院、监狱、政府机关等设施,以及与之相适应的一套组织。

观念上层建筑又称思想上层建筑,包括政治、法律、文艺、道德、宗教、哲学等各种服务于统治阶级的思想体系。

在上层建筑各种因素中,政治居于主导地位;在阶级社会里,国家政权和领导国家政权的政党是上层建筑的主要组成部分。

经济基础决定上层建筑。

第一,经济基础决定上层建筑的产生和上层建筑的性质。

经济基础是上层建筑的物质根源.上层建筑是适应经济基础的需要而产生的.一定的上层建筑.是一定的经济基础的反映和表现.经济基础的性质决定上层建筑的性质。

有什么样的经济基础就必然有什么样的上层建筑与之适应。

你认为政治、经济和文化领域的关系是怎样的?一、政治、经济和文化的相互影响1.政治对经济的影响政治的稳定和发展对于经济的发展起着重要的作用。

政治稳定有利于经济的发展,相反,政治不稳定则会影响经济的健康发展。

政府政策也是影响经济发展的重要因素。

政府政策的改变会直接或间接地对经济产生影响。

2.经济对政治的影响经济的快速发展可以促进政治稳定。

经济蒸蒸日上,人民生活水平得到改善,自然也就不容易出现社会不满情绪,进而增强政治稳定。

但是,经济发展也会对政治产生负面影响。

例如,国家对外借款过多、消费过度攀高等都有可能引发政治风险。

3.文化对政治经济的影响文化作为维系和传承社会价值观和道德规范的精神力量,对经济和政治的发展都有着深远的影响。

文化思想的深入影响到人们的意识形态,又通过意识形态的影响影响到政治和经济。

二、政治、经济和文化的关系1.政治与经济的关系政治和经济是一对相互依存的伴侣,二者之间共存、互动是不可分割的。

政治主导经济,经济反哺政治。

在一个国家的发展过程中,政治和经济是相互促进、互相支持的。

2.经济与文化的关系经济和文化也是一对相互依存的伴侣。

文化的传承和发展可以通过经济活动来实现,而经济活动也需要有强大的文化支撑,例如经济发展需要优良的文化品质和人才支撑。

3.文化与政治的关系文化传承着国家和民族的历史、传统和精神,同时也是构建政治行为的思想基础。

政治制度的形成和演变都备受文化价值观的影响。

三、结论政治、经济和文化之间的关系是相互依存、相得益彰的关系。

三者之间的互动不仅仅是数量级上的增加或减少,而是互相促进,共同推动整个社会的发展。

了解这些关系还可以更好地指导我们的经济、政治和文化活动。

第一课第二框文化与经济、政治课时:1课时课型:新授课主笔:刘先云审核:高二备课组班级:________ 组别:______ 姓名:_________ 学号:________一、学习目标1、结合身边事例理解文化与政治、经济之间的关系。

2、识记文化与经济、政治相互交融的具体表现。

3、联系时政理解文化在国际竞争中的地位和作用,明确我国开展文化建设的重要性及措施。

二、学习重难点1、文化与政治经济的关系。

2、文化与综合国力。

三、学习过程【预习案】(具体要求:先通读一遍课本,再研究预习案,在课本上规范的勾划并标注以下知识)考点一:文化与经济、政治的关系(一)知识填空,熟悉课本1、文化与经济、政治相互影响:在经济的基础上(1)经济、政治决定文化:经济是________,政治是经济的__________,文化是经济和政治的_____ __。

(、和是社会生活的三个基本领域。

)提示:经济发展是文化发展的基础,但这并不意味着文化的发展始终与经济的发展亦步亦趋,因为文化有其自身的传承性和相对独立性。

(2)文化的反作用:一定的文化由一定的经济、政治所____________,又________ 于一定的政治、经济,给予政治、经济以重大的影响。

①不同的文化,对经济政治的影响不同,对社会发展的作用也不同。

先进的、健康的文化会______________社会的发展,落后的、腐朽的文化则会____________社会的发展。

②不同民族的文化,影响不同____________和国家各具特色的发展道路。

2、文化与经济、政治相互交融:在时代发展的进程中(1)文化与经济相互交融①在经济发展中,____________的作用越来越重要。

为推动经济建设,发展教育事业、培养各种高素质人才、提高劳动者____________越来越重要。

②图书出版、影视音像等____________迅速崛起,文化消费更加丰富,____________在现代经济的总体格局中的作用越来越突出。

1.经济、政治和文化是社会生活的三个基本领域所谓经济,就是指在一定的生产资料所有制的基础上进行的生产、交换、分配、消费等活动,以及在这些活动中结成的人与人之间的关系;所谓政治,就是指人们在特定的经济基础上,通过夺取或者运用公共权力而实现和维护特定阶级和社会利益要求,处理和协调各种社会利益要求的社会关系。

马克思主义政治观的基本内容为:第一,政治是一种具有公共性的社会关系。

第二,政治是经济的集中表现。

第三,政治的根本问题是政治权力,也就是国家政权问题。

文化则有广义和狭义之分,包括思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等。

经济、政治和文化构成了社会生活的三个基本领域。

2.经济、政治、文化之间的关系经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。

一定的文化由一定的经济、政治所决定。

(1)政治是经济的集中表现政治属于上层建筑,它根源于经济,由经济基础决定,并对经济基础具有反作用,任何阶级或社会集团的政治活动,归根结底是为了实现和维护本阶级或本集团的根本经济利益。

上层建筑是与经济基础相对应的范畴,指社会的政治、法律、文艺、道德、宗教、哲学等意识形态以及与这些意识形态相适应的政治法律制度和设施的总和。

上层建筑包括政治上层建筑和观念上层建筑两部分。

政治上层建筑亦称实体性上层建筑,指政治法律制度以及军队、警察、法院、监狱、政府机关等设施,以及与之相适应的一套组织。

观念上层建筑又称思想上层建筑,包括政治、法律、文艺、道德、宗教、哲学等各种服务于统治阶级的思想体系。

在上层建筑各种因素中,政治居于主导地位;在阶级社会里,国家政权和领导国家政权的政党是上层建筑的主要组成部分。

经济基础决定上层建筑。

第一,经济基础决定上层建筑的产生和上层建筑的性质。

经济基础是上层建筑的物质根源.上层建筑是适应经济基础的需要而产生的.一定的上层建筑.是一定的经济基础的反映和表现.经济基础的性质决定上层建筑的性质。

有什么样的经济基础就必然有什么样的上层建筑与之适应。