抗菌药物合理应用讲解头孢菌素

- 格式:ppt

- 大小:11.68 MB

- 文档页数:5

头孢菌素的药理作用与机制头孢菌素是一类广泛应用于临床的抗生素,属于β-内酰胺类抗生素,具有广谱抗菌活性。

它的药理作用与机制主要包括以下几个方面:1. 细菌细胞壁的抑制作用:头孢菌素通过抑制细菌细胞壁的合成来发挥抗菌作用。

它能够抑制细菌的横向连接酶(transpeptidase),阻断细菌细胞壁的合成,导致细菌细胞壁的脆弱性增加,最终导致细菌死亡。

头孢菌素对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抗菌活性。

2. β-内酰胺酶的抑制作用:β-内酰胺酶是一类能够降解β-内酰胺类抗生素的酶,它能够使细菌对抗生素产生耐药性。

头孢菌素能够抑制β-内酰胺酶的活性,从而提高抗菌药物的疗效。

3. 免疫调节作用:头孢菌素还具有一定的免疫调节作用。

研究表明,头孢菌素能够增强机体的免疫功能,促进巨噬细胞的活性化,增加中性粒细胞的吞噬能力,提高机体抗菌能力。

4. 药代动力学特点:头孢菌素的药代动力学特点对其临床应用具有一定的指导意义。

头孢菌素在体内的半衰期较短,需要多次给药才能维持有效血药浓度。

此外,头孢菌素主要通过肾脏排泄,肾功能不全的患者需要调整剂量,以避免药物在体内蓄积。

5. 药物相互作用:头孢菌素与其他药物之间可能存在相互作用。

例如,头孢菌素与氨基糖苷类抗生素联合使用时,可以相互增强抗菌作用。

然而,头孢菌素与某些药物如氨苄西林、红霉素等同时使用时,可能会发生药物相互作用,影响药物的疗效。

总之,头孢菌素作为一类广谱抗生素,在临床上应用广泛。

其药理作用与机制主要包括抑制细菌细胞壁的合成、抑制β-内酰胺酶的活性、免疫调节作用等。

了解头孢菌素的药理作用与机制,有助于合理应用该类药物,提高治疗效果,减少药物耐药性的产生。

同时,临床医生在使用头孢菌素时,还需注意药物的药代动力学特点和可能的药物相互作用,以确保治疗的安全性和有效性。

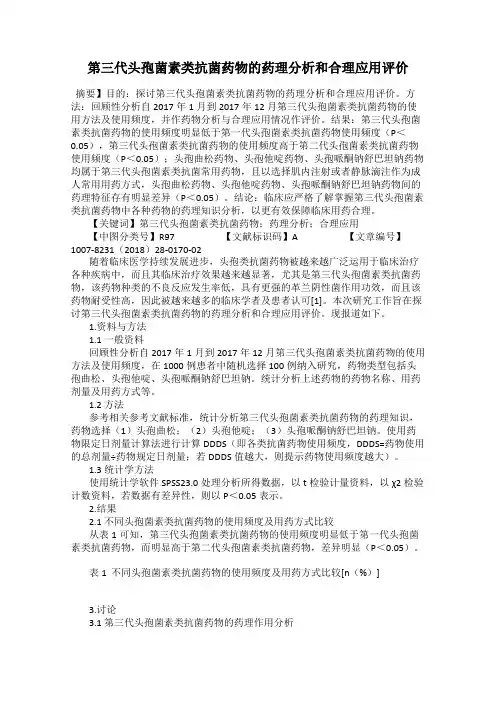

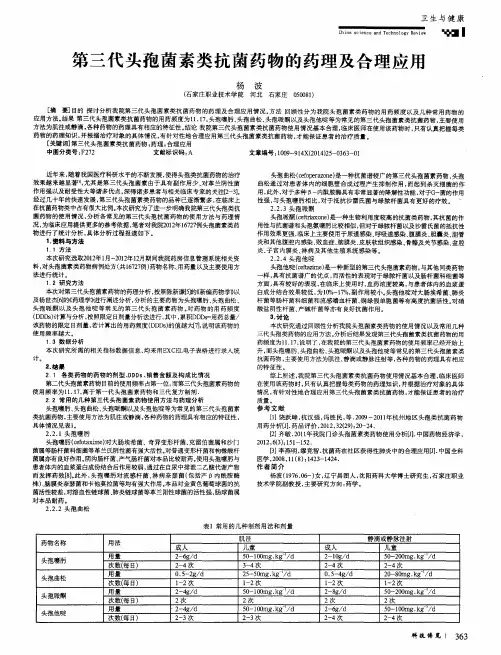

第三代头孢菌素类抗菌药物的药理分析和合理应用评价摘要】目的:探讨第三代头孢菌素类抗菌药物的药理分析和合理应用评价。

方法:回顾性分析自2017年1月到2017年12月第三代头孢菌素类抗菌药物的使用方法及使用频度,并作药物分析与合理应用情况作评价。

结果:第三代头孢菌素类抗菌药物的使用频度明显低于第一代头孢菌素类抗菌药物使用频度(P<0.05),第三代头孢菌素类抗菌药物的使用频度高于第二代头孢菌素类抗菌药物使用频度(P<0.05);头孢曲松药物、头孢他啶药物、头孢哌酮钠舒巴坦钠药物均属于第三代头孢菌素类抗菌常用药物,且以选择肌内注射或者静脉滴注作为成人常用用药方式,头孢曲松药物、头孢他啶药物、头孢哌酮钠舒巴坦钠药物间的药理特征存有明显差异(P<0.05)。

结论:临床应严格了解掌握第三代头孢菌素类抗菌药物中各种药物的药理知识分析,以更有效保障临床用药合理。

【关键词】第三代头孢菌素类抗菌药物;药理分析;合理应用【中图分类号】R97 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2018)28-0170-02随着临床医学持续发展进步,头孢类抗菌药物被越来越广泛运用于临床治疗各种疾病中,而且其临床治疗效果越来越显著,尤其是第三代头孢菌素类抗菌药物,该药物种类的不良反应发生率低,具有更强的革兰阴性菌作用功效,而且该药物耐受性高,因此被越来越多的临床学者及患者认可[1]。

本次研究工作旨在探讨第三代头孢菌素类抗菌药物的药理分析和合理应用评价。

现报道如下。

1.资料与方法1.1 一般资料回顾性分析自2017年1月到2017年12月第三代头孢菌素类抗菌药物的使用方法及使用频度,在1000例患者中随机选择100例纳入研究,药物类型包括头孢曲松、头孢他啶、头孢哌酮钠舒巴坦钠。

统计分析上述药物的药物名称、用药剂量及用药方式等。

1.2 方法参考相关参考文献标准,统计分析第三代头孢菌素类抗菌药物的药理知识,药物选择(1)头孢曲松;(2)头孢他啶;(3)头孢哌酮钠舒巴坦钠。

头孢菌素的合理用药指南与建议导言头孢菌素是一类广泛应用于临床的抗生素药物,具有广谱抗菌活性,被广泛用于治疗各种感染疾病。

然而,由于滥用和不合理使用的情况逐渐增多,导致头孢菌素的耐药性问题日益严重。

本文旨在为医学人员提供头孢菌素的合理用药指南与建议,以减少耐药性的发展,保护患者免受感染。

一、头孢菌素的分类和作用机制头孢菌素是β-内酰胺类抗生素的一种,根据其抗菌谱和化学结构的不同,可分为头孢菌素Ⅰ~Ⅴ代。

头孢菌素通过抑制细菌细胞壁的合成而发挥抗菌作用,其作用机制与青霉素类似。

头孢菌素能够与细菌的靶点——转肽酶结合,抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌死亡。

二、合理使用头孢菌素的原则1. 严格遵循抗生素使用指南头孢菌素的使用应基于临床诊断和细菌培养结果,遵循国家和地区的抗生素使用指南。

在选择头孢菌素前,应先评估患者的感染类型、严重程度、病原菌的耐药情况等因素,以确保合理使用。

2. 合理选用适当的头孢菌素根据不同细菌的敏感性和耐药性情况,选择适当的头孢菌素。

一般来说,对于革兰阳性菌,如金黄色葡萄球菌等,第一代头孢菌素即可满足需求;对于革兰阴性菌,如大肠杆菌等,应选择第二代或第三代头孢菌素;对于耐药性较强的细菌,如产超广谱β-内酰胺酶的肠杆菌科细菌,应考虑使用第四代头孢菌素。

3. 注意个体化用药根据患者的年龄、性别、肝肾功能等特点,调整头孢菌素的剂量和给药方案。

对于儿童、孕妇、老年人和肝肾功能受损者,需谨慎使用头孢菌素,并根据具体情况调整剂量和给药频率。

4. 控制使用时间和疗程头孢菌素的使用时间和疗程应根据病情和临床反应进行调整。

在感染症状明显缓解后,应适时停药,避免过长时间的使用,以减少耐药性的发展。

三、避免滥用和不合理使用头孢菌素的情况1. 不合理的预防性使用头孢菌素的预防性使用应仅限于高危人群,如手术患者、免疫功能低下的患者等。

对于普通感染风险较低的患者,应避免不必要的预防性使用。

2. 没有明确感染证据的广谱使用在没有明确感染证据的情况下,不应滥用广谱头孢菌素。

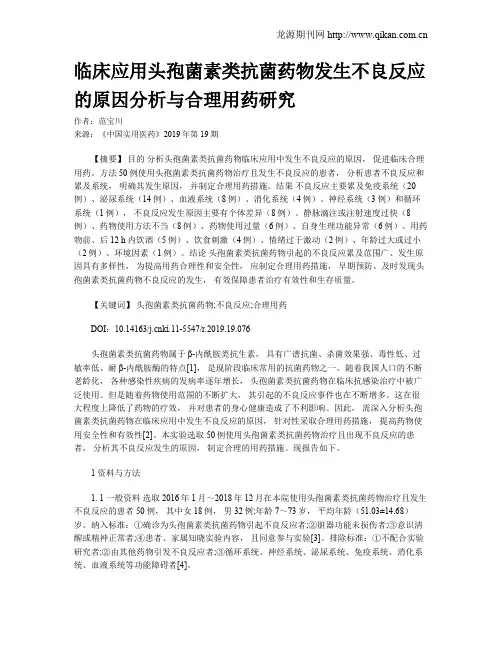

临床应用头孢菌素类抗菌药物发生不良反应的原因分析与合理用药研究作者:范宝川来源:《中国实用医药》2019年第19期【摘要】目的分析头孢菌素类抗菌药物临床应用中发生不良反应的原因,促进临床合理用药。

方法 50例使用头孢菌素类抗菌药物治疗且发生不良反应的患者,分析患者不良反应和累及系统,明确其发生原因,并制定合理用药措施。

结果不良反应主要累及免疫系统(20例)、泌尿系统(14例)、血液系统(8例)、消化系统(4例)、神经系统(3例)和循环系统(1例),不良反应发生原因主要有个体差异(8例)、静脉滴注或注射速度过快(8例)、药物使用方法不当(8例)、药物使用过量(6例)、自身生理功能异常(6例)、用药物前、后12 h 内饮酒(5例)、饮食刺激(4例)、情绪过于激动(2例)、年龄过大或过小(2例)、环境因素(1例)。

结论头孢菌素类抗菌药物引起的不良反应累及范围广、发生原因具有多样性,为提高用药合理性和安全性,应制定合理用药措施,早期预防、及时发现头孢菌素类抗菌药物不良反应的发生,有效保障患者治疗有效性和生存质量。

【关键词】头孢菌素类抗菌药物;不良反应;合理用药DOI:10.14163/ki.11-5547/r.2019.19.076头孢菌素类抗菌药物属于β-内酰胺类抗生素,具有广谱抗菌、杀菌效果强、毒性低、过敏率低、耐β-内酰胺酶的特点[1],是现阶段临床常用的抗菌药物之一。

随着我国人口的不断老龄化,各种感染性疾病的发病率逐年增长,头孢菌素类抗菌药物在临床抗感染治疗中被广泛使用。

但是随着药物使用范围的不断扩大,其引起的不良反应事件也在不断增多。

这在很大程度上降低了药物的疗效,并对患者的身心健康造成了不利影响。

因此,需深入分析头孢菌素类抗菌药物在临床应用中发生不良反应的原因,针对性采取合理用药措施,提高药物使用安全性和有效性[2]。

本实验选取50例使用头孢菌素类抗菌药物治疗且出现不良反应的患者,分析其不良反应发生的原因,制定合理的用药措施。

前言抗菌药物(antibacterial agents)按其来源分抗生素、半合成抗生素、抗菌素三类。

抗生素(antibiotics):由各种微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)在生长繁殖过程中,为了生存竞争,产生抑制或杀灭其他微生物的化学物质。

如:青霉素G、红霉素、四环素、庆大霉素。

半合成抗生素(semisynthetic antibiotics):以微生物生物合成为基础,对其结构改造获得的新的合成物。

如:氨苄西林、头孢唑啉、二甲氨四环素、利福平。

抗菌药(antibacterial drug):完全由人工合成,如:磺胺类药物、喹诺酮类药物。

抗菌药物是防治疾病的主要手段,临床应用广泛,而在国内,抗菌药物不合理应用甚至滥用的现象十分普遍,不仅造成医疗资源的浪费,而且易使细菌对抗生素产生耐药性。

一旦产生了耐药性,将会难以控制感染,对治疗造成极大的困扰,严重者甚至危及患者的生命。

正常情况下,大多数新启用的抗生素在若干年内都会因病原菌产生抗药性而失去原有效力,而不正确的使用,更加重了耐药细菌的急剧增长。

一般来说,几乎所有临床医师都基本了解抗生素在应用过程中可能出现的不良反应如0 -内酰胺类的致敏性;氨基糖甙类的耳毒性;大环内脂抗生素在临床上应用量大,面广、品种多、更新快、各类药品之间相互作用关系复杂,联合用药日趋增多,预防用药日趋广泛。

因此临床上抗菌药物的不良反应发生率及耐药性仍然逐年增加。

这些问题的发生,除抗生素本身的因素外,与药物的有效选择、合理应用都有重要关系。

而合理使用抗生素需具体病人具体分析,制定出个体化治疗方案。

绝没有一个固定方案可以在不同情况下套用。

选择针对性较强的抗生素是及进取得抗感染疗效关键。

因此,抗菌药物的合理选用与合理用药是合理使用抗生素的两个关键性问题。

1.抗菌药物发展简史1929年,弗来明(Alexander Fleming)发现青霉素。

194O年,弗劳雷(Florey and Chain)分离提纯青霉素成功,开创了抗生素化学治疗的新纪元。

2014.10临床经验93头孢菌素类药物是半合成的抗生素,属于β-内酰胺类抗菌药物。

具有广谱抗菌作用、杀菌活性强、毒性低等特点[1]。

在治疗细菌性感染类疾病中占有非常重要地位。

1 头孢菌素类抗生素简介头孢菌素有四代,每代优缺点不同,临床应用各具特点。

1.1 第一代头孢菌素代表药物有头孢噻啶、头孢拉啶、头孢唑啉、头孢羟氨苄、氯碳头孢和头孢替唑等。

对革兰阳性菌的抗菌活性较强,对革兰阴性菌的作用弱。

对β-内酰胺酶稳定性差。

对肾脏有一定毒性。

主要用与治疗尿路感染及皮肤、呼吸道、软组织感染等耐青霉素的金黄色葡萄球菌以及敏感菌引发的轻、中度感染。

1.2 第二代头孢菌素代表药物有头孢呋辛、头孢美唑、头孢拉宗、头孢尼西、头孢咪诺、头孢替坦、头孢西丁、头孢替安等。

对革兰阳性菌作用与第一代接近或略差,对革兰氏阴性菌的抗菌活性比第一代强。

对β-内酰胺酶较稳定。

对肾脏毒性比第一代略低。

主要用于用于上、下呼吸道感染、骨关节感染、胆道感染等产酶耐药阴性杆菌引起的感染和敏感阳性和阴性细菌感染。

1.3 第三代头孢菌素非口服代表药物主要有头孢哌酮、头孢甲肟、头孢噻肟、头孢他啶、头孢唑肟、头孢地嗪等。

口服制剂有头孢泊肟酯、头孢克肟、头孢他美酯、头孢地尼等[2]。

对表皮葡萄球菌和金黄色葡萄球菌的作用比第一、二代弱;对革兰氏阴性菌的活性比第一、二代强。

对β-内酰胺酶稳定;对肾脏基本无毒副作用。

主要用于重症耐药革兰阴性杆菌感染。

1.4 第四代头孢菌素代表药物有头孢匹罗、头孢唑兰、头孢吡肟与头孢瑟利等。

抗菌威胁生命的严重革兰阴性杆菌感染以及免疫功能低下的重症感染。

2 临床应用原则头孢菌素类抗生素的临床应用杨显刚贵州省兴义市南盘江镇卫生院 贵州省兴义市 562400【摘 要】头孢菌素类抗生素是目前临床应用广,种类多的抗菌药物。

本文对四代头孢菌素类抗生素做了基本介绍与总结,并对其临床应用原则、临床应用特点等方面进行了分析和探讨。

【关键词】抗生素;临床应用原则;不良反应头孢菌素类药物临床合理应用[3]主要有四个方面:2.1 有指征应用常规检查初步诊断为细菌性感染者并且病原检查最终确认是细菌性感染者才可有指征应用头孢菌素药物。

讲稿---抗菌药物的合理使用抗菌药物的合理使用一、抗菌药物概念:抗菌药物是指具有杀菌或抑菌活性,主要供全身应用的各种抗生素和化学合成的药物的总称。

二、合理使用抗菌药物(一)合理使用抗菌药物的定义是指在有明确指征的前提下,选择合适的抗菌药物及给药途径,采用适当的剂量和疗程,以达到杀灭致病微生物和(或)控制感染的目的。

(二)使用抗菌药物时需考虑的因素使用抗菌药物时,需考虑到病、人和药三个因素。

(三)何时服用抗菌药物比较合适?1、空腹服用,药物如:头孢氨苄、头孢拉定、罗红霉素、阿奇霉素、诺氟沙星、林可霉素等;2、餐后立即服用,药物如:头孢咲辛酯等;3、餐后服用,这类药物如:替硝唑、磺胺类等。

(四)治疗性应用抗菌药物的基本原则1、确切诊断为细菌性感染者,方可应用抗菌药物根据患者的症状、体征及血、尿常规等实验室检查结果,诊断为细菌性感染者以及经病原检查确诊为细菌性感染者方可应用抗菌药物;由真菌、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等病原微生物所致的感染亦有指征应用抗菌药物。

缺乏细菌及上述病原微生物感染的证据,诊断不能成立者,以及病毒性感染者,均不可应用抗菌药物。

2、尽早查明感染病原,根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物。

3、按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药。

4、抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订。

(五)抗菌药物的联合应用指征单一药物可有效治疗的感染,不需联合用药。

仅在下列情况时有指征联合用药:1、单一抗菌药物不能控制的需氧菌及厌氧菌混合感染;2、2种或2种以上病原菌感染;3、单一抗菌药物不能有效控制的重症感染;4、需长程治疗,但病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的感染,如结核病、深部真菌病。

三、不合理使用抗菌药物可能造成的危害(一)不合理使用抗菌药物造成的危害1、可能会使病情加重恶化。

2、可发生药品不良反应和药害事件。

3、可诱发细菌耐药。