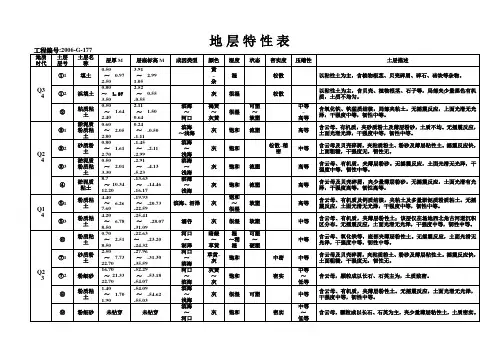

地层特性表

- 格式:doc

- 大小:128.50 KB

- 文档页数:3

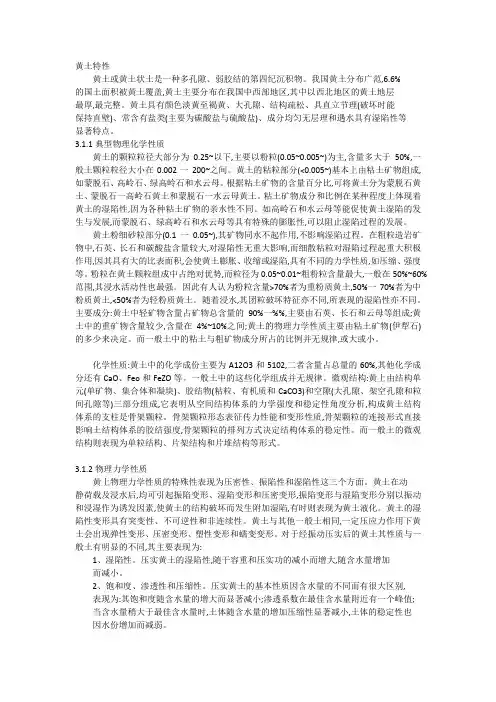

黄土特性黄土或黄土状土是一种多孔隙、弱胶结的第四纪沉积物。

我国黄土分布广范,6.6%的国土面积被黄土覆盖,黄土主要分布在我国中西部地区,其中以西北地区的黄土地层最厚,最完整。

黄土具有颜色淡黄至褐黄、大孔隙、结构疏松、具直立节理(破坏时能保持直壁)、常含有盐类(主要为碳酸盐与硫酸盐)、成分均匀无层理和遇水具有湿陷性等显著特点。

3.1.1典型物理化学性质黄土的颗粒粒径大部分为0.25~以下,主要以粉粒(0.05~0.005~)为主,含量多大于50%,一般土颗粒粒径大小在0.002一200~之间。

黄土的粘粒部分(<0.005~)基本上由粘土矿物组成,如蒙脱石、高岭石、绿高岭石和水云母。

根据粘土矿物的含量百分比,可将黄土分为蒙脱石黄土、蒙脱石一高岭石黄土和蒙脱石一水云母黄土。

粘土矿物成分和比例在某种程度上体现着黄土的湿陷性,因为各种粘土矿物的亲水性不同。

如高岭石和水云母等能促使黄土湿陷的发生与发展,而蒙脱石、绿高岭石和水云母等具有特殊的膨胀性,可以阻止湿陷过程的发展。

黄土粉细砂粒部分(0.1一0.05~),其矿物同水不起作用,不影响湿陷过程。

在粗粒造岩矿物中,石英、长石和碳酸盐含量较大,对湿陷性无重大影响,而细散粘粒对湿陷过程起重大积极作用,因其具有大的比表面积,会使黄土膨胀、收缩或湿陷,具有不同的力学性质,如压缩、强度等。

粉粒在黄土颗粒组成中占绝对优势,而粒径为0.05~0.01~粗粉粒含量最大,一般在50%~60%范围,其浸水活动性也最强。

因此有人认为粉粒含量>70%者为重粉质黄土,50%一70%者为中粉质黄土,<50%者为轻粉质黄土。

随着浸水,其团粒破坏特征亦不同,所表现的湿陷性亦不同。

主要成分:黄土中轻矿物含量占矿物总含量的90%一%%,主要由石英、长石和云母等组成;黄土中的重矿物含量较少,含量在4%~10%之间;黄土的物理力学性质主要由粘土矿物(伊犁石)的多少来决定。

而一般土中的粘土与粗矿物成分所占的比例并无规律,或大或小。

花岗岩全风化花岗岩(否⑶):灰白、灰黄色•矿物结构己破坏,花岗结构较清晰,主要矿物成分为长石、石英,部分云母及少量暗色矿物。

长石、云母等易风化矿物已完全风化成土■岩芯呈坚硕上状。

该岩石为极软岩■岩体极破碎,岩体基本质量等级属V级。

该岩石遇水易软化崩解。

砂砾状强风化花岗岩(Y:⑶):灰黄、褐黄色,主要成分为长石、石英■部分云母及少量暗色矿物,花岗结构清晰,原岩矿物已强烈风化■部分长石、云母已粘土化,残留少量长石硬核,矿物颗粒间联结力已基本丧失■网状裂隙极发育■岩芯呈砂砾状■手捏可散碎。

该岩石为极软岩,岩体极破碎■岩体基本质量等级为V级。

该岩层浸水扰动易软化碎块状强风化花岗岩(Y『⑶):灰白、褐黄色9花岗结构清晰,主要成分为长石、石英•部分云母及少量暗色矿物。

原岩矿物强烈风化,矿物颗粒间具有一定得结构联结力,网状裂隙发育, 岩芯呈碎块状、碎块夹砂砾状■手折或轻击可碎。

该岩石为软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为V级。

中风化花岗岩:灰口.灰黄色,中粒〜细粒花岗结构,块状构造,矿物成份以长石、石英为主, 部分云母及少量暗色矿物。

裂隙较不发育,沿裂隙面长石已风化变色,见铁猛质浸染。

岩芯呈短柱状,少ft氏柱状、块状.锤击声较脆。

该岩石为较硬岩.岩体较完整〜较破碎,岩体质量等级为1【广W级。

其岩石质量指标RQD为5 0~7&平均为65.其等级属“较差得”。

微风化花岗岩:灰白.灰黄色,中粒八细粒花岗结构,块状构造,矿物成份以长石、石英为主, 部分云母及少量暗色矿物。

裂隙不发育。

岩芯呈氏柱状,少《短柱状,锤击声脆。

该岩石为坚硬岩、岩体较完整,岩体质量等级为H级。

其岩石质量指标RQD为7 8-9 0,平均为85•其等级属“较好得J风化岩夹层、特性综合描述(选择一种方式即可)1、场地基岩主要为花岗岩,属于硅酸盐类火成岩,不存在岩溶现象,勘察时孤石或硕夹层揭露帖况见下表2-1,此外在全〜强风化花岗岩岩体内钻探未发空洞、临空面,以及相对软(硬)夹层。

成都地区工程地质特性及几个深基坑支护工程简介中国建筑西南勘察设计研究院康景文成都 610081一、成都地区工程地质特点1.1地层结构据区域地质资料,成都地区属于新华夏系第三沉降带—四川沉降带之川西褶皱带中的成都坳陷,西距北东走向的龙门山褶皱带约60公里,东距走向相同的龙泉山褶皱带约20公里,成都坳陷呈北东35°方向展布,受喜山期运动的内力地质作用,龙门山和龙泉山构造带相对上升,而拗陷盆地相对下降,在岷江水系长期的搬运和沉积作用下,在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冲洪积地层,不整合于白垩系的层之上,形成了成都冲积平原。

受东西两侧构造带的影响,在成都平原下伏基岩内形成了浦江—新津和新都—磨盘山这一区域性的北东向基底断裂和其它次生断裂,长期以来,经区域地质调查配合物探、钻探和卫星遥感图片的解释也证实了这些断裂的存在。

在钻探深度范围内,拟建场地内上部为第四系全新统人工填土层(Q4ml);中上部为第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl);中下部为第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl);下伏基岩为白垩系上统灌口组泥岩(K2g),场地的地层特征由上至下分述如下:第四系全新统人工填土层(Q4ml)(1)杂填土:黑色、杂色,稍湿,松散,以填碎砖块、石灰渣、陶瓷片等建筑垃圾和生活垃圾为主,Z30#、Z31# 还填有条石和混凝土块,整个场地普遍分布,层厚0.60~9.10m。

(2)素填土:褐黄色,稍湿,松散,以填粘性土、粉土、砂、卵石为主,层厚1.10~6.00m。

第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)(3)粉土:褐黄色,湿,稍密~中密,含少量氧化铁和铁锰质氧化物,层厚0.30~1.30m。

(4)中砂: 褐黄色,稍湿~湿,松散,含少量粘性土和云母片,主要分布于卵石层的顶板,局部地段相变为粉细砂,层厚0.30~3.50m。

(5-1)中砂:褐灰色,湿~饱和,稍密, 成分以长石、石英为主,含少量云母片,主要以透镜状或尖灭状分布于卵石层(Q4al+pl)中间,层厚0.40~4.80m。

目录I 报告书文字部分一、前言 (2)(一)工程概况 (2)(二)勘察目的 (2)(三)执行的规范、规程 (3)(四)完成工作量 (3)(五)取土方法和原位测试方法 (3)(六)勘探点定位及标高测量 (4)二、场地工程地质条件 (4)(一)地形地貌 (4)(二)地基土的构成及特征 (4)(三)地基土物理力学性指标 (4)(四)地下水 (5)(五)地震效应与场地稳定性适宜性分析 (6)(六)不良地质现象 (6)三、地基土的分析与评价 (7)(一)地基土分析 (7)(二)桩基础评价 (7)(三)天然地基评价 (9)(四)基坑开挖、管道埋设设计、施工过程中的岩土工程问题 (10)2、基坑围护 (10)3、顶管施工 (11)4、开槽埋管 (11)5、施工对环境影响 (11)四、结论与建议 (12)II附图表1.图例2.地层特性表3.土层物理力学性质参数表4.勘探点平面布置图5.工程地质剖面图6.钻孔柱状图7.静力触探分层参数表8.静力触探测试成果图表9.土层压缩曲线图表10.土工试验成果表11.固结试验成果图表12.地下水腐蚀性判定报告表虹桥商务区核心区(一期)区域供能项目路由部分岩土工程勘察报告我公司受业主委托,对其拟建的虹桥商务区核心区(一期)区域供能项目路由部分进行岩土工程详细勘察。

现已完成大部分工作量,受设计进度要求,提交本次详勘报告,待全部工作量完成后,提交正式勘察报告。

一、前言(一)工程概况拟建“虹桥商务区核心区(一期)区域供能项目路由部分”位于上海市闵行区杨虹路以南、建虹路以北、嘉闵行架以东区域。

本工程主要由管道工程和能源中心站组成,其中管道工程包括明挖施工(开挖深度约13米)和顶管工程(埋深约14.9米);能源中心站包括南站和北站,现北站方案尚未确定,南站拟建物性质见下表:(二)勘察目的本工程勘察的主要目的是根据拟建物的性质和特点及按照规范要求详细查明拟建场地的工程地质条件,并进行综合分析与评价,为拟建物的基础设计、施工提出地质依据和有关参数,具体需解决的技术问题如下:1)探明拟建场地勘探深度范围内地基土的分布规律、各土层的工程地质特性,提供地基土的物理力学性质指标;2)对拟建场地(地基)的稳定性、适宜性作出评价;3)提供浅层地基土承载力设计值、特征值;4)判定场地类别及地基土类型,查明埋深20m以浅是否有可液化土层分布,并判定场地液化等级;5)查明场地地下水的类型,并判定地下水和地基土对混凝土和钢结构有无腐蚀性;6)查明场地内是否有暗浜、暗塘、地下障碍物等不良工程地质现象,并提出预防措施建议;7)提供能源中心站桩基持力层,估算单桩承载力及提供桩基础变形计算参数,针对拟建建筑物的性质及工程地质条件提出基础形式及基础埋深的建议值,并分析沉(成)桩可能性及对周围环境的影响;8)提供能源中心站及附属建筑物地基处理与加固设计、施工必要参数及合理措施建议;9)提供开槽埋管基坑开挖、围护提供相关土层的设计参数、施工建议以及在施工中所遇到岩土工程问题作出分析评价;10)提供工作井基坑围护、沉井设计参数,针对设计、施工遇到的问题提出预防和监控措施的建议;11)提供顶管设计、施工所需岩土参数,分析评价施工中所遇到岩土工程问题,对顶管穿道路的稳定性和适宜性作出评价;12)分析评价施工对周围环境的影响,以及预防和监控措施的建议。

目录一、工程概况 (2)二、工程地质情况 (2)1、龙跃路站工程地质 (2)2、大学城南站工程地质 (4)3、敞口段~龙跃路站明挖区间工程地质 (6)4、不良地质分析 (7)三、水文地质情况 (12)1、自然气候 (12)2、水文特征 (13)四、工程、水文地质风险清单 (15)1、地面不均匀沉降 (15)2、地裂缝 (15)3、流砂、管涌 (15)4、承压水 (15)五、工程水文地质风险应对方案 (15)1、地面沉降风险及应对方案 (16)2、地裂缝风险及应对方案 (16)3、流砂、管涌风险及应对方案 (18)4、承压水风险及应对方案 (19)一、工程概况本标段为1号线一期工程02标,位于常州市武进区,沿凤栖路南北向布置,标段范围包含2站2区间,由南向北分别是: 敞开段~龙跃路站区间→龙跃路站→龙跃路站~大学城南站区间→大学城南站。

见下图所示。

本标段地理位置图二、工程地质情况1、龙跃路站工程地质龙跃路站基坑坑底位于⑥3粘土中,开挖深度内自上而下依次为:①杂填土、③1粘土、④1 粉质粘土夹粉土、⑤1粉土、⑥2粉质粘土;基底以下依次为:⑥龙~大区间龙跃路站大学城南站敞开段~龙跃路站区三线盾构段敞开段~龙跃路站区 明挖段3粘土、⑥4 粉质粘土、⑧1粉质粘土夹粉土、⑧2粉砂夹粉土、⑨2粉质粘土,围护墙墙趾位于⑨2粉质粘土。

车站范围内主要地层特性见下表,地质剖面见下图。

龙跃路站主要地层特性表粘土、⑥4粉质粘土;基底以下依次为:⑥4粉质粘土、⑦1粉质粘土、⑧1粉质粘土夹粉土、⑨1粉砂夹粉土、⑨2粉质粘土,围护墙墙趾位于⑨2粉质粘土。

车站范围内主要地层特性见下表,地质剖面见下图。

大学城南站主要地层特性表地连墙墙趾位于⑥3粘土及⑧2粉砂夹粉土,区间工程主要地层岩性见下表。

敞开段~龙跃站区间主要地层岩性表4、不良地质分析⑪、地面沉降地面沉降是常州市域平原区主要的不良地质作用,主要是长期强烈开采地下水所引起的,发于上世纪70年代初期,发展于1976年~1994年间,之后处于延续发展阶段,之后处于延续发展阶段,2006年以来地面沉降速率明显减缓,2008年以来已趋于稳定。

内容简介分为三大部分,第一部分介绍了地层学的相关知识,包括地层学的相关概念(地层学、地层、地层单位、地层术语、层型、带及面等)、地层划分的类别(岩石地层划分、生物地层划分、年代地层划分、磁性地层极性划分及层序地层划分等方法)、岩石地层单位相关知识及生物地层单位相关知识;第二部分详细介绍了中国海相地层及陆相地层的分阶情况(包括命名的时间、地点、人物及层型剖面位置,生物化石标志,层型剖面岩性特征,同期岩石地层单位,与国际地层表中的同期地层阶位对比,底界年龄);第三部分主要是附表,包括最新版的中国海相和陆相区域年代地层表及国际地层表。

第一部分地层概述前言近20年来,我国的地层工作在《中国地层指南及中国地层指南说明书》(1981)(以下简称《指南》)所倡导的地层分类、术语、划分原则及地层单位的建立与修订程序的指导下,取得了极大的进展。

一般概念1.1 地层学(Stratigraphy)地层学是研究构成的所有层状或似层状岩石体固有的特征和属性,并据此将它们划分为不同类型和级别的单位,进而建立它们之间的空间关系和时间顺序的一门基础地质学科。

地层学的研究范围实际上涉及到岩层中所有能识别的特征和属性(包括形状、分布、岩性特征、化石内容、地质年龄、地球物理和地球化学性质等),及其形成环境或形成方式和演化历史。

构成地壳的各类层状或似层状的岩石——沉积岩(包括固结的或未固结的沉积物)、火山岩及变质岩都属于地层学的研究范畴。

1.2 地层(Stratum, Strata)地层是具有某种共同特征或属性的岩石体。

能以明显界面或经研究后推论的某种解释性界面与相邻的岩层和岩石体相区分。

1.3 地层分类(Stratigraphic classification)根据构成地壳的岩层、岩石体的不同方面的特征或属性,将其划分成不同类型的地层单位。

地层所具有的特征是多样的,属性也不尽相同,每种特征或属性原则上都可以据以作为地层分类的依据。

因此,地层划分的类别也是多样的。