从_译中求异_到_异中求译_安托_省略_国浪漫主义时代的文化与翻译_解析_李露露

- 格式:pdf

- 大小:376.90 KB

- 文档页数:7

译介学导论第三章文学翻译中的创造性叛逆——译介学研究的理论基础*翻译的本质其实就是把一种语言中业已表达出来的信息传达到另一种语言中去。

文学翻译和其他翻译的根本区别是:它所使用的语言不是一般意义上的仅仅为了达到交际和沟通信息目的而使用的语言。

它所使用的是一种具有美学功能的艺术语言。

著名文学家茅盾说过:“文学的翻译是用另一种语言,它把原作的艺术意境传达出来,使读者在读译文的时候能够像读原作时一样得到启发、感动和美的感受。

*翻译的实践表明,人们在赋予文学翻译的目标与文学翻译实际所达到的结果之间却始终是存在差距的。

这其中的原因有艺术上的,也有语言本身的。

意大利著名美学家克罗齐(西方翻译史上有名的不可译论的代表)说:“我们不能把已具审美形式的东西化成另一个仍是审美的形式。

”这是从美学原理角度强调文学翻译的困难。

*另一方面,文学翻译的目标与实际达到的结果之间的差距又是文学本身的特点所决定的。

文学与其他艺术相比是唯一局限于语言框架之内的艺术。

特定语言环境内的历史的文化积淀和语言使用者的生活经验,使该语言的使用者在使用某一特定词汇时产生丰富的联想,从而赋予该语言以特定的形象性和生动性。

举例:“天高云淡”一词在汉语这一特定语言环境中,使人产生“海阔天空、壮志满怀”或“秋高气爽、秋风萧杀”等诗的意境,产生许多丰富的联想。

但是把这四个字照搬到另外一种语言中去时,如译成英语“The sky is high,the clouds are thin.”英语读者恐怕就无法产生相似的联想。

*当在一种语言环境中产生的文学作品被“移植”到另一种语言环境中去时,为了使接受者能产生与原作同样的艺术效果,译者就必须在译语环境里找到能调动和激发接受者产生相同或相似联想的语言手段。

这实际上也就是要求译作成为与原作同样的艺术品。

在这种情况下,文学翻译与文学创作已经取得了相同的意义,文学翻译也已显而易见的不再是简单的语言文字的转换,而是一种创造性的工作。

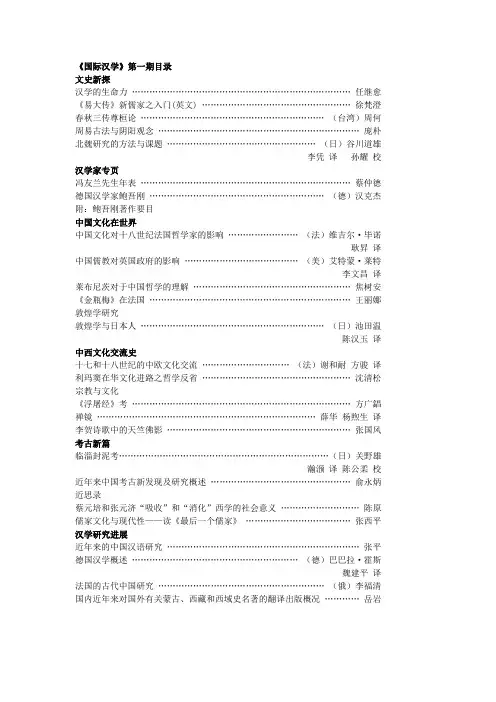

《国际汉学》第一期目录文史新探汉学的生命力………………………………………………………………… 任继愈《易大传》新儒家之入门(英文) …………………………………………… 徐梵澄春秋三传尊桓论……………………………………………………… (台湾)周何周易古法与阴阳观念…………………………………………………………… 庞朴北魏研究的方法与课题…………………………………………… (日)谷川道雄李凭译孙耀校汉学家专页冯友兰先生年表……………………………………………………………… 蔡仲德德国汉学家鲍吾刚…………………………………………………… (德)汉克杰附:鲍吾刚著作要目中国文化在世界中国文化对十八世纪法国哲学家的影响…………………… (法)维吉尔·毕诺耿昇译中国儒教对英国政府的影响………………………………… (美)艾特蒙·莱特李文昌译莱布尼茨对于中国哲学的理解……………………………………………… 焦树安《金瓶梅》在法国…………………………………………………………… 王丽娜敦煌学研究敦煌学与日本人……………………………………………………… (日)池田温陈汉玉译中西文化交流史十七和十八世纪的中欧文化交流………………………… (法)谢和耐方骏译利玛窦在华文化进路之哲学反省…………………………………………… 沈清松宗教与文化《浮屠经》考………………………………………………………………… 方广錩禅镜………………………………………………………………… 薛华杨煦生译李贺诗歌中的天竺佛影……………………………………………………… 张国风考古新篇临淄封泥考………………………………………………………………(日)关野雄瀚滪译陈公柔校近年来中国考古新发现及研究概述………………………………………… 俞永炳近思录蔡元培和张元济“吸收”和“消化”西学的社会意义……………………… 陈原儒家文化与现代性——读《最后一个儒家》……………………………… 张西平汉学研究进展近年来的中国汉语研究………………………………………………………… 张平德国汉学概述………………………………………………… (德)巴巴拉·霍斯魏建平译法国的古代中国研究………………………………………………… (俄)李福清国内近年来对国外有关蒙古、西藏和西域史名著的翻译出版概况………… 岳岩汉学发达史从西方发现中国到国际汉学的缘起………………………… (法)雅克·布洛斯李东日译近代欧洲思想界心目中的中国——简介欧洲作家和哲学家的不同观点(意)葛吉达,翟灿译汉学研究机构介绍“胡天汉月方诸”:简介美国东方学会…………………………… (美)李珍华法国远东学术研究院汉学研究简介………………………………… (法)郭丽英《华裔学志》(Monumenta Serica)简介………(德)弥维礼、李然游心译附:《华裔学志》要目选译东洋文化研究所 ----日本汉学研究的根基…………………………王启元编译图书评介开拓道教研究的新领域——《中国道教史》简介………………………沐平“汉魏封建说”的扛鼎之作——评何兹全新著《中国古代社会》……………………拓晓堂评《十八世纪的中国社会》……………………………………………普·杜阿拉谢萌珍编译中国思想史研究的瞩目之作——《宋明理学史》………………………………………西梓西文人名译名对照表………………………………………………………… 李崇安编后《国际汉学》第二期目录文史新探邹平丁公陶文试探…………………………………………………………… 李学勤郑玄的易学…………………………………………………………………… 余敦康元好问述说………………………………………………………… (日)小栗英一李凭译焦、阮、凌礼学思想合论…………………………………………………… 陈居渊读《南冥集》新得…………………………………………………………… 汤一介汉学家专页学问在中西之间——记季羡林先生对中印文化的研究…………………… 王邦维法国汉学家谢和耐教授………………………………………………………耿昇中国文化在世界近代日本中国学的历史考察………………………………………………… 严绍璗道教文化研究在俄国………………………………………………………… 郑天星中国思想史研究容肇祖与明代思想史研究…………………………………………………… 姜国柱朱熹在经典文献注释中的解释思想…………………………………………王健老子思想本源论……………………………………………………(德文)杨煦生中西文化交流史《1583--1584年在华耶稣会士信简序言》………………… (美)霍· 林斯特拉万明译1583--1584年在华耶稣会士的8封信……………………… (美)霍· 林斯特拉万明译汤若望的教育基础及当时的学术思想…………………… (德)埃· 斯普林格张志文译宗教与文化汉代佛教与西域……………………………………………………… (荷)许理和吴虚领译中国道教研究的历史与现状……………………………………………………王卡台湾佛教暮课诵……………………………………………(德文)(德)弥维礼如何维持儒家对人民的统治………………………………………… (美)余蓓荷顾犇译近思录“取精用宏,含英咀华”——贺麟新儒学思想简述……………………………张西平汉学研究进展近年来国外学者对利马窦的研究评介……………………………………… 李东日近年来中国古代城市研究综述……………………………………………… 曲英杰汉学研究机构二战之后法兰西学院的汉学研究…………………………………… (法)谢和耐耿昇译图书评介基督教传教士在中国…………………………………………………………… 顾犇《成吉思汉----生平极其遗产》……………………………………………… 唐煜编后《国际汉学》第3期文史新探《坛经》版本刍议李申程颐与道学文化的兴起 {美}包弼德(周晋)译古代隐逸文化与陶渊明罗小东汉学家专页著名蒙古学家海西希教授及其著作乌云毕力格往者寥寥来者了无--记徐梵澄先生孙波中国文化在世界日本五山文学与宋明文学的关联和呼应王晓平礼仪之争与中国宗教习俗的西传中西文化交流史利玛窦著作中的科学和技术 {法}马若安耿升译利玛窦对中国宗教和哲学的介绍张西平18世纪在中国"政府"问题 {法}赫·哈尔德耿升译关于甘英西使余太山西学东渐史王徵:西方思想的传播者任大援严复《天演论》翻译中的科学精神田默迪宗教与文化中国的民间宗教及其研究方则之中国伊斯兰教说林秦惠彬中国佛教中的自我与个体{日}木村清孝辛岩译评《中国思想中的道家理论》{美}罗杰·T·艾米斯汪桂平译近思录从康有为的变法思想看儒家在"范式"转型中的第一个落点王健汉学研究进展张衡研究综述 {奥地利}雷立柏1996-1997年随唐五代史研究综述史睿哥廷根大学汉学系"近现代汉语学术用语"研究项目方维规民俗学研究中国的尚右与尚左 {法}葛兰言简涛译注汉学发达史《中国回忆录》前言郑德弟译拓荒者和引水者:莱顿大学的早期汉学家{荷兰}包罗史王筱云译汉学机构介绍匈牙利汉学简史 {匈}鲍洛尼张晓慧译德国特里尔大学汉学系介张桂贞德国马堡大学汉学系简介 {德}余佩荷书评及书目《汉学的概念及其现状》一文读后{意}廖内洛·兰乔蒂马琳译意大利近期汉学书目摘录李伟《国际汉学》第一、二辑目录第三辑英文目录辛岩北京外国语大学海外汉学研究中心简介《国际汉学》第四期文史新探要重视中学西传——《中国的两位哲学家——二程兄弟的新儒学》中译本序(张岱年)中国文化属于世界——《中国的两位哲学家——二程兄弟的新儒学》中译本序(任继愈)《中国的两位哲学家——二程兄弟的新儒学》导论([英]葛瑞汉程德祥等译)楼兰始都争论与LA城为西汉楼兰城总论证(黄盛璋)汉学家专页二十世纪的学者巨人——李约瑟博士(王国忠)何兹全教授———中国古史研究一家(宁欣)中国文化在世界百年来之英译《论语》其———读西蒙·李新译《论语》(柳存仁)儒家学说在越南的传播和影响(杨保筠)瑞典“中国宫”的形成及其风格(李明)中国:在神话与游记之间———西方人看中国三例[法」柯孟中国思想史研究张居正与王学关系之考辨(黄卓越)中国古代思想史中的“身体政治学”:特质与涵义(黄俊杰)西方早期汉学史在华耶稣会传教士杜德美神父致本会洪若翰神父的信(郑德弟译)耶稣会传教士骆保禄神父致本会苏霖神父的信(郑德弟译)中国文学诗歌次序之构建:枚举(赋)新论 [美]李德领略古法生新奇———黄庭坚、元祐诗歌高潮与江西诗派(钱志熙)苏轼与僧人、道士(马大品)唐王朝对文学创作的态度 [美]戴维·麦克马伦牛来颖译中国古典小说西播述略(周发祥)中西文化交流史前伊斯兰时代中亚粟特语和回鹘突厥语基督教文献概述[丹麦]阿斯姆森陈怀宇译)利玛窦与文艺复兴 [意]彼埃罗·科拉迪尼耿昇南怀仁生平家族新考 [比利时]瓦列尔·阿里克斯杨双杨译《穷理学》———南怀仁最重要的著作(张西平)汉学研究进展面向新世纪的瑞典中国研究 [瑞典]罗多弼高建平李明译十六一一一十八世纪耶稣会研究 [荷]许理和辛岩译明末清初天主教传华史研究的回顾与展望(黄一农)基督教在华传播史研究的新趋势 [比利时]钟鸣旦马琳译德国的满学研究(黄淑娟)英文目录(辛岩译)《国际汉学》一、二、三辑目录编后记《国际汉学》征稿启事《国际汉学》第五期目录汉学一家言研究海外汉学,促进文化交流……………………………………………… 任继愈我对国际中国学(汉学)的认识…………………………………………… 严绍璗“汉学”杂谈………………………………………………………………… 高建平十年甘苦寸心知………………………………………………………………… 刘东汉学家专页高罗佩研究………………………………………………………… (荷兰)伊维德程瑛译史华罗小传…………………………………………………………………… 吕滇雯西方早期汉学史早期西班牙人看福建………………………………………………………… 廖大珂中国(康熙)皇帝的故事(节选)…………………………………… (法)白晋杨保筠译自然之码----孔子的诗……………………………………………… (法)巴多明朱静日本当代汉学研究北魏的镇人………………………………………………………(日)直江直子李凭译西学的排斥与接受----近代技术在日中两国的位相…………… (日)山田庆儿康小青译中西文化交流史蔡元培与法国文化…………………………………………………………… 沈福伟朝鲜《国朝五礼仪》与中国古礼……………………………………………… 彭林中国礼仪之争研究概述……………………………………………… (美)孟德卫莉苇译利马窦中国遗址考察初记…………………………………………………… 余三乐利马窦及其会友在江西……………………………………………… 吴孟雪曾丽雅中国文化在世界托尔斯泰的晚年和中国古典文化思想……………………………………… 吴泽霖宋程理学在欧洲的传播………………………………………… (丹麦)K·龙伯格耿昇译汉学研究进展北欧当代中国研究述评…………………………………………… (丹麦)柏思德李明译柏林汉学的历史和现状………………………………………………………… 简涛纪念澳门回归明清之际澳门的外来文化…………………………………………………… 黄鸿钊澳门在东西方关系中的“特区”作用……………………………………… 黄晓峰书评与书介中国:第一个帝国----评《剑桥中国史》卷一:秦汉帝国(澳)雷夫·德·克雷斯皮尼胡志宏译柯蔚南《东汉音注手册》三礼资料订补…………………………………… 虞万里《数里乾坤》自序…………………………………………………………… 张德鑫汉学机构介绍慕尼黑大学汉学专业简介……………………… …………………………… 张东书英文目录编后记《国际汉学》第六期目录汉学一家言汉学和汉学研究漫议………………………………………………………… 阎纯德中国海外汉学研究现状之管见………………………………………………… 方骏汉学与人类间的文化交流…………………………………………………… 程裕祯汉学家专页20世纪的法国汉学大师戴密微汉学与人类间的文化交流………… (法)谢和耐耿昇译卫礼贤的中国魂汉学与人类间的文化交流………………………………… 张东书我所认识的山田庆儿先生…………………………………………………… 廖育群西方早期汉学史神奇的东方——皮列士《东方志》摘要…………………… (葡)多默·皮列士何高济译一个葡萄牙冒险家的传奇——平托和他的《游记》…………………………高倩平托《游记》中宁波纪事考实——兼谈《甓余杂集》中的佛郎机资料… 汤开建遥望中国——简介基歇尔的《中国图说》………………………………… 张西平中西文化交流史饶宗颐与法国汉学家戴密微………………………………………………… 王振泽英敛之和北京天主教辅仁大学的兴起…………………… (美)唐纳德·帕拉贡辛岩译海外中国文学研究变文之后的中国图画讲唱艺术及其外来影响……………………… (美)梅维恒张国刚陈海涛译《红楼梦》中的命名…………………………………………… (美)米切尔·扬杨春译中国科技史研究中国传统数学的含义………………………………………………… (澳)何丙郁本草的分类思想----从世界图象到技术………………………… (日)山田庆儿康小青译《阴阳的催眠剂》----雅基博士对华夏科学的分析……………… (奥)雷立柏略论明清之际西学东渐的特点与中西科学互动…………………………… 王扬宗宗教研究西方学者道教研究现状综述………………………………………… (法)傅飞岚徐克谦译儒家传统的宗教特征………………………………………(美)罗德尼·L·泰勒魏长宝译国际汉学研究史19世纪上半叶的俄国汉学史………………………………………………… 李明滨捷克汉学简史及现状…………………………………………………………… 姚宁汉学机构介绍捷克东方研究所………………………………………………………………… 姚宁汉语研究16至18世纪传教士与汉语研究……………………………………………… 许光华20世纪中国对外汉语教学概观……………………………………………… 缪小放书评与书介节日:社会的透镜----《中国中世纪的鬼节》评介……………………… 侯旭东一部有用的工具书----《汉学书目杂志》…………………………………杨保筠编后记《国际汉学》第七期目录汉学一家言应重视对西方早期汉学的研究……………………………………………张西平国外汉学与比较文学………………………………………………………… 周发祥汉学研究的两个隐忧………………………………………………………… 柴剑虹汉学家专页辛勤地耕耘不倦地开拓——记德籍华人、著名汉学家乔伟教授张桂贞保加利亚的第一位汉学教授——文学翻译家宝拉·白丽婉诺娃徐家荣经典的发现与重建——孙康宜教授访谈录张宏生中国文化在世界中国与欧洲早期的哲学交流……………………………… (法)戴密微耿昇译十九世纪的欧洲汉学………………………………(德)傅吾康陈燕袁媛译欧洲汉学史简评………………………………………… (德)傅海波胡志宏译中国思想史研究“道”之分疏:论早期儒道之异同…………………… (美)严守诚孙波译“宋代经济革命论”反思…………………………………………………… 包伟民法国汉学史伯希和考察团与敦煌文献的流散…………………………………………… 刘进宝王韬与法国汉学大师儒莲………………………………………………………靳剑马若瑟的生活及其索隐主义----《马若瑟:中国哲学和索隐主义》绪论(丹麦)K.龙伯格马晓东译俄罗斯汉学史瓦西里耶夫与俄罗斯汉学…………………………………………………… 阎国栋《金瓶梅》研究在俄国……………………………………………………… 杨士毅中西文化交流史……………………………………………(美)魏若望余三乐译中国家具传入西方简史……………………………………… (芬)方海唐飞译中国文学韩国学者的中国小说研究………………………………………………………刘顺利《风月梦》与烟花小说…………………………… (美)派屈克·韩南徐侠译古典小说研究的视角转换——(俄)李福清中国古典小说研究述评…………………… 罗小东中国古代白话短篇小说的类型研究——读小野四平《中国近代白话短篇小说研究》……………魏崇新赛珍珠与中国小说……………………………………………………………… 顾钧中国古代史研究为何研究契约…………………………………………………(美)韩森余欣译胡天汉月——海外中国古代契约研究史略…………………………………… 余欣元代地图的一个谱系——关于李泽民图系地图的探讨(日)高桥正朱敬译汉学书评包乐史著《巴达维亚华人与中荷贸易》评述……………………………… 聂德宁评龙彼得《宋代收藏道书考》………………………………………………王宗昱鲍则岳《剑桥中国先秦史·语言文字》章评述…………………………… 王志平清代秘密社会近年来研究的一部可喜成果----《清代早、中期会党与秘密社会》评介…………… (加)戴高禄李晟文汉学机构简介名古屋外国语大学中文系简介………………………………………………杨春蒙特利尔大学与麦吉尔大学东亚研究中心简介…………………………… 李晟文日本大东文化大学述略……………………………………………………… 卢燕丽网络上的汉学研究专业门户网站……………………………………………陈燕附录《国际汉学》第七辑英文目录《国际汉学》征稿启事汉学家工作室工作条例《国际汉学》第五辑、第六辑目录编后记国际汉学(第8辑)目录:汉学一家言汉学发展前景无限任继愈作为专门学科的国际汉学研究李学勤汉学家的文化血统陈跃红汉学家专页史华兹的学术理路程钢日本近代中国学的重要学者——内藤湖南钱婉约汉学史研究世纪初俄国汉学三杰李明滨东南亚汉学研究的历史回顾贺圣达中西文化交流史试论亚马勒政府加强葡萄牙在澳门统治的几个步骤叶志良隋朝中西交通的开展石云涛13裨治文笔下的美国形象——从《大美联邦志略》的前后两个版本说起尹文涓14蒙古高原中国古代碑铭、瓦当遗存与汉学东渐卢明辉李烨中国文化在世界遗散在俄罗斯伊尔库斯克的中国古籍段洁滨托尔斯泰对中国古典文化思想的直接接触和借鉴吴泽霖20世纪初期日本汉学家眼中的文化中国与现实中国黄俊杰文学研究末代才女的“乱离”诗 [美]孙康宜中日微型小说漫谈 [日]渡边晴夫刘静译文本、语境与意识形态——海外元杂剧研究及其启示宋耕国际汉学9汉学一家言汉学与比较文学汉学研究三题汉学家专页论费正清的中国史研究耶稣会士汉学家安文思及其《中国新志》《光明之城》的讨论《光明之城》与南宋泉州社会论《文明之城》一书的真伪西方早期汉学与北京的文学通信中外文化交流史清朝前期天主教在中国社会的发展及兴衰中国的马可·波罗新教传教士著作在中国文化史上的地位韩国诠释学与“四七”论郑子瑜与日本学术界欧洲汉学史研究欧洲的敦煌学研究欧洲的汉语音韵学研究:第一阶段俄罗斯的汉学:道教研究中国文史研究魏晋南北朝隋唐史的基本问题总论中、韩目连母故事比较研究语言类型学汉语学习史研究威妥玛《语言自迩集》与对外汉语教学一部研究琉球人汉语教育的专著应加强对西方人早期汉语学习史的研究CHINA 备考从佉卢文材料看Cina一词的本源及其成立的年代China缘起蜀身毒道新证附录China缘起蜀身毒道新证《国际汉学》第九辑英文目录《通报》第88卷要目《中国研究书评》第8卷要目国际汉学(第10辑) 本书目录汉学-家言从学术史看汉学、中国学应有的学科定位汉学家访谈录韩国的“汉学”与“中国学”捷克汉学家、藏学家高马士访谈录汉学家专页艾田蒲和他的《中国之欧洲》追思汉学家马汉茂西方早期文学广州葡囚书简中西文化交流史基督教在中亚和远东的早期传播法国对入华耶稣会士与中西文化交流的研究试论耶稣修会精神与其在华传教政策的一致性简论北京中法大学欧美汉学史研究剑桥汉学的形成与发展俄国汉学史美国传教士卢公明眼中的清末科举中国语言文学研究汉语普通话第3声的特征侯芝:女诗人兼弹词小说家“当代儒学与西方文化”专题墨子刻的儒学观史怀哲关于中国思想和儒家伦理的论述《华语官话语法》专题《华语官话语法》与17世纪的南京话《华语官话语法》中语法问题分析附录《国际汉学》第十辑英文目录《华裔学志》第50卷要目《中国研究书评》第9卷要目编后记国际汉学·第11辑目录:汉学一家言21世纪汉学展望我国俄罗斯汉学研究的历史与现状汉学家专页阿瑟·魏理年谱简编马伯乐和戴密微汉学与国学:高本汉和钱穆的《左传》研究(瑞)马悦然论桑原的中国学纪念徐梵澄先生诞辰95周年《易经》西行易大传——新儒家之入门叶飞还有叶人去更无人钱钟书先生的《17、18世纪英国文学中的中国》钱钟书的《17、18世纪英国文学中的中国》简介论17、18世纪英国对中国之接受西方早期汉字上帝创造了中国作者的话中西文化交流史汤若望和明清之际的变迁明朝士大夫与利玛窦的《畸人十篇》纪理安——维尔茨堡与中国的使者唐诗在20世纪的波希米亚与斯洛伐克中国哲学研究老子和李弘:早期道教救世论中的真君形象朱熹的“理一分殊”对21世纪人类普遍伦理的意义道家的专气致柔的赤子本性与海德格尔的最本已的能在汉学史研究训读:日本翻译古典汉籍的独特方法琉球国第四批派遣留学生北京学习生活调查清代中后期澳门汉学研究钩沉汉学机构介绍伦敦大学亚非学院及其汉学研究汉学家访谈录半个世纪的汉学历程——罗马尼亚汉学家罗明夫妇访谈录书评与书介入而能出疑而求新——简析宇文所安研究中国研讨的四篇论文略谈《书于竹帛》一书中的几个问题——向钱存训先生请益附录《国际汉学》第十一辑英文目录《通报》第89卷要目《华裔学志》第51卷要目编后记国际汉学·第12辑汉学-家言汉学研究导论汉学家专页卫礼贤-传教士、翻译家和文化诠释者法国汉学家沙畹阿列克谢耶夫院士及其汉学学派汉学家访谈录巴斯蒂教授访谈录入华传教士研究开展清史研究加强国际合作关于清代入华传教士文献收集与整理的设想关于《卫匡国全集》第三卷《中国新地图集》的几点说明中西文化交流史关于中西方文化的第一次实质性接触——访谢和耐教授普天之下:儒-耶对话中的典范转化亚洲文会与中西文化交流河北大学图书馆所藏西文珍本书基本目录何大化——一位被历史遗忘的耶稣会历史学家史景迁的中国历史研究中国宗教思想研究佛教与二程思想的发源王尔德对道家思想的心仪与认同傅圣泽对于《道德经》及其他中国古代经典的解读中国基督教史研究西方中国基督教史研究述评近代中国基督教史的研究趋向——以美国及台湾地区为例国外关于近现代新疆基督教发展历史的研究概述中国语言文学研究掌握汉语的金钥匙——论明清时期国外汉语教材的特点《薛海花》德文版译者序试论葛兰言《诗经。

翻译概论课后参考答案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998翻译概论课后习题答案第二章P41-1? 试对中西传统译论作进一步研究和比较,并指出其异同之处。

西方(1)公元前46?年,罗马帝国时期的西塞罗撰写了《论最优秀的演说家》中区分了翻译的两种基本方法——直译和意译,堪称西方译论之源。

(2)公元380?年圣哲罗姆的翻译集所作的序中,认为对词序、文采、辞格、韵味的处理存在着客观上的困难。

(3)文艺复兴时代的法国翻译家艾蒂安·多莱在1540年发表了《论佳译之方法》提出了五条翻译原则,都是从怎么译的角度来探讨翻译的。

(4)德国马丁·路德提出翻译的七条细则。

(5)以翻译《伊利亚特》与《奥赛德》而驰名译坛的英国翻译家乔治·查普曼提出了具体的译诗的原则。

中国?(1)陈福康将中国传统译学理论的发展分为古代、晚清、民国、1949?年以后四个时期。

(2)三国时支谦写的《法句经序》主张的翻译方法“因循本旨,不加文饰”。

(3)东晋、前秦时期的高僧、翻译家道安的“五失本”、“三不易”。

(4)张思洁在《中国传统译论范畴及其体系》一书中所言,自《法句经序》起,中国传统翻译思想大略经历了形成、转折、发展和鼎盛四个阶段。

(5)罗新璋从张思洁的长轴中理出四个概念,高度概括了传统译论的历程:“案本—求信—神似—化境”。

(6)王宏印对中国传统译论有五个特点:“一、以道德为本位,强调译者道德修养和敬业从业为本的主体性意识。

二、服务公众和社会的群体本位思想。

三、人文主义的语言观而不是科学主义的语言观,始终是中国传统翻译实践的潜在的理论导向。

四、人文社科类作为主要文本翻译的类型,在材料内容、语言类型和运思方式上都倾向于文学翻译的艺术性,而不是科学翻译的科学性。

五、哲学的而非科学的,美学的而非宗教的,是中国传统译论的始终如一的理论基础。

异:中西方翻译理论译者的主体意识与客体意识。

刘珣对外汉语教育学引论考点笔记及课后习题答案作为刘珣主编的《对外汉语教育学引论》的配套辅导书,1.整理教材笔记,浓缩内容精华。

每章复习笔记以该教材为主,同时还参考了名校名师讲授该教材的课堂笔记以及大量其他相关参考资料,对本章的重难点知识进行了归纳整理,因此,2.精选考研真题,强化应试能力。

为了强化对重要知识点的理解,3.归纳典型试题,巩固重点知识。

为了进一步巩固和强化对各章知识要点的掌握,特依据该教材的知识体系选编了相应的典型常考题,并一一提供解答,有些解答对教材知识做了相应的延伸,以达到高效备考的目的。

第一部分绪论篇第1章对外汉语教育是一门专门的学科1.1 复习笔记一、对外汉语教育的学科名称(一)语言教学中有关语言的几个基本概念1.第一语言和第二语言按人们获得语言的先后顺序区分:(1)第一语言第一语言是指人出生以后首先接触并获得的语言。

(2)第二语言第二语言是指人们在获得第一语言以后再学习和使用的另一种语言。

有的人还会学习和使用第三语言、第四语言,因为学习这些语言的规律与学习第二语言有很多共同之处,因此统称为第二语言。

(3)双语或多语现象双语或多语现象是指有的幼儿出生以后同时习得两种甚至多种第一语言,而且这些第一语言达到同等熟练运用的程度的现象。

2.母语和外语按国家的界限区分:(1)母语母语是指本国、本民族的语言。

(2)外语外语是指外国的语言。

3.本族语和非本族语按言语社团、通常是民族的界限区分:(1)本族语本族语是指本民族的语言,这一术语与“母语”可以通用。

(2)非本族语非本族语是指本民族以外的语言,可能是外语,也可能是指本国其他民族的语言。

4.目的语目的语是指人们正在学习并希望掌握的语言。

不论是外语或非本族语,甚至是非第一语言的母语,只要成为一个人学习并争取掌握的目标,都可以称为目的语。

5.“第二语言”和“外语”按有无语言学习环境区分:(1)“第二语言”“第二语言”是指凡是在该语言使用的环境中学习的目的语。

091伽达默尔曾说:“一切翻译都是阐释。

甚至可以说翻译始终是解释的过程。

”[1]翻译的实质是以不同的语言符号来表达原文内涵和意义,其目的是重现原文,因此也可以说翻译是对原文的思想内涵和表达形式的阐释。

乔治·斯坦纳作为阐释学翻译学派的代表人物,继承了伽达默尔的哲学阐释学思想,将阐释学引入翻译研究领域中,发表作品《巴别塔之后:语言与翻译面面观》,认为“解释即翻译”,语言永远处于不断变化之中,语言的产生及理解都是翻译的过程[2]。

斯坦纳的阐释学翻译理论在西方翻译研究学界中掷地有声,为西方译界的翻译研究转向提供了全新的视角。

自20世纪80年代阐释学翻译理论引入我国以来,越来越多的学者围绕其展开研究和应用,为我国译者的翻译工作和翻译研究拓宽了视野。

随着译者地位的提升和翻译研究的文化转向风潮兴起,越来越多的学者都逐渐肯定译者的价值,支持译者在翻译工作中充分发挥自主意识,鼓励译者从幕后走向台前。

与传统译论的观点不同,如今译者所肩负的任务逐渐多元化,译者在原作前是读者身份,在生产译作时又是作者身份。

在原作面前,译者无须做一个默默无闻的耕耘者,将原作的果实一步步挪到他国的原野中,而是具有超乎想象的能动性,并不是没有思想的空壳搬运工。

在文化转向的背景下,很多译论开始过分强调译者的主体性,逐渐偏离对翻译本质的追求,这也是很多翻译工作者在实际翻译中容易步入的误区。

不过,依据阐释学翻译理论的观点,译者应对原作负责,应当慎用手中的自主权,切忌掉入肆意发挥能动性的泥潭。

译者若掉入能动性的泥潭,对自我的认知就会发生偏离,其翻译工作会变成在原作上借题发挥,导致原作意义的缺失,违背了译者任务的本质。

所以,保持原文与译文的平衡,是译者在翻译过程中需牢记的原则之一。

一、阐释学“四步论”概述斯坦纳将自己对翻译过程的理解看成是一种认知的过程,这个过程可以分为四个步骤:信任,进攻、侵入,吸收和补偿。

阐释学“四步论”被认为是斯坦纳的著作《巴别塔之后:语言与翻译面面观》的核心概念。

“异”与“同”辨——翻译的文化观照许钧高方(南京大学法语系,南京210093)摘要:“异”与“同”是翻译实践与研究所涉及的一对基本概念。

异与同的对立统一深刻地展现了与翻译相关的方方面面。

本文从“异”之概念的界定入手,进一步探讨了“自我”与“他者”之间的相互联系,从而揭示翻译的跨文化本质;在异同的矛盾对立中,从文化立场的表达及文化重构的高度对“异化”与“归化”两种翻译策略加以审视与探讨。

关键词:异;同;自我;他者;归化;异化对翻译而言,“异”与“同”这两个概念的重要性不言而喻。

在翻译研究中,我们不可避免地要与“异”与“同”问题相遇,从中可以发现一个虽属表面但却又颇能说明实质的现象:不可译往往源于“异”,而可译则基于“同”。

与之相关,持不可译论者强调“异”,持可译论者则着眼于“同”。

异同之间,深刻地展现了与翻译相关的方方面面。

本文从“异”的概念之界定入手,对涉及翻译的根本问题作一梳理,进而揭示翻译活动的跨文化本质,对翻译活动的原则和立场以及翻译研究中“归化”与“异化”之争提出自己的看法。

一、首先,我们有必要对“异”与“同”的基本含义及所涉及的主要问题作一界定与梳理。

根据《辞海》的解释,“异”字有五种基本含义,其中三种与我们的讨论密切相关。

“异”字第一义,为“不同”,与“同”相对,构成两极。

“异”字第三义,为“其他、别的”,如“异地、异域”等。

第五义,为“不平常的,特殊的”。

我们不妨以这三种基本含义为起点,展开对“异”与“同”问题的讨论。

“异”相对于“同”,可解为“不同”。

对翻译研究来说,“异”是一个具有异常重要性的问题。

首先,没有“异”,就没有翻译的必要性,拿德里达的话说,如果没有上帝变乱语言,出现各种不同语言,且各种语言又有不可简化的多样性,那人类就不需要进行翻译。

从这个意义上说,翻译是因语言之“异”而产生。

按照我们通常的说法,正是因为语言之“异”造就了翻译的必要性,那么翻译的根本任务,便是“克服”语言之“异”造成的障碍,以进行思想的沟通与交流。

试论英语翻译过程中译者主体性作用的发挥Summary:随着翻译研究的“文化转向”,翻译主体研究逐渐被重视起来。

作为翻译的主体,译者的主体性贯穿于整个翻译过程。

要想翻译出优秀的译作,译者必须最大限度地发挥其主观能动性。

但是译者主体性的发挥不是无限制地任意发挥,而是会受到诸多因素制约。

译者只有正确认识并处理这些限制因素,才能最大限度地发挥其翻译主体的作用,创造出优秀的翻译作品。

关键字:译者,文化意识形态,审美意识一、译者主体性的内涵自上世纪七十年代开始,西方翻译界出现了翻译研究的“文化转向”,形成了面向目的语文化的翻译理论。

翻译研究的目的语文化取向,凸显了翻译主体研究,开辟了翻译学研究的新视角。

翻译主体性的研究受到了西方理论界的极大关注。

法国著名的理论家,拉美文学及德国哲学的翻译家安托瓦纳·贝尔曼(antoine berman)指出,译论、批评必须以译者为主体,提出了“走向译者”的口号。

操纵学派则认为文学翻译实际上是译者做出抉择和摆布文本的过程。

目的论认为翻译是一种行为,同其他行为一样都有一定的目的。

因此译者为了实现目的,会按照自己对读者和目的语的理解对原作进行再创作,制定相应的翻译方法。

译者主体性到底指什么?译者主体性是指作为翻译主体的译者在尊重翻译对象的前提下,为实现翻译目的而在翻译活动中表现出来的主观能动性,其基本特征是翻译主体自觉的文化意识、人文品格的文化和审美创造性。

(可以这么说,译者作为翻译主体贯穿于整个翻译过程,具有主观能动性和创造性,在翻译时依据自身文化对原作理解、吸收和再创作。

二、译者主体性的发挥2.1 选材过程中译者主体性的发挥翻译创作的第一步是选材。

所以译者主体性首先是体现在选材上。

选材时译者必须了解作者及其作品,因为作者所处的时代、其家庭背景、个人生活经历、写作风格等都与其作品有着直接密切的关联。

海德格尔认为人们在理解事物时,都是以固有的意识去积极地参与,而不是用空白的头脑去被动地接受,这就是他所谓的“先结构”翻译实际上是忠实于原作的再创作。

2016年3月第39卷第2期外国语Journal of Foreign LanguagesMarch2016Vol.39No.2文章编号:1004-5139(2016)01-0070-08中图分类号:H059文献标识码:D异的考验———关于翻译伦理的对谈刘云虹,许钧(南京大学外国语学院,江苏南京210023)摘要:不同语言与文化之间的差异性构成了翻译的必要性,而翻译的根本目标就在于打破文化隔阂、促进不同文化之间相互了解与融合。

从这个意义来看,翻译活动中涉及的许多重要问题,就本质而言,是伦理层面的,即如何认识和对待自我与他者的关系问题。

本文提出,无论从翻译的沟通与交流的根本属性来看,还是就翻译维护文化多样性的历史使命而言,尊重他者、尊重差异正是实现翻译伦理目标的基础与核心。

同时,在中国文化“走出去”的时代背景下,中国文学的对外译介承载着中国文化对外传播与交流的战略意义,在目前“忠实”概念不断遭到质疑和解构的现状下,对忠实原则的坚守、对异质性的保留与传达,既是翻译伦理的要求,也是思想与文化得以继承和传播的必要条件。

关键词:翻译伦理;差异;他者;尊重The Experience of the Foreign:An Interview on Translation EthicsLIU Yunhong,XU Jun(School of Foreign Studies,Nanjing University,Nanjing210023,China)AbstractʒThe necessity of translation lies in the differences among languages and cultures,while its fundamental goal is to break the cultural barriers for mutual understanding and integration of different cultures.Therefore,many impor-tant issues involved in translation are ethical in essence,namely about how to interpret and deal with the relationship between self and the other.We contend that respect for the other and respect for differences are the very foundation and core for the accomplishment of translation ethics,whether in terms of the communicative properties of translation,or in terms of the mission of translation to promote cultural diversity.Meanwhile,as Chinese culture is“going a-broad”,the translation of Chinese literature is of strategic significance for the international communication of Chinese culture.As the notion of“fidelity”is now constantly being questioned and deconstructed,its faithful adherence,and the retention and communication of heterogeneity are not only the requirement of translation ethics,but also the pre-requisite for the inheritance and transmission of thoughts and culture.Key wordsʒtranslation ethics;differences;the other;respect一、翻译因“异”而起,为“异”而生刘云虹:许老师,您好!在近期的翻译研究中,中国文学的对外译介与传播是一个非常重要的话题,对于翻译在其中究竟扮演怎样的角色、发挥怎样的作用,学界关注和讨论得都比较多,对翻译观念、翻译方法等涉及翻译的根本性问题甚至存在不小的争议和质疑。

1.“翻译”的词源学含义给我们带来什么样的启示?(P6)答:从翻译的词源可以看出,(1)印欧语言比其他语言更强调相似性,特别是在早期的宗教典籍翻译中甚至要求一致性。

这也就是为什么在西方的翻译理论中“对等”观念会起到核心作用,而要表示自有翻译时,则会使用其他术语如“改编”的原因。

(2)很多语言中,“翻译”与“口译"使用不同的术语,意味着这是两种完全不同的活动。

“口译”比“翻译”更强调“调停”。

(3)不同的语言对翻译观念的阐释方式也不同,并非所有的阐释都像印欧语言中那样强调保存同一性。

斯特科尼提出翻译的符号学特征具有三个方面共性:相似性,差异性与调停。

这些共性可以看作是所有翻译都具有的特征,但“翻译”一词的确切含义不是预先给定,一劳永逸的,也不是不证自明的,它需要在对历史上翻译过程与翻译结果的研究中去发现.3、三大宗教典籍的翻译存在哪些差异?答:(1)《圣经》是世界上印数最多、发行最广、翻译语种最多的书籍,也是被联合国工人为对人类影响最大、最深的一本书。

对西方社会的精神信仰和行为方式影响尤其巨大,与希腊神话同为打开西方精神世界的钥匙。

《圣经》除了是一本宗教典籍之外,它本身还是一部重要的文学作品,它的一本几乎是欧洲大多数民族语言的第一范本。

阅读《圣经》各种一本的人如此之多,甚至连研究它的著作也是汗牛充栋,以至于形成了一种专门的学问,即“圣经解释学”。

(2)印度佛经原无写本,初期翻译主要靠外来僧人凭记忆口授。

译者受中国传统宗教尤其是道家“得道成仙”观念的影响,往往是以道家的哲学名词,概念来比附佛学。

(3)与《圣经》、佛经典籍不同,《古兰经》则要求对它的解释和理解必须有一定的知识框架,翻译《古兰经》必须要对经文有深入的理解,并把《古兰经》的深刻含义传达出来.然而《古兰经》的修辞、韵律等很难翻译,这就导致《古兰经》的译本注释特别多。

专家们制定了评论《古兰经》的人应具有的15个方面的零号修养,如语言学、句法、语义学、修辞学、信仰原理、伊斯兰法学原理等,这也是翻译《古兰经》所必须具备的基础条件。

翻译概论课后参考答案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.翻译概论课后习题答案第二章P41-1? 试对中西传统译论作进一步研究和比较,并指出其异同之处。

西方(1)公元前46?年,罗马帝国时期的西塞罗撰写了《论最优秀的演说家》中区分了翻译的两种基本方法——直译和意译,堪称西方译论之源。

(2)公元380?年圣哲罗姆的翻译集所作的序中,认为对词序、文采、辞格、韵味的处理存在着客观上的困难。

(3)文艺复兴时代的法国翻译家艾蒂安·多莱在1540年发表了《论佳译之方法》提出了五条翻译原则,都是从怎么译的角度来探讨翻译的。

(4)德国马丁·路德提出翻译的七条细则。

(5)以翻译《伊利亚特》与《奥赛德》而驰名译坛的英国翻译家乔治·查普曼提出了具体的译诗的原则。

中国?(1)陈福康将中国传统译学理论的发展分为古代、晚清、民国、1949?年以后四个时期。

(2)三国时支谦写的《法句经序》主张的翻译方法“因循本旨,不加文饰”。

(3)东晋、前秦时期的高僧、翻译家道安的“五失本”、“三不易”。

(4)张思洁在《中国传统译论范畴及其体系》一书中所言,自《法句经序》起,中国传统翻译思想大略经历了形成、转折、发展和鼎盛四个阶段。

(5)罗新璋从张思洁的长轴中理出四个概念,高度概括了传统译论的历程:“案本—求信—神似—化境”。

(6)王宏印对中国传统译论有五个特点:“一、以道德为本位,强调译者道德修养和敬业从业为本的主体性意识。

二、服务公众和社会的群体本位思想。

三、人文主义的语言观而不是科学主义的语言观,始终是中国传统翻译实践的潜在的理论导向。

四、人文社科类作为主要文本翻译的类型,在材料内容、语言类型和运思方式上都倾向于文学翻译的艺术性,而不是科学翻译的科学性。

五、哲学的而非科学的,美学的而非宗教的,是中国传统译论的始终如一的理论基础。

1.唐朝诗人李白的《侠客行》最后一句“白首太玄经”指的是?《太玄》2.韩愈提出的性三品的说法包括性是与生俱来的先天品质,性分为上中下三品,性的内涵主要包括仁义礼智信五德3.阮籍的作品包括?大人先生传通老论达庄论4.主张圣人无情说,认为圣人可完全不受外物影响,而是以无为为体的是谁?何晏5.阮籍心中的理想形象也是自然精神的凝聚,这个形象是?大人先生6.行政机关对自己制定的法律所作的解释属于什么?立法解释7.关于贝尔的翻译过程模式有哪些说法?①翻译是人类信息处理一般现象的特殊例子②文本的处理包括自上而下也包括自下而上的方法③翻译在语言的字句层面上起作用8.东方主义的作者是谁?赛义德9.《后殖民语境中的翻译》作者是铁木志科10.英国杰出的汉学家阿瑟·伟力遵循的翻译原则有哪些?①译文必须立足于忠实原作,准确再现原文风格②译文必须通顺流畅,给人以自然优美的感觉③不同内容必须采用不同译法11.萨缪尔·约翰逊1783年出版的哪一本书,对英国诗人的评论用了很大篇幅谈论翻译问题《英国诗人传》12.费道罗夫的哪一本书标志着苏联翻译理论研究的一大突破翻译理论概要六艺中的御驾车13.玄奘把正义正文放在纯粹的文字功夫之前首先保证了翻译的准确性这是什么翻译方法:译场的翻译方法14.美国两院议员可以连任吗几届:可以无限期15.我国最早成立的少数民族自治区:内蒙古自治区16.新巴比伦帝国什么时候达到鼎盛?尼布甲尼撒二世时期17.王弼的主张有哪些?以无为本,崇本息末,无不可以训18.心即理的主张包括?①心外无理心外无善②无心外之理,无心外之物。

③心外无理心外无义19.墨子说的主旨是什么?兴天下之利除天下之害20.勒菲弗尔总结的七中诗歌翻译方法语音翻译法直译法音部翻译法21.《翻译的理论问题》一书作者是谁?乔治·穆兰22.第一次大陆会议是几几年在华盛顿召开的,鼓励美国人拒绝购买英货1774年23.法华宗的创始人是谁:智顗24.哪本书以究天人之际通古今之变成一家之言为写作宗旨:国语25.宫商角徵羽是哪五个音1235626.英国议会起源于[...]英国议会起源于大议会27.与文艺复兴和宗教改革相比,启蒙运动最大的特点是什么:提出了资本主义的政治构想28.白虎通构建了以什么为核心的伦理纲常?三钢六纪30.1999年,我国发射第一艘无人飞船神舟一号利维乌安德罗翻译荷马史诗奥德赛的过程中采用了什么方法?归化法德里达对于翻译的看法有哪些?①文本的翻译不仅仅是一种意义的传递更主要是转换与调节②翻译使原文推陈出新实现再生③两种不同语言的译者进行翻译就是经历差异的体验切斯特曼提出了自己一整套关于规范的理论起主要内容是将规范分为哪两大类?产品规范与过程规范斯克瓦克提出了哪三面结构①修辞②逻辑③静默苏珊·巴斯内特的翻译思想的具体体现翻译研究的性质翻译研究的范围翻译研究的文化视线卡特福德认为自己的翻译理论叫做翻译的描写理论佛经翻译在文质之争外,还今儿讨论了译名问题,其代表论争者是谁?僧睿热力学第一定律是能量守恒转化定律我国成文法的四大类划分是民法刑法商法程序法在中古西欧,一个男人的梦想和最高荣耀是成为什么?成为骑士1784年,英国工程师柯尔特发明了什么方法用焦炭炼出熟铁和钢搅炼和碾压法魏晋玄学的观点出自老子,王弼注老子时,曾提出玄者物之极也,魏晋时人们将那三本书称之为“三玄”?老子,庄子,周易董仲舒提出”三统三正“,其中三统指的是王朝在改变服制时应该循环采用哪三种颜色?黑白赤北京东交民巷建立于什么时候?1901年,不准华人居住汉朝的海上丝绸之路最远可到哪里?印度半岛南端1995年1月1日,哪个组织正式生效运转,取代了1947年以后的关税与贸易总协定?世贸组织社会主义和谐的六大特征是?民主法治,公平正义,诚信友爱,充满活力,安定有序,人与自然和谐相处查普曼的翻译原则有?①反对逐字翻译,以意译为主②采用释译法主张译文要有文饰③译者应该尽量表明作者的意图【不包括更改修辞中的比喻为非比喻1981年彼得纽马克在哪本书中提出了语义翻译交际翻译两个重要策略成为西方翻译研究的里程碑《翻译问题探索》1978年出版的《普通翻译理论基础》的作者是谁?汉斯·弗米尔《翻译的性别·文化认同和政治交流》的作者是?雪莉·西蒙萝莉张伯伦的说法①她追溯了西方翻译理论界关于女性及隐喻的传统②她认为女性关注性别身份有益的③她利用了后结构主义理论1813年,施莱尔马赫在柏林皇家科学院的学术讨论会上宣读了一篇论文,对德国翻译理论界产生了重大影响《论翻译的不同方法》对于佛经的翻译,慧远主张什么?主张“厥中”谁的小说有鲜明的文体特征用散文化小说来形容越俎代庖沈从文本雅明对翻译的看法包括哪些①翻译是可行的不仅可行甚至还赋予原文的再生②译者必须找到与原作相对应的意图效果而不只是译意③由于翻译具有多义性的特点翻译是不可能的德里达认为由于印迹的什么性质意义也有其相对的稳定性因此阅读理解和翻译同时也是可能的可重复性在豪斯看来语言使用层面包括哪些?媒介参与社会角色关系彼得·纽马克对翻译的分类交际翻译语义翻译直译我国首篇谈翻译的重要译论《法句经序》中提出了一些重要的翻译思想其中有什么翻译主张?质派的翻译主张人而无信不知其可也大车无輗小车无靰是谁说的话?出自《论语·为政》英国议会的主要职能不包括什么?英国议会不提供法律规定和程序方面的建议水能载舟亦能覆舟是谁的说法荀子澳大利亚是最大的什么生产国?铝矾土、钻石、铅、钽生产国世界上最大的羊毛和牛肉出口国是澳大利亚美国的高等教育始于什么时候?哈佛大学的建立英国主要有哪三家通讯社?路透社,新闻联合社,AFX新闻有限公司古希腊时期雅典民主政治的特色是直接民主,与之有关的原因是雅典是小国寡民的城邦致良知基本含义是?①充其恻隐之心②依良知而行③使良知致其极中共解决中国由新民主主义向社会主义革命专八的重大问题的会议是?七届二中全会奎因对翻译的看法有哪些?①由于概念系统的不可通约性完全翻译不可能②意义必须根据行为来解释来证实③翻译具有不确定性铁木志科积极倡导从文化角度对翻译进行研究尤其注重从什么研究后殖民翻译描写角度经历了康熙雍正乾隆三代的措施是?平定准噶尔小康出自哪里诗经第三代计算机使用的逻辑元件是什么集成电路一站开始后欧洲形成了哪三条展现,起决定作用的是哪两条?西东南三条,决定性作用的是西和东玄学是三国魏晋时期流行的一种社会思潮,他一改汉代哲学的繁琐和神秘,在思想界吹起了一阵思辨的清风,玄学的方法是?辨明析理公司的最高权力机关是什么?股东大会?论翻译的原则是谁的著作?泰特勒俄罗斯文艺派翻译理论家包括哪些?楚科夫斯基索伯列夫卡什金美国学者奎因在翻译理论方面坚持的是一种什么观念并非主张翻译绝对不可为而是认为不可能有绝对的翻译相对主义翻译观翻译研究的文化转向有哪些说法?①以翻译研究的文化模式产生为标志②强调学科的自足性,学科范式的规律性和开放性③由巴斯内尔等人倡导以[...]为代表的郭沫若白话新诗创作,在语言的白话化和流畅程度上的同时期其他新诗人所不能比拟的。

- 212 -校园英语 /翻译探究吕叔湘翻译研究综述安徽师范大学/董双双 翟红梅吕叔湘是中国语言学家、语法家、词典编撰家,但鲜为人知,他翻译和编纂过多部英文作品。

较之语言学著作,评论界对其文学翻译作品关注不够。

而吕叔湘翻译思想及方法对于今后中国翻译领域无疑具有重要借鉴意义。

吕译《伊坦•弗洛美》堪称典范。

鉴于此,笔者查阅研究前人吕叔湘翻译研究,特别是《伊坦•弗洛美》翻译研究。

先前吕叔湘翻译研究文献综述如下:吕叔湘翻译实践整体研究(4篇);《吕叔湘译文三种》研究(3篇);吕叔湘汉译《伊坦•弗洛美》研究(6篇)。

一、相比语言学和语法著作,吕译作算不上丰富,因此,学者们往往集中精力去研究吕语言学和语法方面硕果,很少有人注意他译文叶圣陶是第一个评价吕翻译的人,说“吕译有文章之美。

”此外,根据笔者搜集。

宗福常(1994)认为由于英汉文化背景和思维模式差异,英译汉要在词、句等层面视点转换。

郁启标(1999)觉得吕译化繁为简,给人柳暗花明之感,并举出吕精妙译例,鉴赏吕翻译特色。

丰君健(2010)从微观方面对吕译本语言特色分析归纳,通过对吕翻译思想、语言观点以及译文特点描述性归纳,说明吕成功地将他的语言观运用在翻译中,说明译者在翻译过程中主体性和个体性。

刘志刚(2013)从书面语翻译口语化、口语翻译方言化等方面,分析吕译文翻译策略。

二、论文“用地道汉语进行的再创作——读《英汉对照吕叔湘译文三种》”文中对吕叔湘三篇经典译作:《伊坦•弗洛美》、《五个独幕剧》、《和父亲一起过日子》进行个例分析,从词的精确翻译、増与删的翻译策略、翻译特色、语言风格等微观方面分析了吕叔湘译文语言风格的朴实地道。

卢影以吕叔湘译文三种为语料,论述汉语区别于英语的节律特点。

韩淑红和李敏(2006)共同发表论文“从吕叔湘译文三种译例分析看英汉主语异同”,再一次通过对《吕叔湘译文三种》译例语料分析,从语言学的角度,句法、语义和语用的平面,进一步分析了英汉差异造成的,翻译中会经常出现的问题:1.译文与原文主语相同,语义有别2.译文与原文主语相同,语用变化3.译文与原文主语不等。

96M a r . 2015V o l.12 N o .2 (G e n e r a l S e r i a l N o .64)安托万·贝尔曼(Antoine Berman)是法国当代著名的哲学家、翻译家和翻译理论家。

由于英年早逝,他的大多数关于翻译的思考都成文于20世纪的80年代,主要代表著作有:《异的考验:德国浪漫主义时期的文化与翻译》(以下简称《异的考验》)(1984)、《翻译与文字》(1985)、《翻译批评论:约翰·唐》(1995)、《翻译和文字或远方的客栈》(1999)以及《翻译的时代》(2008)等。

1984年,在巴黎国际哲学院的一次研讨会上,贝尔曼对西方翻译史上占据统治地位的以“意义传达”为中心的翻译思想进行了批判,主张将翻译伦理研究作为今后翻译研究的一个重要方向(王大智,2012:45)。

可以说,贝尔曼的《异的考验》一书在翻译研究史上具有划时代的意义,其“翻译伦理”的概念,最早便是在这部作品中提出的。

该书出版伊始便在法国译坛引起轰动,并被书评界公推为当代翻译理论研究的经典之作。

后来有学者甚至认为,正是这部作品直接引发了继“文化转向”之后翻译研究的“伦理转向”(刘云虹,2013)。

在《异的考验》一书中,贝尔曼将研究视野聚焦于19世纪前后的德意志民族文化进程,对从路德以来各个阶段德国译事、译论的滥觞发展、主要流派和变迁趋向进行了一番史学维度的“考古”,并通过对翻译的若干基本问题的阐释和判断,最终将翻译定格为“异的考验”。

摘 要:安托万·贝尔曼在《异的考验:德国浪漫主义时代的文化与翻译》一书中,将研究视野聚焦于19世纪前后的德意志民族文化进程,对从路德以来各个阶段德国译事、译论的滥觞发展、主要流派和变迁趋向进行了一番史学维度的“考古”,并通过对翻译的若干基本问题的阐释和判断,最终将翻译定格为“异的考验”。

本文围绕文本展开归纳梳理和翻译性解读,试图从贝尔曼翻译思想的内隐逻辑出发,指出在当前译学界对贝尔曼的阅读与理解中可能存在的若干问题。

主题词:异;合;翻译;文化中图分类号:H315.9文献标识码:A文章编号:1672-9382(2015)02-0096-07从“译中求异”到“异中求译”—— 安托万·贝尔曼《异的考验:德国浪漫主义时代的文化与翻译》解析李露露 许 钧南京大学1 合而非同的“译中求异”贝尔曼首先从翻译史的角度强调,正是“德国在其古典和浪漫主义时期所发展起来的所有翻译理论构建了现代西方翻译主要流派的基石”(Berman,1984: 279)。

从A.W.施莱格尔译笔下的莎士比亚到蒂克翻译的《堂吉诃德》,从施莱尔马赫之柏拉图到福斯之荷马,再到荷尔德林之品达、索福克勒斯,“浪漫派及其他学者大量的翻译作品被视作德意志民族永久的文化遗产”(ibid:25),这是德国文化在其构成的关键时期向翻译发出的特殊召唤。

德意志民族在此所形成的地位特殊、影响深远的翻译传统,使历史上翻译所形成的片片盲区逐步显形,更使得翻译这一原本被视为单纯语言转换的活动逐渐走向学术界讨论的中心。

《异的考验》从对西方文化具有奠基性质的,对希腊诗学、哲学,拉丁诗学及其他伟大作品的复译问题说起,将16世纪马丁·路德的《圣经》德译本——西方宗教史上的首部“民众的圣经”作为德意志文化史这一良好传统的开端。

路德在翻译的语言上进行了双重的尝试:以“土生土长”的地方性语言为出发点,在翻译的过程中进行提炼,使其成为规范语言(许钧,2004:186-187)。

路德用他的实践经验向我们表明,德译《圣经》就是言说圣经的方式的本土化,而翻译的过程也就成了语言作者简介:李露露,南京大学外国语学院博士研究生,南京陆军指挥学院讲师,研究方向:翻译学与法国文学。

E-mail:p o t r i a 2005@。

许钧,南京大学外国语学院教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,研究方向:翻译学与法国文学。

E-mail:xujun@。

DOI:10.13564/ki.issn.1672-9382.2015.02.015972015年3月第12卷 第2期 (总第64期)形成的过程。

从此,翻译始终被视作德意志文化不可或缺的一部分,它不仅对德国的生活和宗教产生了深远的影响,同时对当时德国语言的统一和发展起到了不可估量的作用。

在贝尔曼看来,路德对希伯来语《圣经》的翻译,无疑是“德意志文学语言的首次决定性的自我论证”(Berman,1984: 47),路德也因此被后世公认为是德国翻译传统的创始人。

到了18世纪中叶,德国关于翻译的思考又有了进一步的跟进。

罗森茨威格直接提出“翻译是一事二主”——翻译应该既忠实于原作者和出发语,又尊重本国读者和目的语。

以赫尔德为首,莱辛、布莱丁格、福斯等学者围绕忠实(fidélité)与扩充(élargissement)两个概念展开了充分的探讨。

他们认为,正是因为德意志语言缺乏自身的“文化根基”,需要以异族文化为范本,所以应对原著忠实地加以传译,以资借鉴来扩充本民族的语言。

就如赫尔德在其《文学信札》中所言:“每当我徜徉于异国园林,总想摘下几朵那里的鲜花来装点我亲爱的祖国语言”(许钧,2004: 188)。

这种既忠于异族原著以完善自身,又避免盲目崇外以保留自身的纯洁本色的翻译观,明显是对尼采的历史观里关于“异化”(aliénation)悖论——与我(自身)的关系/与他者(异)的关系所进行辩证思考。

继赫尔德之后,歌德将德国古典译论推至巅峰状态。

我们知道歌德一向秉持艺术应有选择地模仿自然,主张文学是生活的结果。

他由此提出了“世界文学”的概念,或者说,更多是一种“世界文化”的观念,我们可通过如下论述对这一观念得到更为精准的认识:过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。

物质生产是如此,精神的生产也是如此。

各民族的精神产品成了公共的财产。

民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。

(朱立元,2012:189-190)面对这样一个世界文化的大市场,我们就不难理解,为什么歌德将翻译活动视为世界文化交流市场上最为必要也最受尊敬的工作之一了——翻译是促进具有普遍意义的精神文明交流的中间人,这便是贝尔曼所说的“异”的媒介功能(fonction médiatrice)。

而在歌德看来,翻译并不仅仅发挥交流、借鉴的作用,而且更具有使作品“再生”(reflet rajeunissant)的功能,因为译作可以反作用于原作,而一部优秀的翻译作品可以延长原作的生命,拓展其生存的空间。

这使翻译脱离了呆板、单向的模仿,实现了歌德在翻译过程中的创新追求——内在实质的忠实传达与外在形式灵活尊重。

启蒙主义在德国通过“狂飙突进”文学运动,孕育出欧洲最早的浪漫主义文学思潮。

而贝尔曼接下来在作品中要详细论述的就是18世纪末至19世纪30年代初期德国早期的浪漫主义运动,这主要以施莱格尔兄弟在耶拿主办的《雅典娜神殿》(Athenaum)为阵地,故亦被称为“耶拿派”。

耶拿派的众多代表人物在进行文学创作的同时,也翻译了为数可观的外国经典名著,其中尤以施莱格尔兄弟、诺瓦利斯和蒂克最负盛名。

总体上讲,耶拿派浪漫主义不论是在创作活动还是在翻译实践中,都始终践行自身独特的美学原则:诗化和宗教化原则:这种诗化原则与基督教一神论的宗教化原则紧密相连,面对失却了人性情趣和灵性、为物欲所役使的社会,他们要到诗所构筑的理想世界中去寻找安慰,追寻人生的价值;崇尚非理性和无意识:推崇天才,突出文学艺术创作中的想象和情感的巨大作用;极力倡导反讽(ironie)和包罗万象的诗:他们将反讽当作一种认识世界的独特思维方式和消除无限与有限、主体与客体之间矛盾的诗意化手段,并推向对整个艺术领域和人类生活的审视(朱立元,2012: 207)。

换句话说,在浪漫派看来,“诗”是一个包罗万象的概念,它融合了艺术的一切种类和形式以及人类的全部生活。

作为主观性的最高表达——天才的本性,它意味着“能所有之能,想所有之想”(Berman,1984:126),从而达到“无限相融”(versabilité infinie)这一浪漫主义的根本主张。

在F.施莱格尔那里,浪漫诗既是“自然诗”,更是“先验诗”,从而最终成为“诗的诗”。

他将浪漫主义诗歌表征为一个不断接近无限自由的不断创作的过程,因而浪漫诗就是世界的本体。

可以说,耶拿派浪漫主义推翻了以歌德为首的德国古典主义思潮对形式明晰、内容具体的要求,他们相信,“文化是人把握其‘超验之我’,并将自我的存在无限充实的运动过程”(ibid:124)。

而正是在此基础上,浪漫派提出了“广义翻译”的概念,认为一切皆为翻译,“可译性”普遍存在。

他们将翻译视作一个超语言范畴的大概念,认为真98M a r . 2015V o l.12 N o .2 (G e n e r a l S e r i a l N o .64)正意义上的语言,是没有内容的纯形式,是思维结构的纯“模仿”,也是“诗”的框架和雏形(许钧,2004:193)。

由于具象的自然语言(langage de nature)有着致命的缺点,也由于“普遍可译性的存在”,故“诗”就是将自然语言转换成艺术语言(langage d ’art)的翻译。

而所谓艺术语言设定人的思想为本源是以形式为第一性的语言,它集人造性、不可读性和非指涉性为一体,它拒斥与人类自我的心灵无关的自然世界,通过对自然语言的疏离,让事物在获得一种新的、自由的、陌生化的效果中显现自身。

诺瓦利斯一再强调,诗是人的自我生成,是真正绝对的真实。

他在致A.W. 施莱格尔的一封信中写道,“我们需要一种诗的精神、需要牺牲某些自我倾向,必须出于对祖国文学和美的深情厚爱才能达到翻译的真实。

翻译既是创作‘诗’的过程,也是难度更大、更珍贵的作品诞生的过程。

总而言之,一切的‘诗’均是翻译”(ibid:194)。

在浪漫主义眼里,翻译从语文学出发是对原作的生成模仿和逼近,它通过协同增效(potentialisation)与原作达成等价。

由此浪漫派将翻译分成三类:语法翻译(traduction grammaticale)、转换翻译(traduction transformante)和神话翻译(traduction mythique)。

第一类仅再现原作的内容和大致面貌;第二类是内容与形式上的转换,在协同增效中实现作品的融合与互补;而第三类“是一种从多角度表征客观现实的诗化的自由创造”(ibid:196),是诗学精神与风格形式的高度合一。

在诺瓦利斯看来,理解一部作品就是要积极地释放作品的“无限意义”,这一过程既有批评,也有翻译:批评是生产性的、建构性的,它能够挖掘内在意义,丰富艺术内涵。