2018高中高考语文古诗鉴赏选择题精选(20题)(20200616011628)

- 格式:pdf

- 大小:168.81 KB

- 文档页数:17

![2018高考语文古诗鉴赏真题汇总[含参考答案解析]](https://uimg.taocdn.com/a6c777db524de518964b7d53.webp)

2018年高考语文古诗鉴赏真题汇总(含参考答案)全国卷Ⅰ古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

野歌李贺鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)A.弯弓射鸿、麻衣冲风、饮酒高歌都是诗人排解心头苦闷与抑郁的方式。

B.诗人虽不得不接受生活贫穷的命运,但意志并未消沉,气概仍然豪迈。

C.诗中形容春柳的方式与韩愈《早春呈水部张十八员外》相同,较为常见。

D.本诗前半描写场景,后半感事抒怀,描写与抒情紧密关联,脉络清晰。

15.诗的最后两句有何含意?请简要分析。

(6分)全国卷Ⅱ古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

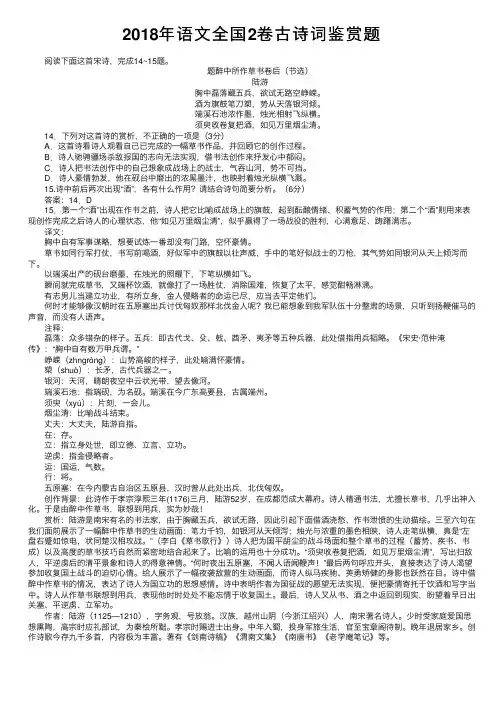

题醉中所作草书卷后(节选)陆游胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

14. 下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)A. 这首诗写诗人观看自己已完成的一幅草书作品,并回顾它的创作过程。

B. 诗人驰骋疆场杀敌报国的志向无法实现,借书法创作来抒发心中郁闷。

C. 诗人把书法创作中的自己想象成战场上的战士,气吞山河,势不可挡。

D. 诗人豪情勃发,他在砚台中磨出的浓黑墨汁,也映射着烛光纵橫飞溅。

15. 诗中前后两次出现“酒”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。

(6分)全国卷Ⅲ古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

精卫词王建精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头幕海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)A.作者对精卫辛劳填海的动机感到困感,因此用提问的方式来开启全篇。

B.诗的第三、四句设想,若有一天海水枯干,海中的鱼龙也会陷入困境C.第五至第八句着力描写精卫填海的艰辛,不仅奔波劳碌而且遍体鳞伤。

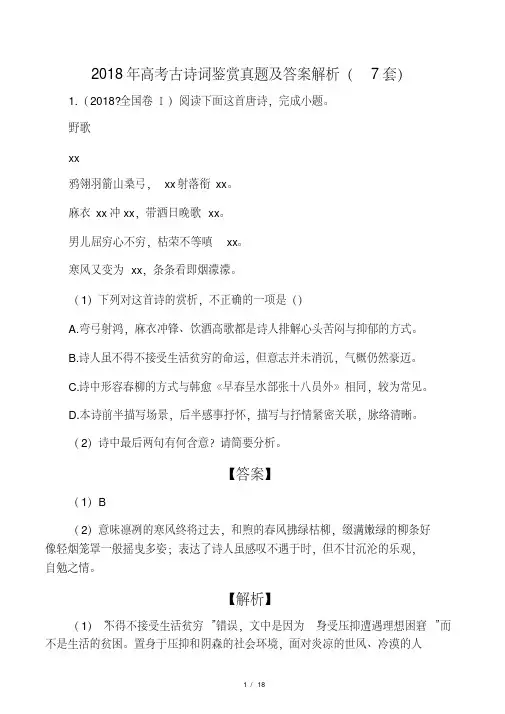

2018年高考古诗词鉴赏真题及答案解析(7套)1.(2018?全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成小题。

野歌xx鸦翎羽箭山桑弓,xx射落衔xx。

麻衣xx冲xx,带酒日晚歌xx。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔xx。

寒风又变为xx,条条看即烟濛濛。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.弯弓射鸿,麻衣冲锋、饮酒高歌都是诗人排解心头苦闷与抑郁的方式。

B.诗人虽不得不接受生活贫穷的命运,但意志并未消沉,气概仍然豪迈。

C.诗中形容春柳的方式与韩愈《早春呈水部张十八员外》相同,较为常见。

D.本诗前半描写场景,后半感事抒怀,描写与抒情紧密关联,脉络清晰。

(2)诗中最后两句有何含意?请简要分析。

【答案】(1)B(2)意味凛冽的寒风终将过去,和煦的春风拂绿枯柳,缀满嫩绿的柳条好像轻烟笼罩一般摇曳多姿;表达了诗人虽感叹不遇于时,但不甘沉沦的乐观,自勉之情。

【解析】(1)“不得不接受生活贫穷”错误,文中是因为“身受压抑遭遇理想困窘”而不是生活的贫困。

置身于压抑和阴森的社会环境,面对炎凉的世风、冷漠的人情,诗人依然肥衣冲风、饮酒高歌,其感情何其沉郁愤激,其气概何其慷慨豪迈!B项符合题意。

这道题考查对诗歌句子内容的理解力。

整体理解诗歌,把尾联放进整首诗理解。

《野歌》是唐代诗人李贺创作的一首诗。

此诗前四句紧扣诗题叙事,后四句诗人脱口抒怀,表达了诗人“屈穷心不穷”的高远志向,寄寓了诗人对未来的热情向往。

全诗以写景收结,寓议论、抒情于景物描写之中,意境深远,脉络清晰,音节浏亮,基调昂扬,充满了激情。

在诗人心目中,严冬过后终将是生机盎然的春天:“寒风又变为春柳,条条看即烟蒙蒙。

”他能够乐观自信地在困境中唱出“天眼何时开,古剑庸一吼”(《赠陈商》)的诗句,迸发出施展抱负、实现理想的呼声。

正因为诗人对光明未来充满信心,因此他在遭谗落第回到家乡的同年秋天(元和三年九、十月间)再次来到洛阳寻求政治出路,冬天西去长安求仕,第二年(元和四年,公元809年)的春天谋取了奉礼郎一职,当上了从九品上的小京官,终于开始了他并不适意的政治生涯。

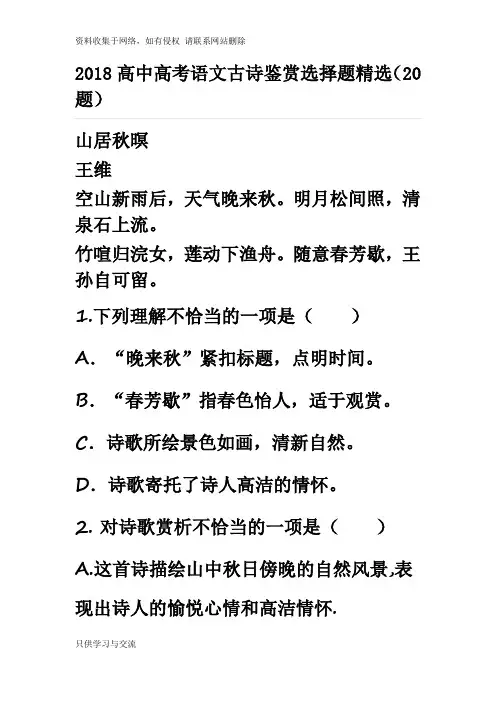

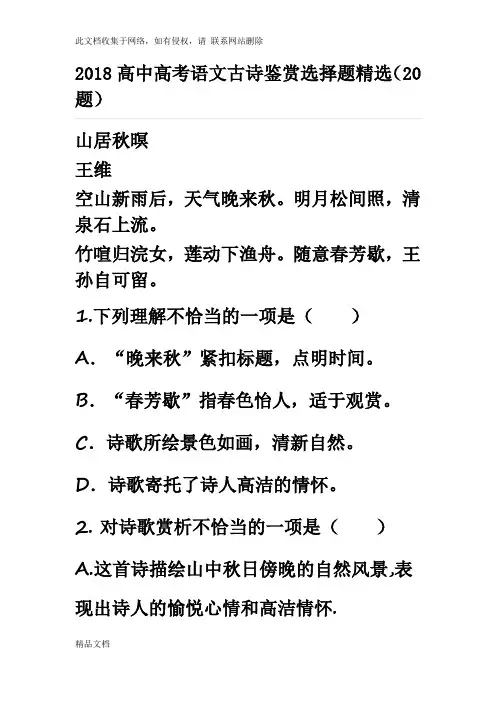

2018高中高考语文古诗鉴赏选择题精选(20题)山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

1.下列理解不恰当的一项是()A.“晚来秋”紧扣标题,点明时间。

B.“春芳歇”指春色怡人,适于观赏。

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。

D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

2. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这首诗描绘山中秋日傍晚的自然风景,表现出诗人的愉悦心情和高洁情怀.B.首联扣题,第一句点“山居”,第二句点“秋暝”,创设出明净爽洁的环境.C.中间两联从自然景物和社会生活两方面写出了山林的特征——既幽静又充满活力,给人以极为深刻的感受.D.尾联化用典故,《楚辞》有“王孙兮归来,山中兮不可以久留”句,诗人反用其意,以王孙自比,流露出隐遁消极情绪.3. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这是山水诗的代表作之一,它唱出了隐居者的恋歌。

首联描写薄暮之景,山雨初霁。

一个“空”字,渲染出天高云淡,万物空灵之美。

B.颔联描写月夜松林、清泉流动之景。

“照”与“流”,一上一下,一静一动,静中有动,动中有静,仿佛让人感受到大自然的脉搏在跳动。

C.颈联诗人由写景转为写人。

在这幅山水画作之中,山村的自然美和村民们的生活美是水乳交融的。

D.尾联诗人有感而发。

虽然春光已逝,但秋景更佳,愿意留下来。

王孙指诗人和他的朋友们,诗人表示愿意和朋友们留在这宁静闲适的山林里过隐居生活。

从军行(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

4.错误的一项是()A.第一二句描写青海湖上大片云朵,映衬远处的雪山,孤城戍守,玉关屹立。

景物色彩鲜明,显示边塞的壮阔景象,奠定豪放基调。

B.“黄沙百战穿金甲”是概括力极强的诗句。

戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。

C.一二两句境界阔大,感情悲壮。

三四两句之间有转折。

“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但给人的感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。

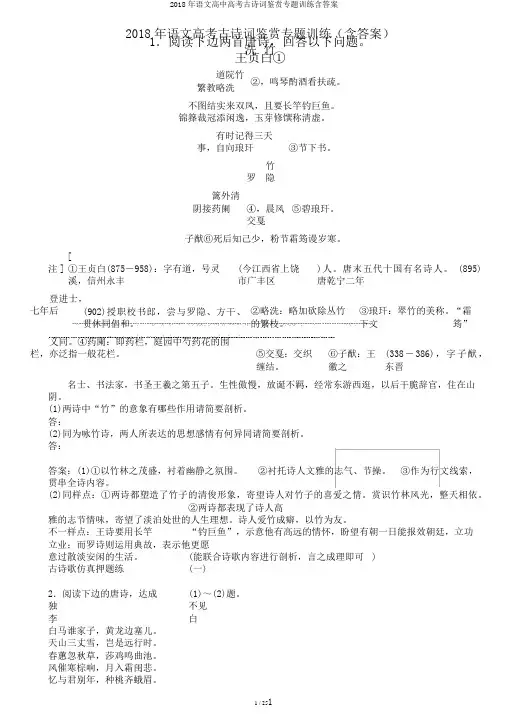

2018年语文高考古诗词鉴赏专题训练(含答案)1.阅读下边两首唐诗,回答以下问题。

洗竹王贞白①道院竹繁教略洗②,鸣琴酌酒看扶疏。

不图结实来双凤,且要长竿钓巨鱼。

锦箨裁冠添闲逸,玉芽修馔称清虚。

有时记得三天事,自向琅玕③节下书。

竹罗隐篱外清阴接药阑④,晨风交戛⑤碧琅玕。

子猷⑥死后知己少,粉节霜筠谩岁寒。

[注]①王贞白(875-958):字有道,号灵溪,信州永丰(今江西省上饶市广丰区)人。

唐末五代十国有名诗人。

唐乾宁二年(895)登进士,七年后(902)授职校书郎,尝与罗隐、方干、贯休同倡和。

②略洗:略加砍除丛竹的繁枝。

③琅玕:翠竹的美称。

下文“霜筠”义同。

④药阑:即药栏,庭园中芍药花的围栏,亦泛指一般花栏。

⑤交戛:交织缠结。

⑥子猷:王徽之(338-386),字子猷,东晋名士、书法家,书圣王羲之第五子。

生性傲慢,放诞不羁,经常东游西逛,以后干脆辞官,住在山阴。

(1)两诗中“竹”的意象有哪些作用请简要剖析。

答:(2)同为咏竹诗,两人所表达的思想感情有何异同请简要剖析。

答:答案:(1)①以竹林之茂盛,衬着幽静之氛围。

②衬托诗人文雅的志气、节操。

③作为行文线索,贯串全诗内容。

(2)同样点:①两诗都塑造了竹子的清俊形象,寄望诗人对竹子的喜爱之情。

赏识竹林风光,整天相依。

②两诗都表现了诗人高雅的志节情味,寄望了淡泊处世的人生理想。

诗人爱竹成癖,以竹为友。

不一样点:王诗要用长竿“钓巨鱼”,示意他有高远的情怀,盼望有朝一日能报效朝廷,立功立业;而罗诗则运用典故,表示他更愿意过散淡安闲的生活。

(能联合诗歌内容进行剖析,言之成理即可)古诗歌仿真押题练(一)2.阅读下边的唐诗,达成(1)~(2)题。

独不见李白白马谁家子,黄龙边塞儿。

天山三丈雪,岂是远行时。

春蕙忽秋草,莎鸡鸣曲池。

风催寒棕响,月入霜闺悲。

忆与君别年,种桃齐蛾眉。

桃今百馀尺,花落成枯枝。

终然独不见,哭泣空自知。

(1)以下对本诗的理解和剖析,不正确的两项是( )A.这首诗写白马子(边塞儿)远戍边塞,闺中人忆之而哭泣,款款深情,动人至深。

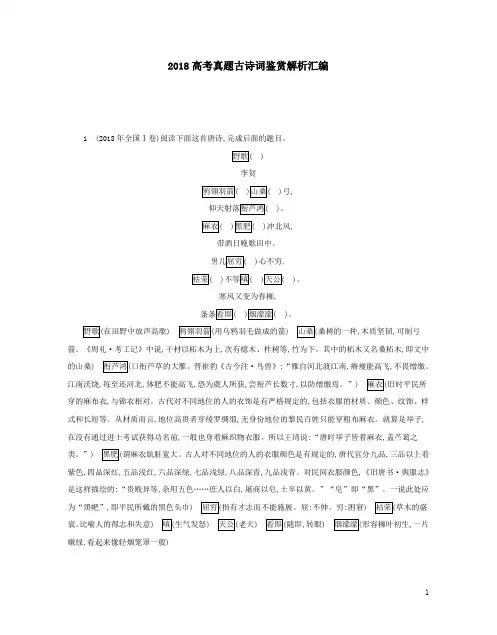

2018高考真题古诗词鉴赏解析汇编1 (2018年全国Ⅰ卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

)李贺)弓,)。

)冲北风,带酒日晚歌田中。

)心不穷,))。

寒风又变为春柳,)。

在田野中放声高歌) 用乌鸦羽毛做成的箭) 桑树的一种,木质坚韧,可制弓箭。

《周礼·考工记》中说,干材以柘木为上,次有檍木、柞树等,竹为下。

其中的柘木又名桑柘木,即文中的山桑) 口衔芦草的大雁。

晋崔豹《古今注·鸟兽》:“雁自河北渡江南,瘠瘦能高飞,不畏缯缴。

江南沃饶,每至还河北,体肥不能高飞,恐为虞人所获,尝衔芦长数寸,以防缯缴焉。

”)旧时平民所穿的麻布衣,与锦衣相对。

古代对不同地位的人的衣饰是有严格规定的,包括衣服的材质、颜色、纹饰、样式和长短等。

从材质而言,地位高贵者穿绫罗绸缎,无身份地位的黎民百姓只能穿粗布麻衣。

就算是举子,在没有通过进士考试获得功名前,一般也身着麻织物衣服。

所以王琦说:“唐时举子皆着麻衣,盖苎葛之类。

”)谓麻衣肮脏宽大。

古人对不同地位的人的衣服颜色是有规定的,唐代官分九品,三品以上着紫色,四品深红,五品浅红,六品深绿,七品浅绿,八品深青,九品浅青。

对民间衣服颜色,《旧唐书·舆服志》是这样描绘的:“贵贱异等,杂用五色……庶人以白,屠商以皂,士卒以黄。

”“皂”即“黑”。

一说此处应为“黑帊”,即平民所戴的黑色头巾) 指有才志而不能施展。

屈:不伸。

穷:困窘) 草木的盛衰。

比喻人的得志和失意) 生气发怒) 老天) 随即,转眼) 形容柳叶初生,一片嫩绿,看起来像轻烟笼罩一般)首联表面上看是写仰天射鸿的高超射技,实际上是借此喻指诗人凭借出众的才华来到京都,准备在应举考试中折桂。

其中“箭”“弓”喻指诗人的文学才华。

诗人要仰望的“天”是京都,要射落的“鸿”是折桂中举。

诗人以形象化的比喻描绘出自己的理想。

然而,正在诗人踌躇满志之时,意想不到的事情发生了:一些嫉妒诗人才华的举子对他进行诽谤,说他父亲名叫“晋肃”,“晋”与“进”同音,他应当避父亲的名讳,不该参加“进士”考试。

2018高中高考语文古诗鉴赏选择题精选(20题)山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

1.下列理解不恰当的一项是()A.“晚来秋”紧扣标题,点明时间。

B.“春芳歇”指春色怡人,适于观赏。

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。

D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

2. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这首诗描绘山中秋日傍晚的自然风景,表现出诗人的愉悦心情和高洁情怀.B.首联扣题,第一句点“山居”,第二句点“秋暝”,创设出明净爽洁的环境.C.中间两联从自然景物和社会生活两方面写出了山林的特征——既幽静又充满活力,给人以极为深刻的感受.D.尾联化用典故,《楚辞》有“王孙兮归来,山中兮不可以久留”句,诗人反用其意,以王孙自比,流露出隐遁消极情绪.3. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这是山水诗的代表作之一,它唱出了隐居者的恋歌。

首联描写薄暮之景,山雨初霁。

一个“空”字,渲染出天高云淡,万物空灵之美。

B.颔联描写月夜松林、清泉流动之景。

“照”与“流”,一上一下,一静一动,静中有动,动中有静,仿佛让人感受到大自然的脉搏在跳动。

C.颈联诗人由写景转为写人。

在这幅山水画作之中,山村的自然美和村民们的生活美是水乳交融的。

D.尾联诗人有感而发。

虽然春光已逝,但秋景更佳,愿意留下来。

王孙指诗人和他的朋友们,诗人表示愿意和朋友们留在这宁静闲适的山林里过隐居生活。

从军行(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

4.错误的一项是()A.第一二句描写青海湖上大片云朵,映衬远处的雪山,孤城戍守,玉关屹立。

景物色彩鲜明,显示边塞的壮阔景象,奠定豪放基调。

B.“黄沙百战穿金甲”是概括力极强的诗句。

戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。

C.一二两句境界阔大,感情悲壮。

三四两句之间有转折。

“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但给人的感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。

2018高中高考语文古诗鉴赏选择题精选(20题)LT2018高中高考语文古诗鉴赏选择题精选(20题)山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

1.下列理解不恰当的一项是()A.“晚来秋”紧扣标题,点明时间。

B.“春芳歇”指春色怡人,适于观赏。

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。

D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

2. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这首诗描绘山中秋日傍晚的自然风景,表现出诗人的愉悦心情和高洁情怀.B.首联扣题,第一句点“山居”,第二句点“秋暝”,创设出明净爽洁的环境.C.中间两联从自然景物和社会生活两方面写出了山林的特征——既幽静又充满活力,给人以极为深刻的感受.D.尾联化用典故,《楚辞》有“王孙兮归来,山中兮不可以久留”句,诗人反用其意,以王孙自比,流露出隐遁消极情绪.3. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这是山水诗的代表作之一,它唱出了隐居者的恋歌。

首联描写薄暮之景,山雨初霁。

一个“空”字,渲染出天高云淡,万物空灵之美。

B.颔联描写月夜松林、清泉流动之景。

“照”与“流”,一上一下,一静一动,静中有动,动中有静,仿佛让人感受到大自然的脉搏在跳动。

C.颈联诗人由写景转为写人。

在这幅山水画作之中,山村的自然美和村民们的生活美是水乳交融的。

D.尾联诗人有感而发。

虽然春光已逝,但秋景更佳,愿意留下来。

王孙指诗人和他的朋友们,诗人表示愿意和朋友们留在这宁静闲适的山林里过隐居生活。

从军行(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

4.错误的一项是()A.第一二句描写青海湖上大片云朵,映衬远处的雪山,孤城戍守,玉关屹立。

景物色彩鲜明,显示边塞的壮阔景象,奠定豪放基调。

B.“黄沙百战穿金甲”是概括力极强的诗句。

戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。

C.一二两句境界阔大,感情悲壮。

2018年语⽂全国2卷古诗词鉴赏题阅读下⾯这⾸宋诗,完成14~15题。

题醉中所作草书卷后(节选)陆游胸中磊落藏五兵,欲试⽆路空峥嵘。

酒为旗⿎笔⼑槊,势从天落银河倾。

端溪⽯池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万⾥烟尘清。

14.下列对这⾸诗的赏析,不正确的⼀项是(3分)A.这⾸诗看诗⼈观看⾃⼰已完成的⼀幅草书作品,并回顾它的创作过程。

B.诗⼈驰骋疆场杀敌报国的志向⽆法实现,借书法创作来抒发⼼中郁闷。

C.诗⼈把书法创作中的⾃⼰想象成战场上的战⼠,⽓吞⼭河,势不可挡。

D.诗⼈豪情勃发,他在砚台中磨出的浓⿊墨汁,也映射着烛光纵横飞溅。

15.诗中前后两次出现“酒”,各有什么作⽤?请结合诗句简要分析。

(6分)答案:14.D15.第⼀个“酒”出现在作书之前,诗⼈把它⽐喻成战场上的旗⿎,起到酝酿情绪、积蓄⽓势的作⽤;第⼆个“酒”则⽤来表现创作完成之后诗⼈的⼼理状态,他“如见万⾥烟尘清”,似乎赢得了⼀场战役的胜利,⼼满意⾜、踌躇满志。

译⽂:胸中⾃有军事谋略,想要试炼⼀番却没有门路,空怀豪情。

草书如同⾏军打仗,书写前喝酒,好似军中的旗⿎以壮声威,⼿中的笔好似战⼠的⼑枪,其⽓势如同银河从天上倾泻⽽下。

以端溪出产的砚台磨墨,在烛光的照耀下,下笔纵横如飞。

瞬间就完成草书,⼜端杯饮酒,就像打了⼀场胜仗,消除国难,恢复了太平,感觉酣畅淋漓。

有志男⼉当建⽴功业,有所⽴⾝,⾦⼈侵略者的命运已尽,应当去平定他们。

何时才能够像汉朝时在五原塞出兵讨伐匈奴那样北伐⾦⼈呢?我已能想象到我军队伍⼗分整肃的场景,只听到扬鞭催马的声⾳,⽽没有⼈语声。

注释:磊落:众多错杂的样⼦。

五兵:即古代⼽、⽎、戟、酋⽭、夷⽭等五种兵器,此处借指⽤兵韬略。

《宋史·范仲淹传》:“胸中⾃有数万甲兵谓。

”峥嵘(zhngróng):⼭势⾼峻的样⼦,此处喻满怀豪情。

槊(shuò):长⽭,古代兵器之⼀。

银河:天河,晴朗夜空中云状光带,望去像河。

2018高考诗歌鉴赏真题汇编和参考答案与解析C.诗中的“春蚕食叶声”是一种比喻,暗示着考生在考场上的紧张和焦虑。

D.诗人XXX自己的身体状况不佳,但却有群公们的精准评判,使他感到欣慰。

E.最后一句表达了诗人对群公们的感激之情,他们的评判是公正而精准的。

改写)这首诗描写了礼部贡院的进士考试场景,作者XXX通过写景、写人、写心理等手法,表达了自己的喜悦、自卑和感激之情。

其中,诗的第一句以“紫案焚香暖吹轻,广庭XXX”形象地描绘了考场的肃穆和怡人环境,衬托出作者的喜悦心情。

第三句则将考生比作战士,表现了他们奋勇争先、一往无前的精神状态。

最后一句表达了诗人对群公们的感激之情,他们的评判是公正而精准的,使得作者感到欣慰。

C.作者在诗中表达了对自己诗歌创作的自信和对身后文章的期望。

D.作者在诗中批评了社会上的富贵之人,认为他们无法得到真正的文学成就。

E.作者在诗中展现了对朋友的感激之情,以及对自己诗歌创作的努力和成果的自豪。

C.礼部考试选送的考生都来自各地,道德品行是选送的首要标准。

D.朝廷对参加礼部考试的考生寄予了极大的期望,希望他们能够成为国家的栋梁之才。

E.作者承认自己身体虚弱,无法参与选材工作,需要依靠其他考官来完成。

15.诗中的第四句“下笔春蚕食叶声”被后世广为称道,其精妙之处在于生动地描绘了春天蚕食叶子时的声音和场景。

14.以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是:A.《长恨歌》和《秦中吟》都是XXX的代表作品,展现了他的诗歌创作水平。

B.XXX常常私下模仿XXX的诗歌,这反映了XXX的创作水平很高。

C.作者在诗中表达了对自己诗歌创作的自信和对未来的期望。

D.作者在诗中批评了社会上的贵族,认为他们无法真正获得文学成就。

E.作者在诗中表达了感激之情,同时也自豪地展示了自己的诗歌成果和努力。

C.XXX在诗中称呼XXX为“短李”,暗示他对XXX的诗歌创作不太认可。

D.作者坚信自己将因文学成就而名扬后世,因此并不介意是否在当时得到认可。

高中高考语文古诗鉴赏选择题精选(20题)山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

1.下列理解不恰当的一项是()A.“晚来秋”紧扣标题,点明时间。

B.“春芳歇”指春色怡人,适于观赏。

C.诗歌所绘景色如画,清新自然。

D.诗歌寄托了诗人高洁的情怀。

2. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这首诗描绘山中秋日傍晚的自然风景,表现出诗人的愉悦心情和高洁情怀.B.首联扣题,第一句点“山居”,第二句点“秋暝”,创设出明净爽洁的环境.C.中间两联从自然景物和社会生活两方面写出了山林的特征——既幽静又充满活力,给人以极为深刻的感受.D.尾联化用典故,《楚辞》有“王孙兮归来,山中兮不可以久留”句,诗人反用其意,以王孙自比,流露出隐遁消极情绪.3. 对诗歌赏析不恰当的一项是()A.这是山水诗的代表作之一,它唱出了隐居者的恋歌。

首联描写薄暮之景,山雨初霁。

一个“空”字,渲染出天高云淡,万物空灵之美。

B.颔联描写月夜松林、清泉流动之景。

“照”与“流”,一上一下,一静一动,静中有动,动中有静,仿佛让人感受到大自然的脉搏在跳动。

C.颈联诗人由写景转为写人。

在这幅山水画作之中,山村的自然美和村民们的生活美是水乳交融的。

D.尾联诗人有感而发。

虽然春光已逝,但秋景更佳,愿意留下来。

王孙指诗人和他的朋友们,诗人表示愿意和朋友们留在这宁静闲适的山林里过隐居生活。

从军行(其四)王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

4.错误的一项是()A.第一二句描写青海湖上大片云朵,映衬远处的雪山,孤城戍守,玉关屹立。

景物色彩鲜明,显示边塞的壮阔景象,奠定豪放基调。

B.“黄沙百战穿金甲”是概括力极强的诗句。

戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。

C.一二两句境界阔大,感情悲壮。

三四两句之间有转折。

“黄沙”句尽管写出了战争的艰苦,但给人的感受是雄壮有力,而不是低沉伤感的。

D.末句并非嗟叹归家无日,而是在意识到战争的艰苦漫长的基础上发出更坚定深沉的誓言。

在抒写戍边将士的豪情壮志时,并不回避战争的艰苦。

5. 错误的一项是()A. 第一句是虚写,写的是想象中的情景。

B. 前两句的环境描写,对抒写戍边将士的豪情壮志起烘托作用。

C. 本诗的结尾融情于景,更耐吟咏和思索。

D. 青海和玉门关相距甚远,诗人却突破空间界限,将之组合在一起,显得大气磅礴。

登高杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

6.不正确的一项是()A.《登高》写于杜甫经历“关内大饥”和辗转流离之后的一个重阳节.B.诗中描写的景物、抒发的感情都带有浓烈的浪漫主义色彩.C.诗歌通过所见秋江的景色,倾诉长年漂泊、病老孤愁、忧国伤时的复杂感情.D.诗人熔铸宇宙人生的苍茫百感,感叹人生沧桑同时,也不失坚定的生活信念.7.对《登高》一诗的赏析,不正确的一项是()A. 首句的“风”“天”“猿啸”分别与下句的“渚”“沙”“鸟飞”对仗,读来富有节奏。

B. 尾联的“繁霜鬓”对“浊酒杯”,能使读者在深沉重浊的韵调之中,体味出诗人颠沛流离的痛苦心情。

C. 全诗情景交融,笔法错综变化却又相互照应。

但落笔的角度相同,都围绕着诗的中心——“悲秋”。

D. 本诗对偶工稳,音调铿锵,朗朗上口。

尾联两句对偶给人以一种神清目爽整饬对称的美感,在抑扬有致的韵调中,表达出诗人抒发的感情。

石头城刘禹锡山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

8.选出分析不正确的一项()A、第一、第二句的意思是山川依旧,但石头城往昔的繁荣已空无所有。

B、第二句用拟人的手法写“潮水”,它拍打着城郭,仿佛也感觉到了古城的荒凉冷落,也默默地退去。

C、第三、四句中的“旧时月”、“还过”,点出明月也已失去往日的光辉,但它仍留恋故都过去的豪奢繁华。

D、全诗句句写景,但景物中处处流露作者对繁华易逝、世事沧桑的感慨,含蓄蕴藉。

9.《锦瑟》不正确的一项()A.诗的首联由幽怨悲凉的锦瑟起兴,点明“思华年”的主旨.诗的第一、二句是说:绘有花纹的美丽如锦的瑟有五十根弦,我也快到五十岁了,一弦一柱都唤起了我对似水流年的追忆.B.“珠”、“玉”可以理解为诗人自喻,不仅喻才能,更喻德行和理想.我们可以这样认为,诗人借这两个形象,体现自己禀具卓越的才德,却不为世用的悲哀.C.诗的尾联,采用反问递进句式加强语气.“此情”总揽所抒之情,“成追忆”则与“思华年”呼应.D.这首诗在艺术上极富个性,运用了典故、比兴和象征手法,诗中蝴蝶、杜鹃是象征,珠、玉属比兴,创造出了欢快轻松、悠然自得的艺术境界.10.下列关于诗词的解说不正确的一项是A.《山居秋暝》是王维写的一首山水名篇,诗人在诗情画意之中寄托了自己高洁的情怀和对理想境界的追求.B.柳永的《雨霖铃》是一首话别离的词,上阕通过“寒蝉”“烟波”“暮霭”等词渲染了别离的气氛,突出了临别时难舍之情;下阕写出别离之后实际的秋江伤离的场面.C.《念奴娇?赤壁怀古》是苏轼的代表作.上阕写赤壁的壮丽,联想到历史上的英雄人物,下阕写人物事迹,抒发了对古代英雄的向往和自己未能建立功业的感慨.D.辛弃疾《永遇乐?京口北固亭怀古》这首词是他登北固亭时写下的,上阕赞扬孙权、刘裕,表现对历史人物的向往之情;下阕借讽刺刘义隆表明自己坚决主张抗金,但反对冒进误国的错误主张,结尾写到廉颇,抒发了未能尽展才能的感慨. 《蜀道难》11.不正确的一项是()A.“上有六龙回日之高标”引用古代神话,极写山之高峻,山之愈高,则愈可见路之难行。

B.“悲鸟号古木”“子规啼夜月”自然景观中富有浓郁的感情色彩,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的氛围,有力地烘托了蜀道之难。

C.“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”,运用夸张与衬托的手法,写出了山峰之高、绝壁之险。

D.诗人展开丰富的想象,着力描绘了蜀道上瑰丽惊险的山川,表现了蜀道艰险;实则是写仕途坎坷,从中透露了诗人对社会的某些忧虑与关切,这恰恰反映了诗人那种美好善良的情怀以及关注社会、关注人生的一贯诗风。

12.下列对《蜀道难》的理解和分析,不正确的一项是()A. 《蜀道难》袭用乐府古题,展开丰富的想象,着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川,并从中透露了对社会的某些忧虑与关切。

B. 诗歌一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定了雄放的基调。

以下随着感情的起伏和自然场景的变化,“蜀道之难,难于上青天”的咏叹反复出现,像一首乐曲的主旋律一样激荡着读者的心弦。

C. 李白以变幻莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出一幅色彩绚丽的山水画卷。

D. 诗人从蚕丛开国说到五丁开山,由六龙回日写到子规夜啼,天马行空般的驰骋想象,创造出博大浩渺的艺术境界,充满了现实主义色彩。

13.对《琵琶行》的赏析不正确的一项是()A.“寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。

”该句表现了诗人对弹奏者的尊重,“欲语迟”三字,用语精练,直接刻画出琵琶女的持重和绝不轻浮的性格特征。

B.“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”,不仅表现了诗人热情相邀、急于相见的心情,又精练而细腻地表现了琵琶女此时的矛盾复杂的心情,本不愿出场又迫不得已。

“半遮面”是一处很典型的细节描写,也是一个特写镜头,生动地表现出琵琶女的羞涩情态。

C.“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”,这是描写琵琶女调弦校音的动作,进而表现她此时已进入乐曲的境界之中,也显示了琵琶女演奏的才能和丰富的感情。

D.“轻拢慢捻抹复挑”,写出了琵琶女指法的娴熟。

轻轻的拢,慢慢的捻,一会儿抹,一会儿挑,一连串的动作,具体地表现了琵琶女扣弦、揉弦、顺弦、回拨弦的动作熟练,技艺精湛。

14.下列对《念奴娇?赤壁怀古》的赏析,不恰当的一项是()念奴娇?赤壁怀古苏轼大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

A.“乱石穿空”三句,运用比拟手法,展现出有声有色富有动感的画面。

B.“小乔初嫁了”写英雄美人相得益彰,衬出周瑜年轻有为,志得意满。

C.上片抒发对英雄伟业不灭的赞叹,下片借景引出自己壮志难酬的感慨。

D.这首词气势磅礴,格调豪放,以大手笔描写开阔的背景、大战的场面。

15.下列解说不准确的一项是()A. 《念奴娇赤壁怀古》上阕咏赤壁,下阕怀周瑜,并怀古伤己,以自身感慨作结.B. “乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”是正面描写赤壁的景色.岩石壁立,怒涛汹涌,浪花千叠.“穿空”二字勾出山崖高耸入云的气势;“拍岸”用了拟人的手法;“雪”字写波涛色彩,寥寥数语,有声有色.C. “羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”写周瑜的成功.“羽扇纶巾”写他的服饰,突出他风度闲雅,“谈笑间”写他指挥若定的非凡胆略与才智.D. “人生如梦,一尊还酹江月.”“酹”,把酒洒在地上,这句表明作者对人生的一种超脱.16.《声声慢》不正确的一项是()声声慢李清照寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。

憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!A.前三句用一连串叠词,写出一种由愁惨而凄厉的氛围,是词人血和泪的吞吐,也是向苍天的悲惨呼告,是词人后期凄凉悲惨生活的真实写照。

B.上阕从一个人寻觅无着,写到酒难浇愁;风送雁声,反而增加的思乡的惆怅,最后“雁过也”三句在内容上承上,在结构上启下,自然地把抬头仰望过渡到地头俯视。

C.“梧桐更兼细雨”两句写桐叶簌簌,秋雨滴滴,像鬼语戚戚、幽灵啜泣,这就更加令人难看了。

这里是从正面渲染作者的悲苦心情。

D.最后用一个“愁”字来概括,具有画龙点睛的作用。

全词用象征手法,把国破家亡的身世寓于景物描写之中,表现了词作者忧国忧民的心理。

16.对《虞美人》的赏析,不恰当的一项是虞美人李煜春花秋月何时了?往事知多少。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

A.《虞美人》乃李煜绝笔词B.词作从眼前景物入手,生发联想和想像,追怀昔日帝王生活,描摹了一幅幅鲜活的画面,隐晦地表达出叛逆之情,惹恼了宋太宗,铸成了词人悲惨结局。

C.词作以实虚相间的手法来绘景、抒情、达意,忽而写眼前,忽而写想像。

D.《虞美人》以其形式别致给人美感愉悦。

书愤陆游早岁那知世事艰,中原北望气如山。