什么是透光镜(铜透镜)

- 格式:doc

- 大小:4.64 KB

- 文档页数:3

什么是透光镜(铜透镜)透光镜透光镜是一种特殊的铜镜。

我国古代铜镜一般以铜锡合金铸成,背后有图案文字,正面为反射面,将其打磨光亮,可以照人。

透光镜在外观上和一般铜镜没有什么区别,但若以一束光线照到镜面,反射后投影到壁上,壁上的光斑中却会奇迹般地显现出镜背面的图案、铭文,好像光线透过铜镜,把背面图案、文字映在壁上似的,故称透光镜。

透光镜的起源年代目前尚不能确定。

出土的先秦铜镜很多,其中是否有透光镜,没有人逐枚去做实验。

上海博物馆珍藏的铜镜中,有一面是西汉遗物,背面有“见日之光,天下大明”八个字,向日反照,背面的图案、文字清晰地映显于屏幕,是为透光镜无疑。

这表明我国透光镜的制作年代,至迟不会晚于西汉。

至于西汉透光镜究竟是工匠的偶然所得,还是当时人们有意之作,现在还是一个谜。

隋代王度作有神异小说《古镜记》,其中提到一枚“古镜”,说是“承日照之,则背上文画,墨入影内,纤毫无失。

”这虽然出自小说类文,但其描写却十分符合透光镜特征,看来王度有可能听人提到过透光镜之事,目为神奇,于是当作奇怪现象采入小说。

隋以后,透光镜的制作仍在继续。

唐代透光镜至今仍有传世品存在,宋以后的记载连绵不断,就充分表明了这一点。

另一方面,人们对透光镜的“透光”机理也发生了浓厚兴趣,不少学者开始对之加以探索,北宋沈括就曾记叙了当时人们以及他自己对这一问题的思考,其《梦溪笔谈》卷十九记述说:“世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。

以鉴承日光,则背文及二十字,皆透在屋壁上,了了分明。

人有原其理,以谓铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多。

文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

予观之,理诚如是。

然予家有三鉴,又见他家所藏,皆是一样,文画铭字无纤异者,形制甚古,唯此一样光透,其他鉴虽至薄者皆莫能透。

意古人别自有术。

”这段话,是现在已知记录古人对透光镜原理进行探讨的最早的文字。

这种观点认为,在反射光中显现出鉴背面的图案和文字,并非由于光线透过镜子的缘故,原因还在于镜子的反射面上,“文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

撰文 / 陈典(中国科学院大学)透光镜是中国古人制作的具有特殊光影效果的铜镜。

它是什么样子的?有什么神奇之处?蕴含了哪些光学和力学原理呢?奥妙无穷的古代“透光镜”西汉时期的“黑科技”“穿衣戴帽,临镜观影”,中国古人使用镜子的历史可以追溯到4000多年前。

发明炼铜技术之后,聪明的古人便开始铸造铜镜,利用平滑光洁的金属表面来映照自己的形象。

铜镜由两面组成,镜面被打磨得十分光亮;背面,出于托物寄情与美观需求,装饰有各种花纹或铭文(器物、碑碣等表面的文字)。

其繁复的造型与精湛的做工,丝毫不亚于现代人所使用的玻璃镜,体现出中国古代工匠高超的冶金工艺与雕刻技巧。

西汉时期(公元前202年—8年),有一类神奇的铜镜——透光镜,只要迎着日光或者其他光源,与镜面相对的墙壁上就会映出铜镜背面的花纹或铭文,光源仿佛穿透了镜体。

将透光镜靠近白色墙面,用手电筒照射镜面,墙上映射出镜子背面“鹏程万里”字样,但以肉眼看镜面,却是光滑平整,不见一丝纹路译文北宋科学家沈括曾在《梦溪笔谈》中提出:世界古代铜镜大致分为东、西方两大体系。

西方体系以古埃及、古希腊、古罗马以及西亚等国的圆板具柄镜为代表。

东方铜镜体系以中国圆形具钮铜镜为代表,尽管在不同时期,中国铜镜曾出现过方形镜、花形镜、有柄镜,但圆形具钮铜镜一直是铜镜的重要形式,直到唐宋时期才出现带柄铜镜。

中国古代铜镜曾广泛流传到周围地区,西亚、中亚、西伯利亚、蒙古国、朝鲜半岛、越南等地都发现过中国铜镜。

特别是日本,自弥生时代(公元前300—250年)以来,大量从中国输入铜镜,将其视为神器或宝物,并在本地仿制。

与其他青铜器相比,铜镜的锡含量较高,更容易让镜面光亮。

战国以后,铜镜合金大致有两种类型:一种是含铅的高锡青铜,主要制于战国至汉、唐,成分约为铜66%~72%,锡20%~26%,铅4%~8%;另一种是含锡的铅青铜或锡黄铜,主要制于宋至明清,含铅、锌达20%以上,锡含量则降至6%~13%。

中国美术史一些名词解释(1)金银错:在刻线处用细金银丝进行镶饰,一般构成斜线和涡线相结合的几何纹样,产生金和银的金属光泽的对比,曲线和直线的对比,虚与实的交替对比,具有韵律的美。

(2)鎏金:是以金液和水银溶和在铜器上,经摩擦加工使水银挥发,而使金镀在器物上,金光闪烁。

(3)失蜡法:是制造铜器的一种先进方法,也是镂空装饰的一种最佳方法,它以蜡刻成成器形和装饰,内外赋泥注入铜液,它可以产生透雕复杂的形体和装饰,具有玲珑剔透的艺术效果。

(4)暗纹陶:是指用一种工具在陶胚未干前压出各种花纹的陶器。

这种压花线纹深度不大,仅在有光线时可隐约看出,所以称为暗纹,又称砑花陶。

(5)虹管灯:如河北满城出土的著名的长信宫灯,塑造出一优美的仕女形象,左手托灯,右手提灯罩,以手袖为虹管,处理的十分自然。

(6)夹贮:始于战国漆器的一种制胎方法,是用漆灰和麻布制成,先用漆灰作成器胎,再用麻布裱糊在胎上。

夹注可以使器型增加变化,比木片卷粘获得更多的造型。

这种作法就是现今所称的脱胎!(7)透光镜:在汉代铜镜中,还有一种奇特的铜镜,即所谓的透光镜。

透光镜发明于西汉时期,铜镜外形和普通透镜一样,并不是真正透光。

(8)多子盒:即多件盒,往往有九子、十一子之多。

在一个大的圆盒中,容纳多种不同形态的小盒,即节省位置,又美观协调。

(9)唬季子白盘:根据盘内铭文的内容,我们可知这个盘是周代的一件大器,它是虎季子白奉命征伐有功时被封赏的纪念性物品,取名为虎季子白盘。

它长约82厘米,宽约82.7厘米,高约41.3厘米。

周身是环带纹,是周代典型的青铜装饰花纹,这也是目前所见最久的铜盘,有铭文刻字,现藏于中国历史博物馆。

(10)顾秀:明嘉靖时,有进士顾名世,居住在上海露香园。

顾氏一家,几代都善于刺绣,因称为“顾绣”。

其住地为露香园,所以又称为“露香园绣”。

这种画绣并非如实模拟原作,而是结合刺绣的特点,富有装饰效果。

顾绣花卉、人物、翎毛、山水,“劈丝细过于发,针如毫。

“透光镜”自然形成论“透光镜”自然形成论熊寿昌 (鄂州市博物馆馆员)“透光镜”是指那种镜面平整光滑,不仅能反射光线,并且能把铜镜背面的纹饰图案反射到屏障上的一类镜子【1】。

正因为这类镜子有这种“神奇”的效果,所以,从宋代以来便被人们所注重。

不仅宋代著名学者沈括对“透光”现象进行了考察研究,现代著名科学史专家李约瑟也介入其中;他说“透光”问题“曾使十九世纪最杰出的科学家感到困惑”。

直到今天,“透光”问题的研究仍被学者们所注重。

从铜镜的“透光”机理方面讲,学者们的认识已趋于一致,即铜镜的“透光”是镜面的“曲率差异”所致,但在“透光”的工艺成因问题上却认识不一。

本文依据近年的发现,对“透光”的工艺成因进行了一些探索,权作抛砖引玉。

一、“透光”问题的由来就目前发现的资料表明,我国最早发现“透光镜”是在北宋时期,见于李的《太平广记》,书曰:“承日照之,则背上文画墨入影内,纤毫无损。

”这只是对“透光镜”的客观记录,真正对其研究的是此后的沈括。

沈括在其《梦溪笔谈》中云:“世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。

以鉴承日光,则背文及二十字皆透在屋壁上,了了分明。

人有原其理,以谓铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多。

文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

予观之,理诚如是。

”【2】依沈括的观察和分析,认为这种现象是铜镜铸造所形成。

这种观点可以称之为“铸造说”。

元代学者吾邱衍在其《闲居录》中云:“世有透光镜,似有神异。

对日射影于壁,镜背文藻于影中一一皆见,磨之愈明,因思而得其说。

假若镜背铸作盘龙,亦于镜面刻作龙如背所状,复以稍浊之铜填补铸入,削平镜面,加铅其上,向日射影,光随其铜之清浊分明暗也。

昔徐生操示,余因告之。

后数日,家志行取去,忽坠地而碎,痕迹并见,果不出所度云。

”依吾氏之说,“透光”是因镜面镶嵌了“稍浊之铜”,故学者们称此为“镶嵌说”【3】。

清代学者郑复光在其《镜镜痴》中除了支持沈括“铸造说”观点外,又作了进一步的论证与发挥,他认为,铜镜“透光”的根本原因是镜面“终有凸凹之迹”,而造成镜面“凸凹之迹”的原因则有两种情况,其一,与沈括相同;其二,是铜镜加工时镜面刮磨“刮力在手,随镜面凸凹而生轻重”,“刮多刮少,终不能极平”。

一、填空题(每空1分,共16分)1.已知最早的玉龙出土在红山文化的遗址中,而琮是良渚文化玉器的代表性器物。

2.朱碧山是____ 代著名____ 匠。

3.信期绣出土于湖南省____ 市,其时代为____ 。

4.铜鼓最早出现于____ 时期,而____ 代的作品最为精美。

5.古彩又称____ 彩,以____ 年间的作品最负盛名。

6.饕餮纹又称兽面纹,它是商代青铜器的代表纹样。

7.龙泉窑以烧造青瓷釉瓷器著称,是南宋时期的重要窑扬。

8.魏晋南北朝植物纹样的代表是____ 纹和____ 纹。

9.最早出现于四周时期,而汉代的作品最为精美。

10.晋南北朝植物纹样的代表是散点花纹和卷革纹。

11.吉州窑的窑址在江西省的吉安,它鼎盛于宋代(南宋)时期。

12.我国黄河中上游地区的主要彩陶类型有半坡、庙底沟、半山和马厂。

13.长信宫灯出土在河北省满城县,它以青铜瑬金工艺制成。

14.青铜是铜与锡合金。

15.魏晋南北朝时期的瓷器,主要以六朝青瓷为代表。

16.长信宫灯出土在河北省满城县,它以青铜瑬金工艺制成。

17.料器雕,所谓料器其实就是玻璃。

18.邢窑的窑址在今河北省内丘县。

盛于唐朝时代,常见的装饰手法有白地黑花等。

19.原始社会的仰韶文化彩陶可分为三个类型半坡类型、庙底沟类型、马家窑型,它们分别代表了仰韶文化的早、中、晚三期。

20.“司母戊鼎”是商代(晚期)时期青铜器。

21.我国已知最早的漆器是1978年在浙江余姚河姆度遗址发现的木胎漆碗和漆筒,距今已有六七千年的历史。

22.秦汉陶塑首推陕西临潼的秦始黄兵马俑。

23.宋代漆器最讲究的装饰手法是雕漆。

二、判断题(正确的在题后括号内划“√”,错误的划“×”。

每小题1分,共9分)1.剔犀是雕漆的一种。

(√)2.“司母戊鼎”是商代晚期作品。

(√)3.明清时代,吉祥图案极其流行。

(√)4.彩绘陶主要用于陪葬。

(×)5.汉代青铜器常常素面无纹。

(×)6.彩绘是汉代漆器的主要装饰方法。

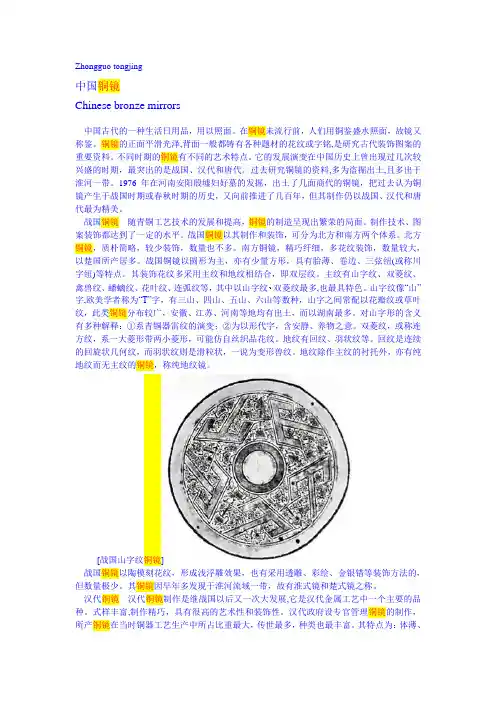

Zhongguo tongjing中国铜镜Chinese bronze mirrors中国古代的一种生活日用品,用以照面。

在铜镜未流行前,人们用铜鉴盛水照面,故镜又称鉴。

铜镜的正面平滑光泽,背面一般都铸有各种题材的花纹或字铭,是研究古代装饰图案的重要资料。

不同时期的铜镜有不同的艺术特点。

它的发展演变在中国历史上曾出现过几次较兴盛的时期,最突出的是战国、汉代和唐代。

过去研究铜镜的资料,多为盗掘出土,且多出于淮河一带。

1976年在河南安阳殷墟妇好墓的发掘,出土了几面商代的铜镜,把过去认为铜镜产生于战国时期或春秋时期的历史,又向前推进了几百年,但其制作仍以战国、汉代和唐代最为精美。

战国铜镜随青铜工艺技术的发展和提高,铜镜的制造呈现出繁荣的局面。

制作技术、图案装饰都达到了一定的水平。

战国铜镜以其制作和装饰,可分为北方和南方两个体系。

北方铜镜,质朴简略,较少装饰,数量也不多。

南方铜镜,精巧纤细,多花纹装饰,数量较大,以楚国所产居多。

战国铜镜以圆形为主,亦有少量方形,具有胎薄、卷边、三弦纽(或称川字纽)等特点。

其装饰花纹多采用主纹和地纹相结合,即双层纹。

主纹有山字纹、双菱纹、禽兽纹、蟠螭纹、花叶纹、连弧纹等,其中以山字纹双菱纹最多,也最具特色。

山字纹像“山”字,欧美学者称为“T”字,有三山、四山、五山、六山等数种,山字之间常配以花瓣纹或草叶纹,此类铜镜分布较广,安徽、江苏、河南等地均有出土,而以湖南最多。

对山字形的含义有多种解释:①系青铜器雷纹的演变;②为以形代字,含安静、养物之意。

双菱纹,或称连方纹,系一大菱形带两小菱形,可能仿自丝织品花纹。

地纹有回纹、羽状纹等。

回纹是连续的回旋状几何纹,而羽状纹则是滑粒状,一说为变形兽纹。

地纹除作主纹的衬托外,亦有纯地纹而无主纹的铜镜,称纯地纹镜。

[战国山字纹铜镜]战国铜镜以陶模刻花纹,形成浅浮雕效果,也有采用透雕、彩绘、金银错等装饰方法的,但数量极少。

其铜镜因早年多发现于淮河流域一带,故有淮式镜和楚式镜之称。

西汉透光镜的原理西汉透光镜是中国古代光学器具中的一种,它采用了透光原理,能够实现把图案等物体映射到另一个位置上的作用,被人们传诵并广泛应用于很长一段时间中。

下面我们来详细介绍一下西汉透光镜的原理。

一、透光镜的组成结构及历史背景在中国古代,人们非常喜爱玩耍和娱乐,特别是一些富人和贵族,他们往往会有一些奇特的玩物。

透光镜便是中国古代的一种流行的娱乐器具。

它是一种由铜制成的外形呈“佛经”形状的器具,上下两半分别开有一个直径约2公分的小孔。

它还有一个小孔的插座,可以轻松拆卸,使用者可以将各种图案、图像等物品放入通过透光的原理实现图案的转移。

根据考古学家的调查,西汉透光镜的产生时间约为公元前202年至公元8年之间。

现已经发现的西汉透光镜有三种,分别为“揭谛透光镜”、“冰透光镜”和“尼符透光镜”。

以揭谛透光镜最为著名,揭谛透光镜呈浅凸透状,两端呈暴饰,中间有两个小孔。

二、透光镜的原理1、透光原理透光镜的原理是透过形状相同的两个镜头,两端分别开有一个直径约2公分的小孔,当两个孔相对时,可以形成一个倒立、缩小的影像。

这是一种基于光的透射性质而实现的原理。

光的透射是指光线从一种介质(如空气)射入到另一种介质(如水或玻璃)中时,改变运动方向和速度的现象。

这样,当光线通过透光镜上方的孔并投到透光镜下方的孔时,就会在下方生成一个小的倒立影像。

实际上透光镜没有任何的凸透镜或凹透镜,只是两端的小孔和中间的内部空间构成一种透光现象。

2、透光镜的优缺点透光镜的优点是使用方便,轻量小巧,可以随意携带;而缺点是成像的画质相对较差,只能产生单色、低分辨率、倒置、缩小的影像,无法满足较高要求的成像需求。

三、透光镜在现代的应用领域虽然透光镜的成像效果并没有现代数码相机和高清晰度电视等设备优秀,但是透光镜在现代仍有多种应用,如教育、科技、地理测量、产品展示、节能、偏光片类物品质检等领域。

1、教育领域透光镜在学校的实验教学中,被广泛应用于物理实验、生物实验、化学实验等领域。

中国工艺美术史? 田自秉·著重点难点笔记中国工艺美术史? 田自秉·著重点难点笔记第一章原始社会的工艺美术图腾P5 彩陶P9 黑陶P25-28 原始社会的工艺美术特征?〔结语〕第二章商代的工艺美术青铜器的装饰—青铜器图案中动物纹样并说明其艺术特点?P48-P54 商代的工艺美术特点?〔结语〕第三章周代的工艺美术〔根本无重点了解〕第四章春秋战国的工艺美术宴乐水路攻战铜壶 P87 彩绘陶 P99 瓦当P101 战国刺绣〔龙凤虎纹秀衣〕P104 战国漆器的装饰风格?特点,种类?P105-107 春秋战国的工艺美术特点?〔结语〕第五章秦汉的工艺美术画像砖P136 弋射收获画像砖采莲画像砖P137 瓦当P138 画像石P156 秦汉的工艺美术特点?〔结语〕第六章六朝的工艺美术青瓷P166 六朝的工艺美术特点?〔结语〕第七章隋唐的工艺美术彩瓷P193 唐三彩P193-194 隋唐的工艺美术特点?〔结语〕第八章宋代的工艺美术宋瓷P230 影青P235 宋瓷的艺术特点?P238 宋代的工艺美术特点?〔结语〕第九章元代的工艺美术青花P262-263 元代的工艺美术特点?〔结语〕第十章明代的工艺美术顾绣P293 景泰蓝P295-296 明代家具工艺P298-300 明代的工艺美术特点?〔结语〕第十一章清代的工艺美术珐良彩P310 画珐良P322 铁花P323 桔祥图案P330-331 清代的工艺美术特点?〔结语〕第十二章近代的工艺美术〔了解〕第十三章新中国的工艺美术〔了解〕此重点根本涵盖所有命题范围,答题时参考课本总结属于自己的固定答案,所以要以“重点结合课本,以书本为主〞,重点的答案自己总结后熟记背熟,考试时题量很少,但是一定要多写多答,在重点的根底上发挥。

名词解释排列,两个圆睁的眼睛永远是最具威慑力的,被着重表现,它张着大嘴,露出尖利的牙齿,头上两只有力的大角向上或向下卷曲着。

臂捧养灯盏,在为尊贵的主人效劳。

国宝藏珍之神奇的西汉透光镜

我国古代的青铜镜中有一种很特殊的镜子,它既可映照人面,又能在阳光照射下将镜背上的图文完整地映到墙上,仿佛光线从镜背穿透镜体再映射到墙上,古人称之为“透光镜”。

全国各地博物馆收藏古镜很多,到目前为止,能透光的仅找到四面,均珍藏于上海博物馆中,上图为其中一枚铭文为“见日之光,天下大明”的透光镜。

透光镜的制作方法早已失传,千百年来国内外历代无数学者试图揭开铜镜透光的神奇奥秘,进行过大量探索和研究,直到20世纪80年代,上海博物馆和上海交通大学等一批科学工作者遵照周恩来总理的指示,通过实验,终于揭开这个千古谜案。

研究发现,汉代能透光的铜镜,只有“日光镜”和“昭明镜”两种,这两种铜镜都有别于其它铜镜的特点:镜体有一宽且厚的边缘,镜体很簿,小于1毫米,镜面微凸,镜背有凸起的环向布置的纹饰。

铜镜在铸造过程中,镜体较薄处冷得快,镜环较厚处冷得慢,产生铸造残余应力,在研磨过程中又发生弹性形变,使铜镜成为具有曲率差异的全凸镜面,镜面产生与镜背花纹铭文相应而肉眼不易觉察的曲率,从而产生透光效应。

其透光机理可归结为:“铸造成因,研磨透光。

”现流传的“日光镜”和“昭明镜”存世很多,可以认为,它们都具有“透光”的特性,但通过实验,绝大多数都不能透光了,原因是镜面锈蚀,真正能透光的存世甚微,所以现存世的透光镜件件都是稀世之宝。

工艺美术史一,填空1.原始社会的黑陶造型优美,其艺术特点可用四个字来概括( 黑,薄,光,纽)2.我国真正的白瓷生产在( 隋朝)3.汉代的染料有(植物染料和矿物染料)4.汉代漆器的装饰手法主要以(彩绘)为主,唐代后,漆器的装饰以(雕漆)为主5.《舞蹈纹彩陶盆》是(马家窑)型彩陶文化的代表,是一件杰出的影响的陶彩工品6.商中后期的青铜器通常以(回纹)为作为底纹,以衬托主纹7.在汉代染织工艺中(云气纹)是一种主要的装饰式样,它舒卷起伏,增加了画面的动感8.商代青铜器的主要纹样是(饕餮纹)9.汉代盛行四神纹,四神是(青龙白虎朱雀玄武)分别象征东西南北四方位10.春秋战国时期的青铜器的纹饰组织方式多以(四方连续)为主11.《考工记》是我国第一部手工艺技术的著作,一般被认为是战国初期(齐)国编著的官书二.名词解释1.舞蹈纹彩陶盆:青海大通出土以极强烈的绘画性和浓郁的生活气息,成为举世公认的原始时代最有代表的艺术作品,仰韶文化,陶盆内壁口沿下绘出每组五人的三组人物,他们手拉手随着原始乐器的节拍,侧着头,伸着腿,步调一致地跳舞,如同将野兽赶入圈内,有强烈的节奏感和欢快的气氛,生动地再现了涉猎舞蹈的场面。

2.缥瓷:缥瓷晋代浙江温州一带的瓯窑所产青瓷被叫做缥瓷.缥瓷胎体细腻,呈色较白,白中略泛灰色;釉色淡青,透明度较高。

3.白陶:是指表里和胎质都呈白色的一种素胎陶器.它是用瓷土和高岭土为制陶原料白陶器具烧成温度在1000度左右4.饕餮纹:也称“兽面纹”青铜器上常见的装饰纹样之一.纹样象征古代传说中的一种贪食的凶兽饕餮的面型有首无身图案多有变化5.暗纹陶:是指用一种工具在陶胚未干前压出各种花纹的陶器.这种压花线纹深度不大,仅在有光线时可隐约看出,所以称为暗纹,又称砑花陶6.规矩镜:因镜纹有规则的TLV形装饰格式而得名。

外国学者也称之为TLV镜.在这类铜镜上,一般都用青龙、白虎、朱雀、玄武图案作装饰,所以称为规矩四神镜.这时期在镜缘上有着复杂的装饰,常见的有锯齿纹、卷云纹或卷草纹等。

铜镜是我国古代玻璃传入以前比较常用的一种生活用具,主要用于照面和佩饰以及道教术士的法器等。

透光镜和其它古镜与样都是用铜、锡、铅合铸而成,本无透光之理,只是根据有的铜镜承日照之,镜背花纹透影在壁的现象而定名,国外有人还称之为“魔镜”,民间俗称为“照妖镜”。

这种镜经过探索和研究,目前已基本上掌握了铸造技术,上海、西安、河南等地已复制出绚丽多彩的透光宝镜。

但是,在我国古代,最先研究和掌握而且始终秘而不传的这种铸造工艺则是当时的道教术士。

一、历代对透光镜的认识和研究在我国发现古镜透光的现象,至今有一千多年的历史了。

据《古镜记》记载,隋朝大业七至十三年间,王度曾得一古镜,“承日照之,则背纹尽入影内,纤毫无失。

”这是目前所能查到的唯一最早的有关古镜透光现象的记载。

北宋以后,随着科学技术的进一步发展,人们才开始注意对透光原理的探索。

沈括在《梦溪笔谈》中说: “世有透光鉴,鉴背有铭文……以鉴承日光,则背纹及廿字皆透在屋壁上,了了分明。

有人原其理,以为铸时薄处先冷,唯背纹上差厚,后冷而铜缩多,纹虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

”沈括不仅详细地描述了他所见到的古镜透光现象,而且对于透光原理也作了比较科学的推论,而对于铸造工艺则解释为“古人别自有术”而造成的。

元代学者吾丘衍则认为古镜透光效应的产生,是由于镜面材料不同而发生透光现象的,“假若镜背作盘龙,亦于镜面窥划作龙,如背所状,复以稍浊之铜填补注之,削平镜面,加铅其上。

向日射影,光随其浊分明暗也。

”( 吾丘衍: 《闲居集》)清代学者郑复光在《镜镜詅痴》中进一步指出“惟夫刮力在手,随镜凸凹而生轻重,故有凸凹之际,其大致平处发为大光,其小有不平处光或他向,遂成异光,故见为花纹也。

”否定了吾丘衍的“填补”说,并以水晶镜片作例,如在其背面墨书字迹,“正视足实有际,而光中竟毫无景。

”证明古镜透光效应的产生,与镜面材料的色泽毫无关系。

建国以来,上海、湖南、河南等地先后公布了四面西汉时期的透光镜。

不谦真人揭秘透光镜

西汉透光镜,现收藏于上海历史博物馆,镜背铸有文字和图样,一面铭文为“内清质以昭明”,另一面铭文为“见日之光,天下大明”。

镜面微凸,既可映照人面,又能在阳光照射下将镜背上的图文完整地映到墙上,仿佛光线从镜背穿透镜体再映射到墙上。

以上内容摘自网络资料。

宋代沈括的《梦溪笔谈》中这样记载:

世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。

以鉴承日光,则背文及二十字,皆透在屋壁上,了了分明。

人有原其理,以谓铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多,文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

余观之,理诚如是。

然余家有三鉴,又见他家所藏,皆是一样,文画铭字无纤异者,形制甚古。

唯此一样光透,其他鉴虽至薄者皆莫能透。

意古人别自有术。

透光镜的原理是什么呢?有的人从应力和曲率等角度解释。

不谦真人以为,那些解释都是不正确的,因为没有解决一个本质的问题:金属铜镜为什么会透光?

不谦真人以为,透光镜的原理其实很简单,其之所以能透光,是因为光的反射效应所致。

当光经过不同密度的物质时,存在反射效应,可以被高密度物质反射入低密度物质。

透光镜因为制造技术,其镜体密度不一,有文字或者花纹的地方密度大,而其他地方则超薄。

所以当太阳光照射铜镜背面时,光线会被高密度区域反射而形成通透效应。

即超薄的金属可以因为边缘高密度介质反射而通透。

不谦真人从没见过透光镜。

铜镜和神秘的透光铜镜俗语说,人皆有爱美之心。

但人是怎样发现自己美不美的?一个肯定的答案是通过水,而且这种机会有的是。

当然人不可能总往河边跑或去池水旁,于是便以器物盛水照容。

古代盛水的陶盆叫“监”,监字的古文写法为“ ”,正是一个人扒在水盆边上照容的象形文字。

《庄子·德充符》说,“人莫鉴于流水,而鉴于止水”,说明战国时仍有人以水来照容。

从以水照容到铜镜问世铜镜是古代人照面容的又一种器具。

其形制繁多,有圆形、方形、亚字形、葵花形、菱花形、带柄形、鼎形等。

铜镜都有两个面,正面光平,用以照容;背面多有花纹装饰,内容丰富,是铜镜文化内涵的主要体现部位。

以圆形铜镜为例,镜背各部位名称如图5—6。

人类是怎样从以水照容过渡到以铜镜照容的?郭沫若先生曾经有一个推测:“普通人用陶器盛水,贵族用铜器盛水。

铜器如果打磨得很洁净,即无水也可以鉴容。

故进一步,即由铜水盆扁平化而成镜。

铜镜背面有花纹,背心有钮乳,即是盛水铜器扁平化的痕迹。

盛水铜器的花纹是在表面的,扁平化后则变成背面了。

钮乳是器足的根蒂。

”前半部分郭沫若先生的推测是合理的,后半部分的推测就有点臆测了。

因为根据目前掌握的铜镜功能的进化来看,铜镜的装饰功能比照容用途开始得更早一些,显然镜钮是为了便于穿系而特意制造的。

目前考古界发现的最早的铜镜距今已4000年,属齐家文化遗存。

共出土两面,一面出土于青海省贵南县,另一面出土在甘肃省广河县。

齐家文化处于铜石并用时代的末期,青铜铸造业尚在萌芽之中。

这些镜子的铜锡比例为1∶0.096,这样低的含锡量决定了镜面无法磨出光亮照人的效果,这个时期的铜镜只能是挂在身上的装饰品。

但镜的背面已有“镜钮”和简单的纹饰,由这种被学术界称为“圆板具钮佩饰”的器物进一步发展成为铜镜是顺理成章的。

基于这种认识,目前学术界认为,铜镜的问世有两个源流:铜镜的功用绝不仅仅是照容在中国历史上,由铜镜照容还引出了许多政治讽谏故事,唐代魏征在劝谏唐太宗时使用了“以人为镜,以史为镜”的说法;庄子把圣人之心比作“万物之镜”。

以铜为镜的化学原理

具体来说,铜的表面会与空气中的氧气和水蒸气发生氧化反应,生成一种绿色的氧化铜薄膜。

这种氧化铜薄膜具有一定的光学性质,能够反射光线。

当光线照射到铜表面时,部分光线被反射回来,使

人们看到的是铜表面的反射光,就好像镜子一样。

这种现象的化学原理涉及到铜的氧化性质以及氧化物薄膜的光

学特性。

铜在空气中会与氧气和水蒸气反应生成氧化铜,这种氧化

物薄膜能够反射光线,呈现出镜子一样的效果。

除了化学原理外,还可以从物理学的角度来解释。

光线照射到

铜表面时,会受到氧化铜薄膜的影响而产生反射,这涉及到光的折

射和反射原理,以及氧化铜薄膜的光学性质。

总的来说,以铜为镜的化学原理涉及到铜的氧化反应生成氧化

物薄膜,以及这种氧化物薄膜的光学性质,使铜表面呈现出反射光

线的效果,从而产生类似镜子的视觉效果。

透光镜

透光镜是一种特殊的铜镜。

我国古代铜镜一般以铜锡合金铸成,背后有图案文字,正面为反射面,将其打磨光亮,可以照人。

透光镜在外观上和一般铜镜没有什么区别,但若以一束光线照到镜面,反射后投影到壁上,壁上的光斑中却会奇迹般地显现出镜背面的图案、铭文,好像光线透过铜镜,把背面图案、文字映在壁上似的,故称透光镜。

透光镜的起源年代目前尚不能确定。

出土的先秦铜镜很多,其中是否有透光镜,没有人逐枚去做实验。

上海博物馆珍藏的铜镜中,有一面是西汉遗物,背面有“见日之光,天下大明”八个字,向日反照,背面的图案、文字清晰地映显于屏幕,是为透光镜无疑。

这表明我国透光镜的制作年代,至迟不会晚于西汉。

至于西汉透光镜究竟是工匠的偶然所得,还是当时人们有意之作,现在还是一个谜。

隋代王度作有神异小说《古镜记》,其中提到一枚“古镜”,说是“承日照之,则背上文画,墨入影内,纤毫无失。

”这虽然出自小说类文,但其描写却十分符合透光镜特征,看来王度有可能听人提到过透光镜之事,目为神奇,于是当作奇怪现象采入小说。

隋以后,透光镜的制作仍在继续。

唐代透光镜至今仍有传世品存在,宋以后的记载连绵不断,就充分表明了这一点。

另一方面,人们对透光镜的“透光”机理也发生了浓厚兴趣,不少学者开始对之加以探索,北宋沈括就曾记叙了当时人们以及他自己对这一问题的思考,其《梦溪笔谈》卷十九记述说:

“世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。

以鉴承日光,则背文及二十字,皆透在屋壁上,了了分明。

人有原其理,以谓铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多。

文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

予观之,理诚如是。

然予家有三鉴,又见他家所藏,皆是一样,文画铭字无纤异者,形制甚古,唯此一样光透,其他鉴虽至薄者皆莫能透。

意古人别自有术。

”

这段话,是现在已知记录古人对透光镜原理进行探讨的最早的文字。

这种观点认为,在反射光中显现出鉴背面的图案和文字,并非由于光线透过镜子的缘故,原因还在于镜子的反射面上,“文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。

”

那么,是什么造成了“鉴面隐然有迹”的呢?沈括引述的这种观点认为,是物体的热胀冷缩性质。

同类物体,体积越大,其热胀冷缩导致的形变量也就越大。

由此,铜镜在铸成后的冷却过程中,薄的地方收缩量小,厚的地方收缩量大,于是,在鉴面上就形成了与背面图案文字相仿的下陷凹痕。

沈括赞成这种解说,同时又提出

,热胀冷缩是一种普遍现象,既然如此,为什么不是每件镜子都有透光效果呢?

沈括的疑问,在现代人面前得到了解答。

1975年,复旦大学和上海博物馆合作,沿着这一思路,采用淬火法,确实复制出了具有“透光”效果的铜镜。

这表明宋人的分析是有道理的。

但研究人员同时也发现,采用这种方法,对镜体厚度及其他条件,都有严格要求,所以不可能件件都有透光效果。

元代吾丘衍在其《闲居录》中提出了另一种解说:

“假如镜背铸作盘龙,亦于镜面窍刻作龙,如背所状,复以稍浊之铜填补铸入,削平镜面,加铅其上,向日射影,光随其铜之清浊分明暗也。

”

吾丘衍从镜面反射率的差异去解释,他认为在镜面用另一种铜料嵌入一幅与背面相同的花纹图案,然后磨平,即可造成透光效果。

这是因为镜面各部分反射光线能力大小不一样的缘故。

吾丘衍曾亲眼看到有人为验证此说,不惜打碎一面透光镜来检查,证明属实。

这一主张得到后世许多学者支持,例如明末科学家方以智就赞同这一观点。

吾丘衍的解说有一定道理,反射率不同,的确可以造成“透光”效果,况且历史上还有实物证据。

但实际上,在这类铜镜中,因为镜面镶嵌有不同成分的材料,表面的研磨加工性能就不一样,这也会导致“鉴面隐然有迹”。

所以,造成“透光”现象的,并非完全由于“铜之清浊”。

清代郑复光反对吾丘衍等人的主张,赞成沈括的观点,认为“鉴面隐然有迹”是造成透光现象的根本原因,并对沈括的分析作了重要补充,提出鉴面迹纹的形成原因除与冷却过程有关外,还与加工过程中对镜面的刮磨有关。

他在其《镜镜詅痴》的“作透光镜”一条中指出:由于铸造时冷却速度不同,铜的收缩力不一,形成镜面隐然有凹凸不平,这种凹凸不平在对镜面进行刮磨加工的过程中,难以彻底消除,“刮力在手,随镜凸凹而生轻重,故终有凸凹之迹。

”凸凹之迹导致了“透光”效果。

郑复光将此与水的反射相比较,他说:“水静则平如砥,发光在壁,其光莹然。

动则光中生纹,起伏不平故也。

……铜镜磨工不足,故多起伏不平,照人不觉,发光必见。

”郑复光用水反射光中的波纹现象说明长光程的放大效应,是比较妥贴的,有助于人们了解“鉴面隐然有迹”与“透光”之间的因果关系。

实际上,制造透光镜的方法很多,例如用简单的手工补充研磨抛光法直接在镜面上磨出花纹槽沟即可。

因为槽沟很浅,又圆滑无棱,肉眼极难察见,反光时却能收到“透光”效果。

当然,采用这种方法,要使反射光斑中的花纹与镜背图案完全一致,要下相当大的功

夫才行。

透光镜问题在国外也颇受重视。

日本在江户时期以后,相当于我国明朝的时候,就制造出了有透光效果的“魔镜”。

到了明治初期,“魔镜”已经比较普遍。

西方人最早接触透光镜是在19世纪30年代,在那之后,欧洲科学界对铜镜之所以能“透光”进行过持续一个世纪之久的讨论,这使得透光镜成了一个令世人注目的问题。

中国古人摸索出的这几种透光镜做法,不管是沈括提到的冷却效应、吾丘衍所说的镶嵌法,还是郑复光补充发展的刮磨法,都能制造出具有透光效果的铜镜来。

日本制造“魔镜”使用的刮磨法,跟郑复光所云就比较类似。

不过,这些方法都要求有很高的工艺技巧,在古代能够做到这种程度,也是不容易的。