广州巴士发展历史ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:8.33 MB

- 文档页数:23

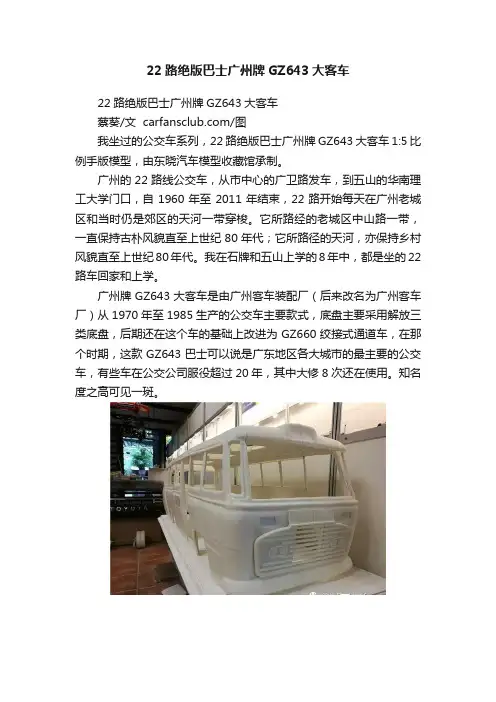

22路绝版巴士广州牌GZ643大客车

22路绝版巴士广州牌GZ643大客车

蔡葵/文 /图

我坐过的公交车系列,22路绝版巴士广州牌GZ643大客车1:5比例手版模型,由东晓汽车模型收藏馆承制。

广州的22路线公交车,从市中心的广卫路发车,到五山的华南理工大学门口,自1960年至2011年结束,22路开始每天在广州老城区和当时仍是郊区的天河一带穿梭。

它所路经的老城区中山路一带,一直保持古朴风貌直至上世纪80年代;它所路径的天河,亦保持乡村风貌直至上世纪80年代。

我在石牌和五山上学的8年中,都是坐的22路车回家和上学。

广州牌GZ643大客车是由广州客车装配厂(后来改名为广州客车厂)从1970年至1985生产的公交车主要款式,底盘主要采用解放三类底盘,后期还在这个车的基础上改进为GZ660绞接式通道车,在那个时期,这款GZ643巴士可以说是广东地区各大城市的最主要的公交车,有些车在公交公司服役超过20年,其中大修8次还在使用。

知名度之高可见一斑。

公共交通的起源至少可追溯至1826年。

当时一位退休军官在法国西北部的南特(Nantes)市郊开办磨面坊,将蒸汽机排出的热水供人洗澡而兴建公众浴场,并提供接驳市中心的四轮马车服务。

当他发现沿途的人们都可以使用他的公共马车时,便开办穿梭旅馆之间的客车路线,让乘客和邮件于沿途自由使用。

巴黎是公车的先行城市,伦敦继之。

1829年7月4日,英国人George Shillibeer的公车(Omnibus)出现于伦敦街头,沿新建的“新路”(New Road)往返柏丁顿Paddington与银行地带,经停约克郡Yorkshire Stingo,每日每个方向4班。

不到十年,这一服务法国、英国及美国东岸各大城市(如巴黎、里昂、伦敦、纽约)得到普及。

公车对社会影响巨大,对城市发展起着最基本的推动作用。

公车使市民体验到彼此间前所未有的接近,也缩短城市和邻近村镇间的距离、往来频繁。

19世纪的公车以马匹拉行。

当时的路面使公车的舒适度受到限制。

有轨电车的发明使公车遇上了面世以来的第一个劲敌,因为公车行走于凹凸不平的石路上,电车却在平滑的铁轨上运行。

至20世纪初,机动交通的试验取得成功,公车亦开始改以引擎驱动。

现在绝大部分公车仍以柴油引擎为动力。

近年有些国家开始研制使用石油气、天然气甚至电力驱动的公车。

1827年,法兰西共和国巴黎一家浴室的老板用公共汽车接送顾客,最初的公共汽车像长长的箱子,是用马拉的。

第一辆公共汽车1831年,英国人沃尔特·汉考克为他的国家制造出了世界上第一辆装有发动机的公共汽车。

这辆公共汽车以蒸汽机为动力装置,可载客10人,当年被命名为“婴儿号” 并在伦敦到特拉福之间试运营。

不久,以汽油发动机为动力的公共汽车代替了蒸汽机公共汽车。

最早制造出汽油发动机公共汽车的是德国的奔驰汽车公司,长途公共汽车则源于美国。

1910年--1925年间,美国开辟了许多长途公共汽车路线,连接没有铁路的地区。

早期的公共汽车一般可载客20余人比较舒适。

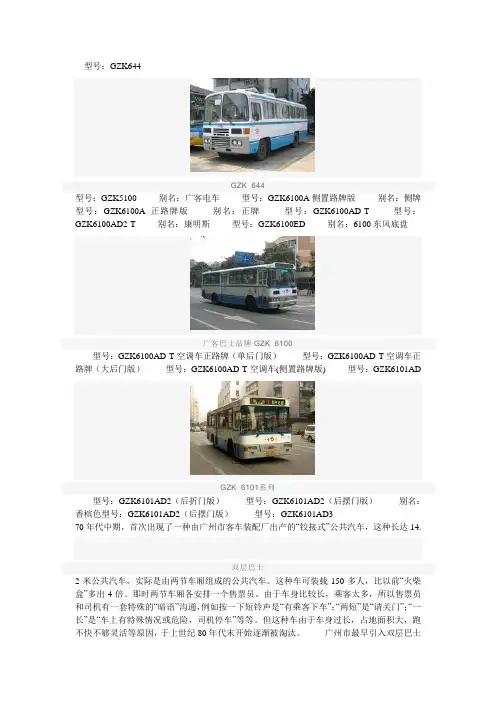

型号:GZK644GZK 644型号:GZK5100 别名:广客电车型号:GZK6100A侧置路牌版别名:侧牌型号:GZK6100A正路牌版别名:正牌型号:GZK6100AD-T 型号:GZK6100AD2-T 别名:康明斯型号:GZK6100ED 别名:6100东风底盘广客巴士品牌GZK 6100型号:GZK6100AD-T空调车正路牌(单后门版)型号:GZK6100AD-T空调车正路牌(大后门版)型号:GZK6100AD-T空调车(侧置路牌版) 型号:GZK6101ADGZK 6101系列型号:GZK6101AD2(后折门版)型号:GZK6101AD2(后摆门版)别名:香槟色型号:GZK6101AD2(后摆门版)型号:GZK6101AD370年代中期,首次出现了一种由广州市客车装配厂出产的“铰接式”公共汽车,这种长达14.双层巴士2米公共汽车,实际是由两节车厢组成的公共汽车。

这种车可装载150多人,比以前“火柴盒”多出4倍。

那时两节车厢各安排一个售票员。

由于车身比较长,乘客太多,所以售票员和司机有一套特殊的“暗语”沟通,例如按一下短铃声是“有乘客下车”;“两短”是“请关门”;“一长”是“车上有特殊情况或危险,司机停车”等等。

但这种车由于车身过长,占地面积大,跑不快不够灵活等原因,于上世纪80年代末开始逐渐被淘汰。

广州市最早引入双层巴士是1985年,当时引起全国注目,也深受乘客欢迎。

据悉,1994年,广州市共有双层巴士130多辆,当时曾有人预言双层巴士是市内公交车发展的方向。

然而,几年过去了,双层巴士在广州不是越来越多,而是越来越少,将近于无,原因是多方面的。

首先是广州市内的道路情况越来越复杂,不利于双层巴的运行。

如国产的双层巴高达4米,而市内部分天桥和立交桥的限高也是4米;另外,过于低矮的电车电线也让双层巴望而却步。

其次,双层巴士本身的质量很成问题。

进口的双层巴由于是旧车翻新,维修量大,零件价格昂贵,且车型过时,国外厂家已不再生产;国产的双层巴在设计上也有缺陷,同样存在着维修量过大的问题,营运成本过高使汽车公司难以承受。

从50年广州公共汽车发展史看中国公交客车发展的历程记者叶德时/林翎/实习生赖少芬/通讯员曾绵绵时光倒流50年———1952年9月8日,由叶剑英任第一任市长的广州市人民政府正式发文同意广州市公共汽车公司与公共汽车管理处的组织机构及干部配备。

这,就是新中国成立后广州市公营公共汽车事业起步之日。

刚成立的广州市公共汽车公司(即现在的广州市第一公共汽车公司前身),开张的全部家当只有一辆收缴国民党政府的旧交通车和三辆由老“道奇”拼装成的木结构载客车。

但是,在市民亲切的眼光中,她和着新中国建设热潮的步伐,坚定前行,不断壮大,很快变为两位数、三位数……抗美援朝战争爆发,面对以美国为首的西方敌对势力的经济封锁,没有汽油,广州第一代公交人在汽车车尾加装燃炉,烧炭制取瓦斯以驱动引擎。

一直坚持到大跃进,迎来了国产组装的柴油客车,也迎来了新一轮大发展。

到了上世纪70年代末,广州市的公共汽车开始接近千辆。

改革开放,为广州市的公共汽车带来了地覆天翻的巨变。

从“一汽”敢于先吃螃蟹,贷款、集资组建专线车队开始,新思维、新机制为国营公交注入勃勃生机。

到上世纪90年代初,广州市的公共汽车翻番至2000多辆。

到现在,又激增至6000多辆。

目前,广州市平均每万人拥有公交车近15台,为全国大城市之最。

广州公交车每天的客运量达到了450万人次,相当于这座城市目前固定人口的近2/3。

走在街头,不时会听到外地客人对广州公交车的便捷与舒适度发出的啧啧赞叹。

追抚今昔50年,公共汽车的发展,实际上也就是广州这座城市发展的一个缩影。

1952年:公交车:四台广州第一代公交人在汽车车尾加装燃炉,烧炭制取瓦斯以驱动引擎。

那时,一辆车上有四个工作人员———司机、“蛇仔”(助手)、前后各一“沽票”(售票员),还是忙不过来。

2002年:公交车:6000多台随着科学技术的发展,电子报站器、投币机、IC卡收费机、卫星定位指挥系统纷纷在公共汽车上亮相,尾气污染的问题得到进一步整治———广州公交正步入一个全新的时代。

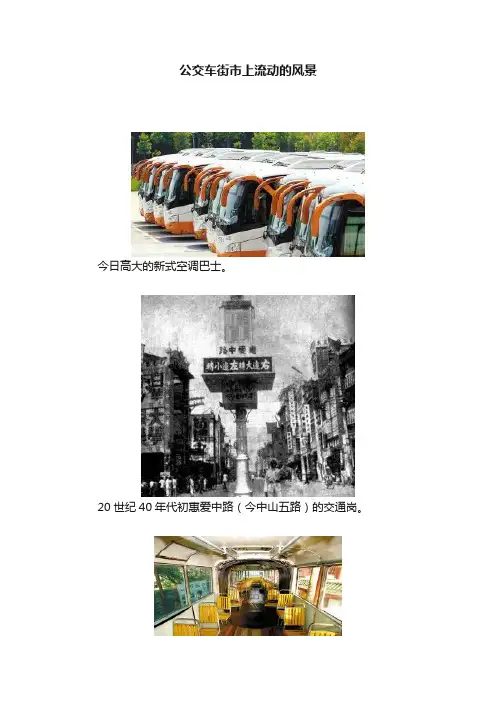

公交车街市上流动的风景今日高大的新式空调巴士。

20世纪40年代初惠爱中路(今中山五路)的交通岗。

收藏在越秀山镇海楼上的通道式电车。

1966年的“公用月票卡”,售价8元,免相片,凭机团单位证明购买,可多人公用。

1966年的“普通月票卡”,售价5元,贴相片,只限本人使用。

史料记载,广州公路货物运输始于1903年(光绪二十九年)。

是年,广州建成长堤大马路,稍后东堤二马路等相继兴筑建成。

1907年又建成了通往郊区沙河的东沙马路,板车运输方式应运而生。

随着公路的发展,人、畜力板车,三轮车货运逐渐代替了人力挑运,成为了公路货物运输的主要方式。

自20世纪初起,手拉车、出租车、公共汽车在广州相继出现,一个世纪以来,它们在不同的历史时刻扮演着不同的角色,登台、表演、退出、重新亮相……为我们不断上演着一台气势恢弘的历史好戏。

策划:赵洁李倩撰文:许俏文通讯员:陈阳曾绵绵黄伟芹摄影:王维宣从“车仔”到首部公交车19世纪末广州出现了人力手拉车,早期的手拉车是从日本引进的,又称“东洋车”,广州人也习惯称之为“车仔”。

1921年,人力手拉车组建营运公司。

那时,市经营人力手拉车的公司有利源、协安、大益、安乐等十多家公司,拥有车辆200辆,组成了浩浩荡荡的劳动大军。

当年,公共汽车尚未普及,与之相比人力手拉车可按路线门牌接送,更为方便,所以手拉车维持很长时间,成为市内主要交通工具。

几年前,广州市侨办对全市华侨文物进行全面调研时发现,二十世纪初,广州就有的士雏形,全国最早的的士公司出现在广州。

广州第一家公共汽车公司也是华侨创办的。

1915年,马来西亚的归侨司机和华侨集资在香港购买旧汽车回广州,改装成出租小汽车,俗称“野鸡车”,成为当时广州市唯一的机动交通工具。

1919年,美国归侨伍学熀、伍籍磐等人,以港币180万元的价钱,从市政公所购得专营权,成立广州电车股份有限公司。

该公司成立后铺设了一段铁轨,但由于向国外订购的车辆设备未能依时运到等原因,没能实现有轨电车的行驶,后因经营管理不善,被迫停业。