论语第四课

- 格式:ppt

- 大小:510.50 KB

- 文档页数:20

论语六则说课稿(优秀7篇)论语十则说课稿篇一尊敬的各位评委、老师:你们好,今天我要说课的内容是《论语十则》,下面我将从教材、教法、学法、教学设想、教学程序等五个方面对本课的教学设计进行说明:一、教材分析1.课文所处的地位及作用《论语十则》是七年级上册第二单元的第5篇课文,它选自于我国儒家经典著作《论语》,是一本记录孔子及其弟子言论的语录体古藉。

第二单元仍然继续着第一单元所谈论的“人生”这个话题,所选课文侧重于写对人生的理解和选择,引导学生树立正确的人生观和价值观。

其中,《论语》是我国古代文献中的一部巨著,是中华民族优秀的文化遗产,对我国几千年的封建政治、思想、文化产生了巨大的影响。

即使在今天,其精华部分依然为你们所效法。

课文中所选的《论语十则》,着重叙述了求知态度、学习方法、修身做人三方面内容。

其丰富的语言精华和深刻的思想精髓,对于心理发展正处于萌芽状态的初中生,具有十分重要的教育意义。

2.教学目的(1)知识目标:a.了解《论语》的有关知识,明确其在历史上的价值b.了解文言文的一般常识,能掌握重点字词的读音、含义及一些虚词的用法c.能熟练背诵、默写全文,必说出句意。

(2)能力目标:a.掌握“分类式笔记”的整理方法,培养学生对语言材料进行整理归纳的能力及习惯b.理解课文所蕴含的深刻哲理,并培养学生把所学知识、道理付之于实践的意识(3)德育目标:a.理解课文思想内容,让学生对照反省自己b.汲取课文的语言精华和思想精髓,在传统文化的熏陶中树立正确的人生观3.教学的重点、难点理解、掌握重点词语的读音、解释;背诵、翻译、理解课文内容;掌握整理归纳的学习方法;理解课文中所蕴含的深刻哲理,并懂得联系实际、指导自己的言行。

二、教学方法1.分类整理归纳法这是一种整理性的课堂学习活动,也称作“理读”。

而同时这也是一种带有理性色彩的课堂学习活动,它所养成的是一种分类整理的能力及习惯。

这种:能力及习惯训练得越早,学生对语言材料归类的意识就越强。

课时:2课时教学目标:1. 让学生了解《论语》的背景和作者孔子;2. 理解《论语》中的四则经典语录;3. 培养学生的文言文阅读能力和思辨能力;4. 引导学生将《论语》中的智慧应用于实际生活。

教学重点:1. 理解《论语》中的四则经典语录;2. 分析四则语录所蕴含的哲理。

教学难点:1. 理解文言文的语境和语法;2. 将《论语》中的智慧应用于实际生活。

教学准备:1. 教师准备《论语》四则语录的原文、翻译和解读;2. 学生准备《论语》四则语录的原文、翻译和解读;3. 多媒体课件。

教学过程:第一课时一、导入1. 介绍《论语》的背景和作者孔子;2. 提出本节课的学习目标。

二、学习《论语》四则语录1. 朗读四则语录,让学生初步感受文言文的韵味;2. 学生自读四则语录,结合课下注释,理解文言文的基本含义;3. 教师讲解四则语录的背景和语境,帮助学生理解其深层含义;4. 学生讨论四则语录所蕴含的哲理,分享自己的理解和感悟。

三、总结与拓展1. 教师总结四则语录所蕴含的哲理;2. 学生结合实际生活,谈谈自己从四则语录中得到的启示;3. 布置作业,要求学生将四则语录的原文、翻译和解读整理成笔记。

第二课时一、复习导入1. 回顾上节课学习的内容;2. 学生分享自己在实际生活中如何运用四则语录的哲理。

二、深入解读四则语录1. 教师结合学生的分享,进一步解读四则语录;2. 学生讨论四则语录在实际生活中的应用,分享自己的经验和感悟。

三、总结与反思1. 教师总结本节课的学习内容,强调《论语》中的智慧对现代生活的指导意义;2. 学生反思自己在学习过程中的收获和不足,提出改进措施。

四、布置作业1. 学生整理本节课的学习笔记,加深对四则语录的理解;2. 学生撰写一篇关于《论语》四则语录的感悟文章,字数不少于500字。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况;2. 作业完成情况:检查学生整理的学习笔记和感悟文章;3. 学生对《论语》四则语录的理解和应用能力。

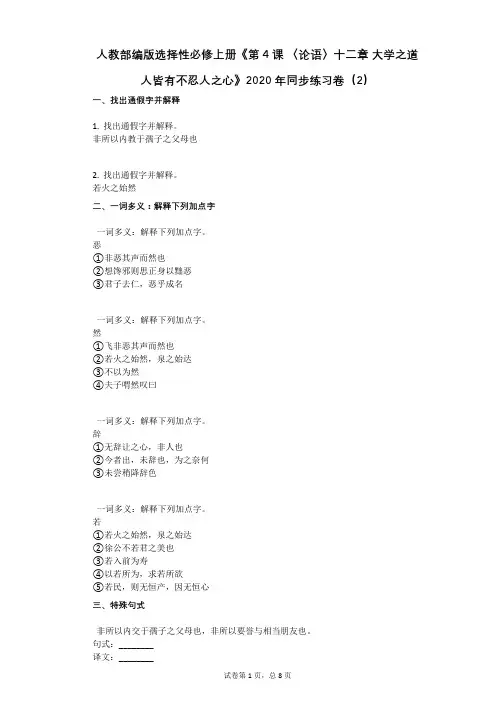

人教部编版选择性必修上册《第4课〈论语〉十二章大学之道人皆有不忍人之心》2020年同步练习卷(2)一、找出通假字并解释1. 找出通假字并解释。

非所以内教于孺子之父母也2. 找出通假字并解释。

若火之始然二、一词多义:解释下列加点字一词多义:解释下列加点字。

恶①非恶其声而然也②想馋邪则思正身以黜恶③君子去仁,恶乎成名一词多义:解释下列加点字。

然①飞非恶其声而然也②若火之始然,泉之始达③不以为然④夫子喟然叹曰一词多义:解释下列加点字。

辞①无辞让之心,非人也②今者出,未辞也,为之奈何③未尝稍降辞色一词多义:解释下列加点字。

若①若火之始然,泉之始达②徐公不若君之美也③若入前为寿④以若所为,求若所欲⑤若民,则无恒产,因无恒心三、特殊句式非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉与相当朋友也。

句式:________译文:________无恻隐之心,非人也。

句式:________译文:________有是四端而自谓不能也,自贼者也。

句式:________译文:________四、判断下列古代文化常识的正误孟子,战国时期的思想家,继承并发展孔子“仁”的思想,提出“仁政”学说,主张“性善论”。

________(判断对错)“四端”,由孟子提出,他认为人都有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,这四者分别是仁、义、礼、智的发端。

________(判断对错)五、拓展阅读阅读文言文,回答问题。

孟子•公孙丑上(节选)“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。

”“敢问何谓浩然之气?”曰:“难言也。

其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。

其为气也,配义与道;无是,馁也。

是集义所生者,非义袭而取之也。

行有不慊于心,则馁矣。

我故曰,告子未尝知义,以其外之也。

必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。

无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:'今日病矣!予助苗长矣!'其子趋而注视之,苗则槁矣。

4.《论语十章》《大学之道》《人皆有不忍之心》学习目标:1.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,推敲句子含义,提高文言阅读能力。

2.梳理作品思路,了解作品的主要观点,体味儒家诸子的思想魅力。

3.赏析论述道理的巧妙之处,并探究作品的语言特点。

助读资料搜集一、作者简介1. “世界十大文化名人”之首——孔子孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑),中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。

有弟子三千,其中贤人七十二。

曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。

去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。

该书被奉为儒家经典。

其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。

2.亚圣”——孟子孟子(约公元前372年—公元前289年),姬姓孟氏,名轲,邹国(今山东邹城)人。

战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”的思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,被元朝追封为“亚圣”,尊称为“亚圣”。

《孟子》一书,属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子的弟子共同编写完成。

二、相关知识1.《论语十章》《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶。

其编纂者主要是仲弓、子游、子夏、子贡,他们忧虑师道失传,首先商量起草以纪念老师。

然后和少数留在鲁国的弟子及再传弟子完成。

2.《礼记》《大学之道》节选自《礼记》,据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,是中国古典文化中最高哲理的载体,但是文古义奥,不易通读,因而多做解读以辅助理解,六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。

【导语】《论语》是我国先秦时期⼀部语录体散⽂集,主要记载孔⼦及其弟⼦的⾔⾏,是由孔⼦弟⼦及再传弟⼦记录编纂⽽成。

以下是⽆忧考为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

1.部编版⾼⼆上册语⽂第四课《⼗⼆章》课⽂原⽂ 1、⼦⽈:“君⼦⾷⽆求饱,居⽆求安。

敏于事⽽慎于⾔,就有道⽽正焉。

可谓好学也已。

”《学⽽》 2、⼦⽈:“⼈⽽不仁,如礼何!⼈⽽不仁,如乐何!”《⼋佾》 3、⼦⽈:“朝闻道,⼣死可矣。

”《⾥仁》 4、⼦⽈:“君⼦喻于义,⼩⼈喻于利。

”《⾥仁》 5、⼦⽈:“见贤思齐焉,见不贤⽽内⾃省也。

”《⾥仁》 6、⼦⽈:“质胜⽂则野,⽂胜质则史,⽂质彬彬,然后君⼦。

”《雍也》 7、曾⼦⽈:“⼠不可以不弘毅,任重⽽道远。

仁以为⼰任,不亦重乎?死⽽后已,不亦远乎?”《泰伯》 8、⼦⽈:“譬如为⼭,未成⼀篑,⽌,吾⽌也。

譬如平地,虽覆⼀篑,进,吾往也。

”《⼦罕》 9、⼦⽈:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”《⼦罕》 10、颜渊问仁。

⼦⽈:“克⼰复礼为仁。

⼀⽇克⼰复礼,天下归仁焉。

为仁由⼰,⽽由⼈乎哉?”颜渊⽈:“请问其⽬。

”⼦⽈:“⾮礼勿视,⾮礼勿听,⾮礼勿⾔,⾮礼勿动。

”颜渊⽈:“回虽不敏,请事斯语矣。

”《颜渊》 11、⼦贡问⽈:“有⼀⾔⽽可以终⾝⾏之者乎?”⼦⽈:“其恕乎!⼰所不欲,勿施于⼈。

”《卫灵公》 12、⼦⽈:“⼩⼦,何莫学夫《诗》?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事⽗,远之事君。

多识于鸟兽草⽊之名。

”《阳货》2.部编版⾼⼆上册语⽂第四课《⼗⼆章》教案 【学习⽬标】 ⼀、了解作者孔⼦及《论语》,全⾯了解孔⼦的思想主张。

⼆、翻译⽂句,积累重点词语 三、理解⽂意,理解各章主旨 【重点难点】 重点:⽬标⼆ 难点:⽬标三、⽬标⼀的了解孔⼦的思想主张。

【课时数】 ⼆课时 【教学过程】 第⼀课时 ⼀、导⼊ 《论语》是⼀部涉及⼈类⽣活诸多⽅⾯的儒家经典著作。

孔⼦的⾔⾏涉及孝道、治学、治国、为政等诸多⽅⾯,为历代所推崇,他的思想⾔论不⼀定与我们今天所处的时代相吻合,但我们可以辩证学习,学习其中的精华。

第四课知其不可而为之1.楚狂接舆春秋时楚国的隐士。

接舆是他的名字,平时“躬耕以食”,佯狂不仕,所以也被人们称为楚狂接舆。

《论语·微子》记载他以《凤兮歌》讽刺孔子,谓“往者不可谏,来者犹可追”,并拒绝和孔子交谈。

接舆因对当时社会不满,剪去头发,表示坚决不与统治者合作。

2.齐简公姜姓,吕氏,名壬,齐悼公之子。

齐简公即位后,分别任用田恒(陈恒)和阚止(监止)为左、右相。

阚止得宠于简公,田恒嫉之。

大夫鞅见状,遂建议齐简公择用一人,借此除掉田恒。

齐简公四年五月,田恒先发制人发动政变,杀死了阚止,又派兵把逃亡的齐简公和夫人杀死。

事后田恒立简公弟骜为君,即齐平公,自任太宰。

此事引起孔子极大的愤怒,唯名与器不可假人,他如临大典,沐浴、更衣、整冠,入宫朝见哀公,请哀公发兵伐齐。

但没有得到鲁哀公与季康子的支持。

孔子生活的春秋时期,礼崩乐坏,道德失范,周王室的权威日渐衰落,诸侯之间称雄争霸,互相攻伐。

面对“天下无道”的形势,一些人开始失望而悲观,悲观而厌世,最后带着几分无奈走向了田园山林,成了崇尚清静无为的“隐者”。

而以孔子为代表的一类人,怀着悲天悯人的仁爱之心,提出恢复“礼治”的政治主张。

为了实现自己的主张,他周游列国,著书立说,开馆授徒,陷于困厄而不屈,遭遇讥刺而不坠。

尽管孔子的思想主张有着落后保守的一面,在当时的社会形势下也根本不可能实现,但是他高度的社会责任感,“知其不可而为之”的自强不息、孜孜以求的精神,却激励了千百年来无数的仁人志士。

孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。

君曰‘告夫三子’者!”之三子告,不可。

孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。

”(14.21)[突破词句]1.解释下列加点字的用法和意义。

(1)陈成子弑.简公弑:____________________(2)孔子沐浴而.朝而:____________________(3)以.吾从大夫之后以:____________________(4)告夫.三子夫:____________________(5)之.三子告,不可之:____________________答案:(1)动词,指古代子杀父、臣杀君(2)连词,表顺承关系,之后,而后(3)介词,因为(4)指示代词,那,那些(5)动词,到,往[要义探究]2.对陈成子弑君一事,孔子在报告时为什么要“沐浴而朝”?报告无效后为什么反复申说自己“不敢不告”?这表现了什么?点拨:“沐浴而朝”表明孔子对这件事情的高度重视。

所谓“知其不可而为之”,首先一层意思是“知”,“知”也就是明察世态、洞悉政局。

“知其不可”是孔子与当时的隐者、智者的共识。

然而,在别人“知其不可”明哲保身的时候,孔子挺身而出,急流勇进。

虽不能挽狂澜于既倒,也要做疾风中挺立的劲草,坚定不移地坚持自己的理想。

这是孔子的独特之处,故而不同凡响。

“知其不可而为之”,固然是对孔子政治实践的评说,但又毋宁说是对孔子忠于理想的精神的描述;因为孔子的全部政治实践都渗透了忠于理想、坚持理想的执著精神,也正是这种精神给予孔子的政治实践以独特的光彩。

孔子当了两千年的“至圣先师”,不能算是他的成功;一生追求理想而始终四处碰壁,也不能算是他的失败。

因为孔子一生实践着自己的理想,他坚信自己的理想是正确的。

正是这种“知其不可而为之”的精神感动着当时的人们,也激励着后人。

孔子在现实的政治斗争中失败了,却在对理想的追求中取得了莫大的成功。

1.字音字形(1)殆.(dài) (2)桀溺.(nì) (3)接舆.(yú) (4)怃.然(wǔ) (5)耰.而不辍.(yōu chuò) (6)黍.(shǔ)(7)击磬.(qìn ɡ) (8)荷 2.重要词语(1)往者不可谏.,来者犹可追.:谏,匡正,挽回;追,及 (2)趋.而辟之:快步走(3)使子路问津.焉:渡口 (4)天下有道,丘不与易.也:改变,改革 (5)子路从而后,遇丈人,以杖荷.:扛,担 (6)不仕无义.:宜,指应该遵守的礼法和道德规范等 (7)果哉!末.之难.矣:末,没有,不;难,辩驳 (8)凤鸟不至,河不出图,吾已.矣夫:完了,结束 (9)已而.!已而!今之从政者殆.而:而,语气词“吧”;殆,危险3.通假字(1)且而与其从辟.人之士也,岂若从辟世之士哉:通“避”,逃避 (2)植其杖而芸.:通“耘”,除草4.“与”字的用法(1)是鲁孔丘与.:语气助词,表疑问,通“欤” (2)吾非斯人之徒与而谁与.:介词,和、跟 (3)不得与.之言:介词,和、跟 (4)天下有道,丘不与.易也:介词,和、跟 (5)是知其不可而为之者与.:语气助词,表疑问,通“欤”5.词类活用(1)止.子路宿,杀鸡为黍而食.之,见.其二子焉:使动用法:止,使……停下来,留;食,让……吃;见,让……拜见(2)欲洁.其身,而乱大伦:使动用法,洁,使……洁6.特殊句式(1)滔滔者,天下皆是也,而谁以易之:介词宾语前置(2)晨门曰:“奚自?”:介词宾语前置(3)有心哉,击磬乎:主谓倒装(4)莫己知也,斯己而已矣:宾语前置7.成语积累(1)往者不可谏,来者犹可追:以往的已无法改变,未来的还来得及挽回。