人格心理学+第二章+经典精神分析+2008

- 格式:pdf

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:64

人格心理学第一章绪论一、人格:人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成的相对稳定而独特的心理行为模式。

二、人格的四大特性:1.整体性:精神分裂症:是精神内部的分裂,统一性的丧失,精神的内部分裂是此病的本质。

人格虽有多种成分和特质,但在真实的人身上它们并不是孤立存在的,而是密切联系,综合成一个有机组织。

2.稳定性:人格的跨时间的持续性,人格的跨情境的一致性。

3.社会性与生物性:①社会性吧人这样的动物变成社会成员,人格是社会化的人所特有的;②社会化:个人与他人交往过程中掌握社会经验和行为规范,获得自我过程。

4.独特性与共同性:人与人之间的心理过程和行为是不相同的,由于人格结构组合多样性,使每个人格都具有自己特点。

三、学习人格心理学的目的:1.理解人性,了解人类行为的差异性与共同性;2.预测人的行为;3.改变人的行为(一定程度上)四、人格心理学流派:①渗透着各时代主流科学的认识方式;②面对各个时代临床问题(当时的社会背景与当时需解决的问题);③渗透着各个时代与人本质的认识(性善与性恶);④因此,揭示人格不同层次的规律;⑤现代人格研究的六大流派。

⑴精神分析学派:强调人格发展的动力特征和无意识特征;⑵特质流派:对人格的不同方面进行分类;⑶生物学流派:注意生理、进化、遗传因素对人格的决定作用;⑷人本主义流派:强调人类由低级人格向高级人格的发展,向自我选择、自我实现、责任感等高级人格发展潜力;⑸行为/社会学习流派:注意环境(行为强化、社会学习)对人格形成的决定性作用(内外控,自我效能,习得性无助,性别角色);⑹认知流派:强调同样的外在条件下,不同的人格发展方向。

五、人格心理学的建立(心理测量运动:高尔顿、卡特尔、比纳)六、科学人格心理学得发展:第一阶段:20世纪30年代至60年代,是人格心理学中主要人格理论体系的建立时期;第二阶段:20世纪70年代至今,出现了综合化的趋势(专题化、小型化、人格的认知研究大行其道,重视文化因素对人格的影响,人格的生物基础研究)。

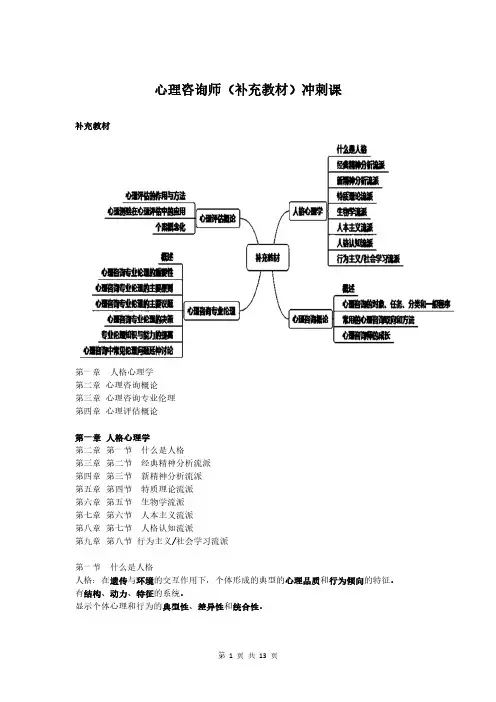

心理咨询师(补充教材)冲刺课补充教材第一章人格心理学第二章心理咨询概论第三章心理咨询专业伦理第四章心理评估概论第一章人格心理学第二章第一节什么是人格第三章第二节经典精神分析流派第四章第三节新精神分析流派第五章第四节特质理论流派第六章第五节生物学流派第七章第六节人本主义流派第八章第七节人格认知流派第九章第八节行为主义/社会学习流派第一节什么是人格人格:在遗传与环境的交互作用下,个体形成的典型的心理品质和行为倾向的特征。

有结构、动力、特征的系统。

显示个体心理和行为的典型性、差异性和统合性。

要点一人格的特性:独特性:一个人典型的行为和特征——典型性&差异性稳定性:个体经常表现出来的稳定的心理与行为特点——形成的稳定性&表达的稳定性统合性:人格的组织功能、匹配功能和健康功能。

——多元&匹配&统合功能性:生活轨迹、生活方式、命运——外显&环境&自我约束判断题:人格的特性,包括独特性、稳定性、统合性、差异性。

答:错人格的特性,包括独特性、稳定性、统合性、功能性。

第二节经典精神分析流派一、人格结构意识的三层次理论潜意识——深藏内心的、无法直接触及的前意识——介于意识和潜意识之前,能够进入意识层面的意识——心理最表层,能够清楚觉知到的第二节经典精神分析流派一、人格结构三我结构本我——享受原则自我——现实原则超我——道德原则第二节经典精神分析流派二、人格动力1、心理能量:人的心理过程需要能量(心理能量)驱动才能不断的进行下去。

等量原则、平衡原则2、生本能与死本能生本能:指向生长,具有积极、建设性的作用。

死本能:将死亡的欲望转向其他客体而非自身的攻击性驱力。

对立统一,互相整合,互相替代。

第二节经典精神分析流派三、人格发展阶段生存任务身体心理主题口唇期(0~0.15岁)断奶口唇信任肛门期(1.5~3岁)大小便肛门自我控制性器官期(3~6岁)认识男女差异性器官性别认同潜伏期(6~12岁)生活适应无防御方式两性期(12岁以后)异性交往生殖器亲密关系要点二防御机制——自我保护自身的方式:压抑——职场中受委屈,依然笑脸相迎否认——你怎么了?没事!反向形成——越喜欢,越欺负投射——爱屋及乌合理化——多谢前任不娶之恩退行——我不要,就不要嘛!转移——踢猫效应升华——情绪低落,创意无限第二节经典精神分析流派五、人格适应压抑:是指将意识中的令人不安的事物从意识层面移除,这是最基本和使用最频繁的一种防御机制,用于保护自己免于危险。

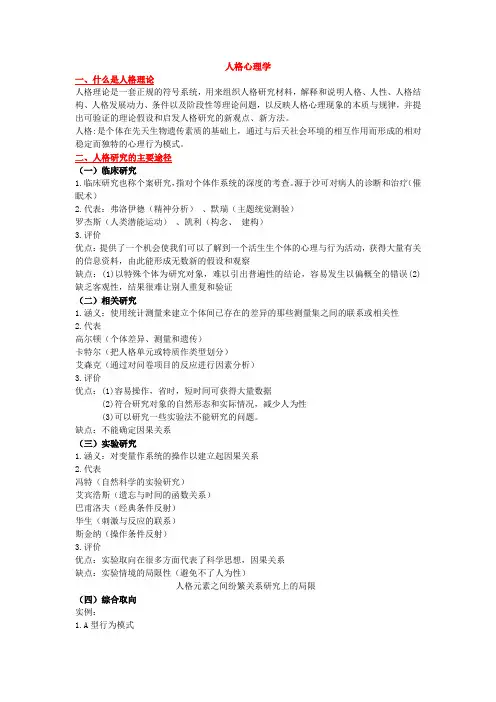

人格心理学一、什么是人格理论人格理论是一套正规的符号系统,用来组织人格研究材料,解释和说明人格、人性、人格结构、人格发展动力、条件以及阶段性等理论问题,以反映人格心理现象的本质与规律,并提出可验证的理论假设和启发人格研究的新观点、新方法。

人格:是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成的相对稳定而独特的心理行为模式。

二、人格研究的主要途径(一)临床研究1.临床研究也称个案研究,指对个体作系统的深度的考查。

源于沙可对病人的诊断和治疗(催眠术)2.代表:弗洛伊德(精神分析)、默瑞(主题统觉测验)罗杰斯(人类潜能运动)、凯利(构念、建构)3.评价优点:提供了一个机会使我们可以了解到一个活生生个体的心理与行为活动,获得大量有关的信息资料,由此能形成无数新的假设和观察缺点:(1)以特殊个体为研究对象,难以引出普遍性的结论,容易发生以偏概全的错误(2)缺乏客观性,结果很难让别人重复和验证(二)相关研究1.涵义:使用统计测量来建立个体间已存在的差异的那些测量集之间的联系或相关性2.代表高尔顿(个体差异、测量和遗传)卡特尔(把人格单元或特质作类型划分)艾森克(通过对问卷项目的反应进行因素分析)3.评价优点:(1)容易操作,省时,短时间可获得大量数据(2)符合研究对象的自然形态和实际情况,减少人为性(3)可以研究一些实验法不能研究的问题。

缺点:不能确定因果关系(三)实验研究1.涵义:对变量作系统的操作以建立起因果关系2.代表冯特(自然科学的实验研究)艾宾浩斯(遗忘与时间的函数关系)巴甫洛夫(经典条件反射)华生(刺激与反应的联系)斯金纳(操作条件反射)3.评价优点:实验取向在很多方面代表了科学思想,因果关系缺点:实验情境的局限性(避免不了人为性)人格元素之间纷繁关系研究上的局限(四)综合取向实例:1.A型行为模式临床发现-(结构访谈)问卷测量-实验验证启示:共同的科学目标,不同的研究途径第二章古典精神分析一、人格结构1、意识:可觉察的心理活动,只占很小的部分,弗洛伊德不予重视。

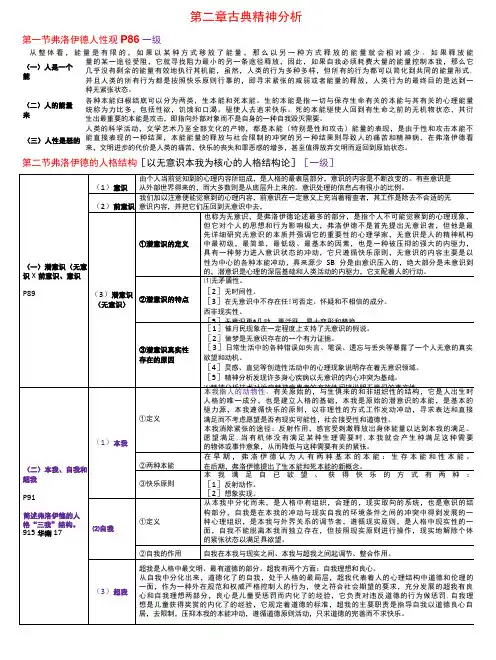

第二章古典精神分析第一节弗洛伊德人性观P86一级从整体看,能量是有限的,如果以某种方式移放了能量,那么以另一种方式释放的能量就会相对减少。

如果释放能量的某一途径受阻,它就寻找阻力最小的另一条途径释放,因此,如果自我必须耗费大量的能量控制本我,那么它 几乎没有剩余的能量有效地执行其机能,虽然,人类的行为多种多样,但所有的行为都可以简化到共同的能量形式, 并且人类的所有行为都是按照快乐原则行事的,即寻求紧张的减弱或者能量的释放,人类行为的最终目的是达到一 种无紧张状态。

各种本能归根结底可以分为两类,生本能和死本能。

生的本能是指一切与保存生命有关的本能与其有关的心理能量 统称为力比多,包括性欲,饥饿和口渴。

驱使人去追求快乐。

死的本能驱使人回到有生命之前的无机物状态,其衍 生出最重要的本能是攻击,即指向外部对象而不是自身的一种自我毁灭需要。

人类的科学活动,文学艺术乃至全部文化的产物,都是本能(特别是性和攻击)能量的表现,是由于性和攻击本能不能直接表现的一种结果,本能能量的释放与社会限制的冲突的另一种结果则导致人的痛苦和精神病,在弗洛伊德看来,文明进步的代价是人类的痛苦,快乐的丧失和罪恶感的增多,甚至值得放弃文明而返回到原始状态。

第二节弗洛伊德的人格结构[以无意识本我为核心的人格结构论][一级](一)人是一个能 量系统 (二)人的能量来 (三)人性是恶的第三节人格动力p93 一级(一)本能(二)焦虑和自我防御机制(1)本能的性质及特点(2)能量投注与反投注(1)焦虑(2)自我防御机制如何增强挫折承受力?915华南15一、正确地对待挫折1.认知是影响挫折产生和挫折承受力的重要因黑2、正确地认识挫折首先应该认识到挫折的两重性。

3、学会对客观事物、挫折情境的正确认识。

二、客观地认识和评价自己三、恰当地运用心理自我防御机制。

1、心理防御机制的定义2.自我防御机制的啼弗洛伊德认为,本能的性质有三层基本含义:⑴本能是精神结构中固有的动力能量,而不是一种暂时的冲击;[2]这种力不断来自生物体内部,源于肉体组织,表现为一种"肉体欲求";[3]这种肉体欲求是作用于心灵时所表现的力。

第2编经典精神分析学派精神分析,是现代西方心理学的主要流派之一,也是第一个真正意义上的人格心理学理论体系。

弗洛伊德是人格心理学的鼻祖,也是精神分析的创始人,他根据自己临床治疗的实践经验,系统地论述了人格的结构、动力、发展、治疗和改变。

除弗洛伊德之外,荣格、阿德勒也是精神分析学派的代表人物。

经典精神分析学派产生的背景经典精神分析产生于19世纪末20世纪初的欧洲。

1.精神分析是当时社会经济、政治条件及社会生活的产物。

(1)资本主义发展到了垄断阶段,贫富分化更加明显,阶级矛盾日益尖锐,社会竞争激烈,人与人之间充满了欺诈和不信任,导致人心动荡、社会不安。

(2)当时的宗教气氛浓厚,两性交往存在诸多禁忌,人们自然的性冲动受到强烈的禁锢,正常的性欲望得不到满足,性本能受到极大压抑,造成精神上的巨大紧张和冲突。

2.同时代的各种哲学、心理学及自然科学的思想直接影响到了精神分析的产生及其基本观点。

3.心理病理学研究的成果与发展是促使弗洛伊德的精神分析理论产生的直接原因。

对精神病成因的两种相互对立的理论(1)生理病因,精神病的主要原因是躯体方面的病变,特别是大脑的器质障碍。

(2)心理病因说,应该从精神的或心理的方面寻找精神病的原因。

弗洛伊德接受了心理病因说,强调了性的因素在心理疾病形成中的作用,并在治疗技术上采纳了当时颇为盛行的催眠术。

就在这样一个错综复杂的背景下,精神分析正式登上了历史舞台。

2.1 弗洛伊德的经典精神分析理论一、理论观点(一)人性观1.具有决定论的论调,人的行为受控于生物本能因素或非理性因素,如潜意识动机与本能驱力,以及六岁之前的性心理事件。

2.弗洛伊德将人视为一个能量系统,能量是遵循了守恒的原则,一处能量消耗多,其他能量消耗就会减少;一处能量释放受阻,它就会从其他途径中释放。

3.弗洛伊德认为人性本恶。

人的各种行为都是受潜意识的本能所支配,而本能与社会之间存在不可调和的矛盾。

本能与社会之间的冲突是基本的和普遍存在的,而且原则上也解决不了这种矛盾。

人格心理学全部原始笔记展开全文第一章人格心理学的对象、任务与历史发展1、人格的定义(教材)2、人格心理学研究的内容:人格心理学是以认识和研究人的人格为对象,从心理学的视角来探索人格构成与表现、人格产生与发展、人格培养与提升、人格适应与矫正等方面规律和机制的一门重要的心理学分支学科。

3、人格心理学的理论和实践意义。

4、学习人格心理学应注意的问题:①树立正确观点②明确学习目的③注意方法5、人格心理学产生的历史背景:从历史背景上来看,人格心理学的产生有其社会背景、科学背景和哲学背景。

社会背景为人格心理学的产生提出了需要,科学背景为其产生提供了条件,哲学背景则奠定了相应的方法论基础。

6、人格心理学诞生的主要标志:一种观点认为:1937年美国著名心理学家阿尔波特发表名著《人格:心理学的解释》,标志着人格心理学的诞生。

另一种观点认为:人格心理学的创始人应首推弗洛依德,其主要标志应是1900年《释梦》的出版。

7、西方人格心理学的根本特点:①以人性为核心②把人性作为解决社会问题的依据③以实证的方法为基本方法8、人格心理学发展的趋势:①经典理论的修正②小型理论的出现③研究方法的融汇和改进④理论研究中的认知趋向⑤相互作用论的思想倾向第二章人格心理学的理论与方法1.什么是人格理论(教材)2.人格理论的制约因素:①人性观②研究策略③个人因素和文化因素3.人格理论流派(教材)4.评价人格理论的标准(教材)5.人格理论的基本问题与基本设想(教材)一、人格心理学的研究方法:人格研究(personality research)——对人格理论中所包含的假设进行验证的一种活动。

人格研究的重要性:赋予理论生命、延伸或修改理论;决定一个理论的效用和周期二、人格研究的研究过程(一)观察和描述:收集有关的事实材料(二)理论和假设:对有关的现象和问题提出概括性、解释性的理论,通过推论做出假设,假设是对来自理论的、有逻辑联系的多个变量之间的预测(三)检验假设:理论本身无法验证,通过检验假设来支持或反对该理论三、人格研究的主要途径(取向)许多人格理论常受到批评或不被重视的原因是缺乏实证研究的支持。

第一章精神分析理论一、弗洛伊德理论(一)人格水平理论(解剖模型)弗洛伊德把人格分为意识、前意识和无意识三部分。

1. 意识是指人们正察觉到的想法。

意识不断发生变化。

2. 前意识(preconscious)又称下意识,是调节意识和无意识的中介机制,可以使无意识转化为意识。

它的作用是阻止无意识进入意识层面。

在大脑存储的信息中,意识处理的信息只占很小的比例。

大量可再现的信息构成前意识。

3. 无意识(unconscious)又称潜意识,是指在意识和前意识之下收到压抑的没有被意识到的心理活动。

我们内心想法的主体位于无意识当中,这里的内容无法直接接触。

弗洛伊德认为无意识的内容无法被提取进入意识,除非在极端情况下。

然而无意识的内容决定了人的许多日常行为。

(注:理解无意识对行为、尤其是对变态行为的影响,是理解精神分析思想的关键。

)(二)人格结构理论(结构模型)弗洛伊德把人格划分为本我、自我和超我。

他认为组成人格的各个部分经常发生冲突。

本我:人出生时只有本我一个人格结构。

遵循快乐原则,即,本我只关心如何立即满足个人需要,而不受任何物质和社会的约束。

弗洛伊德认为本我冲动永远存在,必须受控于健康成人人格的其他部分。

弗洛伊德还假设本我还通过愿望实现来满足其需要,即当想要的东西得不到时,本我会想象它的存在。

本我完全隐藏于无意识中,处于意识之外,本我冲动与性和攻击有关。

自我:生命的头两年,自我逐渐发展起来。

遵循现实原则,即,自我的主要工作是满足本我冲动—但以考虑情境现实性的方式进行。

自我将本我冲动控制在无意识当中,同时也尝试着满足本我的需要,吉尔减轻紧张,但以考虑行为后果的方式进行。

与本我不同,自我能在意识、前意识和无意识各部分之间自由活动。

超我:5岁左右开始形成。

超我代表了社会的、特别是父母的价值和标准,对能做和不能做的事有更多的限制。

遵循道德原则。

超我不仅对违反道德准则的行为进行惩罚,还以自我提供榜样,用以判断一个行为是否合乎道德,并因此而受到赞扬。

第一章人格心理学概论人格与人格心理学一、基本概念人格(personality):源于拉丁文,意指面具、脸谱。

含义见下。

人格心理学:是研究人格心理现象及其发生发展规律的心理学分支学科。

二、基本问题1、“人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成起来的相对稳定的和独特的心理行为模式。

”2、人格的性质:第一、整体性(形诸于外,蕴蓄其中。

)第二、独特性第三、稳定性(人格在时间上的前后一贯性和空间上的普遍性。

我们相信在一个人的一生中,人格都具有可塑性和可变性。

)第四、生物性与社会性(人格不是生下来就有的,而是在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天环境相互作用而形成起来的。

)3、心理学上最早探讨个别差异及其测量问题的是英国著名心理学家高尔顿。

1937年著名美国心理学家阿尔波特发表其名著《人格∶心理学的解释》,标志着人格心理学的诞生。

4、人格理论体系及代表古典精神分析(弗洛伊德:1900年,弗洛依德发表《梦的解析》,标志着古典精神分析的形成)新精神分析(霍妮,埃里克森,弗洛姆)特质论(奥尔波特,卡特尔)行为学习论(斯金纳、多拉德和米勒)社会学习论(罗特和班杜拉)人本主义的人格理论体系(马斯洛、罗杰斯)认知主义的人格理论体系(凯利)5、人格心理学的主要研究问题:人格结构人格动力人格发展人格适应人格评估(方法:投射测验、自陈测验、行为评定)6、人格心理学的学科性质:心理学的分支学科,唯一从整体层面上研究人的心理、探讨人性的科学。

人格心理学的研究方法一、基本概念临床研究:这种方法着重从个体化和特殊性方面去研究人格相关研究:在相同条件下,考察一组被试的两个或更多个变量之间的定量关系,由此来确定这些被试之间在某种人格特征上的差异,以及人格特征之间、人格特征与别的因素之间的相关情况。

实验研究:严格控制条件,系统地操纵某个或多个变量(自变量),以期导致另一个或另一些变量(因变量)的某种变化,从而作出因果性的结论。

第2编经典精神分析学派1.简述经典精神分析理论的人性观的发展。

答:(1)经典精神分析理论的人性观包含以下观点:①经典精神分析理论的人性观具有决定论的论调,认为人的行为受控于生物本能因素或非理性因素,如潜意识动机与本能驱力,以及六岁之前的性心理事件。

②弗洛伊德将人视为一个能量系统,能量是遵循了守恒的原则,一处能量消耗多,其他能量消耗就会减少;一处能量释放受阻,它就会从其他途径中释放。

③弗洛伊德认为人性本恶。

人的各种行为都是受潜意识的本能所支配,而本能与社会之间存在不可调和的矛盾。

本能与社会之间的冲突是基本的和普遍存在的,而且原则上也解决不了这种矛盾。

2.论述弗洛伊德对于人格结构及其动力过程的观点。

答:(1)弗洛伊德对于人格结构的观点如下:弗洛伊德认为人格结构为“本我”、“自我”、“超我”组成的人格结构,这三者之间有各自的功能、性质、活动原则、动力结构,彼此联系且相互制约。

①本我本我是一个原始的、与生俱来的和非组织性的结构,它是人出生时人格的唯一成分,也是建立人格的基础。

本我是原始的潜意识的本能,是基本的驱力源,包括性、攻击等本我过程是潜意识的,是人格中模糊而不可及的部分。

本我遵循快乐原则,以非理性的方式工作,发动冲动,寻求表达和直接满足而不考虑愿望是否有现实可能性、社会接受性和道德性。

本我为人的整个心理活动提供能量,强烈地要求得到发泄的机会。

②自我自我从本我中分化而来,是人格中有组织的、合理的、现实取向的系统,也是意识的结构部分。

自我是在本我的冲动与实现本我的环境条件之间的冲突中得到发展的一种心理组织,是本我与外界关系的调节者,遵循现实原则,是人格中现实性的一面。

自我不能脱离本我而独立存在,但按照现实原则进行操作,现实地解除个体的紧张状态以满足其欲望。

自我是人格的执行者,决定着什么行动是合适的。

③超我超我是从自我中分化出来、道德化了的自我,处于人格的最高层。

它是从儿童早期体验的奖赏和惩罚的内化模式中产生的,随着儿童对父母及其他成人规定的、针对不被社会接受行为的禁忌的内化,并在克服自我的要求中发展。