第四章-人体对热湿环境的反应-(建筑环境学-清华大学)教程文件

- 格式:ppt

- 大小:9.72 MB

- 文档页数:108

《建筑环境学》课程教学大纲一、课程的基本情况课程中文名称:建筑环境学课程英文名称:Built Environment课程代码:0811010课程类别:专业基础课课程性质:必修课总学时:36 讲课学时:34 实验学时: 2 课程学分:2分授课对象:建筑环境与设备工程专业的本科生前导课程:工程热力学,流体力学,传热学二、教学目的本课程是建筑环境与设备工程专业的一门主干专业基础课。

课程目的在于使学生了解和掌握:人和生产过程需要的室内物理环境;各种外部和内部的因素如何影响建筑环境;改变或控制建筑环境的基本方法及原理。

同时通过本课程的学习,为今后学习各门专业课程以及研究生课程打下理论基础。

另外,由于这是一门非常前沿的课程,因此在课程中除了采用了国内外公认的成熟的定论以外,还大量介绍了国内外最新的有关研究成果。

通过本课程的学习,使学生正确掌握有关建筑物理环境的基本概念,掌握构建、分析、评价建筑环境的基本理论与方法,了解建筑环境学科研究的最新发展动态。

三、教学基本要求第一章绪论基本要求:1.了解建筑环境学在人类生产、生活以及可持续发展中的地位和作用。

2.了解建筑环境学的主要研究内容及研究方法。

重点与难点:本章重点是了解建筑环境学的主要研究内容及研究方法。

本章无难点。

复习要点:1建筑环境学的概念,面临的两个急待解决的问题。

2建筑环境学研究的主要内容。

第二章建筑外环境基本要求:1.了解太阳与地球运动的基本规律。

熟悉室外气候的基本特性。

2.掌握太阳辐射的规律(包括太阳常数与太阳辐射的电磁波谱、大气层对太阳辐射的吸收、臭氧层与太阳辐射的关系影响、日照的作用与效果)。

3.了解室外气候(温湿度的年和日变动,风、雨、雪等)。

4.了解城市微气候的特点。

5.掌握我国气候分区的方法与各气候区的特点。

重点与难点:本章重点是太阳辐射的规律与我国气候分区。

本章无难点。

复习要点:1太阳辐射:大气层对太阳辐射的吸收,日照的作用。

2室外气候:1)室外气温的定义,变化规律,有效天空温度。

(完整版)《建筑环境学》教学提纲《建筑环境学》教学大纲课程英文名称:Building Environment课程编号:课程类别:专业课课程性质:必修课学分:3学时: 48(其中:讲课学时:42 实验学时:6 上机学时:0 )适用专业:建筑环境与能源应用工程本科专业开课部门:土木工程与建筑学院一、课程教学目的和课程性质本课程是建筑环境与能源工程专业的专业基础课。

目的在于使学生了解人与建筑环境的相互关系,了解建筑环境对人的生理、心理和行为的影响,了解人对建筑热湿环境、空气环境和声光环境的要求.使学生掌握基本的建筑环境控制与设计技术基础,深刻地体会建筑环境与人们赖以生存的环境和地球资源之间的紧密的联系,初步具备营造可持续绿色建筑及其环境的意识和能力,并为后续专业课程的学习做好准备。

二、本课程与相关课程的关系先修课程:高等数学、大学物理、工程热力学、传热学、流体力学、建筑概论;后继课程为:工程热力学、流体输配管网、热质交换原理等专业基础课,暖通空调、冷热源工程等专业课。

三、课程的主要内容及基本要求(一)理论学时部分第一单元绪论(2学时)[知识点]建筑环境学的主要内容;建筑环境与人的密切的关系,以及它在人们的生活和工作中的重要作用;绿色建筑技术与环境和资源的关系,建立人与环境的和谐相处和可持续发展的观念和意识.[重点]绿色建筑技术与环境和资源的关系,建立人与环境的和谐相处和可持续发展的观念和意识。

[难点]无.[基本要求]1、识记:建筑环境学的主要内容.2、领会:建筑环境与人的密切的关系。

3、简单应用:无。

4、综合运用:无.第二单元建筑外环境(4 学时)[知识点]室外气候特征,建筑对区域性气候的影响(城市热岛现象、小区环境、楼房风灾害等);太阳高度角、方位角的概念;日照对生活的影响;建筑外形与日影的关系;终日日影与永久日影的区别;建筑热工设计与我国的气候分区及我国的建筑节能政策和法规。

[重点]太阳高度角、方位角;建筑外形与日影的关系。

建筑环境学Built Environment课程代码:02410010学分:2学时:32 (其中:课堂教学学时:28实验学时:4上机学时:0课程实践学时:0 )先修课程:《传热学》适用专业:建筑环境与能源应用工程教材:朱颖心.建筑环境学.北京:中国建筑工业出版社,2016一、课程性质与课程目标.(-)课程性质(需说明课程对人才培养方面的贡献)本课程是高等学校建筑环境与能源应用工程专业的一门重要的必修课和专业基础课,是一门跨学科的边缘科学,是建筑环境与能源应用工程专业的研究对象由单纯的机械设备系统向综合的建筑环境系统转化的产物。

本课程是研究建筑的基本规律、建筑技术的原理和方法,使学生掌握建筑环境的基本理论、基本知识、基本技能,讲求经济效益,培养学生具有初步的科学管理能力。

(二)课程目标(根据课程特点和对毕业要求的贡献,确定课程目标。

应包括知识目标和能力目标。

)课程目标1:使学生了解和掌握人和生产过程需要的室内物理环境;课程目标2:使学生了解和掌握各种外部和内部的因素如何影响建筑环境;课程目标3:使学生了解和掌握改变或控制建筑环境的基本方法及原理;课程目标4:通过本课程的学习,为今后学习各门专业课程以及研究生课程打下理论基础。

注:工程类专业通识课程的课程目标应覆盖相应的工程教育认证毕业要求通用标准;(三)课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系(认证专业必修课程填写)本课程支撑专业培养计划中毕业要求指标点『1……m-n1.毕业要求1-1:2.毕业要求……注:课程目标与毕业要求指标点对接的单元格中可输入“「',也可标注“H、M、L”。

第一章绪论(一)课程内容1.建筑与环境的关系(1)建筑的演变历史(2)营造法式(适合自己需要),图式理论(追求艺术),建筑空间理论(功能),建筑环境学(舒适性)(3)建筑与环境关系的发展中存在的问题(4)如何协调室内环境舒适性要求与节能、环保之间的矛盾(5)空调系统的使用使得在室内空气品质方面比较差,易造成病态建筑综合症SBS2.建筑环境学的主要内容与研究方法(1)建筑环境学的主要研究内容(2)建筑外环境,建筑热湿环境,人体对热湿环境的反应,室内空气品质,通风与气流组织,建筑声环境,建筑光环境(3)建筑环境学的主要研究方法(二)教学要求让学生从宏观上了解建筑与环境的关系,了解建筑环境学的主要内容与研究方法。

人体对热湿环境的反应专业:建筑环境与设备工程学号:20100110070214班级:二班姓名:王旭一、人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础1.1人体的热平衡人体靠摄取食物维持生命。

在人体细胞中,食物通过化学反应过程分解氧化,实现人体的新陈代谢,在化学反应中释放能量的速率叫做代谢率。

化学反应中大部分化学能最终变成了热量,因此人体不断地释放热量;同时,人体也会通过对流、辐射和汗液蒸发从环境中获得或失掉热量。

但是,人体的生理机能要求体温必须维持近似恒定才能保证人体的各项功能正常,所以人体的生理反应总是尽量维持人体重要器官的温度相对稳定。

人体各部分温度并不相同。

人体为了维持正常的体温,必须使产热和散热保持平衡。

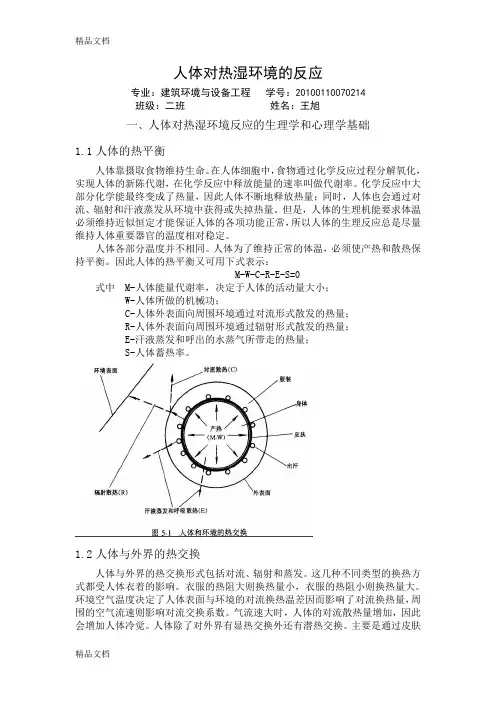

因此人体的热平衡又可用下式表示:M-W-C-R-E-S=0式中 M-人体能量代谢率,决定于人体的活动量大小;W-人体所做的机械功;C-人体外表面向周围环境通过对流形式散发的热量;R-人体外表面向周围环境通过辐射形式散发的热量;E-汗液蒸发和呼出的水蒸气所带走的热量;S-人体蓄热率。

1.2人体与外界的热交换人体与外界的热交换形式包括对流、辐射和蒸发。

这几种不同类型的换热方式都受人体衣着的影响。

衣服的热阻大则换热量小,衣服的热阻小则换热量大。

环境空气温度决定了人体表面与环境的对流换热温差因而影响了对流换热量,周围的空气流速则影响对流交换系数。

气流速大时,人体的对流散热量增加,因此会增加人体冷觉。

人体除了对外界有显热交换外还有潜热交换。

主要是通过皮肤蒸发和呼吸散湿带走身体的热量。

皮肤蒸发又包括汗液蒸发和皮肤的湿扩散两部分。

因为除了人体体温调节系统可以控制汗液的分泌外,水分还可以从皮下组织直接散发到较干燥的环境空气中去。

在一定温度下,相对湿度越高,空气中的水蒸气分压力越大,人体皮肤表面单位面积的蒸发量越少,可以带走的热量就越少。

因此在高温环境下,空气湿度偏高会增加人体的热感。

1.3影响人体与外界显热交换的几个环境因素平均辐射温度:一个假想的等温围合面的表面温度,它与人体间的辐射热交换量等于人体周围实际的非等温围合面与人体间的辐射热交换量。

《建筑环境学》课程简介课程内容:《建筑环境学》是建筑环境与设备工程专业的一门主干专业基础课,它是该专业区别于相近专业(例如热能与动力工程)的核心基础课程。

课程内容包括建筑外环境、建筑热湿环境、人体对热湿环境的反应、室内空气品质、室内空气环境营造的理论基础、建筑声环境、建筑光环境等。

通过本课程的学习,能够使学生了解和掌握:人类生活和生产过程需要什么样的室内、外环境;各种内外部因素是如何影响人工微环境的;改变或控制人工微环境的基本方法及原理。

同时通过本课程的学习,可以使学生熟悉有关建筑环境的基本概念,掌握构建、分析、评价建筑环境的基本理论与方法,了解建筑环境学科研究的最新发展动态,为今后学习各门专业课程以及研究生课程打下坚实的理论基础。

Brief IntroductionCourse Description:Built Environment is a main professional foundation course of the major the Building Environment and Equipment Engineering. It is the core course which distinguishes this major from other close majors (for example the Heating Energy and Dynamic Engineering). The course contents consist of seven parts: the outside environment of building, the hot and wet environment of building, the reaction of human body to the hot and wet environment, the indoor air quality, the theoretical basis of making indoor air environment, the sound environment of building and light environment of building etc. By studying this course, students could comprehend and master what inside and outside environment does human need in life and process of production; how do inside and outside factors affect man-made micro-environment; the basic methods and principles of transforming or controlling the man-made micro-environment. At the same time, students could be familiar in basic concept about architecture environment and master basic theory and methods of establishing, analyzing and evaluating environment of building, and grasp recent developments of Architecture Environment. It could lay a solid theoretical foundation for studying professional courses and postgraduate courses in future.《建筑环境学》课程教学大纲一、教学内容第一章绪论1.1 建筑与环境的关系1.2 人类对建筑与环境关系的认识过程1.3 建筑与环境关系的发展中存在的问题1.4 “建筑环境学”的主要内容与地位。

《建筑环境学》教学大纲课程编码:1812150502课程名称:建筑环境学学时/学分:32/2关联课程:《流体力学》;《传热学》;《建筑概论》;《通风工程》;《建筑环境测试技术》;《暖通空调》。

适用专业:建筑环境与能源应用工程开课教研室:建筑环境与能源应用工程教研室课程类别与性质:专业基础课,必修一、课时分配与考核权重按照学校的整体要求,基于对教学目标及基本知识、基本技能、基本素养的分析,本课程的内容依据高等学校建筑环境与能源应用工程专业教育的培养目标以及毕业生基本要求和培养方案,选定绪论、建筑外环境、建筑热湿环境、人体对热湿环境的反应等8部分内容,共32学时,2学分。

要求教师在授课过程中围绕课内教与学、课外导与做、线上线下紧密结合等环节,推进考评方式改革,重视过程性评价,突出基于能力的非标准化答案考试。

基于该教学考核评价思路,本课程主要以课程论文、课堂提问、课下作业、期末测试等方式对学生进行考核评价,其中课程论文、课堂提问、课下作业等过程性评价占评价权重的60%,期末考试占评价权重的40%。

课时分配与考核权重一览表二、课程资源库1.参考书(1)金招芬、朱颖心.建筑环境学(第二版).中国建筑工业出版社.2005-07.(2)魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社.(3)D.A.麦金太尔.室内气候.上海科学技术出版社.(4)Randall McMullan著.张振南、李溯译.建筑环境学(原书第五版).机械工业出版社.2003-03.(5)柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社.(6)彦启森等.建筑热过程.建筑工业出版社.2.期刊《建筑科学与工程学报》《建筑技术》《建筑节能》《工业建筑》《四川建筑科学研究》《建筑知识》《建筑结构》《建材发展导向》《暖通空调》《Builing Environment》《Indoor Air》3.网络资源(1)方修睦,建筑环境测试技术网络课程.哈尔滨工业大学,网络课程.(2)魏庆梵.建筑环境测试技术教学视频.清华大学,资源共享课.(3)银符考试题库.新乡学院,党政机构,图书馆,电子资源,教辅资源库,银符考试题库。