色谱分析概论

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:59

⾊谱分析法概论第⼀章⾊谱分析法概论第⼀节概述⾊谱分析法简称⾊谱法或层析法(chromatography),是⼀种物理或物理化学分离分析⽅法。

从本世纪初起,特别是在近50年中,由于⽓相⾊谱法、⾼效液相⾊谱法及薄层扫描法的飞速发展,⽽形成⼀门专门的科学——⾊谱学。

⾊谱法已⼴泛应⽤于各个领域,成为多组分混合物的最重要的分析⽅法,在各学科中起着重要作⽤。

历史上曾有两次诺贝尔化学奖是授予⾊谱研究⼯作者的:1948年瑞典科学家Tiselins因电泳和吸附分析的研究⽽获奖,1952年英国的Martin和Synge因发展了分配⾊谱⽽获奖;此外在1937~l972年期间有12次诺贝尔奖的研究中,⾊谱法都起了关键的作⽤。

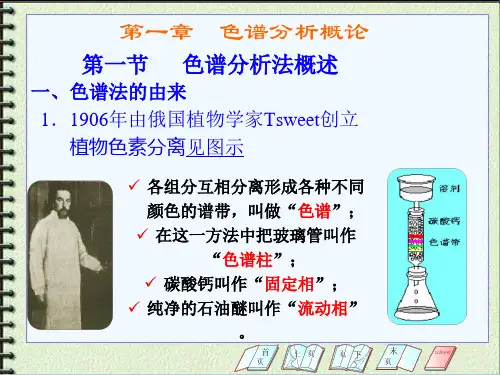

⾊谱法创始于20世纪初,1906年俄国植物学家Tsweet将碳酸钙放在竖⽴的玻璃管中,从顶端倒⼊植物⾊素的⽯油醚浸取液,并⽤⽯油醚冲洗。

在管的不同部位形成⾊带,因⽽命名为⾊谱。

管内填充物称为固定相(stationary phase),冲洗剂称为流动相(mobile phase)。

随着其不断发展,⾊谱法不仅⽤于有⾊物质的分离,⽽且⼤量⽤于⽆⾊物质的分离。

虽然“⾊”已失去原有意义,但⾊谱法名称仍沿⽤⾄今。

30与40年代相继出现了薄层⾊谱法与纸⾊谱法。

50年代⽓相⾊谱法兴起,把⾊谱法提⾼到分离与“在线”分析的新⽔平,奠定了现代⾊谱法的基础,l957年诞⽣了⽑细管⾊谱分析法。

60年代推出了⽓相⾊谱—质谱联⽤技术(GC-MS),有效地弥补了⾊谱法定性特征差的弱点。

70年代⾼效液相⾊谱法(HPLC)的崛起,为难挥发、热不稳定及⾼分⼦样品的分析提供了有⼒⼿段。

扩⼤了⾊谱法的应⽤范围,把⾊谱法⼜推进到⼀个新的⾥程碑。

80年代初出现了超临界流体⾊谱法(SFC),兼有GC与HPLC的某些优点。

80年代末飞速发展起来的⾼效⽑细管电泳法(high performance capillary electrophoresis,HPCE)更令⼈瞩⽬,其柱效⾼,理论塔板数可达l07m-1。

色谱分析法概论色谱分析法概论1色谱分析法是根据混合物中各组分在两相分配系数的不同进行分离,而后逐个分析。

2色谱过程:组分的分子在流动相和固定相间多次分配的过程。

若两个组分的分配系数存在微小的差异,经过反复多次的分配平衡,使微小的差异积累起来,其结果就使分配系数小的组分被先洗脱,从而使两组分得到分离。

色谱分离的前提是分配系数或保留因子不等。

3色谱流出曲线是由检测器输出的电信号对时间作图所绘制的曲线,又称为色谱图。

4按色谱过程的分离机制分类:分配色谱法、吸附色谱法、离子交换色谱法、分子排阻色谱法。

①分配色谱法机制:利用被分离组分在固定相或流动相中的溶解度差别,即分配系数的差别而实现分离。

②吸附色谱法机制:利用被分离组分对固定相表面吸附中心吸附能力的差别,即吸附系数的差别而实现分离。

常见化合物的吸附能力顺序:烷烃<烯烃<卤代烃<醚<硝基化合物<叔胺<酯<酮<醛<酰胺<醇<酚<伯胺<羧酸③离子交换色谱法机制:利用分离组分离子交换能力的差别即选择性系数的差别而实现分离。

④分子排阻色谱法:根据被分离组分分子的线团尺寸,即渗透系数的差别而进行分离。

5流动相线速对塔板高度的影响:在较低线速度时,纵向扩散起主要作用,线速度升高,塔板高度降低,柱效升高;在较高线速度时,传质阻抗起主要作用,线速度升高,塔板高度增高,柱效降低。

6说明保留因子的物理含意及与分配系数的关系。

为什么保留因子(或分配系数)不等是分离的前提?答:保留因子k是在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相和流动相中的质量之比,故又称为质量分配系数。

而分配系数K是组分在固定相和流动相中的浓度之比。

二者的关系是k=KV s//V m,可见保留因子除与固定相、流动相、组分三者的性质有关外,还与固定相和流动相的体积之比有关。

保留因子越大的组分在色谱柱中的保留越强,t R =t0 (1+k)或t'R =kt0 ,由于在一定色谱条件下t0为定值,如果两组分的k相等,则他们的t'R一定相等,t R相等,即不能分离。

第一章概论本章主要介绍气相色谱分析法。

同时也适当介绍液相色谱法。

气相色谱法的基本理论和定性定量方法也适用于液相色谱法。

其不同之处在液相色谱法中介绍。

第一节色谱发展概况将一滴含有混合色素的溶液滴在一片纸上,随着溶液的展开可以观察到一个个同心圆环出现,俄国植物学家Tswett首先认识到这种层析现象在分离分析方面的重大应用价值。

Tswett关于色谱分离方法的研究始于1901年,两年后他发表了他的研究成果"一种新型吸附现象及其在生化分析上的应用",提出了应用吸附原理分离植物色素的新方法。

他在研究植物叶的色素成分时,将植物叶子的石油醚萃取液倒入填有碳酸钙的直立玻璃管内,然后加入石油醚使其自由流下,结果色素中各组分互相分离形成三种不同颜色的5个谱带,然后按谱带的颜色进行分离鉴定分析。

这种方法因此得名为色谱法。

以后此法逐渐应用于无色物质的分离,“色谱”二字虽已失去原来的含义,但仍被人们沿用至今。

在色谱法中,将填入玻璃管或不锈钢管内静止不动的一相(碳酸钙)称为固定相,自上而下运动的一相(石油醚)称为流动相;装有固定相的玻璃管或不锈钢管称为色谱柱。

1906年Tswett把这种分离方法正式命名色谱法(Chromatography)。

显然色谱法(Chromatography)这个词是由颜色(chrom)和图谱(graph)这两个词根组成的,派生词有chromatograph(色谱仪),chromatogram(色谱图),chromatographer(色谱工作者)等。

遗憾的是这一对科学事业作出的重要贡献,竟被遗忘了25年。

由于Tswett的开创性工作,因此人们尊称他为"色谱学之父",而以他的名字命名的Tswett奖也成为了色谱界的最高荣誉奖。

色谱法发明后的最初二三十年发展非常缓慢。

液-固色谱的进一步发展有赖于瑞典科学家Tiselius(1948年Nobel Chemistry Prize获得者)和Claesson的努力,他们创立了液相色谱的迎头法和顶替法。