色彩构成要素

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:4

色彩的三个基本要素

1、色调:色调是指颜色的高低,它表示暗淡或亮度,突出或柔和,它会影响色彩组合的整体效果。

用色调来整合几种形象,塑造出视觉体验。

例如现代空间,可以通过科技色调,如灰色、白色、深灰来突出

现代感;如果要变成温馨空间,可以采用暖色调,如棕色、浅蓝色等

来体现出惬意的空间色调。

2、饱和度:饱和度指的是色彩的强度,也可以称之为色彩的浓淡程度,它影响着一幅画的主题感,可以使视觉能量缓和,也可以使视觉变得

强烈。

比如明艳格调需要采用高饱和度的颜色,如热情的红色、亮丽

的橙色以及活泼的黄色;而沉稳的调色会用到低饱和度的色调,诸如

浅灰色,灰绿色等。

3、色彩关系:色彩关系是指不同色彩结合在一起时的表现,它构成空

间的外观和感觉。

常见的色彩关系有对比显示、色调变化、色彩补充、色彩交替等,其中比较常用的是对比显示,即用互相对立的颜色搭配,如黑白、青红、绿橙等,强调空间颜色的反差。

色彩构成的三要素

色彩构成是艺术设计中不可或缺的要素之一,它通过颜色和色调的变化和组合,传达出各种情感和意义。

而色彩构成的三要素则是色相、明度和饱和度,它们共同构成了色彩的完整面貌。

首先,色相是颜色的基本特征,是色彩中最明显的因素。

色相的不同会带来不同的情感和感受,如红色代表热情、橙色代表温暖、黄色代表明亮、蓝色代表冷静、黑色代表稳重、白色代表纯洁等等。

在色彩构成中,设计师们常常通过灵活运用不同色相的颜色来表达出自己想要表达的情感和意义。

其次,明度是指颜色的明亮程度,即色彩的亮度。

不同的明度会给人带来不同的感受和情绪,如高明度代表明亮、轻松、清新,低明度则代表沉闷、压抑、神秘等等。

在色彩构成中,设计师们常常通过调整不同颜色的明度,来达到自己想要的效果。

最后,饱和度是指颜色的纯度或鲜艳程度,即色彩的彩度。

不同的饱和度会给人带来不同的感受和情绪,如高饱和度的颜色给人以强烈、鲜明的感觉,而低饱和度的颜色则给人以柔和、淡雅的感觉。

在色彩构成中,设计师们常常通过调整不同颜色的饱和度,来达到自己想要的效果。

总之,色彩构成的三要素色相、明度和饱和度是相互联系、相互影响的,它们共同决定了色彩的面貌和特点。

在色彩构成中,设计师们需要灵活运用这三要素,通过不断的尝试和探索,创造出完美的色彩效果,表达出自己想要传达的情感和意义。

色彩构成教案(一)教学目标:1. 了解色彩构成的基本概念和原理。

2. 掌握色彩的三要素:色相、明度和饱和度。

3. 学会使用色彩轮盘和色彩坐标图进行色彩搭配。

教学重点:1. 色彩构成的基本概念和原理。

2. 色彩的三要素:色相、明度和饱和度。

3. 色彩搭配的方法和技巧。

教学难点:1. 色彩三要素的理解和应用。

2. 色彩搭配的实践操作。

教学准备:1. 教学PPT或黑板。

2. 色彩轮盘和色彩坐标图。

3. 彩色卡片或色块。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 向学生介绍色彩构成的基本概念和原理。

2. 引导学生思考色彩在日常生活和艺术创作中的重要性。

二、色彩的三要素(10分钟)1. 向学生讲解色相、明度和饱和度的定义和特点。

2. 通过示例和练习,让学生掌握色彩三要素的识别和运用。

三、色彩轮盘和色彩坐标图(10分钟)1. 向学生介绍色彩轮盘和色彩坐标图的基本结构和作用。

2. 引导学生学会使用色彩轮盘和色彩坐标图进行色彩搭配。

四、色彩搭配的方法和技巧(10分钟)1. 向学生讲解色彩搭配的基本原则和技巧。

2. 通过示例和练习,让学生掌握色彩搭配的方法和技巧。

五、课堂小结(5分钟)1. 总结本节课的重点内容。

2. 鼓励学生运用所学的色彩知识进行创作和实践。

教学反思:本节课向学生介绍了色彩构成的基本概念和原理,以及色彩的三要素和搭配方法。

通过讲解和练习,学生应掌握色彩三要素的识别和运用,以及色彩搭配的方法和技巧。

在教学过程中,教师应注重学生的实践操作和创造性思维的培养。

色彩构成教案(二)教学目标:1. 掌握色彩的冷暖概念和情感表达。

2. 学习色彩的对比效果及其在构图中的运用。

3. 探索色彩的节奏与和谐在视觉艺术中的应用。

教学重点:1. 色彩的冷暖概念和情感表达。

2. 色彩的对比效果及其在构图中的运用。

3. 色彩的节奏与和谐在视觉艺术中的应用。

教学难点:1. 色彩冷暖的理解和应用。

2. 色彩对比效果的创造和构图的实践。

教学准备:1. 教学PPT或黑板。

色彩有几个基本要素色彩是构成视觉世界的重要元素之一,它在我们的生活中起着至关重要的作用。

无论是艺术创作、设计还是日常生活中的选择,理解色彩的基本要素是非常重要的。

本文将讨论色彩的几个基本要素,包括色相、亮度和饱和度。

首先,我们来谈谈色相(Hue)。

色相是指色彩的基本属性,它表示的是颜色的种类。

我们常说的红色、蓝色、绿色等都属于不同的色相。

色相是通过光的波长来定义的,不同波长的光给人不同的感觉。

例如,较长的波长对应着红色,而较短的波长对应着紫色。

色相是色彩的灵魂,它决定了我们对颜色的感知和情感上的影响。

接下来,是色彩的亮度(Value)这一要素。

亮度是指颜色的明暗程度,也可以理解为色彩的明亮程度。

亮度亦可称为明度、明暗或明度值。

较高的亮度值意味着颜色较为明亮,而较低的值则代表颜色较暗。

亮度在视觉感知中扮演着重要的角色,它不仅影响着颜色的美感,还对其对比度和可见性有着重要的影响。

通过调整亮度,我们可以使颜色更加饱满或柔和,以达到更好的视觉效果。

最后,是色彩的饱和度(Saturation)。

饱和度是指颜色的纯度或鲜艳程度。

饱和度较高的颜色看上去更加鲜艳、饱满,而饱和度较低的颜色则呈现出较为灰暗、柔和的感觉。

饱和度是通过颜色中杂色的程度来衡量的。

对于颜色的饱和度的控制,我们可以通过调整颜色的深浅程度来实现,深浅程度与颜色的纯度成正比。

在实际的应用中,色相、亮度和饱和度是相互关联的,它们共同构成了颜色的整体特性。

通过对这些要素的合理搭配和运用,我们可以实现无限的色彩变化,从而表达不同的情感和意识。

在艺术创作中,艺术家常常利用色彩的基本要素来创造层次丰富的作品,给观众带来强烈的视觉冲击。

在设计中,理解色彩的基本要素可以帮助我们更好地进行色彩的搭配和组合,创造出具有美感和吸引力的作品。

此外,色彩的基本要素还可以应用于日常生活中的选择。

我们可以根据色相、亮度和饱和度来选择衣服、家具、装饰品等物品,以使其与环境融洽地搭配。

色彩的三要素:三要素具体指的是色彩的色相(Hue)、纯度(Saturation)、明度(Brightness)。

它们有不同的属性。

色相指的是色彩的相貌特征和相互区别。

色彩因波长不同的光波作用于人的视网膜,人便产生了不同的颜色感受。

色相具体指的是红、橙、黄、绿、蓝、紫。

它们的波长各不相同,光波比较长的对人视觉有较强的冲击力反之冲击力弱。

它们的波长排序由长到短:红、橙、黄、绿、蓝、紫。

色相主要体现事物的固有色和冷暖感。

纯度指的是色彩的鲜艳程度,也称色彩的饱和度、彩度、鲜度、含灰度等。

红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色纯度是最高的。

每一色中,如红色系中的桔红、朱红、桃红,纯度都比红色低些,它们之间的纯度。

纯度对比在同一色相中,纯度越高,越显鲜艳,明亮,能给人强有力的视觉刺激效果;纯度越低,越加柔和、平淡、灰暗。

明度是指色彩的深浅和明暗所显示出的程度。

色彩明度的变化即深浅的变化,就使得色彩有层次感,出现立体感和空间感。

同一种色相会有不同的亮度差别,最容易理解的明度是白至黑的无彩色,黑色是最暗明度,晦涩是中级明度,白色是最高明度。

在整体印象不发生变动的前提下,维持色相,纯色不变,通过加大明度差的办法可以增添画面的张弛感。

明度值越高,图像的效果越加明亮、清晰;相反,明度值越低,图像效果越灰暗。

明度差比色相的差别更容易让人将物体从背景中区分出来,图像与背景的明度越接近,辨别图像就越困难。

对比越强,视觉效果越清晰,反之视觉效果越模糊。

色彩的明度变化往往会影响到纯度,如红色加入黑色以后明度降低了,同时纯度也降低了;如果红色加白则明度提高了,纯度却降低了。

(所有的颜色都有明与暗的层次差别。

这层次就是“黑”、“白”、“灰”。

在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色中,最亮的明度最高的是黄色、橙、绿次之,红、青再次之,最暗的是蓝色与紫色。

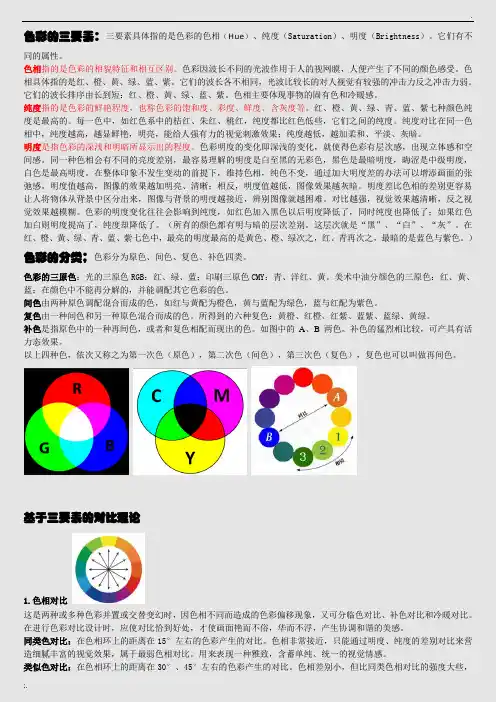

)色彩的分类;色彩分为原色、间色、复色、补色四类。

色彩的三原色:光的三原色RGB:红、绿、蓝;印刷三原色CMY:青、洋红、黄。

![色彩三要素[知识研究]](https://uimg.taocdn.com/df8a2947ad51f01dc381f18e.webp)

色彩构成色彩构成(Interaction of Color),即色彩的相互作用,是从人对色彩的知觉和心理效果出发,用科学分析的方法,把复杂的色彩现象还原为基本要素,利用色彩在空间、量与质上的可变幻性,按照一定的规律去组合各构成之间的相互关系,再创造出新的色彩效果的过程。

色彩构成是艺术设计的基础理论之一,它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系,色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。

构成本身不是目的,它只是实现目的一种手段,它是“目的”创造。

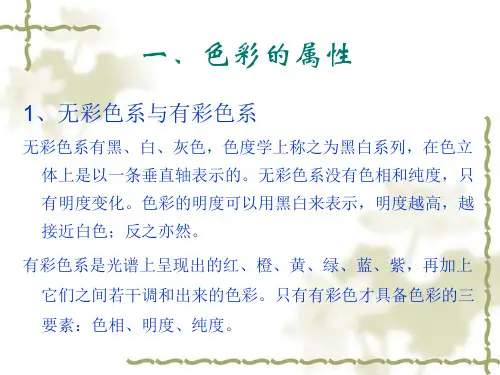

首先,来说最基础的,色彩的属性色彩分为两类1无彩色系:黑、白、及两者按不同比例混合得到的深浅不一的灰色系列,无彩色系没有色相、纯度,只有明度变化。

而明度可以用黑白表示2有彩色系:光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,再加上它们之间的若干调合出来的色彩。

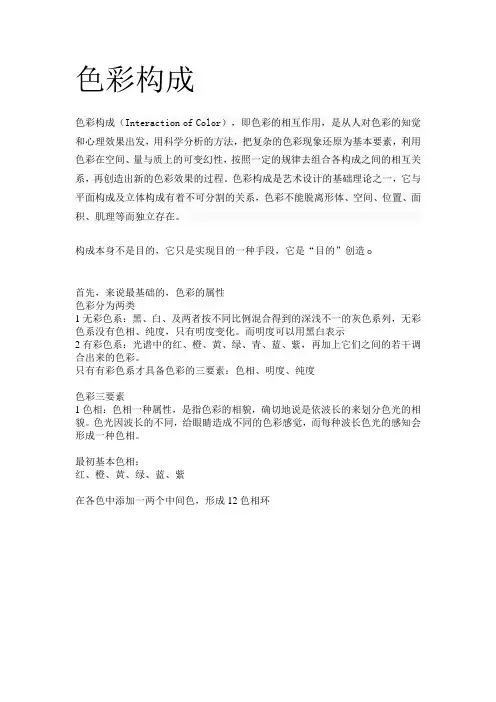

只有有彩色系才具备色彩的三要素:色相、明度、纯度色彩三要素1色相:色相一种属性,是指色彩的相貌,确切地说是依波长的来划分色光的相貌。

色光因波长的不同,给眼睛造成不同的色彩感觉,而每种波长色光的感知会形成一种色相。

最初基本色相:红、橙、黄、绿、蓝、紫在各色中添加一两个中间色,形成12色相环色彩构成首先,来说最基础的,色彩的属性色彩分为两类1无彩色系:黑、白、及两者按不同比例混合得到的深浅不一的灰色系列,无彩色系没有色相、纯度,只有明度变化。

而明度可以用黑白表示2有彩色系:光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,再加上它们之间的若干调合出来的色彩。

只有有彩色系才具备色彩的三要素:色相、明度、纯度色彩三要素1色相:色相一种属性,是指色彩的相貌,确切地说是依波长的来划分色光的相貌。

色光因波长的不同,给眼睛造成不同的色彩感觉,而每种波长色光的感知会形成一种色相。

最初基本色相:红、橙、黄、绿、蓝、紫在各色中添加一两个中间色,形成12色相环首先,来说最基础的,色彩的属性色彩分为两类1无彩色系:黑、白、及两者按不同比例混合得到的深浅不一的灰色系列,无彩色系没有色相、纯度,只有明度变化。

自然界的色彩千差万别,单靠人的视觉就能辨别出许多不同的色彩,但是在这无数的色彩中,任何一个色彩(无彩色除外)都有具有色相、色度、冷暖这三方面的性质,即每一种色彩都有它特定的色相、色度、色性,我们把这种因素称为色彩的三要素。

即:色相、色度(明度、纯度)、色性(冷暖属性)。

有不少色彩专著都没有把色彩的冷暖归入色彩要素里,把色彩三要素定为色相、明度、纯度,这主要是从色彩物理学的角度来看问题。

但从写生彩学的角度看,色彩的冷暖是一个非常重要的因素。

这犹如明、暗是构成素描关系的对比因素一样,冷暖是构成色彩关系的对比因素。

所以我们把色性纳入色彩要素一起论述。

一、色相,顾名思义是指色彩的色貌,是一种颜色区别于另一种颜色的最鲜明的特征,色相联系是区分色彩的主要依据。

从光色学的角度来看,色相是由光波的长短决定的,只要色彩的波长相同,色相就相同,波长的长短产生了色相的差别。

如果我们将一个饱和的红色加白,调出几个不同明度的粉红,那么这个红色只是明度和纯度的改变,它的色相没有改变。

同一色相,可构成高纯度、中纯度、低纯度、高明度、中明度、低明度。

但在这个红色里,加进黄色进行调合,这样就改变了色相,成了橙色相,随着调合分量的增减,可以调出很多偏黄的橙色相和偏红的橙色相。

观察色相要善于比较,即使在同一色系里,也要从中比较它们的差异。

比如,绿色系里有翠绿、草绿、橄榄绿、淡绿、粉绿等不同色相;红色系里有玫瑰红、深红、土红、大红、朱红等色相,如果再将这些不同的色相进行混合,还可产生无数的不同的色相,因此,我们必须训练敏锐的辨别色相的能力。

二、色度:它包括色彩的明度和纯度,但明度和纯度是两个不同含义的概念:1.明度:是指物体受光的强弱,或者颜色深浅的差异。

如素描所指的三大面五大调的明暗变化;或指在同一色相中加入不等量的黑或白色,而呈现的深浅不同;还有一层指向是不同的色相中,色彩明、暗的区别。

如在十二色的色相环中,黄色最明,紫色最暗,其他各色在明暗方面也有很明显的区别。

面构成的三要素:点、线、面色彩构成的三要素:色相、明度、饱和度点:点最主要的作用就是吸引视线,多点可以创造生动感。

1.点的视觉特性:单一的点具有集中凝固视线的效用,容易形成视觉中心。

多点会创造生动感,大小各异就更加突出了。

连续的点会产生节奏、韵律,点的大小不一的排列也容易形成空间感。

2.点的构成方法:等间隔、规律间隔、不规律间隔、点的线化、点的面化。

线:线可以起到引导视线的作用,这点在平面设计中应用很广,尤为重要。

画面的工整感、速度感也是由线形来实现的,优雅的线型多为曲线。

1.线的视觉特性:垂直的线刚直、有升降感;水平的线静止、安定;斜线飞跃、积极。

曲线优雅、动感,曲折线不安定,粗线稳重踏实,前进感。

细线锐利、速度、柔弱感。

2.线的构成方法:几何线形工整、古板、冷淡;自由线形自由、个性分明。

面:面可以给点和线一个容纳的空间,单点、单线永远形成不了面。

面的分类:积极的面:点、线移动、放大产生的面。

消极的面:点、线密集,环绕产生的面。

也可以分为几何形面和非几何形面。

图与底的关系:图,简单的说,就是你想要表现的东西,位于画面前方。

底,就是背景,位于画面后方。

生动的图像一定是图底分明的,这样才有层次感。

当然也有矛盾图形,比如太极图,分辨不出图与底,一般来讲都是要求图底分明的,也可以利用图底不分明做出一些有个性的图像来。

基本形与骨架:基本形就是构成图案的最基本的要素,基本形间的关系有分离、接触、覆盖、透叠、联合、减缺、差叠、重合。

骨架就如同坐标一样,用来把感性的想法理性的呈现。

先画骨架,再作图可以表现的很工整。

平面构成的表现手段:重复、近似、渐变、发射、特异、对比、立体空间、肌理、韵律。

平面构成理论就只有这些而已,多体会、多理解才是最重要的,融会贯通。

比如:万花丛中一点红,这个红就是特异,特异包括形、颜色、质感的变化。

色彩构成的概念色彩构成是构成基础训练中一个重要的组成部分,根据构成原理,将色彩按照一定的关系去组合,创造出(调配出)适合目的的美好色彩,这种创造过程,成为色彩构成。

一、色彩概念1、色彩的产生在完全黑暗中,看不到周围景物的形状和色彩,是因为没有光线,然而光线很暗的情况下,有人却看不清色彩,因为视觉器官不正常,(如色盲)或是眼睛过度疲劳。

在同种光线条件下,可以看到物体呈现不同的颜色,是因为物体表面具有不同的吸收光线与反射光线的能力。

反射光线不同会看到不同的色彩,。

因此,色彩的发生时光对人视觉和大脑发生作用的结果,是一种视知觉。

由此看来,需要经过光---眼---神经的过程才能见到色彩。

光通过以下三种形式进入视觉:光源光----光源(本身能发光)发出的色光(各种灯、太阳、月亮等)透射光----光源穿过透明或半透明的物体之后再进入视觉的光线。

透射光的亮度和颜色取决于入射光穿过被透射物体之后达到的光透射率和波长特征。

反射光----反射光时光进入眼睛的最普通形式,眼睛能看到的任何物体都是由于物体反射光进入视觉所致2、光源自己能发光的物体叫光源。

可分为两种:自然光----主要是阳光人造光----电灯、蜡烛等太阳光是最主要的研究对象3、物体色与固有色物体色----物体在特定光照下呈现的颜色,由它的表面和透射光两个因素决定,物体表面都具吸收本身颜色以外其它光的性能。

白色表面全部反射,黑色表面全部吸收日光:白色表面(全部反射)--呈现白色蓝色表面(吸收其他广,反射蓝光)--呈现蓝色红色表面(吸收其他广,反射红光)--呈现红色黑色表面(吸收全部)--呈现黑色但单色光照射有所不同:绿色光线:白色表面(全部反射)--呈现绿色红色表面(全部吸收)--呈现偏黑表面色黑色表面(全部吸收)--呈现黑色后边物体所呈现的颜色即物体色固有色----植物体在正常的白色日光下所呈现的色彩特征。

由于它最具有普遍性,所以在人们知觉中便形成物体色彩形象的概念,是相对的色彩概念。

色彩构成的四要素

色彩的构成主要包括色相、饱和度、明度以及色调等要素。

1.色相:是色彩的第一要素,即色彩的名称,如红、黄、蓝等。

不同的色相

发射不同波长的光波,各色相之间并没有明显的边界,它们可以形成一个无缝的圆环,即色相环。

2.饱和度:也称为纯度,表示色相中彩色成分所占的比例。

色彩的纯度越高,

色相越明确,反之则色相越弱。

饱和度用百分比来衡量,0%表示灰色,100%表示完全饱和。

3.明度:指色彩的明暗程度,也可以理解为色彩中黑、白、灰的纯度。

同一

波长中光的振幅越宽,色光的明度越高。

4.色调:是色彩构成中非常重要的一部分,它可以通过不同的色相、饱和度

和明度组合而成。

从色相角度可分为浅、深等色调倾向;从明度角度可分为浅、中、灰等色调倾向;从感情角度可分为冷、暖、华丽、古朴、高雅、轻快等色调倾向。

此外,还有CMYK颜色模式,这是一种减色模式,主要用于印刷。

其中,C代表青色,M代表品红色,Y代表黄色,K代表黑色。

这些要素相互作用,共同构成了丰富多样的色彩世界。

色彩构成设计的要素与技巧色彩构成设计是现代设计中的重要组成部分,它涉及到色彩的运用、搭配和组合等方面。

在进行色彩构成设计时,需要掌握一些要素和技巧,以确保设计的效果符合预期。

首先,色彩构成设计的要素包括色相、明度和饱和度。

色相是指颜色的基本属性,如红色、黄色、蓝色等。

明度是指颜色的亮度,而饱和度则是指颜色的鲜艳程度。

在进行设计时,需要充分考虑这些要素,以使色彩的搭配更加协调、平衡。

其次,色彩构成设计的技巧包括对比、调和和呼应。

对比是指通过不同颜色之间的差异来突出重点或表达某种情感。

调和则是指将不同颜色融合在一起,使整个设计更加和谐统一。

而呼应则是指在不同区域或元素之间使用相似的颜色,以增强整体感。

此外,在进行色彩构成设计时,还需要注意以下几点:1. 了解色彩心理学:不同的颜色有着不同的心理感受和象征意义,因此在进行设计时需要考虑目标受众的心理需求和情感反应。

2. 掌握色彩搭配原则:不同的颜色搭配会产生不同的效果,因此需要掌握一些基本的搭配原则,如冷暖色搭配、近似色搭配等。

3. 注重色彩平衡:色彩平衡是设计中的一个重要概念,它涉及到不同颜色之间的面积和位置关系。

通过合理的平衡设计,可以使整个设计更加和谐美观。

4. 考虑品牌形象:在设计时还需要考虑品牌形象的需求,如品牌标志的颜色、品牌形象的主题色等。

这些因素都需要在设计时进行综合考虑。

综上所述,在进行色彩构成设计时,需要掌握色相、明度、饱和度等要素,以及对比、调和、呼应等技巧。

同时还需要注意色彩心理学、搭配原则、平衡和品牌形象等方面的因素。

只有综合考虑这些因素,才能使色彩构成设计更加出色,达到预期的设计效果。

色彩三要素与色彩的分类色彩是生活中不可或缺的元素,不仅仅存在于自然界中,也渗透进了艺术创作、设计和日常生活的方方面面。

色彩的运用可以产生不同的情感和视觉效果,因此对于色彩的了解和运用显得尤为重要。

在色彩的研究中,有三个重要的要素,即色相、明度和饱和度,而色彩又可以分为原色、辅色和中间色三大类。

首先,色相是指色彩的种类和名称,也是描述色彩最基本的特征。

色相具有很强的感觉意义,可以被赋予不同的情感和象征意义。

常见的色相有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等,它们分别代表着不同的情感和形象。

例如,红色代表热情、活力和力量,而蓝色则代表冷静、深远和稳定。

在色彩的运用中,不同的色相可以搭配出各种各样的效果,在设计中起到突出和平衡的作用。

其次,明度是指色彩的亮度和暗度,即色彩的明暗程度。

明度的改变可以使色彩产生不同的层次和空间感。

亮度高的色彩给人一种明亮、活跃的感觉,而亮度低的色彩则给人一种沉稳、厚重的感觉。

在色彩的运用中,明度的搭配可以使画面更加丰富和生动。

例如,在描绘夜晚的画面中,运用暗色调可以更好地表现出夜晚的宁静和神秘感。

最后,饱和度是指色彩的纯度和鲜艳程度,即色彩的清浅和深浅程度。

饱和度的改变可以使色彩产生强烈的对比和冲击感。

饱和度高的色彩给人一种鲜艳、活跃的感觉,而饱和度低的色彩则给人一种柔和、温和的感觉。

在色彩的运用中,饱和度的搭配可以形成丰富的层次和对比,使画面更具有吸引力和表现力。

例如,在描绘春天的画面中,运用高饱和度的绿色可以更好地表现出春天的生机和活力。

除了色彩的三要素,色彩还可以根据不同的特点和组合方式进行分类。

首先是原色,即无法通过混合其他颜色得到的基本色彩。

原色包括红、黄、蓝,它们是色彩的基础,也是其他色彩的构成元素。

其次是辅色,即通过混合两种原色而得到的中间色彩。

辅色包括橙、绿、紫,它们具有鲜明的特点和丰富的表现力,常用于艺术创作和设计中。

最后是中间色,即由原色和辅色混合而得到的色彩。

影视色彩的构成要素(1)、美术角度——形色、光色、语境色A、所谓“形色”,指建构未来影片具体视象的本体色彩。

也就是说是指银幕造型世界的具体空间环境和人物艺术形象的本体色彩。

它们概含建筑色彩、环境色彩、道具色彩、装饰色彩、服装色彩、化装色彩、民族色彩、地域色彩、国家色彩(国旗、国徽、党旗、象征物等色彩)……具体讲,“形色”内容包括:建筑色彩——人物活动空间的建筑部分的本色;环境色彩——自然环境与人工环境的综合色彩;道具色彩一—陈设道具,随身道具的本质色彩;装饰色彩——空间里花草、幅帐、挂饰、地饰物等的貌色;服装色彩——单衣、暖衣、鞋帽等质色;化装色彩一—人物肤色与饰品的色泽;效果色彩一特殊情景下的空间环境、服装道具的“做旧”色彩及人物造型化装色彩。

如被焚烧的建筑、破损的道具、主观的色彩组织、疤脸和伤口等等。

B、所谓“光色”,指在光作用下的银幕视觉形象的色彩和色调。

也就是说经过美术师的总体设计和分场景设计,落实在图纸上的在光的作用和影响下单元场景,全片总体空间、人物整体艺术形象,画面色彩构成与色彩转换的气氛色彩和基调色彩。

具体讲,“光色”内容包括:场景色凋——单元场景空间的色彩主调;色彩基调——光作用下全片空间环境的色彩总调;气氛色彩——影片空间环境特珠气氛的色彩。

C、所谓“语境色”,特指构筑银幕视觉语言形象,并形成某种艺术风格和个性持征的色彩以及基调色彩。

也是指美术师对未来银幕世界的色彩语言的运用的形式表现的艺术想象和构思内容。

它们概含表现形式上的客观色彩(场景色调、色彩基调)、主观色彩(色彩转换、色彩重构、色彩节奏)等;色彩语言上的人物色彩,情调色彩、心理色彩、气氛色彩、音效色彩、社会内容上的时代色彩,历史色彩,民族文化色彩,地域文化色彩等等。

“语境色”内容大体包括:客观色彩——美术师对空间环境和人物形象诸造型色彩的真实再现;主观色彩—一美术师对空间环境和人物形象色彩主观想象的表现;人物色彩—一以主客观色彩成色调表现人物的思想、性格、情感、品行、心理、心灵的内容;民族文化色彩——经过集中概括,并强化了的不同民族的空间环境和人物的色彩倾向;地域文化色彩一一经过典型化了的不同国家、地区等的客观再现色彩和主观表现色彩;时代色彩——特定的以政治、经济、文化等状况为依据而划分的某个时期的代表性色彩;历史色彩一美术师对影片特定社会的发展过程的主观评判性色彩。

色彩构成要素1.色与光的关系没有光就没有色彩,光是人们感知色彩存在的必要条件,色彩来源于光。

红苹果反射红色光,而橘子反射橘色光,由于物体反射的光色不同,我们看到的物体的色彩也不同,并随着光的改变而变化。

在日光和灯光下看到的物体颜色有差别,在漆黑的夜晚却感受不到物体的颜色。

光具有波的特征,光反射到眼睛里时,波长不同决定了光的色相不同,能量决定了光的强度,波长相同能量不同,则决定了色彩明暗的不同。

只有波长380nm到780nm的辐射能引起人们的视感觉,这段光波叫作可见光。

在可见光谱内,不同波长的辐射引起不同的色彩感知。

1666年英国科学家牛顿发现,太阳光经过三棱角折射,投射到白色屏幕上,会显出一条美丽的光谱,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。

当白色经过三棱镜时,由于不同波长的折射系数不同,折射后投影在屏幕上的位置也不同,所以一束白光通过三棱镜可分解为七种不同的颜色。

日光中包含有不同波长的可见光,混合在一起并同时刺激我们的眼睛时,看到的是白光;在分别刺激我们的眼睛时,则会产生不同的色光。

被分解过的色光,再也不会被分解为其他的色光。

光谱中不能再分解的色光叫单色光。

由单色光混合而成的光叫作复色光,自然界的太阳、白炽灯和日光灯发出的光都是复色光。

可见光波长范围:光色波长(nm)红(Red) 780~630 700橙(Orange) 630~600 620黄(Yellow) 600~570 580绿(Green) 570~500 550蓝(Blue) 470~420 470紫(Violet) 420~380 4202.光源色温自行发光的物体叫作光源。

光源可分为自然光源和人造光源。

自然光源受外界条件影响,变化大,不易稳定,如太阳光。

人造光源有白炽灯、日光灯等。

不同的光源发光物质不同,光谱能量也有差别。

一定的光谱能量分布表现为一定的光色,对光源的光色变化,我们用色温描述。

色温是以温度的数值来表示光源颜色的特征。

色温是光源的重要指标,一定的色光具有一定的相对能量分布,色温用绝对温度“k”表示。

光源色温:光源色温(k)晴天室外光 13000全阴天室外光 650045度斜射日光 4800昼光色、荧光灯 65003.光源显色性人们经常在不同的环境下辨认颜色。

有些灯光的颜色与日光很相似,如荧光灯,但其光谱能量分布与日光却有很大的差别。

这些光谱中缺少某些波长的单色光成分。

人们在这些光源下观察到的颜色与日光下看到的颜色是有不同的,这就是光源的显色性变化。

同一种颜色在日光下显示得最准确,在其他的光源如灯光下会产生色彩偏差。

因此,用日光作为参照光源,将荧光灯、白炽灯等人工光源与其比较,颜色显示准确能力的强弱叫作光源的显色性。

显色性指数表示物体在光源下颜色变色的程度。

光源的显色性是由光源能量分布决定的。

日光、白炽灯具有连续光谱,连续光谱的光谱均有较好的显色性。

显色性直接影响着人们所观察到的物体的颜色准确性。

4.三原色物理学家大卫鲁伯特发现颜料原色只有红、黄、蓝三色,其他色彩都可以由这三种颜色混合而成。

法国染料学家席弗通过各种染料试验证实了这种理论。

1802年生理学家汤麦斯杨根据人眼睛的视觉生理特征提出了新的三原色理论。

他认为色光的三原色并非红、黄、蓝,而是红、绿、蓝紫。

这种理论又被物理学家马克思韦尔证实。

他通过试验,将红色和绿色混合产生了黄光,然后混入一定量的蓝紫光,结果呈现出白光。

此后,人们才开始认识到色光和颜色的原色及其混合规律是有区别的。

色光的三原色是红、绿、蓝紫,色料的三原色是品红、柠檬黄、湖蓝。

5.补色凡两种色光相加呈现白光,颜色相混呈现灰黑色,这两种色光或这两种颜色即互为补色。

颜色的补色关系与色光不同,互为补色的色光相混得白光,互为补色的颜料相混得灰黑色。

互补色相混,原则上可得到中性黑灰,实际上所得的是有色彩倾向的黑灰,而不同于黑白二色料混合后所得到的中性灰色。

因互补色色料混合后所得的黑灰是由无数细小的互补色颗粒组成,这些小颗粒对人眼视网膜中的补色感光视素作空间混合的感知。

而黑白二中性色料的混合所得的中性灰,是由无数黑、白小颗粒,只对人眼视网膜上黑白视素作空间混合的感知,所以二者是有区别的。

艺术设计常用混色的补色来提高或减弱色彩的鲜艳程度。

所以在调配颜色时,如果要保持色彩的鲜艳度,就必须避免调和带有补色关系的色彩。

为了减弱色彩的鲜艳度,则可调和具有补色关系的颜色。

6.色彩的表示法牛顿色相环。

简单的色彩早期表示方法。

把太阳七色光概括为六色,并把它们头尾相接,变成六色色环,在相邻的色彩之间加入间色变成十二色色环。

红、黄、蓝三原色位于一个正等边三角形的三个角所指处;而橙、绿、紫也正处于一个倒等边三角形的三个角所指处。

牛顿色相环的三原色中任何一种原色都是其他两种原色之间的补色。

我们用眼睛能辨别的色彩有成千上万种,这是一个庞大而复杂的体系,那么怎样才能更直观地查看色彩以及建立有效的色彩程序?因色彩受多元的要素影响,单一要素的变化可用平面延伸的结构表示,色立体模型的概念是用三维结构表示色彩的色相、纯度、明度变化。

色立体将色相秩序、纯度秩序、明度秩序按一定秩序排列。

它指示色彩的相近与渐变类别、对比、调和的变化;建立一个标准化的色立体色谱,设计者可在色立体中迅速而正确地查找到他想要的色彩。

但是现有色谱的色彩列举都不够详细,而设计所选择的色彩可能更细致微妙,不同设计行业的色彩产生的方式不同,表示色彩的方法不同,不同环境中的色彩与色立体模型化的色彩感受也是不同的。

奥斯特华德色立体。

德国物理化学家奥斯特华德曾于1909年得过诺贝尔奖。

1916年发表独创的奥斯特华德色彩体系。

他的理论是:1.黑色吸收所有光2.白色反射所有光3.纯色反射特定波长的光他将明度W-B分成8份,从上至下依次用a、c、e、g、i、1、n、p表示,a代表最明亮的白色,p代表最暗的黑色。

以明度为垂直中心轴形成等色相三角形,其顶点为纯色,上端为暗色,位于三角中间部分为含灰色。

奥斯特华德色彩体系于1923年制成色票,但奥斯特华德色相环不具有视觉上的等间隔性,色彩表达的细致程度不同。

孟塞尔色立体。

是美国色彩学家和画家孟塞尔在1905年创立的,以后经过数次修改,1929年和1943年又分别经美国国家标准局和美国光学会修订出版《孟塞尔颜色图册》。

孟塞尔色谱是根据颜色的视知觉特点所制定的标色系统。

目前国际上普遍采用该标色系统作为颜色的分类和标定的办法。

标准色票Pantone市面有售,Pantone的颜色图册包括两套样品,一套有光泽,一套无光泽。

孟塞尔色立体的特征是物体色彩三属性:色相、明度、纯度具有视觉等步的限制,垂直轴是明度,周围的圆周是色相,自垂直轴中心延伸的放射线是纯度,中心轴明度从白到黑分为11个等级,其色相环主要有10个色相组成:红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)以及它们相互的间色黄红(YR)、绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP)。

7.色彩的三属性色彩的三属性是指色彩具有的色相、明度、纯度三种性质。

三属性是界定色彩感官识别的基础,灵活应用三属性变化是色彩设计的基础。

色相。

色彩有色调变化,而这种色调倾向叫色相。

我们认识的基本色相为:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

在色彩理论中常用色环表示色相系列。

光谱两端的红和紫结合起来,使色相系列呈循环的秩序。

12色相环按光谱顺序排列为:红、橙红、黄橙、黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝绿、蓝、蓝紫、紫、红紫。

更加细致的色相环呈现着微妙而柔和的色相过渡。

明度。

明度指色彩的明亮程度。

色彩的明度,和它表面色光的反射率有关。

物体表面的光反射率越大,对视觉刺激的程度就越大,看上去就越亮,这一颜色的明度就越高。

明度最亮是白,最暗是黑。

色彩越靠向白,亮度越高;越靠向黑,亮度越低。

黑白之间不同程度的明暗强度划分,称为明暗阶度。

色彩有自身所具有的明度值,如黄色的明度较高,蓝紫色明度较低。

色彩也可以通过加减黑、白来调节明度。

白色物体属于反射率高的物体,在其他色彩中混入白色,可以提高混合色的明度。

黑色颜料属于反射率极低的物体,在其他色彩中混入黑色,可以降低混合色的反射率。

明度有一种单独存在的独立性,在色彩的结构中起着重要的作用。

黑白摄影只用单一的明度调子来表达物象,色相与纯度若脱离了明度则无法完整呈现。

纯度。

纯度指颜色的鲜艳程度,不同的色相不仅明度不同,纯度也不相同。

红色是纯度最高的色相,蓝绿是纯度最低的色相。

在观察中最纯的红色比最纯的蓝绿色看上去更加鲜艳。

黑白灰属无彩色系,任何一种单纯的颜色,若与无彩色系中的任何一色混合即可降低它的纯度。

色相除了拥有各自的最高纯度外,它们之间也有纯度高低之分。

通常可以通过一个水平的直线纯度色阶表确定一种色相的纯度量的变化。

在纯度色阶表的一端为该色相的最高纯度色,另一端是与该色相明度相等的无彩色灰色,中间是从最高纯度色至最低纯度色的系列,即将各色等量加灰。

在艺术设计中,色彩的色相、明度、纯度变化是综合存在的,色彩三属性的变化带来不同的色彩表现力。