证据法讲义4

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:5

国家开放大学最新《证据学》教学辅导(四)教学辅导:证据学主要教学内容及要求第七章证明概述教学内容第一节证明的概念及其历史沿革一、如何正确理解证明的概念二、人类历史上不同的诉讼证明制度三、证明的构成环节四、证明的相对性五、证明的种类第二节刑事、民事、行政诉讼中的证明一、三大诉讼证明的共同特征二、三大诉讼证明的差异教学重点:诉讼证明的构成和特征,以及刑、名、行三大诉讼证明的差异教学要求:1.了解诉讼证明沿革历史和诉讼地位。

2.领会诉讼证明的概念相对性和种类。

3.掌握诉讼证明的构成要素、特征,以及刑、民、行三大诉讼证明的异同第八章证明对象教学内容第一节证明对象的概念一、证明对象的概念二、证明对象的特征三、程序法事实、证据事实与证明对象第二节刑事、民事、行政诉讼的证明对象一、刑事诉讼的证明对象二、民事诉讼的证明对象三、行政诉讼的证明对象教学重点:"三大"诉讼证明对象的确定教学要求:1.了解程序法事实、证据事实与证明对象的关系。

2.领会证明对象的概念和特征。

3.掌握三大诉讼证明对象的范围。

第九章证明责任教学内容第一节证明责任概述一、证明责任的概念二、我国立法关于证明责任的立法规定三、证明责任制度的产生和发展四、英美法上的证明责任概念五、我国关于证明责任的理论研究第二节证明责任的性质和承担一、关于证明类的性质之不同见解二、刑事诉讼中证明责任之承担三、民事诉讼中证明责任之承担四、行政诉讼中证明责任之承担五、证明责任的倒置教学重点:证明责任的概念之不同理解,以及三大诉讼证明责任之异同。

教学要求:1.了解东西方国家关于证明责任的产生、发展和不同理解。

2.领会证明责任的性质。

3.掌握三大诉讼中证明责任的异同。

第十章证明标准教学内容第一节证明标准的概念和意义一、证明标准的概念二、法律规定证明标准的意义三、关于证明标准的理论探讨四、外国证明标准简介第二节我国诉讼中的证明标准一、我国刑事、民事、行政三大诉讼法中关于证明标准的规定二、外国证明标准的特点、要求及理论研究(关于"一元化标准"和"多元化标准"之争)三、在三大诉讼中关于证明标准运用中的主要问题教学重点:如何把握我国刑事、民事、行政诉讼中的证明标准。

自考证据法学章节讲义第一章:绪论证据法学的研究对象:包括证据法及其证明规则:证据及其证明力、证明力;证据的内容和形式的统一关系;证据制度及其传统文化背景;证据制度和经济制度、诉讼制度的关系;收集、审查、判断和运用证据证明案件事实的经验以及他们的规律。

第二章:证据制度概述一、三种证据制度的优缺点。

即神示证据制度、法定证据制度和自有心证证据制度。

二、新中国的证据法律制度第三章:证据的概念和意义一、证据的概念二、诉讼证据的基本特征:客观性、关联性和合法性第四章:证据的种类一、本章为重点章二、重点把握本章所列各种法定证据的概念、范围及对案件事实证明价值和作用、价值证明力的特点。

第五章:证据的种类一、本章为重点章二、1.证据分类的意义以及对办案实践的作用2.直接证据和间接证据第六章:证据的收集和保全收集和保全证据的规则和要求第七章:证明概述诉讼证据的构成和特征,以及对刑、民、行三大诉讼证明的差异。

第八章:证明对象三大诉讼证明对象的确定第九章:证明责任证明责任的概念之不同理解,以及三大诉讼证明责任之异同第十章:证明标准如何把握我国刑事、民事、行政诉讼中的证明标准第十一章:证据的审查判断一、辩证唯物主义认识论是审查、判断证据的武器二、证据是否确实、充分、合法是审查判断证据的核心。

第十二章:推定和司法认知法律上的推定和司法认知的范围第十三章:证据规则设置证据规则的必要性和可行性,以促进证据立法。

第一章绪论一、了解:1、证据制度及其传统文化背景2、证据制度和经济制度、诉讼制度的关系二、领会:1、证据的内容和形式的统一关系证据的内容是证据本身内在具有的证明能力,它具有客观实在性和关联性;证据的形式是证据在法律上所具有的外在表现方式和正当的获取手段。

证据的内容和形式具有对立统一的关系。

它们的对立体现在各自表现的内容不同;它们的统一表现于具有共同的目标-------查明案件的真实。

二者的一致,这当然是最理想的现实要求,但在司法实践中常常难以统一,主要是因为理论与实际结合上存在两个难以解决的问题:(1)证据材料内容真实,取证方式违法。

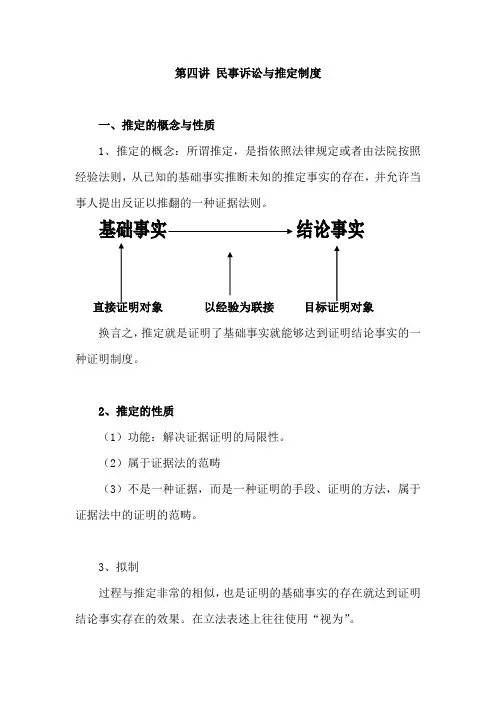

第四讲民事诉讼与推定制度一、推定的概念与性质1、推定的概念:所谓推定,是指依照法律规定或者由法院按照经验法则,从已知的基础事实推断未知的推定事实的存在,并允许当事人提出反证以推翻的一种证据法则。

直接证明对象以经验为联接目标证明对象换言之,推定就是证明了基础事实就能够达到证明结论事实的一种证明制度。

2、推定的性质(1)功能:解决证据证明的局限性。

(2)属于证据法的范畴(3)不是一种证据,而是一种证明的手段、证明的方法,属于证据法中的证明的范畴。

3、拟制过程与推定非常的相似,也是证明的基础事实的存在就达到证明结论事实存在的效果。

在立法表述上往往使用“视为”。

例如:《民法通则》第 66 条规定,本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,视为同意。

《民事诉讼法》第 84 条规定,对于下落不明的受送达人,自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。

拟制涉及实体法与程序法,但绝对不是推定,关键性的区别有两点:1、基础事实与结论事实之间的连接不是经验,而且基础事实与结论事实在逻辑上是没有必然联系的,这个过程所体现的不是依照人的逻辑思维对事实的推断,而是一种基于公共政策或者公共利益而强行建立的法律连接;2、正是基于上面第一点,拟制的事实是不可以推翻的,但推定的事实是可以推翻的。

二、推定的分类推定的分类方法很多,但对司法实践较有意义的分法为二分法,即将推定划分为法律上的推定和事实上的推定。

1、法律上的推定:以法律作为连接。

这种做法与推定的连接是经验这个说法并不矛盾,因为证据规则的产生都遵循一个从经验到规则这样一个归纳的过程。

法律上的推定只是将司法实践中一些成熟的推论以法律的形式固定下来而已,当然,之所以要用法律的形式固定下来,不单单因为经验的成熟,还会因为这种推定当中所蕴含的公共利益体现的急迫性。

例子:1、印度法上面的新娘死亡案件;2、中国立法:《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第31条:债务人停止支付到期债务并呈连续状态,如无相反证据,可推定为“不能清偿到期债务”。

第一章证据法学概述第一节证据法与证据法学一、证据法——广义、狭义概念:证据法是调整司法机关、当事人以及其他诉讼主体运用证据证明待证事实的法律规范的总称。

性质:1、程序法2、兼有程序法与实体法的性质3、独立的法律分支二、证据法学证据法学是研究证据法律规范和运用证据证明案件事实或其他法律事实的规则、方法和规律的学科。

1、狭义的证据法学、诉讼证据法学(刑事证据法学、民事证据法学、行政证据法学)2、广义的证据法学(诉讼证据法学、仲裁、公证、行政执法、监察等)第二节证据法学的研究对象一、古今中外的证据制度和证据理论二、现行的证据法律规范三、证据运用的司法实践四、诉讼证明的规则、方法和规律第三节证据法学的体系第四节证据法学的研究方法第五节证据法学与相邻学科的关系一、证据法学与诉讼法学的关系二、证据法学与民法学、刑法学的关系三、证据法学与犯罪侦查学、法医学的关系第二章证据制度的沿革第一节外国证据制度的沿革一、神示证据制度概念:——依据神意来判断案情的证据制度。

奴隶社会时期及欧洲封建社会前期、控告式诉讼方法:1、宣誓2、水审3、火审4、决斗5、十字证明评价——弊病:1、以主观唯心主义、宗教迷信为基础,不可能对案件事实作出正确的判断。

2、证明过程本身的不科学性。

3、历史阶段的局限性。

合理性:1、具有一定的心理基础。

2、利用人们对神灵的信服解决案情的真伪不明,有利于彰显裁判的公正与权威。

3、能够发挥司法解决纠纷、维护秩序的功能。

二、法定证据制度——形式证据制度——欧洲大陆中世纪——封建集权国家建立及诉讼结构变化概念:——法律根据各种证据的不同形式,对其证明力的大小以及如何运用和判断证据预先作出明文规定,法官审理案件必须据此作出判决,不得自由评断和取舍的证据制度。

特点:1、法律对各种证据的证明力大小以及对其判断、运用预先作出明文规定。

2、根据证据的形式而非证据的内容预先规定证据的证明力和判断运用证据的规则。

3、法官必须严格遵循有关证据证明力以及判断、运用规则,不得自由判断和取舍。

自考证据法学(大全)江伟主编绪论证据法与证据法学一、证据法的概念、宗旨和立法体例证据法:是指司法机关和诉讼当事人等确定事实真伪时应遵循的法律制度(民事诉讼证据法、行政诉讼法证据法、刑事诉讼证据法)证据法宗旨:1、证据法制度必须遵循宪法a/证据法制度的目的必须服从宪法的目的b/必须肯定当事人的程序主体地位c/应将宪法有关原则具体化2、证据法制度保障诉讼当事人的证明权3、证据法制度保障法院公正、及时地认定案件事实二、证据法律制度的发展历史第一次是以“神判”-----以“人证”为主的证明方法第二次是以“人证”------以“人证”和“物证”为主的证明方法西方国家证据法律制度的历史发展1、神示证据法律制度“神誓”、“水审”、“火审”、“决斗”、“卜卦”、“抽签”2、法定证据法制度是指法律预先规定各种证据的资格和证明力的规则,法官必须据此做出裁判的一种证据法律制度其一,各种证据的证明力及证据的收集和判断,均由法律预先明确规定,法官不得自由裁量。

其二,证据的形式化和等级性。

a/完全证据(被告人的自白)b/不完全证据(折半证据、四分之一、八分之一证据)证据的等级性常常体现为提供证据者的社会地位等级确定其提供证据的证明力其三,刑讯拷问是获取证据的方法(口供)被确认为最佳证据(证据之王)其四,对最终的事实认定,罪责的认定,刑罚的宣告规定了严格的证据要件对法定证据法律制度的评价肯定:其一,取代了神示证据法律制度的合理化方向的发展其二,严格规则有利于统一法治,防止法官专断其三,强调了规则的意义,并致力于规则的制定和运用缺陷:以经验代替一般规则,以法定的方式将不同的证据的不同证明力加以绝对化和等级化,强制法官对证据进行机械的、划一的评价,限制了法官合理的自由裁量权。

同时,刑讯逼供不仅招致背离事实真相,而且侵犯了被告人的人权。

3、自由心证证据法律制度自由心证原则要求:其一,对于证据的取舍及其证明力,由法官对具体案情根据经验法则、逻辑规则和自己的理性良知自由判断其二,法官形成内心确信,并据此认定案件事实。

第四讲民事诉讼与推定制度

一、推定的概念与性质

1、推定的概念:所谓推定,是指依照法律规定或者由法院按照经验法则,从已知的基础事实推断未知的推定事实的存在,并允许当事人提出反证以推翻的一种证据法则。

直接证明对象以经验为联接目标证明对象

换言之,推定就是证明了基础事实就能够达到证明结论事实的一种证明制度。

2、推定的性质

(1)功能:解决证据证明的局限性。

(2)属于证据法的范畴

(3)不是一种证据,而是一种证明的手段、证明的方法,属于证据法中的证明的范畴。

3、拟制

过程与推定非常的相似,也是证明的基础事实的存在就达到证明结论事实存在的效果。

在立法表述上往往使用“视为”。

例如:《民法通则》第 66 条规定,本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,视为同意。

《民事诉讼法》第 84 条规定,对于下落不明的受送达人,自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。

拟制涉及实体法与程序法,但绝对不是推定,关键性的区别有两点:1、基础事实与结论事实之间的连接不是经验,而且基础事实与结论事实在逻辑上是没有必然联系的,这个过程所体现的不是依照人的逻辑思维对事实的推断,而是一种基于公共政策或者公共利益而强行建立的法律连接;2、正是基于上面第一点,拟制的事实是不可以推翻的,但推定的事实是可以推翻的。

二、推定的分类

推定的分类方法很多,但对司法实践较有意义的分法为二分法,即将推定划分为法律上的推定和事实上的推定。

1、法律上的推定:以法律作为连接。

这种做法与推定的连接是经验这个说法并不矛盾,因为证据规则的产生都遵循一个从经验到规则这样一个归纳的过程。

法律上的推定只是将司法实践中一些成熟的推论以法律的形式固定下来而已,当然,之所以要用法律的形式固定下来,不单单因为经验的成熟,还会因为这种推定当中所蕴含的公共利益体现的急迫性。

例子:1、印度法上面的新娘死亡案件;

2、中国立法:《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第31条:债务人停止支付到期债务并呈连续状态,如无

相反证据,可推定为“不能清偿到期债务”。

《专利法》第57条第2款:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

可见,在我国立法中,法律上的推定非常常见,在表述上不一定会出现推定的字眼。

2、事实上的推定:并非以法律作为连接,而是由法官在个案中以法官的个人经验作为连接,体现了法官的司法经验,属于法官自由裁量权行驶的范畴。

法律依据:1992年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第一次明确规定了事实上的推定的概念。

《意见》第75条第3款规定,根据法律规定或已知事实,能推定出的另一事实,当事人无需举证。

而2002年4月1日起实施的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》进一步完善和加强了有关民事推定的规定。

《证据规定》第9条第1款第3项规定,根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则,能推定出的另一事实,当事人无需举证证明。

例子:小区停车场失车案。

法官经验在事实上的推定当中非常重要,故此法官选任制度必须非常注重经验。

年龄是一个重要的考察因素。

三、推定对举证责任分配的影响

1、法律上的推定:转移举证责任,因为法律上的推定的基础事实往往就是发生权利的一个要件事实,当事人只需要证明了那个要件事实,顺带就完成了对推定的基础事实的证明,对方当事人要想推翻,只能举出反证,举证责任由此而转移到对方当事人的身上。

2、事实上的推定:减轻举证责任,当事人仍然需要完成一个基础事实的证明,而这个基础事实一般不会与其他的要件事实重合,但毕竟比结论事实容易证明得多。

四、如何推翻推定

1、如何阻碍对方完成举证责任

法官

不信半信半疑相信

占优势盖然性高度盖然性

占优势盖然性:超过50%,美国马戏团案件。

高度盖然性:70%--80%

攻击的方法是使法官的心证退到证明标准之后

2、攻击点:(1)基础事实;(2)结论事实;(3)经验(仅适用于事实上的推定)如房屋伸缩缝案件。

五、利益衡量与事实上的推定

1、我国民事司法裁判规则的本质:与大陆法系国家与英美法系国家进行比较。

2、推定在我国举证责任分配体系中的地位

原则:罗森贝克法律要件分类说

例外:举证责任倒置

例外的补充:法官分配举证责任的自由裁量权与推定

3、平衡所考察的因素

(1)证明的难度,即有没有可能运用的更直接的证据来证明案件事实。

如果有的话一般不要使用事实上的推定。

(2)当事人的举证能力。

(3)社会的公共利益与公共政策。