最新--新课标-万有引力理论的成就 精品

- 格式:doc

- 大小:144.78 KB

- 文档页数:7

《万有引力理论的成就》学习任务单一、学习目标1、理解万有引力定律在天文学中的应用,如计算天体的质量、密度等。

2、掌握利用万有引力定律求解天体运动问题的方法。

3、了解万有引力定律在现代科学技术中的重要意义。

二、学习重难点1、重点(1)利用万有引力定律计算天体的质量和密度。

(2)理解并运用“环绕法”求解中心天体的质量。

2、难点(1)不同情况下万有引力的计算与应用。

(2)综合运用天体运动的规律和万有引力定律解决实际问题。

三、学习方法1、理论学习:认真学习万有引力定律的公式和相关概念,理解其物理意义。

2、实例分析:通过对具体天体运动问题的分析,掌握运用万有引力定律解题的方法。

3、小组讨论:与同学交流讨论,分享对难题的思路和见解,加深对知识点的理解。

四、学习内容(一)回顾万有引力定律1、万有引力定律的内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与这两个物体的质量的乘积成正比,与它们距离的二次方成反比。

2、公式:$F =G\frac{m_1m_2}{r^2}$,其中$G$为引力常量,$G = 667×10^{-11} N·m^2/kg^2$。

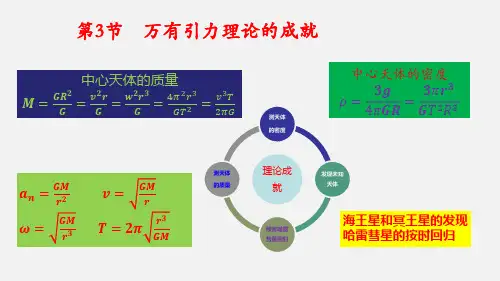

(二)计算天体的质量1、“环绕法”假设某一行星绕中心天体做匀速圆周运动,轨道半径为$r$,周期为$T$。

根据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{r^2} =m\frac{4\pi^2}{T^2}r$,可得中心天体的质量$M =\frac{4\pi^2r^3}{GT^2}$。

例 1:已知地球绕太阳公转的周期约为 365 天,日地平均距离约为15×10^11 m,试估算太阳的质量。

解:$T =365×24×3600 s ≈ 315×10^7 s$,$r = 15×10^{11} m$$M =\frac{4\pi^2r^3}{GT^2} =\frac{4×314^2×(15×10^{11})^{3}}{667×10^{-11}×(315×10^7)^{2}}kg ≈ 20×10^{30} kg$2、已知天体的半径$R$和表面重力加速度$g$在天体表面,物体所受重力近似等于天体对物体的万有引力,即$mg = G\frac{Mm}{R^2}$,可得天体的质量$M =\frac{gR^2}{G}$例 2:某星球的表面重力加速度约为地球表面重力加速度的 6 倍,半径约为地球半径的 2 倍,试估算该星球的质量。

万有引力理论的成就一、教学目标1.物理观念①了解万有引力定律在天文学上的应用,会用万有引力定律计算天体的质量、密度。

2.科学思维①通过学习测量计算天体质量、密度的方法,来体验科学的迷人之处。

3.科学探究通过未知天体的发现,使学生懂得理论来源于实践,反过来又可以指导实践的唯物主义的观点。

4.科学态度与责任①通过极限思想和数学知识的应用,体会学科知识间的联系,建立普遍联系的观点。

②体会应用知识的乐趣,感受物理就在身边,激发学生学习的兴趣。

二、教学重难点教学重点:了解万有引力定律在天文学上的应用。

教学难点:会用万有引力定律计算天体的质量、密度。

三、教学分析高一学生正处于从初中物理的定性分析到高中物理的定量讨论;从初中的形象思维到高中的抽象思维;从心理学的角度分析他们的一般能力已经具备,具有一定的观察力、记忆力、抽象概括力、想象力。

但其创造能力还比较欠缺,对于利用已有知识创造出新的概念、理论的能力很弱;在学习过程中对知识点的把握还不是很准确,数学的推理能力较弱;但学生对感性材料的认知能力较强,接受新知识的能力也很强.四、教学过程活动1【导入】(一).预习内容1.物体做圆周运动的向心力公式是什么?分别写出向心力与线速度、角速度以及周期的关系式。

2.万有引力定律的公式:__________。

3.画出两个图形:(1)地球,在图上标出地球的质量和地球的半径。

(2)日地系统,在图上标出太阳、地球的质量和太阳的半径,及日地距离。

4.如果一个球的半径为R,那么这个球的体积公式:________。

5通过预习,试写出本节课讲述了万有引力理论取得了哪几个方面的成就?同时并对自己在预习过程中没有解决的那部分进行标注(在括号中填写)(2)预习部分处理方法1.课件展示各小组的完成及得分情况,表扬做好的好的小组,鼓励得分较少的小组。

2.点评学生出错比较多的地方,找学生在电子白板上展示。

活动2【讲授】精讲点拨、合作探究1.科学真迷人----地球质量的测量在卡文迪许发现引力常量G之前,人们就知道了地球的半径R和地球表面的重力加速度g,试用G、R和g这三个物理量表示地球的质量M。

万有引力理论的成就★新课标要求(一)知识与技能1、了解万有引力定律在天文学上的重要应用。

2、会用万有引力定律计算天体质量。

3、理解并运用万有引力定律处理天体问题的思路和方法。

(二)过程与方法1、通过万有引力定律推导出计算天体质量的公式。

2、了解天体中的知识。

(三)情感、态度与价值观体会万有引力定律在人类认识自然界奥秘中的巨大作用,让学生懂得理论来源于实践,反过来又可以指导实践的辩证唯物主义观点★教学重点1、行星绕太阳的运动的向心力是由万有引力提供的。

2、会用已知条件求中心天体的质量。

★教学难点根据已有条件求中心天体的质量。

★教学方法教师启发、引导,学生自主阅读、思考,讨论、交流学习成果。

★教学工具有关练习题的投影片、计算机、投影仪等多媒体教学设备★教学过程(一)引入新课教师活动:上节我们学习了万有引力定律的有关知识,现在请同学们回忆一下,万有引力定律的内容及公式是什么?公式中的G 又是什么?G 的测定有何重要意义?学生活动:思考并回答上述问题:内容:自然界中任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小跟这两个物体的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比。

公式:F=G 221r m m .公式中的G 是引力常量,它在大小上等于质量为1 kg 的两个物体相距1 m 时所产生的引力大小,经测定其值为6.67×10—11 N ·m 2/kg 2。

教师活动:万有引力定律的发现有着重要的物理意义:它对物理学、天文学的发展具有深远的影响;它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来;对科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥秘建立了极大信心,人们有能力理解天地间的各种事物。

这节课我们就共同来学习万有引力定律在天文学上的应用。

(二)进行新课1、“科学真实迷人”教师活动:引导学生阅读教材“科学真实迷人”部分的内容,思考问题[投影出示]:1、推导出地球质量的表达式,说明卡文迪许为什么能把自己的实验说成是“称量地球的重量”?2、设地面附近的重力加速度g=9.8m/s 2,地球半径R =6.4×106m ,引力常量G=6.67×10-11 Nm 2/kg 2,试估算地球的质量。

《万有引力理论的成就》教学设计徽州一中胡根华【教材分析】本节教材简要介绍了万有引力理论在天文学上的重要应用,即“计算天体的质量”,“发现未知天体”。

教材首先通过“科学真是迷人”,在不考虑地球自转影响的情况下,认为地面上的物体所受重力和引力相等,进而得到只要知道了地球表面的重力加速度和引力常量,即可计算出地球的质量。

这种设计思路既给出了应用万有引力定律解决问题的一种思路,也展示了万有引力理论的魅力——“称量地球的质量”。

教材随后作为示范,以计算太阳质量为例,给出了运用万有引力定律计算天体质量的方法,思路清晰,表述规范。

最后从科学史的角度,简要介绍了亚当斯和勒维耶发现海王星的过程,都显示了万有引力理论的巨大成就。

因此,通过这一节课的学习,一方面要使学生了解运用万有引力定律解决问题的思路和方法,另一方面还要能体会到科学定律对人类探索未知世界的作用,激发学习兴趣和对科学的热爱之情。

【学情分析】学生在学习本节内容之前,已经学习了匀速圆周运动的相关知识,知道匀速圆周运动的向心力由合外力提供,初步掌握了利用牛顿第二定律和向心力表达式处理匀速圆周运动的方法。

在前一节又学习了万有引力定律,但不熟悉运用万有引力定律解决实际问题的思路和方法。

学生对天文学的研究方法相对比较陌生,不了解万有引力理论所取得的成就。

【教学设计思想】在本节课的教学中,有两条主线:一是引导和启发学生通过“称量地球的质量”,“计算天体的质量”的学习,明晰万有引力定律运用的思路和方法。

这是学生需要掌握的最基本的知识与技能。

二是通过“发现未知天体”、“成功预测彗星的回归”和“我国天文观测的成就”等史实材料的展示,提供给学生丰富的感性认识,让他们体会在科学技术高速发展的现时代,前辈科学家所做的巨大贡献和已经取得的成就的奠基作用,也让他们感觉到科学的美妙与科学定律发现的意义和价值,培养学生对科学的热爱。

这也是本教学设计的亮点所在,即最大限度地关注学生科学情感态度的培养和树立正确的科学价值观。

万有引力理论的成就一.教学目标1、知道万有引力定律在天文和航天领域发挥的巨大作用.2、会用万有引力定律计算天体的质量3、体会科学规律对人类探索和认识未知世界的意义.二.教学重点万有引力定律及在天文和航天领域发挥的巨大作用.三.教学难点万有引力定律的应用方法四.教学过程㈠.自主学习1.天体质量的计算通过天文观测到某行星的一个卫星运动的周期为T,轨道半径为r,若把卫星的运动近似看成匀速圆周运动,试求出该行星的质量。

2.测天体表面(附近)的重力加速度(1)天体表面的重力加速度(2)天体上空h高处的重力加速度3.发现末知天体如海王星和冥王星的发现㈡、过程与方法例1:已知引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是(BCD )A.地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离B.月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离C.人造地球卫星在地面附近绕行的速度和运行周期D.若不考虑地球自转,已知地球的半径及重力加速度例2:登月火箭关闭发动机后在离开月球表面112km的空中沿圆形轨道运行,周期是120.5min,月球的半径是1740km,根据这些数据计算月球的质量和平均密度.7.16×1023kg2.7×103kg/m3例3:两颗靠得很近的天体,离其他天体非常遥远,它们以其连线上某一点O为圆心各自做匀速圆周运动时,两者的距离保持不变,科学家把这样的两个天体称为“双星”,如图所示,设双星的质量分别为m1和m2,他们之间的距离为L。

求双星运行轨道半径r1和r2以及运行的周期T.㈢.课堂练习1、若有一星球密度与地球密度相同,它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍则该星球质量是地球质量的(D )A、0.5倍B、2倍C、4倍D、8倍2、若有一艘宇宙飞船在某一行星表面做匀速圆周运动,设其周期为T,引力常量为G,那么该行星的平均密度为( B )A、π32GTB、23GTπC、π42GTD、24GTπ3、为了估算一个天体的质量,需要知道绕该天体做匀速圆周运动的另一星球的条件是( AC )A 、运转周期和轨道半径B 、质量和运转周期C 、线速度和运转周期D 、环绕速度和质量4、在某行星上,宇航员用弹簧称称得质量为m 的砝码重量为F ,乘宇宙飞船在靠近该星球表面空间飞行,测得其环绕周期为T ,根据这些数据求该星球的质量。

万有引力理论的成就教学设计

一、教学分析

1 课标要求:知道万有引力定律。

认识发现万有引力定律的重要意义,体会科学定律对

人类探索未知世界的作用。

2 学习对象分析

1) 学生的年龄特点和认知特点

高一的学生学习兴趣浓厚,他们的观察不只停留在一些表面现象,具有更深层次的

探究愿望。

在思维方式上由初中形象思维为主向高中抽象思维为主过渡。

2)学习者在学习本课之前应具备的基本知识和技能

知道万有引力定律及其应用条件,圆周运动相关知识。

3、学习者在即将学习的内容前已经具备的水平。

学生知道知道万有引力定律,引导学生把万有引力定律应用在天文学上。

3 教学内容分析

本节教材先介绍通过万有引力计算地球质量,让学生体会万有引力的神奇。

再介绍天体质量的计算,最后介绍发现未知天体的应用。

体会科学定律对人类探索未知世界的作用。

二、教学目标

1知识与技能目标

1)给出地球到太阳的距离能根据万有引力定律计算太阳的质量

2)了解万有引力在发现未知天体的作用

2过程与方法目标

通过了解万有引力在天文学上的应用体会科学定律对人类探索未知世界的作用。

3情感态度与价值观

了解并体重物下落与天体运动的多样性与统一性,知道万有引力定律对科学发展所起的重要作用,关注并思考与物理学相关的热点问题,有可持续发展的意识,能在力所能及的范围内,为社会的可持续发展做出贡献。

学习活动组织

四、教学(学习)过程(活动)设计

一) 地球质量的计算

在质量为M 、半径为R 的地球表面上,如果忽略地球自转的影响,质量为m 的物体的重力加速度g ,可以认为是由地球对它的万有引力产生的.由万有引力定律和牛顿第二定律有:

mg R Mm

G

=2

则该天体表面的重力加速度为:2

R GM

g =

由此式可知,地球表面的重力加速度是由地球的质量和半径决定的.而又因为地球是椭球的赤道的半径大,两极的半径小,所以赤道上的重力加速度小,两极的重力加速度大.也可让学生发挥得:离地球表面的距离越大,重力加速度越小.

二) 天体质量的计算

应用万有引力定律可以计算天体的质量.基本思路是:根据行星(或卫星)运动的情况,求出行星(或卫星)的向心加速度,而向心力是由万有引力提供的,这样,列出方程即可求得中心天体(太阳或行星)的质量.

假设m′是太阳的质量,m是某个行星的质量,r是它们之间的距离,T是行星公转的周期,那么行星做匀速圆周运动所需的向心力为

由此可以解出

天体的质量是很难直接测量的,牛顿提出万有引力定律以后,人们发现可以应用万有引力定律来计算天体的质量。

我们可以用这样的方法计算出太阳的质

量。

地球绕太阳的运动,可以近似看作匀速圆周运动,向心力为:

太阳对地球的引力,即向心力。

要测出地球绕太阳运动的轨道半径和周期就可以求出太阳的质量了。

三)协作探究:搜集太阳系九大行星的有关参数计算下列质量。

1怎样计算地球质量?有几种方法?

2怎样计算月球质量?

3怎样计算土星质量?怎样计算土卫六的质量?

4怎样计算木星质量?

5怎样计算火星质量?

6怎样计算水星质量?

7怎样计算金星质量?

8怎样计算天王星质量?

9怎样计算海王星质量?

10怎样计算冥王星质量?

太阳与九大行星数据对照表(赤道直径以地球直径6370公里为一单位)

四)发现未知天体

海王星的发现是应用万有引力定律取

得辉煌成就的例子.

在18世纪,人们已经知道太阳系有7

个行星,其中1781年发现的第七个行星

──天王星的运动轨道,总是同根据万有引力定律计算出来的有比较大的偏离.当时有人推测,在天王星轨道外面还有一个未发现的行星,它对天王星的作用引起了上述偏离.英国剑桥大学的学生亚当斯和法国年轻的天文爱好者勒维列根据天王星的观测资料,各自独立地利用万有引力定律计算出这颗新行星的轨道.1846年9月23日晚,德国的加勒在勒维列预言的位置附近发现了这颗新行星.后来,天文学家把这个行星叫做海王星.

用同样的方法,在1930年3月14日,人们发现了太阳系的第9个行星──冥王星.

海王星、冥王星的发现,显示了万有引力对研究天体运动的重要意义.

五、教学结构流程的设计

六、学习评价设计。