肝片形吸虫

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:15

羊肝片吸虫病的诊断及防治羊肝片吸虫病是一种由于感染寄生蚴形吸虫而引起的传染病,它主要影响了绵羊、山羊和牛等动物。

本文将介绍羊肝片吸虫病的诊断方法和防治措施。

1. 临床症状观察:羊肝片吸虫病潜伏期长,临床症状较为隐蔽。

但是慢性感染的羊可能表现出食欲不振、消瘦和贫血等症状。

2. 羊肝片检查:羊肝片检查是诊断羊肝片吸虫病的主要方法。

该检查方法是通过取出羊的肝脏组织并进行显微镜观察,以发现是否存在吸虫卵。

3. 血液学检查:通过对羊的血液进行检查,可以观察到羊体内是否存在寄生虫引起的贫血等症状。

4. 皮内试验:羊肝片吸虫病的诊断也可以通过对羊进行皮内试验来进行。

该试验可以通过将吸虫抗原注射到羊体内,观察是否引发羊体内产生抗原抗体反应来判断是否感染了寄生虫。

5. 其他检查方法:还可以进行其他辅助检查方法,如超声波检查、X光检查等,以获得更准确的诊断结果。

1. 环境卫生管理:加强对养殖环境的卫生管理,保持圈舍的清洁卫生,减少感染源的存在。

2. 隔离治疗:对于疑似感染的羊进行隔离治疗,避免感染传播。

3. 药物治疗:羊肝片吸虫病的主要治疗方法是使用抗寄生虫药物进行治疗。

常用的药物包括吡喹酮、三氯乙胺等,通常需要连续用药1-2周。

4. 养殖规范:加强对羊的养殖管理,定期进行驱虫和体检,及时发现并治疗患病的羊。

5. 免疫预防:可以在羊群中实施免疫措施,使用吸虫疫苗对羊进行预防,减少感染的风险。

6. 合理饲养:合理饲养管理,确保羊的饲料营养充足,增强羊的免疫力,减少感染的机会。

7. 定期检测:定期对羊进行检测,及早发现肝片吸虫病的感染情况,采取相应的防治措施。

总结:羊肝片吸虫病的诊断主要依靠羊肝片检查和血液学检查等方法,防治措施主要包括环境卫生管理、药物治疗、养殖规范、免疫预防等。

通过合理的防治措施和养殖管理,可以有效预防和控制羊肝片吸虫病的传播和流行。

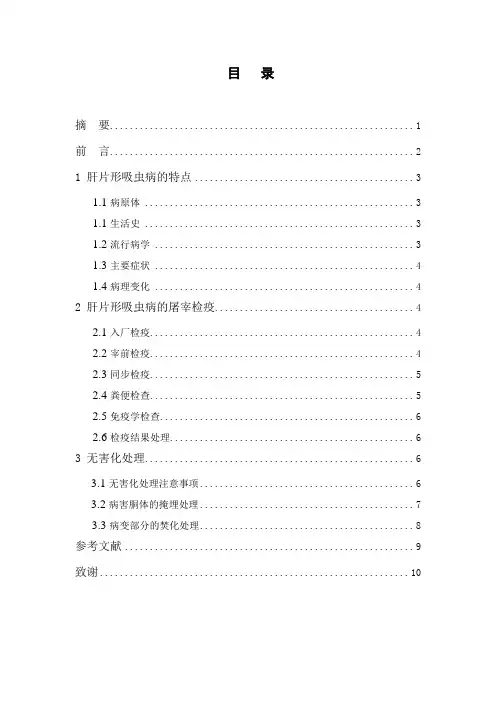

目录摘要 (1)前言 (2)1 肝片形吸虫病的特点 (3)1.1病原体 (3)1.1生活史 (3)1.2流行病学 (3)1.3主要症状 (4)1.4病理变化 (4)2 肝片形吸虫病的屠宰检疫 (4)2.1入厂检疫 (4)2.2宰前检疫 (4)2.3同步检疫 (5)2.4粪便检查 (5)2.5免疫学检查 (6)2.6检疫结果处理 (6)3 无害化处理 (6)3.1无害化处理注意事项 (6)3.2病害胴体的掩埋处理 (7)3.3病变部分的焚化处理 (8)参考文献 (9)致谢 (10)寄生于牛、羊等家畜的肝脏胆管中的寄生虫病。

又称为“肝蛭”。

主要为牛、羊等家畜感染,可感染人类。

给畜牧业生产造成经济损失,可感染人类。

本文着重介绍按照屠宰检疫规程对肝片形吸虫的检疫及病害部分的无害化处理。

最大限度地杜绝了该病的发生,以保让人民群众吃上“放心肉”,远离病害。

关键词肝片形吸虫;屠宰;检疫;无害化处理寄生于牛的肝脏胆管中所引起的一种较为严重的寄生虫病。

又称为“肝蛭”。

主要为牛、羊等家畜感染,偶可感染人类,表现发热、肝区疼痛、肝脏肿大并有压痛、末梢血液酸性粒细胞明显增多等临床征象。

多流行于夏、秋季,常呈地方流行性,对幼畜危害严重。

本病可引起牛急性、慢性肝炎和胆管炎,同时伴发全身性中毒和营养障碍,最后因衰竭而死亡,死亡率较高,给畜牧业生产造成经济损失。

本病遍及世界各地,牧区的家畜发病率较高,牛、山羊、绵羊、马、骆驼等易感染。

人因生吃带囊蚴的水生植物、含嚼水草或饮用含囊蚴的河水偶被感染,多为散发。

法国、英国、原苏联、古巴等国报道的病例较多。

据WHO1979年的资料记载,秘鲁某些村庄中15岁以下儿童的感染率达4.5~34%,马拉维个别地区的感染率为2.4%。

中国至1983年已报道数十例,分散于东北、内蒙古、山东、江西及两广等地。

羊肝片吸虫病是严重危害反刍动物的蠕虫病。

以引起急性或慢性肝炎、胆管炎,并伴有全身中毒现象与营养障碍等症状为主要特征。

肝巨片形吸虫肝巨片形吸虫(Clonorchis sinensis)是一种寄生在人类和某些动物的肝脏中的吸虫。

它是一种寄生虫,长约10至25毫米,形状呈片形,所以被命名为肝巨片形吸虫。

这种寄生虫主要通过感染含有寄生虫卵的生食或半生食的鱼类而传播。

肝巨片形吸虫常见于亚洲地区,尤其是中国、韩国、越南和日本等地。

人们通常在进食没有经过充分加热的鱼类,特别是淡水鱼时,可能被感染肝巨片形吸虫。

这种寄生虫的成虫寄生在人体的胆管中,产卵后随着粪便排出体外。

肝巨片形吸虫的卵可以通过污染的水源传播给其他动物,继而形成寄生虫的周期。

肝巨片形吸虫感染对人体健康带来很大的威胁。

虫卵可以进入人体肝脏和胆囊,长期的感染会导致慢性肝炎、胆石症、胆囊炎和胆管癌等严重的疾病。

据统计,全球范围内每年有近3000万人感染肝巨片形吸虫,并且这种寄生虫已经被世界卫生组织列为华南地区最重要的寄生虫感染病之一。

预防和治疗肝巨片形吸虫感染至关重要。

预防措施包括避免食用未经完全加热的鱼类,特别是淡水鱼,以及确保饮用水源的卫生安全。

另外,在水产养殖和捕捞行业中,应加强卫生管理,控制肝巨片形吸虫的传播。

对于已经感染的人,在饮食中应增加蔬菜和水果的摄入,减少对寄生虫的生存环境提供。

同时,使用相关抗寄生虫药物进行治疗也是必要的。

目前主要使用的抗寄生虫药物有吲哚美辛、喹硫平和虫唑环酮等。

肝巨片形吸虫感染的诊断主要通过病史询问、临床症状分析以及虫卵的检测。

临床症状包括腹痛、胆囊不适、黄疸和消化不良等。

虫卵检测可通过检查粪便或胆囊重度感染患者的胆汁来进行。

一旦诊断出肝巨片形吸虫感染,及时采取治疗措施非常重要。

总的来说,肝巨片形吸虫是一种严重的寄生虫感染疾病,对人体健康造成了很大危害。

为了预防和控制该病的传播,人们应该加强对饮食和水源的卫生管理,同时提高对肝巨片形吸虫感染的认识和了解。

只有通过科学的预防和治疗措施,我们才能最大程度地减少肝巨片形吸虫感染的发生和传播。

肝吸虫卵形态特征肝吸虫,又称肝片吸虫,是一种寄生于人和动物的寄生虫,是引起肝片吸虫病的病原体。

肝吸虫卵是肝吸虫成熟个体的产物,通过粪便排出体外,进一步传播给其它寄主。

了解肝吸虫卵的形态特征对于疾病的诊断、预防和控制具有重要意义。

以下是有关肝吸虫卵形态特征的相关参考内容。

1. 大小和形状:根据研究资料,肝吸虫卵通常呈椭圆形或卵形,大小约为75-120微米长和45-70微米宽。

一些文献还报告了略大的卵的存在,有时可达到150微米长。

2. 外壳和颜色:肝吸虫卵是由外壳包裹的,通常呈黄褐色或深褐色。

外壳通常较厚,有些文献还描述了一个内壳和外壳的结构。

3. 卵壳的纹理和形态特征:肝吸虫卵壳的纹理和形态特征是其鉴定的重要依据。

肝吸虫卵表面通常有棘突或纹路,形成斑点状和橄榄核状的特征。

棘突通常是细长的刺状突起,有时可以很粗糙。

4. 内部结构:肝吸虫卵内部一般包含一个发育中的肝吸虫胚胎或幼虫,该胚胎或幼虫称为激动幼虫。

激动幼虫是下一代肝吸虫的前体,通常具有特殊的染色性。

5. 形态差异:肝吸虫卵的形态特征还可能出现一定的差异。

不同地理区域的肝吸虫卵可能有些许的差异,这与蛋白质组成和遗传变异有关。

另外,肝吸虫感染的不同阶段也可能导致卵形态的差异。

为了确诊肝吸虫病,医生通常需要进行粪便检查来寻找肝吸虫卵。

通过观察卵的形态特征,可以确定患者是否感染了肝吸虫。

此外,肝吸虫卵的形态特征还为流行病学研究提供了有关肝吸虫传播途径和寄主普遍性的重要信息。

以上是有关肝吸虫卵形态特征的相关参考内容,从卵的大小和形状、卵壳的颜色和纹理、内部结构以及形态差异等方面进行了介绍。

这些特征对于肝吸虫病的诊断、预防和控制都有着重要的意义。

2021年第01期(2)牛羊在出现食道阻塞后,必须立即对其抢救,以防延误了最佳的治疗时机。

(3)需要注意有效区分牛羊食道阻塞、流涎疾病、原发性瘤胃臌气、咽炎以及其他食道疾病。

(4)做好块状类饲料的保管以及加工工作,与此同时避免牛羊误食任何异物。

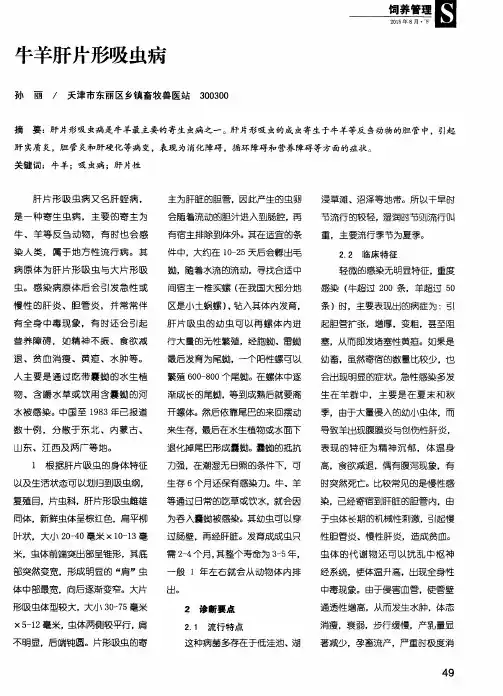

参考文献[1]陈绍梅,等.牛羊食道阻塞的治疗与预防[J ].中国畜牧兽医文摘,2012,28(2):141.[2]边旺.牛羊食道阻塞的治疗方法[J ].畜牧兽医科技信息,2019(8):75.[3]禹金山.食道内打气治疗马、牛、羊食道阻塞[J ].畜牧兽医杂质,2015,34(4):155.草食动物牛肝片吸虫病是牛的主要寄生虫病之一,是由复殖目片形科片形属的肝片形吸虫寄生在牛的肝、胆管和胆囊中引起。

肝片形吸虫存在于全国各地,尤以我国北方较为普遍。

本病常呈地方性流行,能引起急性或慢性肝炎和胆管炎,并伴发全身性中毒现象和营养障碍,危害严重,特别是对幼牛,可引起大批死亡。

慢性病程会造成牛消瘦、发育障碍,生产力下降,给畜牧业经济带来巨大损失。

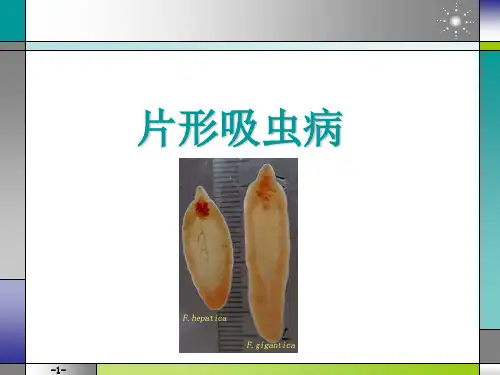

1病原体肝片形吸虫也叫肝蛭或柳叶虫,新鲜虫体棕红色,固定后灰白色,被覆扁平,柳树叶状。

虫体的最前端有一个锥状突起叫“头锥”,头锥的底部变宽叫“肩”,肩部以后逐渐变窄,虫体的体表有许多皮棘。

消化器官有口、咽、食道、两条肠管,呈高度外分支状,雌雄同体。

2流行病学片形吸虫的终末宿主主要是反刍动物,中间宿主是淡水螺,肝片形吸虫的主要中间宿主为小土窝螺和斯氏萝卜螺。

牛在饮水或吃草时吞食囊蚴而感染,在胃液的作用下脱去囊壁,释放出蚴虫,蚴虫经过三条途径到达寄生部位,即穿透肠壁,进入腹腔,经肝包膜到达肝脏、胆管;入肠壁血管,随血循环到达肝门静脉;逆胆汁由胆管口上行。

从吃入囊蚴到发育为成虫共需要3~4个月,成虫的寄生期限为3~5年。

本病危害严重,分布广泛,但多呈地方性流行。

本病的流行与外界自然条件关系密切,感染季节为水草茂盛的夏秋季节。

虫卵在低于12℃时便停止发育,对高温和干燥敏感。

羊肝片吸虫病的症状及其防治方法肝片吸虫病能引起急性或慢性珠肝炎和胆囊炎,尤其对幼畜危害相对严重,发育不良或引起大批死亡。

下面我们了解一下羊肝片吸虫病的症状及其防治方法。

一、羊肝片吸虫病的临床症状

春未至夏秋季发病率较高。

病初体温升高,精神沉郁,食欲减少或废绝,腹泻。

可视粘膜苍白,严重贫血,逐渐消瘦,生长发育弛缓,病畜被毛粗乱,眼脸、胸腹下水肿。

本病一般伴有腹泻,粪便呈粥样,或便秘和腹泻交替发生。

病畜极度衰竭而发生死亡。

二、肝片吸虫病的病理变化与诊断

肠壁和肝组织损伤,肝肿大,肝包膜上有纤维素沉积,引起慢性胆襄炎、慢性肝炎和贫血。

诊断要点根据临床症状,流行病学特点,

粪便及解剖等综合进行判定。

三、羊肝片吸虫病的防治与治疗

1、注意羊饮水和饲草卫生,定期对圈舍消毒和动物进行驱虫。

2、驱治肝片形吸虫的药物,应首选肝蛭净注射液。

因肝蛭净注射液是目前较为理想的牛、羊肝片吸虫病驱治药物。

它具有高效、低毒、使用方便、用量少等优点,现已取代四氯化碳、六氯乙烷和硫双二氯酚而成为最有效、常用的治疗肝片吸虫病药物。

其用量为:绵羊每l0千克体重肌肉注射2ml。

牛每20千克体重肌肉注射2ml,春末和秋季各一次。

3、用中草药治疗:赤芍20克,贯众、森通各l8克,槟榔、龙胆各30克,泽泻l0克,厚朴l5克,豆蔻l5克,甘草l0克,水煎服。

牦牛、羊用量减半。

肝片形吸虫肝片形吸虫肝片形吸虫是一种寄生在牛、羊和其它哺乳动物胆管内的常见寄生虫。

人亦可感染。

肝片形吸虫与姜片虫的成虫和虫卵在形状、颜色和大小方面都十分相似。

肝片形吸虫主要形态特征为虫体前端有明显突出的头锥;体表密布细小棘刺;腹吸盘不及姜片虫的发达;肠支有很多分支,呈树枝状;睾丸高度分支,前后排列在虫体中部。

虫卵的形态特征:纵径比姜片虫略长(130-150mm);卵盖略大;卵壳周围可见胆汁染色颗粒附着;胚细胞较易见到。

肝片形吸虫-形态属片形科的另一种大型吸虫。

虫体大小为2-5cm×0.8-1.3cm,头锥明显,口吸盘位于头锥的前端,腹吸盘较小,位于头锥基部,肠支呈树枝状。

睾丸两个,高度分支,前后排列,位于虫体中部。

虫卵椭圆形,淡黄褐色,130-150µm×62-90µm,卵壳薄,一端有小盖,卵内充满卵细胞和卵黄细胞。

肝片形吸虫-生活史成虫寄生在牛、羊及其它哺乳动物胆道内。

中间宿主为椎实螺类,在中国以截口土蜗为最重要。

虫卵随终宿主胆汁入肠道,并随粪便排出,在适宜湿度的水中,卵内发育为毛蚴,毛蚴逸出后进入中间宿主经过一代胞蚴及两代的雷蚴发育后,逸出的尾蚴在水草等物体表面结囊。

囊蚴被终宿主吞食后,后尾蚴穿过肠壁,经腹腔侵入肝,也可经肠系膜静脉或淋巴管进入胆道。

整个生活史过程约10-15周。

成虫在绵羊体内可存活11年,牛体内存活期短,为9-12个月,在人体内的寿命可长达12年。

肝片形吸虫-致病性病理变化的程度主要与穿过小肠壁和侵入肝胆管的虫数有关。

肝片形吸虫童虫在体内移行可引起组织损伤性的炎症性改变,在肝一般表现为损坏性肝炎;进入胆管后由于虫体长期的机械性和化学性刺激,可引起慢性胆管炎和胆管上皮细胞增生的病变以及慢性肝炎和贫血等。

化学因素中了解得比较多的是本虫代谢产物中的脯氨酸。

测定结果表明感染后25天胆汁中脯氨酸浓度可增高4倍,成虫寄生时甚至可增高万倍以上。

人体肝片形吸虫病在急性期一般表现为高热与腹痛,多数病人都有胃肠症状,如呕吐、胀气、腹泻、便秘等,也可有肝、脾肿大。

一起牛肝片形吸虫病的诊治体会牛肝片吸虫病是由片形科片形属的肝片吸虫或大片形吸虫寄生于牛的肝脏胆管中所引起的一种较为严重的寄生虫病。

多流行于夏、秋季,常呈地方流行性,对幼畜危害严重。

本病可引起牛急性、慢性肝炎和胆管炎,同时伴发全身性中毒和营养障碍,最后因衰竭而死亡,特别是1.5岁以下的幼龄牛,死亡率较高,成年牛不易死亡,给畜牧业生产造成一定的经济损失。

一、症状急性感染多发于夏末和秋季,系短时间内遭受严重感染所致,病势猛,可引起患牛突然死亡,但此类型较少见。

临床上多呈慢性经过,患牛逐渐消瘦,被毛粗乱,易脱落,粘膜苍白,贫血,食欲减少,反刍不正常,继而出现周期性瘤胃胀气或前胃弛缓,便秘与下痢交替发生,到后期下颌、胸下出现水肿,触诊水肿部呈波动状或捏面团样感觉,无热痛。

患畜即使在良好的饲养条件下也日渐消瘦,母牛发生流产,如不治疗常引起死亡。

二、发病原因及病理变化本病是由肝片吸虫或大片形吸虫寄生在牛肝脏胆管内产出虫卵,虫卵随胆汁进入消化道与粪便混合,最后随粪便一起排出牛体外,入水后经10~25天孵化出毛蚴,毛蚴在水中游动,钻人中间宿主椎实螺体内,在椎实螺体内发育最后成尾蚴。

尾蚴在水中游动一个短时期后,即附着于草上或就在水面上脱去尾部形成囊蚴。

牛采食了带有囊蚴的草或饮水后,囊蚴的被膜在消化道中被溶解,此后幼虫沿胆管或穿过肠壁和肝实质到肝脏胆管内寄生。

然后刺激胆管、肝细胞或微血管,引起急性肝炎和肝出血、肝肿大,肝硬变,胆管扩张,管壁增厚并纤维化或钙化,同时虫体分泌一种有毒物质引起肝炎,毒素进入血中引起红细胞溶解,发生全身中毒、贫血、浮肿、消瘦等症状。

三、发病案例2010年6月5日,我县雉街乡拉夫村养牛户韩某养牛20头,已死亡3头,其中当日死亡1头,死亡牛主要是食欲差,逐渐消瘦,被毛粗乱,先便秘后下痢并带血。

用过青霉素、磺胺、痢霸等药无疗效。

现有4头牛有类似症状。

通过驱虫,半个月后病牛逐渐好转。

1、症状:患牛消瘦,被毛粗乱,易脱落,粘膜苍白,贫血,食欲减少,反刍不正常,出现周期性瘤胃胀气或前胃弛缓,便秘与下痢交替发生,下颌、胸下出现水肿。

牛肝片吸虫病的治疗方法牛肝片吸虫病在秋季多发,不过这个时候发病,往往牛症状不明显,在进入冬季后症状会越来越明显。

该病严重危害牛的健康生长,造成养牛场经济损失,患肝片吸虫病的牛,治疗时应根据病牛实际情况,选择适合的治疗方案。

一、牛肝片吸虫病的病原牛肝片吸虫病的病原是肝片吸虫。

肝片吸虫是复殖目片形科片形属的一种吸虫。

成虫虫体呈片状,外观如同树叶,背腹部扁平,存活时为棕红色,固定处理后呈灰白色。

虫体长度在21~41mm,宽度在9~14mm。

体表存在小的皮棘,且棘尖非常锐利。

虫体前端生有一个锥状突,呈三角形,由低部向两侧扩展形成“肩状”。

锥状突起的前端生有口吸盘,呈圆形,直径在Imm左右。

另外,口吸盘的后方是腹吸盘,且相对较大。

肝片形吸虫通常寄生在机体的胆管内,并在此处产卵,虫卵会经由粪便排到体外。

当环境温暖潮湿,水分适宜的条件下,虫卵能够发育成为毛蚴,并在水中游动侵入到中间宿主椎实螺的体内,然后继续发育成为尾蚴,由于毛蚴需要长达50~80天的发育时间,且一个毛蚴能够发育成为100个,甚至千个以上的尾蚴。

尾蚴会从螺体内排出,并快速发育成为囊蚴,即可在水中游离,也可黏附在水草上当肉牛在饮水或者食草时食入囊蚴而发生感染。

囊蚴**终侵入到肝胆管继续发育成为成虫,该过程需要2~4个月左右的时间才能够完成。

成虫能够存活3~5年,但通常1年左右就会从机体内自然排除。

二、牛肝片吸虫病的症状表现病牛体质状况、体内寄生虫体数量以及虫体分泌毒素的能力不同,使其表现出不同的临床症状。

病牛通常呈慢性经过,表现出体质逐渐消瘦,食欲减退,消化紊乱,瘤胃蠕动缓慢,贫血,黏膜和结膜呈苍白色,周期性瘤胃胀气、前胃弛缓、腹泻交替发生,被毛干燥、粗乱,失去光泽,且容易断裂、脱落,颌下、眼睑发生水肿,有时会导致胸、腹下发生水肿。

肝脏叩诊发现浊音区明显扩大,如果导致肺脏感染,还会引发咳嗽。

发病后期,病牛往往只能够卧地不起,**终由于病情恶化,体质严重衰竭而发生死亡。