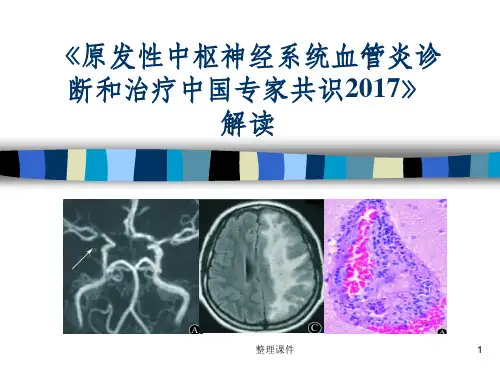

《原发性中枢神经系统血管炎诊断和治疗中国专家共识2017》解读

- 格式:ppt

- 大小:5.37 MB

- 文档页数:38

161.《原发性中枢神经系统血管炎诊断和治疗中国专家共识》(2017)要点原发性中枢神经系统血管炎(primaryangiitisofthecentralnervous system,PACNS)是主要局限于脑实质、脊髓和软脑膜的中小血管的罕见重度免疫炎性疾病。

国内仅有数例PACNS零星报道,尚缺乏大样本研究。

随着神经影像和病理活检技术的发展,对该病诊断的临床准确性不断提高。

1流行病学迄今为止PACNS自然人群的发病率和患病率尚不明确,目前文献报道推算的发生率约2.4/106,女性患者稍多。

2临床表现PACNS通常缓慢起病,少数也可急性起病,病程可有复发缓解,也可进行性加重(临床表现与受累血管大小、血管炎病理分型有关,常无特异性症状和体征。

头痛、认知障碍以及持续性局灶神经功能缺损或脑卒中的相关表现是PACNS最常见的临床表现,也是2/3以上PACNS 患者的首发症状(偏瘫多见于较大血管受累,癫痫多见于儿童。

部分成人患者可合并淀粉样血管病。

2.1头痛头痛为PACNS的最常见症状,可见于PACNS患者的50%~60%。

2.2脑血管事件脑血管事件可见于30%~50%的PACNS患者,呈急性起病,多表现为多次发作的、累及不同供血区的多发梗死(40.5%),或短暂性脑缺血发作(25.8%),也可合并脑出血(9.8%~12.2%)。

2.3脑病表现此组表现主要包括癫痫发作(20.2~33%)、精神症状(25%)、意识或认知功能障碍(54~62%)、遗忘综合征(6.1%)等。

2.4脊髓病表现PACNS中约5%有脊髓受累症状,单纯脊髓受累罕见。

2.5视神经炎PACNS中视神经炎较罕见。

3辅助检查血清学、脑脊液检查及神经影像学(包括血管造影)异常结果对于PACNS通常不具有特异性,但能为其鉴别诊断提供依据。

3.1实验室检查目前尚无明确的实验室检查指标可以用来诊断或除外PACNS。

3.1.1血清学:血清学检查的主要目的在于排除潜在的相关疾病。

《原发性中枢神经系统血管炎诊断和治疗中国专家共识》要点原发性中枢神经系统血管炎(primary angiitis of the central nervous system,PACNS)是主要局限于脑实质、脊髓和软脑膜的中小血管的罕见重度免疫炎性疾病。

国内仅有数例PACNS零星报道,尚缺乏大样本研究。

随着神经影像和病理活检技术的发展,对该病诊断的临床准确性不断提高。

1 流行病学迄今为止PACNS自然人群的发病率和患病率尚不明确,目前文献报道推算的发生率约2.4/106,女性患者稍多。

2 临床表现PACNS通常缓慢起病,少数也可急性起病,病程可有复发缓解,也可进行性加重(临床表现与受累血管大小、血管炎病理分型有关,常无特异性症状和体征。

头痛、认知障碍以及持续性局灶神经功能缺损或脑卒中的相关表现是PACNS最常见的临床表现,也是2/3以上PACNS患者的首发症状(偏瘫多见于较大血管受累,癫痫多见于儿童。

部分成人患者可合并淀粉样血管病。

2.1 头痛头痛为PACNS的最常见症状,可见于PACNS患者的50%~60%。

2.2 脑血管事件脑血管事件可见于30%~50%的PACNS患者,呈急性起病,多表现为多次发作的、累及不同供血区的多发梗死(40.5%),或短暂性脑缺血发作(25.8%),也可合并脑出血(9.8%~12.2%)。

2.3 脑病表现此组表现主要包括癫痫发作(20.2~33%)、精神症状(25%)、意识或认知功能障碍(54~62%)、遗忘综合征(6.1%)等。

2.4 脊髓病表现PACNS中约5%有脊髓受累症状,单纯脊髓受累罕见。

2.5 视神经炎PACNS中视神经炎较罕见。

3 辅助检查血清学、脑脊液检查及神经影像学(包括血管造影)异常结果对于PACNS 通常不具有特异性,但能为其鉴别诊断提供依据。

3.1 实验室检查目前尚无明确的实验室检查指标可以用来诊断或除外PACNS。

3.1.1 血清学:血清学检查的主要目的在于排除潜在的相关疾病。

神经外科中枢神经系统感染诊治中国专家共识一、概述神经外科中枢神经系统感染是指继发于神经外科疾病或需要由神经外科处理的颅内和椎管内的感染,包括神经外科术后硬膜外脓肿、硬膜下积脓、脑膜炎、脑室炎及脑脓肿,颅脑创伤引起的颅内感染,脑室和腰大池外引流术、分流及植入物相关的脑膜炎或脑室炎等。

其中细菌性感染是CNSIs 的主要类型,因此作为本次共识的重点。

CNSIs分为原发性和继发性感染。

原发性CNSIs临床并不多见。

继发性CNSIs中以脑脓肿最为典型,曾经是神经外科的常见病,其感染源大多来自临近颅底结构的组织器官感染,如鼻窦炎、中耳炎、牙周脓肿等,目前这类感染的发病率呈下降趋势;而继发于开放性颅脑损伤、各种原因引起的脑脊液漏、人工植入材料、脑室外引流术、颅内压探头置入及开颅手术等引起的细菌性感染,成为NCNSIs的主要类型。

目前,NCNSIs的早期确诊有一定的困难。

首先,由于病原学标本,如脑脊液的获取有赖于有创的腰椎穿刺、EVD等操作,且脑脊液的细菌学培养阳性率不高;其次,昏迷、发热、颈项强直、白细胞增高等表现均为非特异性;另外,影像学检查依赖于CT或MRI,甚至需要增强扫描,这些检查不易捕捉到早期炎性改变的影像学特征,且不便于进行连续的影像学评价。

因此,亟需对CNSIs的诊断方法确定规范的临床路径和标准,以期提高早期的确诊率。

NCNSIs的治疗也是临床的难题。

目前,能够透过血脑屏障或在脑脊液中达到较高浓度的抗菌药不多,在无病原学证据支持的情况下,如何经验性应用抗菌药也是困扰临床医生的问题。

近年在神经系统重症感染的患者中,耐药菌较为常见,这使得临床医生在使用抗菌药时面临选择困难。

鉴于此,本文组织国内神经外科、神经重症、感染科及临床药学等多学科相关专家,在复习国内外文献的基础上制定了本共识,以期提高这一严重疾病的诊断和治疗水平,改善患者的预后。

本共识采用世界卫生组织(WHO)推荐的GRADE标准,将循证证据等级划分如下:(1)高等级:指高质量随机对照临床研究、权威指南及系统评价或Meta分析。

中枢神经系统血管炎中枢神经系统血管炎是一种少见但严重的疾病,它会影响大脑和脊髓的血管。

本文将介绍这种病的症状、原因、诊断和治疗方法。

症状中枢神经系统血管炎的主要症状包括:头痛这是最常见的症状之一。

这种头痛通常是剧烈的,常常伴随着恶心和呕吐。

头痛可能会在不同的时间发生并改变其性质。

神经系统问题病人可能会出现神经系统问题,例如:•大脑半球的脑功能障碍•肢体肌肉无力或瘫痪•腕或脚下垂•瞳孔不同或不同大小•面瘫感觉异常中枢神经系统血管炎可能导致感觉异常,包括:•区域性麻木或刺痛•视觉障碍•听觉障碍•平衡障碍原因中枢神经系统血管炎的确切原因仍未知。

它可能是由一些其他疾病引起的,例如肿瘤、感染或自身免疫疾病。

诊断中枢神经系统血管炎的诊断通常需要进行多种检查,并与其他疾病进行区分。

医生通常会开出下列检查:脑部影像学检查这些检查可以帮助医生发现可能是中枢神经系统血管炎的迹象。

这些测试包括:•CT扫描•MRI扫描•脑脊液检查(脑脊液检测)神经系统检查医生会对病人进行神经系统检查以确定智力、感觉和运动的缺陷。

血液测试这些测试可以帮助医生确定病人的免疫系统是否参与了疾病的发生。

治疗中枢神经系统血管炎的治疗需要立即进行。

治疗方案通常包括药物治疗和手术治疗。

药物治疗药物的选择取决于病人的特定症状,但通常会包括:•糖皮质激素:这些药物用于减轻炎症,通过抑制免疫系统起作用。

•免疫抑制剂:这些药物通常用于治疗自身免疫性疾病,可以用于预防血管炎的发生。

常用的免疫抑制剂包括环磷酰胺和甲氨蝶呤。

•抗凝剂:这些药物可帮助预防血栓形成。

手术治疗手术治疗仅用于治疗病情严重且无法通过药物治疗改善的情况。

手术通常用于修复或移除损坏的血管或组织。

中枢神经系统血管炎是一种严重的疾病,其症状可能存在多种。

虽然其确切的原因仍未知,但及早的诊断和治疗可以帮助缓解症状并提高治愈率。

如果您怀疑自己可能患有中枢神经系统血管炎,请尽快寻求医生的帮助。

最新:原发性中枢神经系统血管炎原发性中枢神经系统血管炎在临床上较为罕见,近年来在影像、鉴别诊断、治疗等方面研究进展较大。

本文系统地对该疾病的特点进行全面阐述,以提高神经内科、神经外科及影像科医师等对该疾病的诊疗经验。

原发性中枢神经系统血管炎(primary angiitis of the central nervous system,PACNS)是一种相对罕见的中枢神经系统免疫性疾病,临床及影像学异质性较大,缺乏特异性,确诊往往依赖于组织病理结果作为诊断的“金标准”。

但由于病理取材、组织染色及镜下判断等某些不确定因素,既使进行了脑活组织检查(活检),也会存在部分的误诊及漏诊率。

最终PACNS的确诊仍需临床、辅助检查、病理三部分相结合。

若该病早期得到明确诊断,采取合理治疗并注意患者出院后的续贯免疫抑制治疗,对于减少该病的致残率有着十分重要的实际意义。

为提高专科医师对PACNS的全面认识,本文将从以下7个方面对该疾病进行简述。

一、PACNS概念及分类PACNS是一种主要累及脑、脊髓和软脑脊膜中小血管的中枢神经系统免疫炎性疾病。

1922年Harbitz[1]首次报道了一种原因不明的血管炎。

1959年孤立性中枢神经系统血管炎被作为一种独立的疾病被首次提出[2]。

1988年Calabrese和Mallek[3]系统报道了8例病例,将其统一命名为PACNS,并提出了初步临床诊断标准。

根据不同的参评标准,PACNS的分类有所不同。

根据脑脊髓血管受累大小及造影特点,PACNS可分为造影阳性型(中、大血管受累型)、造影阴性型(小血管受累型)和脊髓型。

依据病理组织结果可分为肉芽肿性血管炎、淋巴细胞性血管炎、坏死性血管炎、β-淀粉样蛋白相关性脑血管炎。

随着研究的不断进展,2015年美国梅奥诊所回顾性分析了163例PACNS患者[4],将PACNS患者的临床、影像、病理特点相结合,提出了五大分型,分别为快速进展型、颅内出血及脊髓型、脑膜强化型、肉芽肿性血管炎伴淀粉样血管病、伴有血管周围淀粉样血管病。

原发性中枢神经系统血管炎的影像学表现研究进展摘要原发性中枢神经系统血管炎(PACNS)是一种罕见且病因未明的累及脑和脊髓血管的中枢神经系统炎性疾病,其发病率低,临床表现多样,脑脊液检查缺乏特异性,确诊主要依赖“金标准”——病理活组织检查。

但由于取材部位、组织染色及镜下阅片的主观性,会造成部分患者误诊及漏诊。

此外,PACNS潜在的侵袭性病程可能会对适当的免疫抑制治疗有效,进而减少致残、致死率,因此PACNS的早期诊断有助于患者的预后。

而影像学检查方便、无创,可从多方面对PACNS的诊断及鉴别诊断提供重要信息。

因此,探索该病的影像学特征非常重要。

文中回顾了影像学检查在PACNS中的研究现状并对PACNS不同类型的影像学表现进行综述。

原发性中枢神经系统血管炎是一种罕见的、病因未明的中枢神经系统炎性疾病,无任何明显的系统性血管炎或其他潜在原因,主要累及脑和脊髓血管,可严重损害中枢神经系统,患者表现为脑病相关的认知功能障碍和情绪异常、头痛、反复发作的缺血或出血性多灶性神经系统症状以及相对少见的癫痫和脊髓损害症状。

1988年Calabrese和Mallek首先提出了PACNS的诊断标准:(1)通过全面检查仍无法解释神经功能缺损;(2)组织病理学或血管造影证实有血管炎特征变化的血管炎;(3)排除系统性血管炎或其他可能导致相似影像学和病理学表现的疾病。

2009年Birnbaum和Hellmann在Calabrese和Mallek的诊断基础上修订了标准:(1)有活组织检查(活检)病理证实的血管炎证据,为确诊的PACNS;(2)磁共振血管造影及脑脊液检查结果与PACNS表现一致,但无组织活检病理证据,为可能的PACNS。

PACNS发病率约为每年2.4/1 000 000,无性别偏倚,任何年龄均可受累,多见于37~59岁。

病程可为急性、亚急性、复发缓解或慢性进展。

临床表现广泛但缺乏特异性,根据受累的血管PACNS可分为血管造影阳性的大中血管受累型PACNS(angiography positive large-medium vessel vasculitis,lv-PACNS)和血管造影阴性的小血管受累型PACNS (angiography negative small vessel vasculitis,sv- PACNS)[4]。

孤立性中枢神经系统血管炎一概述孤立性中枢神经系统血管炎,原名为原发性中枢神经系统血管炎(PACNS),于1959年被首次报道,1983年改为现在的名称,又称肉芽肿性血管炎。

近年来普遍采用PACNS这一名称。

该病发病率较低,只占系统性血管炎的1%。

PACNS病因不明,可能是由感染因素引起T细胞介导的迟发性变态反应所致,临床诊断较为困难。

二临床表现PACNS任何年龄均可发病,以中青年多见,中位发病年龄约为50岁,男女之比为2:1,儿童很少发病。

本病急性或隐袭发病,多为慢性病程,缓解与复发交替。

由于发生弥漫性脑皮质功能受损,患者常见头痛和多种多样的脑病症状,表现为慢性进行性头痛、隐袭性认知能力下降、脑卒中或持续性神经功能缺损表现、短暂性脑缺血发作、失语、视力障碍、癫痫发作。

在无头痛和脑病时,脑卒中或局灶性症状的发生少于20%,全身性症状(如发热、皮疹、关节疼痛、体重下降)少于20%,红细胞沉降率增快少于25%。

蛛网膜下腔出血、慢性脑膜脑炎或横贯性脊髓炎、急性意识障碍或昏迷少见。

三检查1.MRI检查90%以上的患者可见异常。

PACNS主要累及小血管,病变形态多不表现为典型的楔形,也不符合某一血管的典型分布区。

常规MRI检查对病变具有较高的敏感性,但缺乏特异性。

2.脑脊液(CSF)检查在经病理证实的患者中,CSF检查异常者占80%〜90%。

常见表现为蛋白水平轻微升高及淋巴细胞数增加。

3.血管造影可依据血管造影辅助诊断PACNS o脑血管造影结果可表现为阶段性狭窄、扩张和阻塞,以及受累血管区的循环时间改变,亦可表现为动脉串珠样改变和动脉瘤形成。

4.脑活检及病理学检查由于病变的局灶性和阶段性分布,脑活检也只有50%〜75%的阳性率。

当出现局灶体征、CSF蛋白质水平升高和淋巴细胞数增多,头颅MRA或血管造影检查发现血管炎的可疑征象时,应行脑组织活检。

四治疗推荐的标准治疗方案是糖皮质激素和环磷酰胺(CYC)联合治疗。

原发性中枢神经系统血管炎临床诊疗进展标签:血管炎;中枢神经系统;诊断;治疗原发性中枢神经系统血管炎(Primaryangiitisofthecentralnervoussystem,PACNS)是中枢神经系统血管的非感染性炎性病变,自发并可复发,仅局限于中枢神经系统,没有其他系统性疾病的表现。

最早由Newman和Wolf在1952年描述并命名为“累及中枢神经系统的非感染肉芽肿性血管炎”[1];1959年Cravioto等发现病灶主要由肉芽肿组成而命名为“中枢神经系统肉芽肿性血管炎”[2],但以后发现肉芽肿是非特异性的表现,且有一定比例的病例为非肉芽肿型,因此限制了该名称的使用;1983年Calabrese等采用了“孤立性中枢神经系统血管炎”(isolated angiitis of the CNS,ICA)一词[3],因显得局限而未获推广;1992年Lie[4]提出“原发性中枢神经系统血管炎”的命名,认为该命名既反映了病变的解剖部位和临床特征,又不受组织特征的限制,逐渐得到公认并应用至今。

国外自50年代开始报道此类病例,国内自1998年以来各地渐有散在病例报道,但对该病尚缺乏普遍的统一的认识。

1 病因及发病机制病因及发病机制均不明。

许多学者试图在病变组织中寻找致病微生物,但未成功。

Shoemaker等[5]认为机体抗嗜中性粒细胞胞浆抗体可与嗜中性粒细胞中的颗粒及单细胞中的溶酶体发生反应,激活体液和细胞的炎性介质导致血管炎;Siva[6]提出PACNS的肉芽肿表现及没有自身抗体或免疫复合物在血管壁上的沉积,提示PACNS是一种免疫性的,T-淋巴细胞介导的非特异性炎症反应。

这一观点近年也得到了许多学者的认可[7]。

因此PACNS可能属于自身免疫反应性疾病,诱发因素可能是超敏反应体质,或在一定的个体中可能存在基因遗传缺陷,免疫系统特殊抗原暴露导致了患血管炎的高风险。

2 病理病理学上,PACNS的炎症过程主要集中在软性膜及皮质的中、小动脉和静脉。