人物评价---李鸿章

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

中外历史人物评析之李鸿章1307040124 吴燕彬法语1301 一、序言:说起清末的“卖国贼”、“千古罪人”,人们总会想到那个签订了许多不平等条约、只是中国完全沦为半殖民地半封建社会的晚清权臣李鸿章,这也是世人对他的评价。

但是,当我们站在理性的角度去思考李鸿章时,我们发现,他所处的那个封建旧社会和君主制度的尴尬时代就注定了他不能实现其理想抱负、施展个人才华的个人悲剧,这也是一个民族的悲哀。

纵观李鸿章一生,可圈可点众多。

梁启超在《李鸿章传》中对李鸿章的评价是这样的:“吾敬李鸿章之材,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇。

”国之大器,生不逢时。

李鸿章对中国近代社会的发展应该是功大于过的,他在中国经济和外交的现代化建设上作出了不可磨灭的伟大贡献。

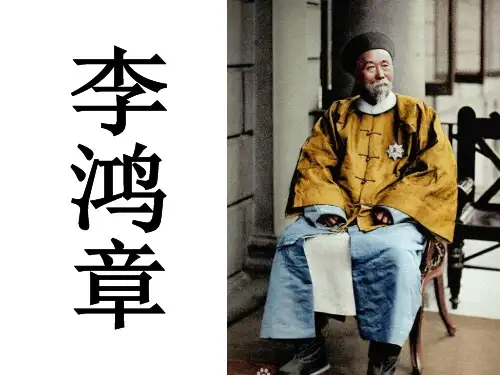

二、人物简介:李鸿章,字少荃,晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

世人多称“李中堂”。

他是淮军的创始人和统帅,洋务运动的主要倡导者,也是清末的外交家、政治家。

他受业于曾国藩门下,继曾国藩之后担任直隶总督兼北洋通商大臣,并得到西太后的器重,参与掌管清政府的外交、军事、经济大权,成为清末最显赫的封疆大吏。

在太平天国时期,他多次领兵与太平军作战,镇压太平军。

林则徐也是看世界的文人与官吏,但他属于旧时代的文人与官吏,他所开启的战争世界是企图将外国人全部驱逐出中国,所以最后以失败告终。

而李鸿章看的世界比林则徐来得伟大。

他纵观世界各国的发展,深感中国积弱不振的原因在于“贫穷”,得出“现富后强”的认知。

他一手创建出的淮军成为充当国防军角色的常备军,而以他为领袖的淮军也成为了当时实力最强的一个洋务派集团,并在其带领下,开始了中国早期的洋务——自强——近代化运动。

三、生平事迹与功过1、创建淮军咸丰十年(1860年),清政府在太平军的攻击下,失去了整个长江下游的最后一支主力军。

李鸿章临危受命,开始了淮军的招募与组建。

再后来,它发展成为了清政府军队力量的后备支柱、清廷的国防军。

2、倡导洋务运动60年代起,李鸿章积极筹建新式军事工业,仿造外国船炮利箭,创办了一系列民用企业,涉及各行各业。

李鸿章人物历史评价

李鸿章作为晚清封建官僚,尽管其主观动机是为了维护清朝专制统治,但他在任期间,以

“练兵制器”为核心,引进西方军事技术和民用技术,客观上促进了中国资本主义的产生,对外国经济势力的扩张也起了一定的抵制作用,因此其可说是中国近代化的第一人。

李鸿章作为一位与洋务运动相始终的人物,在其开展的洋务自强运动中可以说是表现的很充分的,成效是很明显的:其一,创立了一批近代军用工业,对抵御外国侵略发挥了一定的作用;其二,创立了一批近代民用工矿企业,进一步瓦解了中国自给自足的封建自然经济,刺激了中国资本主义的发展。

其三,建立了中国的轮船公司,铁路和电报事业,开创了中国水陆交通、电讯事业的近代化;其四,派遣留学生,设立翻译馆和各种专门化学校,系统学习西方科学知识,培养造就了中国近代第一代科技人才。

30多年的洋务运动已使中国的本主义得到了一定的发展,如果没有李鸿章等人开展的洋物运动,中国的现代化事业又不知道要推迟多少年。

但是他没有适应当时世界资本主义化的潮流,他顽固维护清朝封建专制统治,只学技术,不学制度、思想和文化,所谓“中学为体,西学为用”,不能从根本上改变中国社会的落后状态,因此其进步的作用是有限的。

另一方面,李鸿章在对外战争中,战略失误,指挥失当,对甲午战争的失败负有不可推卸的领导责任,而且绝大部分对外不平等条约都是由他出面签订的,以致在当时外国人的眼里,李鸿章就代表着清朝政府,甚至只见李鸿章而不见清朝皇帝。

尽管是被迫的,但客观上确实丧权辱国,因此说其是卖国贼也毫不过分。

近代历史人物评价800字

李鸿章是近代中国历史上的一位重要人物,他的政治生涯始于清

朝嘉庆年间,一直延续到民国时期,为国家做出了卓越的贡献。

虽然

他的人生经历跨越了许多朝代,但在他一生中,他对中国历史留下的

影响还是非常深远的。

李鸿章是一个成功的政治家和外交家,他通晓外语,善于交际,

并善于利用自己的智慧和才干来为国家谋利益。

他在政治奉献方面的

成就有目共睹,作为一位实用主义者,他深知国家的当前所需,不仅

关注政治经济问题,更立志于推动国家现代化进程,为民生献策,力

求改善国家的现状。

他在八国联军入侵时,也为国家尽了最大的力量,捍卫了国家的利益。

他的外交成就同样值得称赞,尤其是他的处理“香港问题”和

“台湾问题”的策略,让中国得到了海外文化和贸易的发展空间。

此外,他打通了与西方国家的联系,也为中国在世界范围内的地位做出

了很大的贡献。

然而,与此同时,他也成为了一些人的批评对象。

有人认为他在

签订《马关条约》等一些对中国不利的条约时,太过快意,粗心大意,失去了对自己的骄傲和尊严。

但是,毫无疑问,他为国效力的决心和

努力是值得肯定的,他为了中华民族的繁荣和昌盛而奋斗终身,这种

决心和努力明显赢得了人们的尊敬和爱戴。

总的来说,李鸿章是一个有着丰富才华和各种各样的社会经验的

历史人物,他的一生比较传奇,事业有高有低,但是他无愧于中国历

史上的杰出人物之一,他的功绩和成就将会被永久铭记。

2022年近代史人物评价李鸿章 3篇摘要:评论历史人物不能仅仅以三七开、四六开等中间人物来进行评论,应全面具体的进行分析。

评价李鸿章也不能仅仅就以外交为据,就下定论,应全面看待其一生,对其为官、外交、洋务等方面进行深刻的了解后再具体客观地进行评定。

_开始沦为半殖民地半封建社会,清政府所奉行的闭关锁国政策已经实行不下去了。

此时的__只有两条路可以选择,一是成为西方列强的殖民地,二是争取民族生存和发展、积极学习西方,促进__社会由封建社会向近代资本主义转型。

李鸿章在领略到洋枪洋炮的厉害后,冲破重重阻力,开始了__的第一次近代化运动-洋务运动。

所以有人认为:李鸿章是__近代化的开拓者、奠基人李鸿章是向__近代化迈出第一步的代表人物.在当时的历史背景下,李鸿章的主张明显是符合时代发展需要的,他倡导的洋务运动推动了__近代化的发展,在这方面来说对于清朝的发展是有功的。

李鸿章能在站在时代发展的前沿,看清历史发展的走向,并适时的做出相应的举措,所以堪称是一代杰出人物。

一、考察历史人物一生活动的全过程分析历史人物一生活动的全过程 , 弄清其思想发展的各个不同阶段 , 对历史人物本身作历史考察 . 这是从历史人物自身成长的线索中考察他的思想行为归宿的基本方法。

金无足赤,人无完人。

伟人也是人,伟人也会犯错误,但是他对社会的发展的贡献亦是不可以磨灭的。

每个人的一生所处的环境、所经历的事情是不一样的,每个人一生在不同的阶段所经历的事情也是不同的,所以其阅历也在不变变化,从而其对事物的认识也在不断的发生改变。

所以评价一个人不能说只停留一个时间段,应该对历史人物进行宏观全面的认识再对其进行评价。

欧阳跃峰先生提出李鸿章既不是职业的外交家,也不是专职的外交官员,而是另有职责的地方官员。

李鸿章一生中从事外交活动的时间累计起来,也远不及他作为封疆大吏主持地方军政事务的时间多。

忽视其本身职权范围内的大量政务活动,而仅仅抓住临时派任的外交活动作为评价李鸿章的主要依据,未免有以偏概全之嫌。

![[对李鸿章的历史评价]一些历史人物对李鸿章的评价](https://uimg.taocdn.com/bd16e6c432d4b14e852458fb770bf78a65293ae5.webp)

[对李鸿章的历史评价]一些历史人物对李鸿章的评价篇一: 一些历史人物对李鸿章的评价以一个外交家来说,他的成就使他成为外交史上名列前茅的人。

[]——美国媒体评李鸿章知西来大势,识外国文明,有卓越的眼光和敏捷的手腕。

——日本媒体评李鸿章曾国藩曾说“李少荃拼命做官,俞荫甫拼命著书”。

李鸿章热衷官场,亦深得朝廷倚重,历数十年而不衰,显然得益于他的为官之道。

梁启超《李鸿章传》对他的评价是:“吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇。

”“吾欲以两言论之,曰:不学无术、不敢破格,是其所短也;不避劳苦、不畏谤言,是其所长也。

”孙中山先生上书李鸿章时,曾这样说李鸿章:“我中堂佐治以来,无利不兴,无弊不革,艰难险阻,尤所不辞。

如筹海军、铁路之难,尚毅然而成立,况于农桑之大政,为民生命脉之所关,且无行之难,又有行之人,岂尚有不为者乎?”中国十九世纪最大政治家。

——蒋廷黻评李鸿章一生低首拜汾阳,万古大名配诸葛。

——袁世凯评李鸿章水浅而舟大也。

——毛泽东评李鸿章近代史学家唐德刚认为其“内悦昏君,外御列强”,是自有近代外交以来,中国出了“两个半”外交家的其中一个,美国总统格兰特称李为当时世界上四大伟人之首,与当时英国首相本杰明·迪斯雷利,法国总理甘必大,德国首相俾斯麦齐名。

李鸿章对自己作为尝作出以下的总结:“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理,不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破,犹可敷衍一时。

如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一间净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决不定里面是何等材料。

即有小小风雨,打成几个窟笼,随时补葺,亦可支吾对付。

乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?”篇二: 怎样评价李鸿章的历史价值?李鸿章算是伟人吗作为晚清一代重臣和权臣,李鸿章在十九世纪下半叶的中国历史舞台上,一直处于古今中外、朝野满汉各种矛盾的漩涡中心。

李鸿章(1823-1901),安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章桐,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士。

日本首相伊藤博文视其为大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人。

著有《李文忠公全集》。

李鸿章“少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务,一路扶摇”,在晚清政坛上纵横驰骋半个多世纪。

梁启超评价李鸿章“是为时势所造之英雄,非造时势之英雄”。

李鸿章虽然难以承载“英雄”桂冠,但为“时势所造”和影响时势进程则是不争的事实。

李鸿章活跃于政治舞台之日,正值晚清社会从传统向近代、从独立国家向半殖民地演化的过渡时代。

适逢其会的李鸿章也就成了“崛起于新旧两界线之中心的过渡时代”的过渡性人物。

时代造就了李鸿章,而李鸿章也以自己的言行在绚丽多彩的时代画卷上深深地打上了个人的印记。

李鸿章的人生旅途,跨越道、咸、同、光四朝,出将入相,“坐镇北洋,遥执朝政”,涉及晚清几乎所有重大历史事件。

他身为清朝“柱石重臣”,植根于封建主义而又倾向资本主义,忠实于传统营垒而又颇具改革精神,所言所行,往往新旧纷呈,中西杂糅,内则“开拓”与“因循”毕具,外则抗争与妥协并存,因而有时是顺乎时代潮流,有时又是阻挡历史车轮。

李鸿章以儒生起家军旅,凭借编练淮军镇压太平天国、“削平大难”而“早膺疆寄,晋赞纶扉”。

太平天国的农民群众企图用火和剑来变革现存的清朝统治秩序,把“通天下皆一式”的天堂在现世、在中国建立起来。

尽管他们所憧憬的“通天下皆一式”的天堂实际上只能给自己套上一副带有光环的封建枷锁,但他们反对“鹰鹯遍野,豺狼噬人”、内则残民以逞、外则丧权辱国的清朝统治,无疑是顺乎时代潮流的正义之举。

李鸿章维护腐朽的清朝统治,镇压太平天国,用农民的鲜血染红自己的顶戴花翎,自然是逆时代潮流而动,罪无可赦。

李鸿章堪称洋务运动的首脑和旗帜。

评价李鸿章提到近代历史人物,有一个人物不得不说,他就是李鸿章。

他在历史上是一个颇具争议性的人物,他的功过也难以一概而论。

我们看李鸿章,其实也是在看清朝这个老大帝国的衰落与悲凉晚景。

对于这么一个对中国历史有着重大影响的人物,我们应该全面的了解他,辩证的评价他。

他对中国当时社会是顶梁柱,对于社会是千人唾骂卖国贼,但是一句话:李鸿章是中国近代史上一个极为重要的人物。

李鸿章(1823-1901),安徽合肥人,亦称李合肥,本名章桐,字渐甫或子黻,号少荃,晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士。

“丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。

一万年来谁著史,三千里外欲封侯。

”李鸿章是中国近代史上一个极为重要的人物。

他在就任直隶总督兼北洋大臣期间,几乎处于左右朝局的地位。

我国资产阶级历史学的创始人梁启超早在七十年前就指出:“四十年来,中国大事,几无一不与李鸿章有关系。

……读中国近世史者势不得不口李鸿章”。

长期以来,人们只论及他对内如何镇压太平天国革命,对外如何签订不平等条约,而对他的其他活动或者避而不谈,或语焉不详。

因此,一提到李鸿章,人们自然要说他是刽子手和卖国贼。

显然,这样评价历史人物是有失全面的。

毋庸置疑,对李鸿章镇压农民起义和经手签订一系列丧权辱国的不平等条约的劣迹,加以抨击和批判是理所应当的。

必须指出,就镇压农民起义而言,这是他的阶级地位所决定的。

许多历史事实告诉我们,在敌视人民这一点上,一切封建统治者是没有什么本质区别的。

被后人誉为民族英雄的岳飞和史可法,在阶级矛盾激化时,都曾主张并执行了镇压农民的政策。

近代史上的林则徐,在鸦片战争中虽是个抗击外国侵略的英雄,但为了绞杀太平天国革命,他竟不顾病体之难,做了第一任“剿匪总司令”。

地主阶级士大夫是这样,资产阶级维新派代表人物何尝不是如此。

马建忠百般仇视太平军,目之为,“残忍嗜杀”的“流寇”。

中国近代历史人物评价——李鸿章晚清权臣李鸿章,他成了中国近代史上最有争议的人物之一。

李鸿章(1823.2.15-1901.11.7),本名铜章,安徽合肥人。

因行二,故民间又称“李二先生”。

淮军创始人和统帅,洋务运动的主要倡导者。

道光二十七年(1847)中进士。

同时,受业曾藩门下,讲求经世之学。

咸丰三年(1853)受命回籍办团练,多次领兵与太平军作战。

1863年和1864年他率淮军攻陷苏州、常州等地,和湘军一起镇压了太平天国。

在中国封建制度中,自秦始皇立郡县制到雍正帝设军机处,中央政权最大限度的集中到了皇帝手中。

专制制度在神州大地上历经二千余年的发展达到顶峰后,终于走向了衰败。

而与此同时,西方资本主义终于摆脱了中世纪的枷锁,释出虎狼本性,以肆志于东方。

青年李鸿章天资过人,志向高远,这可以从李鸿章20岁时所写的一首诗中看出:“丈夫事业最当时,一误流光后悔迟。

壮志不消三尺剑,七彩欲试万言诗。

闻鸡不觉身先舞,对镜方知颊有髭。

昔日儿童今弱冠,浮生碌碌竟何为?(李鸿章:《二十自述》)在军事上,李鸿章东征西讨,剿太平军,定捻军,以其实际行动维护着在风雨中飘摇的清廷。

而在平定内乱的战争中,李鸿章更是认识到了西洋军事的厉害,极力将自己的军队西化。

招揽人才,购买先进武器,雇请外国教官,学习西人军队的战争方式。

李鸿章所处的时代,是中华数千年来未有之时代。

西方的入侵使中国陷入了前所未有的迷茫和混乱。

犹如生来高贵的皇家贵胄,一夜巨变之后成立人人可贱之的贫乞儿。

这样巨大的落差,让整个封建社会上层都无所适从。

面对如此巨变,有人固守成规,有人崇洋媚外。

但以李鸿章为代表的一批志士,明智的看到固步或媚外,都不能真正解决这个国家、这个民族的结症。

对于学习西方,李鸿章从不含糊。

从淮军的建立到北洋水师的建成,再到“求富求强”的洋务企业。

李鸿章竭尽所能的修补着清廷这艘破败的龙船。

自1864年,太平天国运动失败,李鸿章被封为一等肃毅伯,李鸿章开始步入他人生额高峰期。

历史人物评析—李鸿章之功与过李鸿章,一个在中国近代史上举足轻重的人物,一个被日本首相伊藤博文视为大清帝国唯一有能耐可与世界列强一争长短之人。

对于这样一个人,不同人对他有着不同的评价。

有人认为由于时任内阁总理大臣的他跟外国列强签订了许多丧权辱国的不平等条约而称他为卖国贼。

也有人由于他在近代兴办洋务运动而说他是近代一名了不起的功臣。

不过以上两种观点未免有断章取义之嫌,我觉得还是让我们回顾李鸿章的一生,再来评价他的功与过。

李鸿章,本名章桐,字子黼、渐甫,号少荃,晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠,安徽合肥人。

道光二十七年(1847年)中进士。

同时,受业于曾国藩门下,讲求经世之学。

他作为中国晚清参与掌管清政府外交、军事、经济大权的期末重臣,是洋务运动的主要倡导者之一,是淮军创始人和统帅。

李鸿章一生87载,今天是他逝世100周年的日子,100年前的今天,李鸿章在屈辱和病痛中离开人世,在他咽气之前的一个小时,俄国的公使还在他的床头逼迫他在俄占领中国东北的条约上签字,这样的一幕是多么的叫人可悲!在他的一生中,他镇压过太平天国运动、兴办了洋务建立了北洋水师,但也签订了不少丧权辱国的不平等条约……他为大清帝国争辩了一生,我觉得他一生中的功与过,我们应该要给予一个公正的评价。

回顾中国近现代史,无论是在向西方学习的洋务运动,还是代表清政府与列强签订一系列丧权辱国的条约,李鸿章都是贯穿其中的不可忽视的人物,在那样一个动荡不安、危国危民的社会背景下,他站在了风口浪尖上…他肩负了家国重任。

下面我们从一些历史事件中来评价李鸿章的功过:【1】1851年开始的一场以推翻清王朝为目标的太平天国运动,历时14年,势力席卷十八个省市,沉重打击了晚清王朝。

在这个事件中,李鸿章作为清廷重臣,有维护其安危的职责,尽管镇压太平天国运动有助纣为虐的嫌疑,但不可否认的是这样国内的长期战争并不利于一个正处在风雨飘摇中国家的建设与发展。

对以这一事件的评价,我们不能离开社会历史环境和时代条件来评价历史事件和历史人物。

中国近代史人物评述——李鸿章摘要:李鸿章作为一个影响了晚清中国近半个世纪的汉族官僚。

可以说是中国历史进程中的一个悲剧人物。

一生奔波劳累,是洋务运动中做事最多的的人。

最后却落得被时人、后人唾骂的卖国贼。

今天,我们应该抛弃过去的偏见,全面客观的看待这样一个历史人物。

关键词:李鸿章、洋务运动、爱国、帝国主义、外交人物简介:李鸿章(1823年2月15日—1901年11月7日),晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军、北洋水师的创始人和统帅、洋务运动的领袖、晚清重臣,官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,曾经代表清政府签订了《越南条约》《马关条约》《中法简明条约》等。

日本首相伊藤博文视其为“大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人”,慈禧太后视其为“再造玄黄之人”,著有《李文忠公全集》。

与曾国藩、张之洞、左宗棠并称为“中兴四大名臣”,与俾斯麦、格兰特并称为“十九世纪世界三大伟人”。

正文:前言:中国近代史指的是从1840年鸦片战争爆发到1949年中华人民共和国成立前夕的历史。

1840年,英国对清帝国发动了鸦片战争,中国的历史由此发生了重大转折。

鸦片战争以后,随着帝国主义势力的入侵、外国资本的流入,中国的社会性质发生了根本性的变化,由一个独立的国家逐渐变为半殖民地半封建的国家。

关于如何评价李鸿章,我想先从李鸿章对自己的评价入手,甲午战争使他一生事业名声扫地,他也承认自己少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务,一路扶摇,没想到甲午一战,把我这个纸糊的灯笼给捅破了。

现在我们一步一步来看。

李鸿章军功显赫,历任江苏巡抚、湖广总督,终于在1870年继曾国藩出任直隶总督,后又兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,筹办洋务,成为同治、光绪两朝的地方重臣。

因为直隶总督兼北洋大臣手握兵权,统领一方,有人甚至称其“坐镇北洋,遥执朝政”。

中国近代历史人物评述——李鸿章摘要:李鸿章是晚清重臣,是中国近现代史上举足轻重的人物。

他是朝廷,洋务派眼中的英雄,他也是清流派,革命派眼中的“奸臣”。

纵观李鸿章一生,他是一位优秀的外交人才,是近代化脚步的推进者,但也是不平等条约的签订者,是错误边防政策的制定者。

我们应该本着尊重历史、尊重现实的态度和原则,来重新审视这一历史人物,做出较为客观公正的评价。

关键词:李鸿章;近代史;功过;一、李鸿章生平李鸿章,安徽合肥人。

世人多尊称他为李中堂,亦称李合肥。

谥文忠。

他是晚清重臣,是洋务运动的主要领导人之一。

他是淮军、北洋水师的创始人和统帅。

官至直隶总督兼北洋通商大臣。

日本首相伊藤博文称其为“大清帝国中唯一有能耐和世界列强一争长短之人”。

同时他也被称为“东方俾斯麦”。

他是“中兴四大名臣”之一。

光绪皇帝将李鸿章树立成“忠臣”的榜样,要求人臣模仿。

他代表清朝签订了《马关条约》等条约。

同时他本人也著有《李文忠公全集》。

二、李鸿章的功李鸿章一生都在尽力维护中国的利益,他主张洋务运动,采取了编练新军等措施。

企图通过器物制度的变革来振兴大清,但是这仍然无法改中国落后的面貌。

对于不平等条约的签订,他也曾据理力争,通过自己的努力减轻国家的损失。

他作为一个外交家,也曾只身前去同列强谈判,最终实现不割地而平息事件。

奈何国力羸弱,清朝腐败不堪,他虽有报国之心,但却无报国之力。

(一)兴办国防,促进军事近代化1.主张海防,建立海军及舰队李鸿章是中国历史上第一个将海防放到战略地位的大臣,李鸿章见证了外国列强的坚船利炮。

两次鸦片战争的失败让他深刻体会到建设海军的重要性。

十七、十八世纪,西方进入了海洋时代,新航路的开辟,造船技术的提升,让他们不再只满足于进行简单的货物交易。

晚清仍然处在天朝上国的迷梦之中。

李鸿章是地方实力派大臣,他比中央的大臣更清楚国内当时的形式,而且更知道海防建设的重要之处。

因此他提出了重海防的思想。

在他的主持下,清朝建设了由北洋、南洋和福建三支舰队组成的海军。

李鸿章人物评价三篇(精选范文)李鸿章(1823年2月15日—1901年11月7日),晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥肥东人,因行二,故民间又称“李二先生”。

本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心。

作为淮军、北洋水师的创始人和统帅、洋务运动的领袖、晚清重臣,官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,曾经代表清政府签订了《越南条约》《马关条约》《中法简明条约》等。

日本首相伊藤博文视其为“大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人”,慈禧太后视其为“再造玄黄之人”,著有《李文忠公全集》。

与曾国藩、张之洞、左宗棠并称为“中兴四大名臣”,与俾斯麦、格兰特并称为“十九世纪世界三大伟人”。

晚清权臣李鸿章,他成了中国近代史上最有争议的人物之一。

李鸿章(1823.2.15-1901.11.7),本名铜章,安徽合肥人。

因行二,故民间又称“李二先生”。

淮军创始人和统帅,洋务运动的主要倡导者。

道光二十七年(1847)中进士。

同时,受业曾国藩门下,讲求经世之学。

咸丰三年(1853)受命回籍办团练,多次领兵与太平军作战。

1863年和1864年他率淮军攻陷苏州、常州等地,和湘军一起镇压了太平天国。

60年代起,李鸿章积极筹建新式军事工业,仿造外国船、炮,开始从事“自强”的洋务事业。

1865年分别在上海和江宁(今江苏南京)创立江南机器制造总局和金陵机器制造局。

同年署理两江总督,1866年,继曾国藩署钦差大臣,专办镇压捻军事务1898,李鸿章赴欧洲。

在俄国接受沙皇贿赂(此情节疑是日本伪造消息,存疑),与俄国签订了《中俄密约》。

《中俄密约》是沙俄以不正当手段诱迫清政府签订的彻头彻尾的强盗条约。

它的签订,使俄国不费一枪一弹,实际上把中国东北变成了俄国的势力范围。

这对于俄国将侵略矛头进一步伸向华北及长江流域,进一步对清政府施加影响,争夺远东霸权,具有重要意义。

李鸿章在1901年签订了卖国的《辛丑条约》。

对李鸿章的评价李鸿章,字渐甫,号少荃,谥号文忠。

道光三年(1823)出生于安徽省庐州府合肥县磨店乡(现属肥东县)。

道光二十七年(1847)中进士。

同时,受业曾国藩门下,讲求经世之学。

李鸿章是晚清权倾一时的人物,他的一生几乎与晚清相始终,晚清中国的命运与李鸿章密切相关。

李鸿章以镇压农民起义起家,太平军和捻军将士的鲜血染红了他的顶子。

虽然他维护了封建统治,在他的人生中留下了挥之不去的污点,可是我们再想想,作为当时清政府官员的他能怎么办,站在清政府是我角度里看,李鸿章的行为也是属于一种爱国的表现。

再说当时的太平军真的能代表中国先进领导吗,答案是显然的,也是肯定不能的,不然太平军也不会失败。

李鸿章的军功显赫累任江苏巡抚、湖广总督,终于在1870年继曾国藩出任直隶总督,后又兼北洋通商事务大臣,授文华殿大学士,筹办洋务,成为同治、光绪两朝的地方重臣。

因为直隶总督兼北洋大臣手握兵权,统领一方。

因为他在清政府里担任着重要的职务,很多的事情不得不,也很无奈。

所以他会成为中国近代史上最有争议的人物之一。

因为了解了他就等于了解近代史的中国清政府的一部分。

当大清王朝被西方的坚船利炮打开大门的时候,面临着内忧外患。

一些封建士大夫视而不见,或者认为外国器械是奇技淫巧,把洋枪洋炮当作妖法,对他们而言,只有莫名的恐惧;或认为外国利器神妙莫测,无法学习;认为学习西方就是以夷变夏。

李鸿章当时中国极少数能够正确对待西方技术的人之一,他在顽固派的阻挠和谩骂之下,极力主张“师夷长技以自强”。

从60年代起,李鸿章积极筹建新式军事工业,仿造外国船、炮,开始从事标榜“自强”的洋务事业。

1865年分别在上海和江宁(今江苏南京)创立江南机器制造总局和金陵机器制造局。

李鸿章曾先后创办江南制造局、轮船招商局、开平煤矿、漠河金矿、天津电报局、津榆铁路、上海机器织布局,还建立同文馆,选派留学生出洋。

他办洋务的初始动机是办军工企业,造出枪炮、弹药、机器、舰船和水雷,主要用来对付捻军。

人物评价---李鸿章

人过留名,雁过留声。

一个政治人物,能在近四十年的政治漩涡中始终屹立不倒,着实不易。

李鸿章却在内忧外患的近代做到了。

作为“常青树”,李鸿章以“做人更做事”的风格著称于世,然而世人对李鸿章却因为李鸿章是不平等条约的签订者,长期将“卖国贼”的帽子扣在李鸿章头上。

近来随着越来越多的史料出现,这位备受争议的清末重臣的地位也逐渐获得一些较为公正的评价。

我们评价李鸿章,必须得从李鸿章的身份出发,李鸿章是晚期中国政坛上少有的开明的封建士大夫。

作为地主阶级的代表人物,他首先要维护封建地主阶级的利益,镇压太平天国运动、兴办洋务运动都是这一阶级属性的具体体现。

然而李鸿章还是较为开明的,他清楚地意识到中国的落后,主张通过向西方学习来实现国家的繁荣富强,并身体力行,创办江南织造总局、天津机器制造局、上海轮船招商局、开平矿务局等一批近代的军事和民用企业,客观上抵制了资本主义的经济侵略,刺激了民族资本主义的产生;他还积极创见中国的海防,筹划北洋水师等增强了我国的国防能力;派人出国留学,兴办新式学堂,培养了一批科技人才,引进了一些西方先进的生产技术,客观上促进了中国的近代化。

至于争议最多的对外战争极力妥协,压制爱国军民的反侵略热情,战后签订《中法新约》、《马关条约》、《辛丑条约》等,给中华民族带来了极大的灾难,这确实是李鸿章一生最不光彩的地方之一,但这些不是李鸿章可以决定改变的,很难想在弱肉强食、强盗横行,弱国无外交的国际大环境中,作为一个弱国的外交大臣如何能够取得平等的发言权,他背后更深刻的却是整个民族的悲哀。

我们评价李鸿章,不需要无聊地替他的失败去辨解,去掩饰,去粉刷添彩,也无需大动肝火地去无端指责他的失败,更无需很无聊地把他描写成为一个没事情就去逗弄八哥的人,没事就去取悦太后和皇上的人,没事就与小女人嘻嘻哈哈的人,没事就与翁同和在大殿上嚼舌头的人。

李鸿章有过错,他最大的错误就是北洋水师的全军覆没,然而史实证明在北洋舰队在与日本海军血战的时候,防守大清国东北边境的清军却在一发不可收拾的逃跑,以致日军仅放了一排枪就度渡过了鸭绿江,然后长驱直下攻占金州,大连,旅顺,海城。

早在洋务运动初期李鸿章就意思到现代化海军的重要性,他的这项政策遭到了传统的主张北方防御的国家战略者的攻击,李鸿章不得不顶着朝廷里大压力开始他的海防战略,他用心良苦地不仅大力发展海军,海防的基础设施,也投入了大量精力教育现代海军人才,连后来的日本人也不得和认,中国海战之败,非败于人才,而是败于装备不足,由于众所周知的经费问题等问题,李鸿章的现代化海军战略最终失败。

在日本大举侵入中国,水陆两线作战清军全部溃败,军晌缺乏,国家危亡之际。

北京城内歌声悠扬,鼓乐冲天,正是慈禧太后六十大寿。

总管太监李莲英下令,这段时间内凡可能令老佛爷不高兴的事一律不准奏报,就其根本原因恐怕还是太后的挥霍无度。

甲午战败,国人纷纷将责任集中于北洋海军的统帅——李鸿章一人身上。

其实李鸿章看到自已倾力创建的北洋水师全军覆没,心中滋味可想而知。

“平壤之败,李相痛哭流涕,彻夜不寐”,“旅顺失守,愤不欲生”。

李鸿章受命赶赴到北京,赴日前夕李鸿章上折道:“我会审时度势,尽全力同日人争辩”,商定一个最为可行的条约。

所做一切,只要有利于国家,我甘心承受怨谤。

但弱国无外交,在外交上无论他如何绞尽脑汁,总逃不脱受制于列强的命运。

一位历史学家这样评价李鸿章的远行:“炮口勒逼之下的委曲求和既是难事,又是污名。

但面对…日人方图远略,举倾国之师,逼

我和款,所索即奢,且不愿遽和‟的局面,却没有一个人愿为天下作计,分担难事和污名。

…诸人相对默默‟正写出了当初一腔义愤和如今一腔和心的对比。

若以这些人作为所衬的景观,李鸿章的白发远行的伶仃身形确乎显出挺拔和刚毅。

”

1901年7月25日,李鸿章拖着衰朽的躯体为签订《辛丑条约》竭尽心力,他的生命也走到了尽头。

1901年11月7日,李鸿章带着未竟的志愿须臾气绝。

纵观李鸿章的一生,他是个失败者。

他未能使中国走向富裕与强大,甚至到死也没见到独立自主的中国。

他无法逃脱时代套在他思想上的枷锁,这也是近代中国人的特殊心态。

从鸦片战争开始,中国开始了近一百年的屈辱历史,在一定程度上,是由衰败的封建主义不能与新兴的资本主义对抗所造成的结果。

在这样的历史里的关键人物李鸿章注定了他悲剧人生。

李鸿章对自己作为曾作出以下的总结:“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理,不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破尤可敷衍一时。

如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一间净室,明知为纸片糊裱,然究竟不定里面是何等材料。

即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾应付。

乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?”

李鸿章是中国的文人与官吏。

有中国文人与官吏的主要特征与缺陷,也有中国人的骨气,智慧,胆略,见识。

我们应该把他做为中国人的一部份,去理解他,去批评他,去赞扬他,也要去爱护他,纪念他。