中医心理学的发展历史与展望

- 格式:pdf

- 大小:831.15 KB

- 文档页数:3

第一章中医心理学概述(二)引言概述:中医心理学是对中医理论与方法在心理学领域的应用与探索,它旨在将中医的独特视角和方法结合心理学的理论与实践,为心理健康和心理疾病提供综合性的解决方案。

本文将从五个大点来探讨中医心理学的相关内容。

一、中医心理学的基本理论框架1. 中医心理学的定义和目标2. 中医心理学的基本概念与原理3. 中医心理学的分类与体系4. 中医心理学的发展历程与现状5. 中医心理学与西方心理学的比较与联系二、中医心理学的核心研究内容1. 情志与心理健康的关系2. 中医对情绪与心理障碍的认识和疗法3. 中医对人格与个体差异的理解与应用4. 中医对心理发育与心理障碍的干预5. 中医对心身疾病的治疗及心理康复三、中医心理学应用领域的案例分析1. 中医心理学在心理咨询与治疗的应用2. 中医心理学在心理疾病防治中的作用3. 中医心理学在社会心理工作中的实践4. 中医心理学在心理健康教育中的运用5. 中医心理学在组织与管理中的应用四、中医心理学的实践技术与方法1. 中医四诊与心理评估的关联2. 中医治疗心理障碍的核心方法3. 中医药物治疗在心理疾病中的应用4. 中医心理疗法的具体技术与手段5. 中医心理训练与心理康复的实践方法五、中医心理学的挑战与展望1. 中医心理学研究的理论和方法的创新2. 中医心理学的专业人才培养与队伍建设3. 中医心理学在国内外的学术影响力和学术交流4. 中医心理学在临床实践和社会治理中的应用推广5. 中医心理学发展的前景和发展方向总结:中医心理学作为整合中医与心理学的跨学科领域,对于心理健康和心理疾病的研究和实践具有重要意义。

它丰富了心理学研究的视野和方法,为促进心理健康和心理康复提供了新的思路与途径。

在未来的发展中,中医心理学将面临许多挑战,但也面临着巨大的发展潜力,不断推动着中医心理学的创新与发展。

中医心理学

中医心理学是采用中医思想论述心理、认识、行为学等问题的研究领域。

它以中医传统理论为基础,融入现代心理学理论和实践,从中医视角探究心理学问题,从而避免从西方思维方式中解释心理现象,研究建立一种以中医观念为基础的独特的心理学框架。

中医心理学的研究可以追溯到明代。

以陆朴和明太极两大学派为代表的明代学者研究并运用了中医思想和艾灸学,从而奠定了中医心理学的基础。

至20世纪初,科学家们开始深入研究中医心理学,研

究思想、方法、内容等。

中医心理学重视心理和身体之间的关系,提供了一种新的思路来观察心理病理现象,从而改进当代国际心理治疗方法。

它不但重视对患者心理病变的治疗,而且将西医治疗法与中医理论有机结合,构建出一套完整的心理治疗体系,以改善患者的心理健康。

中医心理学的研究包括体语、脉语、阴阳八卦、中医药物治疗等多方面内容,并针对不同的心理症状和心理病理现象进行深入的探讨和研究。

例如,对于抑郁症,中医心理学将采取改变情绪以及调节生理节律的方法,比如艾灸疗法、中医药物治疗等,来促进抑郁者改善心理状态。

中医心理学的研究着重于自我调节,主张以理论、方法和技术改变患者的心理状况和行为方式,促进自我调节,从而达到心理健康的目的。

在实践中,中医心理学主张采取艾灸、针灸、拔罐等经络和针刺治疗方法,以及药物、营养、心理调节等多重方法,来促进心理健

康。

中医心理学在实践中拥有诸多优势,被越来越多的研究者认可和推崇,并得到广泛应用。

中医心理学研究不仅有助于建立一套独特的心理学框架,而且也有助于更好地调节心理,强化心理机能,促进心理健康。

中医心理学学科的发展中医心理学理论研究在传统中医学理论传承基础上,用传统思维、理论、方法和技术结合现代临床心理学知识,研究人类的心理现象、心理健康、生命规律。

中医心理学理论研究在传统中医学理论传承基础上,用传统思维、理论、方法和技术结合现代临床心理学知识,研究人类的心理现象、心理健康、生命规律。

用中医学整体思维阐述心理现象与心理疾病、心身疾病的本质,或者用西方心理学分析思维研究中医学中的心理学理论、方法与技术,从而构建不仅适用于中国人,也适用于西方人的中医心理学理论体系,是中医心理学面临的双重任务。

中医心理学,是传统中医学理论与现代临床心理学进行结合的结果,它不仅具有深厚的传统人文底蕴,同时也具备了现代科学基础。

早期的中医心理学理论,以传承中国优秀传统文化精华为主,在中医学中“形神一体化”理论基础上,让中医医生在继承传统中医学思维的同时,也逐步接受现代心理学研究思维和方法。

随着时代的进步,东西方文化的碰撞、冲突与融合,分析思维成为解析中医心理学思维的必要方法之一,学科分支也成为中医心理学发展的必经之路。

因此,中医心理学理论研究在传承中医理论内核如整体思维、动态思维、发展思维、平衡思维等理论来研究心理学,研究人类的心理现象、心理健康与生命规律。

中医心理学在碰撞与融合中,形成一系列具有中医心理学理论特色的新理论、新方法、新技术。

传承精华,构建传统中医心理学理论体系已故中国中医科学院资深研究员薛崇成教授早年就对中医心理学中的人格心理学进行了探索。

他以阴阳理论探索人格分型,后来还带领杨秋莉等人完成“五态人格测验”常模的建立。

“五态人格测验”是中医领域第一个心身整体辨识的标准化测量工具,后经临床实证研究,分析人格和体质与健康和疾病的发病和疗效的关系,证实了测验的可信度和有效度,有重要的学术价值和应用价值。

1985年王米渠教授在《中医心理学》中提出了中医心理学基础理论的“六论”,即:形神合一论、心主神明论、心神感知论、五脏情志论、阴阳睡梦论、人格体质论。

1.中国古代心理学的雏形中国古代对心理学的探讨可以追溯至春秋战国时期,当时的哲学家和学者开始对人的内心世界进行观察和思考。

在《老子》、《庄子》等著作中,就包含了对于人类内心、情感和心灵境界的探讨。

这些著作尽管并非纯粹的心理学著作,却为后世的心理学思想奠定了基础。

同时,古代医学著作中也包含了对心理健康和疾病的理论,如《黄帝内经》中便包含有关心理平衡和情绪调节的内容,为古代心理学的雏形提供了宝贵的原始资料。

2.西方心理学传入中国及影响进入近代以后,随着西方近代科学文化的传入,西方心理学开始对中国产生了影响。

19世纪末20世纪初,一些中国留学生开始前往欧美学习西方心理学知识,并将其带回中国。

其中最为著名的是林纾、蔡元培等人,他们在海外学习并接受了心理学的现代理论,回国后开始教授并传播西方心理学思想。

同时,一些西方心理学著作的译介也在一定程度上促进了中国学术界对心理学研究的兴趣。

西方心理学的传入为中国心理学的发展奠定了基础,并在一定程度上开启了中国心理学现代化的序幕。

3.中国心理学的起步与发展20世纪初,中国社会进入了动荡的现代化进程,人们对心理学的需求逐渐增长,这也催生了中国心理学的起步与发展。

一些早期的学者开始在国内积极开展心理学研究,包括对西方心理学理论进行翻译和吸收,同时结合中国社会文化背景进行探讨。

其中,蔡元培在北京大学创办了中国第一个心理学实验室,并开始进行心理学的教学和实验研究。

此后,中国的心理学研究逐渐蓬勃发展,学者们开始探讨心理学在中国社会中的应用,并逐渐形成了具有中国特色的心理学研究方向。

4.中国心理学理论体系的建立中国心理学理论体系的建立经历了漫长的探索和积累。

在西方心理学传统的基础上,中国学者逐渐开始结合中国的文化背景和社会实践,提出了一系列具有中国特色的心理学理论。

比如,中国的“集体主义”文化对个体心理产生了重要影响,因此,中国心理学理论体系中包含了对集体性、人际关系和社会心理等方面的深入探讨。

中医心理学中医心理学是一门研究中医药与心理学相结合的学科,旨在探究中医药理论如何应用于心理健康领域。

中医心理学强调身心相互影响,认为情绪、心理状态对身体健康具有重要影响,通过调理身心平衡来维护健康。

1. 中医心理学的历史中医心理学源远流长,早在古代医学经典中就有关于情志与健康的论述。

《黄帝内经》中指出情志是导致疾病的一个重要原因,提倡“内外合治”的理念,注重调理人的心理状态以促进康复。

历代中医医家也通过临床实践不断总结心理疾病的诊疗经验,逐渐形成独特的心理学思想体系。

2. 中医心理学的基本理论中医心理学的基本理论包括阴阳学说、五行学说、气血理论等。

中医认为情志是由五脏六腑共同调节的,情志失调会影响脏腑功能,导致疾病。

中医药理论认为,情志失常易导致气机郁滞、血瘀等病理变化,进而影响心理健康。

3. 中医心理学对心理健康的重要性中医心理学通过调理气血、平衡阴阳、舒缓情绪等方法,调整身心状态,维护健康。

中医心理学所强调的“治未病”观念,提倡通过调整心理状态、保持情绪稳定,预防疾病的发生。

心理健康与身体健康密切相关,中医心理学的理论体系为维护人们的整体健康提供了新的思路和方法。

4. 中医心理学在临床应用中医心理学在临床应用上具有显著效果,不仅在治疗心理疾病方面有独特优势,还在慢性疾病、疼痛症状、调节情绪等方面有着重要作用。

中医心理学通过针灸、推拿、草药等疗法,调理体内气血失调、情志不畅引起的各种疾病,提高治疗效果。

5. 中医心理学的未来发展随着社会压力不断增加,心理健康问题日益突出,中医心理学在未来的发展前景广阔。

中医心理学将继续深化研究,探索更多与心理健康相关的理论和疗法,为人们提供更全面、更有效的健康管理方案。

相信在不久的将来,中医心理学将在心理健康领域发挥越来越重要的作用。

中医心理学以其独特的理论体系和有效的临床应用在维护人们的心理健康方面发挥着重要作用,其发展前景广阔,值得进一步深入探讨和研究。

希望人们能够更加重视心理健康问题,并积极运用中医心理学的理念与方法,促进自身身心健康的平衡和提升。

中医心理学科的形成与发展编者按:中医药学科建设是中医药教学、科研、医疗各项工作的重要基础。

重点专科建设,是中国医学临床发展的重要特色,也是该专业在临床发展方面得到行业认可的重要标志之一。

中医心理学是20世纪后期在中医学与西方心理学交叉发展中形成的一门新兴学科,作为中医药学中具有传承与创新明显特征的学科之一,通过30多年的发展,在国内外产生了一定的影响。

中医药学在几千年的发展过程中,蕴含着丰富的心理学思想,积累了深厚的心理学知识,形成了系统的心理治疗理论与技术。

中医心理学(Psychology of chinesemedicine )是以中国传统文化为背景,以中医理论为指导,积极汲取现代科学尤其是现代临床心理学和精神病学的知识,研究人类的心理活动规律,并用以指导临床实践的一门学科,是中医学基本内涵的重要组成部分。

已故中国中医科学院资深研究员薛崇成是我国资深的中西医结合专家,中医心理学的开拓者,1956年就发表了《中医的气质学说与辩证唯物的神经类型学说及唯心的和机械唯物性格类型学说的比较》的论文。

1964年制定了我国第一个中医人格“阴阳分型量表”。

1985年,“中医心理学”这一名词被成都中医药大学王米渠首先提出,后被广泛采用。

中医心理学既不是原始意义的中医学,也不是完全的西方心理学,而恰恰是二者的有机结合,可以认为是一个传统的思想,但又是一个全新的理论。

中医心理学的诞生与形成中医心理学的诞生1985年是中医心理学诞生之年,在中国的中医药领域和心理学领域,发生了一些重大事件,预示着一门新兴学科正在形成过程当中:如王米渠出版了我国第一本《中医心理学》专著;中国中医研究院研究员薛崇成、杨秋莉制订的“五态性格测量”为中国原创的第一个人格心理学的量表;四川省心理学会与成都中医学院联合举办全国性“中医心理学研修班”;成都中医学院首次开设“中医心理学”选修课并举办“首届全国中医心理学的学术研讨会”;多所中医院校及研究机构编写高等中医院校试用教材《中医学心理学》;福建中医学院首先建立了“中医心理学研究室”等。

尊敬的各位领导、亲爱的同事们、朋友们:大家好!今天,我很荣幸能在这里与大家分享关于中医心理学的知识。

中医心理学,作为中医学的重要组成部分,承载着中华民族几千年的智慧,是我们民族宝贵的文化遗产。

在现代社会,随着生活节奏的加快,心理健康问题日益凸显,中医心理学以其独特的理论体系和治疗方法,为我们的心灵健康提供了宝贵的启示和良药。

一、中医心理学的起源与发展中医心理学源于中国古代,其理论基础源于《黄帝内经》、《伤寒杂病论》等经典著作。

中医心理学认为,人的身心健康是相互关联的,心理活动与生理功能密切相关。

中医心理学强调“天人合一”的理念,认为人的心理活动受到自然环境、社会环境、个人素质等多方面因素的影响。

中医心理学的发展经历了漫长的历史,从春秋战国时期的萌芽,到唐宋时期的成熟,再到明清时期的繁荣,中医心理学逐渐形成了独特的理论体系和治疗方法。

在现代社会,中医心理学得到了更加广泛的研究和应用,为人们的心理健康提供了新的视角和方法。

二、中医心理学的核心理论1. 情志致病理论中医心理学认为,情志失调是导致疾病的重要原因之一。

情志包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种,称为“七情”。

当人的情志过度,超过了人体的承受能力,就会导致气血失调,脏腑功能紊乱,从而引发各种疾病。

2. 心肾相交理论中医心理学认为,心肾相交是维持人体健康的重要条件。

心主血脉,肾藏精,心肾相交,则血脉流畅,精气充沛。

若心肾不交,则会出现心悸、失眠、腰膝酸软等症状。

3. 脏腑相生相克理论中医心理学认为,五脏六腑之间相互依存、相互制约,共同维持人体的生理和心理平衡。

五脏(心、肝、脾、肺、肾)与五志(喜、怒、思、悲、恐)相对应,脏腑功能失调,则情志异常,反之亦然。

三、中医心理学的治疗方法1. 针灸疗法针灸是中医心理学中常用的治疗方法之一。

通过刺激人体的特定穴位,调节气血运行,平衡脏腑功能,从而达到治疗情志疾病的目的。

2. 中药调理中药调理是根据患者的体质和病情,选用具有调节情志、调和气血的中药,以达到治疗心理疾病的效果。

中医心理学发展研究中医心理学是指综合运用中医学理论和方法,研究心理学问题,并从中医治疗的角度对心理问题进行干预和调节的学科。

中医心理学的发展研究涉及到多个方面,包括中医心理学的理论构建、中医心理学的干预手段和方法、中医心理学在特定心理问题中的应用等。

中医心理学的理论构建是中医心理学发展研究的重要方面。

中医心理学主要基于中医医学理论,尤其是中医五行学说和阴阳学说。

根据中医学的理论,人的身体和心理是相互关联和相互作用的,中医将人的心理划分为五脏六腑之一,与五脏相应。

中医心理学的理论构建就是在这个基础上,与现代心理学理论相结合,建立起适应于现代社会和心理学发展的中医心理学理论体系。

中医心理学的干预手段和方法也是中医心理学发展研究的重要内容。

中医心理学的干预手段主要包括针灸、推拿、中药治疗、气功调理等多种方法,这些方法可以通过调整人的体内气血、阴阳平衡,达到调整心理状态和解决心理问题的目的。

中医心理学的干预手段和方法具有独特的特点和优势,在心理健康领域有广泛的应用。

中医心理学在特定心理问题中的应用也是中医心理学发展研究的重要方向。

中医心理学可以应用于多种精神疾病的治疗,如抑郁症、焦虑症、强迫症等。

中医心理学在治疗这些心理问题中,可以通过调整人的体内气血、阴阳平衡,调节神经系统功能,达到治疗的效果。

此外,中医心理学也可应用于心理健康的保健和亚健康状态的调节。

中医心理学的发展研究还有一些挑战和问题。

首先,中医心理学的理论体系尚未完善,需要进一步整合中医学和心理学的理论,建立更系统和完善的理论体系。

其次,中医心理学的干预手段和方法需要通过大量的临床实践和科学研究进行验证和完善。

最后,中医心理学的应用需要与现代医学和心理学相结合,与西方心理学的发展融合,以提升中医心理学的学科地位和发展水平。

总之,中医心理学发展研究有着广阔的前景和深厚的学术基础。

中医心理学的发展可以在解决人们心理问题的同时,为中医学的发展和推广提供新的思路和方法。

中医心理疗法概述【免责声明】图文来源于网络,如有侵权,请联系删除!一、形成与发展心理咨询,虽然是现代医学心理学中的概念,但这种形式在我国古代医学中找得到一些类似的思想。

中国古代医学受哲学的影响,重视人与自然的关系,重视心身关系在健康与疾病中的统一作用。

尤其在医学心理学思想方面,有许多杰出的建树,但心理咨询的具体方法却易被忽视。

(一)肇源于《内经》在远古时代,生产力十分落后,人们生活非常艰苦,对于疾病的产生原因,常常看作是神灵惩罚或恶魔作祟。

因此,治疗手段是对两者的“软硬兼施”,或祈祷神灵的保佑和宽恕,或驱鬼、避邪。

当时,为人治病基本上由巫祝所为,巫祝是在一定形式下以语言为治疗手段的,但是不能简单地将“祝由”和迷信划等号。

祝由是说病之缘由,然后加以劝导,缓解心理压力,调整患者的情绪,达到治疗的目的。

祝由这样的治疗方法包含了许多现代心理治疗方法在内。

这个时期可以说是心理咨询学思想的萌芽时期。

中医的心理咨询思想可追溯到两千年前的《内经》。

值得指出的是,《内经》这部巨著本身就是以医学咨询的形式编写而成的。

《内经》形成了中医心理学的雏形,含有丰富的医学心理学思想。

据统计,《内经》从篇名命题到主要内容,讨论心理学、医学心理学有关问题的达32篇,占《内经》162篇章的19.8%;在内容中涉及心理学、医学心理学思想的更达129篇(包括前者),占总数162篇的79.6%。

内容主要涉及:中医心理思想的基础,如阴阳整体论、水火五行论、心主神明论、藏象五志论、四象八卦论、九气气机论等有关内容;中医临床心理学思想,如心理病因病机、心理诊断、心理辨证、心理治疗、心神疾病、养心调神等有关内容;中医对心理学基本问题的认识,如心理过程、心理特征等有关内容。

举例来说,《素问》第一篇《上古天真论》开卷便是黄帝以养生之道向岐伯咨询:“余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?”岐伯对此疑虑给予了精辟的分析,指出:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而终其天年,度百岁乃去。

医学心理学的历史

医学心理学作为一门交叉学科,研究了心理学和医学之间的关系。

它的产生可以追溯到古代的各个文明,但真正的发展始于18世纪。

在古代,许多文明都有心理疾病的概念,并提出了各种解释和治疗方法。

古代中国的医学著作《黄帝内经》中就包含了关于心理疾病的理论和治疗方法。

古希腊的希波克拉底也研究了与心理相关的疾病,并提出了“四体液学说”。

医学心理学真正的起源可以追溯到18世纪。

当时,心理学和医学开始独立发展,并开始关注心理疾病。

其中一个重要的里程碑是奥地利医生弗洛伊德的研究。

他提出了心理动力学理论,主张心理问题与潜意识冲突有关,并开创了心理治疗的新领域。

20世纪初,医学心理学迎来了重要的发展。

心理测量工具的发展使得心理学家能够更准确地评估和诊断心理疾病。

行为主义和认知心理学的兴起也为医学心理学提供了新的视角和理论框架。

随着时间的推移,医学心理学逐渐形成了一个独立的学科,并且在世界各地得到普遍发展。

它不仅研究心理问题的原因和机制,还开展心理治疗和心理康复的实践。

目前,医学心理学已经成为一门重要的学科,不仅在医学领域发挥着重要作用,还在心理健康、疾病预防和促进健康方面发挥重要作用。

虽然医学心理学的发展经历了坎坷和争议,但它在帮助人们理解和处理心理问题方面做出了巨大贡献。

通过研究心理与生理之间的关系,医学心理学为改善人们的健康和生活质量提供了有用的框架和方法。

它的发展也反映了人类对心理健康的关注和对多学科合作的需求。

中医心理学的发展历程与前景【摘要】中医心理学是以经典的中医理论为主导,在医事保健活动中,研究情志心理因素与疾病或健康之间的网络关系,并用于指导实践的一门系统的科学体系。

1985年以“全国首届中医心理学学术研讨会”为核心的10件大事,宣告中医心理学这门新兴学科的正式诞生。

至今已召开全国中医心理学学术会议11届。

21年来中医心理学事业经历了曲折开展的历程,目前开展形成了5个新的特色,并在中医心理学教育方面取得了突破性开展。

在国家自然科学基金的资助下,“肝郁”、“恐伤肾”等中医心理学个别研究也取得了可喜成果。

【关键词】中医心理学;新兴学科;开展历程;前景1中医心理学的新概念中医心理学〔PychologyofTCM〕是以经典中医理论为主导,在医事保健活动中,研究情志心理因素与疾病或健康之间的网络关系,并用于指导实践的一门系统的科学体系。

中医心理学作为一门新兴的学科有自然科学与社会科学的双重属性,以提高疗效、养心长寿为目的,研究七情病因、心理病机、四诊辨证、因人制宜、“意疗”咨询、各科心理、“四气调神”、“神去机息”等方面属于自然科学〔NaturalScience〕的属性;假设研究东方背景、中医人事、“大医精诚”、阴阳思维、辨证领悟、诊治“心法”、“八正神明”等方面那么属于社会科学〔SocialScience〕的属性。

21年来中医心理学立足于东方文化思想背景,积极吸取现代科学,尤其是心理学〔Pychology〕、精神病学〔Pychiatry〕、心身医学〔PychoomaticMedicine〕的营养,创造性地开展为具有现代科学意义上的“中医心理学”。

它属于中医学与心理学这两门学科的分支学科,同时,又是一门具有较大创造性中医学的分支学科和特殊性较强的心理学的分支学科[1]。

中医心理学为上世纪后期在中医学与心理学交叉开展中形成的一门新兴学科,至今已走过21年的风雨历程。

在医学模式由生物医学模式向生物-心理-社会医学模式转变、脑科学研究、人类基因组学等科学研究的大背景中,中医心理学不仅显示了与时俱进的创新科学意识,更突出表达了中医的整体观念〔如“形与神俱”〕和辨证论治〔如“五态人”〕两大根本特点。

・理论探讨・

中医心理学的发展历史与展望

赵金龙,温子栋,袁红霞

[摘要] 中医心理学是以经典的中医理论为主导,在医事保健活动中,研究情志心理因素与疾病或健康之间的网络关系,并用于指导实践的一门系统的科学体系。

中医心理学事业经历了曲折发展的历程,本文综述了中医心理学的发展历史,并重点论述了当代中医心理学发展。

最后我们对中医心理学发展提出了展望。

[关键词] 中医心理学;发展;展望

[中图分类号] R229 [文献标识码] A [文章编号] 1681唱2476(2009)04唱0197唱03

HistoryandforecastonpsychologyofTCM

ZHAOJin唱long,WENZi唱dong,YUANHong唱xia.TianjinUniversityofTCM,Tianjin300073,China

[Abstract] ThepsychologyofTCMtakestheclassicsChinesemedicinetheoryastheleadership,inthepracticeofmedicinehealthcareactivity,grindslooksintoamatterbetweenthepsychologicalfactoranddiseaseorthehealthnetworkrelations,andusesininstructingthepracticeforasystemscientificsystem.ThepsychologyofTCMexperi唱encedthewindingdevelopmentcourse,thisarticlesummarizedhistoryofpsychologyofTCM,andelaboratedthecontemporarydevelopmentofpsychologyofTCMwithemphasis.FinallyweproposedtheforecasttothedevelopmentofpsychologyofTCM.

[Keywords] psychologyofTCM;development;forecast

在我国传统的中医学中有着丰富的心理学思想,医学的发展是永无止境的,新学科的出现也是必然的,中医心理学是近二十多年才兴起的,它的出现极大地推动了中医学的新兴发展。

我们从中医心理学的历史渊源、近代发展、未来展望三个方面进行了初步地讨论。

1 中医心理学的含义

中医心理学(psychologyofTCM)是以经典中医理论为主导,在医事保健活动中,研究情志心理因素与疾病或健康之间的网络关系,并用于指导实践的一门系统的科学体系[1]。

2 中医心理学的发展

2畅1 中医心理学的历史渊源 远古时代是中医心理学思想系统形成时期,尤其是枟黄帝内经枠的出现,使中医心理学的内容更加丰富,它也是世界上较早阐述中医心理学临床思想和治疗方法的一部著作,对后世中医心理学的发展提供了很有价值的参考。

枟内经枠对中医心理学思想发展重要性主要表现在枟内经枠中人格体质的分型理论、心理与发病的问题、心理与诊断、心理治疗理论等。

中医心理治疗作者单位:300073 天津,天津中医药大学的方法在枟内经枠中表现得很丰富,主要有祝由、情志疗法、导引吐纳等。

后世的华佗也曾运用心理疗法治疗疾病。

枟后汉书・方书列传枠中记载华佗曾治一太守久病,使之盛怒,“吐黑汁数升而愈”。

这便是运用“怒胜思”的心理疗法。

同一时期的巢元方在枟诸病源候论枠中对心神疾病也作了详细的研究,论及的心神症状多达四五十种。

金元四大家对于情志疾病的理论和治疗都提出了自己独到的见解,特别是“攻邪派”的张从正在枟儒门事亲枠中记载了大量的情志疾病治疗的医案。

明清时中医心理学思想有了进一步发展,其中重要的就是对脑的认识较前人有了很大的进步。

李时珍在枟本草纲目枠中提出了“脑为元神之府”的说法;清代王清任于枟医林改错枠中提出“灵机记性不在心在脑”的观点,并指出脑与各脏器之间的联系及脑髓生长与智能发展的关系,其对人脑作用的研究与论述,堪称是中医心理学思想的一个重要里程碑。

同时中医心理治疗方法有了进一步的发展,明代张景岳明确提出了七情致病说以及治疗方法,清

代陈士铎在枟石室秘录枠中提出了许多颇具匠心的心理治疗方法,如“意治法”、“神治法”、“劳治法”、“逸治法”等[2]。

众多的医家如:傅青主、叶天士、王纶、徐迪、秦昌遇等都对中医心理学思想的发展做出了自己的贡献。

2畅2 现代中医心理学的发展 自20世纪80年代中医心理学概念被提出后,有关研究逐渐活跃起来。

经过这些年的发掘、整理、研究,中医心理学已逐渐建立起较为系统的学术体系,并出版了一批中医心理学专著和发表了数百篇中医心理学论文。

至20世纪90年代中期,专家学者们关于中医心理学思想研究的成果越来越丰富。

从整理出的相关内容来看,可以说在以枟内经枠为代表并经历代逐步完善的中医理论框架中,心身统一的观念是一以贯之,交融于中医基本理论中,并有效地指导着临床实践的[3,4]。

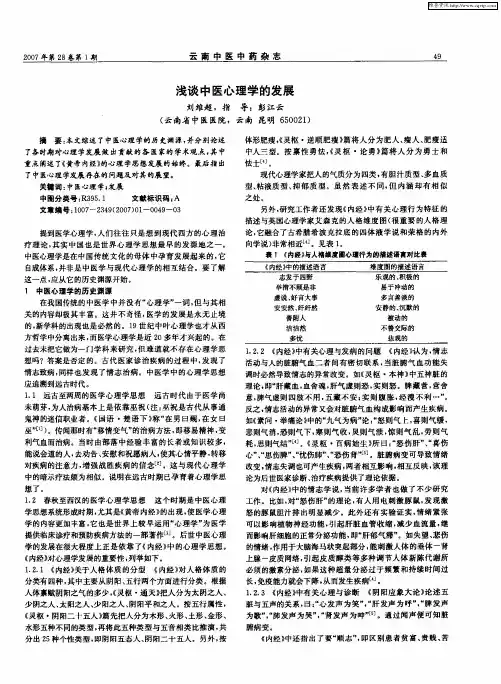

我们总结了二十多年的中医心理学发展中的重大事件,见表1。

表1 二十年中医心理学发展的重大事件

时间事件意义

1982年成都中医学院成立了中医心理学研究组

1984年福建和江苏省分别召开了中医心理学专题讨论会

1985年成都中医学院王米渠教授主编出版枟中医心理学枠中医心理学第一本专著中医研究院研究员薛崇成教授的“五态性格测量”研究我国原创的第一个人格心理学量表

成都中医学院率先开设了“中医心理学”选修课程

福建中医学院建立了“中医心理学研究室”全国中医药院校第一个研究室

福建中医学院创办“中医心理学”学术刊物枟中医心理学论丛枠

成都中医学院召开“首届全国中医心理学学术研讨会”标志“中医心理学”的诞生

1986年全国14家院校和单位共同编写的枟中医心理学枠教材正式出版

1992年中国中医心理学专业委员会成立

2006年世界中医药学会联合会中医心理学专业委员会成立大会召开

1985年在成都召开了首届中医心理学学术会议,中医心理学从中医学中“分娩”出来,成为一门新兴学科。

二十多年来,中医心理学事业在坎坷曲折中不断发展[5]。

中医心理学经过董建华、王升龙、苏复等老教授们地开拓,现在形成了初步的体系,也得到了卫生部、国家中医药管理局的重视。

中医心理学的论文、专著大量增加,我们根据中国国家图书馆和中国学术期刊检索、CSCD期刊源对中医心理学二十年的出版物进行了初步地统计,见表2。

以上表明,中医心理学这门学科从理论研究、著作论文、教学教材、文献整理等多个方面已经初步形成了自己的体系。

1986年,全国14家院校和单位共同编写的枟中医心理学枠教材正式出版,之后很快被译成日文在日本出版发行。

东南亚、日本、香港等地的医学界都很关注中医心理学的发展。

随之出版了枟实用中医心理学枠、枟中国古代医学心理学枠、枟中医心理治疗枠、枟中医心理学原旨枠等,完善了中医心理学的理论体系。

我们将对中医心理学的理论体系建构具有重要意义的著作列于表3。

表2 中医心理学出版物统计(截至2008年)类别数量统计(种/篇)总计(种/篇)

书籍倡专著

教材

普及

17

10

11

38

论文倡倡理论综述

临床治疗

298

109

407

注:倡图书源为中国国家图书馆,北京大学图书馆,清华大学图书馆;倡倡论文源为中国学术期刊检索,CSCD来源期刊

表3 中医心理学代表著作(以年份序)

作者书名出版社出版年份王米渠枟中医心理学枠天津科学技术出版社1985年聂世茂枟黄帝内经心理学概要枠科技文献出版社重庆分社1986年朱文锋枟中医心理学原旨枠湖南科学技术出版社1987年马朋人、董建华枟实用中医心理学枠北京出版社1987年张子生枟历代中医心理疗法验案类编枠河北人民出版社1988年王米渠枟中国古代医学心理学枠贵州人民出版社1988年王米渠、黄信勇枟中医心理学计量与比较研究枠上海中医学院出版社1993年张伯华枟中医心理学枠科学出版社1995年王米渠枟中医心理治疗枠重庆出版社1995年

3 展望中医心理学的未来

中医心理学是祖国医学宝贵遗产的一部分,其最显著的特点是强调整体性,以中医学整体观为指导,整体地看待人的心理现象、心理与生理的关系,以及心理现象与环境的关系。

正体现了生物唱心理唱社会医学模式的基本内容[6]。

我们不仅要继续完善中医心理学的理论体系、研究范围;同时也要适应社会发展的需要,不断地从多层次、多角度、多形式等方面去研究中医心理学,并结合中国传统文化的精髓,积极吸收西方心理学、精神治疗学中有利于中医心理学发展的部分。

构建适合于中国社会文化的心理学理论,在临床实践中探索适合华人的中医心理疗法,为心理学的研究与应用实现本土化做出贡献。

[参考文献]

1 王米渠.中医心理.天津:天津科学技术出版社,1985,18唱19.

2 刘维超,彭江云.浅谈中医心理学的发展.云南中医中药杂志,2007,28(1):49唱51.

3 周莲菊.枟黄帝内经枠中的中医心理学理论探源.中国中医基础医学杂志,2002,8(7):3.

4 张小虎,古继红,区永欣.枟黄帝内经枠对中医心理学产生和发展的影响.湖南中医杂志,2003,19(4):4.

5 王米渠,谭从娥,李世通.中医心理学的发展历程与前景.中国健康心理学杂志,2007,15(5):470唱472.

6 陈利民,王怀中,张美兰,等.论医学心理学的发展与现代医学模式的转变.甘肃科技,2004,20(12):159.

(本文编辑:李

敏)。