25.杜甫诗三首望岳春望石豪吏

- 格式:ppt

- 大小:910.50 KB

- 文档页数:27

杜甫诗三首《望岳》《春望》《石壕吏》教案此教案适用于初中学生一、教学目标1.了解杜甫的生平和代表作品。

2.学习和理解杜甫的三首诗歌《望岳》、《春望》、《石壕吏》的意境,强化学生的想象力和感受力。

3.培养学生识别和理解文学陈述方式的能力。

4.规范学生阅读理解和批评分析的方法。

二、教学重难点1.引导学生全面了解杜甫这位诗人,在理解诗歌内容后,能分析实现诗歌的方式和技巧。

2.学生能够通过阅读和思考的方法,领悟杜甫诗歌所表达的深刻内涵。

三、教学过程1. 教师自行阅读和研究三首诗歌,做好教案设计。

2. 引导学生了解杜甫个人和他的诗歌创作特点,打下认知基础。

3. 教师朗读《望岳》,提醒学生留意诗歌的题材、主题、词藻、韵律和语言运用,后让学生跟读练习并简单记录自己想起的感受和想法。

然后由教师来带领学生分组探究诗歌构成、字句表达、修辞运用等方面的特点,帮助学生深入理解这首诗歌的内容和寓意。

4. 教师设计活动,让学生分享自己的理解和体验,如:根据《望岳》的诗意,自己讲述一次在山中得到启示的故事。

5. 教师重复步骤3和4,分别讲解和学习《春望》、《石壕吏》。

6. 布置作业,让学生针对每一首诗歌写一篇短篇阐述,不少于200字,要求内容贴近自己的实际及感悟,同时注重成语或修辞方面的熟练掌握。

四、评估方式1.课堂活动表现。

2.学生的写作表现。

3.比较学生获取三首诗歌的探索结果,以测试他们的掌握程度和表达能力。

五、教学建议1.教师应注重学生的学习效果和感受,适度放松课程的速度和压力。

2.班级中的语文爱好者应该负责带领学习小组或者是阅读研究组,从而为课程更好地发扬作用。

3.注重与本学科其他部分的联系,如历史、地理和哲学等。

4.在教学过程中应该尽早进行难度适当的课堂测验或者测试,以便教师及时了解学生对所学课程的反馈。

杜甫诗三首教案《望岳》、《春望》、《石壕吏》(推荐阅读)第一篇:杜甫诗三首教案《望岳》、《春望》、《石壕吏》杜甫诗三首教案《望岳》、《春望》、《石壕吏》杜甫诗三首《望岳》、《春望》、《石壕吏》教学目标:知识与能力:1、积累一些精美语言和诗歌的修辞方式;2、了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情;过程与方法:3、理解融情于景的表现手法。

把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。

4、学生反复诵读,品味感悟,采用自主、合作、探究的学习方式。

情感与德育:5、充分理解杜甫诗歌的思想内容,感受作者人格的伟大。

教学重点:目标2、3 教学难点:目标3 教学方法:1.朗读法。

3.诗歌境界教学法。

课时安排: 2课时教学过程:第一课时教学要点:学习《望岳》、《春望》。

教学步骤:一、导入:杜甫:号称“诗圣”,是我国唐代伟大的现实主义诗人,他的诗歌大胆地揭露了当时统治集团的腐朽,广泛而尖锐地反映出人民的苦难和社会矛盾,内容深刻。

他的许多优秀作品显示了唐朝代由盛转衰的历史过程,因此,被称为“诗史”。

现在我们来集中学习他在不同时期创作的三首诗歌,从中可以看出作者思想的发展变化和当时的社会状态。

二、学习《望岳》初读诗歌,感知韵味1、放录音或教师范读。

2、学生朗读。

注意诗歌的韵律、节奏感、正音正字。

岱宗/夫/如何,齐鲁/青/未了。

造化/钟/神秀,阴阳/割/昏晓。

荡胸/生/层云,决眦/入/归鸟。

会当/凌/绝顶,一览/众山/小。

韵脚是:了、晓、鸟、小。

押的ao韵。

字音见书下注释。

分组讨论,体会意境1、写作背景介绍:这首诗是杜甫的早期作品。

唐玄宗开元二十四年,年轻的诗人离开了长安,到兖州去省亲──其父杜闲当时任兖州司马。

此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。

这首诗就是这期间写的。

诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。

2、诗文大意理解:泰山是如此雄伟,面对着齐鲁一带青翠的山色,一眼望不到边际。

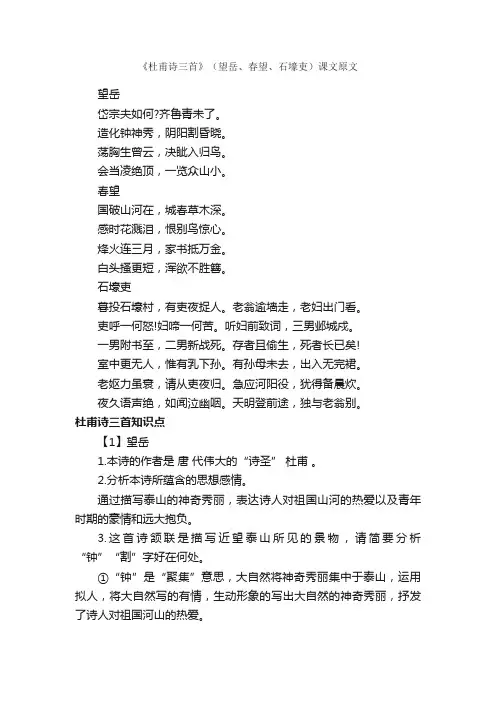

《杜甫诗三首》(望岳、春望、石壕吏)课文原文望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

春望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

石壕吏暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦。

听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

杜甫诗三首知识点【1】望岳1.本诗的作者是唐代伟大的“诗圣” 杜甫。

2.分析本诗所蕴含的思想感情。

通过描写泰山的神奇秀丽,表达诗人对祖国山河的热爱以及青年时期的豪情和远大抱负。

3.这首诗颔联是描写近望泰山所见的景物,请简要分析“钟”“割”字好在何处。

①“钟”是“聚集”意思,大自然将神奇秀丽集中于泰山,运用拟人,将大自然写的有情,生动形象的写出大自然的神奇秀丽,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

②“割”是“分开”的意思,写出了泰山将山南北的阳光切断形成两种不同的自然景观,突出了泰山隐天蔽日的奇险,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句,试分析这两句诗表达了诗人怎样的雄心和气概?并品析其中蕴含的人生哲理。

表达了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、实现自己远大抱负的雄心壮志。

人生哲理:人生如登山,只有不畏艰难险阻,奋力登上“绝顶”,才能享受“一览众山小”的胜利的喜悦。

5.描绘画面“造化钟神秀,阴阳割昏晓”。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,泰山将山南山北的阳光切断,一面明亮,一面昏暗,形成两种不同的自然景观。

【2】春望1.本诗的作者是唐代伟大的“诗圣” 杜甫。

2.分析本诗所蕴含的思想感情。

通过写长安城沦陷的破败景象,抒发了诗人感时忧国、恨别思家的情怀。

2023年秋学期人教版八年级语文上册第五单元25课杜甫诗三首之石壕吏教学设计石壕吏杜甫教学目标一、知识与能力:1.通过诵读,把握诗歌内容。

2.了解杜甫及写作石壕吏的背景。

二、过程与方法:1.品味文中老妇人的语言,关注当时的社会现状。

2.了解诗人的现实主义精神和忧国忧民的情怀。

三、情感态度价值观:理解作者忧国忧民的高尚情怀,感受作者对民生疾苦的同情,对黑暗朝廷的批判,培养学生关注现实,关注民生的人文意识。

教学重点品味文中老妇人的语言,把握诗歌内容,关注当时的社会现状。

教学难点理解作者忧国忧民的高尚情怀,感受作者对民生疾苦的同情,对黑暗朝廷的批判。

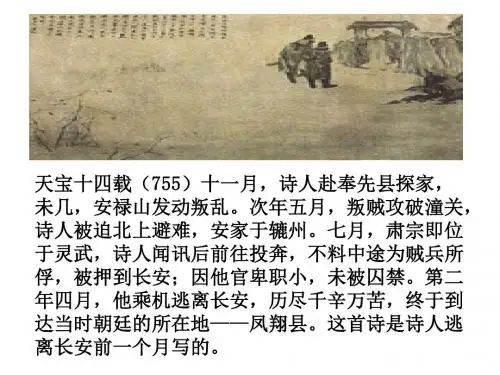

学习指导过程一、简介背景,导入新课:这首诗是杜甫著名组诗“三吏”(《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》、《垂老别》、《无家别》)中的一首。

公元757年安禄山在洛阳被其子安庆绪所杀,长安、洛阳等地被唐将郭子仪收复,安庆绪退守邺城。

公元758年郭子仪、李光弼等九节度使率六十万大军围攻邺城。

唐肃宗害怕九节度使“难相统属”,因而不置元帅,只用宦官鱼朝恩充当“观军容宣慰处置使”,这样,围攻邺城的六十万大军便陷于“进退无所禀”的无政府状态,以致“城久不下,上下解体”。

第二年3月,反被史思明援军击败,全军溃退,郭子仪退守洛阳,洛阳一带告急。

唐王朝为了挽回危局,便在洛阳至潼关,特别在临近前线的石壕、新安一带,不择手段地大量拉夫,不管老少男女,都被抓去充服兵役。

这时候,杜甫正在回华州任所途中,亲眼看见了战乱给人民带来的灾难,忧愤交加,于是创造了“三吏”、“三别”这两组优秀的现实主义诗歌。

二、整体感知:1、自由读,要求读准字音和节奏;指名读,其他同学听:是否全读对了;齐读。

注意:逾戍妪咽2、自读,注意哪些句子读懂了,哪些句子读不懂,四人小组交流再全班交流。

注意重点字词:逾墙走:越过墙逃跑一何:多么戍:防守附书至:捎信回来新:最近绝:没有幽咽:隐约、轻声地哭。

杜甫诗三首包含杜甫的三首经典古诗,分别为:《望岳》、《春望》、《石壕吏》杜甫诗三首详细内容如下:第一首:《望岳》作者是唐代文学家杜甫。

其全文诗词如下:岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【前言】《望岳》是唐代诗人杜甫的作品。

第一首通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志,体现了中华民族自强不息的仙字精神。

第二首咏华山之作,流露出官场失意之情。

第三首咏衡山,流露作者爱国忠君之情。

【注释】岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。

古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。

历代帝王凡举行封禅大典,皆在此山,这里指对泰山的尊称。

夫:读“fú”。

句首发语词,无实在意义,语气词,强调疑问语气。

如何:怎么样。

齐、鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。

原是春秋战国时代的两个国名,在今山东境内,后用齐鲁代指山东地区。

青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。

青:指苍翠、翠绿的美好山色。

未了:不尽,不断。

造化:大自然。

钟:聚集。

神秀:天地之灵气,神奇秀美。

阴阳:阴指山的北面,阳指山的南面。

这里指泰山的南北。

割:分。

夸张的说法。

此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。

昏晓:黄昏和早晨。

极言泰山之高,山南山北因之判若清晓与黄昏,明暗迥然不同。

荡胸:心胸摇荡。

曾:同“层”,重叠。

决眦(zì):眦:眼角。

眼角(几乎)要裂开。

这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。

决:裂开。

入:收入眼底,即看到。

会当:终当,定要。

凌:登上。

凌绝顶,即登上最高峰。

小:形容词的意动用法,意思为“以……为小,认为……小”。

【译文】五岳之首泰山的景象怎么样?在齐鲁大地上,那青翠的山色没有尽头。

望岳、春望、石壕吏望岳、春望、石壕吏一、整体把握这首诗是杜甫的早期作品。

唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开了长安,到兖州(今属山东省)去省亲──其父杜闲当时任兖州司马。

此后大约三四年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友。

这首诗就是这期间写的。

诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。

全诗可分两大层,都是切着“望”字写的。

前两联为第一大层,着力写泰山的整体形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了”写远望所见。

泰山位于古代齐、鲁两国之间,其北为齐,其南为鲁,齐、鲁之“青”,是泰山掩映的结果。

“未了”,绵绵不尽之意。

这里,诗人想说的是,你想知道泰山是个什么样子吗?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大平原。

这是借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,这是近望所见。

上句写泰山的秀美,用的是虚笔。

为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。

下句写泰山的高大,这是实写。

“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。

“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无朋的刀切断了一样,突出了泰山遮天蔽日的形象。

后两联为第二大层,也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”,写的是实景,乃细望所见。

泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷之中。

诗人抓住这两个景物细节表达了心情的激荡和眼界的空阔,然后顺理成章地写出了他心底的愿望:“会当凌绝顶,一览众山小。

”这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

诗人早年就“窃比稷与契”(《自京赴奉先县咏怀五百字》),常以“致君尧舜上,再使风俗淳”(《奉赠韦左丞丈二十二韵》)自任,没有这样的情怀,是写不出如此动人的诗句的。

杜甫诗三首一、《望岳》体裁:五言古诗题材:抒情岱(dài)宗夫(fú)如何?齐鲁青未了(liǎo)。

造化钟神秀,阴阳割(ɡē)昏晓。

荡胸生曾(cénɡ)云,决眦(zì)入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【译文】:五岳之首的泰山啊,景象怎么样?那一脉苍莽的青色横亘在齐鲁无尽无了。

天地间的神奇峻秀啊,都在这一山凝结聚绕,那山北山南一边暗一边明,判若黄昏和晨晓。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,睁裂双眼目送那渐入山林的点点归鸟。

啊,将来我一定要登上的峰巅站得高高,俯首一览,啊!众山匍伏在山脚下是那么渺小。

二、《春望》体裁:五言律诗题材:咏怀诗国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔(sāo)更短,浑欲不胜簪(zān)。

【译文】:故国沦亡,唯有山河依旧,春光寂寞,荒城中草木丛生。

感伤时局,见花难禁涕泪,怅恨别离,闻鸟鸣每每惊心。

愁看这漫天烽火,早有阳春三月,珍重那远方家信,漫道片纸万金。

愁绪缠绕,无言搔首,白发稀疏,几乎要插不上头簪。

三、《石壕吏》体裁:五言古诗题材:叙事诗暮投石壕村,有吏(lì)夜捉人。

老翁逾(yú)墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺(yè)城戍(shù)。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪(yù)力虽衰,请从吏夜归,急应(yìnɡ)河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

【译文】:我傍晚投宿石壕村,有差役在晚上来抓人。

老头越过墙逃跑,老妇出门去察看。

差役吼叫多么凶狠啊!老妇人啼哭多么痛苦!我听到老妇上前说:“我的三个儿子去邺城服役。

其中一个儿子捎信回来,说两个儿子最近刚刚战死。

活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!我家里再也没有别的男人了,只有个正在吃奶的孙子。

25杜甫诗三首《望岳》《春望》《石壕吏》教案一、教学目标1.知识与技能:理解《望岳》、《春望》、《石壕吏》三首诗的背景、意境和表达技巧。

2.过程与方法:通过分析诗歌的语言、意象和情感,培养学生的审美能力和文学鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:感受诗人对家国的忧虑、对人民疾苦的同情,培养学生的爱国主义情怀和社会责任感。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解诗歌的意境、情感和表达技巧。

2.教学难点:把握诗歌中的意象、修辞手法和诗人的思想感情。

三、教学过程第一课时:《望岳》1.导入介绍诗人杜甫的生平及其在文学史上的地位。

提问:同学们知道杜甫有哪些著名的诗作吗?2.诗歌解析让学生齐读《望岳》。

分析诗歌的意境:描绘了泰山的雄伟壮丽,以及诗人对祖国山河的热爱之情。

分析诗歌的语言:用词准确,意境深远。

分析诗歌的情感:表达了诗人对家国的忧虑和对民族复兴的渴望。

3.课堂讨论让学生谈谈自己对《望岳》的理解。

引导学生从诗歌中汲取精神力量,树立远大理想。

4.作业布置让学生背诵《望岳》。

写一篇关于《望岳》的鉴赏文章。

第二课时:《春望》1.导入回顾上一课的学习内容,提问:同学们对《望岳》有什么深刻的印象?2.诗歌解析让学生齐读《春望》。

分析诗歌的意境:描绘了春天的景象,以及诗人对国家兴亡的感慨。

分析诗歌的语言:简洁明快,富有哲理。

分析诗歌的情感:表达了诗人对家国的忧虑和对人民疾苦的同情。

3.课堂讨论让学生谈谈自己对《春望》的理解。

引导学生关注诗歌中所体现的家国情怀。

4.作业布置让学生背诵《春望》。

写一篇关于《春望》的鉴赏文章。

第三课时:《石壕吏》1.导入回顾前两课的学习内容,提问:同学们对杜甫的诗作有什么感悟?2.诗歌解析让学生齐读《石壕吏》。

分析诗歌的意境:描绘了石壕吏的形象,以及诗人对底层人民的同情。

分析诗歌的语言:生动形象,情感真挚。

分析诗歌的情感:表达了诗人对人民疾苦的关心和对社会现实的批判。

3.课堂讨论让学生谈谈自己对《石壕吏》的理解。