人教版八年级上册语文《杜甫诗三首》

- 格式:docx

- 大小:19.67 KB

- 文档页数:5

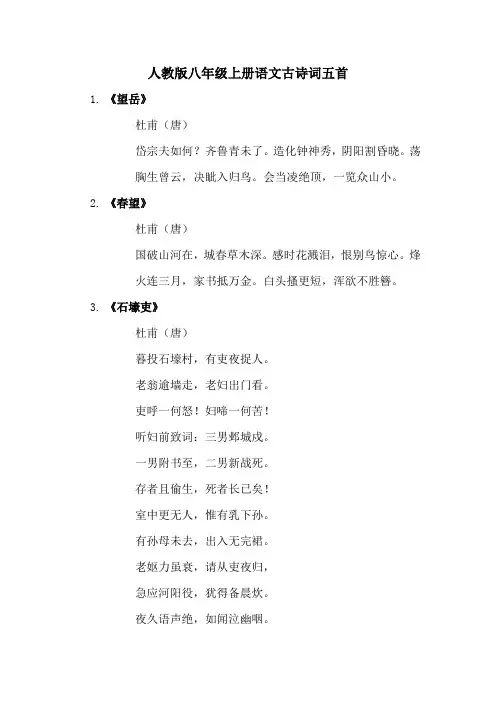

人教版八年级上册语文古诗词五首

1.《望岳》

杜甫(唐)

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡

胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

2.《春望》

杜甫(唐)

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽

火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

3.《石壕吏》

杜甫(唐)

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

4.《归园田居·其三》

陶渊明(东晋)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

5.《使至塞上》

王维(唐)

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

八年级上册语文《杜甫诗三首》教案人教版八年级上册语文《杜甫诗三首》教案人教版杜甫(公元712~770),字子美,诗中自称少陵野老,后人称他杜少陵。

杜甫:号称诗圣,是我国唐代伟大的现实主义诗人,他的诗歌大胆地揭露了当时统治集团的腐朽,广泛而尖锐地反映出人民的苦难和社会矛盾,内容深刻。

他的许多优秀作品显示了唐朝代由盛转衰的历史过程,因此,被称为诗史。

下面是为大家整理的八年级上册语文《杜甫诗三首》教案人教版。

【教学目的】1、了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情2、激发学生的联想和想象。

3、理解融情于景的表现手法。

把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。

【教学重点】1、了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情。

2、初步鉴赏品味诗歌的美点。

3、把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。

【教学难点】1、透过字面意思,把握含蓄蕴藉的诗意。

2、初步掌握一些诗歌常见的表现手法,并体悟其表达效果。

【教学方法】1、朗读教学法。

2、古诗五步教学法。

3、诗歌境界教学法。

【课时安排】三课时。

【教学过程】第一课时一、创设情景,导入新课中国是一个诗的国度,源远流长的中国古代诗歌到了唐代出现了前所未有的繁荣。

今天,让我们走近被后人称为诗圣的杜甫,聆听他笔下流淌出来的歌声。

二、简介作者及背景这三首诗写于不同的历史时期:《望岳》写于所谓开元盛世,其时诗人才二十四五岁,诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇;《春望》和《石壕吏》写于安史之乱前期,表达了诗人忧国伤时和对民生疾苦的关注与同情。

三、辨音识字,扫除文字障碍1、给加粗字注音:⑴ 岱宗夫如何岱(di)⑵ 决眦入归鸟眦(z)⑶ 白头搔更短搔(sāo)⑷ 浑欲不胜簪簪(zān)2、解释下面加粗的词。

⑴ 造化钟神秀钟:聚集⑵ 阴阳割昏晓阴:山的北面;阳:山的南面⑶ 会当凌绝顶会当:终当、终要;凌:不尽⑷ 浑欲不胜簪浑:简直⑸ 荡胸生曾云曾:通层四、朗读课文1、播放录音,学生朗读。

八年级上册语文课内古诗知识点归纳人教版八年级上册语文课内古诗知识点归纳汇总一、杜甫诗三首1、《望岳》这首诗是杜甫的早期作品。

诗中热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年的远大抱负,历来被誉为歌咏泰山的名篇。

全诗可分两大层,都是切着“望”字写的。

前两联为第一大层,着力写泰山的整体形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了”写远望所见。

泰山位于古代齐、鲁两国之间,其北为齐,其南为鲁,齐、鲁之“青”,是泰山掩映的结果。

“未了”,绵绵不尽之意。

这里,诗人想说的是,你想知道泰山是个什么样子吗?请看,它那苍翠的山色掩映着辽阔无边的齐鲁大平原。

这是借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,这是近望所见。

上句写泰山的秀美,用的是虚笔。

为什么要用虚笔?因为泰山的秀美实在是一言难尽,不如只写造物主对泰山情有独钟,这是诗人的强烈感受,是泰山的秀美在诗人心灵上的折光反映。

下句写泰山的高大,这是实写。

“阴阳”分指山的南、北两面,山南先得日光,故易晓;山北日光不到,在晓犹昏。

“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无朋的刀切断了一样,突出了泰山遮天蔽日的形象。

后两联为第二大层,也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”,写的是实景,乃细望所见。

泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷之中。

诗人抓住这两个景物细节表达了心情的激荡和眼界的空阔,然后顺理成章地写出了他心底的愿望:“会当凌绝顶,一览众山小。

”这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。

但用在这里却有深刻的含义:它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。

2、《春望》这首诗是一首五言律诗,诗人写于安史之乱期间,它集中地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深。

“国破山河在,城春草木深。

”这是写望中所见:国都在沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子;春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

八年级语文人教版上册古诗词八年级语文人教版上册古诗词汇总同学们知道八年级上册语文有多少古诗吗?为方便同学们复习理解古诗,店铺为大家带来八年级语文人教版上册古诗词汇总,欢迎阅读。

第25课杜甫诗三首【1】望岳1.本诗的作者是唐代伟大的“诗圣”杜甫。

2.分析本诗所蕴含的思想感情。

通过描写泰山的神奇秀丽,表达诗人对祖国山河的热爱以及青年时期的豪情和远大抱负。

3.这首诗颔联是描写近望泰山所见的景物,请简要分析“钟”“割”字好在何处。

①“钟”是“聚集”意思,大自然将神奇秀丽集中于泰山,运用拟人,将大自然写的有情,生动形象的写出大自然的神奇秀丽,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

②“割”是“分开”的意思,写出了泰山将山南北的阳光切断形成两种不同的自然景观,突出了泰山隐天蔽日的奇险,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句,试分析这两句诗表达了诗人怎样的雄心和气概?并品析其中蕴含的人生哲理。

表达了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、实现自己远大抱负的雄心壮志。

人生哲理:人生如登山,只有不畏艰难险阻,奋力登上“绝顶”,才能享受“一览众山小”的胜利的喜悦。

5.描绘画面“造化钟神秀,阴阳割昏晓”。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,泰山将山南山北的阳光切断,一面明亮,一面昏暗,形成两种不同的自然景观。

【2】春望1.本诗的作者是唐代伟大的“诗圣”杜甫。

2.分析本诗所蕴含的思想感情。

通过写长安城沦陷的破败景象,抒发了诗人感时忧国、恨别思家的情怀。

3.首联“国破山河在,城春草木深”描绘了什么情景?有什么作用?国都沦陷,城池残废,虽山河依旧,可乱草遍地林木苍苍。

这两句诗用春草的茂盛反衬城中的萧条景象,突出了感时忧国、恨别思家的情感。

4.赏析“国破山河在,城春草木深”中“破”“深”二字的表达效果。

“破”是沦陷的意思,山河虽在,但国都已沦陷,“破”字突出战乱危害,以景衬情,突出作者的感时忧国、恨别思家的情感。

“深”是茂盛的意思,写出了长安城春天乱草遍地,树木苍苍的萧条景象,“深”字写出了战乱的危害,以景衬情,突出作者的感时忧国、恨别思家的情感。

人教版八年级语文上册《杜甫诗三首》评课稿作者:[用户昵称]日期:[日期]一、引言《杜甫诗三首》是人教版八年级语文上册的一篇课文。

通过学习这篇课文,学生可以感受到杜甫的才华与情感表达,了解古代诗人的创作思路和艺术特点。

本文将对这篇课文进行全面评课,从多个方面进行分析和评价。

二、教材背景《杜甫诗三首》作为人教版八年级语文上册的一篇课文,被列入此教材主要有以下几个原因:1.杜甫诗歌的艺术价值:杜甫是唐代杰出的诗人之一,他的诗作充满了深刻的思想和激情的表达,是中国文学宝库中的瑰宝。

通过学习杜甫的诗歌,能够让学生领略到古代文学的魅力和艺术价值。

2.培养学生的审美情趣:通过学习诗歌,可以培养学生的审美能力和情感体验。

杜甫的诗作充满了浓厚的情感,能够引发学生对美的认识和感受。

3.提升学生的语文素养:通过学习杜甫的诗歌,可以提升学生的语言表达和理解能力。

杜甫的诗作语言优美,意境深远,对学生的语文素养有着很大的提升作用。

三、分析与评价1. 教学目标本课的教学目标包括:•理解诗歌的文化内涵和艺术特点;•培养学生的审美情趣和思辨能力;•提高学生的诗歌鉴赏和表达能力;2. 教学内容与布置本课的教学内容主要包括三首杜甫的诗歌:1.《登高》:这首诗描述了登山的壮丽景色和诗人的豪情壮志。

2.《望岳》:诗人通过描绘岳阳楼的壮丽和自然景观,表达了自己的豪情壮志和激情。

3.《月夜忆舍弟》:诗人在月夜中怀念自己的亲人,表达了深深的思念之情。

教师可以组织学生朗读诗歌,解读诗歌的含义,并引导学生进行诗歌欣赏和表达。

3. 教学方法与手段为了达到教学目标,可以采用以下教学方法与手段:•讲解导入:通过引导学生回顾上一课的知识点,激发学生对诗歌的兴趣。

•互动探究:教师提出问题,组织学生小组合作讨论,培养学生的思辨能力和团队合作精神。

•教师讲解与示范:教师对诗歌进行解读,并示范朗读和表达技巧,引导学生学会欣赏和表达诗歌。

•小组活动:学生在小组合作中进行诗歌解析和思考,培养学生的合作意识和主动学习能力。

![八年级语文杜甫诗三首[人教版]](https://uimg.taocdn.com/c82a1e1d650e52ea5518986b.webp)

杜甫诗三首一、课文赏析1.话说《石壕吏》中的诗人杜甫的名篇《石壕吏》里写到四个人物,吏、老妇、老翁、诗人,今天我们来看一下诗人。

诗人“暮投石壕村”,亲眼目睹了“有吏夜捉人”的全过程,亲耳听到了老太太的诉苦,可是他一言不发;到第二天“独与老翁别”以后,也未发一句感慨议论。

全诗几乎是纯客观地记叙了一夜的见闻。

诗人何以如此沉默?我想,这是因为他除了沉默以外很难有别的选择。

一味同情民间疾苦反对抓壮丁吗?这时郭子仪、李光弼等九节度使率数十万人马已兵败邺城,正准备在河阳与叛军作拼死的决战,如果再吃败仗,国家的前途将不堪设想,所以非补兵源不可,哪怕多一个炊事老太也好。

那么就拥护“吏夜捉人”吗?作者也不忍,人民群众已经付出了极其沉重的代价,这一家的牺牲尤其惨重,怎么好再来抓人?作者处于两难的境地,实在无话可说。

如果杜甫是一个完全“惟上”的俗吏,那么事情就很简单,他可以向这一家人讲大道理,动员他们要爱国,要以大局为重;如果杜甫是一个一般的所谓人道主义者,他可以不管国家大事,一味高唱同情民间疾苦、为民请命的高调。

然而杜甫既非居于庙堂,也非江湖处士,而是一个小官,他已被赶出朝廷,新的职务是华州司功参军,他的伟大之处在于,君与民这两头他都要顾及,当二者难以兼顾的时候,诗人的内心是极其痛苦的,无计可施,于是他就在这巨大的痛苦中无可奈何地沉默了。

2.《石壕吏》,现实主义的典范《石壕吏》是具有高度的现实主义表现手法的作品,达到了高尔基所说的“现实之客观的描写”的地步,具体地说,有以下几个特点:第一,将主观的评价寓于客观的叙述之中。

这首诗中,诗人是在场的,却始终没开腔,只是如实地据事直书,让事实本身说话,通过事实体现自己的思想感情,可怜可恨自在其中。

第二,用自传体。

这是一首叙事诗。

但就它记载的是作者自己的一段经历、一个生活片断这点来看,也可以说是作者自传中的一页,一篇日记。

用自传体,加强了作品的说服力和感染力。

第三,利用人物对话表现人物的思想情感和性格。

25 杜甫诗三首教学目标:1.理解诗歌的意境和作者的思想感情。

2.背诵这三首诗歌。

教学重点:理解社会背景对诗人创作的影响,从而理解诗歌的思想内容。

教学方法:朗读、赏析课时安排:2课时课前准备:搜集作者生平思想的有关资料。

熟读这三首诗。

识记生字:岱眦搔簪逾邺戍妪教学思路:《望岳》《春望》安排一课时,《石壕吏》安排一课时。

首先了解诗的分类,其次,对诗人杜甫的生平也应大致了解。

再次,理解社会背景对诗人创作的影响。

《望岳》诗人年轻时游历山川名胜所作,表达对祖国山河的热爱和自己的远大抱负,其感情基调热情奔放。

《春望》则是诗人历经战乱,目睹国家破败之象,身感离乡背井之苦,表达出忧国伤时,念家悲己的思想感情。

《石壕吏》也写于战乱时期,但这时,诗人面对战争给人民带来的痛苦,表现出深切的同情。

后两首其感情沉郁忧愤。

最后,从用词、修辞、内容等方面赏析诗歌,体会诗人的思想逐渐从理想走向现实,从于家于己的眷顾转向于国于民的关注,或多或少地体现了诗人思想发展的轨迹。

可以补充:就社会背景而言,我们将同处于唐代的李白和杜甫进行简单的比较。

两人处于同一时代而诗风全然不同,合乎情理。

李白出生于盛唐时期,正值唐玄宗执政的早期。

一个安定富裕的社会,也必然为创作取向中的浪漫主义提供了前提。

所以李白的诗往往浪漫恣睢,雄奇飘逸,富有无穷的想象力。

而杜甫,创作颠峰时期处于大唐每况愈下的境地,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,杜甫在大志难酬的情况下,诗的创作更加写实,更加沉郁,他的诗句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”就是最好的例证。

第一课时《望岳》《春望》教学过程一.导入回顾古典诗歌的分类。

古体诗和近体诗(唐代以前的是古体诗)。

近体诗也叫格律诗,又分绝句和律诗等。

它受格律的严格限制,如讲究平仄,押平声韵,中间两联对仗,或五言或七言,绝句四句,律诗八句等。

、2句为首联、3、4句为颔联、5、6句为颈联(腹联)、7、8句为尾联。

一般来说2、4、6、8句压韵,1句可压可不压,中间两联对仗,讲究平仄。

![八年级语文杜甫诗三首[人教版]](https://uimg.taocdn.com/a99f28c9050876323112122a.webp)

2023年秋学期人教版八年级语文上册第五单元25课杜甫诗三首之石壕吏教学设计石壕吏杜甫教学目标一、知识与能力:1.通过诵读,把握诗歌内容。

2.了解杜甫及写作石壕吏的背景。

二、过程与方法:1.品味文中老妇人的语言,关注当时的社会现状。

2.了解诗人的现实主义精神和忧国忧民的情怀。

三、情感态度价值观:理解作者忧国忧民的高尚情怀,感受作者对民生疾苦的同情,对黑暗朝廷的批判,培养学生关注现实,关注民生的人文意识。

教学重点品味文中老妇人的语言,把握诗歌内容,关注当时的社会现状。

教学难点理解作者忧国忧民的高尚情怀,感受作者对民生疾苦的同情,对黑暗朝廷的批判。

学习指导过程一、简介背景,导入新课:这首诗是杜甫著名组诗“三吏”(《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》、《垂老别》、《无家别》)中的一首。

公元757年安禄山在洛阳被其子安庆绪所杀,长安、洛阳等地被唐将郭子仪收复,安庆绪退守邺城。

公元758年郭子仪、李光弼等九节度使率六十万大军围攻邺城。

唐肃宗害怕九节度使“难相统属”,因而不置元帅,只用宦官鱼朝恩充当“观军容宣慰处置使”,这样,围攻邺城的六十万大军便陷于“进退无所禀”的无政府状态,以致“城久不下,上下解体”。

第二年3月,反被史思明援军击败,全军溃退,郭子仪退守洛阳,洛阳一带告急。

唐王朝为了挽回危局,便在洛阳至潼关,特别在临近前线的石壕、新安一带,不择手段地大量拉夫,不管老少男女,都被抓去充服兵役。

这时候,杜甫正在回华州任所途中,亲眼看见了战乱给人民带来的灾难,忧愤交加,于是创造了“三吏”、“三别”这两组优秀的现实主义诗歌。

二、整体感知:1、自由读,要求读准字音和节奏;指名读,其他同学听:是否全读对了;齐读。

注意:逾戍妪咽2、自读,注意哪些句子读懂了,哪些句子读不懂,四人小组交流再全班交流。

注意重点字词:逾墙走:越过墙逃跑一何:多么戍:防守附书至:捎信回来新:最近绝:没有幽咽:隐约、轻声地哭。

八年级语文人教版上册全部古诗词一课内古诗【望岳】杜甫唐岱宗夫如何?齐鲁青未了.造化钟神秀,阴阳割昏晓.荡胸生曾云,决眦入归鸟.会当凌绝顶,一览众山小.【春望】杜甫唐国破山河在,城春草木深.感时花溅泪,恨别鸟惊心.烽火连三月,家书抵万金.白头搔更短,浑欲不胜簪.【石壕吏】杜甫唐暮投石壕村,有吏夜捉人.老翁逾墙走,老妇出门看.吏呼一何怒!妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍.一男附书至,二男新战死.存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙.有孙母未去,出入无完裙.老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊.夜久语声绝,如闻泣幽咽.天明登前途,独与老翁别.【归园田居其三】陶渊明东晋种豆南山下,草盛豆苗稀.晨兴理荒秽,带月荷锄归.道狭草木长,夕露沾我衣.衣沾不足惜,但使愿无违.【使至塞上】王维唐单车欲问边,属国过居延.征蓬出汉塞,归雁入胡天.大漠孤烟直,长河落日圆.萧关逢候骑,都护在燕然.【渡荆门送别】李白唐渡远荆门外,来从楚国游.山随平野尽,江入大荒流.月下飞天镜,云生结海楼.仍怜故乡水,万里送行舟.【游山西村】陆游南宋莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚.山重水复疑无路,柳暗花明又一村.箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存.从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门.二课外古诗词【长歌行】汉乐府青青园中葵,朝露待日晞.阳春布德泽,万物生光辉.常恐秋节至,焜黄华叶衰.百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲.【野望】王绩唐东皋薄暮望,徙倚欲何依.树树皆秋色,山山唯落晖.牧人驱犊返,猎马带禽归.相顾无相识,长歌怀采薇.【早寒江上有怀】孟浩然唐木落雁南度,北风江上寒.我家襄水曲,遥隔楚云端.乡泪客中尽,孤帆天际看.迷津欲有问,平海夕漫漫.【望洞庭湖赠张丞相】孟浩然唐八月湖水平,涵虚混太清.气蒸云梦泽,波撼岳阳城.欲济无舟楫,端居耻圣明.坐观垂钓者,徒有羡鱼情.【黄鹤楼】崔颢唐昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼.黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲.日暮乡关何处是?烟波江上使人愁.【送友人】李白唐青山横北郭,白水绕东城.此地一为别,孤蓬万里征.浮云游子意,落日故人情.挥手自兹去,萧萧班马鸣.【秋词】刘禹锡唐自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝.晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄.【鲁山山行】梅尧臣北宋适与野情惬,千山高复低.好峰随处改,幽径独行迷.霜落熊升树,林空鹿饮溪.人家在何许,云外一声鸡.【浣溪沙】苏轼北宋兰下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼.谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡.【十一月四日风雨大作】陆游南宋僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来.1、山回路转不见君,雪上空留马行处。

初中语文试卷

马鸣风萧萧

《杜甫诗三首》

一、积累与运用

1.给加点字注音。

(1)岱宗夫如何岱()(2)决眦入归鸟眦()(3)白头搔更短搔()(4)浑欲不胜簪簪()(5)老翁逾墙走逾()(6)三男邺城戍邺()戍()(7)如闻泣幽咽咽()(8)老妪力虽衰妪()

2.解释下面加点的词。

(1)造化钟神秀钟(2)阴阳割昏晓阴:阳:

(3)会当凌绝顶会当:(4)浑欲不胜簪浑:(5)吏呼一何怒一何:

(6)老翁逾墙走逾:走:(7)急应河阳役应:(8)独与老翁别别:

3.填空

(1)杜甫是代大诗人,字,他被称作,其诗作被称作,都收集在。

(2)“三吏”是指杜甫写的、、;“三别”是指他写的、、;“三吏”“三别”是他现实主义诗篇的光辉顶点,具有划时代的意义。

(3)《春望》中反映诗人忧国思家的愁苦之心的诗句是:;《石壕吏》中暗示老妇已被抓走的诗句是。

4.补写诗句。

(1)荡胸生层云,。

,一览众山小。

(2)国破山河在,。

感时花溅泪,。

(3)吏呼一何怒,!

(4)夜久语声绝,。

5.判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)《望岳》一诗虽没有一个“望”字,但全诗句句写向岳而望,字里行间洋溢着青年杜甫蓬蓬勃勃的朝气。

()

(2)“荡胸生层云,决眦入归鸟”、“感时花溅泪,恨别鸟惊心”都运用了对偶的修辞方法。

()

(3)《石壕吏》是一首五言古体诗,是李白写的组诗“三吏”、“三别”中的其中一首。

()

6.翻译下列诗句。

(1)会当凌绝顶,一览众山小。

译:

(2)感时花溅泪,恨别鸟惊心。

译:

(3)吏呼一何怒,妇啼一何苦!译:

(4)存者且偷生,死者长已矣!译:

7.有人认为,《石壕吏》中老妇的话不是一口气说出来的,而是吏一步步逼问出来的,试据此想像吏与老妇对话的情景。

二、阅读

阅读下列诗文,回答文后各题。

(一)望岳杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

8.解释下列加点的词语

(1)岱宗夫如何()(2)齐鲁青未了()

(3)造化钟神秀()(4)会当凌绝顶()

9.“造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句是写近望中所见的景象。

10.这首诗中的千古名句是两句,这两句是写由望岳而产生的

的意愿,从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难,敢于攀登绝顶、俯视一切的。

11.《望岳》全诗中没有“望”字但处处写望,距离是自而,时间是从至,并由遥想将来的。

12.杜甫《望岳》诗共有三首,分别歌咏东岳()、南岳()和西岳()(注:括号内填山名),以上所选的诗是歌咏的。

(二)

《石壕吏》

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,,。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

13.给空白处填上完整的诗句。

14.对这首诗开头前四句的评析不正确的一项是

A.第1段写捉人的差役乘着夜色向石壕村急奔而来。

B.第2段交代故事的发生,预示将有一场灾难降临。

C.第3、4段,写老翁逃跑避难,老妇出门周旋。

D.第3、4段反映了人民长期深受抓丁之苦,昼夜不安的情景。

15.诗中描写兵役之苛酷的句子是;描写战争之惨烈的诗句是

;说明老妇已被官吏捉走的诗句是。

16.“妇人”致词分为三层,用“‖”在文中标出层次,并归纳层意。

第一层:

第二层:

第三层:

17.以上这首诗是体现杜甫现实主义的重要诗篇之一,此诗反映的社会状况是。

(三)

《新安吏》(节选)

杜甫

客行新安道,喧呼闻点兵。

借问新安吏:“县小更无丁?”

“府贴昨夜下,次选中男行。

”

“中男绝短小,何以守王城?”

肥男有母送,瘦男独伶俜。

白水暮东流,青山犹哭声。

注:新安:地名。

今河南省新安县。

中男:指十八岁以上,二十三岁以下成丁。

这是唐天宝初年兵役制度规定的。

伶俜:形容孤独。

俜:pīng。

18.解释词义:

①更:②次:

19.结合诗中文意思考,如果将“肥男有母送”改为“肥男父母送”行吗?为什么?

20.“借问新安吏”这句诗省略了主语,你认为省略的主语应该是。

21.“白水暮东流,青山犹哭声”这两句诗表达了作者怎样的思想感情?

三、写作

22.结合对杜甫现实主义诗篇的理解,将《石壕吏》改写成一篇记叙文。

参考答案:

一、1.(1)dài(2)zì(3)sāo(4)zān(5)yú(6)yèshù(7)yè(8)yù

2.(1)聚集(2)山的北面山的南面(3)终当、终要(4)简直(5)多么(6)越过跑(7)应征(8)告别、离别

3.(1)唐子美诗圣诗史《杜工部集》(2)《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》(3)白头搔更短,浑欲不胜簪独与老翁别

4.(1)决眦入归鸟会当凌绝顶(2)城春草木深恨别鸟惊心(3)妇啼一何苦(4)如闻泣幽咽

5.(1)√(2)√(3)×

6.(1)我一定要登上泰山的顶峰,那时远眺,群山定会显得渺小(2)感伤时势,见到开放的鲜花也禁不住悲怆溅泪;为别所恨,听到鸟儿的叫声,也禁不住魂悸心惊(3)差役吆喝得多么凶恶,老婆婆哭泣得多么悲苦(4)活着的姑且活着,死了的永远完了

7.(答题思路)题中想像应确定在“有人认为”吏一步步对老妇的逼问上。

两人的表情应根据文中提示的“吏呼一何怒,妇啼一何苦”为根据展开。

二、(一)8.(1)泰山(2)不尽(3)指天地、大自然(4)登、乘9.泰山的神奇秀丽和巍峨高大10.“会当凌绝顶,一览众山小”登岳雄心和气概11.远近朝暮望登12.泰山衡山华山泰山(二)13.老翁逾墙走存者且偷生急应河阳役犹得备晨炊14.A 15.三男邺城戌二男新战死天明登前途,独与老翁别16.……新战死‖……无完裙。

‖……第一层:三男全被征。

第二层:家中情况。

第三层:老妇自请服役。

17.安史之乱中,差吏的横暴、人民所遭受的苦难

(三)18.(1)岂(2)挨次19.不行。

上边有“县小更无丁”一句说明成年男子已全被征兵,故只有母亲送行。

20.客即杜甫21.表达了作者对应征“中男”的无限同情之心。

三、22.(略)。